针刺技术治疗颈源性眩晕156例

张 晔

针刺技术治疗颈源性眩晕156例

张晔

山西省晋城市泽州县人民医院疼痛康复科(晋城 048000)

摘要:目的观察针刺技术治疗颈源性眩晕的临床疗效。方法应用针刺技术治疗颈源性眩晕156例,通过数字评分法(NRS)评价眩晕及伴随症状的改善情况,应用改良Macnab评价标准进行优良率和有效率评估。结果疗程结束后当时及疗程结束后6个月随访时,其中150例患者治疗后眩晕症状及伴随症状显著缓解,平均NRS评分较治疗前明显下降(P<0.01)。结论针刺技术治疗颈源性眩晕见效快、安全无不良作用,疗效非常显著,是一种值得推广的好方法。

关键词:针刺技术;颈源性眩晕;交感神经

颈源性眩晕(Cervical Vertigo,CV)是由于颈部源性的因素引起的以眩晕为主要表现的综合征。其突出的特点为“体位性眩晕”,即当改变体位尤以扭转、屈伸头颈部时发生眩晕或眩晕加重,同时可伴有恶心、呕吐、面部出汗等多种症状,严重者可发生猝倒。在临床上发病率非常高,且呈年轻化、严重化和复杂化趋势[1.2]。笔者自2013年3月—2014年9月采用针刺技术,治疗颈源性眩晕156例,获得了非常满意的疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料本组156例患者来自我院疼痛康复医学科门诊及神经内科住院病区。男72例,女84例,年龄21~85岁,平均年龄54.5岁。病程7天~13年。年龄在21~40岁23例,41~60岁69例,61~70岁59例,71~85岁5例。其中门诊患者73例,住院患者83例,第一次发病者58例,症状反复或病程迁延者98例。本组患者均以眩晕为主要症状,并伴有不同程度的颈项部疼痛僵硬、肩背部酸困不适,具体临床症状、体征及影像学表现见表1。

表1 156例患者临床症状、体征及影像学表现

1.2病例纳入及排除标准

1.2.1纳入标准符合颈源性眩晕的诊断标准[3]并具有以下特征:①以眩晕为主要症状,并伴有颈项部疼痛、僵硬,肩背部酸困病史。②眩晕与体位密切相关,均有因改变体位或头颈部扭转、屈伸时诱发或眩晕加重之特点。③所有患者均经颈椎MRI检查显示颈椎间盘变性或突出(尤其是C3/4、4/5等上位椎间盘变性突出);颈椎X线片示颈椎曲度变直或反弓、钩椎关节骨质增生、颈椎椎体序列欠佳等改变。

1.2.2排除标准①不符合纳入标准者;②经五官科、神经内科等相关科室协查为耳源性、眼源性等其他性质眩晕的患者;③合并心脑血管、肝、肾和造血系统等严重原发疾病的患者;④妊娠和哺乳期妇女;⑤颈椎椎体骨折、椎间盘突出巨大或游离、严重骨质疏松症、骨结核、骨肿瘤、颅内肿瘤患者。

1.3治疗方法选择头端带孔可调节头部高度的治疗床(无条件时可选择普通治疗床),暴露患者上背部及颈项部,俯卧于治疗床上,将面部置于孔中,避免影响呼吸,轻轻调整头部床面于合适高度,避免患者体位不适加重头晕。在颈2~7棘突旁凹陷处等距离取4~5个点、胸1~7棘突旁凹陷处等距离取8~10个点,用记号笔做标记为第一线,然后在胸1~7距第一线旁开0.8cm(约相当于华佗夹脊穴部位)等距离取8~10个点、颈2~7距第一线约0.8~1cm,取4~5个点为第二线。定位完毕后常规消毒,体型偏瘦者取0.30mm×25mm针灸针、偏胖者取0.30mm×40mm针灸针,先在上胸椎第一线标记处,先右侧后左侧,先上侧后下侧垂直进针瘦者25mm胖者30~35mm,依次针刺完毕后在第二线按同样顺序呈70°角向脊柱方向斜刺进针约25~35mm。然后依上法在后项部标记处依次进针,两线均垂直进针25~35mm。再分别取双侧肩井、风池穴常规针刺。全部针刺完毕后,留针25~30分钟(年龄较大、体弱者留针时间稍短),每隔8~10分钟行针1次,平补平泻手法(或用手指轻轻弹动针柄,给针体一定刺激即可)。时间到后依次拔针,用棉签按压针眼。治疗过程中观察询问患者有无不适情况,隔2日1次,5次为1疗程。以上采用苏州针灸用品有限公司生产的“环球牌”0.30mm×25mm及0.30mm×40mm一次性使用无菌套管针灸针。

1.4疗效观测①观察疗程中眩晕的变化情况及治疗起效时间。②计算治疗前后患者症状与功能评分变化情况。③疗程结束6个月后对患者进行随访,观察随访结果。

1.5疗效评估应用数字评分法(Numbr Rating Scale,NRS)[3],评价患者眩晕及伴随症状严重程度,将患者主要症状分为无症状(0分)、轻度不适(1~3分)、中度不适(4~6分)、重度不适(7~10分),对患者针刺前、疗程结束后得分情况进行比较。应用改良Macnab评价标准[4]对眩晕及伴随症状进行临床疗效评估:优:眩晕及伴随症状完全消失,恢复正常工作和活动;良:眩晕及伴随症状显著改善,能做原来工作;可:眩晕及伴随症状部分改善,只能做轻工作;差:眩晕及伴随症状无明显改善,需进一步治疗。优良率=(优+良)例数/患者总数×100%,有效率=(优+良+可)例数/患者总数×100%。

1.6统计学方法应用SPSS12.0统计软件对针刺前和疗程结束后患者NRS评分进行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

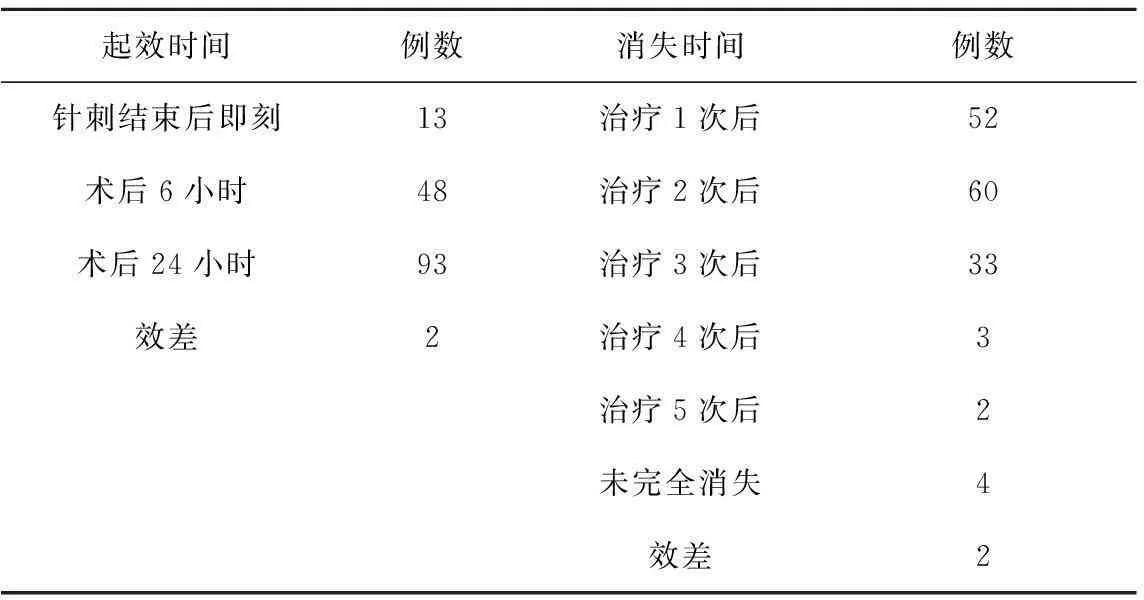

156例患者中,154例针刺1次眩晕症状即减轻,少数消失。起效最快时间为针刺结束后即刻,具体起效和消失时间及病例数见表2。疗程结束后,患者眩晕症状NRS评分结果较针刺前显著降低(P<0.01),具体评分变化情况见表3。疗程结束后6个月随访时,应用改良Macnab评价标准,本组患者优131例,良19例,可4例,差2例,总体优良率96.15%,总体有效率98.72%,见表4。

表2 156例患者眩晕起效时间及消失时间

表3 156例患者症状分布情况及针刺前后评分比较

注:与针刺前相比,1)P<0.01

表4 疗程结束后6个月随访结果 (例,%)

3 讨论

3.1CV的发病机制CV的发病机制,目前尚未完全明确,主要有椎动脉压迫学说、交感神经刺激学说、颈部运动感受器的本体感觉传入错乱学说[5]。

椎动脉压迫学说认为颈椎间盘退变突出、椎间隙变窄、椎体失稳、椎间孔变小、骨赘累及横突孔及周围,导致骨性狭窄,直接压迫椎动脉,颈部转动时椎动脉受牵拉,致椎动脉受压、扭曲、使管腔狭窄,导致椎-基底动脉供血不足而引起眩晕。

交感神经刺激学说认为椎动脉交感神经丛、交感神经干及灰交通支受刺激引起椎动脉反射性收缩、血管痉挛、血流减少而诱发眩晕。沿椎-基底动脉的交感神经纤维在颅内经内耳动脉可达到耳的前庭部,支配血管运动和血流量。电刺激实验动物颈部交感神经可导致椎-基底动脉、颈内动脉及内耳动脉血管痉挛与血流量减少[5]。近年来有研究报道交感神经在椎动脉及椎管内外均有广泛分布与交通,颈交感神经分布区的病变刺激交感神经节及其纤维分支,使节后纤维释放缩血管物质以及病变直接刺激交感、感觉神经纤维,通过中枢反射、中枢外反射通路,致椎动脉反射性收缩引起椎-基底动脉供血不足,从而诱发眩晕[2,6]。

颈部运动感受器学说认为寰枕关节及颈1~3关节囊、项部肌肉的颈椎附着处的本体感受器和伤害感受器病变时,颈部本体感觉传入紊乱,伤害感受器传入异常信息,中枢神经对前庭和视觉信号的分析产生错误,空间定位受影响,从而产生头晕或失稳的感觉[7]。

笔者认为CV的发病交感神经受刺激是主要因素,由于交感神经受刺激功能异常导致椎-基底动脉系统供血不足是直接原因。椎-基底动脉系统主要供应脑干、小脑、颞叶下面和枕叶内侧面皮质的血液[8]。位于脑干的前庭系统对缺血非常敏感,因此椎-基底动脉系统供血不足时,眩晕常常是首发症状。国内部分学者将CV与椎动脉型颈椎病等同起来的看法有失偏颇,实际上CV的实质是一种“伴交感神经症状的颈椎病”[9]。

正常人的颈椎平衡由两方面来维持:①内源性稳定:包括椎体、附件、椎间盘及相连韧带,为静力平衡;②外源性稳定:包括颈部周围肌群的调节与控制,是颈椎运动的原始动力,为动力平衡。静力学平衡和动力学平衡处于动态平衡中,任何一个平衡遭到破坏,都会引起生物力学失衡,最终导致颈椎病发生[10]。颈部有40多条肌肉,脊柱的运动是在神经和肌肉的协调作用下完成的,颈椎肌肉能以其肌力稳定颈脊柱,Manohar M Panjabi研究认为完整的脊柱颈段,颈脊柱能保持中立时,肌肉的力学稳定性约为80%[11]。由于人体功能需要,颈椎容易长期处于屈伸状态,使颈后肌群长期处于被动牵拉状态而损伤,长期疲劳更易发生慢性炎性水肿,导致肌肉痉挛使颈四周肌群拮抗失衡,从而使外源性平衡失调而发生病变[12]。所以对于颈椎病的发生,在某种意义上说,外源性稳定即颈部周围肌群的作用较内源性支持更重要。

3.2针刺术治疗CV的现代医学机理肌肉刺激技术的发明人颜质灿教授认为,痉挛和紧张的肌肉可以使嵌在其中的神经根受压迫和刺激而引起神经功能障碍。位于脊椎管、椎间孔的神经根显露后特别容易受到伤害。神经疾病多发生在其神经根部,感觉性、运动性和自主神经混合症状,是其表现形式。如果有疼痛的话,实际上总是合并有脊椎侧面和周围肌肉的痉挛、缩短以及神经疾病引起的自主性神经系统症状;肌肉缩短是肌肉和骨骼疼痛的基本特征;脊椎旁肌肉的缩短影响其穿过椎间盘空隙并压迫椎间盘,可引起椎骨面小孔变窄,间接的刺激神经根,或者对显露的神经根直接施加压力,这时会出现一种自我持续的循环:神经根受压引起神经根病,神经根病导致靶肌肉(包括脊椎旁肌肉)的疼痛和缩短,脊椎旁肌肉的缩短使神经根所受的压力增加。把针刺入缩短了的肌肉并停留一段时间,肌肉会逐渐放松。任何还未放松的痉挛肌肉,都会无例外的“抓住”刺针,这种现象可从痉挛肌肉阻碍抽针而清楚地感受到。让被“抓住”的针留在原处10~20分钟,通常都会感到针被放松了和疼痛缓解了。当针遇到挛缩的肌肉时,针会被“抓住”,此时病人会体验到一种特别的痉挛似的感觉。传统针刺术称之为“得气”现象。肌肉缩短的程度越大,痉挛的感觉越强,有时强到非常疼痛,但随着肌肉缩短停止,疼痛也慢慢缓解。用人手抖动刺针,尤其是快速转动,可令肌肉放松加快。当刺针转动时,痉挛和“抓住”的感觉增强,然后在数分钟内通常这两种感觉都会消失。针刺不只产生局部的变化,还能激活包括脊柱调节系统在内的神经反射机能。准确和重复地针刺脊椎旁的肌肉,可以有效地解决患者的痛苦。自主神经功能障碍对针刺也有反应:平滑肌的放松可以扩展到整个分节,消除血管痉挛和淋巴腺的收缩。所以颜质灿教授的结论得出:在神经根病疼痛中,肌肉缩短是关键因素,治疗要求将缩短的肌肉放松,而放松肌肉最有效的方法是针刺术[13]。

笔者在疼痛门诊工作多年,运用颜教授的肌肉刺激疗法原理治疗慢性疼痛获得了良好疗效,在治疗CV时发现,CV患者几乎都伴有慢性颈肩部疼痛症状(即颜教授所指的神经根病),同时CV急性发作时绝大多数伴有出汗、恶心、呕吐等交感神经受刺激症状(即颜教授所指自主神经功能障碍),而从解剖结构上说,交感神经是伴随椎动脉的神经组成中的主要成分[14],第2~8颈神经发出大量细小的分支在椎动脉周围与交感神经分支相吻合,成为颈神经的脊支,并且形成与颈神经根一起围绕椎动脉的神经襻[15]。而颈神经根最易在脊椎旁受卡压和刺激。笔者受此启发,尝试运用针刺颈脊柱周围相关肌群治疗CV,获得殊效。

颈后方肌群第一层肌肉包括斜方肌(上颈线内侧三分之一,枕外隆突,颈韧带和C7~T12的棘突到锁骨外侧三分之一,肩峰、肩胛骨棘和肩胛骨棘的底部)、肩胛提肌(从后上颈椎横突后结节到肩胛骨上角和棘突间的内缘)、小菱形肌(从后颈韧带和C7脊椎到肩胛岗对面的肩胛骨内缘)、大菱形肌(从上5节胸椎棘突到小菱形肌下边肩胛骨的椎骨边缘),第二层肌肉包括头夹肌、颈夹肌(共同起源于项韧带的下半部和C7~T6的棘突,头夹肌止端在乳突,而颈夹肌止端在颈椎第2、4横突),第三层肌肉由竖脊肌组成,在颈部为头最长肌(止端在乳突)和颈最长肌(止端在C2~C6横突的后结节),在胸部为胸最长肌(止端在胸椎横突)。第四层肌肉为背部深层肌肉:头半棘肌(起端在上胸椎的横突和下颈椎的关节突,止端在枕骨中线附近的上下颈线之间)、多裂肌(在棘突两旁的沟内,广布在整条脊柱,肌肉束起端在骶骨和腰椎乳突、胸椎横突和下4个颈椎的关节突,向上超过2~5椎节止于棘突)、回旋肌(起自各椎骨的横突,止于上一节椎骨棘突的底部)。风池穴位于胸锁乳突肌和斜方肌之间的凹陷中,深层为头夹肌;肩井穴表层为斜方肌,深层为肩胛提肌与冈上肌。从以上肌肉的起止端可以看出,大部分起止端在颈椎及上胸椎的棘突、关节突、横突以及乳突,所以笔者针刺部位第一线选在棘突两旁沟内,第二线选在距中线0.8cm约相当于华佗夹脊穴部位,这样就可以针刺放松斜方肌、大小菱形肌、头夹肌、颈夹肌、竖脊肌、多裂肌、回旋肌等颈胸段各层肌肉;又因为T1~L3(胸1~腰3)为整个人体的交感中枢,而T7以上交感神经支配整个头面部,所以不但要针刺颈脊柱旁肌肉,而且要针刺上胸段脊柱旁肌肉。

针刺使痉挛、肿胀、缩短了的肌肉放松,解除了对与交感神经纤维交通的脊神经根的直接压迫与间接刺激,从而使交感神经功能异常得到纠正,受交感神经支配的椎动脉舒缩功能恢复正常,头部血液得以正常供应,而眩晕自止。

4 体会

本组治疗156例患者中,无效2例,分别为43岁女性和62岁女性,在治疗两次效果无明显好转时与患者进行了仔细沟通,发现这两例患者除头晕及颈肩部症状外,还有乏力、睡眠差、全身多处疼痛等多种不适症状,并且症状加重与焦虑、生气、心情低落等负性情绪相关,后推荐到本院心理门诊,确诊为隐匿性抑郁症。另外4例效可患者,均为75岁以上老年住院患者,治疗后眩晕有缓解但未彻底消失。此4例患者MRA均显示椎动脉管径变细,血流信号减弱等椎动脉狭窄表现;颈总动脉、内外动脉边缘欠光滑及信号不均等动脉硬化改变。考虑老年人眩晕为综合因素所致,颈椎交感神经受刺激为一部分因素,血管退变为另一部分因素。针刺有效提示针刺缓解了颈源性因素,但是由于血管因素存在致使老年人代偿能力差而最终效果不理想。而大多数年轻患者MRA显示未见明显异常,致病因素较单一,故效佳。所有患者均有曲度变直或反弓,颈椎间盘变性突出,部分患者伴有颈椎序列欠佳,颈椎失稳,但仅通过针刺治疗颈胸段脊柱旁相关肌肉,缓解肌肉痉挛及调节交感神经,绝大多数患者获得了良好疗效,而且眩晕好转或消失的同时,恶心、呕吐出汗等交感症状迅速缓解,颈肩痛等不适症状亦减轻,进一步说明脊柱内外源性稳定破坏,脊柱动力学失衡后,肌肉紧张痉挛或缩短导致的神经功能障碍,尤其是交感神经受卡压或刺激引起的功能异常致椎-基底动脉供血不足,是引起颈源性眩晕的重要原因,而针刺紧张痉挛缩短的肌肉可获殊效。

在颈源性眩晕及其伴随症状的缓解中,眩晕及出汗、恶心、呕吐、胸闷、心悸缓解最为迅速,头痛次之。发病时间短的视力模糊改善较好,时间长者部分改善。颈项部僵硬、疼痛随针刺次数的增加,每次均有缓解,但少数病人直至疗程结束,仍遗留有轻度不适。耳鸣缓解最差,因耳蜗神经对缺血缺氧非常敏感,一旦脑供血不足导致耳蜗神经受损引起耳鸣,除少数病程极短患者外,大多数极难治愈,但经过针刺治疗,亦可部分缓解。

为预防症状复发,疗程结束后需叮嘱患者避免久坐及长时间低头位工作,避免高枕,加强体育锻炼,消除发病诱因。本组患者术后6个月随访,总体优良率达96.15%,有效率达98.72,疗效非常显著。

颜质灿教授所指针刺在国外称干针疗法,其借用的是我国传统的针刺手法,但应用的是现代解剖学和生理学原理,效果比传统针刺术更好和更容易得到预期目的。所以如何在临床实践中把传统针刺与现代医学有机结合起来,以取得更好的疗效,是一个值得探索的课题。

总之,针刺术治疗颈源性眩晕疗效好、见效快、安全无不良作用,且操作简便,值得推广。

参考文献

[1]耿稚江,佳帆.治疗卒中的进展[J].国外医学情报,1999,20(6):17-18.

[2]孙胜,姚猛.颈性眩晕发病机制中交感神经因素研究进展[J].医学临床研究,2012,29(9):1817-1819.

[3]任龙喜.经皮激光椎间盘减压术[M].北京:人民卫生出版社,2008:111-112.

[4]Macnab I.Negative disc exploration:an analysis of the cause of nerve root involvement in sixty eight patients[J].J Bone Joint Surg(Am),1971,53(5):891-903.

[5]李锋,娄思权.颈性眩晕[J],中国康复医学杂志,2005,20(3):227-228.

[6]孙胜,姚猛.颈性眩晕发病机制中交感神经因素研究进展[J].医学临床研究,2012,29(12):2098-2101.

[7]Staines WR,McElroy WE,Brooke JD.Cortical representation. Of whole-body movement in modulated by pmpriceptive dis-charge in humans[J].EXP Brain Res,2001,138(2):235-242.

[8]张致昌,万伯渊,韩越.人脑血管解剖与临床[M].北京:人民卫生出版社,1981:37.

[9]袁文,梁磊,王新伟.对伴交感神经症状颈椎病的认识与治疗探讨[J].中国脊柱脊髓杂志,2013,23(1):3-5.

[10]黄会保.试从生物力学角度探讨颈椎病发病牵引治疗的机理[J].中医正骨,1991,8(8):15-16.

[11]Manohar M Panjabi. Crit ical load of the human cervical spine:an in vitro experimental study[J]. Cl inical Biomechanics,1998:13(1):11-17.

[12]王新军,耿直.从脊柱生物力学角度探讨应用颈椎调整手法的利与弊[J].中华中医药杂志,2008,23(8):697-699.

[13]颜质灿.慢性疼痛症的颜氏治疗法[M].北京:学苑出版社,2002:4-22.

[14]杨克勤,张之虎.颈椎病[M].人民卫生出版社,1993:66-67.

[15]郝俊民,陈忠和,韦贵康,等.刺激兔颈交感神经节及椎动脉对血压影响的实验观察[J].中国骨伤,2008,13(3):144-146.

doi:10.3969/j.issn.1003-8914.2016.08.047

文章编号:1003-8914(2016)-08-1144-05

收稿日期:(本文校对:王进安2015-08-14)

Needle Punched Technology in Treating Cervical Vertigo for 156 Cases

ZHANG Ye

(Department of Pain Rehabilitation, Zezhou People’s Hospital, Shanxi, Jincheng 048000, China)

Abstract:ObjectiveTo observe the clinical effect of needle punched technology in treating cervical vertigo disease. MethodsWe treated 156 cases cervical vertigo patients with needle punched technology. We used numeric rating scales (NRS) to evaluate the improvement of vertigo and other symptoms, and used the modified evaluation standard of Macnab to evaluate the excellent rate and the effective rate. ResultsAfter six-month following-up, the surgery showed that the vertigo and other symptoms of the 150 patients were significantly alleviated. The average of NRS scores was obviously decreased after treatment (P<0.01). ConclusionThe punched technology in treating cervical vertigo is a good method, has fast effect, higher safety and less side-effects, and it has significant curative effect.

Key words:Needle punched technology; Cervical vertigo; Sympathetic nerve