释小提琴曲《山之女》中的三“意”

韩艺

释小提琴曲《山之女》中的三“意”

韩艺[1]作者简介:韩艺(1972~)女,沈阳音乐学院管弦学科讲师。

[内 容 提 要]《山之女》为当代作曲家瞿小松为小提琴和乐队而作,完成于1982年,是作曲家早期的代表作之一。本文题为释“意”,实为探“境”,以作曲家创作的意愿和作品呈现的意象为线索,以探析其审美意境为目标,分为三个层次,且逐层深入。一“意”为作曲家时处“新潮音乐”背景下,从自然母题而发轫的创作意愿;二“意”为《山之女》原型的“山鬼”意象,及音乐对它的表现;三“意”为作品所追求的意境,着意阐释其所表达的对人与自然充满灵性的感悟。

《山之女》/小提琴/瞿小松/意象/意境

为小提琴和乐队而作的《山之女》,是当代作曲家瞿小松早期的代表作之一。它完成于1982年,是作曲家在中央音乐学院读书时期的作品,虽在技法的运用、风格的确立、思想的表达等诸多方面,《山之女》与其之后的作品相比,还显出些许稚嫩,但它的立意与形态,却已表露出当时以瞿小松、谭盾、叶小纲、郭文景等为代表的中国“新潮音乐”的典型风格与特点。

“新潮音乐”颠覆了人们既定认知中的曲式规范、音响形态等等音乐表现元素,它以反传统的叛逆形象出现,震荡了刚刚从“高快硬响”中苏醒,“甚至还在为抒情歌曲要不要戴上‘革命的’帽子而大伤脑筋”的国人;[2][3]居其宏《“新潮”音乐的美学来源与流向》,《文艺研究》1988年第1期。如今,当时所谓的“新潮音乐”已不再“新”,在褪去了新生事物的神秘感和与之相伴的种种非议及争端后,它自身及伴随其成长的理论研究或评论均已趋于冷静和自省,当时所谓的潮流,逐渐凝固为某一时期特定风格的标记。立于当下,当我们重新品评当时的作品时,更能摒除一些观念和认知上的限制,更接近其尝试建立并尚未完成探索的美学品格。本文以作曲家创作的意愿和《山之女》所呈现的意象为线索,以探析作品的审美意境为目标,题为释“意”,实为探“境”。

一、意愿——“新潮音乐”背景下的母题选择

20世纪80年代初在我国崛起的“新潮音乐”,不仅是一场创作意识、技法与风格的革命,更是一种对当时社会主流音乐审美观念的冲击和颠覆。建国不久后,左倾思潮的发展将音乐与政治生活的关系,以及作品对作曲家个人主观意识地表达推向了绝对化,音乐一度成为了政治斗争、阶级斗争的工具,这种被扭曲的美学观念在“文革”时期“四人帮”的影响下被无限放大。随着“十一届三中全会”的胜利召开,对内改革、对外开放的体制变化为音乐创作带来了新的局面,西方的现代音乐理论与技法涌入我国,最先接收并接受的便是当时以中央音乐学院在校生为代表的一批青年作曲家,瞿小松便是其中一位。一方面,他们的创作思维被新的风格所启发,另一方面,在他们的成长过程中,音乐与社会生活的关系以及固有的审美观念(某种程度上也代表了一种政治观念),长期压抑了他们对多元化艺术的渴望,在新的时代背景下,他们获得了“从旧有观念的束缚下解放出来的条件,在更为广阔的美学参照中寻求自身创作的美学支点”,渴望探求更深层次的精神世界和内心体验。[3]

在此过程中,“新潮”作曲家们愈加意识到西方现代作曲技法与传统音乐乃至传统文化的结合问题,他们将视野回望,凝视历史,尝试通过思想与题材上的“回归”,来更深刻地解决二者的关系,尤其是对如何在创作中凝练民族气质这一命题,更是倾注了大量的心血。此时,发轫于道家的哲学理念与美学思想吸引了作曲家们的目光,它自然、质朴、恬淡的美学主张,与“新潮音乐”的“寻根”产生了奇妙的效应。一方面,与儒家强调音乐社会功能的思想相比,道家更崇尚自然美,讲求天人合一。它对艺术与审美的理念深切贯穿了我国古代琴乐、琴论等文人音乐的发展,且对其它传统音乐的创作与表演产生了不可磨灭的影响。它在民族精神文化的宝藏中象征着传统气韵,充满了人文关怀,这些元素正与“新潮音乐”的作曲家们所处时间节点下应运而生的艺术追求相契合。另一方面,道家对自然的认知,也为作曲家们铺开了一条通往新的创作领域的道路,他们对道家的思想挖掘得越深,越意识到自然、自然与人,是传统音乐中亘古不变的主题。仰望星空,俯首大地,静观山川云雾,江海磅礴,他们为自己的创作寻找到了来自“远古”而又决不枯竭的灵感源泉。

在关乎传统文化观照下的自然母题中,瞿小松的《山之女》取自于浪漫主义文学典籍《楚辞》中《九歌》的第九篇《山鬼》,作品将目光投向一位来自于自然山中,饱含人情真意的“神女”形象,她符合了当时“新潮”作曲家在创作素材上的构想与倾向,诗句的描绘也为作曲家写意化的抒情提供了线索与底蕴。

二、意象——“山之女”的独特魅力

(一)《山鬼》形象辨流

在文学研究领域中,《山鬼》的形象众说纷纭,一说“山鬼”是夔、山魈,联系孕育楚文化“巫”的盛行,《山鬼》可释为女巫与男鬼的对话;一说作者屈原以“山鬼”自比,文中的“公子”、“灵修”即怀王,主人公苦候却被辜负,赤诚之心却不退却,象征灵魂之高洁;另有一说,清人顾成天将“山鬼”与《高唐赋》中楚怀王梦会“巫山神女”瑶姬的传说相联系,虽多有揣测成分,但随郭沫若将文中“采三秀兮於山间”的“於山”作“巫山”解后,“山鬼”形象乃“巫山之女”之说,便不断得到楚辞》学家的论证,逐渐成为被接受度最高的解读。

(二)“山之女”意象的音乐表达

从小提琴曲《山之女》的标题来看,作曲家借用的“山鬼”形象显然是“巫山之女”,这个意象一旦被确定,音乐的力量与元素便从四方汇聚,逐渐构筑起一个神秘的远古世界,“山之女”披戴着神性灵光与人性情怀,在传说、诗文与音乐的虚实结合间散发独特的艺术魅力。

从结构来说,瞿小松并未使这部单乐章的作品复杂化,但这传统、明晰的复三部曲式外廓,却孕育出一个开放灵活而富于召唤性的审美内核,即借景抒情而成完整的意象——围绕“山”的景象,描绘“神女”满怀欣喜等待与恋人相会,却终无音讯,从幸福落入痛苦那缱绻缠绵、百转千回的情意回旋。

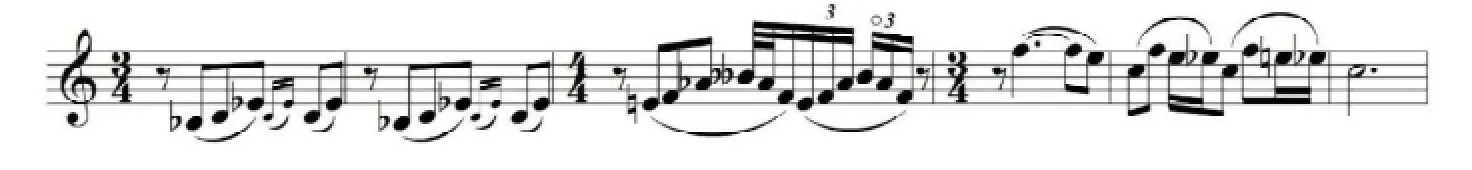

作品第一部分(呈示部)开始,类似于传统音乐“散板”的节奏(64、54、44拍渐变,谱例1),内敛的力度、相对和缓的旋律、主题小提琴的独白,凝聚了全曲的核心材料(四、五度的框架结构,以及由此框架插入大、小二度渐变而成的核心动机),烘托出飘忽、悠远的情绪和娓娓道来的情怀。这是对“山之女”意象的引入和烘托,是在时空中对传说的找寻与祭奠,它开启了这“寻根”之旅。

例1.

第二部分(中间部)可分为四段,正与《山鬼》中主人公等待的四个阶段相印证。“若有人兮山之阿,被薛荔兮带女萝;既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕”。她从幽深的山中款款而来,着薛荔的衣裳,系女萝的飘带,妩媚天真,美丽芬芳。她“乘赤豹”,身后跟着狸,辛夷木的香车飘挂着桂旗,为了约会“被石兰兮带杜衡”,并折鲜花准备送给心上人。这超凡脱俗的打扮与坐骑,昭显了她山中精灵的身份,及与这“神性”身份并不相符的“人性”——少女期待与恋人相见之心。作曲家为第一段“山之女”的出场,塑造了神秘、清秀的音乐形象,创作素材汲取了第一部分(呈示部)的基本主题,并结合新材料组合发展,小提琴的独奏从核心动机开始,与乐队共同完成四五度与二度搭建的框架,既是对第一部分民族风格的承接与发展,又是明确和巩固“山之女”音乐形象的一次重申(谱例2)。

例2.

不顾竹林幽翳、山路险阻,“山之女”来到相约的地点,却不见爱人,她疑惑自己是否来迟了,独自立于山顶之上,任云雾在脚下飘荡。面对人世间的情感,她是如此谦卑,这对自我的质疑,是命运转折前的讯号,天地翻覆前的预兆。“杳冥冥兮羌昼晦,东风飘兮神灵雨”,自然环境与空间上的转换变化,与第一段明媚的开篇形成了鲜明对比,映衬着她心理的转变。“留灵修兮澹忘归,岁既晏兮孰华予”,瞬间,她已感受到自己芳华的衰败,这不是少女的自怨自艾,而是“神”对时间流逝的哀叹,此时期待已转为失望,但等待仍在继续。乐曲该部分的第二段,在音乐材料的选择与使用上与第一段相仿,形象未变,但小提琴更强调从低音推进,速度更快,力度也随之增强,情绪由浪漫、欣喜转为痛楚、急切(谱例3)。

例3.

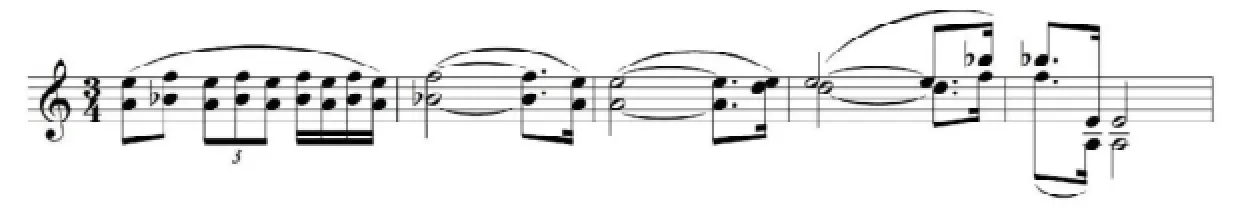

情绪的转变造成情感的冲突,“山之女”的等待陷入了困顿,她既明晰自己“饮石泉”、“荫松柏”的“神”的身份,又相信自我芳香如杜若的高贵品格,但在面对这久久无法兑现的承诺时,失望、失落与失意在时间不断地流逝中愈加催生了她对自我的怀疑。此时,虚空与痛苦,磨折了美貌与气度。第三段的音乐,小提琴独奏声部在核心动机的基础上连续模进,上行的线条使音乐形象与气氛的冲突感渐次增强,充满野性的上扬与乐队在低音区叠置(四度)和弦的徘徊形成对比与映衬,“山之女”挣扎的心情被以内敛、隐忍而充满力量的方式所刻画和释放。

“山之女”从白昼等至夜深,在这猿猴啾啾悲鸣,“风飒飒兮木萧萧”的山林中,雷声隆隆,雨点淅淅,天地与她的心绪一同落幕为一片昏暗。空间和时间的再一次转换,昭示了“山之女”久久的等待,而这深切却无望的思念,最终只能“徒离忧”。一个“徒”字的无奈,将这爱的悲歌戛然而止,她的形象在无限的忧思中凝固成了一个充满悲剧色彩而又具独特美感的意象。第四段的音乐仍然围绕着核心动机,但小提琴已逐渐从其中抽离,它所演奏的五度双音,加强了音色力量的表达,更着意于表现音乐情绪的激动,当双音由五度扩张为八度时,音乐也被骤然推向高潮(谱例4)。

例4.五度双音

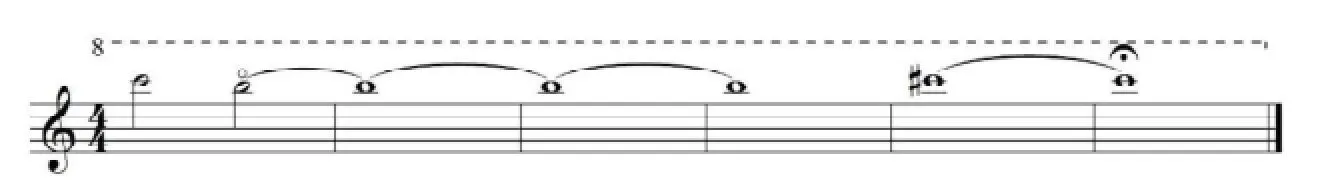

在经过短暂的经过句后,音乐从高昂与激动中回落的情绪,进入了悲戚的第三部分(再现部)。繁华落尽,高潮退却,基本主题的陈述,愈加突显了全曲意在营造的空灵、缥缈与寂寥。最终,当乐队(长笛)再一次轻奏那熟悉而又变了滋味的主题时,小提琴仿似重现对“山之女”那定格的等待之势的哀叹,只弥散空旷的泛音“徒离忧”(谱例5)。

例5.

音乐的艺术属性决定了它无法具象地言说真意,写意的手法贯通古今,作曲家为因爱与等待而芳华折损的“山之女”,选择了小提琴的音色作以塑造和表达,它特有的细腻、华丽、神秘与刚柔并济,与原作中“神女”的形象与气韵十分契合。在演奏手法上,双音与泛音的处理,也为作品的戏剧性增添了一抹亮色。总体来说,作品以“山”为酝生意象的基础,在时间流逝中自然景色的变化,以及“山之女”的出处和等待中的场景,均是围绕着“山”铺排展开,这也是瞿小松创作中一贯的核心命题与灵魂所在。“山之女”是作品意象的具体化,她牵动着音乐的流向,蕴藏着丰富的情感,而这与你我“人性”无异的情感,正是《九歌·山鬼》与《山之女》感人至深、情怀隽永、气韵悠长的秘钥。

三、意境——对人与自然的灵悟

当与“山之女”相关的意象组合成为一个立体可指的情境,那么作曲家所追求的便是力求为这情境施与灵性,它来自创作者的内心,承载了灵魂与情感深切地叩问。

从这部作品旨在营造和追寻的意境来说,宏观上,传统文化的回归和自然母题的选择暗含着深邃而丰富的民族意蕴,《楚辞·九歌·山鬼》诗性的文学基础也使其意境充盈着浪漫、独特而厚重的底蕴,创造者可将音乐创作的理念、技术、手段等与诗词相结合,巧妙处理。主观上,作曲家将自身与其创作放置在一个“自然”而然的环境中,通过音乐语汇刻画在大自然中生发、蓬勃甚至衰败的人的活动和感受。

小提琴曲《山之女》的“立意”实为“达意”,发自意愿,凝练意象,最终目的在于通过“主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗”,“以心灵映射”“万象”,由此“成就一个鸢飞鱼跃,活泼玲珑,渊然而深的灵境,这灵境就是构成艺术之所以为艺术的意境。”[1]宗白华《美学散步》,上海人民出版社1981年版。当我们忘情感受这音乐所带来的美的意境时,它也在陶冶我们的心境,修缮心性,涤清心灵。

[1]宗白华.美学散步[M].上海人民出版社,1981

[2]钱仁平.中国小提琴音乐[M].湖南文艺出版社,2001

[3]居其宏.“新潮”音乐的美学来源与流向[J].文艺研究,1988

[4]龙剑梅.生存的困境与等待:<山鬼>审美呼唤的真意[J].湖南师范大学社会科学学报,2010

(责任编辑 王进)

1001-5736(2016)02-0115-4

J622.1

A