中国传统音乐公共课教学谈

徐欣

中国传统音乐公共课教学谈

徐欣[1]作者简介:徐欣(1981~),中国音乐学院音乐学系副教授。

我担任中国音乐学院传统音乐公共基础课的教学工作,经验尚浅,但有个思考一以贯之,即如何令非音乐学专业的本科学生,真正地走入中国传统音乐的声音世界。在不断地地教学与反思中,我倾向于通过强化汉族民歌与戏曲的地域性风格,并将其放置在一个风格比较的框架当中来讲授,使得同学们在明确整体音乐地域风格概念的基础上,建立与民歌、戏曲等民间音乐体裁风格上的联系,以方言学习、经典曲目模唱、腔词关系分析、风格比较等方式,获得一定的感性经验与理论知识,逐步认识并理解中国传统音乐。

自2011年起,我就职于中国音乐学院音乐学系,担任公共基础课《中国戏曲B》(国乐系、管弦系等必选课)、《中国传统音乐基础·汉族民歌》(全院一年级必修)、《京剧》(国乐系研究生一年级必修)、《区域视角下的中国传统音乐·西北地区》(全院选修)、《戏曲旋律模唱与模写》(作曲系三年级必修)等课程的教学工作。时间甚短,经验不足,但有个思考在几年中一以贯之,即如何令非音乐学专业的本科学生,真正地走入中国传统音乐的声音世界?这样的提问或许源于一种作为教师的自我期许:即便是面对着从小接受西方音乐体系教育的管弦系、钢琴系、声歌系、艺术管理系等一众全然没有传统音乐声音经验的九零后青年,我也希望能够建立一个同学们投身其中、真正聆听、实践、乃至领会中国传统音乐之美的“热”环境,而并非一个看上去全是年轻人却暮气沉沉的“冷”课堂。进校之初,时任音乐学系主任的姚艺君教授对我说:“能不能安安心心在公共大课上‘趴’十年?”我自问,若能保持课堂的“热度”,十年也不过弹指一挥间,或许还有下一个十年。

一、公共课教学的特殊性

非音乐学专业学生与传统音乐的远离,是公共课课堂面临的最现实的问题。这种距离,造成了学生与中国传统音乐文化实际意义上的“他者”关系。就我现在的观察与体会,这种关系是一个变动的两极。与同学们上课的互动中能够感觉到,接受系统西方音乐教育的同学们处于最远的一端,如管弦、作曲、音乐科技等专业,面对汉族传统音乐如同异文化,非常陌生。而国乐、声歌(民族声乐)、音乐教育等专业则与传统音乐渐渐趋近。所谓远近,是就学生对传统音乐从音响本身到历史文化背景的接受度与理解力而言。在来到课堂之前,传统音乐任何一个歌种、曲种、剧种、乐种的声音从未出现在成长至今声音环境中的同学占到了比例的大多数。在当代流行音乐与西方古典音乐之声包裹下,无论是昆曲的水磨腔还是黑头的脑后音,都是许多同学无从想象的陌生的声音。教书几年,我发现自己做的工作近乎于跨文化的音乐教育,因此,如何在知识普及的目标下使学生建立起个人与传统音乐的关系,就成为了教学的核心问题。我一直试图让学生觉得自己与传统音乐、民间音乐的关系并不遥远,通过自己的实践甚至是再创造,建立起专业音乐院校学生与传统音乐的关联。

如何建立起这种关系,就成为了我教学中的一个核心问题。

二、教学实践

(一)通过语词:民歌与方言

围绕着这个问题,我逐渐展开了两个层次教学实践:首先是“通过语词”。这个概念是沈洽老师针对民族音乐学跨文化研究的“融入”之道而提出的,指的是“进入一种语言的能力。”[1]沈洽《论“双视角”研究法及其在民族音乐学中的实践和意义》,《中国音乐学》1988年第2期,第78页。而进入语言的目的,则是体会并对整个音乐风格乃至文化有所感受。对同学们来说,传统音乐既是时间上的“他者”,也是区域性的“他者”,从不同区域的方言入手,是我带领学生进入传统音乐旋律世界的一个方式。

声调、读音、词汇,是方言的三大特征。或者说,两种不同的方言,可以从这三方面来加以区别。对于中国民间声乐艺术形式而言,语言和音乐的关系可以归纳为三点。首先,汉语方言在声调(平上去入)上的多样性直接关联着不同地域民歌的旋律走向。例如,北方方言内部,除晋语外通常只有阴阳上去四声,但西北、西南、江淮、华北四个官话区之间、以及同一官话区内部的调值走向曲折多变,所谓“十里不同音”便是如此;吴语与粤语方言区则多见入声,又称为“促声”。不同调值的字词,皆配以相同走向的旋律;促声发音则简短有力,且同样有阴阳之分,如苏州话中的“阴入”“阳入”在调值上的区别,都会影响旋律的布局。对于这一“自然规律”,民间术语如“依字行腔”、“问字求音”、“腔随字转、字领腔行”等表达,都在强调着“腔词关系”的重要性。这一问题无论对于学术研究,还是实际的演唱实践,都是核心原则。

其次,方言读音普遍存在于各地民间声乐品种当中,是其地方性风格的重要呈现方式。如西北官话中将普通话的韵母an发为æ,把“我”普遍读作è;西南官话“歌”读作“guo”,且没有翘舌音;河南豫剧咬字有尖团之分,如“精”读作尖字[tsi],“经”则读作团字[t i];吴语则较多浊辅音和唇齿音,如弹词开篇《珍珠塔》之“我把那一杯水酒表慰情”之“情”,就以浊辅音[z]为字头,而江苏民歌《孟姜女》首句“春季里来是新春”中,“是”为浊辅音[z],“新”、“春”则为尖字读音。

第三,方言词汇的殊异,突出了语言的韵味,将一方水土、人文习俗生动地传达出来。如广泛分布在晋语中的表音词缀“圪”/k /这一入声字,没有具体的词义,却是重要的构词成分,如圪蹴,圪峁,圪梁,圪洞,圪楞,圪钵,等等。流行于太行山区的左权开花调《亲疙蛋下河洗衣裳》中有词唱到:“亲圪蛋下河洗衣裳,双圪顶跪在石头上,小亲圪蛋”。“亲”字,是山西人表达喜爱之情的形容词,“亲圪蛋”一词,则是对自己喜爱之人的典型昵称,以实词,更多的是衬词的方式大量存在于开花调当中,也写作“亲圪呆”,“亲个呆”。“双圪顶”则指双膝;陕北信天游中也有“对坝坝的那个圪梁梁上那是一个谁”等类似的方言特殊字词,让人切实地领略晋语朴实生动的特色,以及山陕人民乡音中的乡土情怀。

方言的重要性毋庸多言。而在民间音乐的教学中,方言一方面可以帮助学生把握地方风格,二是通过方言多样性的呈现,唤起同学的学习兴趣。当谈到自己家乡的方言时,则能够建立起学生与歌曲之间的地域联系。因此,无论是民歌还是戏曲的模唱,都要进行“三部曲”练习:熟悉方言的基本声调与读音规则;用方言念唱词;风格模唱。而这种带领学生认知方言特色的模式,基本上是在两个框架中实现的,一是风格区域间的比较,二是风格区域内的民歌/戏曲专题。

1.地域比较框架下的方言与音乐风格

(1)以相关联地域为基础

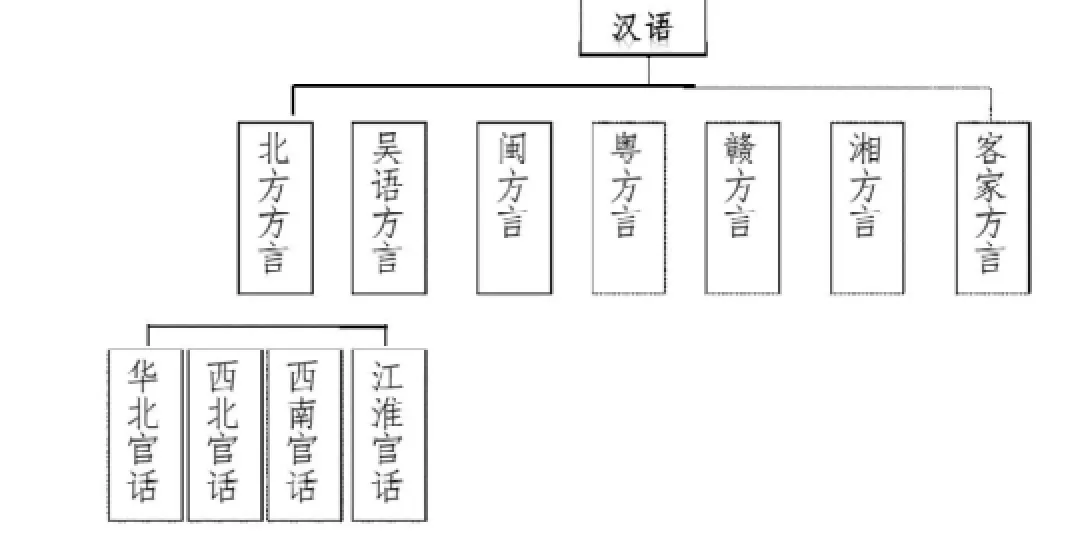

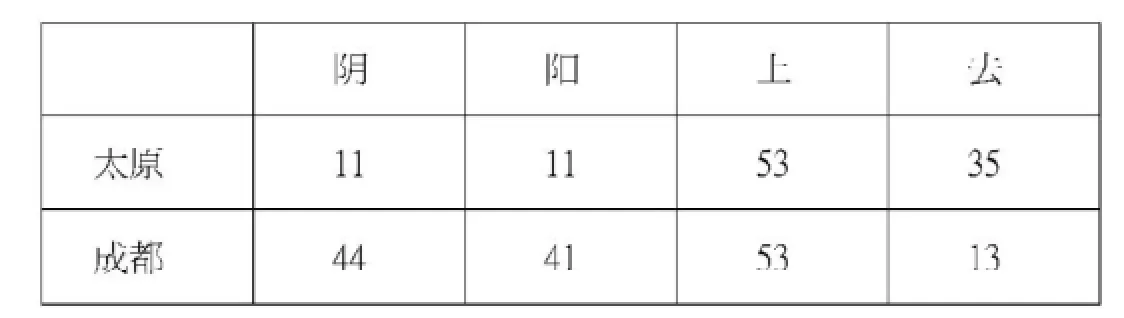

在讲授汉族民歌课程时,以音乐风格色彩区为逻辑来安排课程内容。色彩区分类法的一个特征便是打破了行政区的划定,强调地域文化与音乐风格之间的一致性。常举陕北与陕南民歌的例子,探讨同一省级行政区内的文化区域乃至音乐区域的差异。从不同的文化生态聚焦至民歌风格,对方言差异理解和感受是一个非常重要的途经。按照袁家骅于1960年确立、后被学术界广泛接受的汉语七大方言分区法,陕北与陕南分属于北方方言中的西北官话与西南官话(见图1),二者在字音、字调和特征词上都有不同。以陕北《赶牲灵》和陕南《郎在对门唱山歌》为例,在带领大家用方言读歌词的过程中,需体会二者语言间的区别,进而体会受到语言影响的旋律走向。《赶牲灵》的歌词如“三盏盏的灯”的“三”字,韵母为æ,发音时软腭要上提;西南官话在声调上,与普通话有较大差异,如普通话中的上声为214的曲折调,而西南官话则大多为高降调53(图2;西南官话普遍没有翘舌音,而又存在大量儿化音,等。如《朗在对门唱山歌》首两句“郎在对门唱山歌,姐在房中织绫罗”唱词中,门要带“儿”音,“唱”、“山”、“中”、“织”等字唱平舌;第三四句之“赶句”口语化特征明显,亦唱亦念,要特别注意其中的声调,如“唱的奴家脚跛手软,手软脚跛”一句之“脚手软”三字与“踩不得云板”之“踩”均为高降调,要与普通话声调相区别。(参见图2)

图1.

图2.

(2)以相关联曲调为基础

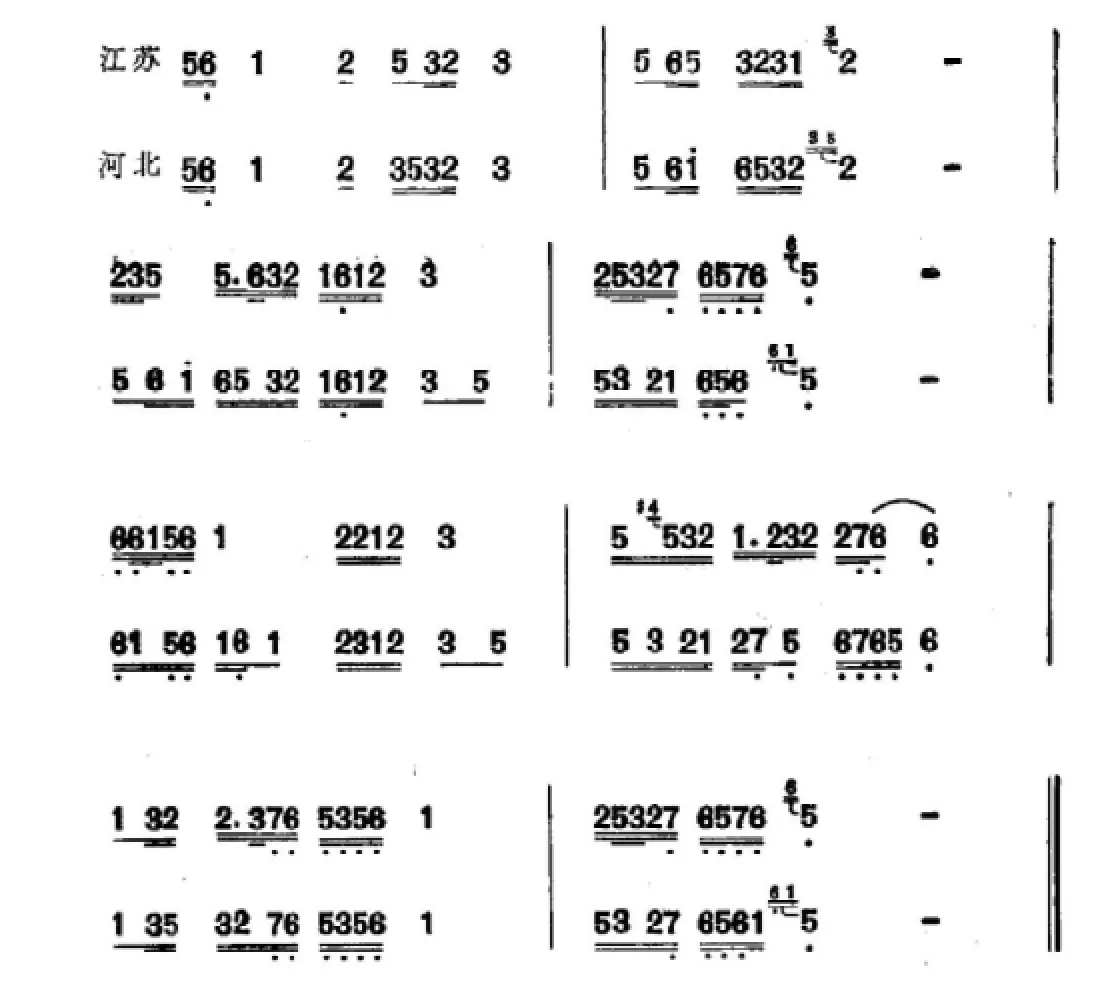

在民歌教学中,时调是一个非常重要的内容。通过时调的讲授,能让同学理解汉族音乐的一些基本特征,如一曲多用、风格流变,且通过既有联系又有显著差异的曲调比较,能强化旋律的地方性。如大家熟悉的孟姜女调,江苏与河北曲调上基本一致,是时调在流传变异中曲调变化较小的一例。周青青《汉族民歌》曾将二曲进行过比较(见图3)[1]周青青《音乐学卷·汉族民歌》,人民音乐出版社1993年出版,114-115页。,从谱面上可分辨出旋律间的相似性,但在实际模唱时若想区别出二者区别,除了曲调上润腔的变化、音色的收放外,华北官话与吴语方言咬字的差异非常重要。吴语中保留了全浊声母,也有尖团分化音,因此在唱首句“是新春”时,“是”以浊辅音z开头,“新”读为尖字sin;“别人家”的“人”则读作nyin,等等。同样的例子还有

《剪靛花调》,如《姑苏风光》(江苏)与《放风筝》(河北)之间的比较,都能说明这一问题。

图3.

2.风格区域内的民间音乐专题

在同一风格区域内,方言有时也是一个重要的工具。在讲授《区域音乐·西北地区》课程时,首先面临的问题是如何划定“西北”的范畴。一般来说,“西北”有三个层面的定义,首先是以自然地理分界为标准的西北地区,即大兴安岭以西,昆仑山一阿尔金山、祁连山以北地带,大致包括内蒙古中西部,新疆大部,宁夏北部,甘肃中西部以及和这些地方接壤的少量山西、陕西、河北、辽宁、吉林等地的边缘地带。此外有以行政区划为标准的“西北三省两区”,包括陕甘宁青新五个省份。然而,这两种划分都无法涵盖音乐文化地理中共享相近音乐风格的山、陕、甘、宁、青以及内蒙的部分地区。如何定义在文化上更为相近的西北地区?我选择从方言中“西北官话”的角度,将山、陕、甘、宁、青以及内部的一部分纳入到西北地区音乐的考量当中。[2]曾有语言学家主张将有入声的晋语独立出来,但笔者这里采用的是袁家骅《汉语方言概要》(第二版)中的划分,这也是目前认可度较高的汉语方言方案。其中,我讲了三个专题,分别是:“走西口”与走西口民歌;热耳酸心:西北民间音乐中的特性音调(苦音);西北之魂:也谈花儿与少年。在走西口专题中,为同学更好地认识到走西口所带来的历史社会影响,特根据实际例子比较了晋北与包头地区方言的相似;苦音专题中,以关中方言声调的大开大阖与秦腔、眉户等剧种的声腔特点做对照,等。

(2)戏曲音乐

京剧的字音字调向来“以湖广音用中州韵”,是教学的重点与难点。从字音的角度来说,包括尖团字与上口字;字调上则受到武汉话影响,在旋法上特别之处。

由下表可见,武汉口音与北京话阴平均为高平调,其余三声不同,尤其是去声,为反向进行。

?

京剧唱腔,在处理不同调值唱词时有以下几种基本规律:阴平高出、阳平低唱、上声下弯、去声上提,与武汉话四声走向基本保持一致。这一特点可通过模唱京剧唱段来加深体会。教授尖团字,除利用唱段以外,还通过不同行当的念白来集中学习,如《击鼓骂曹》祢衡定场诗“口似悬河语似流”一段学习老生念白,《彩楼配》“啊花郎,我父约定二月二日”一段来学习青衣念白。

无论是皮黄腔系的京剧,梆子腔系的豫剧、秦腔、河北梆子,还是评剧、拉场戏等地方小戏,大部分剧种都处于北方方言区。对同学们来说挑战最大的,要数吴语方言区的昆曲和越剧。尤其是昆曲,当代舞台的南昆咬字已经逐渐朝向普通话发展,在不同的演唱版本中,我倾向于选择读音最为传统的版本来演唱。如《牡丹亭·游园》中的【步步娇】是南昆名段,以吴语作为唱词、念白的语言基础,并融合了部分北方话的读音。擅唱该段者众多,其中以出生于上世纪四十年代左右的三位名家梁谷音、张继青、华文漪最为著名。虽都为南昆,但三位在演唱该曲时的咬字却略有不同。如首句“袅晴丝吹来闲庭院”与“可知我一生爱好是天然”中的“晴”与“是”两字,张继青遵苏音,以浊声母z咬字,唱作[zi24],华文漪与梁谷音则以当代昆曲舞台常见的清声母ts咬字,更接近普通话。又如,“没揣菱花,偷人半面”中的入声字“没”,吴语读作[mo],演唱时要依其断、促的特点唱成顿音,即所谓“逢入必断”。在三个版本中,张继青的顿促感最强,出音即收,最符合吴语入声的口语特点。为了让学生能够以演唱为起点深入到昆曲的地域文化中去,我选择了张继青的版本来教学,在教唱之前,先用苏白学念唱词,重点体会苏州话特殊的音调,如阳上、阳入、阴入等,以及特殊的咬字。

(二)有的放矢:结合专长

1.传统流行化

模唱,是公共课考核的核心。但是对有些专业的学生来说,在演唱方面并不擅长。我以“建立学生个体与传统音乐的关系”为目的,选择学生的兴趣点和个人专长,为音乐科技系的同学设计了“传统音乐再编配”的考试形式,而学生均利用传统音乐的素材进行了流行化处理,如将西皮流水“苏三离了洪洞县”改编为爵士风格,将京剧《卖水》选段“清早起来什么镜子照”改编成原曲重新配器+流行饶舌结合等,都是很有创意的尝试。

2.器乐声腔化

在二胡这件乐器上的声腔化尝试,从闵惠芬、许讲德一代演奏家起就开始实践,并有非常成功的经验。如闵惠芬1975年开始的摸索,从唱的尺寸、节奏布局、装饰润腔、吐字气息等方面一一揣摩,录制了8段不同派别老生经典唱腔,有《卧龙吊孝》、《逍遥津》、《珠帘寨》、《李陵碑》、《斩黄袍》、《文昭关》、《档马》;中国音乐学院琵琶演奏家、教育家王范地教授移植的琵琶声腔化作品《辕门斩子》“忽听得老娘来到帐外”、《鱼肠剑》“一事无成两鬓斑”,等。借鉴前辈的艺术创新,结合学生所长,我在国乐系研究生的《京剧》课堂上,先教授同学们京昆唱段,如同闵惠芬向李慕良仔细求教一般,从熟悉演唱开始,再组织大家以民乐合奏或独奏的方式,进行器乐声腔化的练习。一般而言,弹拨(琵琶、阮)、扬琴与笛子演奏昆曲,弓弦与其他乐器演奏京剧。此外还组织大家演奏以【西皮流水】改编的民乐合奏《京调》,配以板鼓与小锣,取得了良好的效果。

结语

在公共基础课中开设中国传统音乐系列课程,是中国音乐学院传统音乐文化教学体系建设重要的组成部分。作为青年教师,公共课的教学之路需要不断磨合与探讨,在方法和思路上扩展更新。近期的新尝试,是请作曲系同学用戏曲唱腔选段为元素进行民乐小合奏的再创作,而后在国乐系课堂上,在不影响日常戏曲课教学的前提,将这些作品加以演绎。新学期伊始,作品还未到排练阶段,唯有期待听到在同学们手中想起的富有新意的实践之声。

(责任编辑 王进)