民国地方档案在苏区史研究中的价值

——以川陕苏区史为例

常国栋,范鹏鹏

(西华师范大学历史文化学院,四川南充,637009)

民国地方档案在苏区史研究中的价值

——以川陕苏区史为例

常国栋,范鹏鹏

(西华师范大学历史文化学院,四川南充,637009)

摘要:四川地区保留了大量南京国民政府时期的档案资料,反映了国民政府因应川陕苏区建立的史实。对其加以发掘、利用,无疑会提高川陕苏区研究的客观性,对推进现有研究视野之拓展大有裨益。

关键词:民国地方档案;中共党史;川陕苏区史

一、川陕苏区史料的分类及特点

苏区史属于中国现代史的一部分,前辈学者对中国现代史相关史料的分类有以下几种:张宪文将史料分为档案史料和文献丛编、报纸史料、期刊史料、历史回忆录、人物研究史料、地方史志政府公报和年鉴史料。[1]陈明显将史料分为档案文献史料、报刊史料、回忆录史料、方志史料。[2]张注洪则着重将中国革命文献资料进行了以下分类:革命文件,革命报刊,革命档案,革命回忆录,革命遗址调查材料,地方革命史料,资料汇编、丛稿、汇刊,个人文集,人物传记,专门著述以及国外出版资料等。[3]此外何东、王桧林作四种划分:“文件、档案”、报刊、回忆录、书籍。[4-5]

我们从前辈学者的分类中吸取其分类的思路并结合川陕苏区史料的特点,可以将川陕苏区史料分为八种类型:档案、书籍、报刊、回忆录与口述史、个人文集与传记、地方史志、律例史料、苏区遗物及流传文化等,其具体的范围与特点略如下:

(一)档案史料

档案史料既包括川陕苏区政权与红四方面军的档案史料也包括南京国民政府时期四川省各级机关以及当时围剿川陕苏区的国民党军队的档案史料。前者有存于四川省各级档案机关、革命纪念馆、军事博物馆的革命档案,后者有存于中国第二历史档案馆的南京国民政府档案以及四川省各级档案机关保存的南京国民政府档案。其特点与利用价值后文将详细讨论。

(二)书籍史料

包括新中国建国前中共方面以及国统区出版的与川陕苏区相关的一切书籍,也包含建国后出版的一系列有关川陕苏区的资料汇编与著作。就中共方面的资料来讲要者如:曾中生《与“剿赤军”作战要诀》,中共中央书记处《六大以来》,中央档案馆《中共中央文件选集》,川陕革命根据地历史研究会《川陕革命根据地历史文献选编》,中国工农红军第四方面军战史编委会《中国工农红军第四方面军战史资料选编·川陕时期》等;南京国民政府出于镇压革命的需要亦有不少著述,如:中国国民党中央组织部调查科《中国共产党之透视》。

这一部分的史料特点是比较系统,便于研究者查阅利用。其中汇编类史料能够按照事件或时间的逻辑顺序将不同时期的不同文件、报告、公告、电报、书信分门别类编纂成书,一般少有编者的主观意图参杂其中,但由于经过整理与选辑,仍需注意其内容是否与原始史料相符。论著类史料保留了当时人们对川陕苏区或正确,或扭曲,或基于不同政治立场、不同价值观念的认识。不论书中所写对象为何,作者有自己的主观立场与意图存于其中,利用这些史料需要与其他史料相互佐证,以免受作者主观意识之影响。

(三)报刊史料

包括苏维埃政权发行的革命报刊也涵盖当时苏区以外对川陕苏区有相关报道的报纸和刊物。前者重要的有《红色中华》《红旗周报》后者有《中国国民党指导下之政治统计》《中央周报》《四川月报》《大成会从录》《四川农业》等等。

川陕苏区相关的报刊除内部参考的刊物外,大部分带有政治宣传的功用,且阶级立场分明,史料真实性需要考证。例如国民党所办之报刊,剿共新闻多有吹嘘成分甚至弄虚作假,对土地革命极尽诋毁之词。目的在于维护其反动统治,麻痹人民思想,引用时需要结合其他史料考证或者做专门的报刊宣传研究。

(四)回忆录与口述史

包括一切在川陕苏区这一革命浪潮中的参与者、亲历者、旁观者关于川陕苏区的或正面、或侧面、或全面、或局部、或长时段、或某一片段的回忆与追述。如徐向前《历史的回顾》,张国焘《我的回忆》,以及四川省、市、县(区)建国后陆续征集出版的文史资料,其中有大量关于川陕苏区历史的口述与回忆。

(五)个人文集与传记

包括一切与川陕苏区相关人士的自传、文集与传记。例如:温贤美《川陕革命根据地英烈传》,乔诚、杨继云《刘湘》,中国工农红军第四方面军战史编辑委员会《中国工农红军第四方面军人物志》以及关于“张国焘”“杨森”“刘湘”“陈昌浩”等与川陕苏区有关的重要人物的传记。此类史料大部分属于加工过的文学作品,行文结构逻辑性很强,带有作者的主观意图与政治倾向。利用时必须回归其引用的原始材料,或结合其他史料来印证。

(六)地方史志

包括四川地区的民国时期以及建国后修纂的地方史志。如:(民国)庞麟炳《宣汉县志》,(民国)陈铭勋《渠县志》,(民国)刘子敬《万源县志》等。这些地方史志均依照一定的体例编纂成书,是了解苏区历史沿革,近代变迁的重要史料。一方面可以了解孕育革命土壤的地方有着怎样的地理人文与社会;另一方面其中对地方社会有较为准确的记载,对考证川陕苏区革命人物、革命事件、革命政权的时间,地点以及过程有较高的书证价值。

(七)律例史料

包括苏维埃政权颁布与施行的有关土地、婚姻、肃反等一系列问题的律法,也包括国民政府围剿川陕苏区时期颁布的相关律法条例,例如:南京国民政府于民国十八年十月公布的《国军暂行剿匪条例》,此外《中华民国法规大全》一书中收集了很多与国民政府剿共相关的法律法规,占领苏区以后的清乡镇压措施以及土地、婚姻等一系列善后事宜的法律法规。既有研究多将苏区法律作为研究重点,而国民政府为镇压红色革命而颁布了众多目的不同的律法,其实效功用以及对川陕苏区的影响如何?至今无人问津。这一时期的律法史料不仅可以作为法学史的研究中国近代法律转型的对象,同样其出台背景、目的与影响也是川陕苏区史研究的范畴。律法史料的特点突出表现为强烈的政治意图与讲求功用,追求意简言赅。运用时不能仅从律法条文出发,更要结合律法的实践效果,考察律法与川陕苏区社会的互动。

(八)苏区遗物及流传文化

指的是红四方面军在川陕苏区留下的,保存至今的标语、石刻、钱币以及各类与苏区相关之影像资料,也涵盖川陕革命根据地流传至今的革命歌曲、革命戏剧、革命谚语等。苏区存留下来的实物与痕迹,不仅直观反映了川陕苏区的宣传工作、货币制度等具体方面的史实,而且也是引证其他类型史料的最有力的证据。川陕苏区的文化遗产史料既是苏区文化艺术的承载者,也是苏区新风气、新风貌以及阶级斗争的侧面表现形式。

二、川陕苏区史之相关研究成果的史料引证情况

川陕苏区史的研究经过几十年的积累,据笔者粗略统计,研究川陕苏区史的期刊、报刊论文大概有411篇,硕博士论文有10篇左右,著作、资料汇编以及内部印发资料大概有82种。其研究内容或对川陕苏区做一通史性研究;或探讨川陕苏区重要战斗的前因后果;或单言某一革命或反动人物;或叙述川陕苏区重大事件的来龙去脉;或谈及川陕苏区社会经济的变迁;或论证川陕苏区各项制度政策的因革损益;或对川陕苏区文化艺术进行考察可谓取得了丰厚的研究成果。但就目前川陕苏区史史料的利用情况来看,大多数研究成果重点引用来自中共方面的史料,很少用到国民党方面的资料,极少采用民国地方档案来做实证研究。究其原因:一方面由于革命年代国共阶级对立鲜明,双方留下的史料中多有抵牾之处,特别是国民政府出于镇压革命的需要,或道听途说,或捕风捉影,其报刊或书籍虚假成分太多,难以采信。另一方面研究者在研究川陕苏区时重视主证史料而忽视旁证史料,川陕苏区的革命史料固然是我们研究中所重点利用的对象,但苏区在战争年代保存下来的史料毕竟有限。革命史料中语焉不详或遗失的地方,往往可以通过对国民党留下的史料进行整理与考订得出客观的结论。因此既要看到革命史料在研究川陕苏区史中的重要价值,也要重视国民政府相关史料的参考价值。由此可见,四川国民政府各级机关留下的档案史料是研究川陕苏区史中极有价值的一环,同时也是最为薄弱的一环。

三、四川地区的民国档案

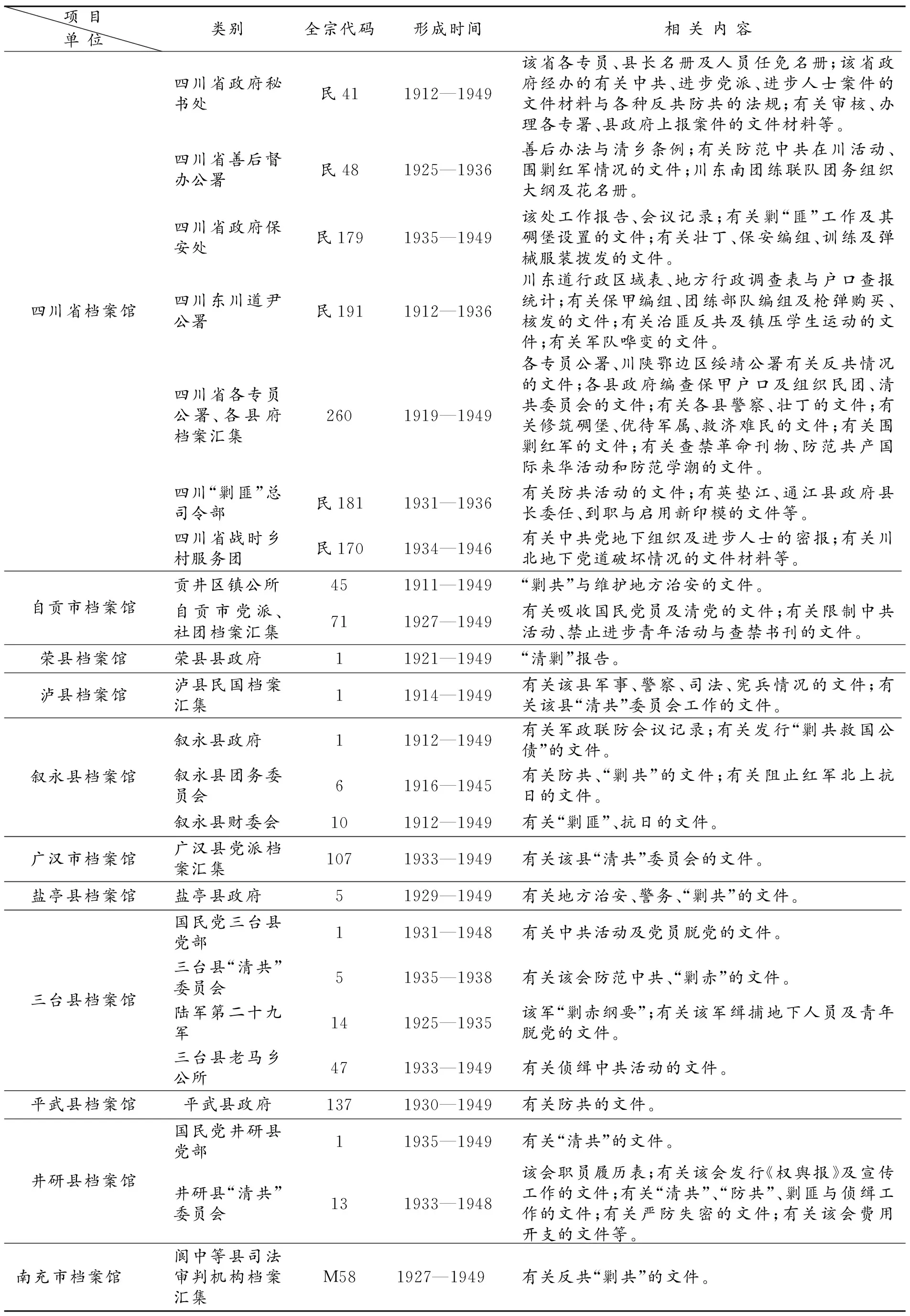

经笔者根据相关资料统计,四川地区所保存的与苏区有关的民国档案如下:

四川地区与苏区相关之档案保存情况表(1933—1935)

项目单位类别全宗代码形成时间相关内容蓬安县档案馆蓬安县军法处、司法处41935—1949有关通匪案的文件及控告材料;有关匪情的报表。南部县档案馆南部县警察局23号1925—1949有关该局民众自卫队组训的文件;有关该局清剿计划。南部县司法处26号1913—1943有关防共的文件。宜宾地区档案馆合江县机关、嘉阳煤矿泸县办事处141—4051912—1949乡镇自卫队指导员简册;四川清乡司令姓名表;有关“剿共”及逮捕地下党员的文件。高县档案馆高县警察局138—51918—1949有关清剿工作的文件。高县司法处138—61917—1949有关该处审讯、侦讯民事、刑事案件的记录及判决书;川滇黔边区清剿实施纲要。江安县档案馆国民党江安县党部(执行委员会)11931—1949二十四军《清共条例》。岳池县档案馆岳池县政府1—11927—1949有关“清共”反共、剿匪及其嘉奖的文件。岳池县警察局1—21934—1949有关该局联保连坐切结存根;有关剿匪、通缉逃犯的文件。邻水县档案馆邻水县司法处121911—1949有关该处办理缉捕共产党员、“清共”的文件;通缉各省要犯一览表;有关各县成立清共委员会的文件。邻水县立初级中学141925—1935有关查禁书刊与“反共清共”的文件。渠县档案馆渠县县政府11911—1949有关该县军法案件;有关反共防共的文件。宣汉县档案馆国民党宣汉县执行委员会31934—1949有关该会“清共”宣传的文件。宣汉县政府5—11915—1949有关“清共”防共、合围芭蕉场红军与清理苏维埃财产的文件;有关红军游击队攻占白马庙情况的文件。宣汉县政府军事科5—13至151923—1949有关军事人员任务与民团组织的文件;有关防共“剿共”的文件。资阳市档案馆资阳县第一区公署VI10/631933—1941有关修建碉堡与“剿匪”的文件。资阳县特种委员会、资阳县“铲共清共”委员会VI114/11922—1937有关特种委员会人员生活补助的文件和有关该会经费开支的文件;有关剿匪宣传及“清共”事宜的文件;有关防共防奸的文件。资阳市档案馆国民党资阳县执行委员会VI114/21923—1939有关该会查禁中共书刊及查禁集会的文件。资阳县保卫团VI13/101935有关该团查禁中共书刊、进步书刊的文件。资阳县区乡公所VI31/191935—1949各区乡公所剿匪计划。简阳市档案馆国民党简阳县党部11926—1949有关反共与查禁进步书刊的文件。简阳县政府101933—1949有关该县自卫队组织与金、中、简、乐四县联防会剿的文件。乐至县乐至县“清共”委员会III0041935—1949有关“清共”宣传的文件、标语;有关防“奸”工作的文件。乐至县政府III2011916—1949有关与金堂、简阳、中江、乐至四县联防的文件。仁寿县档案馆仁寿县警察局121922—1949四川省政府、剿总司令部有关社会治安的训令。阿坝藏族羌族自治州档案馆茂县民国档案汇集2号1931—1949有关剿匪、反共的文件。理番县民国档案汇集4号1922—1949有关该县剿匪、反共的文件。康定县档案馆康定县民国档案汇集(一)1151934—1937有关各县收容、处置“赤匪”的意见;康南“剿匪”战事及筹集军粮、选派民夫修碉堡的文件;被红军击毙民兵名单。炉霍县档案馆炉霍县民国档案汇集411914—1949有关红军长征的文件;有关“大盖之战”的文件。

项目单位类别全宗代码形成时间相关内容理塘县档案馆理塘县政府981917—1950有关反共的文件及士兵日记。乡城县档案馆定乡县政府731912—1947有关防范中共活动与解放政治犯的文件。稻城县档案馆稻城县民国档案汇集无1926—1952有关红军长征经过该县遗留的文物、碑文、照片、路线图。越西县档案馆越西县民国档案汇集198、01、02、031882—1951有关农民起义、红军经过越西与通缉“地下党员”的文件、名册。

本表格数据来源:全国民国档案通览[M].北京:中国档案出版社.2005.

从上表中我们可以看到四川地区的民国档案有三个特点:第一,档案的立档单位众多,有政府机关档案,党团机关档案,自治团体的档案,也有特殊组织的档案。能真实的反映出这些不同机关在围剿川陕苏区,维护国民政府统治中的作用以及不同机构之间的行政隶属关系。第二,档案保存的种类丰富,有与川陕苏区有关的令、训令、批、布告、呈文也有各类名单、计划、条例与会议记录。第三,档案内容涉及面广,对清洗中共地下组织、围剿红军、审判中共俘虏、镇压学生运动、查禁进步书刊以及反共宣传工作均有详实的记载,是川陕苏区艰苦卓绝的革命斗争之缩影。由此可见,四川地区民国档案是研究川陕苏区史极为宝贵的史料。只要以客观求实的态度,对之整理与考订并科学规范的采用,无疑将推动苏区研究的拓展与深入。下面我们以渠县为例,用民国档案对渠县苏维埃的相关问题进行考证,以具体展示其在考订川陕苏区具体史实中的价值。

四、以渠县档案为个案的史料价值分析

渠县档案馆藏有民国档案6000多卷,[6]有《四川剿匪区内地方行政官吏委任办法》;四川剿匪总部针对县长逃亡不履行职责的情况,出台的“沦陷”各县临时办法;有四川国民政府为解决赴临近苏区各县任职之县长“故迟其行”,借端观望的问题而颁布的《四川省县长到任程限暂行规则》;此外还有渠县“清共委员会”制定的《县清共委员会宣传工作纲领》等等史料,极具研究价值。档案材料作为一手史料往往能将以前未能解决的问题或者似已定论的问题做出更接近历史真相的考证。例如关于渠县苏维埃政权的一些基本问题,学界有几种不同的观点,限于篇幅不展开阐述,仅略其要点如下:其一:存在时间从1933年10月至1935年春,12月苏维埃政权迁至佛楼寺“下辖五区(或七区)、一镇二十三乡”。[7]其二:“渠县,控制区约为全县的三分之一,设渠北县”,[8]并统计渠县苏区人口大概为25.3万人。其三:渠县苏维埃存在时间自1933年10月至1934年1月7日。其控制区域仅渠县境内就成立了“7个区苏维埃(静边只有乡苏未建区苏),48个乡苏维埃”。[8]其四:综合既有研究及《渠县志》记载以及上述三种论述而提出当时渠县 “整个苏区面积约占整个渠县的三分之一”的观点。[10]然而依据民国渠县档案的记载以及相关史料有如下三点商榷之处:

第一,静边镇是否受渠县苏维埃控制?

尽管上述四种论断中都将其划入苏区的范围,查阅档案白兔镇团练在1933年请求县政府抚恤的呈文中有“共匪因邻封八庙,与营邑俱属匪穴,时来时去,长镇与‘静边’伙同接连攻击数十次…及十月初九日攻回场,收复失陷”之语,可知白兔与八庙确属苏区所占,而静边镇团练既参与争夺白兔镇的战斗,静边镇必定在其控制之下。此外根据渠县保卫团呈请县府将匪陷各镇经费拨其应急的“匪陷各镇统计表”中并没有静边镇,至此我们可以确信静边镇一直在国民党控制之下,而为什么众多资料会有静边镇为苏区所辖的记载呢?可能由于与静边镇毗邻之白兔镇处于苏区势力范围内,而白兔镇“初由静边场拨两保设立”两地关系匪浅,难免有以讹传讹之误。[11]96

第二,渠县苏区的人口数据是否可靠?

元江在《关于川陕革命根据地的几点考订》一文中依据《四川统计提要》中的渠县人口数并按渠县苏区面积比例,估计出渠县苏区势力范围内的人口为25.3万人。依据史料进行合乎逻辑的推断是再正常不过的事,但数据可靠与否,似另有推敲之处:

一则该数据为1933年统计,而渠县编联保甲至少在1935年初“尚未竣事,确数尚待将来探悉”,而在未编联保甲前,由于“政府派款,率多以户口为准”,导致隐匿户口现象严重,因此1933年的统计数据可信度不高。

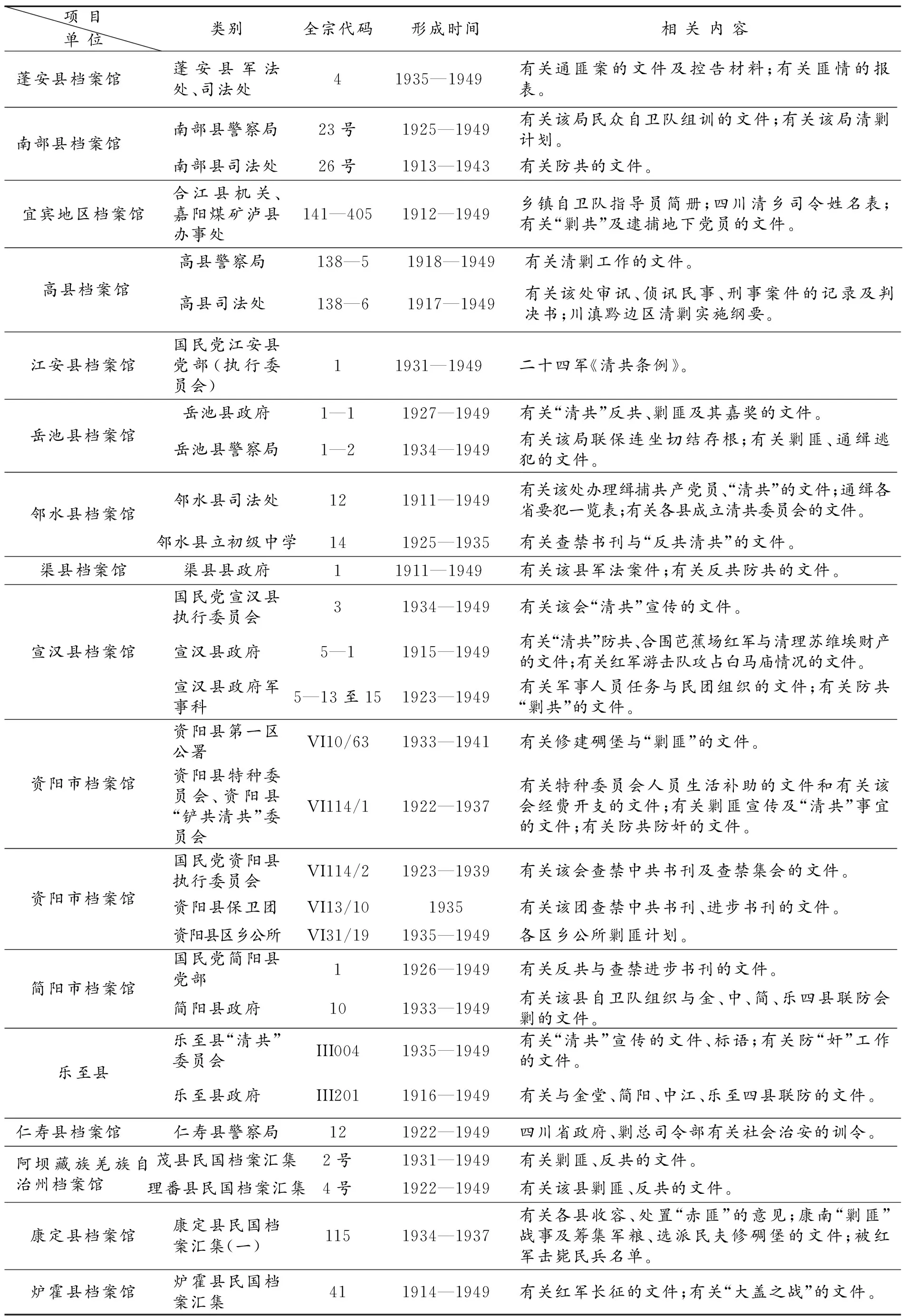

二则即使四川省政府统计处1945年出版该书时对1933年之人口数据做过修正,元氏按苏区面积来推测苏区人口的方式也显然忽视了人口密度的问题。实际上受地理等因素影响,渠县各区域之间的人口并非呈现出均匀的态势,从1935年渠县户口编竣的数据来看(区的划分为渠县“改区设署”以后之情形):第一区下辖9个镇乡,其总人口为143901;第二区下辖10个镇乡,其总人口为152201;第三区下辖12个镇乡,其总人口为242843;第四区下辖14个镇乡,其总人口为189520。为清楚的比较,我们将相关数据列入下表:

渠县人口区域对照表

说明:1.本表格之数据来自:A.区名、下辖镇乡及人口:《社会一瞥:渠县户口编竣》,四川月报,1935年,第7卷第6期,第191-192页。B. 地形:《四川省第十行政督察专员公署渠县分划区署表(19)》,四川第十区政务年刊,1936年6月,第194页。C.苏区镇乡,渠县档案932-35。

表中所列之人口数字与《四川省第十行政督察专员公署渠县分划区署表(19)》中的人口数字有些微的差异,但并不影响。从表中我们能清楚的看到各区所辖镇乡数量的众寡并不决定当地人口的多少,而且仅第三区就有24.2万人之多,考虑到战争期间人口死亡率的上升,渠县苏区实际人口理应超过元氏所估计的人数。因此以1933年之数据统计渠县苏区人口是不可靠的。

第三,渠县“游击区”的划分是否准确?

这个问题源于两个重要的观点:第一,浦孝荣在其书中提及三汇镇为“游击区”,[7]第二,郑云方更详细的提出渠县有9个游击区的观点。那究竟何为“游击区”呢?时人对“游击区”有如下几种定义:其一,毛泽东认为:“游击战争在开始时期还不能完全占领该地,只能经常去游击,游击队到时属于游击队,游击队走了又属于伪政权,这样的地区就还不是游击战争的根据地,而是所谓的游击区”。[12]其二,黄绍竑提到:“凡是有敌人占领点线的区域,不许称为沦陷区,而称为游击区。游击区的范围,是包含已被占领的点线与未被占领的面”。[13]其三,游击区属于战略单位。不管从中共还是国民党方面对“游击区”的定义来看,蒲氏的说法都是正确的。其因在于渠县苏维埃存在时期,苏区与国民政府各占三汇镇一部分完全符合上述“游击区”的定义。

而郑氏提到的9个“游击区”似乎需要进一步讨论,首先,我们将渠县档案所见之“沦陷”镇乡名单开列如下:“贵福”、“三汇”、“涌兴”、“李馥”、“岩峰”、“土溪”、“文重”、“丰乐”、“三板”、“八庙”、“大兴”、“水口”、“龙会”、“小杨家”、“义和”、“白兔”。与上文注释中开列的9个“游击区”相比,除李馥镇外,均未有“沦陷”之记载。李馥镇虽仅被红军占领两天,但其后处于国共双方激烈的争夺之中“几乎无日不战”,确属“游击区”无疑。余下8个镇乡虽未见有被红军攻占之记载。却被郑氏列为渠县苏维埃“游击区”的原因可能有三个:一则从地理位置来讲,这些镇乡大多与渠县苏区控制的场镇毗邻,有因之被认定为“游击区”的可能性。二则由于时局动荡,土匪经常趁地方团练围剿红军之际,洗劫镇乡。其在档案中往往记载为“匪”而国民政府又往往蔑称红军为“匪”,可能由此造成混淆。例如:龙凤镇在档案记载中,虽有当地匪首侵入龙凤镇,掠粮劫物的记录。但龙凤镇团练常与红军作战“未大生效力,亦能保护地方”,说明红军并未控制该地一隅,仅土匪出没频繁,算不得“游击区”。 三则红军曾一度进入其镇乡属地,但并未攻占。万寿镇即属此类,其团练主要在其镇属牛角山一带“会同堵剿”红军,随后“先后十余日”参与围攻三汇镇红军的战斗,并“接连数十战”,团饷也是由本镇供给。[14]既未有游击队活动,也无红军占领之属地,此类镇乡便也说不上属于“游击区”了。由此可见渠县苏区的“游击区”的数量并没有郑氏所言的那么多。

参考文献:

[1] 张宪文.中国现代史史料学[M].济南:山东人民出版社,1985.

[2] 陈明显.中国现代史料学概论[M].北京:北京大学出版社,1993.

[3] 张注洪.中国现代革命史史料学[M].北京:中共党史资料出版社,1987.

[4] 何东.中国现代史料学[M].北京:求实出版社,1987.

[5] 王桧林.中国现代史史料学[M].北京:高等教育出版社,1988.

[6] 苟德仪,李健,蔡东洲.川陕革命根据地研究的回顾与展望[J].西华师范大学学报:哲学社会科学版,2012(6):22.

[7] 蒲孝荣.四川政区沿革与治地今释[M].成都:四川人民出版社,1986:63.

[8] 元江.关于川陕革命根据地的几点考订[J].近代史研究,1987(3):311-315.

[9] 编纂委员会.渠县志[M].成都:四川科学技术出版社,1991.

[10]李健.川陕革命根据地历史文献资料集成[G].成都:四川大学出版社,2012:14.

[11]陈明勋,等.渠县志·卷1·地理志九[Z].成都:成文出版社有限公司,民国21年(1932)铅印本影印,1976:96.

[12]毛泽东选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1991:390.

[13]黄绍竑.五十回忆[M].长沙:岳麓书社,1999:529.

[14]张慧.由国共文献资料谈万源保卫战胜利的意义[J].四川文理学院学报,2015(1):33-37.

[责任编辑范藻]

收稿日期:2016-03-15

基金项目:四川省哲学社会科学重点研究基地四川革命老区发展研究中心资助项目(SLQ2015C—11)

作者简介:常国栋(1991—),男,河南洛阳人。硕士研究生,主要从事中国近现代史研究。

中图分类号:K291

文献标志码:A

文章编号:1674-5248(2016)04-0013-07

The Value for the Study of Soviet History of the Local Archives in the Republic of China: A Case of Sichuan-Shaanxi Soviet

CHANG Guodong, FAN Pengpeng

(History and Culture School of China West Normal University, Nanchong Sichuan 637009, China)

Abstract:A large number of achives about Nanjing National Government in Sichuan, some of which recorded the establishment of the Soviet Area. These archives undoubtedly do helps to the study of the Soviet Area more objectively and enrich the research fields.

Key words:Local archives in the Republic of China; the history of the Chinese Communist Party; the history of Sichuan-Shaanci Soviet Areas.

——《中共党史经济解释研究》评介