健脾益气汤治疗功能性消化不良41例

盛涵恩

(郑州市市直机关医院中医科,河南 郑州 450007)

健脾益气汤治疗功能性消化不良41例

盛涵恩

(郑州市市直机关医院中医科,河南 郑州 450007)

目的:观察健脾益气汤治疗功能性消化不良的临床疗效。方法:将82例功能性消化不良患者采用随机数字表法随机分为治疗组和对照组各41例。治疗组给予健脾益气汤(党参、香附、茯苓、大枣、炙甘草、黄芪、半夏、厚朴、枳壳、苏梗、桂枝),每日1剂,水煎服;对照组给予多潘立酮片,每次10 mg,每日3次,餐前15 min口服。两组均治疗4周后判定疗效。结果:治疗组痊愈16例,显效15例,有效9例,无效1例,有效率为97.56%;对照组痊愈11例,显效11例,有效9例,无效10例,有效率为75.61%。两组对比,差别有统计学意义(P<0.05)。结论:健脾益气汤治疗功能性消化不良疗效较好,无不良反应,安全可靠。

功能性消化不良/中医药疗法;健脾益气汤/治疗应用;临床疗效

功能性消化不良包括反复或持续上腹部疼痛、腹胀、嗳气、恶心、早饱、反酸及呕吐等消化道症状[1],属中医学“胃痛”“反胃”“痞满”“吐酸”等范畴[2]。据报道[3]:该病发病率近年来有明显上升趋势,严重影响患者身体健康,困扰患者日常生活及工作。2013年7月—2015年6月,笔者采用健脾益气汤治疗功能性消化不良41例,总结报道如下。

1 临床资料

选择本院收治的功能性消化不良患者82例,采用随机数字表法随机分为治疗组和对照组。治疗组41例,男23例,女18例;年龄20~68岁;病程7~45 d。对照组41例,男22例,女19例;年龄19~69岁;病程6~41 d。所有病例均符合《功能性胃肠病罗马Ⅲ诊断标准》[4]中功能性消化不良的诊断标准。两组一般资料对比,差别无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

治疗组给予健脾益气汤,药物组成:党参30 g,香附、茯苓、大枣、炙甘草各10 g,黄芪60 g,半夏、厚朴、枳壳、苏梗、桂枝各15 g。每日1剂,先用凉水浸泡0.5 h,然后水煎药汁200 mL,分早、晚2次饭后温服。对照组给予多潘立酮片(每片10 mg,由江西汇仁药业有限公司生产,批号201305),每次10 mg,每日3次,餐前15 min口服。两组均治疗4周后判定疗效。

3 疗效判定标准

按照参考文献[5]相关标准。痊愈:腹痛、食欲不振等症状消失,消化功能恢复。显效:腹痛、食欲不振等症状基本消失,消化功能恢复>60%。有效:腹痛、食欲不振等症状改善,消化功能恢复>30%~≤60%。无效:症状无改善,甚至加重。

4 统计学方法

5 结 果

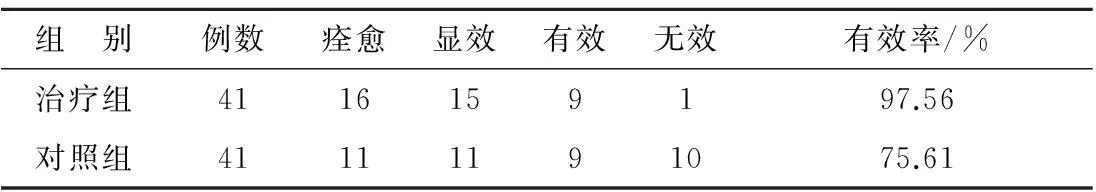

5.1两组疗效对比

见表1。两组对比,经Ridit分析,u=2.23,P<0.05,差别有统计学意义。

表1 两组疗效对比

5.2两组不良反应对比

治疗组未见任何不良反应;对照组有5例出现轻微头痛、头晕不适。

6 讨 论

功能性消化不良虽无器质性病变,但给患者带来极大困扰[6]。现代医学认为:该病发病机制与消化道运动异常、胃酸分泌改变、内脏感觉障碍,及心理因素等密切相关,治疗应选择促胃肠动力、保护胃黏膜的药物和抑酸类药物,对伴有心理异常者同时运用抗抑郁、焦虑的药物,以缓解临床症状,提高生活质量。中医学认为:该病主要病机为饮食不调,日久伤及脾胃,导致胃部气机失调、运化失常;饮食过于肥厚或进食生冷之物,加之情志内伤,导致肝脏对脾胃气机调节作用失调,肝疏泄功能紊乱,最终引发胃部痞满;痰困于肺部,导致脾失健运,清阳不升,出现痞满。有研究[7]表明:功能性消化不良主要病变部位涉及肝、脾,故治疗应主要针对脾虚气滞。健脾益气汤方中大剂量黄芪益气补中;茯苓、半夏、大枣健脾益胃,温中降逆;桂枝有缓解疼痛、温运脾阳、化湿利水之功效;枳壳理气宽中,行滞消胀;苏梗、厚朴、香附宽胸利隔,补充而不滞;炙甘草可缓解疼痛,调和诸药。全方配伍得当,共奏健脾益气、缓解疼痛之效。

[1]张声生,汪红兵,李乾构.消化不良中医诊疗共识意见[J].中国中西医结合杂志,2010,30(5):533-537.

[2]倪猛,郑喜胜.多潘立酮联合复方消化酶治疗老年人功能性消化不良的疗效[J].中国老年学杂志,2013,33(2):416-417.

[3]刘敏,陈建永,李晓玲.功能性消化不良的中西医研究进展[J].浙江中西医结合杂志,2011,21(10):321-324.

[4]罗马委员会.功能性胃肠病罗马Ⅲ诊断标准[J].胃肠病学,2006,11(12):761-765.

[5]李哲,陶琳,肖呖,等.关于水负荷试验对功能性消化不良评价的调查[J].首都医科大学学报,2013,34(4):592-595.

[6]吴万军.健脾益气汤治疗102例功能性消化不良的临床研究[J].中国伤残医学,2015,8(1):9-10.

[7]颜艳阳.健脾益气汤治疗功能性消化不良随机平行对照研究[J].实用中医内科杂志,2015,29(4):34-35.

(编辑颜冬)

2016-03-04;修回日期:2016-04-23

1001-6910(2016)07-0019-02

R57

B

10.3969/j.issn.1001-6910.2016.07.09

·临床研究·