区域金融资源、金融创新及其空间挤出效应关系分析

■ 公双雷董冠琦(、广州科技贸易职业学院 广州 544 、四川大学经济学院 成都 60065)

区域金融资源、金融创新及其空间挤出效应关系分析

■ 公双雷1董冠琦2(1、广州科技贸易职业学院 广州 511442 2、四川大学经济学院 成都 610065)

内容摘要:区域间金融资源竞争而导致的金融创新与金融竞争间的催生关系,使得区域政府间的金融资源竞争对区域金融创新产生空间挤出效应;区域间的金融业地理集聚可能对金融创新同时产生正面与负面效应,即两者间存在非线性关系;通过对区域金融资源竞争关系的深层次分析发现,只要维持不同种群间的密集度的缺口即本文所谓的金融资源密集度缺口,则彼此不同的金融组织可以同时并存于某一金融中心辖区,且彼此间保持寄生关系,而非最初所假定的竞争或互惠关系。未来应结合区域经济、金融发展的实际状况,科学控制金融开放的范围与进程;在积极发展城市金融的同时努力拓展农村金融市场,并将其作为区域金融创新的重要突破点;在考虑与国际接轨的同时,区域金融市场内部应首先实现必要程度的开发,实现区域内金融资源要素的有效流动;通过有效刺激区域金融创新实现区域间金融合作的深化。

关键词:区域金融创新 外部空间 金融竞争 效应

我国经济发展过程中表现出显著的多层次、多梯度区域特征,而自2005年天津滨海新区国家综合改革试验区成立到2012年深圳金融创新措施持续推出,金融领域政策的相继出台,这一特征在金融创新过程中也正在逐渐显现,即在宏观经济政策引导下,我国的金融创新已经开始表现出较为明显的区域性特征(蒋岳祥等,2013)。但金融资源的数量也是有限的,必然导致各区域间为争夺有限的金融资源而采取一系列有效措施,彼此间的竞争不可避免。本文基于竞争-集聚视角,进一步探析区域金融创新的空间外部效应及其区域特征表现,即将区域金融竞争视为其金融创新行为的动机扩展,在此基础上进一步探讨金融地理集聚所实现的究竟是竞争、合作还是创新,以期为区域经济、金融发展提供更具实践性的政策建议。

区域金融创新空间外部效应的基本表现

“空间外部效应”的基本定义所强调的是因区域社会经济总量变化而在空间范围内对其他地区可能产生的相关影响(李林等,2011)。之所以强调来自空间范围的影响正是在于凸显区域经济变化不仅受到本区域内相关因素的影响,还会受到其他地区经济变量的影响(中国经济密度分布与政策研究课题组、沈体雁,2011)。从我国经济改革历程来看,分税制改革直接导致了地方政府因区域GDP而展开的竞争,这也就意味着在有限金融资源环境背景下各区域为最大限度的获取资源,必然会通过增加投资的方式首先实现自我的经济发展(在此不考虑政治寻租),这必然有效刺激各区域在“金融竞赛”中敦促金融组织不断进行自我的业务创新,进而实现对整体局面的改善(周立等,2002)。从区域间关系来看,一旦临近区域或相关区域金融创新水平出现较大幅度的提升,则意味着有限资源中其利用所占比例会相应提高,那么很可能导致本区域所占比例下降。不可否认的是这种区域间的金融竞争在有限的时间内既可实现金融机构数量的迅速扩张和创新效率的急剧提升,但也必然会因为资本市场内竞争的加剧而刺激本区域与其他区域间相关领域的进一步竞争。

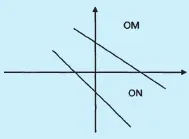

图1 A、B种群相互竞争关系图

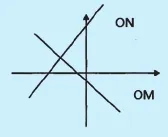

图2 A、B种群互惠共存关系图

图3 A、B种群寄生关系图

在金融资源的竞争过程中,资源利用率高的区域将会吸引更多金融机构参与其中,即形成微观层面的金融行为主体向强优势和高辐射能力区域聚集的行为,表现出显著的金融主体地区间流动(曾睿等,2014)。对于金融主体而言,无论是业务的创新、思想的创新还是管理的创新均需要投入必要的人力资本和一定基础的知识资本积累,这是创新实现的必要思想基础。而通过金融业的自我聚集正好可以整合优秀的人力资源和已经实现的知识资本直接进入研发阶段,较为迅速和高效的解决了金融创新领域的瓶颈,即这种金融主体的地理聚集将进一步对区域金融发展和金融创新产生推动效应,形成金融地理聚集刺激竞争加剧,而这种竞争又将激发新一轮的金融创新的循环路径。当区域金融聚集达到一定程度时即会同时形成相当规模的专业化人才队伍和专业化的中间品投入,凭借创新过程中的知识外溢也会形成可观的收益回报,且为潜在成长者提供了可参考的收益创造模式。但必须同时意识到当某一项金融创新实现了较大的利润回报时,竞争者便会通过模仿而使创新产品的市场优势逐渐降低,直至利润空间为零,这也就是说金融地理聚集也会因为模仿者数量的增加而逐渐散失原本占据的创新优势,即也存在因竞争加剧而产生的负面效应。因此,针对区域间金融资源聚集而导致的金融创新与金融竞争间的关系,不难发现,在微观层面上区域间的金融业地理集聚可能对金融创新同时产生正面与负面效应,即两者间存在有非线性关系。

区域金融资源竞争关系的深层次分析

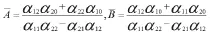

借鉴Anton de Bary所提出的种内竞争理论,现假定A、B分布为不同区域内金融资源的密度,直接反映有限资源的空间分布状况,则可将这些竞争形态通过数学模型表现于金融竞争中为:

其中,α10与α20表示在无资源数量约束条件下的金融资源密度上升率,α11与α22表示存在非线性约束条件下的金融资源密度上升率,α12则表示区域A内金融资源密度上升时对区域B的影响,α21则表示区域B内金融资源密度上升时对区域A的影响。这样种群间不同的竞争关系则可通过αij(i=0,1,2;j=0,1,2)加以体现。现将A、B均视为不同的种群,两者共同组成一个系统,假定α11与α22在一般情况下均小于零,即种群存在密度制约,而α11与α22等于零时则说明种群不存在密度制约,结合金融环境的实际特征,舍去密度制约不存在的假设;则当α10>0时意味着A种群存活所需的资源供给可以摆脱区域的限制,即可以通过外接交换实现资源供给,当α10<0时则刚好相反,意味着A种群存活所需的资源供给只能来自于区域内,即A的生存建立在消耗B种群的基础上,则:

结合图1可知,当种群表现为相互竞争时,α12<0,α21<0,此时当.>0时,

结合图2可知,当种群表现为互惠共存,α12>0,α21>0,此时当>0时,,即B处于OM线以上的区域;反之当<0时,,即B处于OM线以下的区域。当>0时,,即B处于ON线以上的区域;当<0时,,即B处于ON线以下的区域。

结合图3可知,当种群表现为寄生关系时,α12<0,α21>0,此时当>0时,,即B处于OM线以下的区域;反之当<0时,,即B处于OM线以上的区域。当>0时,,即B处于ON线以下的区域;当<0时,,即B处于ON线以上的区域。

推进区域金融创新良性发展的对策

伴随着经济转型的逐步推进,来自于资本市场的资金保障和发展刺激效用将日益显著,这就要求资本市场自身首先必须是良性运转和持续发展的,来自于金融市场的改革与创新就必然成为推动资本市场持续发展的动力源(何德旭等,2008)。在第十八届中央委员会第三次全体会议中已经明确指出,经济体制改革不是某一个领域或行业的变革,其重心在于改革步伐的全面、深入推进。未来区域金融创新良性发展应主要从以下方面着手:

第一,结合区域经济、金融发展的实际状况,科学控制金融开放的范围与进程,尤其是需要综合国内外整体经济环境,在区域金融开发速度上适时调整改善,避免出现不同地区、不同经济环境背景下的“统一发展”。虽然自2001年我国正式加入世界贸易组织并签署《金融服务贸易协议》发展至今,基本实现了我国金融服务的全面发展,也逐步降低了外资金融机构的准入门槛即将实现全面开放状态,但这并不代表着我国金融市场和全部金融机构发展趋于完善(陆远权等,2012)。

第二,在积极发展城市金融的同时努力拓展农村金融市场,并将其作为区域金融创新的重要突破点。传统金融市场发展过程中总是将目光聚集于城市,事实上伴随国家整体经济水平的提升,农村金融市场也已经有了长足发展,例如,香港上海汇丰银行作为我国第一个获批进入农村金融市场的外资金融机构,于2007年8月9日在湖北省随州市筹建了首家村镇银行(宋增基等,2009)。可见,农村金融市场可作为区域金融新的业务拓展与金融创新点。

第三,在考虑与国际接轨的同时,区域金融市场内部应首先实现必要程度的开发,实现区域内金融资源要素的有效流动。从金融市场自身的运行来看其资源配置遵从高利润回报取向,具有天然开放性,但各区域为实现自我优先发展往往会人为设置较强的区域资源壁垒,这就在一定程度上阻碍了金融资源的有效流动和高效配置。未来应实现区域间的金融市场开放和金融资源的区域间流动,但在此过程中必须注意开放的顺序和相关的利益调整。

参考文献:

1.蒋岳祥,蒋瑞波.区域金融创新:效率评价、环境影响与区域差异分析[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2013(4)

2.李林,丁艺,刘志华.金融集聚对区域经济增长溢出作用的空间计量分析[J].金融研究,2011(5)

3.中国经济密度分布与政策研究课题组,沈体雁.中国经济密度格局已成型[J].调研世界,2011(1)

4.周立,王子明.中国各地区金融发展与经济增长实证分析:1978-2000[J].金融研究,2002(10)

5.曾睿,李泽伊,陈晓文.资源约束对青岛市经济增长的影响[J].山东科技大学学报(社会科学版),2014(6)

6.Allen F.,Trends in Financial Innovation and their Welfare Impact: An Overview[J]. European Financial Management,2012,18(4)

7.何德旭,王卉彤.金融创新效应的理论评述[J].财经问题研究,2008(12)

8.陆远权,张德刚.我国区域金融效率测度及效率差异研究[J].经济地理,2012(1)

9.宋增基,张宗益,袁茂.中国银行业DEA效率实证分析[J].系统工程理论与实践,2009(12)

基金项目:▲广州市属高校科研计划项目(2012B147)

中图分类号:◆F832

文献标识码:A