论合作治理的路径建构

◎柳亦博 (中国人民大学公共管理学院,北京100872)

论合作治理的路径建构

◎柳亦博 (中国人民大学公共管理学院,北京100872)

在后工业社会多元主体共生共在的情况下,社会治理呼唤一种服务于合作的新路径。通过对传统的社会治理路径——权力、法律和管理的解构,可以厘清它们各自存在的局限性,从而为合作治理路径的建构指明方向:在中观的具体操作层面,应通过形塑一种蜂巢状的网络去终结权力集中引发的“肮脏的手”问题,用灵活弹性的自组织治理决策机制去跨越法律刚性带来的治理时滞问题,用“我在性”思维去弥合官僚管控导致的行政傲慢问题。对于宏观建构层面而言,合作治理的路径并不是简单地对传统路径进行折中或杂糅,而应是以“他在性”思维和具象化的行政道德为载体、以开放性为特征、秉持行动主义的新形态社会治理供给模式。治理在“他在性”维度上的补全,将与“刚性”“弹性”“我在性”一同构成合作治理的多元化路径。

后工业社会;共生共在;我在性;合作治理;他在性;行动主义;行政道德

社会治理路径即行动者对治理目标的实现方式。回望人类社会治理的发展过程,可以甄别出具有继起关系的三种模式:身份治理、契约治理和参与治理,分别对应了三种正典化的治理路径:权力路径、法律路径和管理路径。身份治理是在农业社会依附于等级制度和王权血统之上的统治模式,契约治理是在工业社会将工具理性、权利公约与标准化结合起来实现超大规模社会协作的管制模式,参与治理则更近似一个以打破科层组织封闭性、促进公共性扩散为目标的过渡模式。随着20世纪90年代后工业化浪潮席卷全球,大量的奇特问题[1]纷至沓来,在外部环境的倒逼下,各治理主体意识到必须通过合作的形式应对复杂现实。然而,行政学界对于合作治理的路径选择问题却众说纷纭,有的学者将其归纳为多种模式的公共服务外包[2],有的学者则认为合作治理可以经由“国家主义”“国家—市场二元主义”“国家—市场—公民社会协同”等三种路径达致[3]。事实上,无论是合同外包、参与协商还是分权制衡,均是对于权力、法律和管理等三条治理路径主次关系的反复踟蹰,并未在建构新路径上迈出关键的一步。我们需要重新认识传统治理路径各自存在的局限性,从而为摆脱路径依赖、建构新型合作治理路径创造一种可能。

一、传统治理路径的局限性

文艺复兴、工业革命为人类近现代文明奠定了思想和技术的基石,在进一步解放人性和生产力的同时,也孕育了一个更复杂的社会。为了将社会的运行框定在一个稳定可控的范围之内,政府通过收紧权力、建立等级森严的组织、颁布各种法令制度等方式创制“秩序”。因此,现代社会的多数治理行动,都是经由权力路径、法律路径和管理路径展开的。然而,当人类社会开启了后工业化进程之后,传统治理路径的局限性被不断涌现的奇特问题极速放大,引发治理瘫痪。不可否认,治理系统是处在嬗递演进之中的,“我们能够从历史中继承的远比我们应当创造的更少”[4],对传统路径的过度依赖只能使我们在不可治理困境中愈陷愈深。合作治理的建构不能仅仅局限于传统路径的组合或取舍,而是需要探寻适应合作诉求的新路径。对于传统治理路径源起、发展及其局限性的解读,见表1。

(一)权力路径与“肮脏的手”

在社会治理领域中,权力路径与政治活动紧密关联,是一种“等级统治和压迫的力量”[5]。权力关系是一种工具性的、非传递性的、不平衡的相互关系[6]52。因此,权力路径具有控制力强、执行统一、反馈迅速等优势,但必须运行在一个相对固定的组织结构中。历经数千年,权力路径并没有在战争或灾变中消亡,反而以行政命令的形式长期保存了下来。马基雅维利已经就政治活动中权力运用的黑暗面——即“肮脏之手”[7]问题向我们做出了清晰的表述:在公共事务中,当一个人不得不为了惠及其他人的大善而作小恶时,就会面临这样的道德两难。为此,人们创造出“国家理由”这样一个术语,用以描述当国家从事“小恶”时所持有的可靠理由。在人类历史上,不是所有集权体制都必然孕育出专制暴君,但权力路径却总是通向“肮脏的手”,进而又会微妙地诱导普通官僚行大恶之事。选择了肮脏之手就意味着运用权力势差导致的不平等去控制和压迫,有意识、有计划地向别人施加伤害与苦难,但其初衷往往是“良好”的——为了政治实体更大的善[8]。无疑,这种带有功利主义色彩的治理逻辑在公共领域饱受争议,很多自由主义者并不否认自愿的利益让渡甚至牺牲属于亲社会行为,但强迫式的让渡和牺牲就是披着民主外衣的“多数人暴政”,是国家对个人自由的侵犯。对此,哈耶克敏锐地指出,政府的治权范围应限制在“那些私域可能受到侵犯的地方”,否则就无法避免极权主义的产生,那些试图运用权力从整体上管控社会和经济运行的做法是一条“通往奴役之路”,是理性而又致命的自负[9]。即使权力的集中最终没有拖曳着共同体倒向极权主义或法西斯主义,也不会对社会公正有所助益[10]——只需要回顾一下法兰西第三、第四共和国权力高度集中的低效治理使国家陷入的混乱状态,就可一窥其危害。人们始终对权力集中的“利维坦”抱持着恐惧,迫使治理系统不得不在诸多方面限制权力路径。但是,尽管人们认识到“肮脏的手”问题客观存在,却对此无能为力。因为在已知的能够维持稳定秩序的大型人类组织中,治理的运行都离不开权力,一个绝对均权平等的社会只是乌托邦。虽然权力路径存在如此明显的缺陷,其运行机理是如此古老而又放旷,但这并不意味着在合作治理中没有权力路径生存的空间,只不过,合作治理中的权力是服务于合作的。

表1 传统的三种治理路径的生成原因及其局限性

(二)法律路径与“治理时滞”

法律路径是凝聚共同体的关于正义的一组抽象规则。在前现代社会,立法权威据信如神权或自然的超凡,而在现代政府出现之后,法律作为限制权力的路径得到充分发育,“无论是个人主义还是集体主义,都会导向对依靠法律的社会治理功能的强调”[11]。虽然早在汉谟拉比时期就出现了“律法条文”,但真正建立起覆盖全国、持续运作的法律机构并通过法律路径开展治理,则始于工业社会。“由于在近代社会的起点上经历了启蒙运动,并在启蒙思想的基础上建构起了法制”[12]183。所以治理现代化总是与法律路径紧密相连。社会契约论者均是法律路径的忠实拥趸,他们认为应约定由政府通过法律路径对社会进行外在性的设置,从而预防或矫正某些“不当行为”,强制性地使个人参与到共同体的行动当中。在工业社会,一套相对稳定的法治系统完全能够应对社会环境的治理诉求,但是在高度复杂的后工业社会,仅依赖法律路径就可实现善治的空间十分有限。事实上,“并不是在人类社会的每一个历史阶段中都能发现法律及其规则的同等重要性”[13]。法治的有效性是以社会环境的低复杂性为前提的,依靠法律的强制力开展治理并不是现代社会的唯一选择。法律路径的局限性在当前的后工业进程中暴露无遗,其刚性使得法治难以灵活地去应对不断涌现的公共问题,制定或修改法律需要经历漫长的讨论和反复的协商,在民主政治中的基础性法律更是难以撼动,而打破刚性则意味着自由裁量权崛起和人治的肆虐。与权力路径立竿见影的治理效果不同,法律程序严格繁复,法治系统性必须“透过价值确立原则,经由原则规划制度,进而建构具体规范,再透过适用于解释来调整社会生活,以确保其内在的自洽性”[14]。这是一个冗长的过程,法律所针对的问题往往在此期间出现了新的变化,使法律之矢没有了靶标。西方学者提出的解决思路是强调法律路径必须“被政治灵魂所赋权”,从而使法治具备一定的弹性和灵活性,不至于变成一种笨拙而又冷酷的技术[15]6。然而从本质上看,这其实是要求权力路径部分覆盖于法律路径之上,现实中时常表现为政治权力干扰法律、指派或买通立法者、伪选和迫选等导致法治本身不合法的行为,即便打着分权制衡的旗号,也难以遮盖游说集团只为出价更高的“富人”服务这一事实,无助于改变法律路径的滞后性顽疾。近代以来,法制作为规范竞争的必要设置,其隐含的自上而下的强制运行逻辑已然成为阻碍合作生成的枷锁,我们并不否认法律对于治理秩序的重要性,但是“法制以及法治的逻辑则决定了法制体系无法成为每一个行为体都坚守合作的保障”[12]88。所以能否在摆脱法治对合作的钳制的同时,不伤及法制对社会的稳定功能,是决定着合作路径能否成功突破法律路径局限性的关键。

(三)管理路径与“行政傲慢”

社会治理的管理路径出现在工业社会中后期,形成了“社会管理”及一系列管控逻辑。管理路径“最紧密地关联于行政部门”[16],它的产生源于对稀缺资源配置效率的追求,主张更多地将民营部门的运作方式引介到治理领域,并在强调精细化分工—协作的流水作业中得到强化。管理路径事实上是对社会结构的调节和安排,为了达致高效,往往与权力相结合从而形塑出一种依附于中心权威的垄断结构。如若不然,则通过引入市场机制形成竞争以保证行动的效率。但是,管理路径在强调工具理性的工业社会所得到的急速扩张,似乎已经超出最初的预想,并在后工业化进程中呈现出一种“过度延伸”的趋势,表现为政府在任何领域都有进行规制的冲动。虽然与权力和法律路径相较而言,管理是一种更加温和内敛、更具弹性的治理路径,并且它融合了权力和法律的部分优势,但社会的发展不是一个单一、匀质的过程,而是一个量变积累与质变突发的循环,这导致公共问题的演化规律在时空上不均匀①即假设在同样条件下,同一事件再次发生,其最终演化结果也未必相同,甚至可能出现截然相反的结果。。复杂性和随机性会使一系列控制导向的管理手段陆续失效,进而动摇政府的治理合法性基础。因而,为了尽可能减少复杂性给治理系统带来的侵扰,治理主体开始通过精密的制度设计去规避风险、稳定预期,以求达致高效治理——这种效率正是依靠优胜劣汰的管理手段来保证的。那些在长期竞争中胜出的“精英”,为了巩固自身竞争优势、垄断治理权力,必然倾向于建构一种封闭的小团体,尽可能地切断流动通道。封闭性令精英集团“闭目塞听”,进而在竞争逻辑和控制思维的引导下,将官僚政治的管理手段始终嵌套在“命令—服从”框架之中。这种自上而下的行政命令式管理,伴随着治理主体对客体的“主观分类”和“偏见”,即便这种分类再粗糙笼统,其中管理者与被管理者在身份上的区格也是泾渭分明的,这也导致“行政傲慢”的出现。在治理主体多元化趋势不可逆的今天,政府已经不可能再将市场和社会重新排挤出治理行动者的队伍,但行政傲慢的存在会强化政府的本位思维、抑制利他行为,从而使公共福祉受到贬损。至此,解决管理路径弊端的思路也呼之欲出:只有当政府不再有行政傲慢的心态和行为,才会放弃社会控制[17],实现治理主体之间的持续合作。

二、合作治理对传统路径的突围

后工业社会呼唤一种朝向“合作”的社会治理,这种合作指涉的不仅是主体之间的互助利他,还强调治理路径的融合。历史上治理路径的相互分裂和倾轧曾导致可怕的后果——20世纪自由市场的失败使得法律路径饱受质疑,随即权力和管理路径上位并孕育出凯恩斯主义、福利国家等新事物,最终催生了一个凌驾于法律之上的干预型政府,为其后更大的社会危机埋下了种子。有鉴于此,在构想合作治理路径时,需要承认仍然有传统治理路径存续的空间,然而权力、法律和管理路径必须嵌入到合作网络之中,服务于合作的实现,在建构合作治理路径的具体操作层面,可以通过改变权力结构、强化自治能力、重塑组织模式的方式进行渐进的变革。

(一)形塑新型社会治理网络结构:由“蛛网状”到“蜂巢状”

蛛网状治理结构是一种典型的“中心—边缘”结构,其治权相对集中,治理主客体之间、政策制定者与执行者之间、自治与他治之间存在严格的界分。处于治理网络中心的政府是明星点(star),通过对社会资源的“虹吸效应”不断聚拢资源,同时向边缘转移风险。少数拥有资源或技术优势的精英组织围绕在政府身旁,成为掌握部分治权的行动主体,但治理权力在本质上并未真正地共享,只是政府为了实现某种交换而让渡出自身的一些权力。除了让渡,还可通过购买服务的形式放权给某些治理主体,但总体来说,政府作为蛛网治理结构的社会中心地位是根深蒂固、无可撼动的事实。

图1 治理网络结构转型图示

蜂巢结构与蛛网不同,是一种更加扁平的网络结构,宏观结构的转型将推动治理走出“主体与客体”“自治与他治”彼此对峙的樊笼。由蛛网状向蜂巢状转变的过程,可以使治理网络群集度得到合理的稀释,分散的网络带来信息利益[18]。同时也帮助治权和公共性进一步扩散,实现治理参与的全民化。每一个参与到治理网络之中的组织或个人都可视为一个行动者,行动者数量上的优势为治理系统注入丰富的活力,也有助于中和权力路径中“肮脏的手”所表现出的过饱和功利主义。因为,当数量庞大的行动者共同参与讨论、协商和制定公共政策时,唯功利主义以及精英治理逻辑就均失去了生存的土壤,对个体意愿和差异性的尊重将成为主流,众人的智慧和价值观念会置换英雄个体的“灵光一现”或精英集团的“替民做主”,那些“为了政治实体更大的善”而引导社会通向奴隶之路的“权力之恶”将被摒弃,取而代之的是积极合作、多元协商、相互信任,并不断切近一个获得社会广泛认同的判断何者为善、何者为恶的清朗伦理世界。由于合作并不会刻意抹平行动者之间的差异性,在公共权力的让渡和扩散之间也不会时时均衡而无丝毫溢出,总是会有行动者(暂时性的)拥有超越其他行动者的权力,且合作治理本身也需要公共权力来保障决策的执行,因此在合作治理的路径建构中并不排斥权力在场,而是使其在得到扬弃后被赋予合作的意涵。凭借着治理的去中心化、结构洞的有效利用、公共性的扩散和行动者的积极合作互动等优势,合作路径可以实现治理的他人赋权与自我赋权相融合,减少公共领域中权力的压迫属性,完成对权力路径局限性的超越。

(二)设计灵活弹性的治理决策机制:由“顶层设计”到“自组织决策”

对于法律路径局限性的突围,关键在于能否解放行动者的自主意志,形成一个灵活弹性的决策机制以代替由传统的治理主体“顶层设计”的法律法规,从而大大缩短治理的实际流程。我们认为,自组织治理正是对这种治理行动者自主性诉求的一种回应。自组织是由网络中的行动者,针对某一具体领域的治理而自发建立的临时性组织,其组织内部并不要求严格的层级制度,但建立目标十分明确——参与到该治理过程之中,表达诉求并提供方案。自组织不设置诸多进入门槛,加入到组织中的行动者都是对该问题高度关注且具备相应知识的利益相关者,参与治理的热情也就无须质疑,借由利益和目标趋同所建立起来的认同和信任会使得组织内部行动者之间通力合作。在全社会的维度上来看,合作治理对行动者差异性的鼓励将促进各类自组织涌现而出,通过共同行动使治理系统更加开放。决策的过程可以在实时公开的平台上向全体行动者展示,于限定时间内召开听证会或协商会,并最终给出解决预案。这一过程的运行将由专门成立的第三方自组织和一位政府指派的督察人员全程记录,以保障政策制定的公正性、合法性和及时性。尽管这种替代法律法规决策的机制对决策时限有严格规定,自组织的高度弹性化也能在尽量短的时间内覆盖新涌现的各种奇特问题的决策,但要达到良好的治理结果仍需要行动者自身具备较高的道德约束。否则,即便是缩短了决策时滞,但将社会导向错误的航线,那么自组织治理则无异于“多数人的暴政”。需要强调的是,行动者自主参与治理行动是有其适用范围的,包括治理突发事件、无明确对应处置法规的新公共问题、法律诠释存在模糊的复杂问题以及因环境流变性频繁导致的现有法律不再适用的问题等。在面对公共政策制定、犯罪领域以及那些关涉国家安全、公共福祉必须通过严格取证、庭审和论辩的重大问题时,则必须在法律的话语体系中展开行动,情节恶劣以及危害极大的犯罪行为必须通过严格缜密的司法庭审。这也就是为什么在合作路径所形塑的社会治理中依然必须存在法律的原因。当然,此时的法律是一种辅助性的规则,在总体上是服务于合作的,而非运用其强制性去结构合作。

(三)建构合作制组织:由“控制”到“放权”

对行政傲慢的超越,要求突破管理者本位思维,建构一个治理相对平等的环境,在治理网络离心化过程中强调中心的主动放权。在后工业社会出现之前,政府处于“总要被中心化的位置”[19]。它所拥有的治权是近乎无穷而没有约束的,自然会派生出行政傲慢。即便打破了这种政府寡占治权的格局,要使公共部门在短时间内转变傲慢、适应与其他治理主体分享治权也是非常困难的。治理的合作路径正是要通过建构出一种“权力和资源可以自由流动”的组织模式,即合作制组织,帮助政府跨越行政傲慢的藩篱。克罗齐耶认为,“组织是唯一的途径——用于解决假如没有组织就无法解决的聚集在一起的利益问题”[6]7。事实上组织的建立不仅能解决利益问题,还能抚平很多集体行动中的崎岖。合作制组织建立的目的不仅是为了整合利益,还承担着另一个重要的使命:为治理行动者创制一个平等沟通的空间。在合作制组织中,参与的自愿性和便捷性可以吸引到大量的“个体”成为行动者,不同于科层制组织中各部门的条块分割和壁垒林立,合作制组织更容易出现类似于“布朗运动式”的行动者跨界互动,大量的机遇与灵感正是出现在这些看似随机的互动之中。合作制组织不是自然存在的原生物,而是一个旨在实现治理中的多元合作的人类建构,因此,必须由目前社会网络中的治理主体主动自愿地去建设。合作制是对科层制的一次改造,它的内部管理手段并不是等级、规则、保密和分隔,而是认同、协商、共享和互助,这种管理方式可以在很大程度上遏制行政傲慢的存续。在合作制组织中,最初的成员是包括政府、市场和社会在内的具有强大能量的治理主体,但其开放性特征会吸引更多社会组织和具有社会责任感的企业参与到治理领域之中成为行动者。在成员数量增长的过程中,政府对社会的控制欲望会被不断稀释,逐渐使政府摆脱“越是控制社会越滋生行政傲慢、行政傲慢越严重越加倍钳制社会”的恶性循环。在这一渐进的过程中,政府自身的治理思维也会发生变化,通过大规模的放权和取消审批事项等方式,得以从繁杂的日常行政性事务中跳脱出来,专心于公共服务的供给和战略导向性治理之中。

三、合作治理路径的整体变革逻辑

社会演进的过程证明,同一治理路径在不同的历史阶段具有不同的属性。在开启了后工业化进程的今天,传统治理路径再一次迎来了转型契机,它们都应服务于合作的需要。在具体操作层面,可以通过前文所提出的方式进行“修补”,但这仅是中观层面的改革方案,对于宏观层面的整体建构而言,则需要政府以更大的政治勇气和决心来实现治理系统的全面深化改革,具体来说,需要由家长思维走向道德思维,由制度主义走向行动主义。

(一)道德思维:构成合作治理多元路径的最后一块拼图

我们定义一种社会治理的最佳路径,需要审视其所身处的具体历史环境才能形成理性判断,然而这种“审视”往往只能发生在现实对过去的回望中,彼时的主体却是极难对选择何种治理路径做出“预知性”的决策。因此,作为一种全新的治理形态,合作治理需要的不是击碎而是补全,是在继承的基础上寻找治理路径中至关重要的一块拼图——道德路径。道德事关每一个个体,“任何道德问题都是在自我与他人的关系中发生的”[20],如果治理中没有自我与他者的区分,也就不存在道德的问题。然而治理终需还原为一种具体行动,因此,必然存在主体与客体,也就必然存在治理道德问题。而当社会剧烈变革时期的治理主客体身份发生漂移时,治理系统往往会陷入很多道德困境。身份治理中的统治者时常会忽略治理道德,运用君权神授、祥瑞、神谕等解释为他们的“我在性”的政策做合法性证成。但是,在契约治理中,政府只是公共权力的代理人,它必须捍卫所有公民的权利,此时治理道德的内涵已由“超验伦理”上升为“权利伦理”。在参与治理中,随着公共性的进一步扩散,治理道德的内涵随之由“权利伦理”演变为“民主伦理”,判断一种治理是否道德的标准在很大程度上取决于其治理系统民主化的程度。民主需要的是一条由“边缘向中心汇聚”的路径,从而使治理主体真切地倾听“他者”的诉求,为“自治”与“他治”的融合提供可能。而合作治理的道德路径恰恰为治理系统带来服务型的政府、德制以及治理渴求的第四个维度——他在性。

图2 社会治理的四个维度及其组合路径

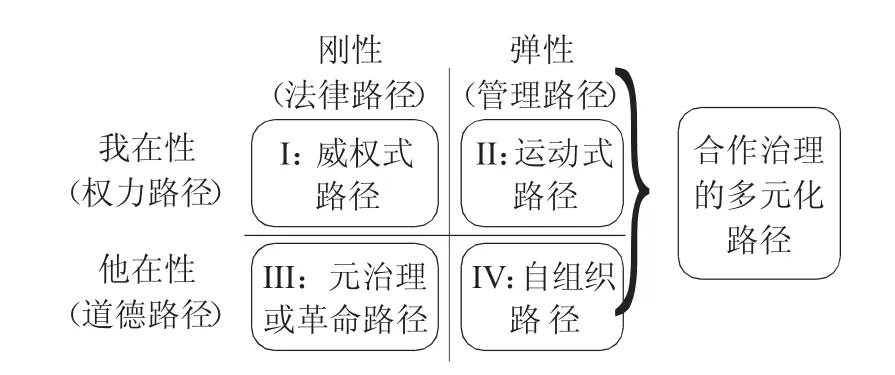

如图2所示,社会治理具备刚性、弹性、我在性和他在性等四个维度。其中,法律路径作为象征国家机器的威权的强制性路径,突显出刚性的维度;管理路径则代表了一种追求效率、渐进和民主的弹性维度;权力是由中心向边缘扩散的我在性路径,尤其是当共同体遇到突发危机时,权力治理路径的合法性会迅速上升;道德则是生发于社会并作用于公共领域的治理路径,是一种典型的由边缘向中心汇聚的他在性路径。四种维度的结合形成了四种复合式路径,即刚性的中心扩散路径(I:威权式路径)、弹性的中心扩散路径(II:运动式路径)、刚性的边缘汇聚路径(III:元治理路径或革命路径)以及弹性的边缘汇聚路径(IV:自组织路径),合作治理的多元化路径即以上八种路径的组合。在道德路径的生发过程中,道德伦理扩散的主要障碍是治理系统中根深蒂固的控制思维,或者说,是强烈的“自我”与“他者”的界分意识——在现实中表现为严重的“官本位”和“官僚主义”。对于目前我国的现实而言,唯有通过持续的简政放权、打击寻租贪腐、建立民众沟通与监督机制,才有可能帮助治理的主客体双方形成他在性的思维,并在道德的进路上达致共识认同、淡化彼此对立。治理主客体不再固定不变,任何人都可以参与到治理行动中,通过一种“非强制性”的伦理约束,形成自治与他治的有机融合,帮助合作治理走上一条道德化的路径。

(二)行动化:制度主义的终结

制度稳定预期,制度化带来秩序,但制度主义却会导致刻板僵硬的治理。如果说工业社会打破了此前“公私不分”的混沌并产生了公共性的社会问题,使得治理系统从统治型转变为管理型[21],那么在治理主体多元化、自治与他治融合的后工业社会中,则应进一步探讨公共领域的治理是从属于制度性还是行动性的问题,进而帮助社会治理由管理型演化为合作型。换而言之,合作治理实现的前提,在于打破长期以来治理领域中制度对于行动的优先性,通过行动帮助公共性进一步扩散。当越来越多的治理主体拥抱了公共性并确认了对方的共在状态之后,自发地寻求一种治理的合作路径就成为逻辑上的必然。在传统治理中,面对具体问题时我们往往习惯于这样一种路径:先确立制度和游戏规则,再展开行动;当行动与制度发生冲突时,制度始终优先于行动,一切跳脱出制度框架的行动都被视为对公权力的僭越和蔑视。然而,后工业社会的高度复杂性往往会使公共问题在短时间内演变为跨域跨界的奇特问题,如果不能在第一时间得到处置或缓和,很容易演变为公共危机。工业社会的治理通过预设诸种约束性、规则性、契约性的框架来提供稳定的社会和政治秩序,从而实现对社会的全面管控。同时,制度主义为了减少行动带来的不确定性侵扰,会将行动牢牢压制在最基础的治理层面,以“减少自由”的代价来换取运行的低风险。在科层组织中,越靠近顶层就越倾向于采用自上而下的制度设计,这也使得近代社会治理总体表现出一种“制度的依赖”和“行动的不彰”。但是,治理终究是从属于具体行动的实践活动,高度依赖制度预设的社会治理模式仅适用于复杂程度较低、组织结构相对封闭的工业社会,在实践未能涉及的领域进行制度探讨只能陷入虚妄和猜测,提前确立的规划方案在当前复杂的环境下没有实际意义。如果依旧采用法默尔所说的“现代性的心灵模式”去思考社会治理问题,就终将退回到建立秩序和规则的制度主义旧路上来,因此,我们需要在“后现代性”的认知模式中反思制度与行动的本质、探寻行动主义下的治理变革,帮助治理主体跳脱出固有的制度藩篱,从而在合作的维度开展创新性的行动。

亨廷顿认为,“所谓制度,是指稳定的、受到尊重的和不断重现的行为模式”[15]12。我们在合作中建构诸种制度的意义在于形成可预期的、可复现的合作行动。但是,这并非赋予制度凌驾于行动之上的正当性,也并非只有通过制度主义路径才能达致稳定的合作秩序。制度预设是基于对过去经验的总结和对未来发展的推测,愈是完备详尽的制度塑造,愈使其中的行动者难以挣脱重重规则。在治理运行的起点,“先确立游戏规则、划清责任主体,再展开行动”已经成为一种定式思维,似乎所有治理的开展都本应如是。这一逻辑隐然传承了霍布斯和卢梭的思想,都认为在自然状态下若无集权体制的机构或者强制性规则存在,则人类合作不可能自发产生[22]。事实上,人类在宗教力量下能够形成大规模稳定的合作行动,那么在道德驱动下也可以实现合作。制度主义预设了各行动主体的微观理性,然而个体的理性选择反而容易导致整体结果的非理性,使得当前的多元主体联合行动总是陷入到无尽的博弈和迷乱之中。这种先勾画总体蓝图再按图索骥、摊派任务的形式存在致命的缺陷,即蓝图在最初设计时往往是缺乏实践检验的空想,盲目的经验主义和刻板的制度主义无疑会使现代治理深陷泥潭。强调“制度凌驾于行动”的合作往往无法随机应变,只得进行被动防御。那些采用“控制”的方式去建构合作治理路径的尝试,终将重蹈制度主义的覆辙,陷入一种徒劳的循环。当然,强调行动并不意味着在所有层面都拒斥制度,更不是要将公共治理形塑为一种纯粹的行动空间;相反,任何行动都不可能孤立于制度而长期存在,而是要在行动与制度彼此平等的关系中摸索治理之道。

[1]RITTEL H,et al.Dilemmas in a General Theory of Planning[J].Policy Sciences,1973,4(2):155-169.

[2]敬乂嘉.合作治理:历史与现实的路径[J].南京社会科学,2015,(5):1-9.

[3]THYNNE I,PETERS B G.Addressing the Present and the Future in Government and Governance:Three Approaches to Organizing Public Action[J].Public Administration and Development,2015,35(2):73-85.

[4]张康之.论社会治理的全球化境遇——读齐格蒙特·鲍曼的《被围困的社会》[J].哈尔滨工业大学学报:社会科学版,2014,(9):38-44.

[5]张康之.现代权力关系的交换属性及其超越方案[J].南京师大学报:社会科学版,2014,(1):5-14.

[6]克罗齐耶,费埃德伯格.行动者与系统——集体行动的政治学[M].张月,等,译.上海:上海人民出版社,2007.

[7]MACHIAVELLI N.The Prince[M].New York:Penguin Books,1981.

[8]艾赅博,百里枫.揭开行政之恶[M].白锐,译.北京:中央编译出版社,2009.

[9]哈耶克.致命的自负[M].冯克利,等,译.北京:中国社会科学出版社,2000.

[10]阿伦特.极权主义的起源[M].林骧华,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2014:17.

[11]张康之.论社会治理中的法律与道德[J].行政科学论坛,2014,(3):1-6.

[12]张康之.合作的社会及其治理[M].上海:上海人民出版社,2014.

[13]张康之.论法治社会及其组织规则[J].中共宁波市委党校学报,2014,(4):71-79.

[14]江必新,王红霞.社会治理的法治依赖及法治的回应[J].法治与社会发展,2014,(4):28-39.

[15]马太,纳德.西方的掠夺:当法治非法时[M].苟海莹,译.北京:社会科学文献出版社,2012.

[16]ROSEMBLOOM D H.Public Administrative Theory and the Separation of Powers[J].Public Administration Review,1983,43(3):219-227.

[17]张康之.论主体多元化条件下的社会治理[J].中国人民大学学报,2014,(2):2-13.

[18]伯特.结构洞:竞争的社会结构[M].任敏,等,译.上海:格致出版社,2008.

[19]法默尔.后现代公共行政[M].吴琼,译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[20]张乾友.寻找他在性:道德共同体的建构逻辑[J].天津社会科学,2015,(2):56-62.

[21]张康之.公共行政的行动主义[M].南京:江苏人民出版社,2014:111.

[22]ROBERT A.The Complexity of Cooperation:Agent-Based Models of Competition and Collaboration,Princeton[M].NJ:Princeton University Press,1997:5.

(责任编辑:温美荣)

D523-3

A

1005-460X(2016)01-0010-06

2015-12-01

中国人民大学重大基础研究计划“通过服务型政府建设去完善社会治理体系”(12XNL003)

柳亦博(1984—),男,山东济南人,博士,讲师,博士后流动站研究人员,从事社会治理研究。