“NDCCU”思维程序在“地理空间临界点”教学中的应用

曹隆坤

(广东实验中学高中部, 广东 广州 510375)

“NDCCU”思维程序在“地理空间临界点”教学中的应用

曹隆坤

(广东实验中学高中部, 广东 广州 510375)

空间临界点是指地理空间中的地理现象由一种性质状态过渡到另一种性质状态的临界,这里的点可理解为线或面,如海岸带、雪线、城乡交错带、农牧交错带、市场区边界等。这些地理空间临界点都具有重要的意义,而在教学中使用NDCCU思维程序分析空间临界点,能提高学生对地理知识的理解和运用,也有利于提高教学效率。

空间临界点;雪线;农牧交错带;地理教学;NDCCU思维程序

在地理教学中,如何引导学生思考地理问题是教学难点,而NDCCU思维程序则可以把此问题化难为易,其对于学习地理知识有着至关重要的作用。地理教学中的空间临界点是学生认识,但不会应用的地理知识点,特别是一些不同类型,但又相互联系紧密的临界点在同一个考点中出现的时候,更加让学生混淆不清。本文以自然地理和人文地理中的空间临界点为例,阐述在地理教学中如何有效应用NDCCU思维程序来学习地理空间临界点。

一、相关概念

1.“临界点”由物理学而来,物理学中因为能量的不同而会有相的改变(例如:冰→水→水蒸汽),相的改变代表界的不同,故当一事物到达相变前一刻时我们称它临界了,而临界时的值则称为临界点。

2.空间临界点是指地理空间中的地理现象由一种性质状态过渡到另一种性质状态的临界,这里的点可理解为线或面。地理空间中有许多的临界点,如海岸带、雪线、城乡交错带、农牧交错带、市场区边界等,这些空间临界点是地理分析中的基本思考方法[1]。

3.NDCCU是概念→分布→案例→成因→应用的英文首字母的合成体,即概念Notion、分布Distribute、案例Case、成因Cause和应用Use。

二、空间临界点的分析

1.自然地理中的临界点分析

自然地理中的临界点很多,如海岸带、雪线、0℃等温线、800毫米等降水量线等,本文以雪线和农牧交错带为例,分析空间临界点在自然地理教学中的应用。

分析思维程序:概念→分布→案例→成因→应用(NDCCU)。

(1)雪线1

①概念 雪线是指常年积雪的下界,即年降雪量与年消融量相等的平衡线。雪线以上年降雪量大于年消融量,降雪逐年加积,形成常年积雪(或称万年积雪),进而变成粒雪和冰川冰,发育冰川。在雪线以下,气温较高,全年冰雪的补给量小于消融量,不能积累多年冰雪,只能是季节性积雪区;在雪线附近,年降雪量等于年消融量,达到动态平衡。

②分布 雪线意味着雪与水的气温边界在那里,雪线的变动暗示着温度的空间变动[2]。它的高度一般随纬度的增高而降低。赤道附近,雪线约高五千米。两极地区,雪线就是地平线。

③案例 青藏高原境内雪线海拔高低相差很大,大体上有从边缘向内部、自东南向西北增高的趋势(见图1、图2)。青藏高原东南边缘雪线位于海拔4500~5000米,至高原内部,中喜马拉雅山北翼、冈底斯山等雪线海拔5800~6000米,珠峰北侧东绒布冰川及羌塘高原西部昂龙岗日雪线达海拔6 2 0 0米,是北半球分布海拔最高的雪线。

图1 珠穆朗玛峰

④影响雪线高度分布的主要因素

温度:雪线高度与气温成正比。从纬度来看,由于地表气温由低纬度向高纬度递减,使雪线分布高度的总趋势也由低纬向高纬递减。例如,赤道非洲雪线海拔为4500~5000米,阿尔卑斯山为2500~3000米,挪威在1540米左右。从季节来看,大部分地区的气温夏季一般高于冬季,从而导致雪线也是夏季高于冬季。从坡向来看,山地阳坡得到的太阳辐射多,温度高,融雪快,雪线位置高;而阴坡因气温低,融雪慢,雪线位置低。例如,乞力马扎罗山、天山和阿尔卑斯山的雪线都是阳坡高于阴坡。

降水:降水量与雪线高度关系密切,降水量越大,雪线越低;反之,降水量越少,雪线越高。从地区来看,气候越湿润的地区,雪线越低;反之,气候越干旱,雪线则越高。如从世界范围内来看,副热带地区的雪线要高于气候较为湿润的低纬度地区。从坡向来看,与背风坡相比,山地迎风坡的降水量多,雪线低(见图3)。如喜马拉雅山南坡雪线低,主要是因为南坡降水多。

图2 青藏高原垂直地带性分布

图3 雪线高度影响因素关联图

地形:从山势来看,陡峻的山地,积雪容易下滑,不利于积雪保存,雪线偏高;坡度较小的山地,有利于积雪堆积,雪线偏低。

⑤应用

例:图4为“珠穆朗玛峰等高线示意图”,图中所画雪线正确的是

A. ①B. ②C. ③D. ④

分析:应用雪线与降水的关系,迎风坡降水多,雪线低;背风坡降水少,雪线高。

图4 珠穆朗玛峰等高线示意图

珠穆朗玛峰南坡为西南季风的迎风坡,北坡为西南季风的背风坡,故南坡降水量大,雪线低;北坡相反,雪线反比南坡高,由此判断A、C两项不正确。④线在南坡的最低高度只有2000多米,如果此线是雪线,则山麓的海拔即使为0米,一年中最高月气温也只有12℃左右,显然是不可能的,D项错误。故选B。

(2)农牧交错带

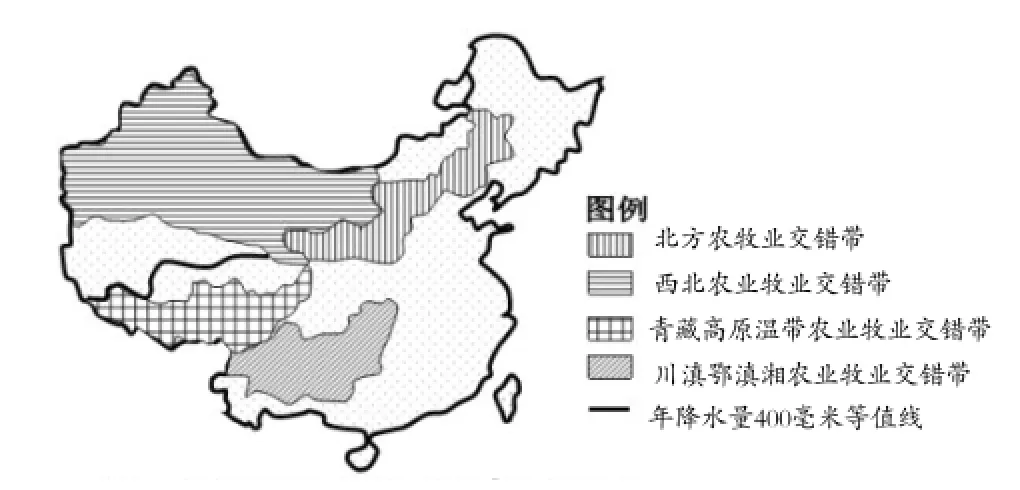

①概念 农牧交错带指农耕区与草原牧区相连接的半干旱生态过渡带,系农业生产边际地带,农牧交错带意味着对粮食和畜产品的需求与土地适宜性在那里的较量达到了平衡,在这个交错带一旁的农区,土地对粮食作物种植的适宜性占据了优势,而在相反的一侧,则是对畜牧业的适宜性居于上风[3](见图5)。

图5 农牧交错带示意图

②分布 大体分布在半干旱地区向半湿润地区过渡的广阔地带。

③案例 以我国为例,我国农业生产大体以400毫米年降水量等值线为界,可分为两大区,以东、以南是种植业为主的农区,以西、以北是畜牧业为主的牧区。这两大区之间实际上还存在着一条沿东北向西南展布,空间上农牧并存,时间上农牧交替的所谓农牧过渡带或农牧交错带。它北起大兴安岭西麓的呼伦贝尔,向西南延伸,经内蒙古东南、冀北、晋北直到鄂尔多斯和陕北。它位于华北与内蒙古的交界区上,向西已涉及西北区,是从半湿润区向半干旱区过渡的广阔地带(见图6)。

图6 中国农牧交错带分布示意图

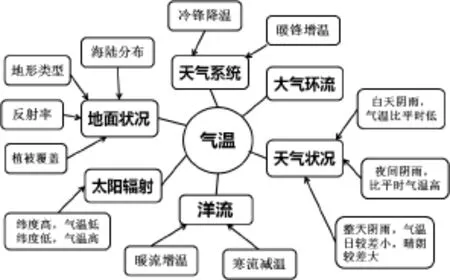

④成因分析 农牧交错地带形成是人类适应自然的结果,主要的因素是气温和降水。因此,分析农牧交错地带的形成原因,可以转换为分析影响气温和降水的因素。影响气温和降水的因素见图7、图8。

图7 气温因素关联图

图8 降水影响因素关联图

⑤应用

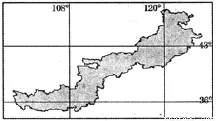

图9为“我国北方农牧交错带位置图”,该农牧交错带是很多自然特征的过渡地带。读图回答下列问题。

图9 我国北方农牧交错带位置图

1.该农牧交错带的自然特征是

A.从亚热带向暖温带过渡

B.从半湿润地区向半干旱地区过渡

C.从草原向荒漠过渡

D.从地势的第一阶梯向第二阶梯过渡

2.导致其自然特征发生变化的主导因素是

A.水分 B.热量 C.植被D.土壤

分析:这两题考查我国北方农牧交错带形成的原因及分布范围,从其划分的标准来看,是以400毫米的等降水量线为界线。因此第2题的答案便锁定为A,第1题的选项中涉及到降水的是B和C,而C选项是200毫米为界,因此,B为正确答案。

2.人文地理中的临界点分析

人文地理中的临界点也非常多,如城乡交错带、高、中、低级住宅区的交错带、工业区与住宅区交错带等,正确理解和运用这些临界点,对学习人文地理至关重要。本文以城乡交错带为例,分析人文地理中的空间临界点在地理教学中的运用。

分析的思维程序:概念→分布→案例→成因→应用(NDCCU)。

①城乡交错带的概念 城乡交错带,兼具城市和乡村的土地利用性质的城市与乡村地区的过渡地带,又称城市边缘地区。

②分布 位于市区和城市影响带之间,可分为内边缘区和外边缘区。内边缘区又称城市边缘,特征为已开始城市建设。外边缘区又称乡村边缘,特征为土地利用仍以农业占支配地位,但已可见许多为城市服务的设施,如机场、火葬场、污水处理厂和特殊用地等(见图10)。

图10 城乡交错带示意图

③案例 以广州市为例,2015年广州市行政区域划分为越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、南沙区、从化区、增城区。其划分为中心城区(越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区)、近郊区(番禺区、花都区)、远郊区(南沙区、增城区、从化区)。因此,在广州城市扩展影响和农村影响的双向作用下,城乡交错带主要分布近郊区和远郊区,即在番禺区、花都区、南沙区、增城区、从化区(见图11)。

④成因分析 城市化发展的需求。城市的扩大,促进国家建立城市土地有偿使用制度、调整土地利用结构,导致城市与乡村出现交错带。

图11 广州市城乡交错带示意图[4]

工业化的促进作用。城市工业和经济的飞速发展,“城市病”越来越严重,因此,为了解决工业化带来的城市病及工业和城市对交通网络与信息系统改善的要求,把与中心城市联系密切的周边地区纳入城市的发展范围成为必然的趋势[5],促进了城乡交错带的形成。

区位因素。城乡交错带处于吸收城市先进科技的门槛位置,与市中心区的差异性较小,是沟通城乡联系较好的渠道;各种生产资料、生产要素相对于市区、远郊区丰富;各种生产要素相对于市区和远郊区价格较低,更具竞争力;处于区域性干道与城市道路的结合部位,有提供双向辐射的交通条件。中心城区人地矛盾的压力、城市与乡村经济差异、社会文化心理因素等为城乡交错带的形成提供了条件。

⑤应用

读“新商业空间区位类型示意图”,如果规划建设一个大型的仓储式商场,则该商场适宜建在

图12 新商业空间区位类型示意图

A.郊区新城B.城市边缘区

C.城乡结合部 D.城市核心区

分析:本题应用到的是城乡交错带的功能。大型的仓储式商场占地面积大,需要大量的土地,而且需要建在交通便利且地租较低的地区,而满足这些条件的只有城乡结合部即城乡交错带,故选C。

三、结论

在地理教学中运用NDCCU思维程序分析地理空间临界点,可以提高学生学习地理的兴趣,培养学生的地理思维,大幅度提高学生的学习效率,是学生不可或缺的一种思维方式。

[1][2][3] 梁进社.地理学的十四大原理[J].地理科学,2009,29(3):307-315.

[4] 郭冠华,陈颖彪等.广州市城乡交错带土地覆被景观格局时空分异[J].热带地理,2010,30(6):609-614.

[5] 王开勇,陈田.对我国大城市行政区划调整的思考——以广州市为例[J].城市问题,2006(7):70-75.