空间框架下的专利许可:创新激励与福利分析

任剑新 张 凯

(中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉430073)

空间框架下的专利许可:创新激励与福利分析

任剑新张凯

(中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉430073)

摘要:专利许可在某种程度上可以寻求鼓励创新和减少净损失之间的折中,提高资源配置效率。本文基于Hotelling模型,考虑产品价格变化对消费者需求的影响,构建了一个三阶段博弈模型,结果显示:消费者的需求变化、产品市场的竞争程度、创新的大小、创新市场上的竞争程度都会影响到创新激励、消费者剩余和社会福利水平。因而,创新方应当综合分析各种因素,确定使自身利润最大化的许可策略;决策机构应当从许可的本身特征出发,系统分析许可策略的内在机制,在不损害消费者剩余的前提下,提高技术交易效率,促进技术扩散,最大化社会福利。

关键词:专利许可;Hotelling模型;固定许可费;提成许可费;创新激励;消费者剩余

一、问题的提出

专利权是一种受法律保护的垄断权力,专利所有者利用专利这种法律工具来控制其产品如何被使用。其理论依据是:知识类产品具有公共物品的属性,能产生外部经济性或溢出效应,而且其生产的固定成本高、风险大,复制和扩散的边际成本趋近于零。由于创新者为此支付了大量的投资,只有借助专利权这种垄断力量,创新者才能从市场中回收所有投资,从而保持对创新的积极性。因而,专利保护政策减少了消费者对知识产品的消费,阻碍了知识扩散,使创新技术不能在整个社会中完全实施,即在短期内产生资源配置的效率损失。

专利许可是一项协议,根据该协议,专利所有者可以授权另一方使用其专利权。一般而言,专利许可具有以下作用:从专利所有者角度来说,通过专利许可,所有者获得收益可以激励其继续创新;从生产效率的角度来说,专利许可促进了技术扩散,提高了社会整体的生产效率;从技术创新角度来说,专利许可使其他企业可以将专利权作为投入来进行创新,解决了权利封锁问题,使得互补发明成为可能。由于专利许可会促进知识应用,所以对用户和创新者而言,专利许可都是有益的。因而,专利许可在某种程度上解决了短期内资源配置效率损失的问题,是在无法获得最优资源配置机制前提下选择的一个次优资源配置机制。

我国的专利实施许可状况不佳,专利转化率很低。根据国家知识产权统计数据,2010年度国内外3种专利申请授权数为814825①,而根据国家知识产权局专利实施许可合同备案登记相关信息,2010年度我国专利实施许可合同备案登记数为9772份(涉及专利数15762),仅占当年专利申请授权数的1.93%,合同金额规模多数集中在1~100万元之间,且免费许可的比例超过半数(4927份)[1]。既然专利许可在某种程度上可以寻求鼓励创新和减少净损失之间的折中,提高资源配置的效率,在我国专利实施许可状况令人堪忧的背景下,对专利许可进行研究,具有重要的现实意义。

二、文献综述

对专利许可进行现代经济学分析可以追溯到Arrow,他首先将通过许可实现的利润定义为专利的价值。同时,他比较了完全竞争和垄断两种市场结构下的提成许可费(royalty),认为在完全竞争市场下的许可利润高于垄断市场的许可利润[2](P620—621)。随后Kamien和Tauman、Katz和Shapiro在博弈论的分析框架下对固定许可费(fee)、提成许可费以及拍卖(auction)这3种专利许可方式进行了比较研究。他们认为,无论从创新者本身利益最大化(个体激励)或是社会福利最大化(社会激励)的角度,最优的许可方式为固定许可费许可[3—5]。

然而,实证研究表明现实生活中许多许可契约都包含了提成费,只有极少数的许可契约基于固定许可费[6][7]。Kamien等人的研究有两个重要假定:产品同质和创新厂商不参与产品市场竞争[3—5]。因而Muto、Wang、Hernandez-Murillo和Llobet等人从产品差异化的角度[8—11],Wang、Kamien和Tauman、Sen和Tauman等人从创新厂商直接参与产品市场竞争的角度对实证与理论预测的不一致性进行了解释,证明了在一定条件下提成费许可策略优于固定许可费策略[12—14]。也有学者从信息不对称和不确定性的角度对理论与现实的不符进行解释,包含信息不对称、道德风险、风险分担等[15—18]。

以上的研究无论是在完全信息的角度下,还是信息不对称的基础之上都是基于标准的价格和产量竞争模型,Caballero、Moner-Colonques和Sempere-Monerris、Poddar和Sinha首先将空间框架引入许可分析之中。他们基于Hotelling模型,认为对于一个不参与产品市场竞争的创新所有者(外部许可者)来说,当创新为非激变创新时最优的许可方式为提成费许可,而创新为激变创新时②,不许可是最优的策略。创新对社会福利的影响与创新是不是激变创新和所有者是否直接参与产品竞争无关,并且外部许可者时的消费者福利大于内部许可者[19][20]。Kabiraj和Lee进一步地证明了对于内部许可者来说,在Hotelling模型下,当且仅当市场是完全覆盖(full covered)时③,提成许可费策略才是最优的;当市场不完全覆盖时,最优的许可策略为两部制许可[21]。事实上,在Hotelling模型下,两个厂商坐落的位置的不同和初始成本结构不同都会影响到创新厂商的许可策略选择[22—24]。Bouguezzi还研究了Salop模型和二维正方形空间框架下的许可问题[22][25]。

Poddar等在没有引入不确定性和信息不对称的情况下,解释了现实之中更多的许可方式为提成许可费许可,其结论在一系列基本假设条件下是稳健的。然而,Poddar等的模型并没有考虑到产品价格变化对消费者需求的影响[19—25]。在他们模型之中,无论产品的价格如何变化,都将消费者的购买产品的数量固定在1个单位(或者不购买)。当专利许可者采用固定许可费策略时比采用提成许可费时的产品价格更低,但是因为消费者需求不变,低价并不会带来厂商的产量的增加,进而增加总利润,反而是减少其利润,这必然导致提成许可费许可优于固定许可费许可。基于此,本文在Poddar等的空间框架之下[19][20],改进了典型的Hotelling模型,考虑产品价格变化对消费者需求的影响,以期得到更严谨的结论,并对现有研究进行有益补充。

三、外部许可者——不参与产品竞争

(一)产品市场均衡

考虑在区间[0,1]上的一个线性城市,厂商A坐落在0处,厂商B坐落在1处,两个厂商只生产一种商品,且产品同质。消费者均匀分布于整个区间内。现有技术下两个厂商的边际生产成本为cA=cB=c。厂商的交易成本为消费者与厂商之间距离的t倍。每一个消费者购买q=a-pi数量个商品,pi为商品的价格,a为参数④,i=A或B。厂商A和厂商B之间进行价格竞争,且不允许区别定价。

图1Hotelling模型示意图

假设现在有一个外部技术创新者C,通过研发获得一项成本节约型的专利,使边际成本降低ε(ε>0)。外部许可者有4种许可策略:(固定费许可,许可一方);(固定费许可,许可两方);(提成费许可,许可一方);(提成费许可,许可两方)。考虑一个三阶段博弈:第一阶段,外部许可者C决定许可策略(包含许可价格);第二阶段,厂商A和厂商B同时并且独立地决定是接受或者拒绝外部许可者的许可策略;第三阶段,厂商A和厂商B在产品市场中进行价格竞争。

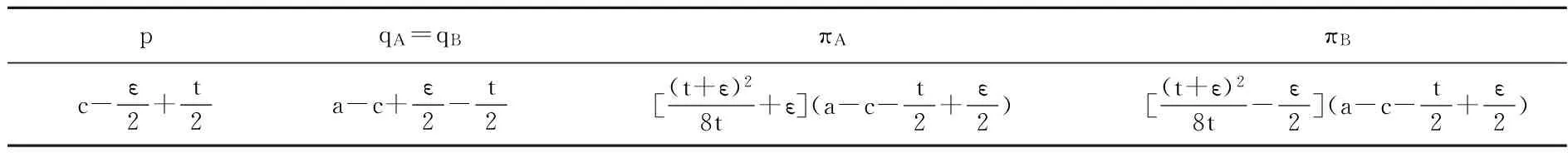

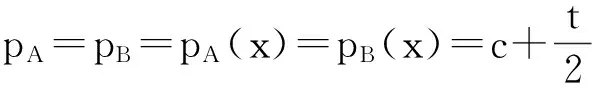

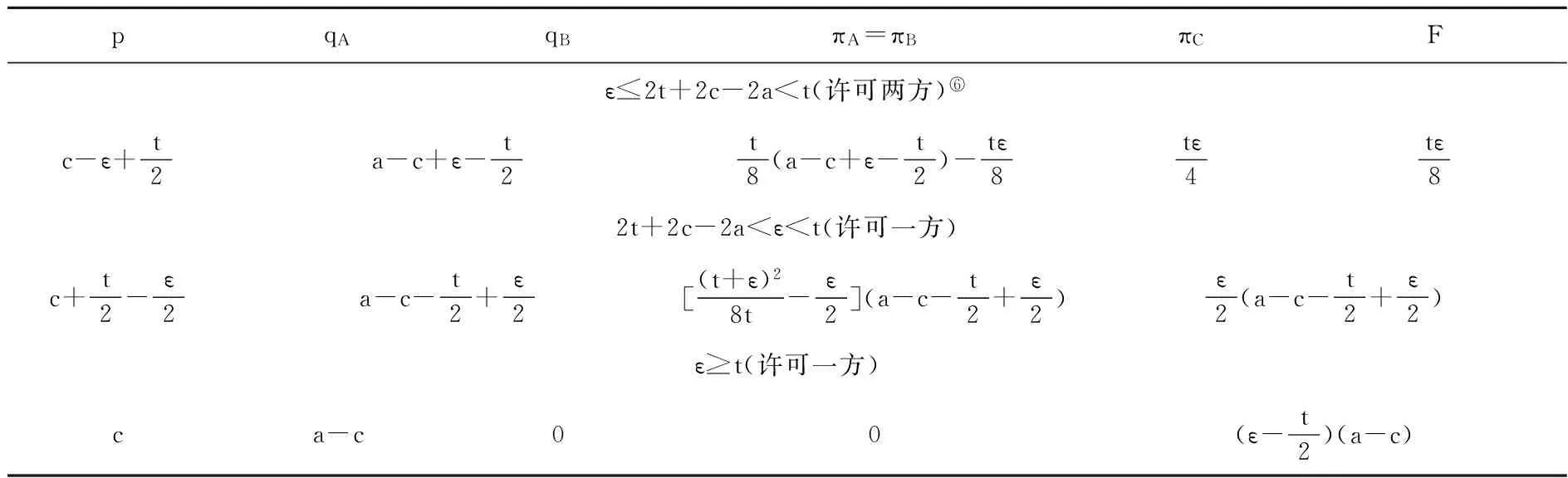

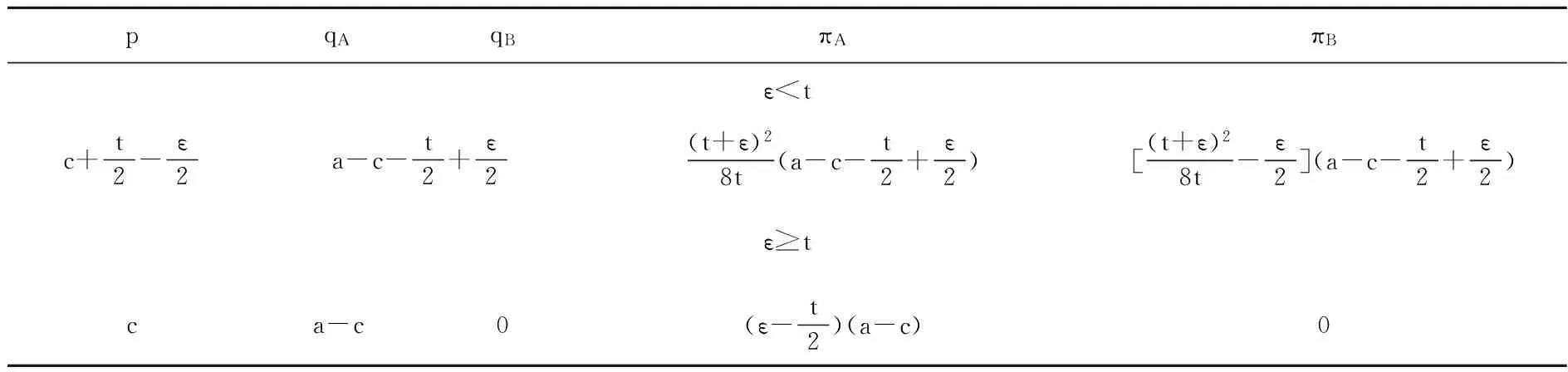

首先假定某一许可策略为均衡策略,然后利用逆向归纳法推出均衡结果,即计算第三阶段厂商A和厂商B在市场中进行的价格竞争结果,反推出创新厂商C的许可方式、许可数量和许可价格。具体计算结果如表1和表2所示(πi表示厂商利润,F表示固定许可费价格,r表示提成许可费费率),计算过程从略⑤。

命题1:在固定许可费策略下,当ε≤2t+2c-2a

表1 固定许可费策略的均衡解

表2 提成许可费策略的均衡解

由命题1可知,在提成许可费策略下,就要尽可能多地增加许可数量。这是因为,此时,无论是许可一方还是许可两方对生产商没有任何影响,并不影响原有的竞争状况,而许可方却可以从中抽取产量r倍的利润。

(二)许可策略分析

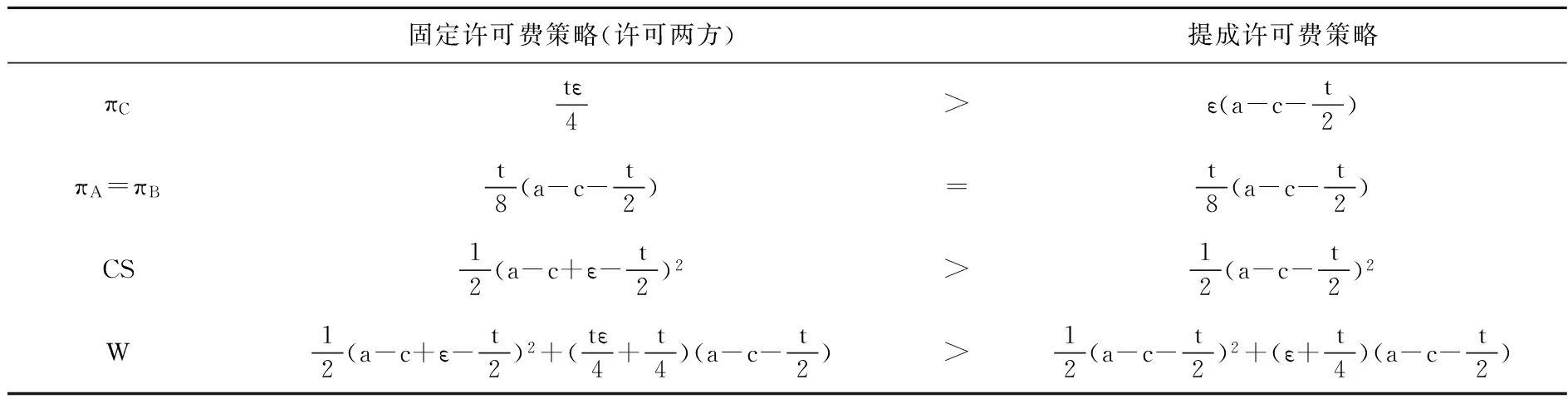

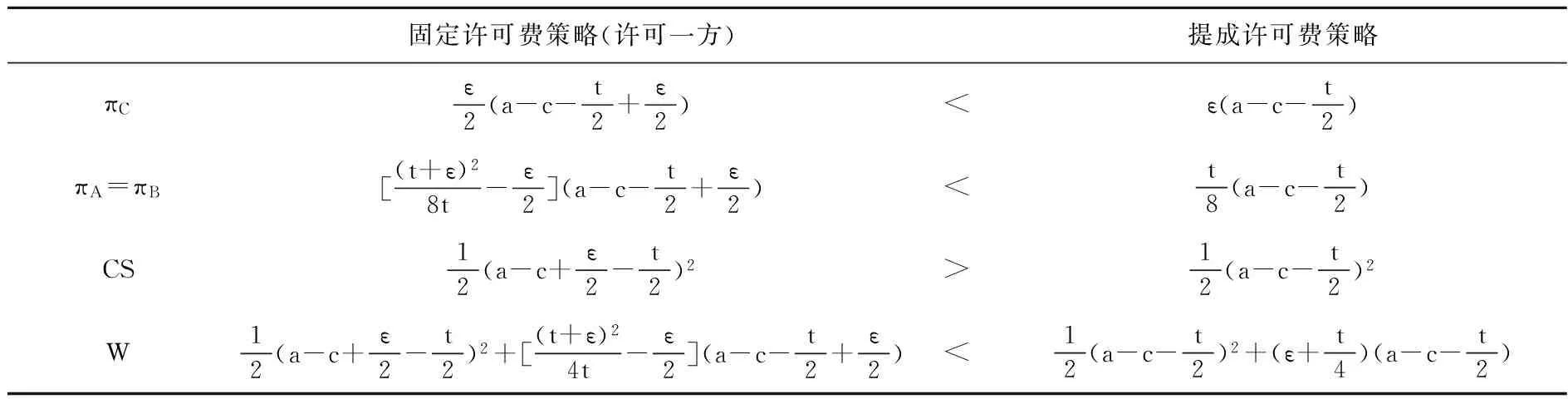

为了进行详细的分析,将均衡结果归纳为表3~表6。

表3 ε≤2t+2c-2a时的两种许可策略均衡解⑥

表4 2t+2c-a≤ε≤t时的两种许可策略均衡解

表5 t≤ε≤时的两种许可策略均衡解

表6 <ε时的两种许可策略均衡解

表3~表6中CS为消费者剩余,W为社会总福利。

命题2:从专利许可方的角度来说,无论创新的大小,提成许可费策略优于固定许可费策略(不考虑表4的情形)⑥;而从消费者福利(消费者剩余)的角度来说,无论创新的大小,固定许可费策略优于提成许可费策略。

由命题2可知,无论创新如何,专利许可方都会选择提成费许可策略使其利润最大化,而对于消费者来说,采用提成许可费策略总是劣于固定许可费策略。从消费者角度是很容易理解的,因为固定许可费策略会使技术完全扩散。由于专利许可费固定,产商为了降低平均成本,将会尽可能的最大化生产,这就有了双重降价效应:一方面平均成本的降低带来更低的价格;另一方面产量的增加使竞争更为激烈,进一步降低价格。更低的价格和更高的产量,必然增加消费者福利。技术完全扩散,这也是早期学者们认为固定许可费策略优于提成许可费策略的原因[3—5]。此外,本文假定产品市场上是价格竞争,即完全竞争,成本略微降低,会带来激励的竞争,导致最终产品价格大幅下降和产量大幅提升。

四、内部许可者——参与产品竞争

(一)产品市场均衡

厂商A通过技术创新,获得一项成本节约型的专利,可以降低边际成本ε>0。现在考虑这样的一个三阶段博弈:第一阶段厂商A决定给出具体许可策略(包括不许可);第二阶段厂商B决定是否接受许可(若厂商A不许可,第二阶段略过);第三阶段厂商A和厂商B进行产品竞争,仍然沿用上文的Hotelling模型。同理,应用逆向归纳法得出不同策略的均衡解,具体结果如表7~表9。

表7 不许可时的均衡解

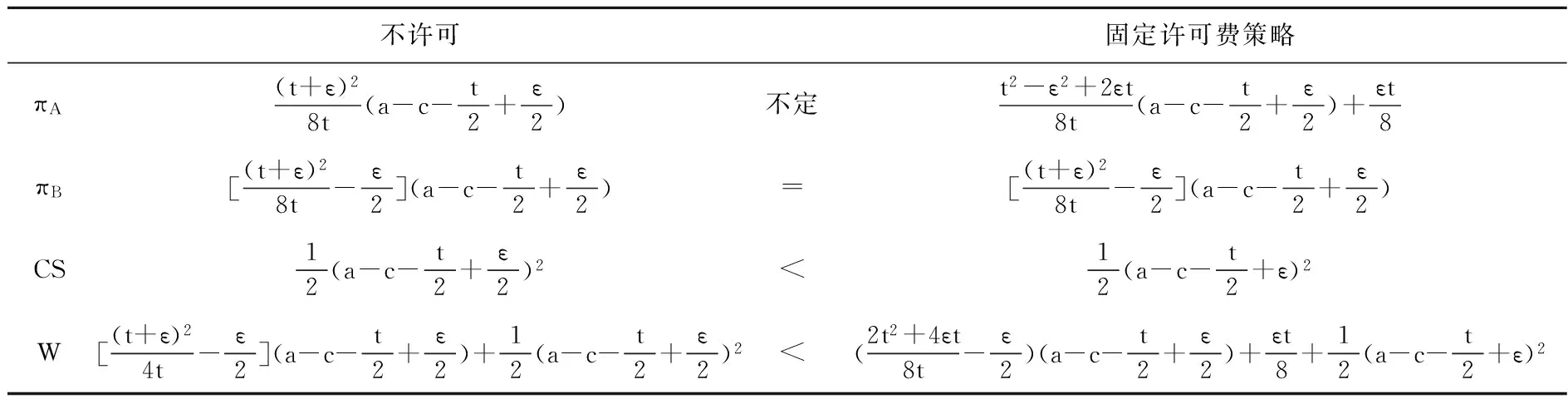

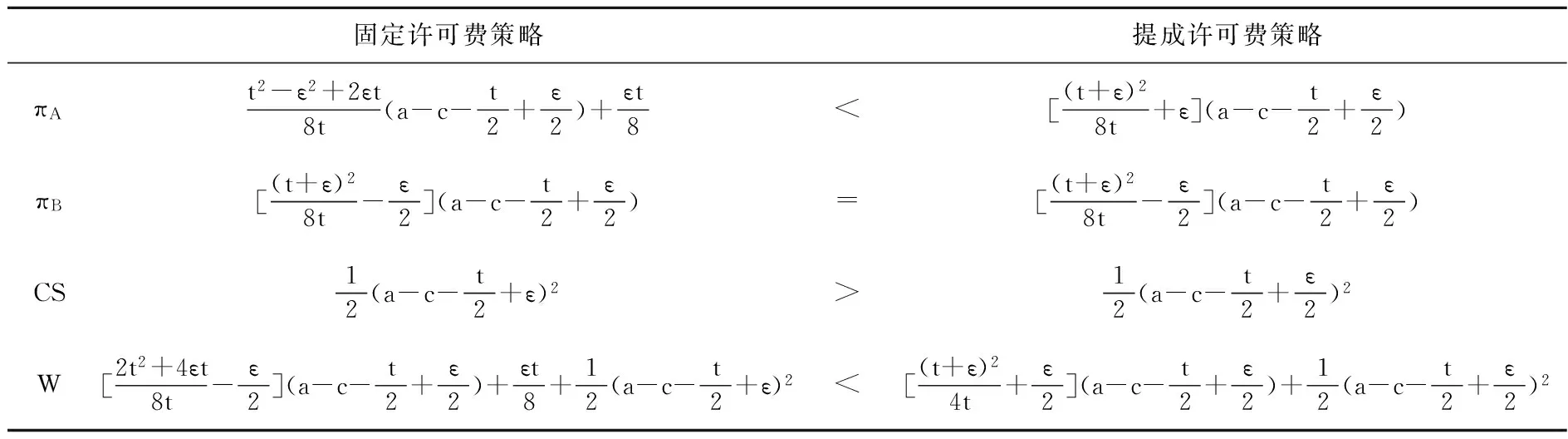

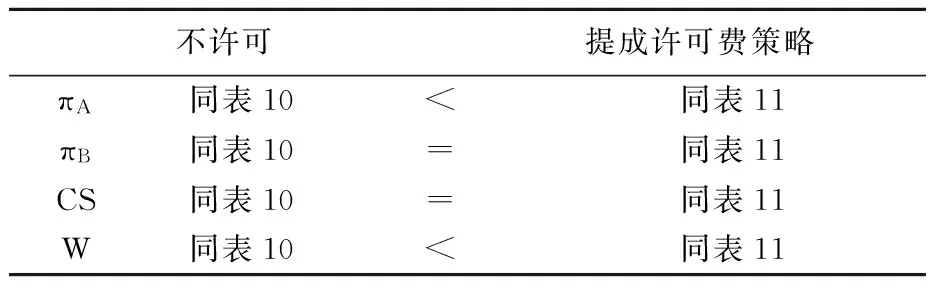

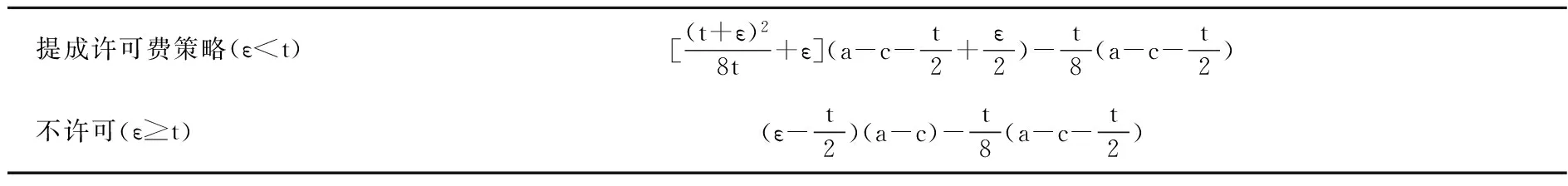

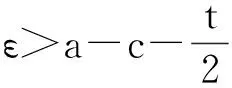

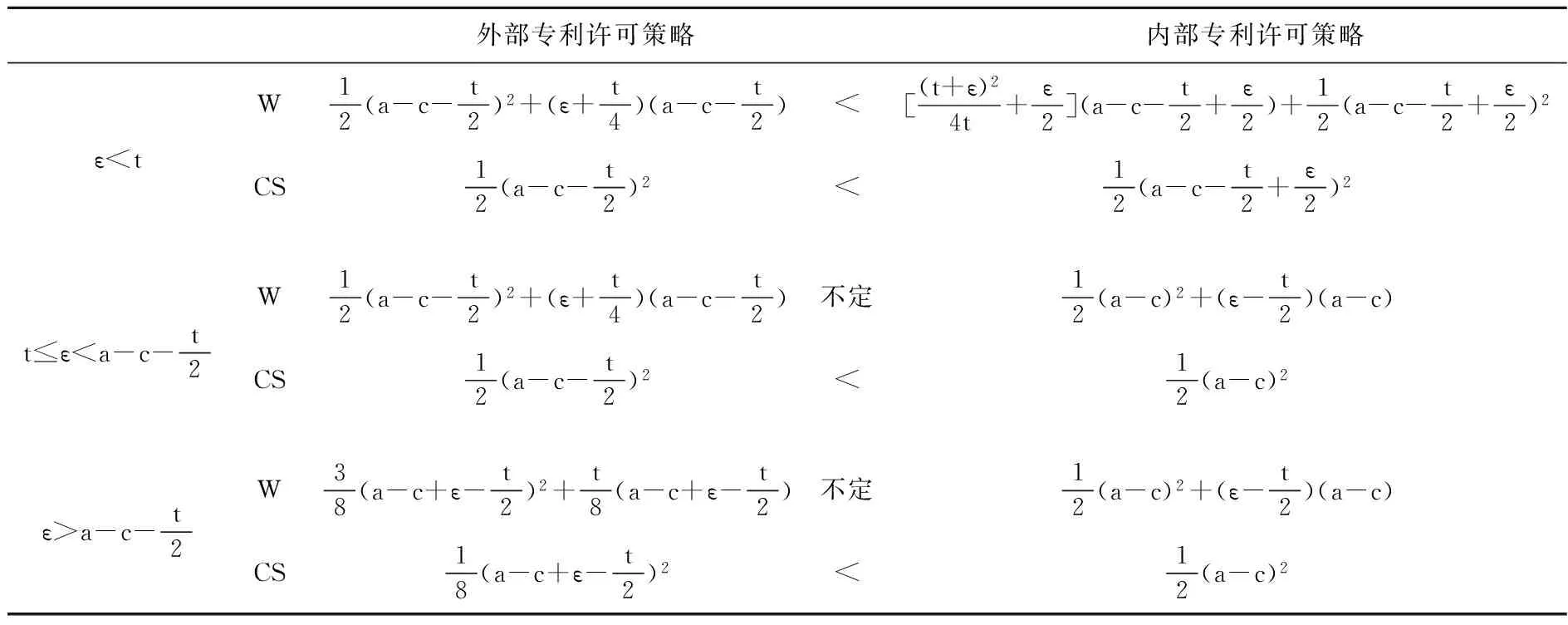

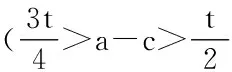

表8 固定许可策略的均衡解(ε 表9 提成许可策略的均衡解(ε (二)许可策略分析 当t≤ε,即创新为激变创新时,厂商A只会选择不许可。因为此时厂商A拥有极大的创新技术优势,厂商A很容易就可以独占市场,攫取巨大利润。当ε 表10 不许可与固定许可费策略的比较(ε Poddar和Sinha认为当为内部专利许可者时,对于创新厂商来说,不许可总是优于固定许可费策略,与创新的大小无关[20]。而在我们的模型之中,当ε足够小时,存在固定许可费优于不许可的情形。当然,本文仍然将消费者购买数量固定,这限制了本文的结论,仅当ε很小,t足够大时,固定许可费策略才优于不许可。但这足以说明,消费者需求变化会影响创新技术许可策略。 表11 固定许可费策略与提成许可费策略的比较(ε 当ε 表12不许可与提成许可费策略的比较(ε 不许可提成许可费策略πA同表10<同表11πB同表10=同表11CS同表10=同表11W同表10<同表11 当ε 综上所述,得出命题3。 命题3:当ε 五、专利许可的创新激励与福利分析 (一)专利许可的创新激励 创新激励是指创新者通过某项创新能获得的净收入。我们并不考虑其研发成本,仅仅分析其最终的收入,当创新者为外部许可者时,正如前文的分析,无论创新的大小,创新者更倾向于使用提成许可费策略。此时,创新激励即为厂商C在采用提成许可费策略下的利润πC。当创新者为内部许可者时,创新激励即为使用新技术后的收入与使用新技术前的收入之差,如表13所示(由表10、表11和表12计算整理可得)。通过比较内部和外部许可者时的创新激励大小,可以得到命题4。 表13 内部许可者时的创新激励 命题4:当ε 在Poddar和Sinha的模型之中,无论创新的大小,外部许可者的创新激励总是高于内部许可者的创新激励[20];在Kamien和Tauman的古诺市场结构模型中,内部许可者的创新激励总是高于外部许可者的创新激励[13]。而本文证明创新激励与ε相关,即受技术创新的大小影响。 本文的模型与Poddar和Sinha的模型不同之处在于[19],本文考虑了产品价格变化对消费者需求的影响;与Kamien和Tauman的模型不同之处在于,他们的模型是古诺竞争[13],本文是价格竞争。模型的不同,导致了结论的不同,体现在以下几点: 1.消费者需求的变化会影响到创新激励。当消费者需求固定时,外部许可者的创新激励总是高于内部许可者的创新激励(此即Poddar和Sinha的结论)[20],而当消费者需要受价格影响变化时,内部许可者的创新激励可能高于外部许可者的创新激励。 2.产品市场的竞争程度会影响到创新激励。当产品市场竞争程度一般时,内部许可者的创新激励总是高于外部许可者的创新激励(此即Kamien和Tauman的结论)[13],而当产品市场竞争程度激烈时,外部许可者的创新激励可能高于内部许可者的创新激励。 3.创新的大小会影响到创新激励。在一个完全竞争的市场,当创新不显著时,内部许可者的创新激励高于外部许可者的创新激励;而当创新显著时,外部许可者的创新激励高于内部许可者的创新激励。 4.许可方与被许可方的讨价还价能力,即创新市场上的竞争程度也会影响到创新者创新激励。我们假定许可方有完全的讨价还价能力,即假定了许可方能获得所有的创新利润。一般来说,创新者讨价还价能力越强,即创新市场上竞争越不激烈,创新者能获得的创新激励越多。 (二)专利许可的福利分析 1.外部专利许可的福利分析 根据表3~表6可以计算整理出外部专利许可时的消费者剩余和社会总福利,具体见表14。当创新者为外部许可者时,无论创新的大小,从社会福利的角度来说,提成许可费策略总是优于固定许可费策略。这个结论表明,对于创新厂商来说,提成许可费策略也总是优于固定许可费策略,即无论是个体激励,还是社会激励,最优的许可费策略都是提成许可费策略,个体激励和社会激励达到了一致。 此时,相比于固定许可费策略,提成许可费策略的消费者剩余有所损失(与没有新技术时一致)。但是本文假定产品市场是完全竞争的,这对消费者来说是有利的,消费者剩余比重很大,当市场上竞争不足(或者并不激烈),二者的差值并不明显。本文也假定创新者拥有绝对的讨价还价能力,当创新市场是非垄断市场时,创新者没有绝对的讨价还价能力,此时部分创新利润会转移到消费者和生产者手中,这也会减少二者之间的差值。 2.内部专利许可的福利分析 根据表10~表12可以计算整理出内部专利许可时的消费者剩余和社会总福利,具体见表14。当创新为非激变创新时,不许可时的总福利最低,固定许可费策略的总福利其次,提成许可费策略的总福利最高。即内部许可者的最优许可策略是提成许可费策略,与外部许可者时相同,个体激励和社会激励达到了一致。此时消费者剩余与不许可时一致,低于固定许可费策略。 值得注意的是,在外部专利许可的情况下,采用提成许可费策略时,消费者剩余与没有新技术时一样,而在内部专利许可者的情况下,采用提成许可费策略时,消费者剩余高于没有新技术时的消费者剩余。 (三)内部和外部专利许可时的比较 命题5:从消费者剩余的角度说,无论创新的大小,内部许可者时总是高于外部许可者。从社会总福利的角度来说,当创新为非激变创新时,内部许可者时总是高于外部许可者。而当创新为激变创新时,外部许可者时的总福利可能高于内部许可者时的总福利。 对于消费者来说,希望创新者直接参与产品竞争,从而加剧竞争,增加其福利。在创新为非激变创新时,创新厂商也愿意这么做。但是当创新为激变创新时,情况变得复杂,因为此时任何生产者利用新技术,可以很容易垄断市场。若为内部许可者,存在阻碍竞争的可能,从而造成社会福利的损失,就会使得外部许可者时的总福利高于内部许可者时的总福利。 表14 内部与外部专利许可时总福利的比较 六、研究结论和启示 Poddar等在没有引入不确定性和信息不对称的情况下,解释了现实之中更多的许可方式为提成许可费许可,其结论在一系列基本假设条件下是稳健的。然而,Poddar等的模型并没有考虑到产品价格变化对消费者需求的影响[20-25]。在他们模型之中,无论产品的价格如何变化,都将消费者的购买产品的数量固定在1个单位(或者不购买)。当专利许可者采用固定许可费策略时比采用提成许可费时的产品价格更低,但是因为消费者需求不变,低价并不会带来厂商的产量的增加,进而增加总利润,反而减少其利润,这必然导致提成许可费许可优于固定许可费许可。基于此,本文在Poddar等的空间框架之下,考虑产品价格变化对消费者需求的影响,构建了一个三阶段博弈,得出以下不同的结论: 1.本文证明了在固定许可费策略下,外部许可者存在许可给两方的可能。而Poddar和Sinha认为外部许可者总是只许可给一个厂商。此时市场是不完全覆盖的,即外部许可者时市场不完全覆盖的情形,Kabiraj和Lee考虑了内部许可者时市场不完全覆盖的情形,本文是对Kabiraj和Lee研究的有益补充。 2.对于内部专利许可者,本文证明了存在固定许可费策略优于不许可的情形,而Poddar和Sinha认为对于内部专利许可者而言,不许可总是优于固定许可费策略。 3.本文证明了创新激励受创新的大小影响,创新为非激变创新时,内部许可者的创新激励大于外部许可者的创新激励;创新为激变创新时,外部许可者的创新激励大于内部许可者的创新激励。 4.本文发现对于外部许可者来说,当创新非常大时,消费者剩余和生产者利润均大于没使用新技术时的消费者剩余,对于内部专利许可者来说,消费者剩余总是高于没有新技术时的消费者剩余。而Poddar和Sinha认为当创新者为外部许可者时,生产者和消费者剩余不受创新技术影响,即创新技术前后的生产者利润和消费者剩余不变。 总之,消费者的需求变化、产品市场的竞争程度、创新的大小、创新市场上的竞争程度都会影响到创新激励、消费者剩余和社会总福利。固定许可费策略的优势在于使被许可方尽可能的扩大生产,让技术完全扩散;提成许可费策略的优势在于让许可方提供尽可能多的许可数量。因而,不能简单的判定二者优劣。对于创新方来说,许可收益是激励创新活动的重要动力,创新方应当根据具体情况综合分析各种因素,确定使自身利润最大化的许可策略;对于决策机构来说,应当从许可的本身特征出发,系统分析许可策略的内在机制,在不损害消费者剩余的前提下,提高企业、研究机构等市场主体的技术交易效率,促进技术扩散,最大化社会福利。 虽然本文考虑了产品价格变化对消费者需求的影响,但是仍然将其固定(每一个消费者购买数量一致),这种情况下,固定许可费策略使技术完全扩散,产量没有随之相应比例增加(本文的模型中只增加一部分),这可能造成了本文的模型不足,因此,这值得我们进一步研究消费者需求变化对创新激励、消费者剩余和社会总福利的影响。此外,对于许可类问题的研究涉及两类创新,一类是工艺创新,主要是指成本节约型(cost reduction)创新;另一类是产品创新。本文只关注了成本节约型的创新,而没有考虑对产品创新的研究。二者的主要区别是,许可增加行业利润不是通过行业成本的节约,而是增加行业的需求。对于产品创新类许可问题的研究将是以后的重点。 注释: ①国家知识产权局专利实施许可合同备案信息不包括许可金额等数据,知识产权局规划发展司专利实施许可合同备案情况分析包含许可金额等数据,最新的数据年份为2010年。备案信息最新的年度数据为2012年,涉及专利数16052件,相比2010年15762件并无明显增长(这也说明我国专利转化率低的状况并未好转),因而本文选取包含许可金额信息的2010年度数据。 ②创新可以分为两类:工艺创新(process innovation)和产品创新(product innovation)。对于工艺创新,Tirole(1988)将使厂商成为垄断厂商,其他厂商不生产的创新定义为激变创新[26](P391)。创新包括专利和非专利技术等,本文主要研究对象为成本节约型专利,在研究许可类问题时各类创新是等价的,因而本文的专利和创新是等价的。 ③完全覆盖是指厂商将商品销售给最远端的消费者时利润非负。 ⑤限于篇幅,本文的计算过程从略,感兴趣的读者可向作者索取。 参考文献: [1]国家知识产权局规划发展司.2010年我国专利权质押登记及专利实施许可合同备案情况分析[J].中国发明专利.2011,(7):50—52. [2] Arrow,K.J.Economic Welfare and The Allocation of Resources for Invention[C]//R.R.Nelson.The Rate and Direction of Inventive Activity,Princeton University Press,1962. [3] Kamien,M.I.,Tauman,Y.The Private Value of a Patent: A Game Theoretic Analysis[J].Journal of Economics (Supplement).1984,(4): 93—118. [4]Kamien,M.I.,Tauman,Y.Fees versus Royalties and the Private Value of a Patent[J].The Quarterly Journal of Economics,1986,(3): 471—492. [5] Katz,M.,C.Shapiro.On the Licensing of Innovations[J].Rand Journal of Economics,1985,(4):504—520. [6] Rostoker,M.A Survey of Corporate Licensing[J].The Journal of Law and Technology,1984,(2):59—92. [7] Inés Macho-Stadler,Xavier Martinez-Giralt,J David Pérez-Castrillo.The Role of Information in Licensing Contract Design[J].Research Policy,Elsevier,1996,(1):43—57. [8]Muto.Licensing on a Cost-reducing Innovation to a Differentiated Duopoly[Z].Discussion Paper No.78,Tohoku University,1988. [9]Muto.On Licensing Policies in Bertrand Competition[J].Games and Economic Behavior,1993,(5):257—267. [10]Wang X.H.Fee versus Royalty Licensing in a Differentiated Cournot Duopoly[J].Journal of Economics and Business,2002 (2): 253—266. [11]Ruben Hernandez-Murillo,Gerard Llobet.Patent Licensing Revisited: Heterogeneous Firms and Product Differentitation[Z].CEMFI Working Paper No.0301,2003. [12]Wang,X.H.Fee versus Royalty Licensing in a Cournot Duopoly Model[J].Economic Letters,1998,(1): 55—62. [13]Kamien,M.I.,Tauman,Y.Patent Licensing: the Inside Story[J].The Manchester School,2002,(1):7—15. [14]Debapriya Sen,Yair Tauman.General Licensing Schemes for a Cost-reducing Innovation[J].Games and Economic Behavior,Elsevier,2007,(1):163—186. [15]Beggs.The Licensing of Patents under Asymmetric Information[J].International Journal of Industrial Organization,1992,(2):171—194. [16] Monerris,Vannetelbosch.Bargaining with Externalities: Licensing of an Innovation[Z].Discussion Papers (IRES-Institut de RecherchesEconomiquesetSociales) with number 1997007,1997. [17] JP Choi.Technology Transfer with Moral Hazard[J].International Journal of Industrial Organization,2001,19(1—2):249—266. [18]Bousquet,Cremer,Ivaldi,Wolkowicz.Risk Sharing in Licensing[J].International Journal of Industrial Organization,1998,(5):535—554. [19] Caballero-Sanz,Moner-Colonques,Sempere-Monerris.Optimal Licensing in a Spatial Model[J].Annals of Economics and Statistics,2002,(66):257—279. [20] Sougata Poddar,Uday Bhanu Sinha.On Patent Licensing in Spatial Competition[J].The Economic Society of Australia,2004,80(249):208—218. [21]Tarun Kabiraj,Ching Chyi Lee.Licensing Contracts in Hotelling Structure[J].Theoretical Economics Letters,2011,(3):57—62. [22] Fehmi Bouguezzi.Fees versus Royalties in Hotelling and Salop Models[Z].Discussion Paper,2011. [23] Sougata Poddar,Fehmi Bouguezzi.Patent Licensing in Spatial Competition: Does Pre-innovation Cost Asymmetry Matter?[Z].University Library of Munich,Germany in its Series MPRA Paper with Number 32764,2011. [24]Yuanzhu Lu,Sougata Poddar.Patent Licensing in Spatial Models[J].Economic Modelling,2014,42(10):250—256. [25] Fehmi Bouguezzi.Technology Transfer in a Two-dimenstionalModel[Z].Discussion Paper,2014. [26] Tirole,J.The Theory of Industrial Organization[M].Cambridge:The MIT Press,1988. (责任编辑:陈敦贤) 收稿日期:2016-03-26 基金项目:国家社会科学基金项目“厂商纵向约束的反垄断经济学研究”(15BJY002);中南财经政法大学博士生科研创新课题“厂商纵向约束的反垄断经济学研究”(2015B1007) 作者简介:任剑新(1967— ),男,湖北荆州人,中南财经政法大学工商管理学院教授,博士生导师; 中图分类号:F273.1 文献标识码:A 文章编号:1003-5230(2016)04-0021-10 张凯(1989— ),男,安徽六安人,中南财经政法大学工商管理学院博士生。