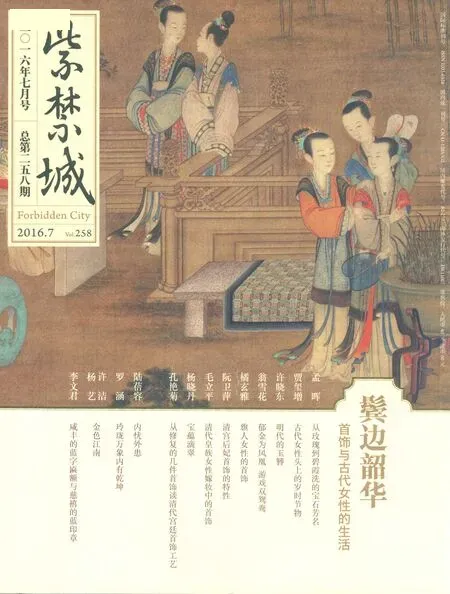

从修复的几件首饰谈清代宫廷首饰工艺

孔艳菊 故宫博物院科技部镶嵌组副研究馆员

从修复的几件首饰谈清代宫廷首饰工艺

孔艳菊故宫博物院科技部镶嵌组副研究馆员

在古时,男女都有相应的佩饰,但是那时的佩饰不仅仅是装饰,更多是身份和地位的象征。到了近现代,金银珠宝成了女人常用的一种装饰品、奢侈品,更多的是为了美和时尚。而且,随着服装的变化,佩饰大小、形状、材质不再有什么规范,追求的是新、奇、特。而古时的皇宫贵族,饰品的功能性更强,使用方法、制作工艺、珠宝种类都注重规矩,不能太个性化,要符合身份的要求和服饰的风格。因此,我们看到一件古代的饰品,一般都能说出它是由什么社会地位的人佩戴,做什么用以及怎么用。清代宫廷首饰的分类,按功用可分为帽饰、头饰、耳饰、颈饰、手饰;按材质有红蓝宝、玉石、翡翠、水晶、珍珠、玛瑙、金银、沉香木、玳瑁等等。不同级别的官员和皇室嫔妃要根据材质的高贵程度适当选材。工艺,则包括细金、点翠、玉石雕刻、镶嵌、串珠编制等。

我国传统的宝玉石加工方法通常是因石造型,基础形状是方与圆的结合与变化,再把人与自然的关系、人的崇拜和理想借助某种造型制作、传达出来。依据这些特点,笔者暂且把这种专属于东方美学指导下的造型形式称为自然主义风格的工艺美术,把西方使用机械将宝玉石切磨成各种规则形状,再进行镶嵌的形式称为机械主义。在清代后期的饰品中也能看到切磨成多棱形状的宝石,这是受西方工艺品影响的一种宝石制作方法。东方传统的宝石制作,多是随宝石的形状进行雕琢加工、抛光、镶嵌,雕琢的装饰题材也源于自然,如树叶、花鸟、虫兽等。这种艺术品的造型方式及其反映出来的特殊的美学概念区别于西方机械主义风格。小小的饰品也能反映出人文的价值取向,并传达祈求福寿康宁的愿望。「万年常在」、「富贵平安」、「福在眼前」等吉祥图案也是饰品上的常见题材,借助自然中的元素,通过谐音的方式表现主题,是明清时期图案装饰的主要目的和重要特色。

细金工艺

细金工艺是首饰最为常用的基础成型方法。其中,花丝编织与堆垒的组合变化空间无限,金银片丰富的细小造型使成形更加灵活多样,二者最终使花丝工艺作品具有丰富的层次感与逼似的仿真效果。可以充分发挥思维的想象力,设计形式多样的饰品,再镶嵌珠宝、配以点翠,金银珠宝自身颜色的搭配会使每件成品都与众不同。

文物之一 蜻蜓发簪(对) 银镀金点翠嵌料石珊瑚蜻蜓发簪,长十七厘米,宽八厘米,高约一点五厘米 ,铜镀金花丝嵌宝石、玻璃、珊瑚、点翠。灵活运用了花丝工艺的造型方法,用珠、丝、片简单元素组成复杂变幻的造型,把细致完美的「工」和鲜艳典雅的色泽完美的结合在一起。

两件蜻蜓发簪主体均分为上下两层,中间用金属丝相连,完成品仍然可以调节上下空间。笔者把上下两层分别画出,以便更直观地观察,看似接近的两支蜻蜓发簪造型的变化。这体现的是设计者的想象力和创造力,可以看出这与真实的蜻蜓是多么不同。两件发簪的制作方法都是以珠、丝、片为基础元素进行焊接组合制成骨架,然后再镶嵌宝石、点上鸟羽。

全景

蜻蜓簪

上下两层金属构件平面图

侧面结构

背面结构

花丝

镶嵌手法

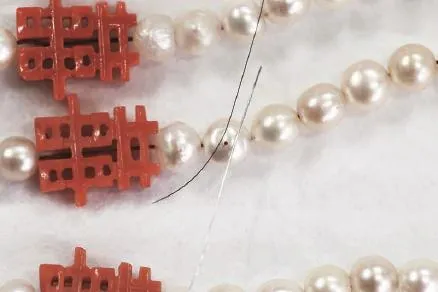

文物之二 银镀金点翠穿珠流苏 珍珠作为一种宝石,经常用来点缀在首饰精细夺目之处。由于珍珠表面较光滑,不易粘接,为了防止脱落,常在中心穿孔并拴以金属丝,再装饰在原本非常精致的饰品上。这件流苏珍珠直径约四毫米,而孔径约零点一五毫米。修复中发现一颗珍珠两侧面再多钻两孔,恰巧与串绳孔径一致(如图示放置金属丝和发丝以作比较,金属丝直径零点一毫米,发丝直径零点零五毫米)。

值得一提的还有珊瑚「双喜」字的制作。珊瑚为有机宝石,硬度为三点五到四,雕琢此种硬度的宝石,要使用玉器雕琢工具辅以金刚砂反复琢磨。玉石雕琢是利用圆形工具旋转带动金刚砂进行磨制的原理进行工作,故方形孔只能使用先钻孔、再用锼弓子锼刻的方法完成,最难做成。双喜字珊瑚配饰宽八毫米,高十二毫米,厚三毫米。字中镂空处方孔大小约为一毫米,观测锼刻丝直径约为零点三毫米。

流苏全形

珍珠孔一侧银白色的为金属丝,另一侧黑色的为头发丝

文物之三 沉香嵌金丝米珠扁方 首饰的修复中,米珠钻孔及极细金丝的制作清晰可见。我们通常把直径大约一毫米的小珍珠、小珊瑚珠、小玻璃珠等称为「米珠」,意思就是像小米一样大的珠子。然后用这些小米珠穿孔,再编成各种图案和珠穗,这件扁方四周围绕的就是这样的米珠。珍珠为不规则圆珠,直径一至一点五毫米,珍珠孔径约零点零八毫米,选择直径零点零五毫米发丝为参照。外围是直径零点零五厘米金属丝绕成的花瓣,花心为直径零点六毫米的金珠。排列镶嵌在沉香木的凹槽里。

珊瑚质双喜字实物方形孔,由于方孔制作原理和工艺特点,方形孔最终往往不能实现正方形

方形孔加工示意图

文物之四 铜镀金錾花嵌珠石珊瑚领约 由于现代服饰的变化,领约这种饰品已不常见。作为一种清代特有的饰物,其功能接近现代的领带、领结,更有装饰性。形状类似项圈,但是比项圈厚重,靠后的左右两侧分别设有活动的关节,可以打开佩戴,然后用细绳在后面系紧,再将左右稍粗配有宝石的穗由后往前搭放于胸前。佩戴好这些饰品,走动、行礼都要讲究分寸。也由此可见古时佩戴饰品对佩戴者言行的约束作用。

扁方全形

领约

其他相关工艺

点翠 对翠鸟毛迷人蓝色的好尚,古已有之,点翠工艺早在汉代的头饰上就已经出现,到明清时期更是应用普遍。常用点翠使用的的翠鸟毛,是从一种蓝耳翠鸟的脊背部和腰部采下的正羽和半戎羽。尽管看起来翠鸟身上覆盖的大部分羽毛均为蓝色,但是真正能用于点翠的羽毛并不多。正羽来自翅膀,质地较硬颜色也比较深比较暗;半戎羽前段三分之一的正羽有鲜艳的蓝色,饱和度高且质地柔软细腻,但是,比较松散,不易采集。采下来的羽毛要在背面刷胶加固进行「定羽」,再根据轮廓的大小进行剪切、排列。点翠的时候是借助毛笔、镊子、细竹签、刀片、玛瑙刀等工具进行。每支羽毛经过「定羽」,能使用的面积约为八~九毫米×三毫米。蜻蜓簪下层纹样中单侧明蓝色区域就大约需要八到十支羽毛。

玻璃 在清代,玻璃还是一种新型材料,纯手工制作,仍然遵循自然主义的成形方法和颜色选择。作为仿真宝石使用的玻璃,红色接近红宝石和碧玺,绿色接近翡翠、松石,蓝色近似青金石,白色效仿白玉或水晶等等,人工配色、搅拌流淌的纹路和天然宝石十分相似。

翅膀正羽

背部及腰部半戎羽(主要来源)

半戎羽及戎羽

图中明蓝区域中可见翠鸟毛从左至右依次层层点缀

上述具体介绍的几件文物及其工艺、造型特点,能大致反映出相关类别文物的制作方法和精细程度。从中也可发现清代首饰中几种常用的装饰图案,以及当时普适的审美取向和价值取向。

红、绿玻璃珠

红、绿玻璃片

红褐色水滴玻璃

红、绿异形体玻璃

后记

二○一六年五月间,因配合我院的展览,笔者与另外两名同事对清宫旧藏的几件首饰进行除尘、加固、保养。在对其进行修护的同时,仔细分析了工艺制作方法。研究原始制作工艺是我们对相关文物进行修复的必修课,可以帮助我们制定更加科学、准确的修复方法,采取更加适度的修复措施。这几件文物中涉及到了松动脱落翠鸟毛的加固、除尘,考虑到纯天然胶粘剂的牢固程度和抗虫蛀能力,现代修复一般不采用纯天然植物或动物胶粘剂,而使用无酸乳胶加固翠鸟毛。还涉及金属构件氧化层、局部锈蚀的去除和保养,松动宝石、珍珠的加固等。详细的修复步骤不在这里细述,但是,每当修复首饰镶嵌类的文物,总被精致的细节震撼,细致的程度,即使今人靠现代手段也难以企及,无法炮制。这令我想起许多现代工艺的仿品,即使材质没有不同,工艺总是一眼便可识破,也许是因为现代已经没有古人所在时代的特殊社会环境?工具不够精准?还是因为物品缺少了来自制作者的痕迹,人的气息?一件件精细的工艺、仿真的造型,巧妙的设计,高贵的色调,即使宝石常常带有各种瑕疵,加工并不是那么完美,珍珠并不圆或者绿颜色的宝石是玻璃而非真翡翠。但是,总让人看着如此谐调,接近自然。这不是刻意追求的华贵气质,也不是对古典文化空洞无神的展示,而是传达东方美学的特有形式。