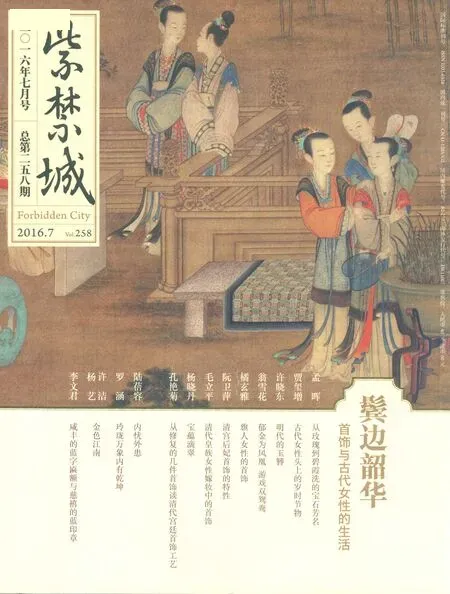

清代皇族女性嫁妆中的首饰

毛立平

清代皇族女性嫁妆中的首饰

毛立平

中国人民大学清史所副教授,研究方向为清代社会史、性别史,著有《清代嫁妆研究》

清光绪 《大婚典礼红档》清华大学图书馆藏

清代,后妃、公主等皇族女性的嫁妆都由皇室提供,从现存档案记载来看,妆奁的内容一般包含衣物冠帽、珠宝首饰、家居和家具用品等。珠宝首饰是其中必不可少的一项。清同治和光绪两朝皇帝的《大婚典礼红档》较为完整地记载了后妃妆奁的筹备资料,清晰地展现出其妆奁的来源与具体内容。而近年出版的《清宫内务府奏销档》也包含了一些清代公主出嫁时的妆奁筹备记载。以上档案为我们研究清代皇族女性的嫁妆以及其中的首饰,提供了不可多得的宝贵史料。

皇族女性嫁妆中的珠宝首饰可谓种类齐全、样式繁多,从类型上包括佩、手串、扳指、戒指、戒圈、钿子、扁方、簪、翠花、镯、钳、环、耳坠、指甲套等;材质则以金银、翡翠、珊瑚、碧玡瑶、蜜蜡、金珀、沉香、白玉、珍珠、水晶、玛瑙等构成。下面以首饰中颇具满洲特色的几类为例,对皇族女性妆奁首饰进行阐述。

清人绘 孝定景皇后(光绪帝皇后)朝服像轴(局部)

金累丝嵌珠宝凤钿

金累丝九凤钿口

钿子是满洲贵族女性的重要头饰,用于较为正式的场合搭配礼服。旗人福格在《听雨丛谈》中详细介绍了钿子的形制:

八旗妇人彩服,有钿子之制,制同凤冠,以铁丝或籐为骨,以皂纱或线冒之。前如凤冠,施七翟,周以珠旒,长及于眉。后如覆箕,上穹下广,垂及于肩,施五翟,各衔垂珠一排,每排三衡,每衡贯珠三串,杂以璜瑱之属,负垂于背,长尺有寸。左右博鬓,间以珠翠花叶,周以穿珠缨络,自额而后,迤逦联于后旒,补空处相度稀稠,以珠翠云朵杂花饰之,谓之凤钿。又有常服钿子,则珠翠满饰或半饰,不具珠旒,此与古妇人冠子之制相似也。

另一位旗人学者崇彝对将钿子分为凤钿、满钿、半钿三种,「其制以黑绒及缎条制成内胎,以银丝或铜丝支之外,缀点翠或穿珠之饰,凤钿之饰九块,满钿七块,半钿五块,皆用正面一块,钿尾一大块,此所同者。所分者,则正面之上长圆饰或三或五或七也。凤钿除新妇宜用,其他皆用满钿,孀妇及年长妇人则用半钿」。(《道咸以来朝野杂记》)可见不同形制的钿子适用于不同的人群。后妃妆奁自然不会采用半钿,而取凤钿和满钿两种,又按等级分为不同的材质和式样。在《清同治大婚典礼红档》卷四中,可见其详细:

镀金点翠镶珠石凤钿子

皇后:赤金累丝凤钿全分(随凤衔五挂排子成分 大挑中挑三挑各成对 朱红金漆龙凤呈祥钿盒)、点翠凤钿全分(随凤衔五挂排子成分大挑中挑三挑各成对 朱红金漆龙凤呈祥钿盒)、万福满簪钿全分(随大挑中挑三挑各成对 朱红金漆龙凤呈祥钿盒)、万寿满簪钿全分(随大挑中挑三挑各成对 朱红金漆龙凤呈祥钿盒)、双喜字银边钿全分(随朱红金漆龙凤呈祥钿盒)、双如意银边钿全分(随朱红金漆龙凤呈祥钿盒)、牡丹花寻常钿全分(随朱红金漆龙凤呈祥钿盒)、海棠花寻常钿全分(随朱红金漆龙凤呈祥钿盒)

贵妃:赤金点翠丹凤满钿成分、赤金点翠团鹤满钿成分

嫔:赤金点翠丹凤满钿成分、赤金点翠双喜如意满钿成分

可见,皇后用凤钿,妃嫔只能用满钿。凤钿之后所列大挑、中挑、三挑即所配「流旒」,皇后妆奁中的八套钿子从数量、

金累丝嵌珠宝凤钿

形制和规格上均体现出皇后作为后宫之主的特殊地位,而其中万福、万寿的形制和龙凤呈祥钿盒等细节无不包含了对帝后婚姻的美好祝福。妃嫔的满钿不具流旒,且只能享有二钿,形制和规格也要比皇后低得多。

皇后妆奁中钿子的数量和形制并非定制,光绪帝大婚时,妆奁中的钿子与同治帝皇后有所不同,包括金点翠凤钿二顶(上

分别镶缀大小正珠、茄珠、珍珠、东珠共七百一十一颗,各种宝石、绿玉、珊瑚饰缀共四百一十四件);

金点翠尾穗二十挂(上分别穿珍珠、正珠共二千零八十颗,各种宝石饰物共三百件);金点翠穿

珊瑚米珠双喜满簪钿一顶(上镶绿玉梅花七十

七朵,花蕊上镶正珠七十七颗,旒苏上穿正珠五十四颗,各色宝石、珊瑚饰坠等一百三十九件);金点翠穿

珊瑚米珠珍珠桂花满簪钿、金点翠碧瑶葫芦花银边钿、金点翠长寿花寻常钿共三顶(上

镶大小正珠共一百四十三颗,茄珠八十六颗,各种宝石、珊瑚等饰物三百一十六件)。(转引自李鹏年:《光绪帝大婚备办耗用概述》,《故宫博物院院刊》

一九八三年二期)光绪大婚正逢国家内忧外患,慈禧强调在筹需中需贯彻「爱惜物力」、「崇实黜华」的方针,对大婚物品进行缩减办理,从钿子的数量来看,虽然较同治帝皇后的八顶减少为六顶,但其形制和规格整体而言并未有明显的「缩减」迹象。

凤钿图样

金镶珠九蝠挑头

金镶珠宝二龙挑子

头饰是妆奁首饰中的重头戏,除钿子外,还有扁方、簪子和各式头花等。《清稗类钞·礼制类》中记载,皇帝大婚礼仪中,「皇后梳双凤髻,戴双喜如意……由福晋四人,率内务府女官请皇后梳妆上头,仍戴双喜如意,加添扁簪、富贵绒花」。其中的「扁簪」即扁方,也是旗人女性特有的头饰。载涛、郓宝惠所著《清末贵族之生活》提到旗人女性「平时梳两把头,从前式样简朴,皆以真发挽于玉或翠之横『扁方』上」,可见扁方是「两把头」发型的必备用具,旗人妇女不论贵贱皆需用到扁方。皇族女性所用的扁方材质贵重,工艺精美,从《大婚典礼红档》记载来看,同治帝皇后妆奁中共包含十二枝扁方,分别为「赤金累丝扁方成对、赤金洋錾扁方成对、赤金镶嵌扁方成对、翡翠扁方成对、白玉扁方成对、白玉玲珑扁方成对」。光绪帝大婚时,皇后则有「脂玉、绿玉、伽南香等各式长扁簪二十八枝」,是头饰中数量最多的首饰。有关清代扁方的精致与华美,已有学者进行过论述。(参见冯静《如展画轴—清代满族民间扁方赏析》,《艺术品》,二〇一六年三期;徐银《鬓边风华—话清代女性饰物扁方》,《艺术品》,二〇〇八年二期)宫廷扁方,更是在材质和工艺上达到更高的层次。清代宫廷女性最为通行的两种发型—「两把头」和「大拉翅」,都需要扁方进行盘扎或者固定,因此扁方虽不似钿子来得隆重,但确是最为常用和实用的头饰。

金镂空富贵福寿吉祥扁方

金錾蝴蝶双喜扁方

青白玉盘长纹扁方

伽南香嵌金丝扁方

银镀金嵌珠梅蝶竹叶纹钳子

玉耳环

银镀金点翠珊瑚喜字纹钉白料珠耳环

从档案记载来看,清代皇族女性妆奁中的耳饰分为「钳」、「环」和「耳坠」三类,仍以同治帝皇后的妆奁为例,其中包含耳钳十六对,分别为「赤金洋錾钳成对、赤金累丝钳成对、翡翠钳成对、白玉钳成对、万福万寿点翠钳成对、双喜双如意点翠钳成对、镶嵌珍珠钳成对、镶嵌宝石钳

成对、赤金各式小金钳八对」;耳环十四对,分别为「珍珠排环二对、碧玡瑶套环二对、翡翠套环二对、翡翠环二对、白玉环二对、珍珠环二对、镶嵌点翠环二对」;耳坠四对,分别为「珍珠耳坠成对、碧玡瑶耳坠成对、宝石耳坠成对、翡翠耳坠成对」。人们常将「钳」认为耳环,但妆奁中三者明白分列,显然并非完全相同的首饰。扬之水指出耳环与耳坠的区别在于,耳环弯脚(脚,即用作簪戴的细弯勾)很长,耳坠则弯脚短,簪戴时不露脚,且耳环较耳坠更为正式,但没有论及「钳」。(参见《明代的耳环和耳坠》,《收藏家》,二〇〇三年六期)从钳、环、耳坠三者在妆奁中的先后顺序和数量多少来看,钳应当是耳饰中最为重要也最为常用的一类。清代旗人女性向有「一耳三钳」之俗,即左右两耳各扎有三个耳洞,各戴三只耳环。至乾隆时,耳饰的佩戴数量已经不仅是风俗问题,而被统治者看作满洲女性的身份标志。乾隆四十年(一七七五年)选秀女时,乾隆帝发现「包衣佐领之秀女皆带一坠子,并相沿至于一耳一钳」,认为这与「旗妇一耳带三钳」的「满洲旧风」相悖,如果只戴一只耳环「则竟非满洲矣」。皇帝认为,「此虽细事,然不加训诫,必至渐染成风,于满洲旧俗大有关系」。(《大清会典事例(光绪朝)》卷一千一百十四)如此,耳环数量成为区分满汉女性的重要标志之一。《钦定大清会典事例》明确规定:皇后「耳饰左右各三,每具金龙衔一等东珠各二」;皇贵妃「耳饰左右各三,每具金龙衔二等东珠各二」;妃「耳饰左右各三,每具金龙衔三等东珠各二」;嫔「耳饰左右各三,每具金龙衔四等东珠各二」。由于女性需要同时佩戴三对耳饰,因此妆奁中的耳饰数量应当为三对或三对的倍数。如乾隆时最受皇帝宠爱的和孝固伦公主出嫁时,嫁妆中就有「嵌东珠二颗耳坠三对」。(《内务府奏销档》乾隆五十二年十一月二十三日)清代皇后的朝服像中「一耳三钳」之制多清晰可见,包括同治帝皇后阿鲁特氏的画像。但从其妆奁来看,耳饰系以「对」为单位,数量也与「三」的倍数似无直接关系,不知是否反映出至清末时「一耳三钳」之制已经开始松动。同时,从会典的规定来看,耳饰以金龙衔两枚东珠为基本款式,而以东珠的等次区分后妃的品级。满人将产自东北的东珠作为珠中至宝,皇族女性的首饰中对于东珠的偏爱十分明显。但是,尽管后妃妆奁的钳、环和耳坠中都包含珍珠类耳饰,却并未完全依照会典规定的款式而行,而是包含了各类材质和样式,体现出首饰在实际生活中的灵活多样。

串料珠缉珊瑚双喜字耳环

串珊瑚料珠耳坠

金环镶东珠耳饰

金累丝葫芦式耳坠

金錾万字双喜戒指

搬指,又称扳指或班指,本为男性拉弓勾弦时所用器具,清代以骑射作为国本,搬指遂成为满人尚武精神的标志,特别是经过乾隆皇帝的喜爱和推崇,搬指成为清代旗人的时尚饰品。现有论述多关注搬指作为男性饰品的一面,而忽略了其与女性的关系。同治帝皇后的妆奁中,包含了不同材质和形制的搬指十二件,具体为「翡翠搬指二件、白玉带皮搬指二件、金珀搬指二件、蜜蜡搬指二件、沉香嵌金万福万寿搬指二件、沉香嵌金双喜双如意搬指二件」。值得指出的是,尽管皇后与妃嫔的妆奁在数量和形制上有较大差别,但所包含的种类是大体相同的,如前文所述的钿子、扁方等首饰后妃皆有,只是妃嫔妆奁在数量和形制规格上大大低于皇后。然而,搬指却有所不同,它只是出现在皇后的妆奁中,妃嫔妆奁皆无此项。可见,妆奁中的搬指已然不仅仅是一种首饰,而是皇后作为后宫之主的地位象征。

金套链双龙戏珠镯

金镶四龙戏珠镯

白玉凸雕缠枝花手镯

清代宫廷搬指多以玉器、宝石、沉香等材质制成,一般不用金银,但手镯却是金银、玉器宝石等材质通用。同治帝皇后妆奁中包含手镯八对,「赤金錾镯成对、赤金镶嵌镯成对、赤金累丝镯成对、赤金点翠镯成对、白玉元镯成对、白玉蒲镯成对、翡翠元镯成对、翡翠蒲镯成对」。相对于其他首饰,后妃妆奁中的手镯等差并不特别明显。同治帝贵妃妆奁中的手镯为六对,包括「赤金洋錾镯成对、赤金点翠镯成对、赤金累丝镯成对、赤金镶嵌镯成对、白玉镯成对、翡翠镯成对」;嫔妆奁中手镯三对,包括「赤金洋錾镯成对、赤金累丝镯成对、白玉镯成对」。手镯的形制和工艺性首饰佩戴的史料甚少,不知该记录是否体现清代前中期女性的首饰佩戴习俗。唯的记载。(以上见于《内务府奏销档》乾隆五十二年十一月二十三日)由于反映清代前中期女并无大的差别,只是数量和款式上的增减。有趣的是,乾隆帝和孝公主的妆奁中,除手镯外还包含「金脚镯二对」,是笔者所见皇族女性妆奁中唯一一件包含「脚镯」

清人绘 胤禛行乐图像册(局部)

最后,指甲套也是颇具满洲特色的首饰。指甲套,又称护指或金驱,是用来保护指甲兼具装饰功能的首饰。清代满洲贵族女性多留长指甲,佩戴各色华丽精致的一可参照的是在《雍正帝行乐图》中,有一张皇帝射雁的形象。图中雍正帝不仅戴金耳环,还戴有手镯和脚镯,则或许手镯与脚镯系满洲习俗中男女皆可佩戴之饰品。指甲套,成为宫廷内外的一种时尚。德龄在《清宫二年记》中描述了慈禧所戴的指甲套:「右手罩以金护指,长约三寸。左手两指,罩以玉护指,长短与右手同。」对指甲套的材质和长度都有记述,且左右两手所戴可为不同材质。同治帝皇后的妆奁中包含指甲套四对,分别为「赤金累丝指甲套成对、赤金洋錾指甲套成对、赤金镶嵌珍珠石指甲套成对、赤金点翠指甲套成对」,虽然囊括四种不同的工艺,但材质主要以金为主,并未出现其他材质,妃嫔亦同。这一点与妆奁中的其他首饰拥有各异的材质和形制有所不同,未能全面体现宫廷中所流行的各色指甲套之式样。妆奁中的指甲套虽以「对」为单位,但从佩戴习惯来看,除拇指外,其余四指均可戴,且左右手不必对称,因此后妃们在实际生活中可随意进行搭配。由于只有养尊处优的贵族女性才能留着长长的指甲,因此指甲套一定程度上也是身份地位甚至权利的象征。

清代皇族女性妆奁中的首饰,不仅能够体现其特殊的身份地位,如后妃首饰在数量、材质和形制上都有严格区别,凤钿和搬指则只为皇后所能拥有,护指也是贵族女性身份的象征等;同时也体现出清代皇室的满洲风尚和审美潮流,如扁方作为旗人女性特有发型所必备的饰品,在尺许长的窄面上发展出精美绝伦的样式和工艺,将清代宫廷首饰的设计和制作推向高峰。以上这些,都是我们在研究皇族女性物质文化史中不可忽略的环节。(若无另注,本文所涉文物皆为故宫博物院藏)

金錾古钱纹指甲套

银镀金珠石累丝指甲套