宝蕴滴翠 清代宫廷的翡翠首饰

杨晓丹

宝蕴滴翠 清代宫廷的翡翠首饰

杨晓丹

故宫博物院文保科技部综合工艺组馆员,中国地质大学宝石学博士,主要从事珠宝玉石研究

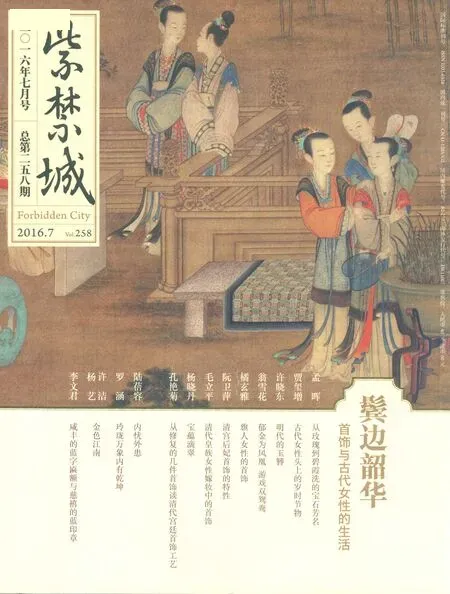

清翡翠文化的形成

清代是玉器、玉雕艺术空前繁荣的时代,尤其是翡翠艺术。在中国八千多年的玉文化史中,和田玉(软玉)文化长期占据主导地位,作为舶来品的翡翠是如何成为东方瑰宝并且在中国近代玉文化史上占取重要地位的呢?

纪昀《阅微草堂笔记》云﹁记余幼时,人参、珊瑚、青金石,价皆不贵,今则日昂,绿松石、碧鸦犀价均至贵,今则日减。云南翡翠玉,当时不以玉视之……今则以为珍玩,价远出真玉上矣﹂,可知翡翠最初只被认作美石而已。后来新疆战乱,玉路阻断,这才给了翡翠进入宫廷的机会。据目前考古发掘资料兼考察故宫院藏玉器,清以前,独缺翡翠。清代翡翠文化形成的重要时期是乾隆中晚期以后,慈禧掌权更是促成翡翠玉文化最终形成的关键。乾隆时期,经济繁荣,贪图享乐、讲排场、摆阔气的风气在满汉官员及八旗子弟中兴起,到乾隆末年达到极致,翡翠在朝廷贡品中已占有相当大的比例。宫廷审美追求奢艳,故此颜色鲜艳、色彩丰富的翡翠在清代中后期的装饰品中得到了更多的使用,并逐渐受到宫廷和上层社会的追捧。

到了清晚期的光绪朝,慈禧太后掌权,她崇尚奢华、迷恋珠宝玉石,直接导致了翡翠的装饰性追求空前发展。慈禧对颜色艳丽、娇艳华贵的﹁绿玉﹂尤为钟情,不断向织造、盐政和各地海关索贡。有这样一则档案:﹁谨将遵照画样恭制首饰教缮清单恭呈慈(即慈禧)览……绿玉扁簪四对……绿玉溜六对,绿玉戒指六对……﹂

目前故宫及民间所见的清代翡翠玉器,绝大部分均为慈禧特別珍爱的扁方、簪、坠、戒指、手镯和佩饰等翡翠玉器饰物,而非关乎朝廷礼制的玉石重器,可见翡翠的确是在慈禧时期才成为被默认的玉石新贵。如果我们说晚清时期翡翠玉文化终成大观的恩主是慈禧,毫不为过。

清宫廷翡翠首饰鉴赏

清宫廷首饰纹样多变、精致繁复、寓意深远,既带着鲜明的统治阶级审美情趣,也是一代工匠从生活中体悟出来的审美追求。

清宫廷翡翠首饰一般包括翡翠雕件首饰和翡翠镶嵌首饰两种。翡翠雕件首饰由单纯的雕刻翡翠构成,不做金属镶嵌加工,可直接佩戴或穿系丝绳佩戴。受中国传统玉文化和玉雕题材的影响,翡翠雕件首饰的艺术形态多为取势造形、依色取巧、因巧施工,即﹁取天然之形势,得天然之神貌﹂,讲究构图、线条、场景等,以形写神,形神兼备,饱含丰富的精神意蕴,注重情绪的传达和精神意向的导引。翡翠镶嵌首饰由翡翠和金属镶嵌而成,金属的光泽与翡翠交相辉映,典雅贵气。在古代镶嵌首饰中,﹁金﹂是中国古代金属的通称或金属总称,尤指黄金,而玉石是中国最贵重的石头,金玉交辉,寓意金玉满堂、大富大贵。

在传统工艺方面,金银细工和点翠工艺在当时首饰设计中也得到了广泛的应用。金银细工多达数十道工序,工艺分工明确、自成体系,打造出来的首饰非常繁复。点翠工艺在我国使用历史更为悠久,从属于金银工艺的一种辅助工种,工艺复杂,色彩艳丽,光泽感强且永不褪色,是清朝首饰中非常具有代表意义的一种首饰工艺。较之中国传统金镶玉工艺,在翡翠镶嵌首饰中使用较多的还是西方宝石镶嵌工艺。

头饰

据《大清会典》中记载,清代后妃冠服上的金玉珠宝主要有朝冠、金约、耳饰、领约、吉服冠、朝珠等六项。而在清代宫廷中头饰的饰品大致分为朝冠、钗簪、流苏、钿子、扁方、金约、发簪等。

钿子是最具有满族民族特点的饰品,

镶珠翠青钿子高一四厘米 宽二四厘米

此件钿子以黑色丝线缠绕铁丝制成网格状及盘长、寿字纹内胎,外形似簸箕。钿花由粉红色“囍”字碧玺、云纹状条形翡翠、东珠组成,共计碧玺“囍”字十八个,东珠十八颗。

不同于任何朝代的首饰,实际上是皇后、嫔妃们在穿吉服时所带的便帽,上面缠绕黑色丝线再用各种宝石、珠翠镶嵌于帽架上组成吉祥图案,清朝宫廷自皇后至品官命妇所戴的钿子都非常华丽。

清宫廷头饰中,簪钗很常见,大多是成对出现。随着簪装饰性的演变,簪头的覆盖面积越来越大,最后演变出簪花。宫廷后妃簪钗精细华美且兼顾审美与实用,取材也非常丰富,玉石、金银、珍珠、玳瑁、象牙、珊瑚及各种宝石等等,再由这些珍贵材料辅以花丝、点翠等工艺制成大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等,其中尤以一整块翡翠制出簪头和针梃连为一体的最为珍贵。翡翠花瓶为主体,内插翡翠花枝,花瓶正上方挺立粉碧玺佛手一只,一侧探出粉碧玺、蓝宝石、翡翠雕刻花蕾;一侧探出缉米珠枝蔓,镶嵌红宝一颗。头簪整体为一只翩翩起舞的蝴蝶,以珊瑚雕刻蝴蝶翅膀,好种满色翡翠蛋面做躯干,铜镀金点翠蝴蝶头与尾。翅两侧各装饰小珍珠两颗。

银镀金嵌翠石花瓶式头花长一一·五厘米 宽六厘米

铜镀金点翠嵌翠珊瑚蝴蝶纹簪长二二厘米 宽八厘米

银镀金嵌珠石花篮式簪长二〇厘米 宽一·七厘米

珊瑚龙头为挑杆,龙口内衔缉米珠攒成的花篮,上插翡翠枝叶,碧玺雕刻的小花点缀其间,下缀翡翠与红宝坠角。

金镶珠翠挑簪长一七厘米 宽二·八厘米

头簪手持一柄如意的翡翠佛手,坠珍珠串,共计六颗,翡翠坠角,佛手手腕的手镯能够活动。簪挺为银镀金材质。翡翠色泽碧绿,极润。

翠镂空蝙蝠佛手石榴纹簪(对)长一九厘米 宽一·七厘米

这对翡翠簪中心透雕佛手,佛手上下透雕石榴,石榴上下雕刻蝙蝠,寓意多寿、多子、多福。

碧玺镶宝石花簪长二七厘米 宽一一厘米

发簪具碧玺花瓣,广片叶片,点翠花萼。花朵之间点缀嵌珠花蕊。红宝石、翡翠、黄碧玺花蕾衬于主体粉碧玺花朵之下。花上挺立蝴蝶一只,广片翅膀,粉碧玺身体,触须嵌珠。簪挺錾刻“宝华足纹”。上图扁方翡翠玉质上乘,光素无纹。白地阳绿,娇翠欲滴。其下的扁方翠质,两端以粉色碧玺饰蝙蝠纹、长寿字,有¬祝福长寿﹂之意。

翠扁方长三四·五厘米 宽三厘米镶碧玺花卉纹扁方长二九·八厘米 宽二·八厘米

扁方为晚清满族妇女特有的首饰,《清末贵族之生活》记载﹁满族女子平时梳两把头,式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横扁方之上﹂。在晚清宫廷首饰中,扁方的材质也非常丰富,翡翠、白玉、金银、玳瑁等,以此为底,在其上施以金银镂空、金镶玉、金累丝点翠、玳瑁镶金、玳瑁镶珠玉等等工艺,美轮美奂。

清宫旧藏的翡翠扁方,碧绿如水,有的在翡翠上镶嵌金银、团花、蝙蝠等吉祥图案,这种珍贵的翡翠扁方,戴时横贯发中,翠绿的玉色与漆黑的头发对比强烈,十分抢眼。也有的平素光洁、不着纹饰,着重呈现玉质的碧翠欲滴、晶莹高贵。

耳饰

故宫旧藏的清代耳饰,质料高贵,色彩华美,有的体现珠翠宝石色泽的自然美,有的以繁缛取巧的工技为特色。清宫廷翡翠耳饰以镶嵌和雕刻见长,尤其晚期翡翠以浮雕、透雕结合手法雕琢各种吉祥繁复图案纹样,辅以黄金或银镀金镶嵌,典雅古朴又精致细腻。

金镶翠耳坠(对)长七·五厘米 宽一·一厘米

四爪镶嵌桃形翡翠蛋面,下坠四节金质包边镶圆形翠片,正面阳刻五铢钱,背面阳刻新月与方框图案,每节翠片之间由两个小环相连。翡翠颜色碧绿,半透明。

金镶珠翠耳坠(对)长二·二厘米 宽一·五厘米

此件耳环造型小巧,珍珠圆润,翡翠种色上佳,以黄金为托,中央镶嵌珍珠一颗,两侧嵌翠雕如意形小叶片,叶片之间坠水滴形珍珠一颗。耳环背面錾刻“志成足金”。

项饰

清朝的项饰是清宫廷首饰的重要组成部分,遇重要场合男女均需佩戴朝珠,后宫嫔妃必须佩戴领约。翡翠朝珠使用始于乾隆时期,光绪年间达到鼎盛。乾隆年间进士、曾任湖广总督的毕沅,生前爱玉如痴,其墓中出土的两串翡翠朝珠晶莹剔透,被认为是清代同类朝珠中的精品。

朝珠原是佛教数珠,后来发展成为清代宫廷重要的服装饰物,由一百零八粒珠贯串而成,附有佛头、纪念、背云。清朝满族宫廷女子朝珠的纪念与男子不同,男子两串纪念在左,女子两串在右,二者不可颠倒。

领约是宫廷皇后、嫔妃紧贴领子佩戴的一种必备项饰。通常用金银累丝编织成圆环形状,上嵌各式珠宝,两端各垂一条丝绦,尾端分别坠有珠饰使之有垂坠之感。为方便佩戴,金环的中部会安装可以开合的铰具,使用时打开金环从脖子上套入即可。

翠朝珠周长一五八厘米此件翡翠朝珠,红宝石结珠、佛头、佛头塔,珊瑚纪念,坠青金石坠角。背云点翠嵌碧玺,坠碧玺坠角。佛头两侧系镀金点翠蝙蝠配饰,明黄色丝绦。

银镀金嵌珠石项圈通长四九厘米 内径一七·五厘米

项圈为银镀金材质,錾刻卷草纹华美精细,镶嵌红宝石、翡翠四节,接缝处用累丝盘花。项圈中央镶嵌珍珠一颗,四节红宝石与翡翠之间镶嵌红宝石,绦带系红色料石珠结二颗,下坠红宝石与翡翠坠角四颗。

手饰

翡翠手镯在清朝中期开始流行,晚期达到鼎盛。宫廷所用手镯大多用料考究,工技精巧,纹饰华丽,且巧用各种材料。手镯形制以圆形圈口为主,也有方形或椭圆,早期由于纯粹手工制作,所以在对称性和粗细均匀程度上有差异,抛光程度也不好,所以用手抚摸可感到凹凸不平或粗细变化。

手串又称软镯或¬手串十八子﹂,由十八粒同一质料的珠子组成,既可戴于手腕、把玩掌中,也可悬挂于衣襟之上。清宫旧藏后妃的翡翠十八子串,将当时十分珍贵的翡翠、粉色碧玺、珊瑚、珍珠集于一体,在清代宫廷首饰中亦属珍贵。

清朝宫廷戒指工艺已经相当完善,一般都是将上好的翡翠玉料打磨成指环的形状,也有在玉石上雕刻竹节等花纹。还有金里镶翠戒指,是以内圈金胎为底,外圈镶纹翠箍,边缘上镶嵌一圈小珠起到固定和粉装饰金翠接缝的效果。

翠镯(对)内径六厘米

这对翡翠镯子翡翠绿色莹润,颜色深浅不匀,偶有艳绿,水头足,堪称“高翠”。镯外侧阴刻如同包袱系结的袱状纹。

翠十八子手串通长三二厘米 周长三〇厘米

手串由十八颗高色翡翠珠子组成,翠色艳丽,颜色均匀,粉碧玺做结珠与佛头、佛头塔与之搭配,佛头塔下穿金质铃杵,下坠银镀金点翠六瓣背云,其上镶嵌东珠、红宝石及钻石,粉碧玺坠角。

翠雕桃子纹戒指(对)内径一·六厘米

翡翠戒身雕桃子纹饰,整体颜色鲜绿明艳。浮雕桃纹巧妙的利用了颜色的不均匀,表现出桃实与枝叶间斑驳参差的自然光影效果。

金里镶翠嵌珠戒指内径二·二厘米

翡翠戒指含金里,外侧两边镶嵌米珠五十粒,呈腰鼓状。翡翠色泽莹润,水头足。以珍珠、金、翡翠三种名贵材质融为一体,富贵华丽。

佩饰

清宫廷翡翠饰物中蕴含传统文化最为丰富和深厚的,最能体现传统玉文化思想渊源的就是玉佩。其佩戴方式通常是男子系于腰间,女子挂于胸前。清宫廷翡翠玉佩常在佩上栓一双套结,以红碧玺、红宝石、红色尖晶石为结石,在结石之下用米珠把线绳围住,绿、红、白的色彩对比抢眼夺目。

清宫旧藏的翡翠香囊做工极为精细,多以透雕为主,玲珑剔透,悬垂宝珠流苏,构造精致巧妙,展示了后妃宫廷生活精致华丽的一面,也侧面反映了清宫对女性行为的要求和形象认知—举止娴雅,温婉动人。

翠佛手纹佩长四·五厘米 宽三厘米 通长十厘米

此件以质地上乘的整块高色翡翠制成,颜色正阳、饱和度高,点缀粉色碧玺珠,将小巧玲珑的翠佩映衬的更加精致。佛手因「佛﹂与「福﹂的谐音,被视为吉祥物,常与桃及石榴一并出现,为多子、多福、多寿的「三多﹂寓意。

翠三羊纹佩长六·七厘米 宽四·二厘米 通长一三·五厘米

玉佩正面一侧雕刻松柏,一侧雕刻山石,松柏之上云雾缭绕,松下卧有山羊三只,抬头仰望翠柏,寓意“三阳开泰”。玉佩背面为冬瓜皮色,雕刻整块的山石图。

翠玉镂雕双面香囊长六·二厘米 宽四·七厘米 通长三一·五厘米

此件香囊采用花青料翡翠制作,呈扇形,中空可开合,颜色深绿伴有黑色斑点。胎体极薄,雕工精湛。香囊中央镂雕双鱼对立,双鱼之上镂雕罄,周围辅以卷草纹饰。香囊上饰珊瑚珠、盘长结,下坠珊瑚珠、珊瑚米珠流苏,流苏坠水滴形翡翠坠角。装饰华丽,寓意“吉庆有余”。