我国食品安全信息共享机制建设析论

汪全胜

我国食品安全信息共享机制建设析论

汪全胜*

食品安全的多元主体的管理与治理是基于食品安全信息的共享。我国2015年新修订的《食品安全法》确立了食品安全社会共治的理念,并建立了食品安全信息共享的机制。但是我国目前的食品安全信息共享机制仍然存在一些不足与缺陷:食品安全信息的分类标准不明确;多元监管主体的职能不清,发布信息范围难以界定;监管部门之间的通报与报告机制不协调;食品安全管理的协调机构信息协调缺乏法律依据等。为建立有效的、通畅的食品安全信息共享机制,我国应修订《食品安全信息公布管理办法》;明确食品安全信息的范围;明确统一公布的食品安全信息的范围;建立统一的信息安全发布平台;完善监管部门的信息通报与报告机制;各监管部门应建立专门的信息交流平台以及强化信息沟通的法律责任设置等。

食品安全信息 信息共享机制 食品安全法 食品安全治理

2015年4月24日第十二届全国人大常委会第十四次会议修订了我国2009年的《食品安全法》,并于2015年10月1日正式实施,这部被称为“史上最严”《食品安全法》,在农药管理、保健食品管理、婴幼儿配方乳粉生产、网购食品监管、转基因食品等很多方面进行了完善规定,同时设置了更为严厉的法律责任。另外,新修订的《食品安全法》第6条、第143条建立健全食品安全全程监督管理工作机制和信息共享机制,这是一种制度创新。食品安全信息共享机制建设是我国食品安全管理与治理环节重要的一环。然而新修订的《食品安全法》关于信息共享机制建设的规定非常原则,而基于2009年的《食品安全法》而制定的《食品安全信息公布管理办法》存在诸多不合时宜的规定,如何建立更富有成效的食品安全信息共享机制是需要探讨的问题。

一、食品安全信息共享机制建设是多元主体有效管理或治理的必然

新修订的《食品安全法》第5条、第6条明确了我国现行食品安全的多元主体的监管模式,即称之为“分段监管为主,品种监管为辅”的多元主体监管体制模式,分段监管主要是从两方面的意义而言的,一方面从行业管理角度,不同行业由不同的政府部门加以监管,如种植养殖由农业部门负责,食品加工由发展改革部门负责,流通消费环节由商务部门负责;另一方面是从执法的角度,不同的产品环节由不同的执法部门负责,如农产品种植养殖由农业部门负责,食品生产加工环节由质检部门负责,食品流通环节由工商部门负责,餐饮业和食堂等消费环节由卫生部门负责,食品药品监管部门负责对食品安全综合监督、组织协调和依法查处重大事故。品种监管主要适用于特殊行业,如生猪屠宰加工管理由商务部门负责。

我国食品安全监管体制的形成有其历史的根源。建国以后相当长一段时间,我国主要采用单一部门主管食品卫生工作,上个世纪60年代以后,开始探索多元体监管食品安全的模式。1960年1月18日国务院转发国家科委、卫生部、轻工业部拟定的《食用合成染料管理暂行办法》,开始尝试建立多部门共同监管的模式。1965年8月17日,国务院批转卫生部、商业部、第一轻工业部、中央工商行政管理局、全国供销合作总社制定的《食品卫生管理试行条例》。该条例的颁布标注着多元主体监管模式已经基本形成。其后,1979年8月28日国务院发布的《中华人民共和国食品卫生管理条例》、1982年11月19日全国人大常委会制定的《中华人民共和国食品卫生法(试行)》(这是第一部上升到法律层面的食品安全法律文件)、1995年10月30日全国人民代表大会常务委员会制定的《食品卫生法》、2009年2月28日全国人大常委会制定的《食品安全法》都是不断地将这种多元主体监管体制进行强化。但“分段监管为主、品种监管为辅”的多元主体监管是2004年确立的,2004年国务院发布的《关于进一步加强食品安全工作的决定》确立了“按照一个监督环节,一个部门监管”的原则,采取“分段监管为主,品种监管为辅”的方式,明确农业部门、质检部门、工商部门、卫生部门、食品药品监督部门的监管职责。这种模式被2009年的《食品安全法》以及2015年修订的《食品安全法》认可下来。虽然食品安全的监管是个复杂的过程,但多元主体的监管模式无疑具有深厚的历史基础。

应该说,现行我国食品安全监管体制有一定的合理之处,但也存在一定的问题,比如有学者认为,分段监管在一定程度上实现了对食品安全的全程监管,但是分段监管常常会出现权责不明、衔接处存在“真空地带”等状况。①参见孔书玲:《食品安全法律体系完善路径探索》,载《人民论坛》2013年第10期。还有学者认为,因法律对各个部门的监管职责和权限划分并不明确,监管职权无法有效行使,这就直接导致食品安全监管中职责混乱、政策不一、监管重叠且矛盾等现象的发生。②参见赵云霞、王静:《我国食品安全法律体系存在的问题及完善措施》,载《唐山师范学院学报》2013年第4期。

如何在现有的食品安全监管体制中改善我国食品安全的监管效力,最大程度地防范与防止食品安全事故的发生?笔者认为,基于目前的多元主体管理模式,要突破目前分段监管障碍的关键是部门间的信息共享,通过建立各部门共享的信息平台,充分利用各部门资源,整合不同的专业知识,减少管理层次,形成各部门监管的良性互动,真正做到“分段监管,无缝衔接”。

食品安全监管实质上是对食品安全信息的监管③参见孔繁华:《我国食品安全信息内部流通机制探究》,载《广东行政学院学报》2012年第2期。,即建立食品安全信息共享机制,减少各部门收集信息的成本,整合食品安全的信息资源。在分段监管体制下,每一阶段、每一个环节的监管部门都应在掌握充分信息的基础上进行有效管理或治理,但这些信息都是本部门收集与整理出来的,不同部门之间的信息不畅通,每个监管部门都是“各成一体”,如此,必然会大大增加各部门进行监管信息收集的成本,造成监管效率低下。因此,最好的方式与措施就是,建立我国统一的食品安全信息共享平台。一旦这个平台建立起来并能有效运转,那么它就可以实现监管信息资源的整合,极大提高食品安全的监管效率,节约监管成本,使现存的监管力量发挥其最大的效用。④参见朱爱勇、常旺、刘丽娟、朱春奎:《关于构建食品安全信息共享平台的探讨》,载《海军医学杂志》2013年第5期。

二、新修订的《食品安全法》关于食品安全信息共享机制的建设

我国现行有效的《食品安全信息公布管理办法》是国家卫生部会同农业部、商务部、工商总局、质检总局、食品药品监管局于2010年11月3日制定通过的,但该办法是基于2009年《食品安全法》而制定的,虽然多数内容与现行《食品安全法》并不冲突,但一些内容与新修订的《食品安全法》并不一致,需要进一步完善。这里我们主要结合新修订的《食品安全法》以及与该法律内容相一致的《食品安全信息公布管理办法》来考察一下我国现行食品安全信息共享机制的建设。

(一)将食品安全信息分为统一公布的食品安全信息和各有关监督管理部门依据各自职责公布的食品安全日常监督管理的信息

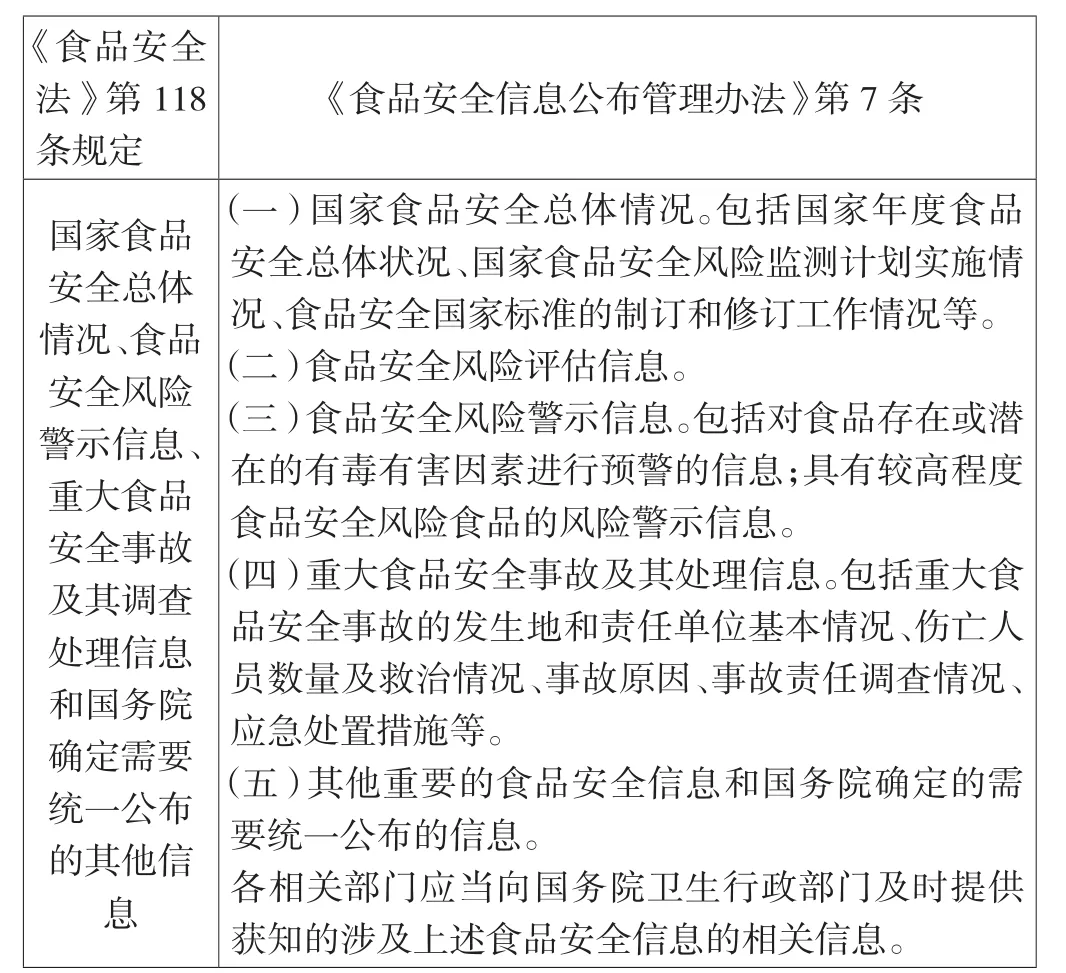

1.关于统一公布安全信息的主体。《食品安全法》第118条将其分为两类主体,一是国务院食品药品监督管理部门;二是省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门。关于统一公布的食品安全信息的范围,由国务院食品药品监督管理部门来公布的,限于“国家食品安全总体情况、食品安全风险警示信息、重大食品安全事故及其调查处理信息和国务院确定需要统一公布的其他信息”;由省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门公布的,限于“特定区域的食品安全风险警示信息和重大食品安全事故及其调查处理信息”。我国《食品安全信息公布管理办法》对这两类统一公布的食品安全信息范围进行了细化,更具有可操作性,参见表一、表二:

国务院食品药品监督管理部门统一公布的食品安全信息范围(表一)

省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门统一公布的食品安全信息范围(表二)

当然以上关于食品安全信息统一公布的主体是不一样的,《食品安全法》规定的统一公布主体是国务院食品药品监督管理部门以及省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门;而《食品安全信息公布管理办法》规定的统一公布的主体是国务院卫生行政部门以及省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门。这是一个很大的差异,依“上位法优于下位法”的原则,《食品安全信息公布管理办法》应作出修改,以保持与《食品安全法》的规定一致。

2.日常食品安全监管信息由各监督管理部门根据职责公布。《食品安全法》第118条还规定了不同政府部门依据其职权发布食品安全日常监督管理信息,即县级以上人民政府食品药品监督管理、质量监督、农业行政部门在自己职责范围内公布食品安全日常监督管理信息。这里涉及的监管部门只有食品药品、质量监督以及农业行政部门三大部门,应该说这是不全面的,我们前文考察我国食品安全监管主体多元化模式,涉及到农业部门、质检部门、工商部门、卫生部门、食品药品监督部门、公安部门、出入境检验检疫部门、商务部门等。《食品安全信息公布管理办法》第9条规定的主体范围有卫生行政、农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监管、商务行政以及出入境检验检疫部门等。我们认为,只要有一定的食品安全监管职责,都应该根据各自职责建立自己的食品安全信息公开的范围。

(二)规定了不同监管部门的食品安全信息的通报制度

我国《食品安全法》规定了食品安全信息的通报与报告制度。通报与报告是两种不同的制度,报告通常是下级机关向上级机关汇报自己掌握的食品安全信息;而通报则是指食品安全监管机关向本地方其他对食品安全负有事务管辖权的机关提供食品安全信息。⑤同注③。

关于食品安全信息的通报制度规定涉及到很多条文:《食品安全法》第14条规定,国务院食品药品监督管理部门和其他有关部门获知有关食品安全风险信息后应当立即核实并向国务院卫生行政部门通报;第16条规定,食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的,县级以上人民政府卫生行政部门应当及时将相关信息通报同级食品药品监督管理等部门;第19条规定,国务院卫生行政部门将食品安全风险评估结果向国务院其他有关部门通报;第20条规定,省级以上卫生行政部门、农业行政部门相互通报食品、食用农产品安全风险监测信息,国务院卫生行政、农业行政部门应当及时相互通报食品、食用农产品安全风险评估结果等信息;第32条规定,省级以上人民政府食品药品监督管理、质量监督、农业行政等部门应当对食品安全标准执行中存在的问题进行收集、汇总,并及时向同级卫生行政部门通报;第48条规定,食品安全监管部门撤销有关食品认证的,应当向县级以上食品药品监督部门通报;第95条规定,国家出入境检验检疫部门向国务院食品药品监督管理、卫生行政、农业行政部门的通报以及国家食品药品监督部门向国家出入境检验检疫部门通报;第100条规定,国家出入境检验检疫部门向其他部门通报;第103条规定,县级以上人民政府质量监督、农业行政等部门在日常监督管理中发现食品安全事故或者接到事故举报,应当立即向同级食品药品监督管理部门通报;第104条规定,县级以上卫生行政部门向同级食品药品监督管理部门的通报;第113条规定,食品药品监督部门向投资主管部门、证券监督管理机构和有关的金融机构通报食品生产经营企业的违法情况;第116条规定,食品生产经营者、食品行业协会、消费者协会对执法部门的人员违法执法的,向执法部门通报;第119条规定,县级以上人民政府食品药品监督管理、卫生行政、质量监督、农业行政部门应当相互通报获知的食品安全信息;第145条规定,有关食品安全的监管部门应通报而未通报的法律责任问题。

应该说,《食品安全法》关于通报的主体、通报的对象以及需要通报的内容都作了规定,但对于通报的方式、通报的程序机制未作规定。《食品安全信息公布管理规定》第6条规定了各监管部门相互通报的义务,并且规定,各有关政府部门应当建立有效的信息通报的工作机制,明确信息通报的形式、通报渠道和责任部门。同时,接到信息通报的政府部门也应当及时对食品安全信息依据职责分工进行处理。这一条规定还是较为原则,它实际上将这种权力赋予了各个食品安全监管部门协商确定,因此,这种制度规定没有可操作性,是停留在“书面上的法”。

(三)明确了食品安全信息的报告制度

前文我们考察了通报与报告有所不同,在食品安全信息的报告制度中,一般是由下级主体向上级主体的职责报告制度。

《食品安全法》对食品安全信息的报告制度规定也很多:第14条规定,医疗机构向卫生行政部门报告食源性疾病等有关疾病信息;第16条规定,县级以上卫生行政部门向本级人民政府与上级卫生行政部门报告食品安全风险的监测结果;第32条规定,食品生产经营者、食品行业协会发现食品安全标准在实施中存在问题的应当向卫生行政部门报告;第47条规定,食品生产经营者在食品生产经营过程中有发现潜在食品风险的,应向所在地的县级以上食品药品监督部门报告;第61条规定,集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者发现有违反本法经营的行为,应向县级人民政府食品药品监督管理部门报告;第62条规定,网络食品交易第三方平台发现有违反本法经营的行为,应向县级人民政府食品药品监督管理部门报告;第63条规定,食品经营者对其所生产的食品进行召回的,应当将食品召回和处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告等。

从《食品安全法》规定的报告制度来看,报告的主体不仅是下级政府部门,也包括食品生产经营者、医疗机构、食品行业协会、集中交易市场的开办者、柜台出租者、展销会举办者、网络食品交易第三方平台等,接受报告的主体是上级政府部门或卫生行政部门以及食品药品监督管理部门。

关于食品安全信息的报告制度,明确报告的主体、报告的对象、报告的时效,对于报告的方式、程序等未有涉及。

(四)规定了食品安全监管的协调机构,协调各监管部门的食品安全信息

我国2009年《食品安全法》规定“国务院卫生行政部门承担食品安全综合协调职责”,2013年国务院机构改革确立了“国家食品药品监督部门承担食品安全综合协调职责。”而在实践中,因为这样两个机构不具备法律上的执法主体和职责,同时让一个部局级单位协调另外三个部级单位,显然不大合适,在执行时就会缺乏权威性,协调效果大打折扣。⑥参见张守文:《发达国家食品安全监管体制的主要模式及对我国的启示》,载《中国食品学报》2008年第6期。

我国有学者建议,食品安全委员会应当是一个跨各部委的,负责协调和管理食品安全有关工作的机构。其成员组成是由卫生部、农业部、国家质检总局、国家工商总局、商务部等部门的主要领导组成。⑦参见陶跃华、张晓峰:《从“三鹿奶粉事件”浅析我国食品安全监管现状及对策》,载《中国卫生监督杂志》2010年第4期。我国2009年的《食品安全法》第4条以及2015年《食品安全法》第5条都规定了国务院设立食品安全委员会。自2010年国务院设立安全委员会之后,地方各级人民政府也设立食品安全委员会,这是一个协调机构,主要负责协调各监管部门的食品安全信息,以保障各监管部门食品安全信息的畅通,提高食品安全执法效率。

三、现行食品安全共享机制的设计存在的问题与不足

根据以上我们对现行《食品安全法》关于食品安全信息共享机制的考察,在实施过程中,这种机制还会存在如下一些问题与不足:

(一)关于食品安全信息的分类标准不明确

我们前文考察了现行食品安全信息共享机制建设中将食品安全信息分为两类:一类是重要的应由专门机关统一公布的食品安全信息;一类是各监管主体的日常监管食品安全的信息。对于这两类信息标准的确定,实践中有一定的困难。结合我国《食品安全信息公布管理规定》来看,我们可以确立一些标准:1.影响范围标准。如果食品安全事件超越一个省域形成重大影响的,那么应由国务院食品药品监督管理部门来公布;如果影响范畴限于一个省级区域的,可以由省级食品药品监督管理部门来公布。2.食品安全标准、规划、计划的制定主体标准。如果是属于国务院食品药品监督管理部门制定的,当由国务院食品药品监督部门统一公布;如果是由省级人民政府食品药品监督管理部门制定的,当由省级人民政府食品药品监督管理部门统一公布。当然,尽管这样我们可以确定,统一公布的食品安全信息的标准;那么它如何与日常监管的食品安全信息区分开来,日常监管的信息也可能是会产生重大影响的,那么这就产生由谁来公布信息的问题。

(二)因监管主体职能不清,信息发布混乱

前文我们考察我国现行食品安全的监管是“分段监管为主,品种监管为辅”的多元主体监管模式:农业部负责农产品生产环节的监督;质检部门负责食品生产加工环节的监督;工商部门负责食品流通环节的监管;卫生部门负责餐饮业和食堂等消费环节的监管;食品药品监管部门负责对食品安全的综合监督、组织协调和依法处理重大事故。因为各个监管部门职责权限并没有界定清晰,在食品安全信息的发布权限上也必然有交叉,加上监管部门之间缺乏信息的沟通与协调机制,难免会出现监管部门的信息打架问题,“如在2004年初安徽阜阳‘劣质奶粉事件’中,就有多个执法部门纷纷向公众发布‘不合格奶粉名单’和‘放心奶粉’名单。因为各个部门在信息发布前没有进行沟通,导致个别奶粉同时出现在‘不合格’和‘放心’中,严重影响了信息的科学性和权威性。”⑧参见孔繁华:《我国食品安全信息公布制度研究》,载《华南师范大学学报(社会科学版)》2010年第3期。现行的《食品安全法》对于监管体制仍没有作出改革,监管主体职责不清的问题仍然存在,以后这种信息发布的混乱现象可能还会发生。

(三)监管部门之间的通报工作机制不明晰

不论是我国的《食品安全法》还是《食品安全信息公布管理办法》都没有明晰监管部门之间的通报工作机制。地方一些规范性文件如《江苏省食品安全信息报告与沟通管理规定(试行)》、《浙江省食品安全信息管理办法(试行)》、《深圳市食品安全信息工作管理办法》等因为所依据的上位法即2009年《食品安全法》已作了修改,从而很多规定不合时宜。关于监管部门之间的信息通报工作机制一般包括:通报主体、接受通报的主体即通报对象、通报的时间;通报的方式(书面还是电话、电子邮件或其他方式)、通报的程序(如通报部门的决定,通报部门负责人签署意见,通报渠道等)、通报部门的职责等。《食品安全法》仅对食品安全信息的通报主体、通报对象、通报的法律责任等作了较为原则的规定,其他通报的工作机制没有涉及。在这种情况下,要么是由两个部门互相协商,确定部门间食品安全信息通报的具体工作机制,要么是由食品安全委员会出台部门间食品安全通报的工作机制,当然最好的路径选择是,根据新修订的《食品安全法》重新修订《食品安全信息公布管理办法》对部门间的通报工作机制作出详细规定。

(四)食品安全信息的范围界定不明确

我国《食品安全法》未对“食品安全信息”范围作出明确界定,但在法律条文中出现多次,分别出现在该法第9条、第12条、第100条、第118条、第119条、第120条、第141条、第145条中。根据《食品安全信息公布管理办法》第2条的规定,所谓食品安全信息是指县级以上食品安全监管的相关部门在履行职责过程中制作或获知的,以一定形式记录、保存的食品生产、流通、餐饮消费以及进出口等环节的有关信息。也就是说,我国食品安全信息公布制度中的食品安全信息只是政府食品安全监管信息。⑨参见张云:《我国食品安全信息公布困境之破解》,载《政治与法律》2014年第8期。同样,将食品安全信息公开或披露的主体仅限于政府监管部门所拥有的食品安全信息过于狭窄,根据我们前文考察的食品生产经营者、食品行业协会、集中交易市场的开办者、柜台出租者、展销会举办者、网络食品交易第三方平台等主体报告的食品安全信息是否属于可以公开的食品安全信息没有明确。美国食品安全信息公开的对象有消费者、生产经营者、科学家和研究工作者。食品安全信息披露的内容主要包括缺陷产品召回信息、管理部门的管理规则、食源性疾病信息、食品安全资源信息等。⑩同注⑧。如此我国食品安全信息含义不清晰,公开的范围也就过于狭窄了。

(五)食品安全信息报告机制不完善

前文我们考察了《食品安全法》关于食品安全的报告制度,但是它只规定了报告主体、报告对象等,对报告工作机制未作详细规定。我国的《食品安全信息公布管理办法》对食品安全信息报告的工作机制也未作规定,从而在实践中食品安全信息的报告工作就陷入困境。以食品生产企业作为报告主体为例,它对一些食品安全信息可以报告,如《食品安全法》第32条规定的对食品安全标准在实施中存在问题的;对另外一些信息如食品召回信息,在实际操作中,食品生产经营企业对食品召回有抵触,很多企业意图通过瞒报或少报来减少本企业的损失。①参见李建东:《食品召回亟待告别密召、假召》,载《中国食品报》2011 年12月15日。这种情况下有什么样的激励机制使得企业去向有关监管部门报告食品召回的信息呢。另外,在我国《食品安全法》中也缺少对报告主体的责任设置。这就使得食品安全信息的报告制度实施效果不好。

(六)食品安全的协调机构的信息协调功能于法无据

我国现行《食品安全法》对于食品安全的协调机构的规定参见该法第5条规定的食品安全委员会。根据2010年2月6日国务院发布的《国务院关于设立国务院食品安全委员会的通知》(国发[2010] 6号)对食品安全委员的职责规定为:分析食品安全形势,研究部署、统筹指导食品安全工作;提出食品安全监管的重大政策措施;督促落实食品安全监管责任。对我国建立食品安全信息共享机制中的作用未作规定。从现行实践来看,国务院的食品安全委员会以及地方各级食品安全委员会在食品安全信息共享机制中未发挥重要作用,没有对各级层面食品安全共享进行指导、协调与监督职能。

四、我国食品安全信息共享机制建设的完善措施

根据以上《食品安全法》关于食品安全信息共享机制的建设以及所存在的问题与不足,笔者认为可以从以下方面进一步完善:

(一)修订《食品安全信息公布管理办法》

原《食品安全信息公布管理办法》是基于2009年的《食品安全法》来制定的,现修订的《食品安全法》关于食品安全信息共享机制的制度规定是以前《食品安全法》所没有的,尽管《食品安全法》对食品安全信息共享机制的规定并不全面,但可以通过专门的立法比如根据新修订的《食品安全法》来制定《食品安全信息公布管理办法》。根据以上关于食品安全信息发布主体的分析,结合《食品安全法》第118条的规定,笔者认为,应由国务院食品药品监督管理总局会同卫生部、农业部、商务部、工商总局、质检总局等来制定,内容应对我国食品安全信息共享机制作出全面的规定。

(二)明晰食品安全信息的范围

传统的从政府监管的角度来界定食品安全信息范围过于狭窄,也不利于我国食品安全的管理与治理。我们可以借鉴美国等其他国家的做法,扩大食品安全信息的供给主体,将食品生产经营者、食品行业协会、食品安全方面的专家所拥有的信息,只要不涉及到“国家秘密”范围,都应该明确其为公开范围的“食品安全信息”。为此,食品安全监管部门应建立多元化的食品安全信息收集机制。

(三)明确统一公布的“食品安全信息”范围

在我国食品安全多元监管体制不改变的情况下,食品安全信息的发布主体就会是多元的,但一定要对“重要的食品安全信息”(即统一公布的食品安全信息)与日常各监管部门所掌握的食品安全信息加以区分,从而明确不同主体的公开之责。在制定的《食品安全信息公布管理办法》中关于这两类信息的区分解决方案有两种:一是明确两种信息的分类标准,即明确哪些信息是“重要的食品安全信息”,属于国务院食品药品监督管理总局或省级人民政府食品药品监督管理局统一公布的信息范围以及由其他食品安全监管部门公布的日常监管的食品安全信息。二是由各级食品药品管理部门来决定信息的公布主体。在有关食品安全监管部门决定不了某些食品安全信息是否“重大食品安全信息”时,应及时报告或通报食品药品监督管理部门来决定,从而确定它合适的公布主体。

(四)尽快建立统一的食品安全信息平台

《食品安全法》第118条规定:“国家建立统一的食品安全信息平台,实行食品安全信息统一公布制度。”2015年国务院发布的《2015年食品安全重点工作安排》,提出我国将建设国家食品安全信息平台,实现“农田到餐桌”全程可追溯。该平台将包括食品安全监管信息化工程、食品安全风险评估预警系统、重要食品安全追溯系统、农产品质量安全追溯管理信息平台等。食物安全信息沟通平台要及时将有关食物安全的各类信息向社会披露,满足消费者和生产者的知情权。⑫

(五)各食品安全监管应设立专门化的食品安全信息联络窗口

食品安全信息的通报与报告对食品安全的管理与治理特别重要,为做好不同监管部门的信息的沟通与协调,笔者认为各食品安全监管部门应建立专门化的食品安全信息联络窗口。因为不同部门、不同层级机构所掌握的食品安全信息是不同的,有必要建立食品安全监管机构的信息联络体制。这种信息联络机制就是在各个食品安全监管机构中设置专门的信息联络窗口,由该窗口负责汇总本部门已确定的安全信息,并与本部门的上下级之间、其他食品安全监管机构之间保持信息沟通(包括夜间和节假日),交换食品安全信息。③参见王贵松:《食品安全信息决定监管成败》,载《中国食品报》2012年6月22日。

(六)完善食品安全信息通报与报告的工作机制

在修订的《食品安全信息公布管理办法》中,应将食品安全信息的通报与报告的工作机制明确化、具体化,具有可操作性。关于食品安全信息的通报,应明确通报主体、通报对象、通过时效、通报信息范围、通报方式等内容;关于食品安全信息的报告,应明确报告的部门、报告的对象、报告的时间期限、报告的信息内容与范围、报告的方式以及报告的反馈等。完善我国食品安全信息的通报与报告机制,强调食品安全信息上下、左右的畅通,做到食品安全监管的“无缝对接”,提高食品安全的监管效率,满足社会主体的食品安全信息的知情权,预防或防止食品安全事故的发生。

(七)强化食品安全信息沟通法律责任的设置

法律责任是权利或权力行使的保障机制。我国《食品安全法》第145条对未按照法律规定向上级报告或向同级食品安全监管部门报告的设定了行政法律责任,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过或者记大过处分;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分。但对于其他主体如食品生产经营者、食品行业协会、集中交易市场的开办者、柜台出租者、展销会举办者、网络食品交易第三方平台等未履行报告义务的,《食品安全法》没有设置一定的法律责任,这是法律缺失的地方,从而会造成:一方面,一些义务性条款因没有相应的责任条款作制度保障,而使得该义务性条款的实施无法保障;另一方面,法律责任条款的设置则缺少充足且科学的基础与前提。④参见汪全胜、张鹏:《〈归侨侨眷权益保护法〉法律责任设置论析》,载《华侨华人历史研究》2012年第2期。笔者认为可以在修订《食品安全信息公布管理办法》时增加关于报告主体的法律责任的设置。

(八)明确食品安全委员会的食品安全信息的协调功能

我国设立食品安全委员会不仅协调各食品安全监管部门的监管职责,更重要的是,通过协调各食品安全监管部门的食品安全信息的交流与沟通来协调它们的监管职责。根据其职责范围“督促落实食品安全监管责任”可以合乎理由地推论出,它可以对各食品安全监管部门的食品安全信息进行引导、协调与监督作用,更好地发挥该部门在食品安全管理与治理中的重要作用。

汪全胜,山东大学威海法学院教授、博士生导师。