城乡居民收入性质对城乡消费差距的影响研究*

秦晓娟

(1.山西农业大学 经济管理学院,山西 太谷 030801;2.陕西师范大学 国际商学院,陕西 西安 710119)

城乡居民收入性质对城乡消费差距的影响研究*

秦晓娟1,2

(1.山西农业大学 经济管理学院,山西 太谷 030801;2.陕西师范大学 国际商学院,陕西 西安 710119)

摘要:针对中国城乡居民消费差距高位徘徊、消费结构二元并行格局的研究要突破收入数量视角,从收入性质视角予以深刻剖析。基于经典消费理论核心思想,引申出收入的暂时性、流动性、相对性、可预期性和跨期支配性等性质,并采用1991—2013年中国29个省份的相关数据,运用固定效应变系数面板模型实证分析收入性质对城乡消费差距的影响,研究表明:在收入量既定的条件下,收入性质对城乡消费差距的影响显著;农村居民持久收入增长幅度超过城镇居民、收入向上流动幅度大于城镇居民,才能使城乡消费差距缩小;农村居民对正向不确定收入的消费倾向于抑制,而对负向不确定收入的消费则存在棘轮效应;农村居民收入跨期支配性对城乡消费差距具有弥合效应。因此,在增加农民收入数量的同时,也应注重其收入性质的改善,才能有效缩小城乡消费差距。

关键词:收入相对性;收入流动性;收入可预期性;收入跨期支配性;收入暂时性;城乡消费差距;二元消费结构;收入性质;收入质量

一、引言

从新中国成立初期到改革开放前,中国处于计划经济时代,为保障重工业的优先发展,曾实施了一系列农业补贴工业的政策,形成以户籍制度为基础的城乡隔离的二元体制,致使城乡社会经济发展水平及居民生活水平出现鸿沟,这在城乡消费方面表现很突出。据国家统计局公布的数据显示,1978年,城镇居民人均消费水平为405元,是农村居民的3倍。1978年末开始的农村改革,尤其是农业生产经营制度的改革,大幅度提升了农业生产力水平,农民收入水平随之上升,曾一度缩小了城乡消费差距。1985年城乡消费水平比降至2倍,处于历史最低水平。然而这种趋势并没有维持下去,1980年代中期以后的改革重心又回归城市,市场经济的作用也逐步显现,工业发展迅速,农业发展步伐缓慢,城市将农村远远甩在后面,城乡消费差距上升趋势强劲,1995年城乡消费之比高达3.5倍。1990年代中期以后,城市与农村在教育、医疗、社会保障体系、国有企业改革等方面的渐进式改革都对人民的生活和社会经济发展产生了很大影响,但城乡消费差距仍高位震荡并持续至今。1996—2013年城乡消费水平之比均高于3倍,2014年城乡消费水平之比仍然高达2.9倍。从消费结构上看,城镇消费在1996年由温饱型向小康型过渡,并在2003年进一步向消费型模式转变;而农村则在2000年由温饱型向小康型转变,2011年开始向消费型模式转变(袁志刚,2011)。由此可见,农村消费结构升级滞后城市十余年,城乡消费二元格局仍未破解。

城乡消费差异反映出城乡居民福利差异(林毅夫 等,2009),制约着全社会消费需求的扩大,并且群体差异的扩大会引发更多的社会矛盾,从而影响国民经济持续健康的发展大局。因此,在城乡消费差距高位徘徊及消费结构二元并行的基本国情下,在国家扩内需、重民生的宏观政策目标取向下,聚焦城乡消费差异的弥合具有重大的现实意义。关于收入范畴内的消费差异研究集中主要在以下三方面展开:

一是收入差距视角。Krueger et al(2006)采用美国消费支出数据的研究表明,收入不平等不必然加剧消费差距,但如果金融市场和保险制度结构不能应对个体收入的潜在随机变动,而且不能规避加剧的风险时,收入差距将导致更显著的消费差距。Qin等(2008)研究指出,在中国特有的二元经济结构作用下,城乡居民收入剪刀差对农民消费行为影响极大。魏君英等(2011)、孔祥利等(2013)的研究表明,中国城乡绝对、相对收入差距都呈长期扩大趋势,导致城乡消费差异也呈扩大趋势。彭定赟等(2014)进一步证实收入差距是消费差距的Granger原因,但二者不存在长期均衡关系。朱琛(2012)运用VAR模型的实证研究表明,收入差距对消费差距始终存在正向影响,且消费差距一旦形成,就会不断扩大和累积;长期内二者交互作用,产生累积和叠加效应,最终导致路径依赖和自我锁定,形成恶性循环僵局。

二是收入不确定性视角。Blundell et al(1998)通过观察1968—1992年英国家庭支出数据,发现所有调查者的收入与消费不平等性均有提升,并且持久性与暂时性收入的不确定性对消费差距产生不同效应,二者对消费差距演变均具有重要影响。Zeldes(1989)、Carroll(1997)认为未来收入的不确定性对居民当期消费影响显著,而Dynan(1993)则得出未来收入不确定性对当期消费影响不显著的结论。张振等(2011)测度了中国城乡居民不同类别收入的不确定性对分类消费支出的影响,结果表明农村居民收入不确定性大于城镇居民,不同类别收入的不确定性对消费产生结构性影响,导致城乡消费差距扩大。

三是收入结构视角。周靖祥等(2011)基于持久收入理论分别估计了城乡居民消费函数,提出二者的差异主要由持久收入与自发性消费所致,而回归农村经济发展和收入分配的增量改革与存量调整是解决城乡收入不平等的重要途径。

通过梳理已有文献,可以看出,相关研究从收入的数量、质量及结构角度对城乡消费差异进行了一定程度的解释,并提出了相应的政策建议。然而,在解释中国城乡消费差距高位震荡的持续性和消费结构的断层僵局等特征及深层次原因方面,仍未形成系统的理论或模型。有鉴于此,本文基于广义收入概念和现有消费理论,从收入数量和质量两个层面解构收入对于城乡消费差异的弥合效应,试图从一个新的视角对城乡消费差异提出理论解释,并为制定科学合理的消费政策提供理论依据,以促进城乡消费差异的缩小。

二、收入性质及研究命题

广义收入包括量和质两个层面的含义,数量层面的收入指收入水平或收入值,质量层面的收入指收入性质,是对数量意义收入特征的剖析。本文基于西方主流消费理论的核心思想,对王健宇(2010)提出的收入的增长性、永久性、不确定性、流动性等性质进行一定程度的修正与拓展,并引申出收入的暂时性、相对性、可预期性和跨期支配性等性质。

1.收入暂时性

持久收入理论假定暂时性收入的消费倾向为零,该结论一产生就引发了广泛的批评与讨论。Hanousek et al(2002)、Dejuan et al(2006)的研究结论支持持久收入理论,而Hall et al(1982)、Campbell et al(1990)等的实证研究结果与持久收入理论有较大偏离。Dawson et al(2001)指出工业化国家的数据支持持久收入理论,但发展中国家的数据不支持该理论,因为Penn World Tables中发展中国家的数据存在系统性偏差,这是造成持久收入理论被频繁证伪的主要原因。持久收入理论在中国的适用性问题也是研究焦点之一。祝伟等(2006)、卢方元等(2009)研究认为,持久收入理论能较好地反映部分居民消费现状;而万广华等(2003)依据大样本农户家庭调查资料研究表明,当家庭财富与储蓄率负相关时持久收入理论不成立;苏良军等(2005)的研究表明,农村居民对于当期观测收入的变动会产生不同判断,从而暂时收入的边际消费倾向存在地区差异性;张邦科等(2012)的实证研究结果也表明,中国城镇居民的暂时性收入具有显著消费效应,同时,部分省份农村居民暂时收入的边际消费倾向不为零。鉴于学者对暂时性收入是否产生消费效应问题的关注,本文引申出收入暂时性概念,研究暂时性收入特征对城乡消费差距的弥合效应。

2. 收入流动性

在经济史学家McMurrer et al(1996)提出的收入流动概念基础上,Woolard et al(2005)等将收入流动划分为等级流动与数量流动,并用相关测量方法对发达国家进行了实证研究。国内学者对收入流动的研究起步晚,成果集中在影响因素探讨及其对收入分配状况的作用等方面。收入流动性反映在两期或更长的时期间,指同一个人或家庭收入绝对数量上的变化以及由此导致的个人或家庭在收入群体中所处位置和排名次序的变化(Beenstock,2004),该定义较仅将借贷能力作为收入流动性(王健宇,2010)的含义更符合经验现实。因缺乏微观农民收入位置数据,故不考察等级收入流动性,仅对数量收入流动性的作用进行研究。收入的数量流动与beta收敛有关,即收入数量随时间推移向收入均值靠拢,若收入数量在初期高于(低于)平均水平,则在随后的期间倾向于逐渐减少(增加),接近均值水平。若城乡居民收入流动性存在明显差异,且农村居民收入向上流动性低于城镇居民,则会加剧城乡收入不平等性,从而拉大城乡消费差异;反之,则会产生弥合城乡消费差异的效应。

3.收入跨期支配性

将借贷行为纳入消费行为的考察范围,则消费者的消费行为会受其借贷能力约束。流动性约束假说将借贷行为纳入分析框架,认为如果消费者无流动性约束,则不仅可以消费当期收入,而且可以通过借贷的方式来满足自己的当期消费。这种借贷行为本质上只是消费者对自身收入的一种跨期调节和支配,即把将未来的收入转移至现在消费,实现了收入的跨期支配。因此,依据流动性约束理论引申出收入跨期支配性质。该性质并不改变收入总量,只是通过改变收入的支出时间来影响消费者的当期消费预算约束。消费者面临的流动性约束越大,其收入跨期支配性越低,在当期可支配的未来收入越少;反之,流动性约束越小,消费者的收入跨期支配性越高,在当期可支配的未来收入就越多。收入跨期支配性质通过信贷约束指标来反映。Deaton(1991)将流动性约束视为外生,认为信贷约束由制度因素决定。假定消费者面临一个信贷约束,信贷约束越大,表明可供消费者选择的借贷渠道越少,且借贷成本越高,则消费者通过信贷来缓解收入和消费风险的能力就越弱。理论上讲,城乡信贷约束由金融利率政策决定,可采用城镇与农村居民实际利率指标量化收入跨期支配性质;但在实证分析时,由于城乡收入跨期支配性两个变量存在严重的共线性问题,因此仅引入农村居民收入跨期支配性变量。

4.收入可预期性

绝对收入理论基于心理预期理论提出边际消费倾向递减原理。但心理预期无理性,不可捉摸,加之人们对未来的认识缺乏可靠基础,因而对不确定将来的预期是盲目、不可靠且变化不定的。因此,该理论中的消费者是后顾的,消费支出由现期收入决定。持久收入理论否定心理预期,并基于适应性预期理论归纳出消费者的前瞻性消费特征。消费者虽然在预期未来收入时由于不可能掌握足够多的知识与信息,并且缺乏严密的思考和判断,而使预期准确性不高,但他会依客观情况变化而不断地调整预期,使之符合实际情况。所以,当消费者判断某种收入变动为偶然、不可持续时,该收入不对持久性消费产生作用,只有消费者可预期的较稳定、持续性的收入才对持久性消费产生影响。生命周期假说基于适应性预期理论,研究消费者可预期的一生资源与各期消费额之间的关系,但其理论思想重点在于消费的平等性,即人们偏好于在一生各个时期具有不变的消费水平。Lucas(1976)否定了消费与收入之间具有稳定滞后关系的常规假设,认为消费取决于预期的未来收入,只要发生足以使理性的消费者通过过去收入估计未来预期收入发生改变的事件,过去收入与未来预期收入的关系就会变化。依据不同预期理论,未来收入的预期值会有所差异,但这不改变收入可预期的性质特征,因此提出收入可预期性概念。考虑到理性预期理论内含的信息假定过于极端,并且未区分专业信息和不同主体信息处理能力的客观差异,本文对收入可预期性的研究在适应性预期范畴内展开,即未来收入的预期仅依赖于过去收入的信息。

5.收入相对性

马克思主义消费理论指出消费需要具有社会属性,个人需要不是作为社会中的单个人的需要,而是作为同其他人共同消费和共同要求的需要,这种消费需要,离不开社会,离不开人与人的交往关系,反映出消费行为存在非独立性。Duesenberry(1949)也揭示了消费行为的非独立属性,指出消费者的现期消费会受周围人消费与收入的影响,在其他消费者消费水平上升时,其会因自身相对消费水平下降而感到现期消费效用水平蒙受损失。因为当整个社会文化将成功定义为物质的极大丰裕时,物质丰裕者的生活标准就成为公认的社会目标,从而驱动人们逼近该目标,努力取得更高质量产品。消费者在消费正常物品时,对相对消费水平的重视度要高于绝对消费水平,这种攀比倾向反映出消费者将其收入用于消费的比例不由绝对收入水平决定,而是由相对收入水平决定(Leibenstein,1950)。基于此,本文提出收入相对性概念。收入相对性对居民消费产生影响的机理是,消费者的消费需求具有社会属性,消费者之间存在交往等活动,使其消费决策受到较高收入水平消费者的消费决策影响。对农村消费者个体的消费而言,农村居民群体、农民工群体和城镇市民群体等的消费都能够产生示范效应,而本文主要研究城乡消费差异的弥合,所以仅考察城镇消费对农村消费的示范性影响。

6.研究命题

通过上述对收入的性质剖析,可知收入持久性、暂时性是依据收入量的来源及形成而引申出的;收入流动性是从收入量变化角度进行的引申,是对引发收入量变动的外部各种因素(包括制度、经济、环境及不确定性因素)综合作用结果的描述;收入跨期支配性是根据收入的收支具有时间差的特性引申而来的;收入可预期性是对消费者主观的收入量产生过程的一种描述;收入相对性是对不同消费主体间收入量具有对比性的一种描述。所以,在分析城乡消费差异时需要体现不同层次的收入性质。

形成城乡消费差异的核心因素是收入量的差异,而在收入量差异既定前提下,城乡居民收入性质表现出的不同特征是导致城乡消费差异的深层原因。因此,本文提出以下命题:收入量既定,收入性质对城乡消费差距具有显著影响,不同的性质影响的方向不同且具有地区差异性。

三、模型构建与设定

1.理论模型构建

Carroll(1997)指出缓冲存货模型隐含着消费者具有一个财富/收入比目标。消费者在取得收入时,会为促成这一目标而进行储蓄。当储蓄高于此目标时,消费支出会大于收入水平,使储蓄减少;反之,消费支出会小于收入水平,使储蓄增加。该模型适于具有宏微观经济特征的消费和储蓄数据。Carroll et al(1998)给出了持久收入、收入不确定性与财富目标之间的函数关系:

(1)

Wt为缓冲存货的财富目标,ωt为收入不确定性。根据凯恩斯绝对收入理论消费模型有:

Ct=α0+α1Yt+μt

(2)

消费者具有缓冲存货的财富目标Wt,影响消费决策的应是(Yt-Wt),则有:

Ct=α0+α1(Yt-Wt)+μt

(3)

根据Dejuan et al(2006)的简易标准持久收入模型有:

(4)

Ct和Yt分别表示现期消费与收入,上标P、T分别表示持久性和暂时性部分。将(1)式和(4)式代入(3)式:

α1β2ωt+μt

(5)

再以上标u、r分别表示城镇、农村,则城乡消费差距G为:

(6)

(7)

(8)

2.实证模型设定

将(8)式整理为一般模型形式:

φControlit+μit

(9)

对城乡持久收入和暂时收入的分解均采用苏良军等(2005)方法,以人均收入对地区人均GDP进行面板数据回归,拟合的人均收入变量表示持久收入,残差表示暂时收入或损失。该方法不会随考察时期步长的不同而使分解结果出现差异,分解表达式为:

Yit=φ0+φ1gdpit+νit

(10)

ωt用调整离差进行量化。计算公式为:

ωt=Yt-Yt-1(1+kt)

(11)

上式中,kt为第t年预期收入增长率,采用3年作为估算步长,以3年期居民收入的实际平均增长率来衡量,这符合适应性预期研究方法。

Mt是居民数量收入流动性,用结束年份和起始年份城乡居民家庭人均收入比值的对数来衡量(石雪花,2011)。Mt>0说明居民收入存在向上流动性,Mt<0则说明居民收入存在向下流动性。

It是居民收入跨期支配性,以各省份居民实际利率来表示,用全国一年定期存款利率值减去各省份同期居民消费价格指数得到。

四、实证检验与结果分析

1.数据选取与处理

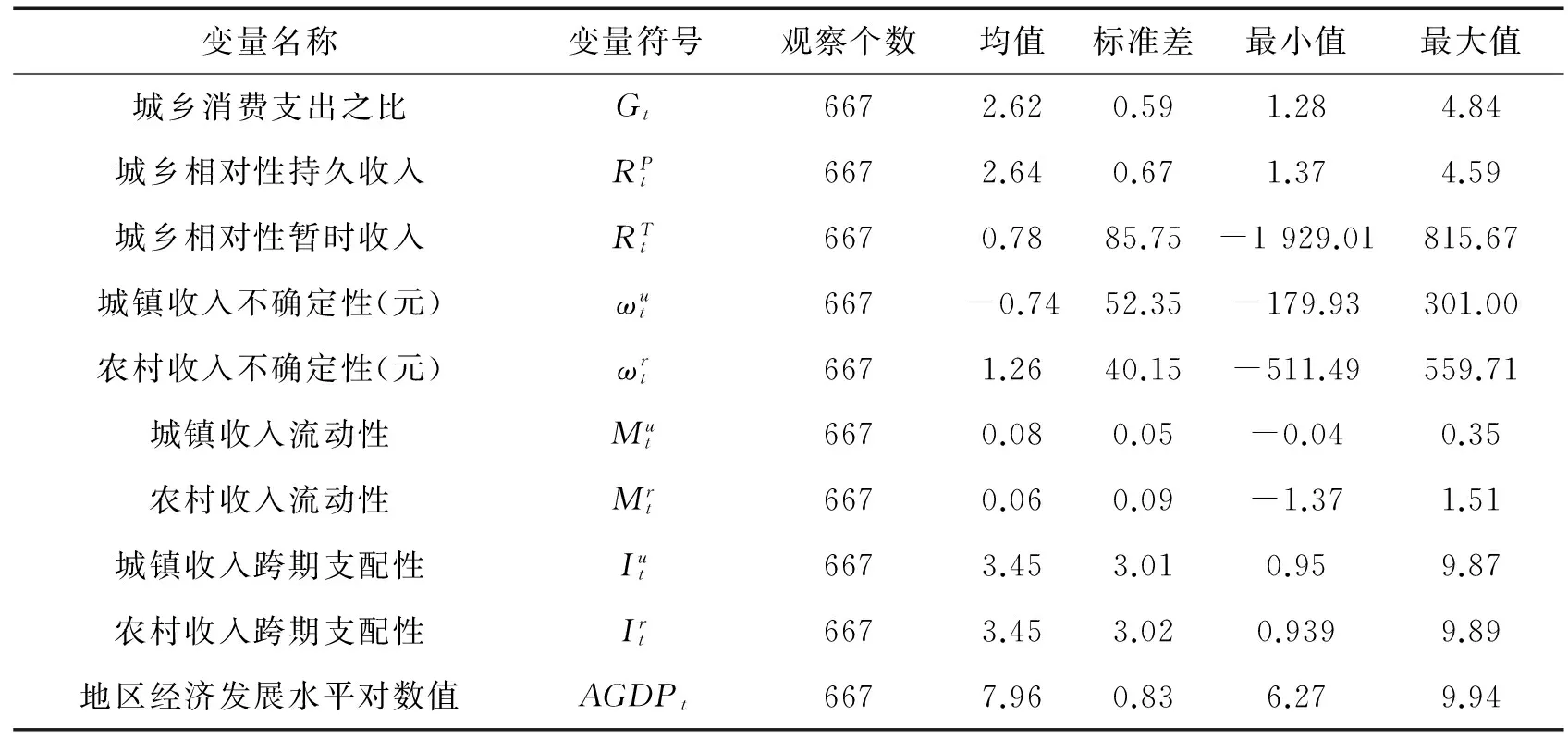

从中国城乡居民消费结构中的食品类消费所占比重看,在1990年以前城乡居民不存在明显差别,且城乡消费结构在1990年均已步入温饱型阶段,因此对1990年之后二者消费支出的比较具有实际意义。故本文选取1991—2013年我国29个省份(不包括港、澳、台地区,重庆和西藏因数据不全也未包括)的城镇居民家庭人均生活现金消费支出、城镇居民家庭人均可支配收入、农村居民家庭人均消费支出及农村居民家庭人均纯收入等数据,构建以省份为个体的面板数据模型。所用数据来自历年《中国统计年鉴》和《新中国60年统计资料汇编》,并用城镇居民消费价格指数和农村居民消费价格指数进行平减(1985年=100)。相关数据的描述性统计见表1,采用Eviews 7.0软件进行计量分析。

表1 变量的描述性统计

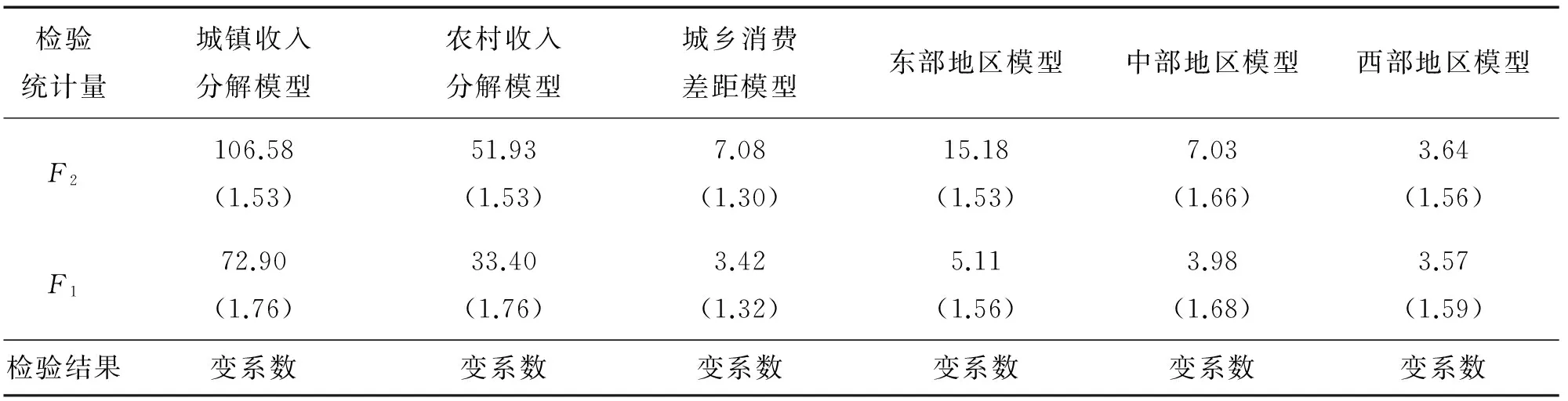

表2 协方差分析检验结果

注:括号内数值为1%显著性水平下F统计量的临界值。

2.回归分析结果

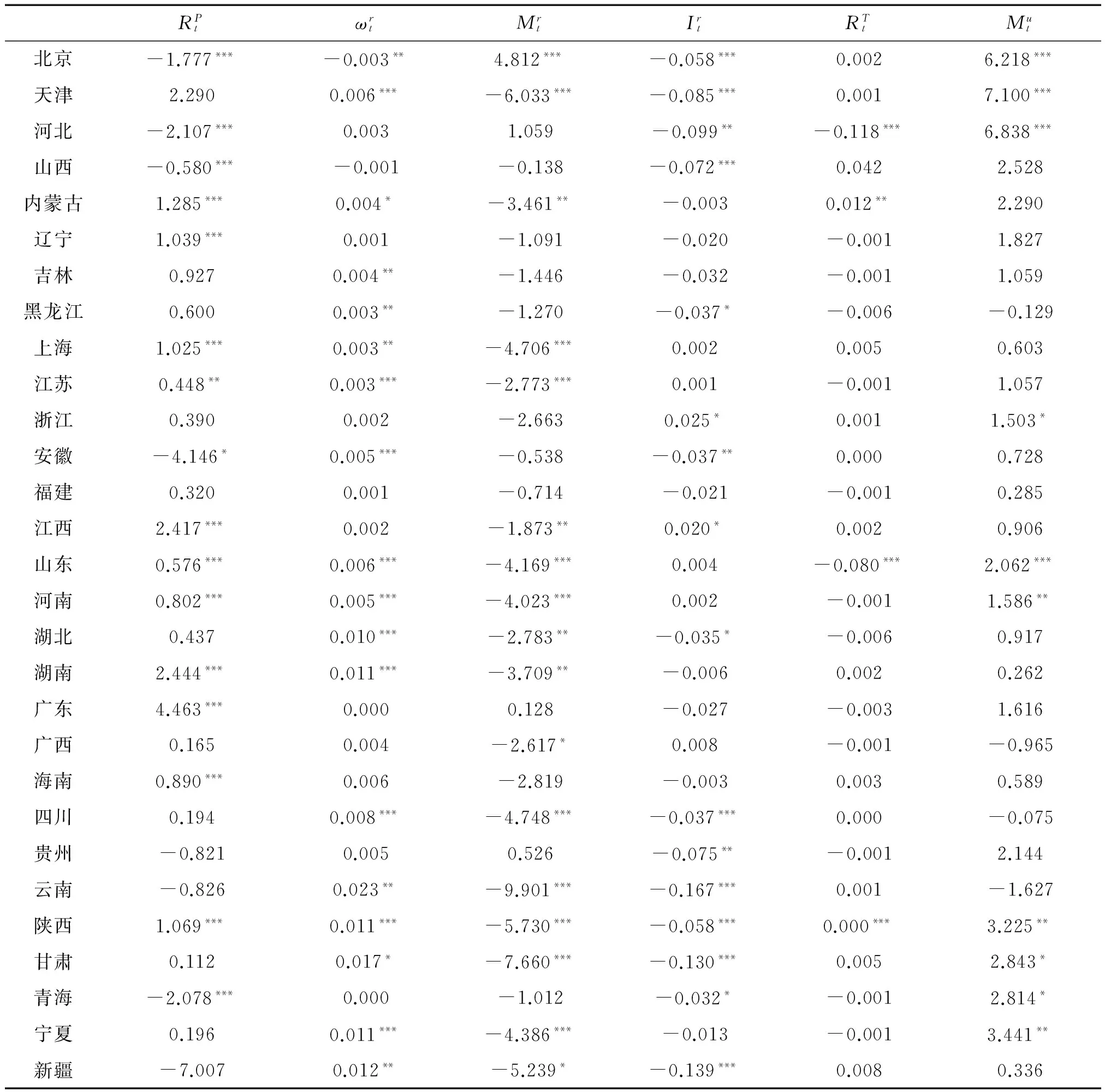

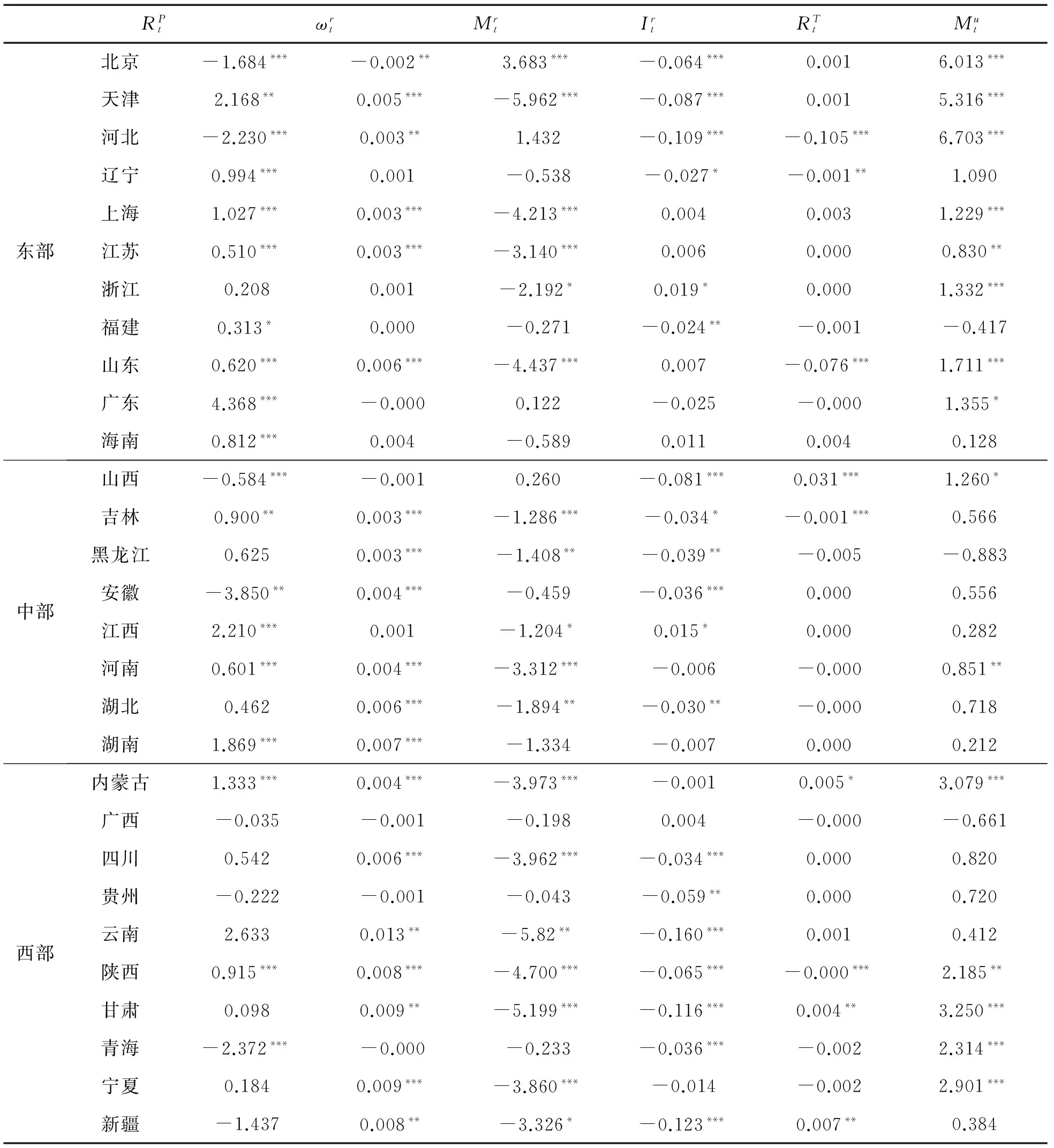

(1)收入持久性影响分析。表3显示,在北京、河北、山西、安徽及青海五省市区,城乡居民相对持久性收入变量对城乡消费差距均产生显著负向影响。安徽的影响程度最高,说明这些地区的农村居民受城镇居民消费的示范性影响显著;而在内蒙古、辽宁、上海、江苏、安徽、江西十二省市城乡居民相对持久性收入对城乡消费差距均产生显著正向影响,尤以广东省影响最大,说明其城镇消费对农村消费的示范作用发挥力度受限于农村居民持久性收入水平,使农村居民对城镇居民消费“望尘莫及”。因此,城乡消费差距的缩小,需要至少满足以下条件之一:第一,当城镇持久性收入不变时,农村居民持久性收入水平提升;第二,城乡居民持久性收入都增大时,农村居民持久性收入水平增加幅度更大。表4显示,在东部,河北省城乡相对持久性收入变量的负向影响最大,而广东省的正向影响最大;在中部,负向影响最大的是安徽,正向影响最大的是江西;在西部,则分别为青海和内蒙古。

表3 城乡消费差距变系数固定效应模型(cross-section weights)回归结果

注:*** 、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著;限于篇幅,模型回归结果未列出常数项。

(2)收入暂时性影响分析。表3显示,地处东部的河北和山东省城乡居民相对暂时性收入变量对城乡消费差距呈现显著负向影响,说明其农民暂时性消费受城镇居民示范性影响,从而有利于城乡消费差距的弥合;而在内蒙古和陕西两地,农民暂时性消费受城镇居民示范性影响小,不利于城乡消费差距的弥合。此外,其他省市区的暂时性收入影响不显著。表4显示,在东部,河北和辽宁两地城乡居民相对暂时性收入变量负向影响显著,河北影响最大;在中部,山西和吉林分别为正向和负向影响;在西部,内蒙古、陕西、甘肃和新疆四地的影响显著。

表4 分地区城乡居民消费差异变系数固定效应模型(cross-section SUR)回归结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著;限于篇幅,回归结果未列出常数项。

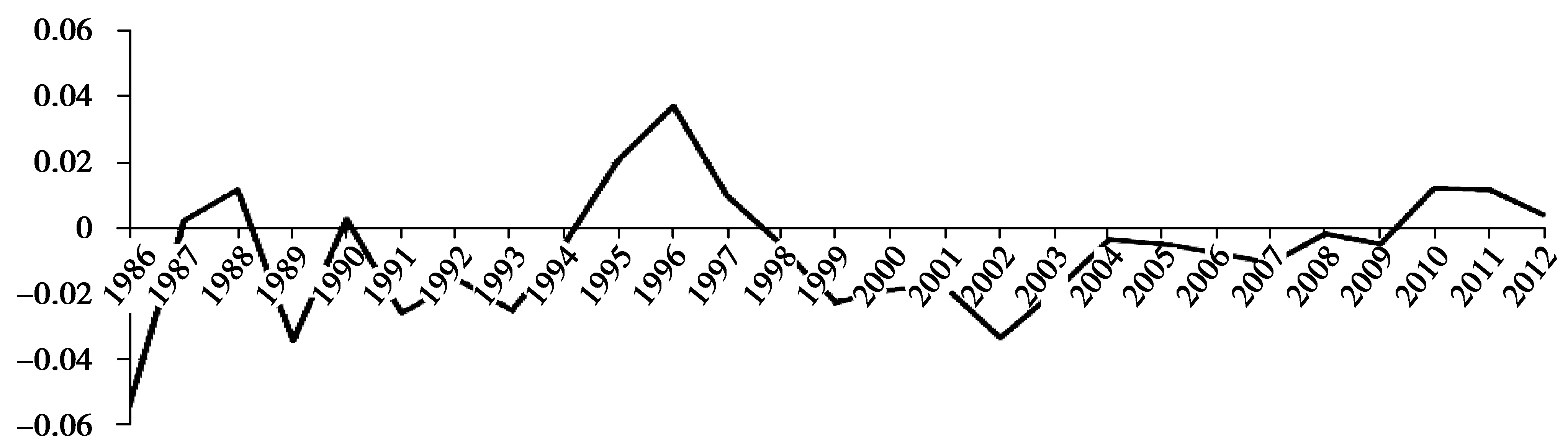

(3)收入流动性影响分析。表3显示,在农村居民收入流动性变量具有显著影响的17个省份中,除北京外,都对城乡消费差距具有负向弥合效应;而在城镇居民收入流动性变量具有显著影响的省份中,都对城乡消费差距具有加剧效应。所以,要使城乡消费差距弥合,农村居民收入需向上流动。从图1可知,1986—2012年农村居民与城市居民数量收入流动性之差在不同时期呈现正负不同态势:在1987—1988年、1994—1998年和2009—2012年三个时间段内,农村居民收入向上流动性超过城镇居民,而在其他时间段则小于城市居民,反映出农村居民收入流动性的城乡消费差距弥合作用发挥很有限。以西部的陕西省为例,农村居民向上流动性为城镇居民的1.7倍时收入流动性才能发挥缩小城乡消费差距的作用。表4显示,在东部,农村居民收入流动性变量负向影响以天津为最大,正向影响以北京为最大;在中部,负向影响以河南为最大;在西部,该变量均产生负向影响,以云南为最大。

(4)收入不确定性影响分析。根据表3,在农村居民收入不确定性变量对被解释变量具有显著影响的省份中,除北京市外的其他17省份的正向不确定性收入加剧城乡消费差距,符合预防性储蓄理论,即收入不确定性预期使居民提高预防性储蓄水平,从而降低当前消费;而负向不确定性收入则弥合城乡消费差距,这种现象说明农村居民消费具有一定程度的棘轮效应。表4进一步显示,农村居民收入不确定性变量对城乡消费差距的正向影响,在东部山东最大,在中部湖南最大,在西部宁夏最大。

图1 1986—2012年中国农村居民与城市居民数量收入流动性之差

(5)收入跨期支配性影响分析。根据表3,在农村居民收入跨期支配性变量对城乡差距具有显著影响的16个省份中,除浙江和江西两省外,都能弥合城乡消费差距,说明农民收入跨期支配性越大,其现期可支配的收入就越多,现期消费就增加。表4进一步显示,该变量对城乡消费差距的弥合效应,在东部河北最大,在中部山西最大,在西部云南最大。

五、基本结论及政策启示

城乡消费差异弥合对我国形成城乡一体化新格局具有举足轻重的作用,是中国谋求统筹城乡发展大局的关键环节和重要目标。本文立足于中国城乡消费差距的现实演变,基于经典消费理论的核心思想,在收入持久性、收入不确定性基础上引申拓展出收入的暂时性、相对性、流动性、可预期性及跨期支配性等性质,并在收入可预期性前提下,选取1991—2013年为样本期,运用省份固定效应变系数面板模型,就收入相对性、持久性、暂时性、流动性、不确定性及跨期支配性等性质对中国29省份城乡消费差距的影响进行实证检验,在一定程度上给出了中国城乡消费差距形成的合理解释。研究结论如下:

在收入量既定的条件下,收入性质对城乡消费差距的影响显著。城乡居民相对持久收入变量在绝大多数省份对城乡消费差距具有显著影响,其中部分省份的城镇消费对农村消费的示范作用显著,而更多省份的农村消费则受限于农民的持久性收入水平(在这些地区,农村居民持久收入增长幅度需超过城镇居民才能使城乡消费差距缩小);城乡居民相对暂时性收入在不同地区对城乡消费差距具有不同方向的影响;农村居民收入流动性在多数地区对城乡消费差距具有负向影响,而城镇居民收入流动性对城乡消费差距具有正向影响,农村居民收入向上流动幅度须大于城镇居民收入向上流动幅度才能确保弥合作用的发挥;在适应性预期不确定性收入中,农村居民对正向不确定收入的消费倾向于抑制,而对负向不确定收入的消费则存在棘轮效应;农村居民收入跨期支配性对城乡消费差距具有弥合效应。

上述结论具有明确的政策含义,即在增加农民收入水平的同时,也应注重其收入性质的改善,才能有效缩小城乡消费差距。因此,应从提升收入持久性和相对性水平、降低收入不确定性、增强收入跨期支配性和向上流动性等几方面入手,提高农村居民收入质量:第一,构建新型农业经营体系,创新新型农业经营模式,促进多种农业经营收入持续增长,以提升农民收入持久性、降低农民收入不确定性。新型农业经营主体(如家庭农场、农业专业合作社及农业企业等)较传统农业经营主体更具市场环境适应性,具有较强的市场风险防御和抵抗能力,能够显著提升农业经营效益,提升农民收入持久性水平,稳定农民收入预期,降低农民负向不确定收入水平。第二,深化城乡收入分配制度的改革,以提升农民相对性收入水平。中国城乡二元收入分配制度运行多年,农民利益受损严重,收入分配制度改革目标应以提升农民收入、规范市民收入为取向,加快提高农民相对收入水平。在提升农民收入方面,可以职业农民工资报酬、土地流转及土地经营规模收入等为突破口,以市场调节为基础,合理地制定职业农民工资报酬及土地相关收入标准。第三,提高农民受教育程度,引导并服务农民的农业与非农业就业,以提升农民收入持久性,降低收入不确定性。农业就业主要指“农民”身份向职业属性转变,可以通过加快农村职业教育事业的发展,培训认证一大批适应现代农业经营的职业农民;非农就业主要指农村劳动力转移就业,可以通过就业地培训,提升转移劳动力的非农就业率,扩大其就业面,最终实现家庭劳动力资源的高效配置,这样既能提高农业劳动力和转移劳动力的工资报酬,又能通过土地集中规模经营增加土地流转收入,从而增强农民收入的向上流动性。第四,优化农村金融环境,创新农村消费信贷产品,降低流动性约束,增强农民收入跨期支配性。当前如能进一步降低农村信贷成本,强化农村居民收入跨期支配性,可以有效地促使其增加现期消费,从而弥合城乡消费差距

参考文献:

孔祥利,王张明.2013.我国城乡居民消费差异及对策分析[J].经济管理,35(05):1-9.

林毅夫,陈斌开.2009.重工业优先发展战略与城乡消费不平等——来自中国的证据[J].浙江社会科学(4):10-17.

卢方元,鲁敏.2009.中国农村居民消费结构的Panel Data模型分析[J].数理统计与管理,28(1):122-127.

彭定赟,陈玮仪.2014.基于消费差距泰尔指数的收入分配研究[J].中南财经政法大学学报(2):30-37.

石雪花.2011.中国农村家庭收入流动研究[M].北京:中国农业出版社:85.

苏良军,何一峰,金赛男.2005.暂时收入真正影响消费吗?——来自中国农村居民面板数据的证据[J].管理世界(7):26-30.

万广华,史清华,汤树梅.2003.转型经济中农户储蓄行为:中国农村的实证研究[J].经济研究(5):3-13.

王健宇,徐会奇.2010.收入性质对农村消费的影响分析[J].中国农村经济(4):38-47.

魏君英,何蒲明.2011.城乡居民收入差距对农村居民消费影响的实证研究[J].农业技术经济(3):84-88.

袁志刚.2011.中国居民消费前言问题研究[M].上海:复旦大学出版社:35.

张邦科,邓胜梁. 2012.持久收入理论与我国城乡居民消费——基于省际面板数据的检验[J].上海经济研究(1):30-41.

张振,乔娟.2011.收入不确定性对城乡居民消费支出影响的比较研究——基于中国省级面板数据的分析[J].财贸研究(6):1-9.

周靖祥,王贤彬.2011.城乡居民消费差异与收入不平等研究——来自中国1978—2007年的经验证据[J].投资研究(8):130-148.

祝伟,李元生.2006.中国城镇居民消费结构的平行数据分析[J].数理统计与管理25(6):645-648.

朱琛. 2012.城乡居民收入与消费差距的动态相关性——基于1992-2009年经验数据的考察[J].财经科学(8):39-48.

BEENSTOCK M. 2004. Rank and quantity mobility in the empirical dynamics of inequality[J].Review of Income and Wealth,50(4):519-541.

BLUNDELL R,PRESTON I. 1998. Consumption inequality and income uncertainty[J]. The Quarterly Journal of Economics,113(2):603-640.

CAMPBELL J Y,MANKIW N G.1990. Permanent Income, Current Income and Consumption[J]. NBER Working Paper,8(3):265-279.

CARROLL C D. 1997. Buffer stock saving and the life-cycle permanent income hypothesis[J]. Quarterly of Monetary Economics,112(1):1-55.

CARROLL C D,SAMWICK A A. 1998. How important is precautionary saving? [J].The Review of Economics and Statistics,80(3):410-419.

DAWSON J,DEJUAN J,SEATER J,STEPHENSON E F. 2001. Economic information versus quality variation in cross-country data[J].The Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d’Economique,34(4):988-1009.

DEATON A. 1991. Saving and liquidity constraints[J]. Econometrica,59(5):1221-1248.

DEJUAN J P,SEATER J J. 2006. A simple test of Friedman’s permanent income hypothesis[J]. Economica, New Series,73(289):27-46.

DUESENBERRY J S. 1949. Income, Saving, and the theory of consumer behavior[M].Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press:28-31.

DYNAN K E. 1993. How prudent are consumers[J]. Journal of Political Economy,101(6):1104-1113.

HALL R E,MISHKIN F S. 1982. The sensitivity of consumption to transitory income: Estimates from panel data on households[J]. Econometrica,50(2):461-481.

HANOUSEK J,TUMA Z. 2002. A test of the permanent income hypothesis on Czech voucher privatization[J]. Economics of Transition,10(2):235-254.

KRUEGER D,PERRI F. 2006. Does income inequality lead to consumption inequality? Evidence and theory[J] . The Review of Economic Studies,73(1):163-193.

LEIBENSTEIN H. 1950. Bandwagon, Snob, and Veblen effects in the theory of consumers’ demand[J]. The Quarterly Journal of Economics,64(2):183-207.

LUCAS R E. 1976. Econometric policy evaluation: A critique in the Phillips curve and labor markets[R]//BRUNNER K, MELTZER. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy(1):19-46.

MCMURRER D P,SAWHILL I V. 1996. Economic mobility in the United States[Z]. Working Paper, Washington, DC: The Urban Institute:6722.

QIN D,et al. 2009.Effects of income inequality on China’s economic growth[J]. Journal of Policy Modeling,31(1):69-86 .

WOOLARD I,KLASEN S. 2005. Determinants of income mobility and household poverty dynamics in South Africa[J]. Journal of Development Studies,41(5):865-897.

ZELDES S P. 1989. Consumption and liquidity constraints: An empirical investigation[J]. Journal of Political Economy,97(2):305-346.

CLC number:F014.5;F126.1 Document code:AArticle ID:1674-8131(2016)04-0019-11

(编辑:夏冬;段文娟)

DOI:10.3969/j.issn.1674-8131.2016.04.003

* 收稿日期:2015-01-18;修回日期:2016-03-02

基金项目:国家社会科学基金资助项目(14BSH067);陕西省社科界重大理论与现实项目(2014Z061)

作者简介:秦晓娟(1982—),女,山西长子人;讲师,博士研究生,在山西农业大学经济管理学院任教、陕西师范大学国际商学院学习,主要从事消费经济学研究;E-mail:nanmi108@163.com。

中图分类号:F014.5;F126.1

文献标志码:A

文章编号:1674-8131(2016)04-0019-11

Influence of the Nature of Chinese Residents Income on the Gap of Urban-rural Consumption

QIN Xiao-juan1,2

(1. College of Economics and Management, Shanxi Agricultural University, Shanxi Taigu 030801, China;2. International Business School, Shaanxi Normal University, Shanxi Xi’an 710119, China)

Abstract:According to high-level lingering of urban-rural resident consumption gap of China, the research on the dual parallel pattern of consumption structure should breakthrough income perspective and should analyze it from the perspective of income nature. Based on the core thoughts of classic consumption theory to introduce the temporality, mobility, relativity, forecast, trans-stage payment and so on, by using the relative data of 29 provinces and municipalities of China during 1991-2013, by using fixed effects variable-coefficient panel model, the influence of the income nature on the urban-rural income gap is empirically analyzed. The research shows that under the fixed income, there is significant impact of income nature on urban-rural income gap, that if the growth amplitude of permanent income of rural residents is higher than that of urban residents and if the upward flowing amplitude of rural residents is higher than that of urban residents, the urban-rural consumption gap can be narrowed. The consumption tendency of rural residents towards positive uncertain income is inclined to be suppressed but the consumption tendency towards negative uncertain income has ratcheting effect, the trans-stage payment of rural residents towards urban-rural income gap has close effect. Therefore, while rural resident income level is increased, their income nature improvement should be also emphasized so that urban-rural income gap can be narrowed.

Key words:income relativity; income mobility; income predictability; income trans-stage payment; income temporality; urban-rural consumption gap; dual consumption structure; income nature; income quality

——基于三元VAR-GARCH-BEEK模型的分析