中国产业发展环境的变化及其影响*

姜长云

(1.安徽农业大学 经济管理学院,安徽 合肥 230036;2.国家发展和改革委员会 产业经济与技术经济研究所,北京 100038)

中国产业发展环境的变化及其影响*

姜长云1、2

(1.安徽农业大学 经济管理学院,安徽 合肥 230036;2.国家发展和改革委员会 产业经济与技术经济研究所,北京 100038)

摘要:进入“十二五”以来,中国产业发展环境出现若干重大标志性变化,突出地表现为城镇人口超过农村人口,城镇化对产业需求和产业布局的影响日益广泛而深刻;人口老龄化提速、劳动年龄人口数量和占比下降,对产业需求和产业成本(结构)的影响出现重大变化;投资和消费对经济增长的贡献出现转折性变化,培育产业发展新动力、拓展产业发展新空间的重要性迅速凸显;国际形势对中国产业发展的影响日趋复杂严峻,推进产业迈向中高端水平、培育对外经济新优势日趋紧迫。“十三五”期间,科学研判这些变化,有利于积极适应把握引领经济发展新常态。

关键词:产业布局;产业发展;城镇化;人口老龄化;经济增长

“十二五”时期,中国产业发展环境出现若干重大标志性变化。“十三五”期间,这些重大标志性变化仍将进一步深化,并对“十三五”中国产业发展产生深刻影响。科学研判这些变化,有利于“十三五”中国产业发展更好地坚持问题导向,廓清产业发展理念,优化政策取向;也有利于更好地理解影响中国产业发展的重大战略、重大工程、重大举措,着力解决突出问题、补齐明显短板、破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势。本文从城镇化、人口老龄化、投资消费以及国际经济形势等四个方面科学研判外部环境对中国产业发展的影响,以利于“十三五”期间积极适应并把握引领经济发展新常态。

一、城镇人口超过农村人口,城镇化对产业需求和产业布局的影响日益广泛而深刻

2010年,中国年末总人口13.41亿人,其中城镇人口(常住人口)和乡村人口分别占49.95%和50.05%*本文数据凡未注明出处者,均根据历年《中国统计年鉴》、《中国统计摘要·2015》和《中华人民共和国2015年国民经济和社会发展统计公报》相关数据整理。。从2011年开始,中国城镇人口首次超过乡村人口,成为人口结构的主体和人口数量的主要增长点。同年,全国年末总人口13.47亿人,其中城镇人口占比上升到51.27%,较上年提高1.32个百分点,接近完成“十二五”规划预期目标(51.5%)。2015年,中国城镇人口占总人口的比重已达56.10%。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》确立的目标是,到2020年常住人口城镇化率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右。按照业已展现的趋势,到“十三五”末的2020年,中国城镇人口(常住人口)占总人口的比重达到60%几无悬念。

随着城镇人口超过农村人口,城镇化特别是以人为核心的新型城镇化,对扩大有效投资和消费、促进投资结构转型和消费结构升级,进而产业转型发展的带动作用不断增强;城市化布局和形态变化对中国产业发展布局和形态变化的影响,也将日益广泛而深刻。因此,中国的产业发展应该更加重视引导产业优化布局和分工协作,促进产城融合发展。如增加城镇基础设施、住宅和公共服务需求,带动城市消费中心建设和创新要素集聚,借此降低产业创新成本和风险等。近年来,服务业日益成为经济社会可持续发展的新引擎。但是,有些地区人口和经济布局过于分散,成为服务业发展面临的瓶颈制约。引导人口和经济布局适度集中,成为这些地区发展服务业的“必修课”。

推进新型城镇化对中国产业发展和布局形态变化的影响,从2015年召开的中央城市工作会议和《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》(国发〔2016〕8号)精神可以看得更为清晰。未来产业转型升级和发展方式转变的进程,如果赶不上数量更为庞大、比重日益提高的城镇人口消费结构升级的进程,将难免受到产能过剩等问题的困扰,产业发展中传统领域供给过剩、新兴领域供给不足的结构性问题也会日趋凸显。随着城镇化的推进,特别是以人为本的新型城镇化的发展,长期影响中国产业发展的部分传统理念,也将日益丧失其存在的合理性。如“扩大国内需求,最大潜力在农村”,恐怕要被“扩大国内需求,最大潜力在城市,最大难点在农村”所取代。未来的产业政策如果看不到新型城镇化作为“最大的内需潜力所在”,不能把新型城镇化作为“经济发展的重要动力”和“重要的民生工程”,将很难走向成功。有些影响重大的政策理念也值得深入推敲。如今后“三农”问题到底是“重中之重”,还是“难中之难”,抑或兼而有之?

前文所说的城镇化率实际上是常住人口城镇化率,用城镇常住人口占总人口的比重来度量。如用户籍人口城镇化率即城镇户籍人口占总人口的比重来衡量,中国的城镇化率则要低得多。以2014年为例,中国常住人口城镇化率为54.8%,户籍人口城镇化率仅为35.9%,户籍人口城镇化率低于常住人口城镇化率18.9%个百分点。*蔡继明:《努力提高我国真实城镇化率》,《经济参考报》2015年3月9日。户籍人口城镇化率低,是中国城镇化最为突出的“短板”。推进城镇化政策环境的改善,以及近年来中国人口特别是农民工流动向城镇地区集聚的趋势,也为推动户籍人口城镇化提供了良好基础。*2010—2014年,中国农民工总量由24 223万人增加到27 392万人,外出农民工由15 335万人增加到16 821万人,在地级以上大中城市务工的农民工占比由63.0%提高到64.7%。资料来源:历年全国农民工监测报告,载于国家统计局网站(www.stats.gov.cn)。因此,“十三五”户籍制度改革提速,可望通过带动人口集聚,促进消费需求的扩张和消费需求的集中化、品质化、高端化,为降低产业供求对接的成本和风险,为带动中国产业发展及其提质增效升级创造更好的条件。如人口和经济的集聚,有利于服务业的发展,增进服务消费的品质化和体验化。推进户籍人口城镇化的发展,对于扩大城镇房地产需求也有一定的积极作用。

二、人口老龄化提速、劳动年龄人口数量和占比下降,人口年龄结构对产业需求和产业成本(结构)的影响出现重大变化

“十二五”时期,中国人口发展的基本态势是:人口保持低速增长,少儿人口数量和占比在2010年陡降后趋稳,少儿抚养比从2011年的历史低位稳中略增;人口老龄化提速,老年人口出现数量扩大和比例提高趋势,老年抚养比增幅明显。因此,总抚养比从2010年的历史低位上升。2010年,少儿抚养比、老年抚养比和总抚养比分别为22.3%、11.9%和34.2%,2014年分别上升到22.5%、13.7%和36.2%,可见,“十二五”期间劳动年龄人口的相对负担呈现加重趋势(张车伟等,2016,第1~20页),这为劳动力成本的上升提供了一个重要推手。

在人口总数不断增加的同时,老年人口(65岁及以上)占总人口的比重,2011—2015年5年间年均提高0.3个百分点。相比之下,“十五”、“十一五”期间老年人口占总人口的比重年均仅分别提高0.14个百分点和0.24个百分点。人口老龄化提速,不仅导致经济增长因难以利用人口红利而有所放缓,*赛季(2016)的研究显示,日本、韩国和泰国在与当前中国人口年龄结构类似的阶段,经济都处于低速增长状态。还会带动健康养生产品和服务需求的扩张及社会需求结构的变化,乃至生产方式、消费方式的转变,并因此影响产业发展。从国际经验来看,老龄人口比率的提高,往往会推动对休闲、旅游、教育、通讯、卫生保健和护理需求的扩张(尼密·乔杜里,2007,第29页),降低结婚、购房、购车等消费需求,甚至影响大宗消费品消费需求的增速(赛季,2016)。“50后”等低龄健康老人的增加,还可能带动生活服务需求的精细化和品质化。近年来,战略性新兴产业的发展在中国引起广泛关注。从中长期看,中国最大的战略性新兴产业群应该是健康养生产业群。人口老龄化提速,还容易助推产业消费需求的分化和多元化。因为相对于少儿和劳动年龄人口,老年人口的社会经验、生活阅历较多,闲暇时间较足,对老年人口的社会约束和管理手段较弱;这很容易导致人口老龄化程度越高的社会,对产品和服务的消费需求越容易出现分化和多元化。

党的十八届三中全会决定启动实施单独二孩政策,特别党的十八届五中全会提出全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。从中长期来看,这有利于减缓人口老龄化压力,增加劳动力供给;但在“十三五”期间,借此仍难以根本扭转人口老龄化的大趋势。据张车伟等(2016,第9页)的预测,到2020年,中国65岁及以上人口将达1.83亿人,占总人口的比重达到13.1%;分别较2015年增加0.39亿人,提高2.6个百分点。

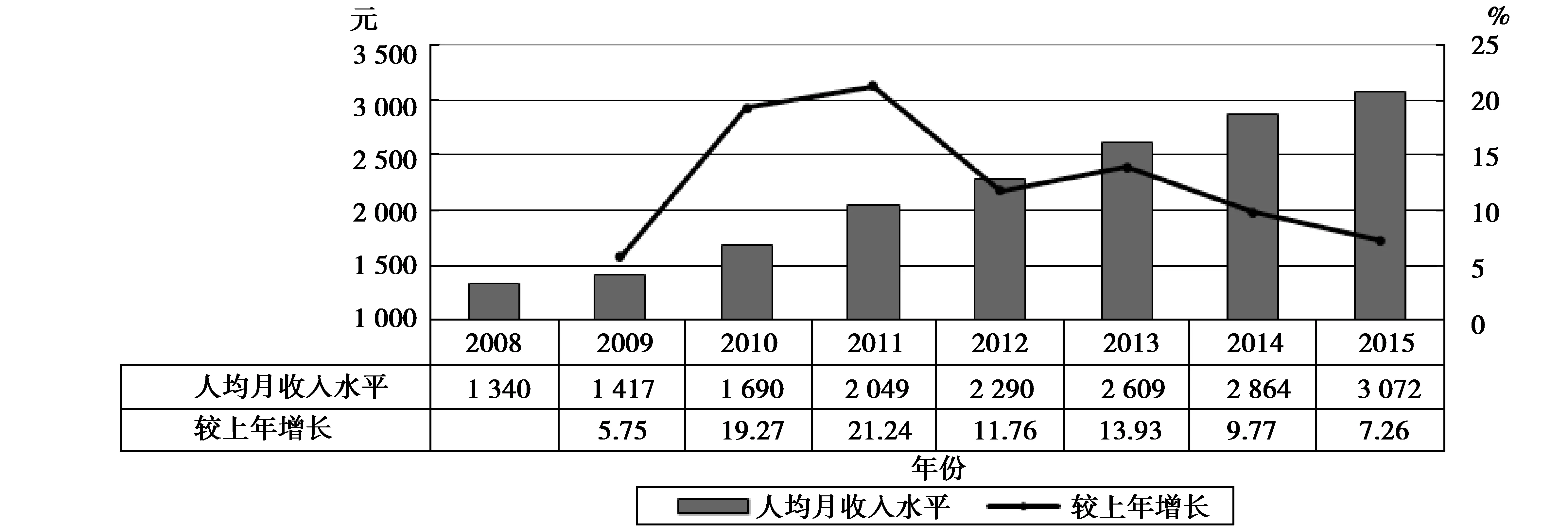

中国劳动年龄人口数量2011年达到峰值、占比2010年达到峰值,之后呈现数量和占比双下降态势(见表1)。中国劳动年龄下限为16周岁,上限为60周岁,但不包括60周岁。蔡昉等(2015)认为自2004年沿海地区出现民工荒后,中国的劳动力短缺现象持续存在,2004年是中国的刘易斯转折点,此后劳动力短缺成为常态。中国劳动年龄人口达到峰值后,“十二五”期间数量和占比双下降,加剧了全国范围内普遍存在的劳动力短缺现象,也推动了劳动力成本的快速上升。“十二五”期间,中国劳动力成本的快速上升,从农民工月收入水平的变化上可见一斑(见图1,下页)。农民工特别是外出农民工数量增速放缓,也在一定程度上说明中国劳动力供给条件的变化(见图2,下页)。

表1 2000年以来中国人口年龄结构的变化 单位:万人、%

注:在本表中15~64岁包括满15周岁不满65周岁人口。由于统计资料原因,2012年及其以前16~59岁一列为15~59岁人口数据。2015年数据根据国家统计局网站《中华人民共和国2015年国民经济和社会发展统计公报》整理。

图1 近年来中国外出农民工人均月收入水平的变化* 图1和图2数据,根据国家统计局网站历年“全国农民工监测调查报告”相关数据整理。

图2 近年来中国农民工总量及结构的变化

前述劳动年龄人口数量和占比双下降的趋势及其影响,在“十三五”期间将会继续强化。张车伟等(2016,第9页)的预测显示,到2020年,中国15~59岁人口将达9.12亿人,占总人口的比重为65.0%,分别较其预测的2015年数减少0.13亿人、下降2.3个百分点。受劳动力再生产周期的影响,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,不仅难以增加“十三五”时期的劳动力供给,还可能因为有些夫妇为多生一个孩子,而减少“十三五”时期的劳动力供给。

值得重视的是,在劳动年龄人口中处于结婚年龄阶段的人口数量和占比,对社会需求总量和需求结构的影响往往较大。国家统计局网站提供的2010年中国人口普查资料显示,中国平均初婚年龄为23.64岁,初婚年龄为20~24岁、25~29岁的人口最为密集,分别占58.7%和22.7%。20世纪90年代初期后出生的人口陆续进入这一年龄段。而20世纪90年代初期恰是中国人口增长的低谷期,这一时期的中国人口增长往往被称作“断崖式下跌”(赛季,2016)。这种主要结婚年龄段人口数量的减少,将会通过影响结婚、购房、购车和大宗商品消费等,影响未来相关产业的扩张。如增加工业“去产能”的紧迫性,加大房地产“去库存”的难度。

三、投资和消费对经济增长的贡献出现转折性变化,培育产业发展新动力、拓展产业发展新空间的重要性迅速凸显

与“十一五”甚至“十五”时期相比,第一,“十二五”时期中国最终消费支出对经济增长的贡献率明显提高,并超过资本形成总额的贡献率(见表2和图3,下页)。2015年,最终消费对经济增长的贡献率达到66.4%,较上年提高15.4个百分点*国新办举行2015年经济社会发展情况发布会,国务院新闻办公室网站,2016年2月3日。。最终消费支出包括居民消费支出和政府消费支出。2013年以来政府消费支出逐步得到有效控制和规范,由此导致居民消费对拉动经济增长的重要性越来越强。这与近年来边际消费倾向较高的农民人均纯收入增长较快,并快于GDP增长有很大关系。第二,尽管投资增速有所放缓、投资对经济增长的贡献有所减弱,但投资仍是拉动经济增长的重要力量,不可轻视。除部分公共服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业等少数新兴行业外,与“十一五”时期相比,“十二五”时期由于工业产能过剩、房地产库存积压等问题加重,大多数行业固定资产投资增速都有所放缓。以2015年为例,在按主要行业分的全社会固定资产投资中,制造业,房地产业,水利、环境和公共设施管理业,以及交通运输、仓储和邮政业为前四大行业,分别占32.7%、23.0%、10.1%和8.9%。这四大行业2010年固定资产投资增速分别为25.5%、31.4%、24.9%和20.4%,2015年分别为8.1%、2.5%、20.4%和14.3%。仅水利、环境和公共设施管理业固定资产投资增速略降,制造业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业固定资产投资增速下降显著。

表2 近年来中国投资、消费、出口对GDP增长的贡献和拉动

值得重视的是,近年来,第一,中国城乡居民收入的增长均呈放缓趋势(见图4),这在一定程度上抑制了城乡消费需求的扩张,增加了产业发展的难度和产能过剩问题。“十三五”期间,随着经济下行压力加大持续时间的延续,这种趋势还可能有所加剧。第二,消费对经济增长的贡献率明显提升,很大程度上是由投资增长乏力被动带来的。近年来中国社会消费品零售总额增速放缓,就在很大程度上说明了这一点(见图5)。从图1-6可见,投资和消费拉动GDP增长的百分点在总体上都呈下降趋势,只不过投资拉动GDP增长的百分点开始下降的时间更早、下降幅度和波动性更大而已。第三,随着经济下行压力加大的持续,政府财政增收的难度显著加大,而在相关民生和防风险方面的支出却呈刚性增长趋势。在此背景下,增强政府投资有效性、激发民间和社会资本投入的必要性显著增强。因此,发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用,培育产业发展新动力、拓展产业发展新空间,日益成为当前产业发展中亟待回答的问题。

图3 近年来中国消费、投资和出口对GDP增长的贡献和拉动

图4 近年来中国城乡居民收入的增长及其与GDP增长比较* 注:在本图中,2015年农民人均纯收入数据由于缺乏可得性,用农民人均可支配收入替代。

图5 近年来中国社会消费品零售总额较上年增长率的变化

四、国际经济形势对中国产业发展的影响日趋复杂严峻,推进产业迈向中高端水平、培育对外产业竞争新优势日趋紧迫

随着信息化和经济全球化的推进,随着中国对外开放的扩大,国际形势对中国产业发展的影响日益广泛而深刻。“十二五”期间,世界经济和贸易增长低迷,经济复苏过程充满艰难曲折和风险隐患,全球经济结构面临深度调整,大宗商品价格和主要货币汇率波动加剧;尤其是2015年世界经济增速为6年来的最低点,大宗商品价格出现深度下跌;加之全球贸易和投资保护主义抬头,国际市场竞争更加激烈,导致中国产业发展遭遇的外部冲击和影响增加,外部需求不振问题日趋严重。从图3、图6*本图和图7根据商务部网站“商务数据中心”对外贸易相关数据整理,因原资料缺2011年货物贸易、2015年服务贸易数据,相关数据用对应年份《国民经济和社会发展统计公报》数据代替,两套数据略有出入。和图7(见下页)可见,除由于2008年开始爆发国际金融危机导致2009年、2010年中国货物和服务进出口受较大冲击外,相对于“十一五”的大多数时期,“十二五”货物和服务净出口对经济增长的贡献和拉动作用明显弱化。2015年货物贸易的负增长情况,仅在2009年出现过。2015年,全国货物进出口总额较上年下降7.0%,其中出口下降1.8%,进口下降13.2%。同年,全国服务进出口总额较上年增长14.6%,其中服务出口和进口分别增长9.2%和18.6%。“十三五”时期,尽管大宗商品价格深度下跌的问题可能会有所改变,但与“十二五”相比,国际形势对中国产业发展的影响在总体上难有根本改观,外部需求不振的状况也难有明显起色。此外,国际经济规则主导权之争的强化、各类安全威胁的增加和大国合作竞争关系的复杂化(陈和,2015),也会增强国际形势对中国产业发展影响的严峻性复杂性和不稳定不确定性。

图6 近年来中国货物和服务进出口总值的变化

图7 近年来中国货物和服务进出口额同比增速的变化

近年来,欧美发达国家纷纷实施“再工业化”战略,力图摆脱以金融创新和过度消费为基础的增长模式,通过进一步增强本国在传统制造业优势环节的竞争力,培育高新技术引领、附加值更高且处于制造业价值链高端的新兴产业,抢占先进制造业制高点,增强国内实体经济实力,形成以出口带动和制造业振兴为基础的可持续增长模式(李廉水等,2015,第361、362页)。加之,部分发展中国家积极参与全球产业再分工,以及中国产业发展日益面临资源、环境约束增强和生产成本提高等多重挑战,因此全球产业分工格局面临重新“洗牌”,导致国家之间抢占产业竞争制高点的竞争日趋白热化。在此背景下,中国产业发展日益面临来自发达国家高端产业和发展中国家低端产业竞争的双重挤压。当前,全球新一轮科技革命和产业革命蓄势待发,技术创新呈现信息技术、制造技术、能源技术、材料技术交叉融合、深度渗透、群体兴起的特点,导致许多领域处于产业化突破的临界点(冯飞,2014,第3页)。因此,中国产业竞争力不进则退,慢进也是退。

鉴于上述国际形势,“十三五”期间,中国传统产业特别是出口加工型产业发展和开拓国内外市场的难度及风险很可能继续加大;推进产业技术升级和创新能力提升、引导产业提质增效的重要性将更加凸显。顺应全球新科技革命和产业革命的潮流,促进要素和产权流动及优化重组,提高要素和人力资本质量,促进生产方式、产业组织方式和商业模式创新,借此引导产业迈向中高端水平,培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外产业竞争新优势,将更为紧迫。

此外,“十二五”中国工业开放格局已经出现从“引进来”向同时“走出去”的时代转变,2014年中国已经成为资本净输出国。“十三五”时期,随着“一带一路”等重大战略的实施和自由贸易区建设的推进,中国产业“走出去”将面临前所未有的机遇和挑战,以中国企业为主导建立的国际生产协作网络,其影响将更为广泛深入地植入全球经济。这为中国企业通过参与全球竞争培育竞争优势、加快产业迈向中高端水平提供了重要契机。

参考文献:

蔡昉.2015.宏观经济政策如何促进更多更好就业[J].劳动经济研究(3):3-31.

陈和2015.“十三五”时期我国发展环境的基本特征[N].光明日报,2015-11-18.

冯飞.2014.第三次工业革命——中国产业的历史性机遇[M].北京:中国发展出版社.

尼密·乔杜里.2007.服务管理[M].盛伟忠,马可云,译.上海:上海财经大学出版社.

赛季2016.年轻人口断崖式下跌,中国经济将何去何从[OL].格上私募圈,2016-03-10.

张车伟,等2016.“十三五”时期老龄化形势与对策[M].北京:社会科学文献出版社.

CLC number:F26Document code:AArticle ID:1674-8131(2016)04-0083-09

(编辑:莫远明)

DOI:10.3969/j.issn.1674-8131.2016.04.010

* 收稿日期:2016-04-07

作者简介:姜长云(1964—),男,安徽庐江人;研究员,博士生导师,现任国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所副所长,系新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴获得者、安徽农业大学经济管理学院兼职教授;E-mail:jchangyun@163.com。

中图分类号:F26

文献标志码:A

文章编号:1674-8131(2016)04-0083-09

Changes and Impacts of China’s Industrial Development Environment

JIANG Chang-yun1,2

(1. School of Economics and Management, Anhui Agriculture University, Anhui Hefei 230036, China;2. Institute of Industrial Economy and Technical Economy, National Development and Reform Committee, Beijing 100038, China)

Abstract:Since the beginning of “the Twelfth Five-year” plan, significant changes have occurred in China’s industrial development environment, which are predominantly featured by urban population exceeding the rural population and the impact of urbanization on industrial demand and distribution has become more and more extensive and profound. With the accelerated aging trend of the population and the decreased in the number and proportion of working-age population, there are significant changes on industrial demand and costs (structure). The contribution of investment and consumption to economic growth is changing transitionally, and the importance of cultivating new engines and expanding new space of industrial development are highlighted rapidly. The influence of international situation on China’s industrial development becomes increasingly complicated and severe, therefore, it is becoming more and more urgent to promote industries in China towards midrange and high-end level and to foster new advantages of foreign economy. During “the Thirteen Five-year Plan” period, scientific study on these changes is conducive to actively mastering and leading new normalcy of the economy.

Key words:industrial layout; industrial development; urbanization; population aging; economic growth