《森林培育学》教材编写的探究

李国雷 翟明普 刘 勇

(北京林业大学林学院,北京 100083)

《森林培育学》教材编写的探究

李国雷翟明普刘勇

(北京林业大学林学院,北京100083)

摘要:“森林培育学”是林业专业的主干课程之一,课程教材的编写一直是人们关注的重点。通过对20世纪以来80余部国内外森林培育学相关教材或专著的编著背景和特点以及构建的知识体系进行比较分析发现:20世纪上半叶,我国森林培育学的教材体系和内容体系已较完善,对森林培育学的若干原理已有初步理解和认识;从新中国成立到2011年,与森林培育学相关的教材或专著的出版数量迅速增加,大陆共计有42部问世,其中1949-1959年出版数量最多,达19部;从教材编著的连续性上看,北京林业大学最具代表性,先后共编著和修订教材7部;此外,我国翻译出版了原苏联、美国、日本和奥地利等国的相关教材或专著共计15部,反映了我国森林培育学领域学者留苏、留日和留美等不同的学习背景和所处的时代背景。同时,据不完全统计,欧美出版了19部森林培育学相关的教材或专著,涉及森林培育学、区域森林培育学、人工林培育、农林复合经营、树种造林等方面。总的来说,经过长期的发展和不断完善,目前国内外的森林培育学教材已基本形成了基本原理以生理生态学为基础、技术体系以造林和抚育采伐为主体的内容体系。由于教材本身和教材的修订都会受经济和社会发展的影响,同时也必须为经济和社会的发展服务,是国情和时代特点的深刻反映,所以森林培育学教材的每次修订既是吸收最新研究成果以完善基本原理的过程,又是根据当代社会对森林培育技术的具体要求进行调整和升级的过程。因此,我国《森林培育学》新版教材的编写要在加强森林培育学理论的研究、重视相关教材的收集与研究工作、加强国外相关教材或专著的翻译工作、构建新版教材编著人员队伍、优化新版教材编撰体系的基础上,对内容和形式进行修订,即基本原理部分以生态学为主,适当补充植物生理学的内容;技术部分增加人工纯林引进其他树种近自然改造模式,使苗木培育技术充分体现自动化、现代化和效益化;同时将测量、计算机成图技术融入苗圃规划、造林设计、抚育间伐方案编制等,并适当增加以苗圃经营为导向的技术体系,以更好地服务经济和社会;此外,要在附录部分增加关键词索引,以方便读者使用教材。关键词: 高等教育;教材建设;森林培育学;历史沿革;修订内容

高校编写的课程教材不仅可以反映学校的教学水平以及科研水平和成果,而且是一个国家科学文化积累的重要载体,是一个国家的科学、文化和技术发展水平的重要标志之一。高校的课程体系和教学内容改革最终必然要落实到教材建设上。一本优秀的教材,总是在吸收国内外同类教材的优点并按照认识规律总结他人与自己的教学经验、教学改革成果和科研成果的基础上形成的[1]。因此,全面了解教材的编写背景和变迁,对修订教材、把握学科动态、改革教学手段等均有重要的意义。

一、《森林培育学》新版教材的编写背景

沈国舫院士和翟明普教授(北京林业大学)主编的《森林培育学》(第2版)是在沈国舫院士主编的“高等教育面向21世纪课程教材”《森林培育学》(第1版)的基础上,根据我国林业发展的实际和相关学科的发展修订而成的,是“十一五”普通高等教育本科国家级规划教材[2]。该教材对森林培育学的发展和普及起到了至关重要的作用,于2015年荣获第3届全国林(农)类优秀教材一等奖。

随着我国林业的快速发展以及高校教学改革的深入,森林培育学的内涵不断丰富、外延不断拓展[3-5],人们对森林培育学教材质量水平的要求也日益严格。在这一背景下,作为“十一五”国家规划教材建设的延续,《森林培育学》教材于2014年被列为“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。因此,《森林培育学》新版教材的编写主要是在《森林培育学》(第2版)的基础上进行第3次修订。为了达到“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材的编写要求,以及为《森林培育学》(第3版)教材的编写提供参考依据,笔者对20世纪以来国内外出版的森林培育学相关教材或专著进行了收集和分析,并在对森林培育学教材的发展历程进行梳理和研究的基础上,对森林培育学相关教材或专著的编写特点和知识体系进行了总结。

二、森林培育学相关教材或专著的特点与知识体系

(一)我国编著的森林培育学相关教材或专著

1.20世纪初至新中国成立前出版的教材或专著

(1)出版情况

20世纪初至新中国成立前,我国共出版了7部自己编著的森林培育学相关教材或专著,包括《造林概论》(程鸿书编著,山西高等农林学堂讲义,1910)、《造林学各论》(北平农学院讲义,1912;国立北京大学农学院,1938)以及《造林学》《造林学概要》《造林学通论》《造林学》等[6-9],反映了我国森林培育学的启蒙与发展[10-11]。从这些教材可以看出,20世纪上半叶,我国森林培育学相关教材的体系和内容已较为完善。

(2)主要特点

以郝景盛编著的《造林学》为例,全书分为上下2篇,上篇“生态”,共计3章,分别为“森林分布”“林木生长因素”和“林木生长现象”;下篇“技术”,共计4章,分别为“林相种类”“森林创立”“森林抚育”和“森林作业”。该教材之所以被认为具有较高水平,是因为其具有以下5个特点。

①体系完整。从上述列举的章节内容看,上篇以“生态”为理论依据,下篇以“技术”为主,构建了完整的知识体系。

②内容丰富。以上篇中的第1章“森林分布”为例,该章分为“世界森林分布”和“中国森林分布”2节,其中“世界森林分布”部分涵盖了古代森林分布、安戈雷世界植物地理分布、施培世界植物地理分布、瓦明植物地理分布、森林垂直分布和水平分布等内容;“中国森林分布”部分则按照气候分区、植物分区、森林分区进行了论述。可见,仅“森林分布”这一章就已充分反映了教材编写的中外结合、古今对比、学派分类尽述、因果相依等特点。

③中外结合。例如,教材的第27节“种子千粒重”包含了中国、欧洲和美洲的常见树种;第36节在论述森林作业的种类时,就列举了Mayr氏、Gayer氏、Hawley氏、Troup氏、木多静六以及我国的森林作业法等多种分类。

④虽然教材名为《造林学》,但是内容涵盖了天然林。例如,教材的第32节详尽论述了天然林和人工林的优缺点。

⑤很多观点仍是今天研究的热点。例如,教材的第38节论述了12个树种的矮林作业技术,这为当今的生物能源发展、矮林短轮伐期的研究提供了参考。再如,教材的第35节在讨论间伐强度时,重点论述了下木栽植和保护的重要性,这也为当今的生物多样性保护提供了借鉴。可见,曾经留德的郝景盛先生对造林学的理解以及其所编著的《造林学》对森林培育学的若干基本理念的初步反映,在今天都仍然具有重要价值。同样,这一特点在留日、留欧、留美归国的陈嵘先生编著的《造林学概要》中也有体现。

2.新中国成立后出版的教材或专著

(1)出版情况

新中国成立后,林业和科学技术的快速发展对森林培育学的发展起到了巨大的推动作用。据不完全统计,从1949年到2011年,我国大陆出版的与森林培育学相关的教材或专著的数量迅速增加,共计有42部问世。此外,我国台湾地区也出版了4部与森林培育学相关的教材或专著,出版时间为20世纪70-80年代。

从我国出版的这46部森林培育学相关教材或专著的名称看,书名共有3种。①我国大陆1994年前出版的森林培育学相关教材或专著的名称均为《造林学》,共有36部。②《森林培育学》在原国家教委制定的“九五”教材编写计划中首次被确定为教材名称。1998年,孙成南编著的第一本命名为《森林培育学》的教材正式出版[12]。到2011年,我国大陆共出版了6部以《森林培育学》命名的教材或专著。③我国还出版了5部以《育林学》命名的教材或专著,包括台湾的4部,以及2005年出版的原浙江林学院已故教授赖兆之先生编著的《育林学》[13]。

沈国舫院士认为,英文silviculture和德文waldbau相对应的名词为“森林培育学”,简称“育林学”[14]。因此,从内涵上看,将教材名称由《造林学》更改为《森林培育学》或《育林学》是一样的。但是,由于我国20世纪90年代制定的学科分类方案已经以“森林培育学”替代“造林学”作为林学的二级学科,所以从与学科分类名称保持一致的角度考虑,以《森林培育学》作为教材名称更合适,也更容易为人们所接受。

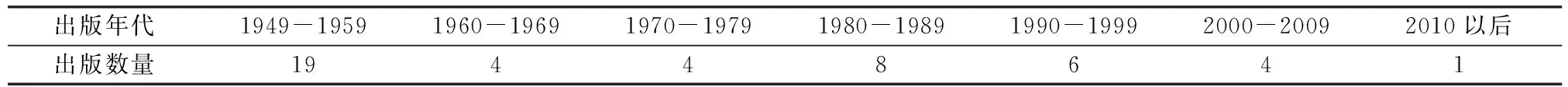

从我国森林培育学相关教材或专著的出版时间看(详见表1),1949-1959年出版的数量最多,共计19部,其中编著者署名为个人的教材以陈嵘的《造林学概要》《造林学各论》《造林学特论》[15-17]和吴曙东的《造林学本论》[18]为代表;而由高校编著的教材或专著以原北京林学院造林教研组编著的《造林学》(学校讲义,1951,1959)和原南京林学院马大浦教授为首的华东华中林学院(校)教材编审委员会编著的《造林学初稿》为代表[19]。此后,1960-1969年、1970-1979年各出版了4部森林培育学相关教材或讲义,编著者仍以高等院校为主;1980-1989年出版了8部,从这一时期开始,编著者的署名以个人为主,如1981年孙时轩主编的《造林学》(第1版)、1992年石家琛编写的《造林学》[20]等;1990-1999年出版了6部,其中1998年出版了孙成南编著的第一部命名为《森林培育学》的教材;2000-2009年出版了4部,其中3部命名为《森林培育学》、1部命名为《育林学》,在这4部教材或专著中,影响最大的当推沈国舫院士主编的“高等教育面向21世纪课程教材”《森林培育学》[21]。2011年,在对沈国舫院士主编的“高等教育面向21世纪课程教材”《森林培育学》进行修订的基础上,出版了“高等教育面向21世纪课程教材”《森林培育学》第2版[2]。

表1 1949年以来我国森林培育学相关教材或专著在不同时期出版数量的分布 部

从教材编著的连续性上看,北京林业大学最具代表性,从1951年到2011年共编著和修订教材7部,居领先地位。北京林业大学的前身北京林学院早在1951年就油印了教材《造林学各论》,并于1959年油印了教材《造林学》;1961年,原北京林学院造林教研组主编的《造林学》由农业出版社正式出版[22];1981年和1992年,孙时轩主编的《造林学》(第1版)[23]和《造林学》(第2版)[24]由中国林业出版社先后出版;2001年和2011年,沈国舫院士(北京林业大学教授)主编的《森林培育学》(第1版)[21]和沈国舫院士和翟明普教授主编的《森林培育学》(第2版)[2]由中国林业出版社先后出版。

(2)主要特点

教材的变迁过程是对学科发展过程的集中体现,从对北京林业大学组织编著的5部森林培育学相关教材或专著的对比分析可见一斑。

1961年原北京林学院造林教研组主编的《造林学》就是对原苏联林学体系的集中体现[22]。该教材包括“林木种子”“育苗”“林木栽培”“主要树种的造林”4篇。其中,第4篇“主要树种的造林”分为“针叶用材树种的造林”“阔叶用材树种的造林”“单子叶树种的造林”和“特用经济树种的造林”4个子部分,而这4个子部分依据的分类方法却有3个,即单子叶和双子叶分类(分类方法)、针叶和阔叶分类(叶形)、用材林和经济林分类(用途)。这样的树种分类体系主要受原苏联林学体系的影响,而其将人工造林和天然林培育分设在2门课程中是值得商榷的。正如沈国舫先生所总结的[14]:论述人工造林的课程为“造林学”(лесоводство)(爱金格和柯比科夫编著的专著除外),其内容从种苗经人工造林到人工幼林郁闭前为止;而所有天然林的培育以及人工林郁闭后的培育则放在另一门课程“森林学”(Обшее лесоводство)的下篇中。对此,在1977年召开的全国林业教育会议上,众多学者认为,把人工造林与天然林培育分割开来以及把人工林培育局限于郁闭前阶段是不合理的,所以建议把“森林学”课程中的下篇“森林经营学”部分返回到“造林学”课程中[14,25]。因此,分别于1981年和1992年出版的孙时轩主编的《造林学》(第1版)[23]和《造林学》(第2版)[24]是按照调整后的新框架编写的。

由于1978年出版了《中国主要树种造林技术》一书,所以在1981年出版的孙时轩主编的《造林学》(第1版)中,主要树种造林的内容从略,而增加了“次生林经营”作为最后1篇;同时,“林木培育”细化为3篇,分别为“森林营造”“森林抚育间伐”和“森林主伐更新”。这样,1981年版的《造林学》就包含了6篇,其中第1、2篇为“林木种子”和“苗木培育”。需要指出的是,1981年版《造林学》的前5篇从种子、苗木到造林、抚育、采伐更新等贯穿了整个林木培育过程,而第6篇“次生林经营”与前5篇放在一起使教材的构架难免显得突兀和牵强。因此,1992年出版的孙时轩主编的《造林学》(第2版)对1981年出版的《造林学》(第1版)进行了全面修订:对第2篇中的“种子催芽”和“化学除草”2章进行压缩,同时增加了“苗木年生长规律”“苗圃施肥”2章,以体现理论来源于生产并指导生产的关系;删除了第3篇中的“主要造林地区的特点”部分;将第4篇“森林抚育间伐”更改为“森林抚育”,增加了林地抚育的内容,使抚育的内涵得以外延;删除了第6篇“次生林经营”,将这部分内容移到第4篇的“林分改造”中。

上述1961年版、1981年版和1992年版《造林学》的主要特点是:技术内容多而理论内容偏少,对理论部分没有以专门章节进行论述;同时,将“silviculture”一词理解为“造林学”,缩小了其实质内涵和研究范畴。

针对上述问题,2001年出版的沈国舫院士主编的《森林培育学》(第1版)创造性地引入“森林培育”概念,合理地处置了人工林和天然林的培育问题。该教材分为3篇,第1篇为“森林培育的基本原理”,包括“森林立地”“林种规划和树种选择”“林分的结构及培育”“森林的生长发育及其调控”4章;第2篇为“森林培育的技术”;第3篇为“国家林业重点工程与森林培育”。该教材的出版与1961年全国通用教材的出版整整相隔了40年,可谓是“森林培育学教材建设的里程碑”。此后,2011年出版的沈国舫院士和翟明普教授主编的《森林培育学》(第2版)在对《森林培育学》(第1版)进行修订的基础上,进一步充实了学科本身的理论,使之与基础学科特别是生态学科相衔接;同时,把森林培育实践与当时的国家林业工程相联系,并增加了“区域森林培育”部分,凸显了森林培育的地域性特点。

(二)我国翻译出版的国外森林培育学相关教材或专著

1.我国翻译出版国外森林培育学相关教材或专著的基本情况和特点

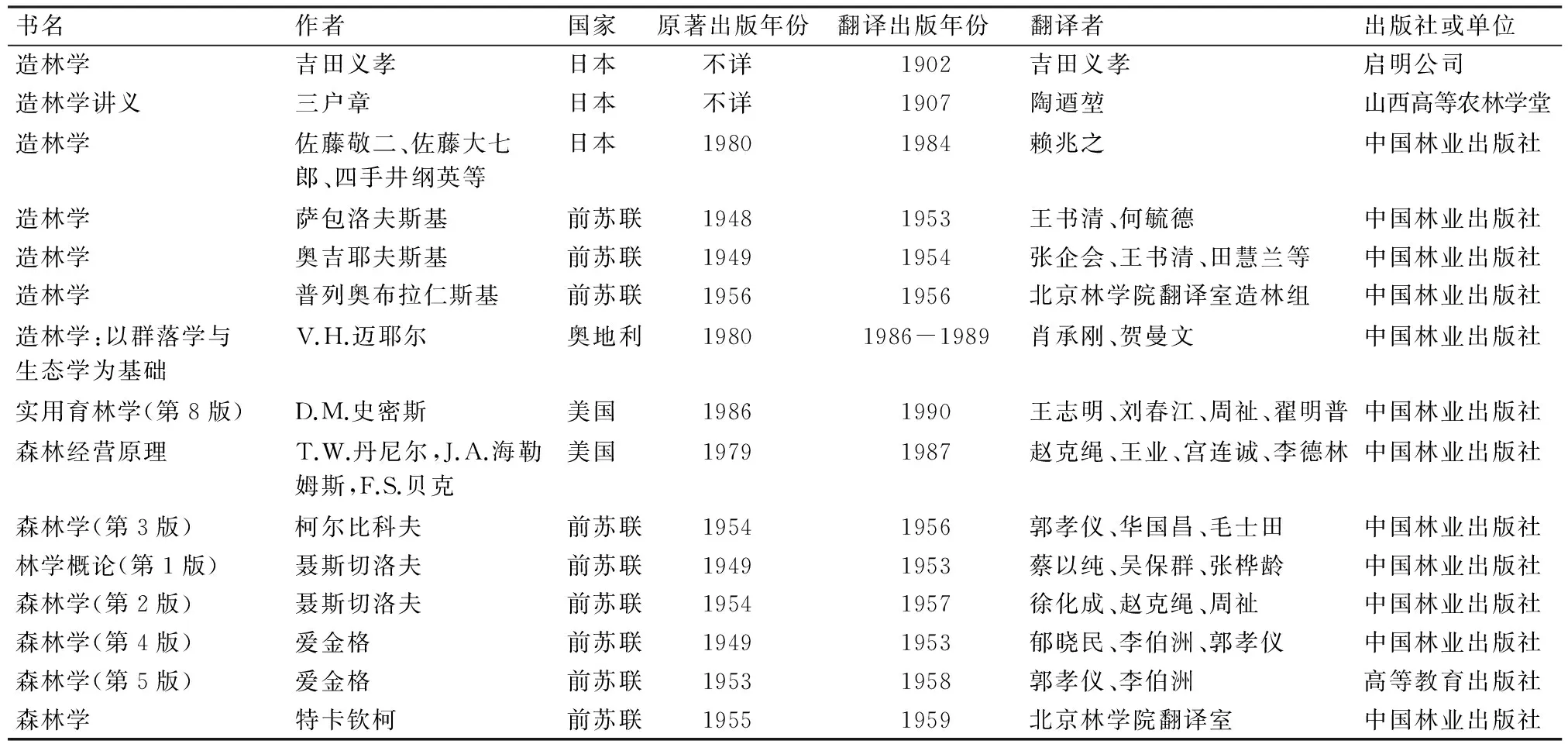

我国先后共翻译了15部国外的森林培育学相关教材或专著(详见表2),主要具有以下6个特点。

特点一,原苏联的森林培育学相关教材或专著基本是按照其林学体系的框架编著的,即将“人工造林”部分放在“造林学”课程教材中,而将“人工林郁闭后的培育以及天然林培育”部分放在另一课程教材《森林学》上篇的个别章节和下篇的大部分章节中。例如,在聂斯切洛夫编著的《森林学》中,上篇的第8章为“森林更新”,第9章为“森林的生长与发育”;下篇除第18章为“森林火灾及其防止方法”外,其余都是“森林郁闭后的培育方法”方面的内容。再如,在特卡钦柯编著的《森林学》中,上篇的第12章为“林分结构、生长和发育过程”,第13章为“纯林和混交林”;下篇的第18~28章均为“森林采伐”方面的内容,第29~30章为“森林抚育”方面的内容,只有第31章“森林火灾及其防止”和第32章“苏联林业史”不是“森林抚育”方面的内容。因此,我国对原苏联森林培育学相关教材或专著的翻译主要有《造林学》和《森林学》2种译本。

表2 我国翻译出版森林培育学相关教材或专著的情况

特点二,对俄文“лесоводство”一词的翻译不统一,有的译为“造林学”,有的则译为“森林学”。例如,萨包洛夫斯基、奥吉耶夫斯基、普列奥布拉仁斯基等原苏联专家编著的教材被译为《造林学》;而爱金格、柯比科夫等原苏联专家编著的教材由于其内容实质是“Обшее лесоводство”,即“森林学”,所以被译为《森林学》。以爱金格编著的《лесоводство》为例,该书分为3篇,第1篇为“森林学说”,第2篇为“防护林的营造”,第3篇为“森林更新与森林采伐”。

特点三,在20世纪的很长一段时间里,我国把森林培育的后半段“成林培育”理解为“森林经营学”[14],混淆了“森林培育”与“森林经营”这2个概念。这种理解也体现在森林培育学相关教材或专著的翻译上。例如,我国将T.W.丹尼尔等专家编著的《Principles of silviculture》(1979)译为《森林经营原理》。

特点四,我国翻译出版的国外森林培育学相关教材或专著,在20世纪50年代以原苏联的相关教材或著作为主,在20世纪80年代以欧美的相关教材或著作为主。这充分反映了我国林学学科先向原苏联学习后向欧美学习的发展历程。

特点五,我国对国外森林培育学相关教材或专著的翻译和出版较为及时。例如,1948年原苏联出版的萨包洛夫斯基的《造林学》,于1953年就由我国学者王书清和何毓德翻译并出版了;同样,1986年美国出版的D.M.史密斯的《实用育林学》(第8版),于1990年1月就由我国学者王志明、刘春江、周祉、翟明普翻译并出版了。

特点六,我国对国外森林培育学相关教材或专著的翻译和出版主要集中在20世纪50年代和80年代末,而近20年来没有新的译作。

2.我国翻译出版的国外森林培育学相关教材或专著的比较分析

原苏联、日本和奥地利等国的森林培育学相关教材或专著的内容具有明显的差异性。

(1)原苏联林学家萨包洛夫斯基编著的《造林学》(1948)基本上是按照生产顺序编排的,共包括8篇,分别为“林业种子经营”“苗木培育”“森林营造”“保安林营造”“绿化工作”“森林改良土壤”“立地排水”“造林用乔灌木的育种和斯大林改造自然计划”等。该教材内容丰富,但体系性较差。

(2)日本学者佐藤敬二等编著的《造林学》是按照理论基础和生产顺序编排的,分为“造林基础”“造林材料”“造林与更新”“森林抚育”4篇。其中,第1篇“造林基础”既有有关造林的本质、特性、种类以及相关学科方面的内容,又有林木、林地方面的内容;虽然从森林的演替进程看,森林更新在森林抚育之后,但是该教材把森林更新与造林并列放在了第3篇“造林与更新”中,而把“森林抚育”列为第4篇,并将林木抚育和林地抚育方面的内容都放在了第4篇。孙时轩先生在1992年对我国《造林学》教材进行修订时,也加入了林地抚育的内容,似借鉴了日本教材。

(3)奥地利学者V.H.迈耶尔编著的《造林学:以群落学与生态学为基础》更是从书名到内容都突出了森林培育的理论基础,始终以群落学和生态学为基点来分析森林培育。该书包括“造林立地的确定”“中欧树种的造林学评价”“森林抚育”“森林更新”“特种经营类型”和“造林学的展望”等6章,集理论与实践为一体,而且将生态学理论与森林培育结合得毫无痕迹。例如,在造林树种方面,涵盖了中欧的树种和若干适地适树的外来树种,并对它们的种源和演替史、分布区域以及形成、遗传变异性、对立地的要求、抗逆性、生长量、木材用途等逐一进行了评价。再如,在涉及森林抚育的部分,先从林木遗传观点、疏伐的生态效应、森林结构、森林稳定性和生产风险等角度,说明抚育的必要性;再从树高、树木级、直径、冠幅、干物质、材积等方面,阐述森林抚育的收获理论;接着以理财收获和经济观点对森林抚育效益进行分析,从而将森林抚育纳入社会学范畴;最后还阐述了不同形式的森林抚育模式和技术。

(三)欧美出版的森林培育学相关教材或专著

1.森林培育学方面的教材或专著

F.S.Baker编著的《Principles of silviculture》(《森林培育原理》)于1979年由纽约的希尔图书公司出版[26]。该书共分为5个部分。第1部分主要是对植物生理学及其内在机制的讨论和阐明。第2部分为森林生态学方面的内容。由于当时生态学还只是作为生物学的一个分支刚刚兴起,所以作者把生境和功能的理念引入森林培育学,提出植物避害趋利的机制。第3部分为系统造林技术方面的内容。第4部分为育林方法方面的内容,作者提出森林本身是造林方法的来源。第5部分介绍了造林学的历史及现状,概述了美国造林学的发展趋势。该教材的主要特点是:以树木生理学和新兴的森林生态学作为造林的原理,但是没有区分清楚植物生态学与植物生理学;书中使用的大部分材料源引自北美,而对欧洲当时先进的理论和经典技术则涉及得很少,甚至有所忽略。

1989年,英国出版的J.D.Matthews编著的《Silvicultural system》(《森林作业法》)是一本介绍林木采伐与更新的教材[27]。该书分为上下2部分。第1部分主要介绍了森林作业法的理论,分为“森林生态和森林遗传学”“森林的防护功能”(如野生动植物保护)、“森林的保护”(主要针对风、雪、火、病虫害、空气污染等)3章;第2部分主要介绍了森林作业法运用的内容,篇幅较大,分为15章,涵盖了皆伐、伞状伐、常规伐、块状伐、不规则伞状伐、带状伐、热带地区伞状伐、林下植被、矮林、农林复合系统等内容。

2008年,美国出版的K.J.PUETTMANN等编著的《A critique of silviculture:managing for complexity》(《森林培育学批判》)[28],以复杂性理论为尺度对森林培育学进行了评价和审视。该书作者认为,森林培育学的发展当时正处于一个十字路口——森林培育学既需要维持森林生态系统的多样性和恢复力以及生态系统的功能和动态,又需要为社会提供木材;而森林功能的多角色必然决定着森林培育学不仅需要以生态学理论为指导,更需要以复杂的系统理论作为支撑。因此,该书包括了5部分。第1部分根据森林培育学的发展阐述了“森林培育学”概念的演变,提出森林培育学的概念和实践只有与经济、生态和政治始终联系在一起,才能有所发展,以及森林培育学的方法和实践只有放在其历史发展过程中,才能更好地得到理解。第2部分综述了森林培育学的理论基础,提出木材商品化和农业经营模式是林业以林分为尺度经营的根源。第3部分回顾了生态学的一般概念和原理,旨在说明生态系统的复杂性是如何影响生态学发展的;同时重点阐述了复杂性是生态学发展的动力和人们认识世界的工具。第4部分对生态学与森林培育学的基本观点和方法进行了比较。第5部分提出森林培育学必须以复杂系统为理论基础进行变革。

此外,英美等国在不同时期出版的《Foundation of silviculture:upon an ecological basis》[29](《造林学:以生态学为基础》)、《Handbook of silviculture:theory and practice》[30](《森林培育学手册:理论与应用》)、《Silviculture》[31](《森林培育学》)、《Siviculture:concepts and applications》[32](《森林培育:概念与应用》)、《The practice of silviculture:applied forest ecology》(9th edition)[33](《实用育林学:应用生态学》)等森林培育学方面的教材或专著,也都得到较为广泛的使用。其中,《The practice of silviculture:applied forest ecology》(9th edition)[33](《实用育林学:应用生态学》)先后进行了9次修订。

2.区域森林培育学方面的教材或专著

Barrett等编著的《Regional silviculture of the United States》(第3版)(《美国区域森林培育学》)于1994年出版[36]。该书在编著的过程中,首先按照区域和树种将美国划分为13个区域,然后组织每个区域的最资深专家(共14位)形成编写委员会共同完成全书的编写。该书认为,森林培育学不仅仅是回答某个林分如何经营,更应考虑制度和社会的限制条件;同时,森林培育学关注的重点应随知识基础的变化而变化,例如林分单元是景观的一部分,所以森林培育学也应该以景观生态学为指导。因此,野生动物栖息地和森林价值等方面的内容在该书中得以更多的体现。

此外,欧美出版的区域森林培育学方面的教材或专著还有:《The North American forests:geography, ecology and silviculture》(《北美森林:地理、生态和培育》)、《The southern forests:geography, ecology and silviculture》(《南美森林:地理、生态和培育》)、《Tropical moist forest silviculture and management:a history of success and failure》(《热带湿润地区森林培育与管理:从成败中看研究》)、《Silviculture and ecology of western U.S.forests》(《美国西部森林的培育与生态》)等[35-38]。

3.人工林培育方面的教材或专著

1986年出版的K.R.Shepherd编著的《Plantation silviculture》(《人工林培育学》)对从种子生产到人工林收获整个过程的技术进行了汇总[39]。该书包括11章:第1章为“前言”,主要介绍了人工林的定义、本质、分类和培育理念;第2~4章分别为“种子生产”“处理”“育苗”;第5章为“人工林的栽植和土地利用”;第6章为“同龄人工林生长规律”;第7章为“整地和地力维持”;第8~10章分别为“人工林早期管理”“修枝”“间伐”;第11章为“人工林的收获以及收获模型”。

1998年出版的P.S.Svill等编著的《Plantation silviculture in Europe》(《欧洲人工林培育》)是关于欧洲人工林培育的教材或专著[40]。该书基于生态和生物学的理念,在第1部分,主要介绍了人工林的作用、生产、经济和环境、社会、政策以及人工林的布局与设计等内容;在第2部分,主要介绍了人工林经营技术方面的内容,包括造林地整地、树种选择、树种建成和维护、施肥、间伐和修枝、杂草和病虫害防止等;在第3部分,主要介绍了几种特殊的人工林的培育,如干扰立地人工林建设、短轮伐期人工林经营、特殊用材林建设等。

2004年出版的J.Evans等编著的《Plantation forestry in the tropics》(第3版)(《热带人工林》)将人工林的发展与生态、社会、环境等紧密地联系起来[41],主要包括4个部分。第1部分为“热带人工林简介”,主要介绍了热带人工林的树种、发展背景、发展现状、热带人工林特征、设计和调查等。第2部分为“土地、社会和经济的发展对人工林的影响”。第3部分为“人工林的培育技术”,是该书的主体部分,共有13章。第4部分为“人工林与农村、土壤和动植物保护、环境的关系”。

1999年出版的J.R.Boyle等编著的《Planted forests:contributions to the quest for sustainable societies》(《人工林:社会可持续发展之道》)是一本论文集[42]。1995年6月在美国的俄勒冈州,来自13个国家的200位科研工作者就人工林经营问题展开深入讨论,会议成果集结成论文集出版。该论文集收录的会议论文的主要研究内容包括人工林存在的合理性、中欧和美国人工林经营的差别、人工林的本质和利用、人工林经营技术等,涉及的树种有太平洋西北山区的花旗松(Pseudotsugamenziesii)、美国东南地区的火炬松(Pinustaeda)、芬兰和爱尔兰地区的欧洲赤松(P.sylvestris)、斯威士兰的展叶松(P.patula)以及新西兰和智利的辐射松(P.radiata)、桉树(Eucalyptus)和杂交杨树(Populus)等。

4.农林复合经营方面的教材或专著

在很多发展中国家推动的绿色革命中,农林复合系统往往是现代农业的缩影,其实质是通过施用大量化肥和杀虫剂以及采取精细整地等措施来满足人们对农作物的需求。自20世纪80年代以来,农林复合系统更多的是在瘠薄土地上进行,非集约化措施和休耕制度在农林系统中得以大量使用。正是在这一背景下,M.S.Ashton等编著的《The silvicultural basis for agroforestry systems》(《基于森林培育学的农林复合系统》)一书得以出版[43]。该书从林业而非农业的角度对农林复合系统进行了研究,重视植物与植物间、植物与动物间的竞争关系;书中很多例子都与生态学理论相关,涉及时空动态、生产力等生态学理论。

5.树种造林方面的教材或专著

树种造林学(或“造林各论”)是森林培育学的分支,世界各国都很关注,欧美国家出版了一批相关的教材或专著。例如,栎类(Quercus)是北欧广为分布的阔叶树种,所以出版的栎类方面的著作较多,如《Ecology and conservation of Neotropical montane oak forests》(2006)、《The ecology and silviculture of oaks》(2010)[44-45]等。此外,还先后出版了柚木(Tectonagrandis)方面的专著《Silviculture & management of teak》(1993)[46],长叶松(P.palustris)方面的专著《The longleaf pine ecosystem:ecology,silviculture and restoration》(2007)[47],北美黄松(P.Ponderosa)方面的专著《Ponderosa:big pine of the southwest》(2015)[48]等。

三、我国《森林培育学》新版教材编写的构想与建议

(一)加强森林培育学理论的研究

1.森林培育学理论与生态学理论的关系

森林培育学始终以将生物体及其群落与生态环境结合起来研究的生态学科作为最为核心的理论基础[49]。森林培育学是生态学最古老的有意识的应用,这种联系在“生态学”一词出现前就已存在[50]。迈耶尔以群落学与生态学为基础编撰的森林培育学教材,第一次将生态学理论与森林培育学教材紧密地结合在一起[51]。普特曼等在其编著的《森林培育学批判》中,从森林培育学者与森林生态学者进入同一森林所观察到的事物的差异性出发,通俗地比较了森林培育学与森林生态学的不同,并在著作的第4部分中详细地比较了生态学与森林培育学的基本观点和方法[28]。

生态学科之所以在最近几十年得以迅速发展,不仅是因为其得益于不断吸收自然科学在微观和宏观领域的研究成果,而且更重要的是因为系统科学的广泛渗透,这使生态学科向广度和深度发展成为可能[21]。而森林培育学虽然以生态学作为其理论基础的核心,但是生态学科已经引入的系统科学并未自然而然地传入森林培育学[49]。因此,加强森林培育学理论的研究,将生态学最新的理论成果渗透到森林培育学教材中,对我国《森林培育学》新版教材的编写尤为重要。

2.森林培育学理论与系统思想的融入

森林培育学仅仅吸收生态学中的系统生态学理论是远远不够的,还应把系统思想融入森林培育学教材。森林培育学是一门因各国立地条件、林分结构、林业政策和国民经济状况的不同而异的综合性学科[51]。Barrett认为,森林培育学是一门艺术,也是经济与生态结合的体现[36]。例如,森林抚育效益的评价若仅从生态学的观点出发,则只能表述生态效应,而难以表述经济效益和社会效益。再如,风景游憩林的培育除了需要以森林培育学、生态学为理论基础之外,还要以心理学(美的接受力)、美学(美的鉴赏能力)、经济学(人为消费能力)、社会学(交通便利状况)的理论为指导。

同时,从微观角度看,遗传学、生理学的成就也对森林培育学的发展起到了明显的推动作用[52],所以生理学的某些理论也是森林培育学的基础。

此外,林业生产的突出特点是生产周期极为漫长,所以森林培育学以及与之相关的林业生产理论不得不充当预言家的角色[51]。森林培育学的这一特点也反映了系统的复杂性和不确定性。因此,融入森林培育学的系统理论不只是局限于系统生态学这一狭义范畴,而是指包括系统生态学在内的系统科学。为此,普特曼等在《森林培育学批判》的第5部分就森林培育学以复杂系统为理论基础进行变革的必要性进行了论述,从而使系统学第一次在森林培育学教材中得以完整体现[28]。

(二)重视相关教材的收集与研究工作

相关教材或专著的收集和研究是教材编写的基础。教材编写者可以从这些相关教材或专著中了解某一研究方向的最新进展,还可以从教材的变迁过程分析总结出某一理论或技术的来源和发展过程。这对新教材的编写无疑有巨大的帮助。中国的森林培育学由师从欧美国家,到全盘学习前苏联,最后到建立自己的体系,经历了几个反复,可以说是博采了各家之长[53]。因此,我国《森林培育学》新版教材的编写,首先要充分收集和系统研究国内外最新的相关理论和实践成果,其次要根据我国的国情和林情有所取舍,最后形成有中国特色的森林培育学教材。

(三)加强国外相关教材或专著的翻译工作

近年来,伴随着林业的快速发展,世界各国的森林培育学相关教材或专著的出版迎来了又一个春天。据不完全统计,欧美出版的森林培育学方面的教材或专著有9部,区域森林培育学方面的教材或专著有5部,人工林培育方面的教材或专著有4部,树种造林方面的教材或专著有5部。但是,遗憾的是我国仅在20世纪80年代翻译出版了2部欧美的森林培育学相关教材或专著,而现在这2部教材的不足和局限正日益凸显,已不适应林业发展的新形势。更为严峻的是,在20世纪90年代以来的近30年里,我国没有翻译出版过一部森林培育学相关教材或专著,甚至于对欧美近年来出版的森林培育学相关教材或专著涵盖的信息也知之甚少。而与此形成鲜明对比的是,在20世纪50年代我国及时翻译了大量原苏联的森林培育学相关教材或专著,对当时相关教材的编写以及相关学科专业的教学和科研都产生了较大的影响。

教材或专著具有系统性强的优势,从问题的提出到背景、发展历史和解决方案的阐述,都相对完整和翔实,这是一般的单篇的学术论文所做不到的。当前,欧美先进的林业理念正逐渐被世界接受、消化、融合和发扬。在这一背景下,我国需要加强国外森林培育学相关教材或专著的翻译工作,尤其是注重对欧美森林培育学相关教材或专著的翻译,从而把先进的林业理念系统地引进到中国。

特别需要指出的是,尽管近年来我国很少翻译出版美国、英国、新西兰等母语为英语的国家的森林培育学相关教材或专著,但是随着我国学者英语水平的普遍提高,对这些国家出版的森林培育方面的原著还是有一定了解的。与此同时,由于语言方面的障碍,我国年轻学者对日本和俄罗斯等国近三四十年来的森林培育学相关教材或专著了解得较少,对日本、俄罗斯等国家相关教材的认识和了解在很大程度上还依赖于20世纪上半叶早期访问学者翻译的著作。尤其是一直以来我国对德国的森林培育学相关教材或专著了解得较少。德国人工林经营的理念和技术已成为世界很多国家学习的典范,我国学者也在乡土树种上进行了借鉴和实践,并发表了具有一定影响力的论文。但是,我国对德国的森林培育学相关教材或专著却少有翻译出版,再加上我国的大多数学者缺乏阅读德语原著的能力,所以对德国的森林培育一直难以有系统的了解。这不能不说是我国森林培育界的一个遗憾。

因此,加强国外森林培育学相关教材或专著的翻译工作,尤其是对欧美国家相关教材或专著的编译,对我国森林培育学教材建设来说已迫在眉睫而且任重道远。国家相关部门对此应予以高度重视,加大专项经费的支持力度。同时,我国森林培育界,特别是高校的相关学科专业,要成立森林培育学相关教材编著和编译工作小组,一方面选取林业发达国家的一些经典教材进行翻译,另一方面把外文教材或专著的翻译与我国森林培育学教材的编写有机地结合起来。只有这样,我国的森林培育学教材才能真正面向现代、面向世界、面向未来。

(四)构建新版教材编著人员队伍

教科书的编写一般有2种方式。一种方式是由一个或几个主编共同完成全部的编写,如陈嵘编写的《造林学概要》《造林学各论》,郝景盛编写的《造林学》等。另一种方式是由主编组织多位专家共同编写,如孙时轩主编的1981年版《造林学》的编写委员会由21位教师组成,孙时轩主编的1992年版《造林学》由4名专家共同编写。又如2011年出版的《森林培育学》(第2版)是由沈国舫院士和翟明普教授组建的由全国10多所高等院校森林培育学科的20多位骨干教师组成的学术团队完成的。这一学术团队不仅是老、中、青教师相结合,而且颇具地域代表性,对提高森林培育学教材编写质量大有裨益。

同时,森林培育学涵盖理论和技术两大部分,仅就技术部分而言,就包括了种苗、造林、抚育、采伐更新等内容,而且不同区域的营林技术又各有特点;同时,相关的研究成果颇多,文献信息量很大。所以森林培育学教材仅由一两名专家编著很难兼顾到方方面面,尤其是难以在每个研究方向都达到较高的水平。

因此,借鉴以往我国森林培育学教材编写的经验,并根据当前森林培育学的发展趋势和特点,我国《森林培育学》新版教材的编写首先应组建以1~2名主编为核心的由多位专家组成的编写组,尤其是要注重将主要造林区域的专家和学者吸纳到编写组中,从而使《森林培育学》新版教材具有更强的地域特色和实用性;其次,针对参编人员较多、大家思路不一所导致的教材编撰笔法各异等问题,主编要充分发挥促进编写组成员交流、沟通的桥梁作用,在保证教材编著格式的统一性和内容的先进性等方面,特别是在最后的通稿环节,做更多的工作。

(五)优化新版教材的编撰体系

2011年出版的沈国舫院士和翟明普教授主编的《森林培育学》(第2版)包含了森林培育理论、林木种苗培育、森林营造、森林抚育更新与主伐更新、区域森林培育与林业生态工程等内容,充分反映了当时林业发展和学科发展的情况。

目前,我国将要进行的《森林培育学》新版教材的编写不仅是对《森林培育学》(第2版)的修订,而且是在其基础上的补充和调整,要充分吸纳新近形成的林业科技和生态学等领域的新理念、新技术和新成果,从而使该国家级规划教材在理论内容和实践内容两方面都有所提升,更能体现时代特色。具体建议措施如下。

①新版教材在理论部分的充实和修订中,要强调生态学原理与方法的充分运用。

②新版教材在实践部分的充实和修订中,要使苗木培育技术充分体现自动化、现代化和效益化,要将测量、计算机成图技术融入苗圃规划、造林设计、抚育间伐方案编制等,从而更好地服务经济和社会的发展;要在区域森林培育中吸收我国最新林业区划成果,从而使我国生态工程建设紧密跟踪国家工程建设的新趋势和新动向。

③新版教材的编撰体系要借鉴国外教材在发挥索引功能方面的成功做法,增设索引部分,使主要的专业名词都能在最后的索引中查到,以方便读者使用教材;同时,要提供与教材相关的工具书、参考书、网络精品课程目录,形成以教科书为核心的教材体系,从而使森林培育学教材能够面向更多的读者,实现不同地区森林培育学精品课件和视频的共享。

此外,《森林培育学》新版教材的编写需要保持《森林培育学》(第1、2版)教材已被实践证明是科学合理的基本体系和主体内容,这是国家级规划教材稳定性特征的重要体现。

资助项目:国家留学基金管理委员会(CSC)2014年青年骨干教师出国研修项目,项目编号[2014]3072。

参考文献

[1]陈亚玲.教材的作用、选用与使用[J].盐城工学院学报,1999,12(2):64-66.

[2]沈国舫,翟明普.森林培育学[M].北京:中国林业出版社,2011:1-410.

[3]贾黎明,方陆明,李美青,等.90年代森林培育学科的发展[C]//熊耀国,翟明普.中国林学会造林分会第4届理事会暨学术讨论会造林论文集.北京:中国环境科学出版社,1998:217-223.

[4]郭素娟,徐程扬,翟明普.“森林培育学”课程教学的优化探讨[J].中国林业教育,2006,24(1):63-65.

[5]沈海龙.基于研究型学习与教学的面向21世纪课程教材《森林培育学》编写理念与体系构成的思考[J].中国林业教育,2008,26(5):23-26.

[6]李蓉.造林学各论[M].上海:商务印书馆,1932:1-512.

[7]陈嵘.造林学概要(初版)[M].上海:商务印书馆,1933:1-252.

[8]高秉坊.造林学通论[M].上海:商务印书馆,1934:1-236.

[9]郝景盛.造林学[M].上海:商务印书馆,1947:1-370.

[10]王希群.中国森林培育学的110年——纪念中国林科创基110周年[J].中国林业教育,2012,30(1):1-7.

[11]陈岚.中外森林培育发展比较[D].福州:福建农林大学,2013:8-11.

[12]孙成南.森林培育学[M].北京:中国林业出版社,1998:1-519.

[13]兆赖之.育林学[M].北京:中国环境科学出版社,2005:1-165.

[14]沈国舫.从“造林学”到“森林培育学”[J].科技术语研究,2001,3(2):33-34.

[15]陈嵘.造林学各论[M].5版.南京:京华印书馆,1953:1-656.

[16]陈嵘.造林学概要[M].上海:商务印书馆,1951:1-391.

[17]陈嵘.造林学特论[M].南京:华东印刷厂,1952:1-490.

[18]吴曙东.造林学本论[M].上海:科学技术出版社,1954:1-296.

[19]华东华中林学院(校)教材编审委员会.造林学初稿[M].北京:中国林业出版社,1959:1-519.

[20]石家琛.造林学[M].哈尔滨:东北林业大学出版社,1992:1-218.

[21]沈国舫.森林培育学[M].北京:中国林业出版社,2001:1-441.

[22]北京林学院造林教研组.造林学[M].北京:农业出版社,1961:1-455.

[23]孙时轩.造林学[M].1版.北京:中国林业出版社,1981:1-393.

[24]孙时轩.造林学[M].2版.北京:中国林业出版社,1992:1-452.

[25]沈国舫.关于森林培育学教材建设的一些历史回顾[J].北京林业大学学报,2002,24(5-6):280-283.

[26]BAKER F S.Principles of silviculture[M].New York:McGraw-Hill Book Company,1979:1-512.[27]MATTHEWS J D.Silvicultural system[M].London:Oxford University Press,1989:1-284.

[28]PUETTMANN K J,MESSIER C C,DAVID C K.A critique of silviculture:managing for complexity [M].Chicago:University of Chicago Press,2008:1-206.

[29]TOUMEY J W.Foundation of silviculture:upon an ecological basis[M].New York:John Wiley & Sons,Inc.,1927:1-171.

[30]CHAMPION H G.Handbook of silviculture:theory and practice[M].New Delhi:Cosmo Pub,1987:1-374.

[31]KOSTLER W.Silviculture[M].London:Oliver and Boyd Press,1990:1-436.[32]NYLAND R D.Silviculture:concepts and applications[M].New York:McGraw-Hill Companies, Inc.,1996:1-608.

[33]SMITH D M,LARSON B C,KELTY M J,etal.The practice of silviculture:applied forest ecology [M].9th edition.New York:John Wiley & Sons,Inc.,1997:1-560.

[34]BARRETT J W.Regional silviculture of the United States[M].New York:John Wiley & Sons, Inc.,1994:1-656.[35]WALKER L C.The North American forests:geography,ecology and silviculture [M].Boca Raton.:CRC Press,1998:1-416.

[36]WALKER L C,OSWALD B P.The southern forests:geography,ecology and silviculture[M].Boca Raton.:CRC Press,1999:1-352.

[37]DAWKINS H C,PHILIP M S.Tropical moist forest silviculture and management:a history of success and failure[M].New York:CAB Interational,1998:1-384.

[38]TAPPEINER II J C,BAILEY J D,HARRINGTON T B,etal.Silviculture and ecology of western U.S. forests[M].Corvallis:Oregon State University Press,2015:1-448.

[39]SHEPHERD K R.Plantation silviculture[M].Dordrecht:Martinus Nijhoff Publishers,1986:1-322.

[40]SAVILL P S,EVANS J,AUCLAIR D,etal. Plantation silviculture in Europe[M].London:Oxford University Press,1998:1-312.

[41]EVANS J,TURNBULL J W.Plantation forestry in the tropics[M].3rd edition.London:Oxford University Press,2004:1-488.

[42]BOYLE J R,WINJUM J K,KAVANAGH K,etal.Planted forests:contributions to the quest for sustainable societies[M].Boston:Kluwer Academic Publisher,1999:1-476.

[43]ASHTON M S,MONTAGNINI F.The silvicultural basis for agroforestry systems[M].Boca Raton.: CRC Press,1999:1-296.

[44]KAPPELLE M.Ecology and conservation of Neotropical montane oak forests[M].Berlin:Springer, 2006:1-486.

[45]JOHNSON P S,SHIFLEY S R,ROGERS R.The ecology and silviculture of oaks[M].2nd edition.New York:CAB International,2010:1-600.

[46]KADAMBI K.Silviculture & management of teak[M].New Delhi:Natraj Publishers,1993:1-137.

[47]JOSE S,JOKELA E J,MILLER D L.The longleaf pine ecosystem:ecology,silviculture and restoration[M].New York:Springer,2007:1-438.

[48]ALLRED S.Ponderosa:big pine of the southwest[M].2nd edition.Tucson:University of Arizona Press,2015:1-120.

[49]刘勇,宋廷茂,翟明普,等.用系统科学指导和丰富森林培育学[J].林业科学,2008,44(7):1-5.

[50]MAYER V H.Waldbau auf soziologisch- Ökologischer Grundlage[M].Heidelberg:Spektrum Akademischer Verlag,1999:1-522.

[51]SMITH D M.The practice of silviculture[M].New York:John Wiley & Sons,Inc.,1986:1-544.

[52]盛炜彤,王虹.我国森林培育学发展的战略研究[J].世界林业研究,1994,7(5):71-79.

[53]王九龄.森林培育学的形成与发展[C]//王九龄.踏遍青山林为伴——王九龄林业科技文集.北京:中国林业出版社,2002:96-115.

(责任编辑柳小玲)