针灸治疗胃脘痛取穴规律的古代文献研究

王丹萍,李知行,李素荷(广州中医药大学针灸康复临床医学院,广州 510405)

针灸治疗胃脘痛取穴规律的古代文献研究

王丹萍,李知行,李素荷

(广州中医药大学针灸康复临床医学院,广州 510405)

【摘要】目的探寻古人治疗胃脘痛的针灸方法,摸索古人以针灸治疗本病症的取穴规律,为指导现代临床治疗工作提供参考和依据。方法确立胃脘痛相关检索词,构建数据库,运用频数分析和数据挖掘技术的关联规则,考察古代针灸治疗胃脘痛不同腧穴和经脉的使用频次、腧穴间配伍使用的规律。结果古代针灸治疗胃脘痛使用频次和支持度居前的腧穴有中脘、足三里、内关、上脘、膈俞、公孙、建里等,以经穴为主;多选取走行穿经上腹的经脉上的腧穴;腧穴间配伍以辨证选穴与对症选穴配合为主。

【关键词】针灸疗法;胃脘痛;取穴;文献研究

胃脘痛是指上腹近心窝处发生疼痛,简称胃痛,是常见的消化系统病症,为现代西医学中急慢性胃炎、胃溃疡、胃痉挛等病的主要临床表现。“胃脘痛”之名,首见于《黄帝内经》,如《灵枢·邪气脏腑病形》言:“胃病者,腹□胀,胃脘当心而痛,上支两胁,膈咽不通,饮食不下,取之三里也。”这是关于针灸治疗胃脘痛最早的文献记载。笔者查阅了部分古医籍中涉及针灸治疗胃脘痛的文献条目,建立数据库并详实录入,分析总结出了古代针灸治疗胃脘痛的取穴规律,报道如下。

1 资料与方法

1.1文献纳入

纳入范围为先秦至清末(1911年)具有代表性的针灸专著和综合性医著。以《中医循证临床实践指南·针灸》[1]所规定的古代文献检索范围中的55种古代文献目录和版本作为查找的文献书目。

1.2检索词确立及文献剔除

检索词的确立对于文献查准、查全至关重要。参考《中国医学大辞典》[2]《中医大辞典》[3]《中医辞海》[4]对胃脘痛的描述,设定检索词为“胃痛”“胃脘痛”“胃疼”“心痛”“心下痛”“心腹痛”“胃心痛”“胃气痛”等。由于唐宋以前的文献多称胃脘痛为心痛、心下痛,因此在查找文献条目时,严格与真心痛、大结胸证之心下痛、心经自身病变等其他原因导致的心痛症状相鉴别,筛选并滤出相当于心绞痛、心肌梗死等非指向胃脘部疼痛的条目,防止误录。由于古代针灸医籍很多都是集成的医著,对于完全沿用前人针灸处方的条目,只纳入原始医籍处方条目,不作重复统计;对于虽有沿袭前人,但加入了著者自身的经验和体会并行之有效的针灸处方,不算重复,予以录入;对于虽有涉及胃脘痛相关病因病机或治疗,但并未明确提到针灸治疗取穴的文献予以剔除。以此共筛选出符合条件的医籍16本[5-20]。

1.3数据库构建

运用Excel表格进行数据管理,将符合条件的相关文献条目,按照出处、成书年代、病名、症状、穴名、针灸方法6方面内容,逐条录入,并备注穴位归经和穴位分类。出处和成书年代以简要方式记录;未明确指出病名,但根据症状可以归为胃脘痛的数据,统一使用“胃脘痛”病名,余病名如实记录;症状录入如前所述;穴名、穴位归经和穴位分类均按照最新国际标准命名、归经和分类;针灸方法简要记录。

1.4统计学方法

用频数分析法和数据挖掘的关联规则对数据进行统计分析。频数分析法是用以了解数据分布情况的方法,主要考察腧穴和经脉的使用频次。关联规则用以揭示数据之间的关联性,包括支持度(Support)和置信度(Confidence)两个维度。对于某一条关联规则X→Y而言,Support(X→Y)=P(X U Y),表示X和Y同时出现在集合中的概率;Confidence(X→Y)=P(X U Y)/P(X),表示数据中出现X时,出现Y的概率。对于非单穴使用的取穴方法,采用关联规则中常用的FP-Growth算法[21]进行数据挖掘,通过构造数据结构FP-tree,获得腧穴配伍模式数量的信息,清晰地反映腧穴之间使用的关联性。

2 结果

2.1腧穴运用频次

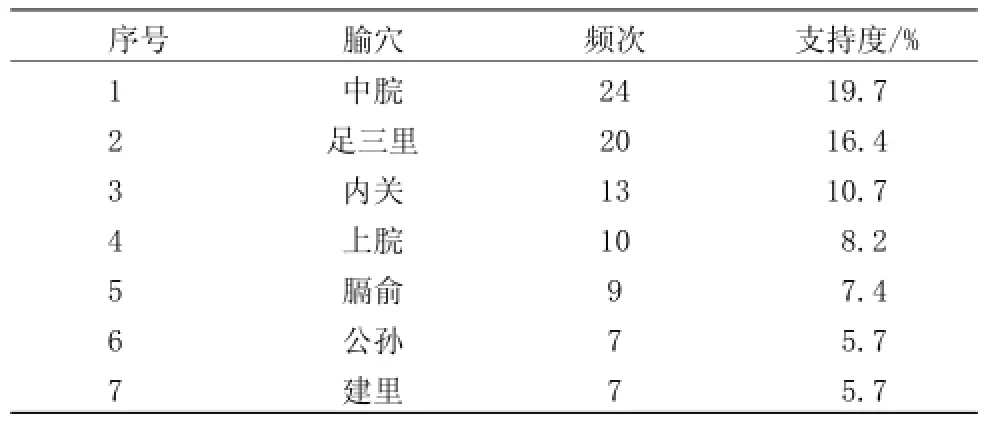

分析腧穴的运用频次,目的在于找出针灸治疗胃脘痛使用最频繁的腧穴。根据纳入和排除标准,共统计出针灸治疗胃脘痛的数据122条,腧穴79个,使用频数239次。其中支持度在5%以上的腧穴共7个,见表1。

2.2经脉运用频次

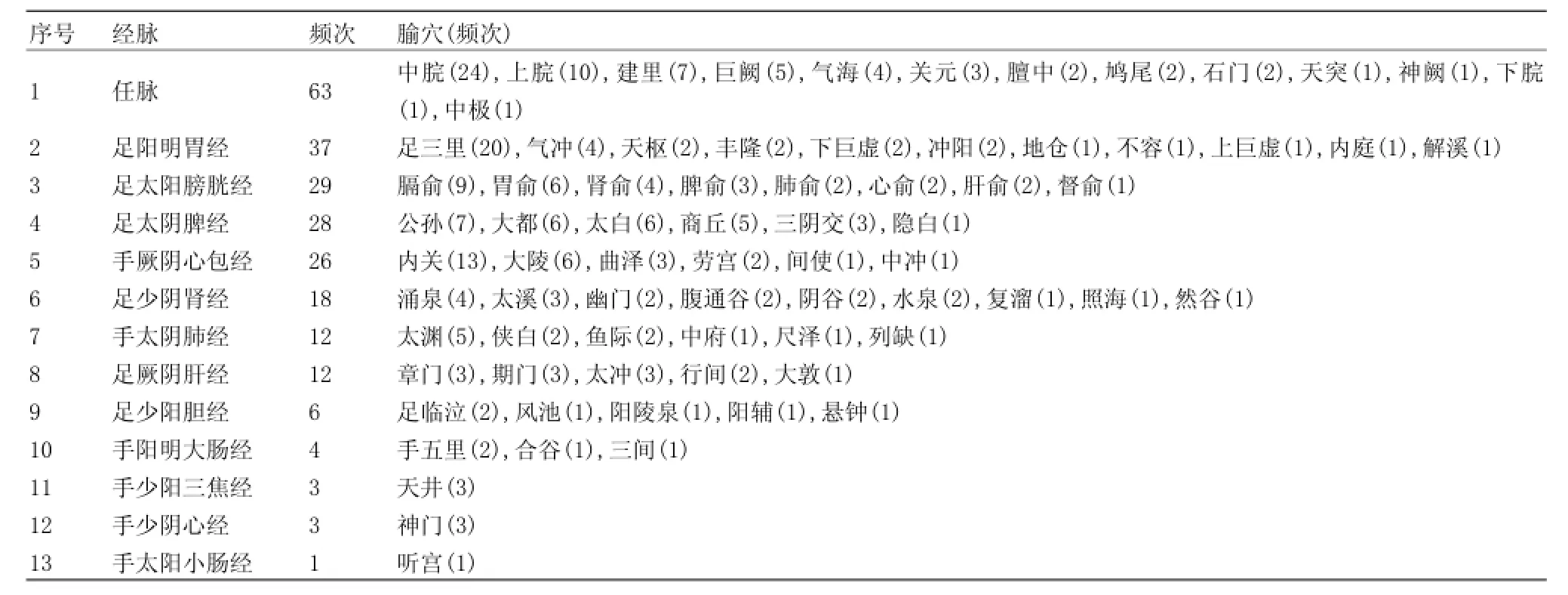

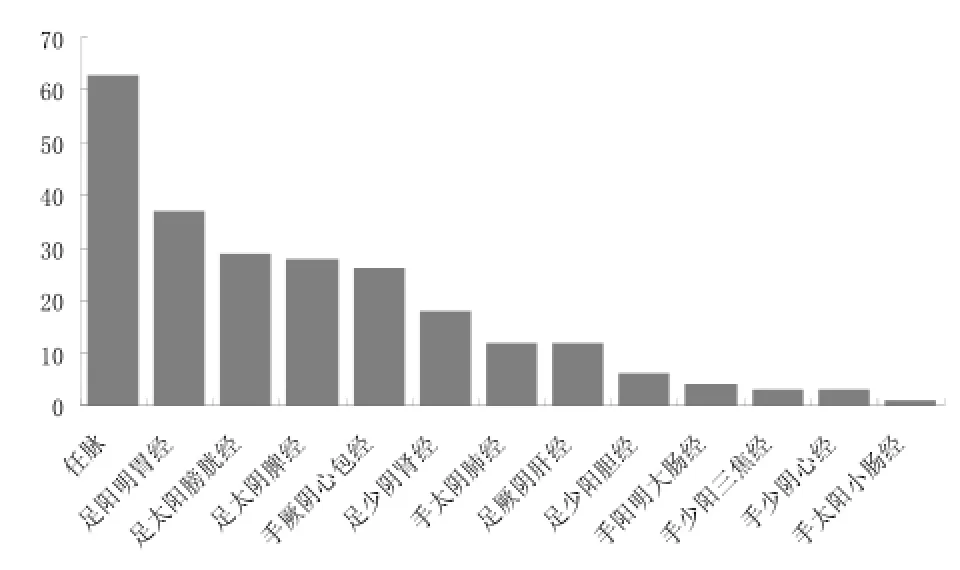

分析经脉的运用频次,旨在发现针灸治疗胃脘痛最常用的经脉。将数据中涉及的79个腧穴按照所属经脉归类后统计得出,十四经脉中除督脉外,其余经脉均有使用,尚有无明确归经的经外奇穴和阿是穴。任脉、足阳明胃经、足太阳膀胱经、足太阴脾经、手厥阴心包经这5条经脉的使用频次最高。涉及任脉经穴位13 个,共63频次;足阳明胃经穴位11个,共37频次;足太阳膀胱经穴位8个,共29频次;足太阴脾经穴位6个, 共28频次;手厥阴心包经穴位6个,共26频次。各经脉使用情况见图1和表2。

表1 古代针灸治疗胃脘痛腧穴运用频次分析

表2 古代针灸治疗胃脘痛腧穴经脉运用频次对比

图1 各经脉腧穴使用频次图示

2.3腧穴配伍

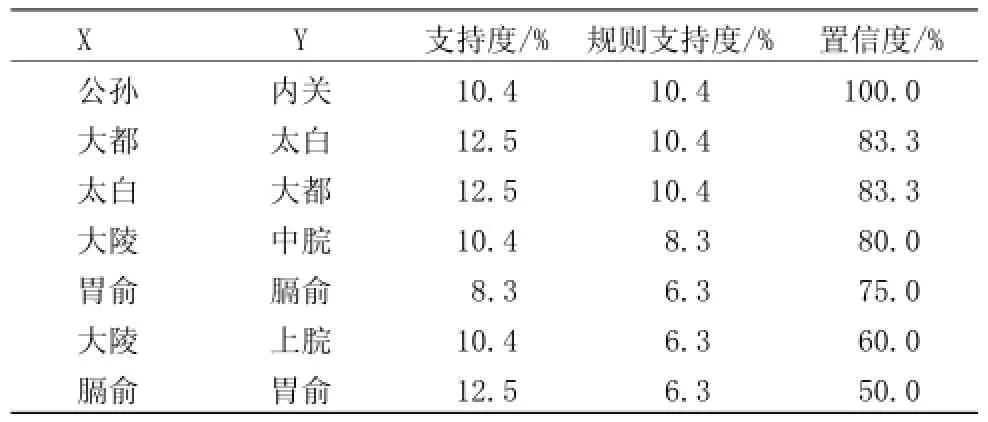

统计出非单穴治疗胃脘痛的针灸处方共48条。按照规则支持度和置信度从高到低排序,得出古代针灸治疗胃脘痛配伍使用最多、关系最为密切的腧穴组合,见表3。

表3 古代针灸治疗胃脘痛腧穴配伍关联分析

表3中的X、Y分别代表前项和后项。X→Y表示前项与后项之间的某种关联。支持度表示前项在所有非单穴处方中出现前项的概率,支持度越高,说明该穴在非单穴处方中使用的频次越多。规则支持度表示前项和后项同时出现在所有非单穴处方中的概率,规则支持度越高,说明这两穴配伍在非单穴处方中越常见。置信度表示在所有出现前项的非单穴处方中,出现后项的概率,置信度越高,说明前项的使用对于后项的使用影响越大。如第1条“公孙→内关”所示,在所查的古代文献中,公孙穴在所有治疗胃脘痛的非单穴针灸处方中被使用的概率为10.4%,公孙穴和内关穴配伍在所有治疗胃脘痛非单穴针灸处方中出现的概率为10.4%,并且在所有治疗胃脘痛的非单穴针灸处方中,只要用到公孙穴,就一定会用到内关穴。

3 讨论

3.1使用频次和支持度排名

从使用频次和支持度排名来看,古代针灸治疗胃脘痛较多选取中脘、足三里、内关、上脘、膈俞、公孙、建里等腧穴,既体现出局部取穴的思想,如中脘、上脘、建里,也体现了循经远部取穴的思路,如足三里、内关、公孙。

在整理文献的过程中发现,以根据症状选取单穴进行治疗为主,亦有辨证取穴、多穴配伍。如《针灸甲乙经》记载:“胃脘暴痛,上气……心痛无可摇者,膈俞主之。”同时又言:“胃胀者,腹满胃脘痛,鼻闻焦臭妨于食,大便难,中脘主之,亦取章门。”

腧穴选取以经穴为主,经穴占所有穴位总计频数的96.2%,尤以其中的特定穴如原穴、募穴、背俞穴、下合穴等最常用。亦有少量关于经外奇穴和阿是穴的文献记载,如《神应经·心脾胃部》:“胃脘痛,太渊、鱼际、三里、两乳下各一寸(各三十壮),膈俞、胃俞、肾俞(随年壮)。”此条中的“乳下”即为经外奇穴,在乳头下1寸处[22]。《灵枢·厥论》:“心肠痛,作痛,肿聚往来上下行,痛有休止,腹热喜渴涎出者,是蛟蛔也。以手按聚而坚持之,无令得移,以大针刺之,久持之,虫不动,乃出针也。”此处心肠痛当理解为胃脘部的蛔虫作痛,在蛔虫所在部位进行针刺属于阿是穴取穴法。根据记载的文献条目数量可知,古代针治胃脘痛多从经穴入手。

3.2经脉的选取

在经脉的选取上,以任脉、足阳明胃经、足太阳膀胱经、足太阴脾经为主。胃脘在上腹部,“经脉所过,主治所及”,凡体表走行穿经上腹的经脉都可以用来治疗胃脘痛,因此不仅有上述的任脉、足阳明胃经、足太阴脾经,还有足少阴肾经、足厥阴肝经亦较常用。在所查阅的文献中,十四经唯有背部的督脉没有涉及使用,而同行于背部的足太阳膀胱经虽较常用,选穴却以调治脏腑的背俞穴为主,可见古人认为本病发生的根本原因在于腹部,与五脏关系尤为密切。

任脉行于身前正中,穿经胃脘部。对于任脉腧穴以局部选穴为主,如中脘、上脘、建里、巨阙、鸠尾、下脘等靠近胃脘的局部穴位,在任脉63频次的取穴中占49次(约78%),其中作为胃募穴的中脘占24次(约38%)。足阳明胃经和足太阴脾经腧穴的选取以四肢部为主,除气冲、天枢、地仓、不容外,其余穴位均位于四肢部,约占两经总用穴频次的88%。在足太阳膀胱经上选取的均为背俞穴,包括五脏之俞、胃俞、膈俞和督俞,可见古人认为胃脘痛之发病不仅与胃腑有关,还与五脏以及全身气机失常有密切关系。

3.3腧穴配伍

在腧穴配伍方面,公孙配内关、大都配太白、大陵配中脘、大陵配上脘、胃俞配膈俞是古代针灸治疗胃脘痛的腧穴配伍中最稳固的穴对,可靠程度高。公孙与内关同属八脉交会穴,合于心、胸、胃,两穴上下相配可以调理胃腑,缓急止痛。大都与太白同为脾经要穴,《灵枢·经脉》:“脾,足太阴之脉……入腹属脾络胃……是动则病舌本强,食则呕,胃脘痛,腹胀善噫,得后与气则快然如衰。”脾胃互为表里,调脾可以理胃[23-24],因此古人常用此两穴相配,共奏健脾和胃之功。由于胃脘在心下,唐宋以前,古人常将心痛与胃痛混谈,如《外台秘要·心痛方》:“足阳明为胃之经,气虚逆乘心而痛,其状腹胀归于心而痛甚,谓之胃心痛也。”故常用心经、心包经的穴位治疗实属胃脘痛的病症,如内关、大陵、神门等穴较为常用。考究文献条文,这种取穴方法大多出自宋代或更早以前的医籍。因此笔者认为将大陵与中脘或者大陵与上脘相配,正是在这种认知的基础上循经远部取穴与局部选穴的体现。背俞穴是脏腑之气输注于背部的特殊部位[25-27],背为阳,古人以胃俞与膈俞相配治疗胃脘痛,乃取其可“从阳引阴”、通调腑气之效。

中医学认为引发胃脘痛的病因有很多[28-30],如《素问·至真要大论》:“厥阴司天,风淫所胜……民病胃脘当心而痛……。少阴司天,火气下临……心痛,胃脘痛。少阳之胜,热客于胃,烦心心痛……。太阳之胜……寒厥入胃,则内生心痛。”不同的病因有不同的治法,而疼痛病症又对即时疗效要求较高,故古人以针灸治疗胃脘痛时在腧穴的配伍方面,常在使用固定穴组以外体现出辨证施治与对症治疗并重的思想,标本兼顾。如《针灸大全》载:“中脘停食,疼利不已:解溪、中脘、足三里。……胁肋下疼,心脘刺痛:气海、行间、阳陵泉。”因于食积者取足阳明胃经穴位为主健胃消食,局部配穴缓解疼痛,因于肝胆气滞犯胃则取肝、胆经穴位为主疏肝利胆,配任脉之气海行气止痛,正是这种思想的体现。

综上所述,针灸治疗胃脘痛在古代文献中体现出了以经穴为主、重用胃脘所过经脉腧穴、辨证选穴与对症选穴配合的取穴规律。

参考文献

[1]中国中医科学院,中国针灸学会.中医循证临床实践指南:针灸[M].北京:中国中医药出版社,2011:10-11.

[2]谢观.中国医学大辞典[M].北京:商务印书馆国际有限公司,2003.

[3]李经纬.中医大辞典[M].北京:人民卫生出版社,2005.

[4]袁钟.中医辞海[M].北京:中国医药科技出版社,1999.

[5]灵枢经[M].北京:人民卫生出版社,1956.

[6]皇甫谧.针灸甲乙经[M].北京:人民卫生出版社,1956.

[7]孙思邈.备急千金要方[M].北京:人民卫生出版社,1955.

[8]黄龙祥.针灸名著集成:窦太师针法[M].北京:华夏出版社,1996.

[9]琼瑶真人.琼瑶神书[M].北京:中医古籍出版社,1987.

[10]王执中.针灸资生经[M].北京:人民卫生出版社,2007.

[11]杜思敬.针经摘英集[M].北京:人民卫生出版社,1955.

[12]徐凤.针灸大全[M].北京:人民卫生出版社,1987.

[13]朱棣.普济方·针灸门[M].北京:北京科学技术出版社,2013.

[14]杨继洲.针灸大成[M].北京:北京科学技术出版社,2013.

[15]吴崐.针方六集[M].北京:科学技术出版社,2013.

[16]张介宾.类经图翼[M].太原:山西科学技术出版社,2013.

[17]李学川.针灸逢源[M].上海:上海科学技术出版社,1987.

[18]黄龙祥.针灸名著集成:扁鹊神应针灸玉龙经[M].北京:华夏出版社,1996.

[19]陈会.神应经[M].北京:中医古籍出版社,1990.

[20]黄龙祥.针灸名著集成:针灸节要聚英[M].北京:华夏出版社, 1996.

[21]Han JW,Pei J,Yin YW,et al.Mining frequent patterns without candidategeneration:afrequent-patterntreeapproach[J].Data Mining and Knowledge Discovery,2004,8(1):53-87.

[22]高忻洙,胡玲.中国针灸学词典[M].南京:江苏科学技术出版社, 2010:442.

[23]任婕,杨万刚.针灸配合中药治疗胃脘痛[J].湖北中医杂志,2001,23(8):42.

[24]钟鸿,武哲丽.内关公孙配伍的临床应用与现代研究概况[J].北京中医,2004,23(6):360-362.

[25]王玉莲.背俞穴温针灸对急性脑梗死患者肿瘤坏死因子-α的影响[J].光明中医,2015,30(1):114-115.

[26]周晓玲,李灿,覃婧.六气背俞穴贴敷疗法预防消化性溃疡复发的临床观察[J].广西中医药,2015,38(1):25-27.

[27]吴小凯.针刺五脏背俞穴治疗失眠症的临床疗效[J].继续医学教育,2015,29(5):112-113.

[28]谭开彬.探讨胃脘痛的病因病机[J].医学信息:中旬刊,2010, (5):1069-1070.

[29]吴彼,傅海燕.中医文献关于胃脘痛病名及病因考释[J].实用中医内科杂志,2008,22(4):19-20.

[30]郭宏敏,汪朋梅,李毓隽,等.700例慢性胃脘痛病因调查分析[J].江苏中医,1992,(2):9-12.

【中图分类号】R245

【文献标志码】A

DOI:10.13460/j.issn.1005-0957.2016.04.0482

文章编号:1005-0957(2016)04-0482-04

基金项目:国家自然科学基金面上项目(81473756)

作者简介:王丹萍(1989-),女,2013级硕士生

通信作者:李素荷(1961-),女,教授,博士生导师,Email:hlsh@gzhtcm. edu.cn

收稿日期2015-09-28

Ancient Literature Study of Regularities in Point Selection for Acupuncture Treatment of Epigastric Pain

WANG Dan-ping,LI Zhi-hang,LI Su-he.

Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine Clinical Medical School of Acupuncture and Rehabilitation,Guangzhou 510405,China

[Abstract]ObjectiveTo seek the ancients’method for acupuncture treatment of epigastric pain and explore the ancients’regularities in point selection for acupuncture treatment of this disease to provide a reference and basis for guidance of modern clinical treatment.MethodSearch words related to epigastric pain were established.A database was set up.Frequency analysis and data mining technique-associated rules were used to investigate the use frequencies of different acupoints and meridians,and regularities in acupoint combination in ancient acupuncture treatment of epigastric pain.ResultIn ancient acupuncture treatment of epigastric pain,the points more frequently used and more accepted were Zhongwan(CV12),Zusanli(ST36),Neiguan(PC6), Shangwan(CV13),Geshu(BL17),Gongsun(SP4)and Jianli(CV11).Meridian points were the main ones.The points of meridians going through the epigastrium were often selected.Acupoint combination was mainly based on syndrome differentiation-based point selection plus symptomatic point selection.

[Key words]Acupuncture therapy;Epigastric pain;Acupoint selection;Literature study