失语与自洽:从古代典籍译介看翻译的话语行为

林继红

(福州大学跨文化话语研究中心, 福建福州 350116)

失语与自洽:从古代典籍译介看翻译的话语行为

林继红

(福州大学跨文化话语研究中心, 福建福州350116)

摘要:由于深层话语体系的异质性,中国古代典籍的译介存在着“失语”的危险,然而正是古代典籍独特的思维模式和修辞话语,使其文本本身产生巨大的艺术张力,为典籍及其核心词汇的译介提供了一种“自洽”弹性的空间。古代典籍译介的“失语与自洽”表明:典籍翻译是一种文本性与话语性之间张力调和的话语行为。它也带来了这样一种启示:翻译不仅是语言符号的转化,更涉及文本意义的重塑和话语秩序的构建。在多元文化杂生共存的时代,这对融通整合中西翻译话语研究和提升中华文化软实力的竞争力,无疑具有不言而喻的现实意义。

关键词:古代典籍; 失语与自洽; 话语秩序; 翻译; 话语行为

中国古代典籍是中华民族的文化资本,蕴含着独特的思维模式、思想体系和话语体系,其核心词汇历经千百年的传承与发展,已内化为中华民族的文化基因,固化为中华民族价值观的独特表达方式。“言象意”等哲思命题,既呈现着语言与文化思维的动态关联,也展现出中国传统文化话语的典型形态。因此,研究古代典籍的对外译介与传播,不仅仅是语言问题,更涉及文本意义的重塑,以及构建中华民族精神样态的知性体系的问题。在多元文化共存共融的时代,这对提升中华文化软实力的竞争力和促进世界多元文化的建设进程,无疑具有不言而喻的现实意义。

一、古代典籍外译概况和中国传统文化的失语

中国古代典籍的正式外译始于16世纪末,最初并不是作为文学意义上的“文学典籍”而引起西方的关注,而是因其所承载的哲学、宗教、伦理等观念获得重视。明末清初,意大利传教士罗明坚(Michele Ruggieri)将《三字经》《大学》的部分内容译成拉丁文,意大利传教士利玛窦(Matteo Ricci)和法国传教士金尼阁(Nicolas Trigault)分别将“四书”、“五经”译成拉丁文。意大利传教士卫匡国(Martino Martini)出版了《中国上古史》,首次向西方介绍了《易经》及其卦图。比利时传教士柏应理(Philippe Couplet)出版了包括《大学》《中庸》《论语》译文和注解在内的《中国贤哲孔子》。此后几百年,虽然中西方对《论语》《庄子》等儒道经典的译介得到长足的发展,但是据不完全统计,我国3.5万种古籍译成外文的至今只有千分之二左右。[1]值得注意的是,这些典籍文本英译者的身份各异,有传教士、汉学家、海外华人学者、哲学家、史学家、文学家等,译文版本的翻译价值取向因而各异,译本的面貌呈现多样化。早期传教士对儒道典籍的译述,在相互阐释的过程中,出于传教的目的,在儒道伦理思想与天主教和基督教的教义之间作出的交汇与嫁接,在一定程度上产生了某种文化错位,中国传统文化的精髓被扭曲变形,甚至失语。儒经中的“德”被译成virtue,“仁”译成 benevolence,“礼”译成 ritual,“义”译成righteousness,西方超越的观念或被引进或被强加于中国传统文化之中。孔子形象在西方从“智者”“哲人”到“完人”的嬗变,汉学家、早期传教士翻译中国典籍的西方哲学化,都清楚地表明了理解与诠释中国典籍中的挪用和歪曲问题。另一方面,由于深层话语体系的异质性,有研究者就提出,中国古代典籍的译介“失语”,在译介传播过程中存在着中国传统文化的话语权弱势、中国传统哲学和文化的失真等亟待解决的问题。[2]然而,把一种完全不同于自身哲学传统的思想和审美情趣引介进来,让目的语文化理解并接受和认同这种文化,显然并非易事。面对这种窘境,本文认为,典籍文本意义的解读与阐释,对于中国古籍的文化价值和文化精髓的传播,以及读者的接受程度和接受取向,起着关键性作用。

二、意义阐释空间的开掘:典籍文本译介的“自洽”张力

典籍文本的“自洽”表现为文本与话语之间的相互建构,主要体现在文本阐释、话语实践和社会实践等层面。我们必须明白,“我们所想加以重构的问题首先并不涉及作者思想上的体验,而完全只涉及文本自身的意义”[3]。从现代译介学的观点看,文本意义是向读者(包括译者)敞开的,翻译的过程就是意义阐释的过程,译者对文本意义的解读和阐释,是通过不断持续深入到文本意义中进行修正的。中国古代典籍文本具有直觉性、模糊性和多维性等特点,其关键词具有高度的思想性,其中的修辞哲学话语具有艺术性的审美体验。然而,正是由于典籍文本自身的模糊性、多维性以及由此体现出的内在兼容性,赋予了译者开掘文本意义阐释的空间,使得中国典籍文本的译介得以在“失语与自洽”的张力中焕发新的生命力。要解决这一种“张力”和“再生”所揭示的问题,必须回到中国典籍话语产生的文本之中,深究文本、阐述关键词,从结构中观察意义,从意义中考察文本话语的内在体系及其话语机制。为此,译者始终需要带着一种辩证的精神来解读其“行间”之意。这种辩证精神主要体现在对文本内外和文本与读者欣赏之间的关系上,这一关系的链接表现为“言、象、意”互为的辩证思维。

作为中国典籍文本创作的哲学形态,“言、象、意”互为是一种蕴含着哲思理性和灵性的诗性为一体的思维方式。它赋予典籍文本作为“意向性客体”而存在,且这一意向客体的确定性存在着许多“未定点”。实际上,最原始、最简朴的文学文本,从产生时就具有了文学的意向、情感性和审美特性。从《尚书·尧典》中的“诗言志”,到唐代韩愈“文以载道”的主张,再到清代对于文章“义理”的强调,都是对于文本意义的张扬,体现了对文本意向性的肯定精神。“未定点”与实境,一隐一显、相互作用,形成巨大的艺术张力,拓宽了典籍文本的审美空间。刘勰在《文心雕龙·隐秀篇》中道出这一文本内外结合的辩证精神:“隐也者,文外之重旨者也;秀也者,篇中之独拔者也。隐以复意为工,秀以卓绝为巧,斯乃旧章之懿绩,才情之嘉会也。”作为读者(即译者)建构文本的推进剂和前提条件,“未定点”有力地调动着读者阅读的主体性和创造性,努力去开掘意义阐释的空间。因此,译者在翻译过程中应该“尊重原文本意向性作为独立的意义生成体系,并享有对原文的最终解读权”,“译者的任务绝不能仅仅照搬所说的话,而是把自身置于所说的话的意向即意义中,这样才能把要说的东西转换进自己陈述的意向中”。[4]典籍文学作品既然是不同读者再构造的意向性对象,那么它也是一种具有主体间同一性的意向性客体,因而是主体间可理解的。译者在解读典籍文本意向性时,必须依托其关键词的哲理内涵和其修辞话语的审美意蕴,旨在透过其表层意义,领悟深沉涵义,寻求隐含信息,把握精神要旨。

古代典籍广涉中国传统文化的精气神韵,其解读空间的张力,使得中国典籍论著的翻译表现出文本性与话语性之间的张力。如果说,原语文本是一个历史文本在其缘起的历史语境中,那么它首先是作为一种话语形态而存在的;而当它跨越语言、文化和历史时空时,其文本属性就凸显出来,呈现出一种静态性,表现为一个开放的自足体,译者所面对的是一个相对稳定的自成体系的符号系统。作为文本,它是译语文本与原语文本之间在语形、语义和语旨上的关联,呈现为一种静态性,为译者在理解和构建译语时提供了分享文化规则、惯例和期望的知识基础;作为话语,是译作与其所生成的特定历史文化语境下的话语形态间的关联,呈现为一种动态性,是文本符号内在化、概念化、图示化的一种表征。伽达默尔说的好,“在人们理解文本的时候,文本也重又融化进话语的意义活动之中。”[5]因此,翻译是文本关联与话语关联之间张力的结果。翻译活动的结果既表征为一种文本,又表征为一种话语,是此两种作用力间的相对最佳临界点的一种体现。作为文本,它是原语文本的对应体;作为话语,它则与其历史文化语境互为主客体。这就要求译者完全浸入文本,深入文本的内在逻辑,让译文话语置于译语所处的历史文化背景下进行自我表述和再现。

《庄子》是中国古代典籍文本的代表性文本,采用了“寓言、卮言、重言”三位一体的诗意话语表征世界本原之“道”,从而实现了“言、象、意”的完美结合。这种思维方式是一种寓旨性之能指的表达,因此庄文之思本质上是以言筑象,读者唯有诉诸“言、象、意”的互为与转化才能体悟其精神意致。我们知道,典籍关键词作为典籍文本的核心概念,是融汇在中国传统文化血脉里的思维潜流,对文本有着概括性、统一性和统摄力,从统领中国古代文论的关键话语和带有普遍意义的表现方式进行释意与结构分析,观察其存在的不同含义,挖掘其丰富内涵,对于阐释与解读文本起着关键性的作用。《庄子》中“气”字的内涵和外延相当丰富,“气”作为一种物质性的实体,充盈于天地间,蕴藏着文本和作者通向读者的方式的意义。详观《庄子》全篇,“气”至少可提炼出四种意义:“自然运行的阴阳之气”“生命物质基础之气”“抽象的精神活动之气”“天地间无所不在之气”,故提出四种应对的译文可能性:1) the energies of Yin and Yang(“游心于淡,合气于漠。”《应帝王》);2) vital fluid of substance(“人之生,气之聚也;聚则为生,散则为死。”《知北游》);3) energy(“听止于耳,心止于符。气也者,虚而待物者也。”《人间世》);4) pure energy(“方且与造物者为人,而游乎天地之一气。”《大宗师》)。

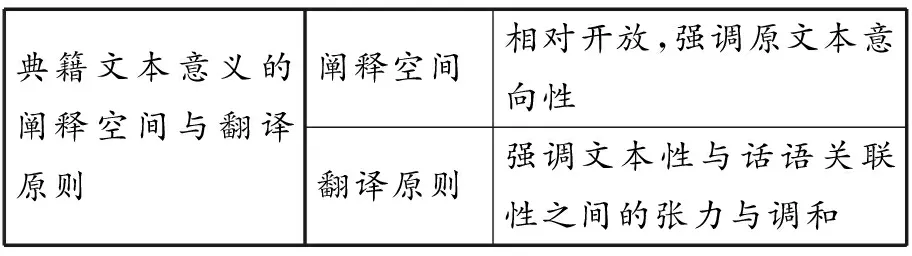

从整体上来看,这些意义及其转化过程中不断变化的意义生成,是伴随着文本意向网络的构建而不断生成的,这使得关键词“气”的内涵和外延更加宽泛,在一定程度上增加了翻译的复杂性。译者在解读与阐释文本的过程中,既要考虑变化中求得固定的意义,又要面对固定意义中包含的变化。由于典籍文本的固有特性,译语虽然不能求完全对等,却可借助于文本的意向性求相似或相通,当译者通过特定的原文文本意向内化到译者意向视域中,就会形成一种同质同构的力量,产生一种视域融合的文本。换而言之,文本性与话语关联性之间的艺术张力,为译介的“失语”提供了一种“自洽”的可能性,而这种“自洽”弹性的关键问题,就是开掘意义阐释空间的话语本质问题。典籍关键词译介的话语本质表示见表1:

表1 典籍文本意义的阐释空间与翻译原则

三、译文话语秩序的建立和演变

用西方哲学、宗教等概念来替代和解释中国文化的术语或概念,不仅可能失去中国文化的真谛,造成误解甚至歪曲,也会影响中国身份的确立和话语权的均衡配置。中国典籍文本的翻译应该重视原文的意蕴,保留原文的风格,更重要的是,这对于中国传统文化如何赢得世界舆论,确立其应有的话语权无疑是十分必要的。

有趣的是,一些有偏误的译名经过在目标语境中长时间的接受过程,却可能产生新的内涵,并丰富目标语的词汇;还有些有偏误的译名,也已悄然进入词典,并似乎根深蒂固。道家思想的“道”是天地万物的总根源,兼有哲学本体论、宇宙论,以及道德哲学和生命哲学的意味,具有绝对性、永恒性、超越性、普遍性、无差别性和无目的性。“道”这一抽象而丰富的概念,具有诗意感性与理性思辨二重性,无疑给译者的翻译带来一定的障碍。《庄子》英译本中的“道”基本有三种译法:“Nature”“Way”“Tao”。巴尔福认为,“道”在多重意义上与“自然(nature)”相通并重合:“道”有“自然之演变以及自然界之方法”“世界的理性原则”“揭发自然秘密以及指出自然法则的学说”等含义,因而这种自然就是能产的自然。[6]然而,“道”是非物质性的,不受时空的限制,而“Nature”是物质的、相对的,在时空范畴之内,显然把“道”狭窄化了。但是,“Nature”的译名既已产生,就必然会产生影响,将一部分英语读者对道的理解引向“(产生和控制)物质世界及其现象(的力量)”等方向。翟理斯以“Way”译“道”,可能出于“Way”有“至高无上的指示,是通向真善美的唯一途径”“道路、方法、途径、方式、惯例”等隐喻内涵,与“道”不无相通之处的考量。虽然当自然本真的“道”变成“Way”时,英语读者可能会多出对人类精神旅程不懈寻求的理解,但是“Way”这一译名也有意想不到的积极效应。“Way”作为“道路”之意,原本也是西方哲学的专门术语,似乎并没有引起重视。海德格尔认为,西方思想正是忽视了“道路(Weg)”的概念,把世界看成是“存在”(Sein,不动的实体),但“存在”其实不是自明的。[7]从这个意义上说,把“道”译成“Way”,对西方思想本身就是一个革命性的观念建构。理雅各则认为,“Nature”包含有上帝的前概念,把道“神学化”了;他理解到“道不是一种实体存在,而是一种现象”,并提出“在译文中传达意义,而不是试图在英语中寻求对等词”的处理方法,将“道”音译为“Tao”,让读者通过对译本的整体阅读与叙述来理解和体悟“道”的丰富内涵。[8]这一“抵抗”式(resistancy) 或“陌生化”(foreignization)的译语,突显了原文的异质性成分,保护其不受译入语文化的支配。[9]

当西方读者看到“Tao”“Taoism”时,试图以异化的眼光来发现“道”背后所承载的哲学内涵,更多的人逐渐地了解“道”“象”互为的多元含义,同时看到归化翻译“道”的种种局限,因此慢慢接受这一最初显得“别扭”的音译名。可见,语言文化之间的这种不对等性,也赋予了翻译一种创造性的活动,迫使译者通过寻求“翻译的创造性叛逆”和进行文学再创造来弥补源语和目的语之间的沟壑。[10]如今,西方读者对“Tao”“Taoism”已不再陌生,从“道”的不同译名及其演变过程,可以让我们作出更多积极的思考。作为典籍文本核心概念的关键词,虽然其丰富内涵可能造成翻译理解中的的盲点,但也可能使目的语文化带来对旧概念的新理解,刺激和启发西方文化的新含义。例如,“Way”这一译名与海德格尔对“Weg”概念的重视相呼应,深化了西方哲学界对“Way”概念的理解。英语世界对这一翻译的反应,从侧面反映了话语参与者之间的互动和平衡关系,及其对话语秩序的影响。这些“蹩脚”的表达法,一方面使主流语言接受更多的语言变体,使得作为一种相对而言处于弱势的中国“他者”文化,有机会向强势文化进行反向渗透和抵抗;另一方面也突显了汉语源语的特征所在,为更好地传播中国传统文化的精髓提供较大的空间,促使文化革新和文化差异的相互理解。

类似“道”译介的尴尬状态,所反映的并不仅仅是语言文化之间的不对等性, 更是深层话语体系的异质性差异,其所涉及的关键性问题就是异质话语的对话问题。要解决这一问题的关键,是在翻译的理解与阐释过程中,努力寻求文本与话语互为关联形态之间的张力,开拓这一张力所提供的调适空间。东西方文化的交流承载着社会的现代性和文化的现代性,同时东西方文化的碰撞又凸显了翻译文本本身的核心作用。一方面,翻译的过程提出了对话语思考的意义;另一方面,话语思考又自然返回到对文本的理解。在东西方文化碰撞的背景下,对话语的思考应该追溯到文化的本源。中国的传统文化是在有无相生中得到发现,在虚实相间中得以成长,在阴阳变化中发生联系,因而相较之下,倒不如沿用汉语原语,让源语词的陌生含义逐渐被目标语读者所了解,在翻译中赋予其新的含义,从这个意义上而言,理雅各所进行的绝非两种文字语词之间的对应转换, 而是译者对文本解读和阐释方式的一种表述。

“道”与“Tao”之间所完成的话语重塑,是与中西深层话语体系不可调和的异质性、翻译的创造性以及话语秩序的建立相关的。它们带给我们一种启示:翻译不仅是语言符号的转化,更涉及意义的重塑,以及话语秩序的建立和演变。在当今多元文化共存杂生的时代,任何一种话语都有其存在的理由,跨文化对话的一个重要表征,就是借助多种文化的有机融合,在特定文化范围中产生新的文化潮流,为其补充新鲜血液,从而促进各民族文化共同更新与变化。在中国典籍外译的进程中,作为跨文化交际话语参与者的译者,应当积极地建立平衡的话语秩序,融通整合中西文化,在“断裂与延续”“自我与他者”“全球化与本土化”“传统与现代”等一系列决断面前,不相互对立与随意附会,而是有效地借鉴与吸收、和谐对话,彰显中国传统文化话语的兼容能力,推动中国传统话语的创新进程。

四、翻译作为跨文化的话语行为

典籍文本译介的“失语与自洽”这一现象,给予我们这样的一种认识:话语具有描述和施为的双重功能,话语功能延伸到社会与文化关系上,就概括出话语的两面特征,即受制于文化又反思文化,是霸权与颠覆的两面。从这种意义上说,翻译话语是一种将不同的世界图景重新统一起来的努力;从另一种意义上说,它又是一种寻找中介语汇、重新创造并证明其正当性的尝试。

话语作为一种社会实践,绝不仅仅是个人行为和情景变量的折射,它与社会结构的关系也十分密切,既受社会结构的控制,又参与社会结构的构建。“道”与“Tao”之间的转化表明:译文话语借助词语复现死去或缺省的东西,这本身就是一种构建行为。译文话语的语言力量和功能是双重的,既对文学创造的世界发生作用,也同样能够对人们生活世界和实践活动产生作用。即是说,译文话语可以依靠其施为力来构建与交往、影响和改变现实世界,参与话语秩序的建立与演变。从社会角度来看,译文话语不仅仅是调节不同意见的社会行为,也是社会整合的重要方式和促进社会进步的媒介与桥梁。话语一旦从语言层面上升到施为层面,进入到具体的社会、文化、政治语境中,就成为一种异乎寻常的力量引发行为,对现实世界产生实际的效果,或沟通思想、繁荣文化、带来新观念,或遮蔽思想、殖民文化、掠夺传统精髓。

翻译作为一种跨文化话语行为,不仅能言有所述,还能言有所为,因为翻译从不讳言自己的施为性、实践性和社会性。翻译话语在本质上是具有交往性功能与特征的。翻译作为一种独特的话语模式,它比任何话语更具有颠覆性,翻译话语在描述和解释文本世界的同时,作为一个整体就是作出了某种承诺。这种承诺可以是译者对外部世界真实状况道德上的评判或价值上的取向,可以是译者对自己责任感、使命感的觉悟或对读者受众所作的某种诱导。因此,翻译话语既传达了意义,又构成了承诺性的施为力。话语所固有的这种既传达内容又施为的力量,正是一切话语,尤其是翻译话语的基本功能。

翻译文本本身就是一种话语语境,译者在理解和构建译本时,也要依靠文本本身固有的物质属性,分享其文化规则、惯例和期望的知识。新教传教士阶段理雅各的《论语》英译本,强调《论语》文本的客观性和知识性,注重对原文文献的挖掘,以训诂式的翻译体例和语文学式的翻译模式去诠释文本,重视译语文本的叙述价值和文化价值,推进了英国汉学的建立。现代时期韦利的《论语》英译本,采取实证性的诠释模式,把文本与文本产生的历史以及文本诠释的历史相互征引、比照,梳理论述了《论语》在文化史背景下的历史性变迁,把译文话语视为一种历史场域中的社会行为,确立了英国汉学的现代转型。20世纪末的《论语》英译追求解读的多元性,来建构孔子表达孔子哲学的话语体系,加深了中西学界对文明的对话与交流。[11]《论语》在英语世界的译介流变轨迹,在突显中国典籍文本的内在价值与现实意义的同时,也告诉我们:话语会导致行动,不仅是客观现实影响话语,话语也建构新的现实。

译文话语还是对现实世界进行文化反思、文化批判和文化重构的实践动力。就译文话语本身而言,它就是一种文化行为或文化事件,直接参与了文化现实建构或重构。这种指向人类生存和境遇的文化反思与文化批判行为是双向的,它不仅仅是局限于译者的单方面行为,对于读者而言,同样可以围绕译文话语构建的现实世界进行文化再反思与文化再批判,从而影响或改造现实。从话语行为的角度看,译文话语构建的世界与原文话语构建的现实世界不是模仿和反映的关系,而是一种语言构建物与另一种语言构建物之间的“置换”关系,两者是一种平等的关系,没有高低之分,存在着一种互动对照的关系。正是在这个意义上,我们说译文话语既是对规约的重复,同时也是一次创新的行为;它并不是原文话语的寄生,而是在不同的语境和规约下形成的一种新的话语。由译文话语构建的世界有可能对现实的文化规范造成一定的冲击,甚至突破,这时往往就会动摇人们习以为常的审美规约和文化规约,重新建立一种新的文化规约,替代旧的文化规约,由此经过文化创造来推动社会文化的不断更新与发展。

五、结语

典籍译介的“失语与自洽”,提出了对翻译文本与话语之间的思考。对典籍文本的翻译与研究,必须从跨文化话语体系上走向深入化、多元化、成熟化;文本与话语之间的张力为翻译提供了创生域,典籍文本在译介过程中,要努力兼顾文本的精神旨归、蕴涵意义与文学美感;中国典籍的外译,还应该从文化层面上考虑更广泛的社会变革和文明再创的需要,以弘扬民族文化个性,也为汉文化的哲学、伦理形态立言。中华文明所凝结的道德与智慧,属于中国,也属于世界,因此,加强不同文明之间的对话与交流,将有利于构建人类文明的精神家园。文明的传播从来是双向的,文化传播结果不应是一种文化被另一种文化战胜或吞并。跨文化对话的一个重要表征,就是以文化多元化作为文化沟通的起始点和归宿,在东西方文化的交流、碰撞、融合的过程中,逐渐形成一个“和而不同”的全球民族文化格局。在世界文明发展的这一进程中,翻译也必然会在传统与现实之间开辟出星光之“道”。

注释:

[1] 黄中习:《文化典籍英译与苏州大学翻译方向研究生教学》,《上海翻译》2007年第1期。

[2] 王宏印、李绍青:《翻译中华典籍 传播神州文化——全国典籍翻译研究会会长王宏印访谈录》,《当代外语研究》2015年第3期。

[3] [德]汉斯-格奥尔格·伽达默尔:《诠释学I:真理与方法》,北京:商务印书馆,2010年,第526页。

[4][5] [德]汉斯-格奥尔格·伽达默尔:《诠释学II:真理与方法》,北京:商务印书馆,2010年,第192,223页。

[6] 邬昆如:《庄子与古希腊哲学中的道》,台北:台湾编译馆,1976年,第3-4页。

[7] [德]海德格尔:《在通向语言的途中》,北京:商务印书馆,2005年,第190-192页。

[8] Leegge James,TheTextsofTaoism, New York: The Julian Press, Inc., 1959,p.61.

[9] Venuti Lawrence,TheTranslator’sInvisibility:AHistoryofTranslation,New York: Routledge,1995,pp.18-23, 290.

[10] 谢天振:《译介学导论》,北京:北京大学出版社,2007年,第69-95页。

[11 ] 王 琰:《汉学视域中的〈论语〉英译研究》,上海:上海外语教育出版社,2012年,第205-206页。

[责任编辑:石雪梅]

收稿日期:2015-11-25

基金项目:福建省社会科学规划项目“翻译的言语行为研究”(2014B078); 福州大学科技启动基金项目“翻译标准的语用学研究”(13SKQ16)。

作者简介:林继红, 女, 福建莆田人, 福州大学跨文化话语研究中心副教授, 文学博士。

中图分类号:H315.9

文献标识码:A

文章编号:1002-3321(2016)02-0055-06