説敦煌馬圈灣簡文“驅驢士”“之蜀”*①

王子今

説敦煌馬圈灣簡文“驅驢士”“之蜀”*①

王子今

畜牧業是草原民族生産優勢。《史記》卷一一○《匈奴列傳》稱“橐駞、驢、驘、駃騠、騊駼、驒騱”爲匈奴“奇畜”,①〔漢〕司馬遷:《史記》,中華書局1959年,第2879頁。應與匈奴曾經全面控制北方草原及西域地方有關。張騫“鑿空”之後,②《史記》卷一二三《大宛列傳》:“……然張騫鑿空,其後使往者皆稱博望侯,……”裴駰《集解》:“蘇林曰:‘鑿,開;空,通也。騫開通西域道。’”司馬貞《索隱》:“案:謂西域險阸,本無道路,今鑿空而通之也。”(第3169—3170頁)今按:其實,在被稱作“絲綢之路”的中西交通路綫上,很早就有東西往來的歷史記録和文物遺存。“本無道路”之説不確。參看王子今:《前張騫的絲綢之路與西域史的匈奴時代》,《甘肅社會科學》2015年第2期。漢代西域與中原的文化交流形成了一個歷史高潮。遠方物種的傳入,除農作物、經濟作物之外,還包括畜産。《鹽鐵論·力耕》所謂“驘驢馲駞,銜尾入塞,驒騱騵馬,盡爲我畜”,③王利器校注:《鹽鐵論校注(定本)》,中華書局1992年,第28頁。體現了這一情形。“驢”的傳入,直接推進了漢地運輸動力和農耕動力的開發,也促成了“騾”的生産並保證了這一畜種數量的穩定。相關漢代簡牘資料、漢代畫像資料以及漢昭帝平陵從葬坑驢的骨骼的出土,都是這一歷史現象的文物證明。敦煌漢簡所見“驅驢士”“之蜀”簡文,除了反映“驢”的引進導致的運輸方式的進步而外,“驅驢”勞作與“驅驢士”稱謂體現的有關社會職任的新鮮信息,也值得分析。由敦煌“之蜀”的交通綫路,交通史研究者亦當有所關注。

一、驢五百匹驅驢士五十人之蜀

敦煌漢簡多有反映漢代河西軍事控制、行政管理和社會生活的内容。其中可見出現“驅驢士”“之蜀”字樣的簡文:

官屬數十人持校尉印紱三十驢五百匹驅驢士五十人之蜀名曰勞庸部校

以下城中莫敢道外事次孫不知將①吴礽驤、李永良、馬建華釋校:《敦煌漢簡釋文》,甘肅人民出版社1991年,第100頁。(981)張德芳著《敦煌馬圈灣漢簡集釋》因照相技術利用紅外綫辨識簡牘字迹,提供了更清晰更精確的可能,而照排出版能力的提高,也有革命性的進步,②王子今:《簡牘學新裁——評張德芳著〈敦煌馬圈灣漢簡集釋〉》,《光明日報》2014年4月15日16版。這條簡文的釋讀却並没有變更。③張德芳著:《敦煌馬圈灣漢簡集釋》,甘肅文化出版社2012年,彩色圖版第147頁,紅外綫圖版第327頁。張德芳《集解》:“印紱,即印綬。紱爲印之組頁。”見《敦煌馬圈灣漢簡集釋》第622頁。原釋文的準確性當無疑義。現在看來,簡文内容尚未能全面理解。但是涉及“驢”的文字,大致反映了這種西來畜種應用於交通運輸,相關勞作方式已形成一定規模的情形。

“驢”進入中原社會生活,應在張騫“鑿空”以前。賈誼《弔屈原賦》所謂“騰駕罷牛兮驂蹇驢”,④《史記》卷八四《屈原賈生列傳》,第2493頁。説明“驢”用於“駕”,或許也可以看作早期絲綢之路文化交往的收獲之一。《史記》卷一二七《日者列傳》:“騏驥不能與罷驢爲駟。”⑤《史記》第3219頁。東方朔《七諫·謬諫》:“駕蹇驢而無策。”⑥傅春明輯注:《東方朔作品輯注》,齊魯書社1987年,第79頁。漢靈帝光和四年(181)於後宫“駕四驢,帝躬自操轡,驅馳周旋”,一時“京師轉相放效”,⑦〔宋〕范曄:《後漢書》卷八《靈帝紀》,中華書局1965年,第346頁。史書録爲醜聞。司馬彪曾經就此發表嚴厲的批評:“夫驢乃服重致遠,上下山谷,野人之所用耳,何有帝王君子而驂服之乎!”並以爲“遲鈍之畜,而今貴之”,可以看作“國且大亂,賢愚倒植”的徵兆。⑧〔晉〕司馬彪:《續漢書·五行志一》,《後漢書》第3272頁。而所謂“服重致遠,上下山谷”,所謂“野人之所用”,指出了“驢”在運輸史上的役用,起初在社會下層生産與生活中比較普遍。

敦煌漢簡“驅驢士”職名的出現值得注意。每位“驅驢士”“驅驢”十匹,也反映了這種運輸勞作的具體情形。

二、“獻驢”簡文與西方奇畜“銜尾入塞”

敦煌所出西漢晚期簡中,也可以看到有關外族人向漢王朝官員“献驢”的内容,如:

降歸義烏孫女子

敦煌王都尉章

(1906)①吴礽驤、李永良、馬建華釋校:《敦煌漢簡釋文》第202頁。

簡文有關“降歸義烏孫女子”“獻驢”事的記録,可以看作反映西北民族關係的極有意義的史料。

我們還看到若干反映河西地方社會生活中有“驢”出現的其他簡例。如敦煌漢簡:

肩水金關簡又有:

“驩”大概應當是“獾”的異寫。以確切定量的“粟”“以食驩”,殊不可解。除非此處之“驩”爲高層人物的特殊寵物,否則這一現象是不大可能發生的。而文獻資料與文物資料,似均未見相關信息。從圖版顯現的字形看,“食”的对象似非“驩”,而實爲“驢”。④甘肅簡牘保護研究中心等編:《肩水金關漢簡(壹)》上册第268頁,中册第268頁。簡文應當釋作:

從河西漢簡所見“食馬”、“馬食”、“馬食粟”文例反映的“粟”的額度看,這樣的理解是大致合理的。

簡文出現“驢”的還有:

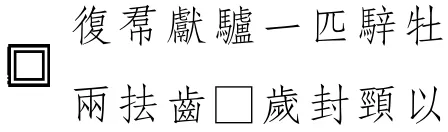

□鍾政■私驢一匹騅牡兩 齒六歲 久在尻□(79DMT 6∶56)①趙莉、王琦主編:《古塞奇珍:甘肅古代簡牘暨漢簡書法》,甘肅人民美術出版社2015年,第14頁。

所謂“私驢一匹”,體現“驢”在河西地方社會生産和社會生活中得到相當程度的普及。又如一件封簡書有兩行字:

十 大 驢一匹 宋長

二 騅牡齒六歲(79DMT 13∶17)

原釋文作“十 大 驢一匹宋長」二 騅牡齒六歲”(79DMT 13∶17)。②趙莉、王琦主編:《古塞奇珍:甘肅古代簡牘暨漢簡書法》第16頁。察看圖版,“宋長”兩字是補記小字,宜改變字號。“十二”是簡端標號。“十二”與“大 驢一匹宋長」騅牡齒六歲”之間亦應加記封泥匣符號。“騅牡齒六歲”與前例“騅牡兩 齒六歲”或許只是巧合,但“六歲”左右的“驢”較多爲私家畜用,可知其勞役能力受到重視。

《鹽鐵論·力耕》記載“大夫”的言辭説到與北邊“外國”的貿易形式:“汝、漢之金,纖微之貢,所以誘外國而釣胡、羌之寶也。夫中國一端之縵,得匈奴累金之物,而損敵國之用。是以驘驢馲駝,銜尾入塞,驒騱騵馬,盡爲我畜,鼲貂狐貉,采旃文罽,充於内府,而璧玉珊瑚琉璃,咸爲國之寶。是則外國之物内流,而利不外泄也。異物内流則國用饒,利不外泄則民用給矣。”③王利器校注:《鹽鐵論校注(定本)》第28頁。絲綢之路的貿易形式有多種,④參看王子今:《漢代絲路貿易的一種特殊形式:論“戍卒行道貰賣衣財物”》,《簡帛研究彙刊》第1輯,“第一届簡帛學術討論會”論文(中國文化大學歷史系、簡帛學文教基金會籌備處2003年5月),《西北史研究》第3輯,天津古籍出版社2005年7月。此説揭示了可能是最通常的形式,即以絲綢直接獲取“外國”物資,即實現“驘驢馲駝”、“驒騱騵馬”“内流”,豐富了“國用”和“民用”共同的資源。以往分析漢帝國以畜力作爲運輸動力形勢的改善,多重視馬政的經營。現在看來,絲路正常貿易獲得“騾驢馲駝”、“驒騱騵馬”這類“外國之物”的方式,也是值得重視的經濟史現象。⑤王子今:《騾驢馲駞,銜尾入塞——漢代動物考古和絲路史研究的一個課題》,《國學學刊》2013年第4期。

三、“驢”介入中原社會生活的歷史記録

西域地方出産“驢”。據《漢書》記述,鄯善國“民隨畜牧逐水草,有驢馬,多橐它”,烏秅國“有驢無牛”,罽賓國“驢畜負糧”,“又歷大頭痛、小頭痛之山,赤土、身熱之阪,令人身熱無色,頭痛嘔吐,驢畜盡然”。①〔漢〕班固:《漢書》卷九六上《西域傳上》,中華書局1962年,第3876、3882—3887頁。“驢畜”的説法,透露“驢”是用作交通動力的主要畜種。康居國“敦煌、酒泉小郡及南道八國,給使者往來人馬驢橐駝食,皆苦之”。②《漢書》卷九六上《西域傳上》第3893頁。“匈奴發騎田車師,車師與匈奴爲一,共侵烏孫”,漢與烏孫聯軍合擊匈奴、車師,僅漢軍就繳獲“馬牛羊驢橐駝七十余萬頭”。③《漢書》卷九六下《西域傳下》第3905頁。又《後漢書》卷一九《耿恭傳》記載,漢章帝建初元年(76)“攻交河城”,戰利品包括“駝驢馬牛羊三萬七千頭”。④《後漢書》第722頁。《後漢書》卷八七《西羌傳》亦記述,武威漢軍追擊羌人,“得馬牛羊驢萬八千餘頭”,⑤《後漢書》第2896頁。説明“驢”也是羌族主要畜産。

漢武帝輪臺詔有言:“朕發酒泉驢橐駝負食,出玉門迎軍。”⑥《漢書》卷九六下《西域傳下》第3913頁。可知河西地方較早役使“驢”。而匈奴使用的“驢”,應當也是由這一通路走向蒙古草原。

《後漢書》卷一上《光武帝紀上》記載,王莽時代,劉秀曾在長安求學,“王莽天鳳中,乃之長安,受《尚書》,略通大義”。李賢注引《東觀記》曰:“受《尚書》於中大夫廬江許子威。資用乏,與同舍生韓子合錢買驢,令從者僦,以給諸公費。”⑦《後漢書》第1頁。可知兩漢之際長安地方以“驢”“僦”運已經成爲一種營生手段。

東漢時期,驢用於交通運輸的情形非常普遍。武都“運道艱險,舟車不通”,曾經役使“驢馬負載”。運輸成本據説“僦五致一”。⑧《後漢書》卷五八《虞詡傳》第1869頁,李賢注:“僦五致一謂用五石賃而致一石也。”可知專門以“驢”“僦”載的民間運輸業經營,擁有相當可觀的運力。《説文》木部所謂“极,驢上負也”正可以爲證。段玉裁解釋説:“當云‘驢上所以負也’,淺人删之耳。《廣韻》云‘驢上負版’,蓋若今馱鞍。”①段玉裁還寫道:“或云‘負笈’字當用此,非也。《風土記》曰:‘笈,謂學士所以負書箱,如冠箱而卑者也。’謝承《後漢書》曰:‘負笈隨師。’然則笈者書箱,人所負以徒步者,不得合爲一也。”〔漢〕許慎撰,〔清〕段玉裁注:《説文解字注》,上海古籍出版社1981年,第266頁。東漢時北邊“建屯田”,“發委輸”供給軍士,並賜邊民,也曾經以“驢車轉運”。②《後漢書》卷二二《杜茂傳》第777頁。漢明帝永平年間(58—75),曾計劃從都慮至羊腸倉通漕,“太原吏人苦役,連年無成,轉運所經三百八十九隘,前後没溺死者不可勝筭”。於是漢章帝建初三年(78)“遂罷其役,更用驢輦”。以驢爲牽引動力的“驢輦”成功地承擔起轉運任務,“歲省費億萬計,全活徒士數千人”。③《後漢書》卷一六《鄧禹傳》第608頁。這一史例説明“驢”曾經成爲大規模運輸的主力。漢靈帝中平元年(184),北地先零羌及枹罕河關人起義,夜有流星光照營中,“驢馬盡鳴”,④《後漢書》卷七二《董卓傳》第2320頁。説明“驢”還與“馬”同樣,被用作主要軍運動力。

河内向栩“騎驢入市”,⑤《後漢書》卷八一《獨行列傳·向栩》第2693頁。薊子訓“駕驢車”詣許下,⑥《後漢書》卷八二下《方術列傳下·薊子訓》第2745頁。都説明中原役用驢的情形。《太平御覽》卷九〇一引《風俗通》説,當時“凡人相罵曰‘死驢’,醜惡之稱也。董卓陵虐王室,執政皆如‘死驢’”。⑦中華書局1960年2月用上海涵芬樓影印宋本複製重印本,第3998頁。諸葛瑾面長,孫權曾以驢取笑之,⑧《三國志》卷六四《吴書·諸葛恪傳》:“恪父瑾面長似驢,孫權大會羣臣,使人牽一驢入,長檢其面,題曰‘諸葛子瑜’。恪跪曰:‘乞請筆益兩字。’因聽其筆,恪續其下曰:‘之驢。’舉坐歡笑,乃以驢賜恪。”裴松之注引恪《别傳》又説到:“(孫)權嘗饗蜀使費禕,先逆敕群臣:‘使至,伏食勿起。’禕至,權爲輟食,而羣下不起。禕啁之曰:‘鳳凰來翔,騏驎吐哺,驢騾無知,伏食如故。’”恪又爲趣答。(中華書局1959年,第1429—1430頁)是爲巴蜀地區和江漢地區俱已多見驢的例證。可見到東漢末年,江南地區也對“驢”逐漸熟悉,大概已不再視“驢”爲珍稀的“奇畜”了。

“驢”較適宜于“屈曲艱阻”的山地運輸,又堪粗食,壽命長於馬,抗病力也較其他馬屬動物强,因而在中原交通動力開發中受到重視。

四、漢地“驢”的文物遺存

漢地有關“驘驢”的文物資料,可以與文獻記載的相關内容對照理解。

山東滕州黄安嶺漢畫象石所見運車畫面,運載的似乎是兵員。牽引車輛的牲畜突出顯示與馬不同的“長耳”,很有可能是驢。山東鄒城石牆村漢畫象石所見輜車,後有人俯首行禮。乘車者當爲身份尊貴者。牽引輜車的“長耳”牲畜,也有可能是驢。

漢昭帝平陵從葬坑發現驢的骨骼,是漢代有關“驢”的最重要的考古發現。據袁靖記述,漢昭帝平陵二號從葬坑從葬“驢10匹”。他説,“我們在這裏要强調的是驢和馬在不少地方有相似之處。但是它們之間的區别也是很明顯的。比較典型的區别在於牙齒。如驢的齒列比馬的短,驢的臼齒無馬刺,馬的臼齒有馬刺。驢的臼齒下後尖和下後附尖呈U字形,馬的則呈V字形。驢可以分爲非洲野驢和亞洲野驢兩種,根據動物學家的研究,世界上所有家養的驢都來自非洲野驢,亞洲野驢没有被馴化爲家養的驢。”袁靖指出,“由於漢昭帝死於公元前74年,我們可以斷定至少在公元前74年以前”,“出自非洲的驢已經作爲家養動物,通過文化交流傳到了陝西西安一帶”。①袁靖:《動物考古學揭密古代人類和動物的相互關係》,《西部考古》第2輯,三秦出版社2007年,第94頁。平陵發現的“驢”,是中國内地迄今最早的有關“驢”的動物考古資料。取得帝陵從葬的資格,可能因遠方“奇畜”而受到皇族的寵愛。②西漢薄太后南陵20號從葬坑曾經出土熊貓和犀牛骨骼,頭部位置放一陶罐,應當是墓主珍愛的豢養動物。王學理:《漢南陵從葬坑的初步清理——兼談大熊貓及犀牛骨骼出土的有關問題》,《文物》1981年第11期。作爲“出自非洲的驢”,應是經由西域進入中土。③王子今:《論漢昭帝平陵從葬驢的發現》,《南都學壇》2015年第1期。

關於匈奴馴用的“驢”,文物資料是有所反映的。我們看到的較早的實例,即鄂爾多斯青銅器博物館藏戰國圓雕立驢青銅竿頭飾,應是實際生活中“驢”的形象的表現。西豐西岔溝青銅飾牌所見驢車,則是“驢”在草原運輸實踐中已經作爲車輛牽引動力的實證。④參看王子今:《騾驢馲駞,銜尾入塞——漢代動物考古和絲路史研究的一個課題》,《國學學刊》2013年第4期。

我們注意到匈奴文物確實存在使用“驢”的實際證明,分析這一信息,應當關注匈奴曾經全面控制西域的史實。⑤參看王子今:《論匈奴僮僕都尉“領西域”“賦税諸國”》,《石家莊學院學報》2012年第4期;《匈奴“僮僕都尉”考》,《南都學壇》2012年第4期;《匈奴西域“和親”史事》,《咸陽師範學院學報》2012年第5期;《匈奴控制背景下的西域貿易》,《社會科學》2013年第2期。

五、驢—騾—駃騠

秦漢文獻中屢見“驢騾”並説。劉向《九歎·湣名》:“却騏驥以轉運兮,騰驢驘以馳逐。”王逸注:“騰,乘也。言退却騏驥以轉徙重車,乘駑頓驢驘反以奔走,馳逐急疾,失其性也。以言役使賢者,令之負檐,進用頑愚,以任政職,亦失其志也。”①〔宋〕洪興祖撰,白化文等點校:《楚辭補注》,中華書局1983年,第303頁。揚雄《反離騷》:“騁驊騮以曲囏兮,驢騾連蹇而齊足。”顔師古解釋説:“言使駿馬馳騖於屈曲艱阻之中,則與驢騾齊足也。”②《漢書》卷八七上《揚雄傳上》第3517頁。“驢騾”之所以成爲文學象徵,很可能由於當時已經被普遍使用於交通運輸實踐,“轉運”“於屈曲艱阻之中”。上層社會樂於“騏驥”“馳逐”、③參看王子今:《戰國秦漢“馳逐”競技淺説》,《簡牘學報》第15期,蘭臺出版社1993年。“駿馬馳騖”,而鄙視“驢騾連蹇”,反映出“驢騾”多服務於“屈曲艱阻之中”,而馴調“驢騾”應用於運輸實踐,也是由下層勞動者創始。

杜篤《論都賦》中,有“驅騾驢,馭宛馬,鞭駃騠”的文辭,④《後漢書》卷八〇上《文苑列傳上·杜篤》第2600頁。則先言“騾”後言“驢”。

《史記》卷一一○《匈奴列傳》介紹匈奴的生産和生活,關於匈奴的畜牧業經營,有這樣的文字:“其畜之所多則馬、牛、羊,其奇畜則橐駞、驢、驘、駃騠、騊駼、驒騱。”⑤《史記》第2879頁。“驢、驘、駃騠”連説,或許體現出人們對三個畜種之間特殊關係的認識。

有學者直接釋《匈奴列傳》“駃騠”爲“騾”。裴駰《集解》:“徐廣曰:‘北狄駿馬。’”司馬貞《索隱》:“《説文》云:‘駃騠,馬父驘子也。’《廣異志》:‘音決蹄也。’《發蒙記》:‘刳其母腹而生。’《列女傳》云:‘生七日超其母。’”⑥《史記》第2879頁。《列女傳·辯通傳·齊管妾婧》:“駃騠生七日而超其母。”張濤:《列女傳譯注》,山東大學出版社1990年,第203頁。《史記》卷一一七《司馬相如列傳》載《上林賦》則可以看到“駃騠驢騾”字樣:“其北則盛夏含凍裂地,涉冰揭河;獸則麒麟角 ,騊駼橐駞,蛩蛩驒騱,駃騠驢騾。”⑦《史記》第3025頁。《文選》卷八司馬相如《上林賦》李善注引郭璞曰:“驒騱,駏驉類也。駃騠,生三日而超其母。驒音顛,騱音奚,駃音玦,騠音提,騾驘同。”⑧〔梁〕蕭統編,〔唐〕李善注:《文選》,中華書局1977年,第125頁。《太平御覽》卷九一三引《史記》曰:“匈奴畜則駃騠、驒騱。”①中華書局1960年2月用上海涵芬樓影印宋本複製重印本,第4044頁。直接稱之爲“匈奴畜”。《淮南子·齊俗》“四駃騠”,高誘注也説:“駃騠,北翟之良馬也。”何寧《集釋》:“案:《道藏》本、中立本、茅本、景宋本‘四’字皆作‘駟’,駟駃騠,以駃騠爲駟馬也。莊本改‘駟’爲‘四’,非是。”②何寧撰:《淮南子集釋》,中華書局1998年,第917頁。所謂“駟駃騠”即“以駃騠爲駟馬”,體現“駃騠”已被馴用役使的事實。③理解“駟駃騠”文意,應當注意到前引《史記》卷一二七《日者列傳》所謂“騏驥不能與罷驢爲駟”,及東方朔《七諫·謬諫》所謂“駕蹇驢”。漢靈帝光和四年(181)於後宫“駕四驢”,應是典型的“駟驢”情形。

“騾”或作“驘”的出現,得益於“馬”與“驢”的交配。《史記》卷一一○《匈奴列傳》司馬貞《索隱》引《説文》云:“駃騠,馬父驘子也。”④《史記》第3026頁。按照段玉裁《説文解字注》的提示,應作“馬父驢母驘也”:“謂馬父之騾也。言‘馬父’者,以别於驢父之騾也。今人謂馬父驢母者爲馬騾,謂驢父馬母者爲驢騾。不言‘驢母’者,疑奪。蓋當作‘馬父驢母驘也’六字。”段玉裁理解,“駃騠”是“馬父驢母”生育的“驘”。⑤《爾雅翼·釋獸五》“駃騠”條:“《説文》曰:騾,驢父馬母也。駃騠,馬父驢母也。故《傳》稱‘駃騠生三日而超其母’。言其過於驢爾。”

顧炎武《日知録》卷二九有“驢驘”條,注意到秦漢時期“驢”“騾”的引進:“自秦以上,傳記無言驢者。意其雖有,而非人家所常畜也。”“嘗考驢之爲物,至漢而名,至孝武而得充上林,至孝靈而貴幸。然其種大抵出於塞外。”⑥〔清〕顧炎武著,〔清〕黄汝成集釋,秦克誠點校:《日知録集釋》,嶽麓書社1994年,第1009—1010頁。《逸周書·王會》:“正北空同、大夏、莎車、姑他、旦略、貎胡、戎翟、匈奴、樓煩、月氏、孅犁、其龍、東胡,請令以槖駞、白玉、野馬、騊駼、駃騠、良弓爲獻。湯曰:善。”孔晁注:“十二者,北狄之别名也。戎狄在西北界,戎翟之間,國名也。”⑦黄懷信、張懋鎔、田旭東撰,李學勤審定:《逸周書彙校集注》,上海古籍出版社1995年,第980—983頁。《説文》馬部:“驘,驢父馬母者也。”“駃騠,馬父驘子也。”段玉裁注:“謂馬父之騾也。言馬父者,以别於驢父之騾也。今人謂馬父驢母者爲‘馬騾’,謂驢父馬母者爲‘驢騾’。不言驢母者,疑奪。蓋當作‘馬父驢母,驘也’六字。”⑧〔漢〕許慎撰,〔清〕段玉裁注:《説文解字注》第469頁。所謂“驢母”、“驢父”,指明“驘”或“駃騠”的繁育離不開“驢”。

《史記》卷一一○《匈奴列傳》寫道:“其奇畜則橐駞、驢、駞、駃騠、騊駼、驒騱。”⑨《史記》第2879頁。與草原民族交往較多的地方可見較早引入“驘”或“駃騠”的歷史記録。《吕氏春秋·愛士》:“趙簡子有兩白騾而甚愛之。”①許維遹撰,梁運華整理:《吕氏春秋集釋》,中華書局2009年,第191頁。李斯《諫逐客書》寫道:“必秦國之所生然後可”,則“駿良駃騠,不實外廄”。②《史記》卷八七《李斯列傳》第2543頁;王子今:《李斯〈諫逐客書〉“駃騠”考論——秦與北方民族交通史個案研究》,《人文雜誌》2013年第2期。鄒陽于獄中上書梁孝王,説到“蘇秦相燕,燕人惡之于王,王按劍而怒,食以駃騠”。③《史記》卷八三《魯仲連鄒陽列傳》第2472頁。隨後這種“奇畜”即步入中原。司馬相如《上林賦》説到漢武帝時以“騊駼、橐驘、蛩蛩、驒騱、駃騠、驢騾”充入上林事。④《史記》第3025頁。其種出於塞外的“驘”或“駃騠”等,起初只是因珍奇而名貴,以觀賞價值畜養,尚未進入社會經濟生活。然而自漢武帝時代起,基於交通發展的迫切需要等原因,在以“驘驢馲駞,銜尾入塞”形容的大規模引入之後,則往往用作交通運輸的動力。

“驘”或“駃騠”比較“馬”“驢”有挽力强的特點受到重視。因而都很快在交通運輸中成爲普及型動力。《史記》卷一二三《大宛列傳》記載,漢武帝太初三年(前102),益發軍再擊大宛,“歲餘而出敦煌者六萬人,負私從者不與。牛十萬,馬三萬餘匹,驢騾橐它以萬數。多齎糧,兵弩甚設,天下騷動。”⑤《史記》第3176頁。説明“驢騾”等西方“奇畜”在交通運輸活動中已經表現出相當重要的作用。又如諸葛恪敗曹魏軍,“獲車乘牛馬驢騾各數千”,⑥《三國志》卷六四《吴書·諸葛恪傳》第1436頁。也説明“驢騾”都普遍用於軍運。

從現有資料看,“驢騾”等大致較早在西北地方用作運輸動力,⑦《説文》馬部:“驢,似馬,長耳”。段玉裁注:驢騾等“太史公皆謂爲匈奴奇畜,本中國所不用,故字皆不見經傳,蓋秦人造之耳”。〔漢〕許慎撰,〔清〕段玉裁注:《説文解字注》第469頁。《漢書》卷七○《常惠傳》寫道,漢宣帝本始二年(前72),“漢大發十五萬騎,五將軍分道出”擊匈奴。“以惠爲校尉,持節護烏孫兵。昆彌自將翎侯以下五萬餘騎從西方入至右谷蠡庭,獲單于父行及嫂居次,名王騎將以下三萬九千人,得馬牛驢驘橐佗五萬餘匹……”(第3004頁)據《漢書》卷九六下《西域傳下》:“(龜兹王)後數來朝賀,樂漢衣服制度,歸其國,治宫室,作徼道周衛,出入傳呼,撞鐘鼓,如漢家儀。外國胡人皆曰:‘驢非驢,馬非馬,若龜兹王,所謂驘也。’”(第3917頁)參看王子今:《漢匈西域争奪背景下的龜兹外交》,《龜兹學研究》第5輯,新疆大學出版社2012年。由“驢非驢,馬非馬,若龜兹王,所謂驘也”俗語,應當考慮到龜兹等西域地方作爲“驢”、“騾”引入原生地的情形。後來方逐漸爲中原人騎乘役使。“驘”或“駃騠”則因特殊的繁育方式,數量更爲有限。秦漢畜産技術史發展的一個基本的史實不宜忽視,即如果没有“驢”的引入導致的由“馬”“驢”配生“驘”或“駃騠”的育種學的進步,則中原“騾”的生存數量不能得到基本的保障。

六、關於“驅驢士”稱謂

“驅”的原意是策馬前行。《説文》馬部:“驅,馬馳也。”段玉裁注正之以“驅馬也”,指出:“‘驅馬’常言耳,盡人所知,故不必易字以注之也。‘驅馬’,自人策馬言之。革部曰:‘鞭,驅也。’是其義也。”①〔漢〕許慎撰,〔清〕段玉裁注:《説文解字注》第466頁。

策動其他牲畜前進也稱作“驅”。《史記》卷一《五帝本紀》記述黄帝事蹟:“舉風后、力牧、常先、大鴻以治民。”關於“風后”和“力牧”的發現,張守節《正義》引《帝王世紀》云:“黄帝夢大風吹天下之塵垢皆去,又夢人執千鈞之弩,驅羊萬羣。帝寤而歎曰:‘風爲號令,執政者也。垢去土,后在也。天下豈有姓風名后者哉?夫千鈞之弩,異力者也。驅羊數萬羣,能牧民爲善者也,天下豈有姓力名牧者哉?’於是依二占而求之,得風后於海隅,登以爲相。得力牧於大澤,進以爲將。”②《史記》第6、8頁。所謂“驅羊萬羣”、“驅羊數萬羣”,《史記》卷四一《越王勾踐世家》所謂“乘堅驅良逐狡兔”,③《史記》第1755頁。《史記》卷七〇《張儀列傳》所謂“夫爲從者,無以異於驅羣羊而攻猛虎”,④《史記》第2289頁。《史記》卷一一一《衛將軍驃騎列傳》所謂“驅馬牛羊百有餘萬”,⑤《史記》第2924頁。《漢書》卷七〇《陳湯傳》所謂“殺略民人,驅畜产”、“驅畜産甚多”,⑥《漢書》第3009、3011頁。《漢書》卷九四上《匈奴傳上》所謂“其君長以下數千人皆驅畜産行”,“丁令比三歲入盜匈奴,殺略人民數千,驅馬畜去”,⑦《漢書》第3788頁。《漢書》卷九六下《西域傳下》所謂“置離兄輔國侯狐蘭支將置離衆二千餘人,驅畜産,舉國亡降匈奴”,⑧《漢書》第3925頁。“驅”字的使用都取此義。《漢書》卷七三《韋賢傳》:“犬馬繇繇,是放是驅。”顔師古注:“繇與悠同。悠悠,行貌。放,放犬也。驅,驅馬也。”⑨《漢書》第3103頁。《漢書》卷七六《張敞傳》:“敞無威儀,時罷朝會,過走馬章臺街,使御吏驅,自以便面拊馬。” 瑏瑠“驅”也説“驅馬”。《漢書》卷七六《王尊傳》:“琅邪王陽爲益州刺史,行部至邛郲九折阪,歎曰:‘奉先人遺

瑏瑠《漢書》第3222頁。體,柰何數乘此險!’後以病去。及尊爲刺史,至其阪,問吏曰:‘此非王陽所畏道邪?’吏對曰:‘是。’尊叱其馭曰:‘驅之!王陽爲孝子,王尊爲忠臣。’”顔師古注解釋“驅之”:“驅馬令疾行也。”①《漢書》第3229頁。

“驅”即“驅馬”,除鞭策“令疾行”外,還有其他涵義。《史記》卷一二三《大宛列傳》記載,漢武帝遠征伐宛,“拜習馬者二人爲執驅校尉,備破宛擇取其善馬云”。②《史記》第3176頁。《漢書》卷六一《李廣利傳》則寫道:“拜習馬者二人爲執驅馬校尉,備破宛擇取其善馬云。”言“執驅馬校尉”,與《史記》“執驅校尉”不同。顔師古注解釋“執驅馬校尉”:“一人爲執馬校尉,一人爲驅馬校尉。”③《漢書》第2700頁。此“驅馬校尉”名號,與敦煌馬圈灣簡文“驅驢士”文式類同。

有關漢代“驅驢”事的文獻記録,見於《太平御覽》卷六一一引司馬彪《續漢書》曰:“李固少有雋才,雅志好學,爲三公子,常躬步驅驢,負書隨師。”④文淵閣《四庫全書》本。中華書局1960年用上海涵芬樓影印宋本複製重印本《太平御覽》作“躬步駈驢”(第2748頁)。《太平御覽》卷三九四引《續漢書》曰:“李固少有雋才,雅志好學,爲三公子,常躬步行驅驢,負書從師。”(第1821頁)

七、“驅驢士”“驅驢”“入蜀”路徑

巴蜀地區亦有用“驢”挽車情形,據《後漢書》記載,成都人張楷“家貧無以爲業,常乘驢車至縣賣藥”。⑤《後漢書》卷三六《張楷傳》第1243頁。《藝文類聚》卷三五引漢王褒《僮約》有“食馬牛驢”字样。⑥文淵閣《四庫全書》本。又文淵閣《四庫全書》本《太平御覽》卷五○○引漢王褒《僮約》作“飲食馬牛”。中華書局1960年用上海涵芬樓影印宋本複製重印本《太平御覽》作“飲馬食牛”(第2289頁)。顧炎武《日知録》卷二九“驢驘”條:“王褒《僮約》:‘調治馬驢,兼落三重。’其名始見於文。”黄汝成《集釋》:“案:如《僮約》,則驢亦人家所長畜矣。”⑦〔清〕顧炎武著,〔清〕黄汝成集釋,秦克誠點校:《日知録集釋》第1009頁。《初學記》卷一九《奴婢》引王褒《僮約》“調治馬驢”,①〔唐〕徐堅等著:《初學記》,中華書局1962年,第467頁。指出蜀中莊園中主要勞作内容包括“驢”的飼養馴用。②〔宋〕章樵《古文苑》卷一七引王褒《僮約》同,《四部叢刊》景宋本。文淵閣《四庫全書》本《太平御覽》卷五九八引王褒《僮約》則作“調治馬户”。《全漢文》卷四二王褒《僮約》謂據“《初學記》十九,又見《古文苑》”,則作“調治馬户”。〔清〕嚴可均校輯:《全上古三代秦漢六朝文》,中華書局1958年,第359頁。董治安主編《兩漢全書》亦作“調治馬户”(山東大學出版社2009年,第4114頁)。中華書局1960年用上海涵芬樓影印宋本複製重印本《太平御覽》作“調治馬臚”(第2693頁)。今按:“馬户”、“馬臚”,均是“馬驢”之誤。

漢代“驢”在蜀地社會經濟生活中相當普遍的作用殆無疑義。人們自然會思考這樣的問題,經由河西引入的“驢”,是通過怎樣的路徑進入蜀地的?

敦煌馬圈灣簡文“官屬數十人持校尉印紱三十驢五百匹驅驢士五十人之蜀名曰勞庸部校以下城中莫敢道外事次孫不知將”(981),提示我們有大隊的“驢”由“驅驢士”役使,直接以“之蜀”爲交通運輸的目標。

陳直《居延漢簡釋文校訂》寫道,“居延簡食校士者,有蜀、楗爲、昌邑等郡國名”。③陳直:《居延漢簡釋文校訂》,《居延漢簡研究》,天津古籍出版社1986年,第641頁。當時“校”或稱“拘校”的制度,也許需要考慮地區迴避因素。這或許就是“蜀校士”、“昌邑校士”以及陳直所説“楗爲校士”身份在居延漢簡中出現的原因。④王子今:《居延漢簡“校士”身份及“拘校”制度推考》,《國際簡牘學會會刊》第7號,蘭臺出版社2013年。

交通史研究者或當特别關注“蜀校士”的由來以及“驢五百匹驅驢士五十人之蜀”的交通綫路。循通常思路,人們會考慮經由隴西再通過蜀道南下的“之蜀”道路。但是還有另一種可能,即由今青海地方南行“之蜀”。通過“鮮水”地名數處移用現象的考察,可知自青海湖左近至川西草原,曾經有便利的交通通道。⑤王子今、高大倫:《説“鮮水”:康巴草原民族交通考古劄記》,《中華文化論壇》2006年第4期,又載《康巴地區民族考古綜合考察》,天地出版社2008年,《巴蜀文化研究集刊》第4卷,巴蜀書社2008年。西漢時青海湖稱“鮮水海”,⑥《漢書》卷九九上《王莽傳上》:“憲等奏言:‘羌豪良願等種,人口可萬二千人,願爲内臣,獻鮮水海、允穀鹽池,平地美草皆予漢民,自居險阻處爲藩蔽。……’”(第4077頁)説明漢代這條道路即已通行。

承張德芳教授提示,肩水金關簡還有一則涉及“驢”的重要的簡文,或可反映相關交通條件:

西海輕騎張海 馬三匹驢一匹 丿(73E J F 3∶149)⑦甘肅簡牘博物館等編:《肩水金關漢簡(伍)》,中西書局即將出版。《漢書》十二卷《平帝紀》:“(元始四年)置西海郡,徙天下犯禁者處之。”①《漢書》第357頁。《漢書》卷九九上《王莽傳上》則載王莽元始五年(5)上奏:“今謹案已有東海、南海、北海郡,未有西海郡,請受良願等所獻地爲西海郡。”②《漢書》第4077頁。居攝元年(6),“是歲,西羌龐恬、傅幡等怨莽奪其地作西海郡,反攻西海太守程永,永奔走。③此即居攝三年(8)春王莽上奏所謂“遭羌寇害西海郡”。《漢書》卷九九上《王莽傳上》第4089頁。莽誅永,遣護羌校尉竇況擊之。二年春,竇況等擊破西羌。”④《漢書》第4087頁。可知對“西海郡”實現有效的控制曾經歷曲折。《漢書》卷二八下《地理志下》:

金城郡,昭帝始元六年置。莽曰西海。户三萬八千四百七十,口十四萬九千六百四十八。縣十三:允吾,烏亭逆水出參街谷,東至枝陽入湟。莽曰修遠。浩亹,浩亹水出西塞外,東至允吾入湟水。莽曰興武。令居,澗水出西北塞外,至縣西南,入鄭伯津。莽曰罕虜。枝陽,金城,莽曰金屏。榆中,枹罕,白石,離水出西塞外,東至枹罕入河。莽曰順礫。河關,積石山在西南羌中。河水行塞外,東北入塞内,至章武入海,過郡十六,行九千四百里。破羌,宣帝神爵二年置。安夷,允街,宣帝神爵二年置。莽曰修遠。臨羌。西北至塞外,有西王母石室、僊海、鹽池。北則湟水所出,東至允吾入河。西有須抵池,有弱水、昆侖山祠。莽曰鹽羌。

“允吾”、“允街”,王莽改稱“修遠”,體現這裏與漢文化重心地區的空間距離十分遥遠。“金城”、“河關”、“破羌”、“安夷”、“興武”、“罕虜”、“金屏”、“鹽羌”等地名,則體現與中原文化淵源與風格的差異鮮明。“莽曰鹽羌”語後,顔师古注:“闞駰云西有卑和羌,即獻王莽地爲西海郡者也。”⑤《漢書》第1610—1611頁。肩水金關簡“西海輕騎張海”的事迹,豐富了我們對當時“西海郡”形勢的認識。而“馬三匹驢一匹”簡文,可以看作反映“驢”應用於“西海”地方交通運輸的文物實證。或許我們討論的敦煌馬圈灣簡文“驢五百匹驅驢士五十人之蜀”有可能經今青海草原通路南下至蜀的推想,也可以因此得到側面的補證。

①* 基 金項目:中國人民大學科學研究基金(中央高校基本科研業務費專項資金資助)項目“中國古代交通史研究”成果(項目編號:10X N L 001)