隨州文峰塔曾侯與墓編鐘銘文“”字補説*

蘇建洲

蘇建洲

隨州文峰塔M 1曾侯與墓出土曾侯與編鐘,①湖北省文物考古研究所、隨州市博物館:《隨州文峰塔M 1(曾侯與墓)、M 2發掘簡報》,《江漢考古》2014年第4期,第3—51頁。内容十分重要,已有多位學者著文討論。②凡國棟:《曾侯與編鐘銘文柬釋》,《江漢考古》2014年第4期,第61—67頁;李學勤:《曾侯與編鐘銘文前半釋讀》,《江漢考古》2014年第4期,第68—69頁;李天虹:《曾侯與編鐘銘文補説》,《江漢考古》2014年第4期,第74—75頁;董珊:《隨州文峰塔M 1出土三種曾侯與編鐘銘文考釋》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網(www.g w z.f u d a n.e d u.c n)2014年10月4日;許可:《試説隨州文峰塔曾侯與墓編鐘銘文中从“匕”之字》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網2014年10月9日。本文在學者討論的基礎上,對鐘銘的“ (固)”字加以補充論證。鐘銘云:“余 (申) (固)楚成”,凡國棟先生解釋説:

大致有讀“紹”、讀“就”和讀“固”三種意見。李學勤先生根據新出徐樓村宋公鼎銘文,將此字對讀爲“固”。宋公鼎銘文中作器者自稱“宋公 ”,李先生曰:“徐樓村鼎銘的宋公 ,以通假求之,無疑是宋平公的上一代共公,《左傳》記他名固,《史記·宋世家》則説名瑕。”李先生認爲金文“申 大命”的“ ”,也應當讀作固。他認爲:“‘貈’應讀‘固’,訓爲安定,可參看《詩·皇矣》‘天立厥配,受命既固’及《書·君奭》‘今汝永念,則有固命。’”(李學勤:《棗莊徐樓村宋公鼎與費國》,《史學月刊》2012年第1期)於是此字讀爲“固”,基本已經成爲定論。《胡簋》:“申 皇帝大魯命。”《毛公鼎》:“用仰紹皇天,申 大命。”裘錫圭先生曾曰:“據文義推測,‘申 ’,似有鞏固一類意思……”“《左傳·宣公十六年》有‘以事神人而申固其命’之語,《國語·楚語下》有‘……億其上下,以申固其姓’之語。有可能‘申 ’就與‘申固’同義。”(裘錫圭:《談曾侯乙墓鐘磬銘文中的幾個字》,《古文字論集》,中華書局,1992年8月版,第427頁)成,即和解、媾和。《詩·大雅·綿》:“虞芮質厥成,文王蹶厥生。”毛傳:“成,平也。”孔穎達疏:“言由諧文王而得成其和平也。”《左傳·桓公六年》:“楚武王侵隨,使薳章求成焉,軍於瑕以待之。”申固楚成,大意是説曾與楚達成和解,同盟關係進一步鞏固。①凡國棟:《曾侯與編鐘銘文柬釋》第64頁注二七。

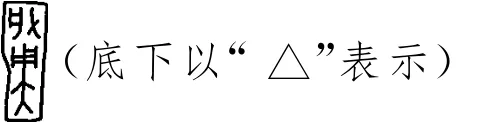

凡先生所説大抵可從。銘文的“ ”字整理者摹本作:②湖北省文物考古研究所、隨州市博物館:《隨州文峰塔M 1(曾侯與墓)、M 2發掘簡報》第21頁摹本五M 1∶1背面左鼓部銘文。

凡國棟先生文章所附摹本作:

二者除“舟”形外,其餘筆畫均有所不同。比對照片(發掘報告21頁,圖版二七)來看,右上筆畫的短筆當比整理者所摹的位置稍微靠下且穿透,也就是作“”形,下部的“央”形則以凡氏所摹較準確。則此字應作:

金文“ ”字寫作:③董蓮池:《新金文編》,作家出版社2011年,第797頁。

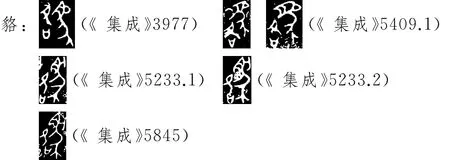

右旁从“舟”。也有寫作从“刀”者,如:

“△”與上述“ ”字形體有所不同,兹對其結構分析如下:

《説文》“貈”字云:“似狐,善睡獸。从豸舟聲。《論語》曰:‘狐貈之厚以居。’下各切。”徐鉉曰:“舟非聲,未詳。”段玉裁云:“凡狐貉連文者,皆當作此貈字。今字乃皆假貉爲貈,造貊爲貉矣。下各切,按此切乃貉之古音,非此字本音也。其字舟聲,則古音在三部。”《説文韻譜》:“貉,莫白切;貈,下各切。後人以貉爲貈,又别造貊字,俗體乖謬,不合六書之正。”也就是説“貈”被後人寫作“貉”,而“貉”又另外造了“貊”來表示。《論語·鄉黨》“狐貈之厚以居”、《子罕》“與衣狐貈者立”,其中“狐貈”,多數版本記作“狐貉”。而以“貊”表示“貉”只是假借,與意思無關。二者聲音可通,如《周禮·春官·肆師》“祭表貉”,鄭玄注:“‘貉’讀十百之‘百’。”又如《甸祝》“表貉之祝號”,鄭玄注:“杜子春讀‘貉’爲‘百爾所思’之‘百’。”根據《後漢·西南夷傳》“哀牢夷,出貊獸”李賢注引《南中八郡志》曰:“貊大如驢,狀頗似熊,多力,食鐵,所觸無不拉。《廣志》曰:貊色蒼白,其皮温煖。”可知“貊”是熊類動物。而“貉”則是狐類的動物,《爾雅·釋獸》“貈子,貆”,《疏》:“貈似狐,善睡。”《釋文》:“貈本作貉。”《正字通》云:“貉似貍,鋭頭,尖鼻斑色,毛深厚温滑,可爲裘。”《龍崗秦簡》34:“取其豺、狼、豲、貈(貉)、狐、貍、 、□、雉、兔,毋罪”,整理者説:“貈,或作‘貉’。”①中國文物研究所、湖北省文物考古研究所編:《龍崗秦簡》,中華書局2001年,第86頁。“貈(貉)”與狐貍類動物並列,不可能是熊屬。

九年衛鼎的賞賜物有“ 裘”,唐蘭先生指出根據《説文》則貈就是貉,“貈裘”是“貉皮袍子”。《詩·七月》:“八月其穫,十月隕蘀。一之日于貉,取彼狐貍,爲公子裘。”②唐蘭:《陝西省岐山縣董家村新出西周重要銅器銘辭的譯文和注釋》,《文物》1976年第5期,第57頁。張政烺先生根據前面所舉的西周金文“ ”是从舟聲或刀聲,認爲“貈”以音類求之殆即後世之“貂”,“ 裘”當讀爲“貂裘”。《史記·貨殖列傳》“狐鼦裘千皮”、《漢書·貨殖傳》“狐貂裘千皮”,可爲例證。③張政烺:《周厲王胡簋釋文》,《古文字研究》第三輯,中華書局1980年,又載氏著《甲骨金文與商周史研究》,中華書局2012年,第252頁。二説皆有古書例證,但從“ (申) (固)”的用字習慣來看,似以讀爲“貉”較好。但貉、貂意義相近同爲“狐屬”則是没有問題的。《大戴禮記·夏小正》“九月……熊羆貊貉鼶鼬則穴”,“貊貉”孔廣森及王樹楠均校作“貉貈”,可從。④黄懷信主撰:《大戴禮記彙校集注》,三秦出版社2005年,第295頁。這句話應該斷作“熊羆、貊貉〈貉貈〉、鼶鼬則穴”,兩兩一類。鄭妞小姐指出:《大戴禮記》中,“熊羆”並言,都是熊屬,“貉貈”並言,都是狐屬,“鼶鼬”並言,都是鼠屬,“貉、貊”在表示北方少數民族名時都讀明母,二字混同後,表示獸名時音也混用了。既然《大戴禮記》中“貉貈”並言,“貉貈”讀音則有别,“貉”在表示獸名時讀“下各切”,“貈”自然不會同音,所以“貈”本當是幽部字,因與“貉”義同混用而讀同“貉”,而韻書中又只保留了“下各切”,所以導致我們今天亦不識其本音。①鄭妞:《“同義换讀”現象在上古音研究中的作用》,《陝西理工學院學報》2012年第1期,第49—50頁。這樣我們就知道“貈”爲何有“下各切”的讀音與“貉”同,原因在於“同義换讀”。②孟蓬生:《金文考釋二則》之“二、釋‘ ’”,《古漢語研究》2000年第4期,第16—17頁;鄭妞:《“同義换讀”現象在上古音研究中的作用》第49—50頁。也就是説“同義换讀”的例證西周已有,但“ ”本从舟聲或刀聲,爲何出土文獻多讀爲魚鐸部的字,根本理由是什麽尚有待繼續探索。

對於“ ”的“豸”旁構形,陳劍先生《金文“彖”字考釋》一文中曾提到:

西周金文中多次出現的一個一般隸定爲“ ”的字,所从的所謂“豸”寫作、一類形體(看《金文編》第1215頁附録下277號),秦公大墓石磬殘銘“ ”字中寫作,不少人認爲就是“彖”字。另外,《説文·辵部》高原的“原”的本字“邍”,金文中很常見。它所从的所謂“彔”形,金文作(《集成》15.9823殷代乃孫作祖甲罍“邍”所从)、(《集成》8.4264.2格伯簋“邍”所从)等(看《金文編》104~105頁),石鼓文作(《作邍》石“邍”字所从)。其特徵是像某種野獸形,頸部多出“”形筆畫,或作大尾形。這個形體在“邍”字中後來譌變爲“彔”,但研究者多將其隸定作“彖”,不少人並且認爲“彖”是“邍”字的聲符。上面這些字形跟我們認爲是“彖”字前身的“△”字都存在較明顯的差距,跟秦漢文字中常見的“彖”旁也不存在形體演變關係。釋爲“彖”恐難以信據。③陳劍:《金文“彖”字考釋》,《甲骨金文考釋論集》,綫裝書局2007年,第267—268頁。

的“豸”旁寫法與“彖”形體近似,《新金文編》頁797便將這一系字形隸定作“ ”。龍崗秦簡的“貈”字寫作,方勇先生也隸定作“ ”。④方勇:《秦簡牘文字編》,福建人民出版社2012年,第285頁。又如隸楷“貇”及从“貇”之字,在《説文》中本皆作“豤”。睡虎地秦簡《秦律十八種》簡9、銀雀山漢簡《守法守令十三篇》簡905開墾之“墾”原作“豤”;漢印有“懇”字,亦从“豤”而不从“貇”(《漢印文字徵》10.19)。①見《馬王堆帛書·五行》第78頁注4,載裘錫圭主編,湖南省博物館、復旦大學出土文獻與古文字研究中心編纂:《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》第4册,中華書局2014年。不過這是一種文字類化而混同的現象,我們不能因此説“貈(貉)”與“彖”或“豕”類動物相關。金文亦有“貉”作如下寫法:

所从動物形體有類似“狐”字大耳的寫法,可比對《集成》04331乖伯簋“裘”,涂白奎先生已正確釋爲“狐裘”。②涂白奎:《説西周金文中的“狐”字》,《考古與文物》2005年增刊(《古文字論集》三),第110—112頁。《新金文編》第1369頁釋爲“貂”,不可信。所以金文“貉”的寫法與其屬於“狐”類動物相符。但細看其頭部似乎又與“豹裘”的“豹”作(焂戒鼎,《新收》1454)、(師酉鼎,《新收》1600)近似。③董蓮池先生根據這種寫法,將《集成》9689吕行壺“唯三月,白(伯)懋父北征,唯還,吕行捷孚,用作寶尊彝”中所捷孚的動物釋爲“豹”,不知是否可信?見氏著《釋吕壺銘中的“豹”字》,《中國文字研究》第17輯,上海人民出版社2013年,第11—14頁。又(《集成》5249.2)、(《集成》5249.1),一般隸定作“ ”,是否可以理解爲驅趕“豹”一類的動物?待考。周原甲骨(H 11∶25),左旁可能也是這一類的動物?總之,這幾個“豸”旁的字多有類化譌混的現象,釋讀當根據其聲符作判斷,不必糾結在動物形體上,比如(《集成》04659蘇貉豆)諸家根據“各”聲讀爲“貉”,但動物形體偏旁與“狐”、“彖”、“豹”諸形皆不肖,恐怕是一種類化或是譌變的寫法,不必求之過深。

謹案:筆者意見與侯先生稍有不同。林澐先生曾指出一條著名的規律:在商代文字中,“”形和“”形就有互變之例。這種形變在周代文字中是常見的。而且,字形中之含有“”形者,又往往在東周時變爲含有“”形。②林澐:《釋古璽中從朿的兩個字》,《古文字研究》第十九輯,中華書局1992年,又載氏著《林澐學術文集》,中國大百科全書出版社1998年,第10頁。陳劍先生也指出:“古文字中‘’形和‘’形、‘’形的交替多見,如‘平’、‘方’、‘录’、‘央’和‘朿’字等。”③陳劍:《上博竹書“葛”字小考》,簡帛網(www.b s m.o r g.c n)2006年3月10日。這三種形體有共時演化的現象,如“坪”,《包山》184作(从“”),又作(《包山》89,从“”)、(坪夜君鼎,从“”)。所以“ ”的“貈”旁頸部所从的“”可以變爲《繫年》的“”以及曾侯與鐘銘的“”。

第(4)形雖然不从尾形,且演變方向雖然與前三形相反,但仍有參考價值。這些軀體、尾巴連爲一綫的形體如、、,與“大”形相近,有可能演變爲、。

“貈”形體寫作類似“央”形目前僅見於《繫年》與曾侯與鐘銘。《繫年》還有兩個字形的寫法目前也只見於曾國文字材料:

(1)簡5:“周幽王取妻于西申,生坪(平)王=(王,王)或 (取)孚(褒)人之女,是孚(褒) (姒),生白(伯)盤。”“取”寫作“ ”,目前僅見於《集成》4203曾仲大夫 簋“ 乃 (?)金,用自乍(作)寶 ”。③參拙文《利用〈清華簡(貳)〉考釋金文一則》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網2012年1月1日。亦見拙文《〈清華大學藏戰國竹簡(貳)·繫年〉考釋四則》,《簡帛》第七輯,上海古籍出版社2012年,第65—68頁。

顯然是曾國習見的寫法。至於《中國古印——程訓義古璽印集存》1-94:

程訓義先生釋作“ 立”。①程訓義:《中國古印——程訓義古璽印集存》,河北美術出版社2007年,第32頁。高佑仁先生根據上引“曾公子 (棄)疾”的字形,認爲“立”當改釋爲“ (棄)”。②高佑仁:《讀〈中國古印〉札記》,未刊稿。《三晉文字編》以爲不識字。③湯志彪:《三晉文字編》,作家出版社2013年,第六册第3046頁。此字釋爲“ (棄)”有其道理,不過目前三晉系的“棄”字未見作“ ”形者,該字是否爲“立”字譌字也不能排除。此字若真是“ (棄)”,似乎也不能排除受到曾國字形的影響。

王子楊先生從文字結構和書體風格兩個維度將曾國文字和楚國文字進行對比,經過初步測查和字例形體對比,得出兩個認識:第一,從結構上看,曾國文字的結構特徵顯著(典型形體的差異率約33%),具有鮮明的獨特性;第二,從書體風格上看,無論是曾侯乙竹簡文字還是曾侯乙鐘磬文字,字體風格與楚國差異明顯。基於這兩點,他的結論是:曾國文字特徵顯著,應該從楚系文字中分離出來,單獨稱作“曾國文字”。④王子楊:《曾國文字研究》,碩士學位論文,北京師範大學2008年,第1頁。這是有道理的。目前的研究顯示《繫年》大部分的字體爲楚文字,書手應該是楚國人。但由上面所舉的三個例證,我們可以有幾種思考:一是楚國書手中可能有些是來自曾國,故書寫時不自覺寫了曾國文字獨有的寫法。二是楚國書手受到曾國文字的影響。三是這些文字不是曾國文字獨有,而當有更早的來源。到底哪一種情況較爲合理還有待新出材料來證實。不過,以往對於曾國文字的關注比較不足,現在隨着葉家山曾國器銘的陸續出土,我們對曾國文字與楚文字的區别需要作更細緻的比對。同時《繫年》的字形肯定還有不少問題,也需要我們繼續探索。

附記:本文承蒙鄔可晶先生以及論文審查委員惠賜高見,謹致謝忱!

*本文爲“北京大學藏漢簡《老子》研究”的研究成果之一,獲得國科會的資助(計劃編號N S C 103-2410-H-018-023),特此致謝。