河南城镇化与经济增长的关系研究*

——基于1979—2013年数据的实证分析

朱焕焕

河南城镇化与经济增长的关系研究*

——基于1979—2013年数据的实证分析

朱焕焕

摘要:城镇化是人类社会经济发展的一种空间集聚现象,也是社会发展的必然产物,一个国家或地区的城镇化水平与其经济发展状况密切相关。基于此,以城镇人口比重衡量城镇化水平,以实际人均GDP衡量经济增长,利用1979—2013年的数据,采用协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验、脉冲响应分析和预测方差分解等方法实证检验了河南省城镇化与经济增长之间的关系。结果表明:改革开放以来,尽管受到诸多因素的影响,河南省城镇化与经济增长之间仍然存在着一种长期稳定的均衡关系,在两者中,经济增长居于主导地位,而城镇化则更多的是一种伴随现象。

关键词:河南省;城镇化;经济增长;协整检验;误差修正模型

一、问题的提出

后金融危机时代,依靠传统的出口和投资拉动经济增长已经难以为继,扩大内需已成为维持我国经济长期稳定增长的重要驱动力。政府审时度势提出通过加快城镇化发展进程,扩大内需带动消费促进经济增长。关于城镇化与经济增长关系的研究,传统城市经济学理论认为城镇化是人类社会发展的必然产物,一个国家或地区城镇化水平与其经济发展状况密切相关。资本积累、规模经济、集聚经济、学习效应及劳动分工等能够极大地促进经济增长,而城镇又是资本积累、规模经济、集聚经济、学习效应及劳动分工等最有效率的载体。E.E. Lampard(1955)、Berry(1965)、Chenery(1975、1988)、Handerson(2000)分别从不同角度证明了城镇化与经济增长之间存在显著地正相关关系。国内学者周一星(1997),杨开忠(2001)、徐雪梅、王燕(2004)、周文,余志斌,连洁(2007)、巴曙松,邢毓静,杨现领(2010)等的研究也表明,城镇化与经济增长之间有着显著地相互促进关系。然而也有一些学者的研究表明两者之间并不完全是相互促进关系。如,Luisito和Dunean(2004)利用1960—1990 年39个国家的面板数据并采用半参数方法估计对城镇集聚经济和经济增长关系进行了实证分析,结果表明,两者呈现出“U”形曲线的关系,即不同阶段城镇化与经济增长之间的作用方向具有一定的差异性。Elisabetta和Francesca(2006)研究发现,经济增长对城镇化发展有很大的直接效应,而后者对于前者的作用并不是很明显。国内学者李金昌,程开明(2006)分析表明,经济增长能显著影响城镇化发展,然而城镇化对经济增长的作用并不明显。施建刚,王哲(2011)用我国1987—2008年间的省际面板数据实证检验了城镇化与经济增长之间的关系,结果表明,两者的相互作用仅在短期内存在,长期内并不显著甚至为负。

综合上述文献,学术界目前关于城镇化与经济增长的关系的研究尚未达成共识。河南省是我国第一人口大省也是第一农业大省,经过改革开放30多年的发展,经济建设取得了辉煌的成绩,与此同时,其城镇化发展也得到了一定的发展。然而对于河南省城镇化与经济增长是否具有相互作用的研究文献当前几乎没有,正是出于这方面的考虑,作者构思了本文,以期对河南省未来推动城镇化进程,加快经济发展有一定的指导意义。

二、城镇化与经济增长的互动机制

一般地,经济增长能够创造就业机会,刺激厂商扩大再生产的积极性,为城镇化提供物质条件;城镇化的发展带来全社会消费总水平的提高,投资的扩张,产业结构的优化和技术水平的提高,均能大大的促进经济增长。城镇化与经济增长两者相互作用,推动了经济社会的不断前进和发展。

(一)经济增长推动城镇化的机制

1.就业效应

城镇化是农业人口不断向城市转移的过程,这一过程同时伴随着农业转移人口的职业转变,即农业转移人口不断从农业中脱离出来,进入城市并从事二、三产业的过程。经典经济学理论和世界各国的发展实践表明,随着经济的不断发展,社会分工体系的不断细化,能够创造出更多的就业机会,而就业机会的增加,为农村剩余人口向城市转移提供了前提条件,从而有利于推动城镇化发展。

2.规模效应

居民人均收入的增长,消费水平的提高是经济增长的一个重要特征。收入的增加有利于增强居民的消费能力,从而带动全社会有效需求的普遍增加。这一方面要求政府加大在公共产品和公共服务领域的投资力度,以提供与居民消费水平相匹配的公共产品和服务;另一方面,居民消费水平的提高对产品数量和质量都有了更高的要求,有利于刺激企业和厂商改善产品质量,扩大再生产。公众需求的增长为厂商扩大再生产,实现规模经营提供了条件,同时有利于吸引各类要素向城镇集聚,从而推动城镇化进程。

3.结构效应

经济增长有助于优化产业结构,并改善消费结构和人口结构。增长理论表明,要素投入、制度变革和技术进步是经济增长的重要源泉,然而单纯依靠要素投入驱动的粗放经济增长模式并不能持久,经济长期稳定增长的主要驱动力来自于制度改革和技术进步。因此,高质量的经济增长是一个生产要素优化配置的过程,也是产业结构不断优化升级的过程,产业结构的调整能够引导需求结构,并进一步影响消费结构和人口结构,从而推动城镇化进程。此外,经济增长有利于消除城镇化进程中的人口流动限制等阻碍因素,有助于城镇化发展。

(二)城镇化促进经济增长的机制

1.消费刺激机制

城镇化是农业人口向城镇迁移的过程。人口向城镇的集聚增加了对公共产品和服务以及一般商品的消费需求。一方面,要求政府加大对城市基础设施、公共服务等的投资力度;另一方面,也会极大的刺激厂商扩大再生产的积极性,从而促进经济增长。同时,城镇化带来的人口结构的优化有利于带动消费结构的升级,并形成示范效应,从而带动整个社会消费水平的提高,推动经济增长。

2.投资拉动机制

城镇化发展是消费水平不断提高的过程,也是需求不断多样化的过程,不仅表现在公共产品领域,也表现在非公共产品领域。公共产品和服务领域消费水平的提高和需求的多样化水平对城市基础设施和公共服务提出了更高的要求,加大了政府在公共产品和服务方面的支出比重;非公共产品领域消费水平的提高和需求的多样化能够有效地带动市场力量积极参与投资,从而推动经济增长。

3.产业优化机制

城镇化最直接的表现就是农业转移人口向城镇集聚。这一方面,有利于实现农业规模化经营,实现农业产业一体化发展;另一方面,“带资进城”已经成为当前我国城镇化发展的重要特征之一。资本是具有理性经济人特征的,资本投资具有选择性,资本投资的选择过程就是对产业甄别和挑选的过程,有助于产业结构的优化升级和调整,从而促进经济的长期稳定增长。

4.创新激励机制

现代古典经济理论认为技术进步是经济增长的重要源泉之一。长期以来,我国依靠要素投入和投资驱动实现了经济的快速发展,然而这种粗放型经济增长模式已经难以为继,我国迫切需要转向以创新为驱动的经济发展模式。而城镇是优质要素集聚的场所,丰富的人力资本和良好的创新氛围为技术进步和创新提供了天然的条件。创新效率的提高有助于知识产出和技术进步,从而大大促进经济增长。

三、河南省城镇化发展历程及存在的问题

(一)河南省城镇化的发展历程

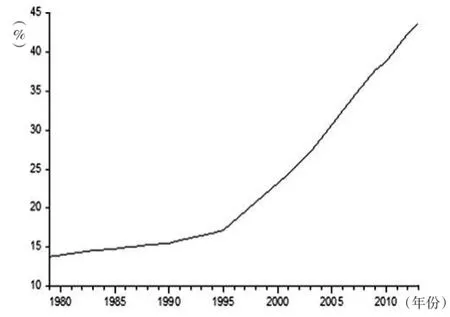

以1978年为界,河南省城镇化大致可以分为两个阶段。在改革开放之前,河南省城镇化发展较为缓慢,并且波动、反复较大。改革开放后,河南省城镇化也经历了两个明显的发展阶段:一是平稳发展阶段(1978—1991年),在这一阶段,受十一届三中全会“一个中心、两个基本点”的基本路线和经济体制改革逐步深入的影响,我国城镇化进入了稳定发展阶段。1980年河南省顺应国务院制定的“严格控制大城镇规模,合理发展中等城镇,积极发展小城镇”的城镇化发展战略的影响,确定了小城镇优先发展的方针,1983年以来实施了“地市合并”的发展方针,以强化中心城镇对周边地区的辐射带动作用。至1991年底,全省城镇个数27个,比1978年增加了13个,城镇人口也由1978年的599万人增加到了1525万人,但在此期间城镇化水平仅提高了2.1个百分点;二是加速发展阶段(1992年至今),1992年第十四届全国人民代表大会初步构建了我国社会主义市场经济体制的基本框架。此后,我国开始对财政、金融、外商投资等体制进行改革,河南省国民经济在这些改革的推动下得到了持续快速的发展,经济的快速发展大大加快了城镇化步伐。党的十五大召开之后,河南省委、省政府响应中央精神,相继制定了一系列加快城镇建设、推进城镇化进程的发展战略。同时,随着社会主义市场经济体制不断完善及市场化程度不断加深,对限制经济要素流动的制度性因素也开始逐渐放宽,尤其是户籍制度改革,加快了人口的跨地区流动。截至2013年底,河南省城镇数量38个,比1991年增加了11个,城镇人口增加到了4643万人,比1991年增加了3254万人,城镇人口比重为43.8%,提高了27.9个百分点。

(二)河南省城镇化发展存在的问题分析

然而,进一步分析发现,与全国城镇化水平相比,河南省城镇化水平依然较低,且发展速度较慢;省内各地区城镇化水平发展参差不齐;城镇规模等级结构不合理,城镇功能不强及城镇分布不均衡等问题突出。

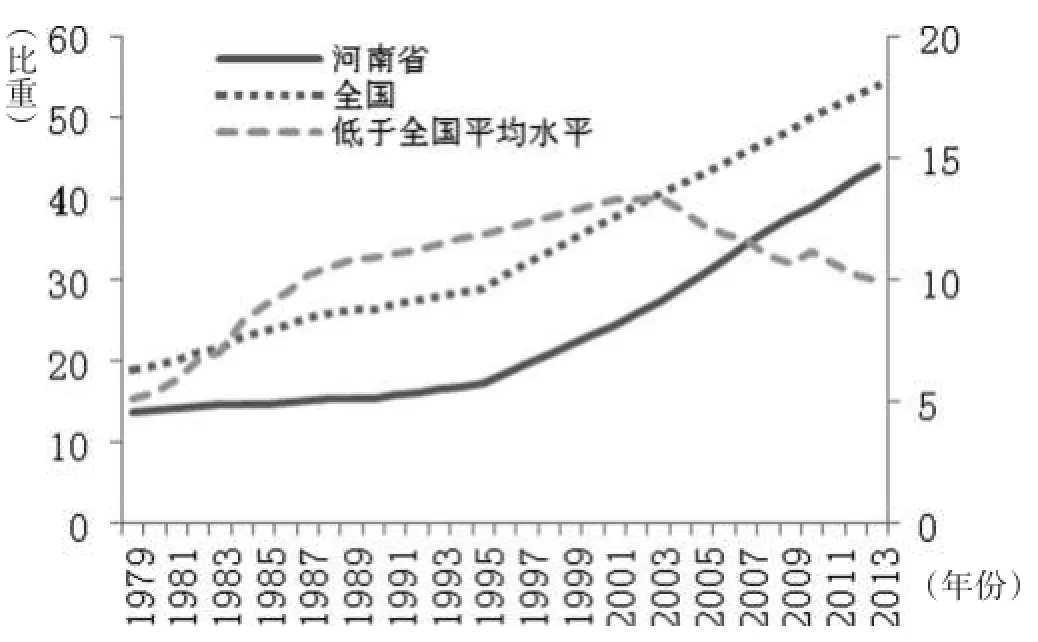

1.城镇化水平低且发展速度较慢

进入改革开放以来至邓小平南行讲话期间,河南省城镇化水平上升到16.18%,仅提高了2.55个百分点,年均增速不足0.2%。此后随着第十四届全国人民代表大会的顺利召开及社会主义市场经济制度基本框架的初步建立,河南省城镇化水平得到了逐步提高,2005年,河南省城镇化水平首次突破30%,进入诺瑟姆的“S”形城镇化发展阶段的加速发展时期。在此期间,城镇化水平年均增速1.11个百分点,城镇化发展迅速。截至2013年底,河南省城镇化水平已达到43.8%,2005—2013年间,河南省城镇化水平年均增速1.64个百分点,证明河南省城镇化确实已进入加速发展阶段。但同时也要看到,就河南省城镇化发展历史来看,其城镇化水平始终低于全国平均水平。2003年之前,两者的差距逐年扩大。之后虽有所减小,但截至2013年底,仍低于全国平均水平近10个百分点。

图1 河南省历年城镇化率与全国的比较

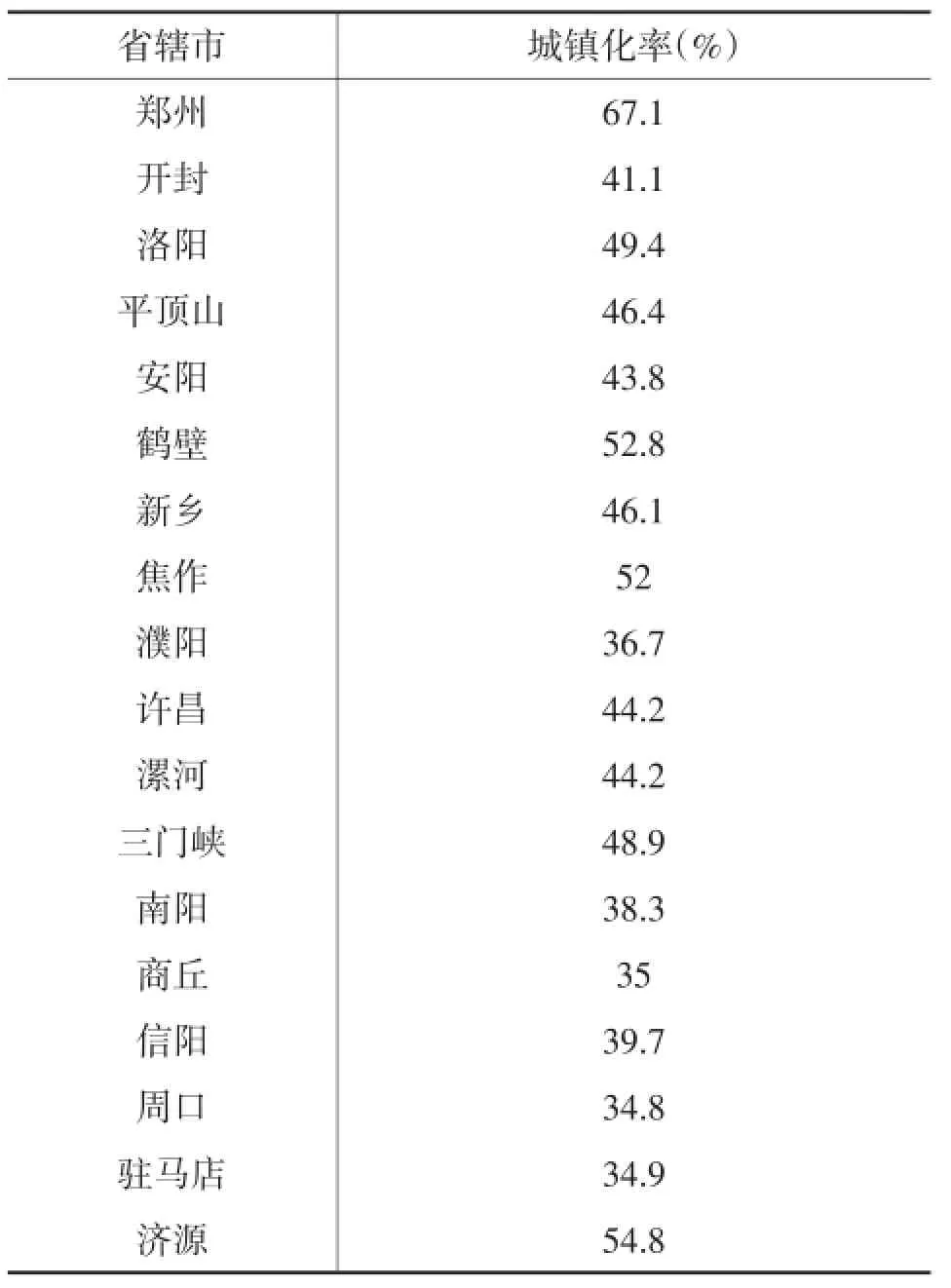

2.各地区城镇化水平参差不齐

截至2013年底,全省18个地级市,城镇化水平超过全国平均水平的仅郑州市和济源市两个,其余均低于全国平均水平。其中,周口市(34.8%)、驻马店市(34.9%)、商丘市(35%)最低,低于全国平均水平近19个百分点。与全省平均水平相比,有7个地级市城镇化水平低于全省平均水平:周口市(34.8%)、驻马店市(34.9%)、商丘市(35%)、濮阳市(36.7%)、南阳市(38.3%)、信阳(39.7%)和开封市(41.1%)。

3.河南省城镇等级结构不合理,城镇辐射带动功能不强

河南省城市数量在全国各省份中排名第五,城市分布密度大,平均每万平方公里就有约2.3座城市,但是这些城市大多属于中小城市,城市辐射带动功能不显著。根据我国现行城镇规模等级结构划分标准,以市区非农人口为依据,超大城市(人口在1000万人以上)和特大城市(人口在500万—1000万人之间)应具有全国性的辐射能力,即全国性中心城市;大城市(人口在100万—500万人之间)和中等城市(人口在50万—100万人之间)应具有区域性辐射带动能力,即区域性中心城市;小城市(人口在50万人以下)应具有城镇结合、局部性辐射能力,即局部性中心城市。2013年,河南省特大城市∶大城市∶中等城市∶小城市=1∶15∶1∶1,城市规模等级呈不合理的“橄榄球”状。此外,郑州作为全省唯一的特大城市,不论是经济总量还是人口规模方面,与全国性中心城市相比,辐射带动作用均显不足;15个大城市的区域带动作用也十分有限,这与河南省的城镇类型有关,如洛阳作为全国重要的重工业基地,第二产业具有绝对优势,但第三产业发展不足;平顶山市和焦作市属于资源型城市,虽在人口统计上属于大城市范围,但产业结构单一,城镇的集聚效应和辐射效应不明显。中小城镇数量不足,在一定程度上也制约了大城市的发展。

表1 2013年河南省各省辖市城镇化率

表2 2013年河南省各省辖市城市市区人口数量

四、实证分析

(一)指标选取与数据来源

当前,对城镇化水平的测度主要有单一指标法和复合指标法两大类。单一指标法是选取对城镇化表征意义最强的指标作为描述城镇化水平的一种方法。目前,应用最为广泛的单一指标法有城镇人口比重和土地利用状况指标。复合指标法是选取多种与城镇化相关的指标,从不同侧面综合分析城镇化,力求较真实全面地反映城镇化水平。考虑到单一指标法能很好地体现城镇化的基本特征。本文选取单一指标法来衡量河南省城镇化水平(记作URB)。本文从《河南统计年鉴》得到1979—2013年的城镇化率。

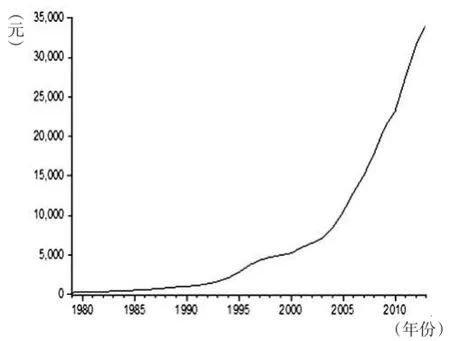

关于经济增长。一般来说,GDP总量的增长是衡量一个国家或地区经济增长的重要指标。但在我国尤其是作为我国人口第一大省的河南省,由于人口基数大和人口增长较快,GDP总量不能全面衡量经济,而人均GDP剔除了人口规模的影响,能够较准确的衡量经济增长。因此本文选取实际人均GDP(记作PGDP)衡量经济增长。

同时为了剔除由物价水平变动和时间序列可能引起的异方差现象的影响,对河南省实际人均和城镇化做对数处理,分别记作LogURB和LogPGDP。

(二)模型分析

1.平稳性检验

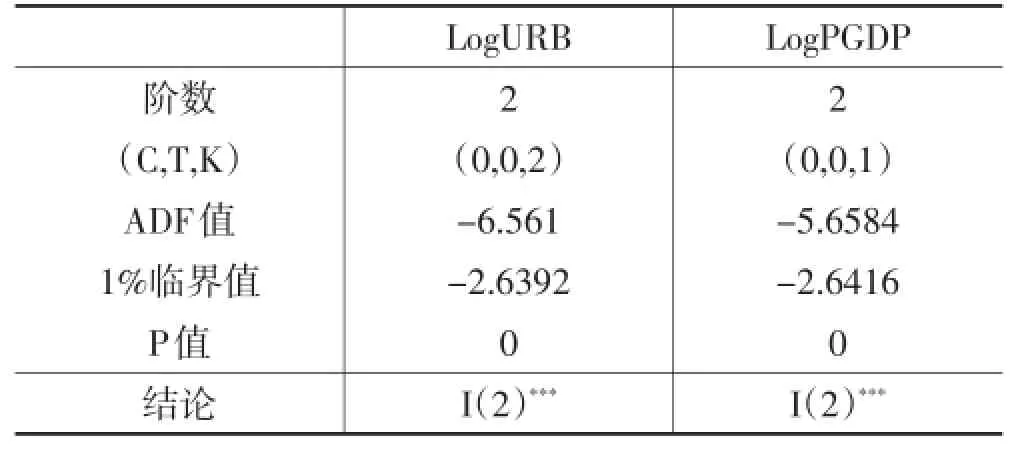

在对两个变量进行协整分析之前首先要保证变量具有相同单整阶数,即保证数据的平稳性。在此我们选用ADF检验河南省城镇化水平与经济增长相关数据进行平稳性检验。

图2LogPGDP走势图

图3LogURB走势图

通过图2与图3我们可以看出,河南省城镇化水平及河南省经济增长两组数据虽然存在明显的时间趋势,但该趋势并不平稳。因此,我们需要取差分后进行ADF检验。检验结果(如表3)表明两者都是二阶单整的。

表3 河南省城镇化与经济增长两序列ADF检验结果

2.协整检验

首先,最小二乘方法(OLS)估计LogURB对LogPGDP的回归方程:

LogURB_t=α+βLogPGDP_t+εt……(1)

估计结果为:

LogURB_t=15.80487+0.00097LogPGDP_t+ε_t……(2)(28.11)(20.77)

R2=0.96346,DW=1.595,F=431.58

然后,由上式可得残差序列:

ε_t=-15.80487+LogURB_t-0.00097LogPGDP_t

最后,对ε_t残差项进行ADF检验。结果显示其为平稳序列。这说明变量LogURB和LogPGD是协整的,也就是说,河南省城镇化和经济增长之间存在着相对稳定的动态均衡关系。

3.误差修正模型

协整关系检验说明河南省城镇化与经济增长之间存在长期均衡关系,而短期动态模型可以显示短期偏离长期均衡时的修正机制。根据AIC和SC最小的原则,发现VEC(1)模型拟合效果最好,结果如表4所示:

表4 城镇化率与实际人均GDP的VEC(1)模型估计

从表4可以看出,长期均衡水平对城镇化率和实际人均GDP的短期波动在统计上具有显著影响,即误差修正向显著。LogURBt和LogPGDPt两个方程的误差修正项系数分别为-0.0681和-296.0649,表明两者对均衡关系是一种反向修正机制。方程(2)系数更大,说明误差修正对于人均GDP的短期波动具有更强的调整力度,亦即在河南省的城镇化与经济增长的双向影响关系中,经济增长对城镇化的影响更强。

4.Granger因果检验

前述检验表明河南省城镇化与经济增长之间存在着长期稳定的均衡关系。现在我们进一步分析两者之间是否存在格兰杰因果关系。检验结果如表5。

表5 LogURBt和LogPGDPt的Granger因果检验

张晓峒(2008)指出,若Xt-1对Yt存在显著性影响,则无须再做滞后期更长的检验。从表5可以看出,实际人均GDP是城镇化率的格兰杰原因,但城镇化率不是实际人均GDP的格兰杰原因。也就是说,河南省经济增长对城镇化的作用要明显强于城镇化对经济增长的作用。

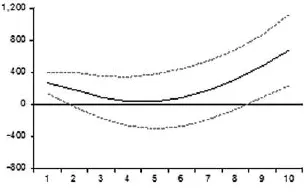

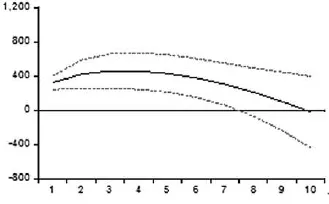

5.脉冲响应函数分析

脉冲响应函数分析关注的是当系统发生一个误差项变化或模型受到某一冲击时,会对系统的动态产生什么样的影响。运用Eviews软件,我们得到了在一个标准差冲击下的河南省城镇化率和人均国内生产总值的脉冲响应图:

图4 Response of LogURB to LogURB

图5 Response of LogURB to LogPGDP

图6 Response of LogPGDP to LogURB

图7 Response of LogPGDP to LogPGDP

由图4—图7可知,河南省城镇化水平对其自身的一个标准差的冲击有稳定上升正响应,表明河南省城镇化对其自身具有较强的促进作用。河南省实际人均GDP对城镇化率有一个先减后增且一直大于0的响应。这表明河南省经济增长能够推动城镇化进程。河南省实际人均GDP对其自身有一个先增后减的响应,第3期达到最大,之后逐渐减弱。

6.预测方差分解分析

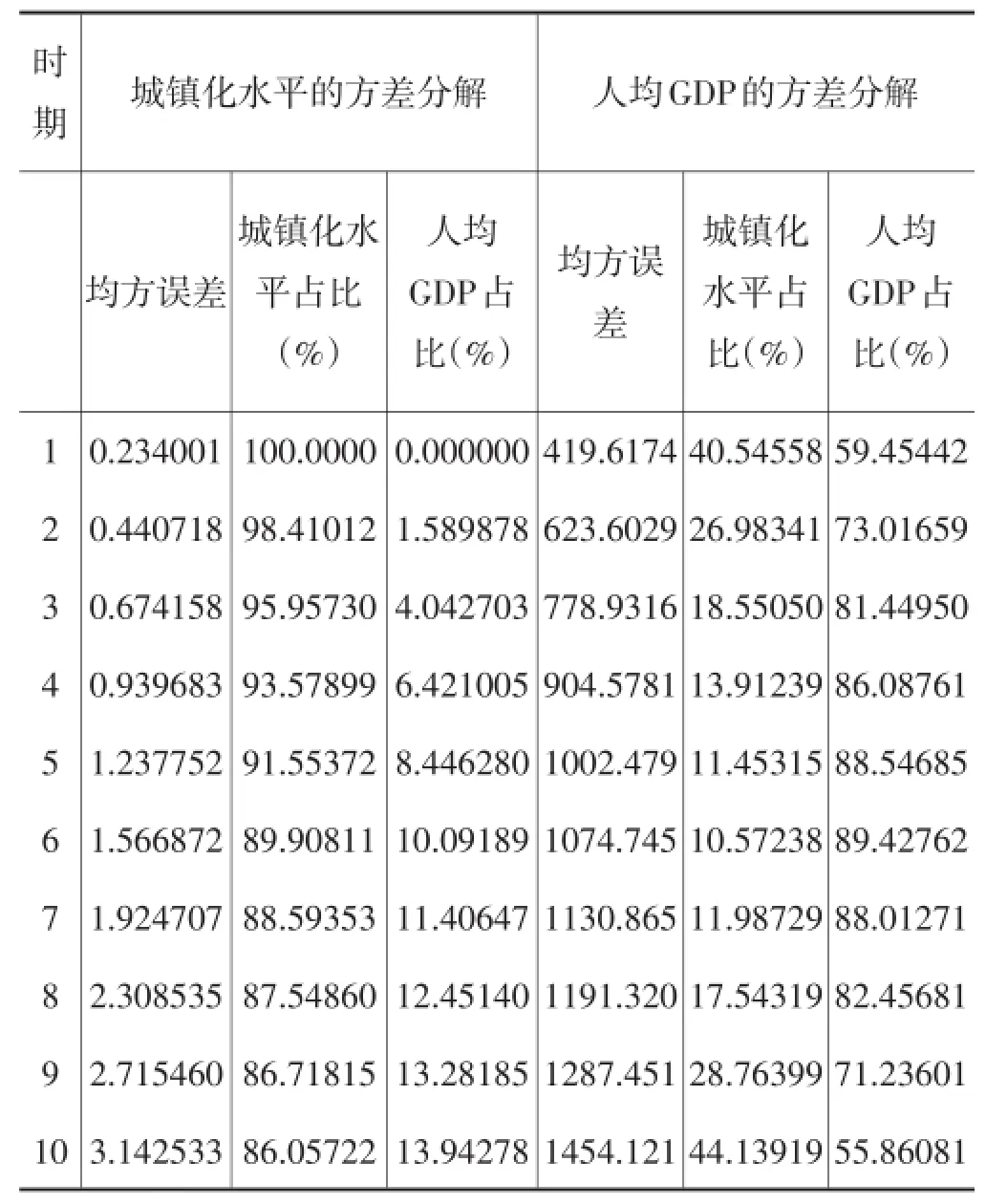

预测方差分解分析是要更加深入地分析结构冲击对内生变量变化的贡献度,评价不同结构冲击的重要性。根据方差分解理论模型,对河南省城镇化与经济增长的预测方差进行分解,结果见表6。

表6 方差分解结果

由表6可知,城镇化率在第一期只受自身波动的影响,实际人均GDP对城镇化率的波动冲击在第二期才逐渐显示出来,并且对冲击的贡献程度逐步变大,但这种冲击的贡献度相比城镇化率自身波动的贡献度始终较小,在第10也只有14%。然而,实际人均GDP在第一期起就受到城镇化率和自身波动的影响。城镇化率的波动影响在第1期达到40.55%,随着冲击影响逐渐削弱,在第6期达到最小仅为10.57%,之后又开始增强。这与脉冲响应分析的结果是一致的。说明河南省经济增长对城镇化的促进作用在长期内才能发挥作用,这可能与河南省经济结构不合理,农业比重较高,二、三产业发展滞后有关;而河南省城镇化对经济增长的先减后增的影响,在于短期内城镇化率的提高,能够有效地扩大消费需求,从而带动经济增长,但由于城镇化质量不高,如城镇基础设施、新增城镇人口的社会基本公共服务等要在一定时期内才能得到有效的改善。因此河南省城镇化与经济增长过程中,要注重经济结构和城镇化质量的提高。

五、结论与启示

通过前文分析可知,改革开放以来,河南省城镇化和经济增长尽管受到诸多因素的影响,但它们之间确实存在着一种长期稳定的均衡关系,且经济增长占据主导地位,对城镇化有一定的促进作用,而城镇化对经济增长的促进作用并不明显,更多地体现为经济社会发展的一种伴随现象。河南省实际人均GDP是城镇化率的格兰杰原因,即经济增长对加快城镇化进程有一定的促进作用。但城镇化水平并不能促进经济增长,这可能在于以城镇人口比重这一单一指标“高估”了河南省城镇化水平,城镇化虚高并未带来有效需求的增加,相反由于城镇人口的增加,增加了城市管理成本,城镇化建设消耗资源、限制消费,反而在一定程度上抑制了经济增长。综合上述分析本文得到以下几点启示:

一是河南省城镇化的推进应是在政府引导下农业转移人口的主动城镇化。随着河南省经济的快速增长和社会的稳定发展,农村人口向城市转移也将会是一个必然结果,因此政府要在城镇化推进过程中尊重经济规律,避免城镇化过程中的农民“被迫上楼”和“被城镇化”,避免由此可能带来的不安定隐患。

二是城镇化的发展不仅是人口的城镇化,更是生活方式、消费习惯、思想观念的城镇化过程,也是城镇体系不断优化调整的过程。当前河南省城镇化对经济增长的促进作用不明显的重要原因之一就在于河南省城镇化发展更多仍是一种简单的人口城镇化,农民市民身份的转变并没有带来应有的消费水平的提高,究其原因还在于当前河南省城镇基础设施建设不完善、社会保障机制不健全等。因此,加强河南省城镇基础设施建设,完善社会保障制度是未来推进河南省城镇化进程的重要内容。此外,城镇结构不合理也是制约河南省城镇化进程的重要因素。对此,以中原城市群为主体,不断扩展河南省城镇化发展空间,加强中心城镇的辐射带动作用,加强城镇间的联系,注重大中小城市和小城镇协调发展,不断优化城镇体系,提高城镇化质量也是未来河南省推进城镇化进程的应有之意。

三是城镇化与经济增长的良性互动要敢于突破传统体制机制的束缚,推进体制机制创新。如逐步取消城乡户籍二元制度,逐步剥离与传统户籍制度捆绑在一起的社会保障、子女教育等,真正实现城乡户籍一体化;创新城镇化建设投融资体制,鼓励企业参与城镇建设与村庄整治,扩宽资金筹措渠道;突破土地资源制约,如加快土地产权改革,建立省级层面统一的土地流转市场,建立农户互助“资金池”,加强农业专业性人才培养等。

参考文献

[1]Lampard E.E..Economic Development and Cultural Change[M].Chicago:The University of Chicago Press,1955.

[2]Berry B.J..Internal Structure of the City[J].Law and Contemporary Problems,1965,(1).

[3]H·钱纳里.发展的形式(1950-1970)[M].北京:经济科学出版社,1988.

[4]Henderson J.V..The Effects of Urban Concentration on Economic Growth[R].NBER Working Paper,2000,No.7503.

[5]周一星.城市地理学[M],北京:商务印书馆,1997.

[6]杨开忠.中国城市化驱动经济增长的机制与概念模型[J].城市问题,2001,(3).

[7]徐雪梅,王燕.城市化对经济增长推动作用的经济学分析[J].城市发展研究,2004,(2).

[8]周文,余志斌,连洁.城市集中度的测定指标和影响因素——我国经济发展对城市集中度影响的回归分析[J].经济问题探索,2007,(3).

[9]巴曙松,邢毓静,杨现领.未来20年中国城市化的前景与挑战[J].改革与战略,2010,(5).

[10]ElisabettaM.,FrancescaP..TurningFashion into Business:The Emergence of Milan as an International Fashion Hub[J].The Buusiness History Review.2006,(3).

[11]Luisito B.,DuneanB..Urbanization and Growth [J].Journal of Urban Economic,2004,(5).

[12]李金昌,程开明.中国城市化与经济增长的动态计量分析[J].财经研究,2006,(9).

[13]施建刚,王哲.中国城市化与经济增长关系实证分析[J].城市问题,2011,(9).

[14]朱焕焕.河南省城镇化与经济增长关系的实证研究[D].开封:河南大学,2013.

[15]张晓峒.Eviews使用指南与案例[M].北京:机械工业出版社,2008.

(责任编辑:口天)

Research on the Relationship Between Urbanization and Economic Growth in Henan Province—The Empirical Analysis Based on Data from 1979 to 2013

Zhu Huanhuan

Abstract:Urbanization,which is closely related to the economic development,is a phenomenon of spatial agglomeration,accompanyingwiththehumansocialandeconomicdevelopmentandalsoaninevitableoutcomeofhumansocial development.In this paper,we used the proportion of urban population to measure urbanization and use the real GDP per capita to measure the economic growth.We empirically analyzed the relationship between urbanization and the economic growth in Henan province during 1979-2013 by using co-integration test,error correction model,Grainger causality test,impulseresponseanalysisandforecastvariancedecomposition.Theresultshowsthatthereisalong-termstable relationship between the urbanization and economic growth in Henan province since the reform and opening up.The economicgrowthplaysamoredominantposition,whileurbanizationisanaccompanyingphenomenonineconomic development.

Key Words:Henan Province;Urbanization;Economic Growth;Co-integration Test;Error Correction Model

中图分类号:F061.2

文献标识码:A

文章编号:2095—5766(2016)03—0128—08

收稿日期:2015—10—11

*基金项目:国家社会科学基金重大项目“推进城镇化的重点难点问题研究”(14ZDA026)。

作者简介:朱焕焕,女,中国社会科学院研究生院城市发展与环境研究系博士生(北京102488)。