珠江

—西江经济带县域经济空间格局演化分析*

黎鹏 吴磊 杨宏昌

珠江

—西江经济带县域经济空间格局演化分析*

黎鹏吴磊杨宏昌

摘要:在县域经济空间格局演化分析方面运用锡尔系数和探索性空间数据分析方法,以珠江—西江经济带2003—2014年63个县级行政单元的人均GDP作为分析指标,分析了珠江—西江经济带经济空间格局的演化规律。结果表明:2003—2014年珠江—西江经济带相对差异逐渐减小,绝对差异不断扩大;经济空间格局呈现集聚弱化的趋势;经济发展高值集聚区从以下游为主,逐步向中、下游协调发展转变;核心城市聚集效应占主导,扩散作用较弱,并据此提出了缩小珠江—西江经济带县域经济发展差异、优化空间格局与整体协调发展的对策建议。

关键词:珠江—西江经济带;探索性空间数据分析;空间格局演化;整体协调发展

吴磊,男,广西大学商学院硕士生(南宁530004)。

杨宏昌,男,广西大学商学院博士生(南宁530004)。

一、引言

近年来,随着中国经济的全面发展以及全球化分工的不断深入,国务院对中国区域发展战略做出相应调整,由原来以东向西推进的梯度发展战略,逐步调整为由北向南的经济带发展战略。调整后的区域发展格局契合中国主要流域区,积极发挥流域经济的潜力,对中国区域经济协调发展具有重要的意义。

区域差异、区域均衡是当前经济地理学、区域经济学、城市科学研究的焦点问题之一。已有的研究成果主要集中在中国三大经济圈、省市之间、东中西和东北四大板块等区域,以流域经济为研究对象的较少。代明等(2009)基于面板数据分析了西江流域的地理环境、发展成本及发展绩效,结果表明流域发展成本大致呈上游中游下游的空间差异性和梯度性。代明等(2012)进一步通过对珠江主干西江流域实证分析,得出流域上、中、下游的经济发展水平差异,主要受自然变异的限制,地理空间和经济空间随流域自下而上发展水平逐渐降低成为常态。王良建等(2005)从动态和静态方面分析了长江流域经济发展水平的差异及其变化趋势,研究方法主要采用传统的基尼系数、变异系数、锡尔系数、泰尔指数等。盖美等(2013)以GDP和人口作为区域经济差异的变量指标,运用基尼系数、泰尔指数、变异系数等方法,从时间和空间维度上定量分析了环渤海经济区城市经济发展差异的演变趋势。胡志远等(2007)通过泰尔指数分析了江苏省1978—2004年区域差异,得出江苏省人均农业生产总值的差异变化平缓且略有降低,人均GDP和社会商品零售总数的差异不断扩大的结论。研究尺度上多以省、市为主,基于县域尺度的研究较少。薛宝琪(2013)以中原区30个地级市为基本单元,以人均GDP为基础数据,对中原经济区空间格局进行定量分析。芦惠等(2013)以地级行政区为基本单元,定量分析了2000—2010年中国区域经济差异与极化的演变过程和格局。王秋影等(2008)以吉林省9个地(市)州为研究的地域单元,定量分析吉林省区域经济差异的时空变化特征,并提出促进区域协调发展的思路和对策。与之不同的是,本文以横跨广东、广西两省区、连接中国华南、西南地区的珠江—西江经济带为研究对象,以县域为最小研究单元,分析该流域经济发展的空间特征,归纳流域经济空间格局演化的一般规律。

二、珠江—西江经济带县域经济差异实证分析

(一)数据来源

依照数据的客观性、科学性和可获得性等原则,本研究以珠江—西江经济带所包含的广东省的广州、佛山、肇庆、云浮4市和广西壮族自治区的梧州、南宁、柳州、贵港、百色、来宾、崇左7市,共计11个市的县域人均地区生产总值作为研究指标,选取珠江—西江经济带63个县级行政单元(市辖区作为与县平行的分析单元)作为研究对象,研究所用的数据均来自2004—2015年的《广东统计年鉴》和《广西壮族自治区统计年鉴》,地图图件来源于1:500000中国基础地理数据。

(二)主要研究方法

1.锡尔系数

锡尔系数通常用以测度区域差异,由于锡尔系数可以进行分解,能将总差异分为区域间差异和区域内差异。本研究选取以GDP比重加权的锡尔系数(Theil)T来测度珠江—西江经济带区域内差异,其计算公式为:

式中:T为锡尔系数;n为研究区域的个数;yi表示i地区的GDP占珠江—西江经济带地区GDP总量的比重;pi表示i县人口占珠江—西江经济带总人口的比重。T指数越大,表明珠江—西江经济带县域经济差异越大;反之越小。

2.探索性空间数据分析

探索性空间数据分析(ESDA)是一种衡量自然或社会经济现象中空间自相关性的方法,通过对事物和现象空间分布格局的描述,研究空间集聚和空间异常,是区域格局分析的有效方法。探索性空间数据分析有全局自相关和局部自相关两种指标,本文采用Global Moran's I、Local Moran's I指数测度研究区的全局和局部空间格局,采用Getis-Ord Gi*指数识别研究区经济冷热点区的空间分布。

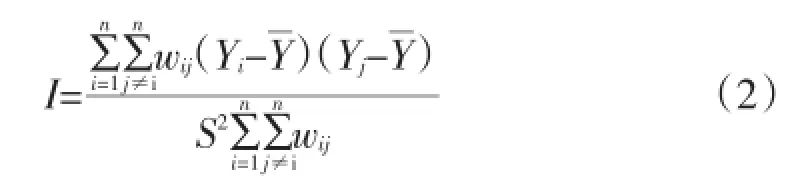

GlobalMoran's I指数是衡量区域总体空间关联和空间差异程度的指标,反映区域邻近单元的相似程度。其公式为:

Local Moran's I指数是反应局部区域空间聚集程度,进一步度量单个区域同周边区域单元之间的空间关联和差异。其公式为:

式中:Zi、Zj分别为区域i和区域j上观测值的标准化形式,wij为空间权重矩阵。Ii的Z值检验为:Z(Ii)=。Ii为正值表示局部空间单元相似值趋于空间集聚,Ii为负值表示局部空间单元相似值趋于分散分布。

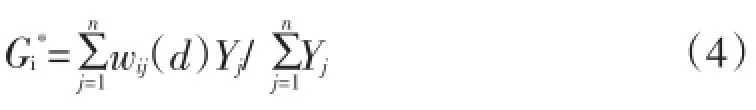

Getis-Ord Gi*指数识别区域经济热点区和冷点区的空间分布。其公式为:

为了便于解释和比较,将Gi*进行标准化处理,其公式为:

两式中:E(Gi*)和Var(Gi*)分别是Gi*的数学期望和变异系数;wij(d)为空间权重矩阵;Yj为区域j上的观测值。若Z(Gi*)为正且显著,则说明区域i周围的值相对高于均值,属热点区,表现为高值空间聚集;若为负且显著,则说明区域i周围的值相对低于均值,属冷点区,表现为低值空间集聚。

(三)珠江—西江经济带经济差异的时序特征

由于各个地区经济基础和发展条件的不同,经济差异客观存在。本文以锡尔系数T来反应珠江—西江经济带经济差异的时序特征。根据式(1)计算出锡尔系数,结果如图1所示。

图1 珠江—西江经济带县域经济发展标准差和锡尔系数

由图1可知,珠江—西江经济带经济差异总体趋于平衡,锡尔系数在2003—2004年有大幅度降低,后期整体趋于平缓。由2003年的0.517下降到2004年的0.399,表明这段时期内,珠江—西江经济带县域经济差异有所减小;2004年之后,锡尔系数总体趋于平稳有缓慢下降的趋势,到2014年为0.371,表明这段时期珠江—西江经济带县域经济相对差异逐步减小,但变化幅度平缓。此外,用标准差测度的珠江—西江经济带县域人均GDP的绝对差异在2003—2012年间总体呈上升趋势,增幅较缓;2012—2013年增幅明显加大,2013年达到最高,表明珠江—西江经济带县域人均GDP的绝对差异扩大;2013—2014年有所回落,表明人均GDP的绝对差异有所减小。总体来看,珠江—西江经济带县域经济相对差异是逐渐减小,绝对差异逐步扩大。

(四)珠江—西江经济带经济差异的空间特征

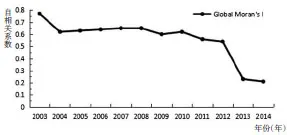

图2 珠江—西江经济带县域经济全局空间自相关系数

本文运用空间自相关方法,进一步探究了珠江—西江经济带县域经济差异的空间联系情况。根据式(2)计算珠江—西江经济带人均GDP的Global Moran's I指数,可以得到珠江—西江经济带县域经济全局空间自相关系数,如图2所示。

由图2可知,2003—2014年珠江—西江经济带县域经济全局空间自相关Moran's I指数均为正值,而且都比较大。2003年全局Moran's I指数为0.77,2014年全局Moran's I指数为0.21,下降幅度较大,表明珠江—西江经济带在2003—2014年间的经济关联性总体上呈减小的趋势,流域上中下游的经济差异有扩大的趋势。2003—2004年全局Moran's I指数由0.77下降到0.62,珠江—西江经济带经济差异在该时期逐步降低,且呈现出空间正相关关系,空间集聚有所弱化;2004—2012年全局Moran's I指数在2004—2008年间略有上升,随后下跌,使得2012年全局Moran's I指数下降为0.54,之后迅速下降到2014年的0.21。珠江—西江经济带在2003—2014年县域经济表现为空间正相关,经济发达县域集聚度变高,不发达县域也可能集聚度变高,从而导致两者之间的绝对差异变大,全局Moran's I指数变小,经济发展呈现集聚减弱的趋势。

三、珠江—西江经济带县域空间格局演化与动因分析

(一)县域空间格局异质性分析

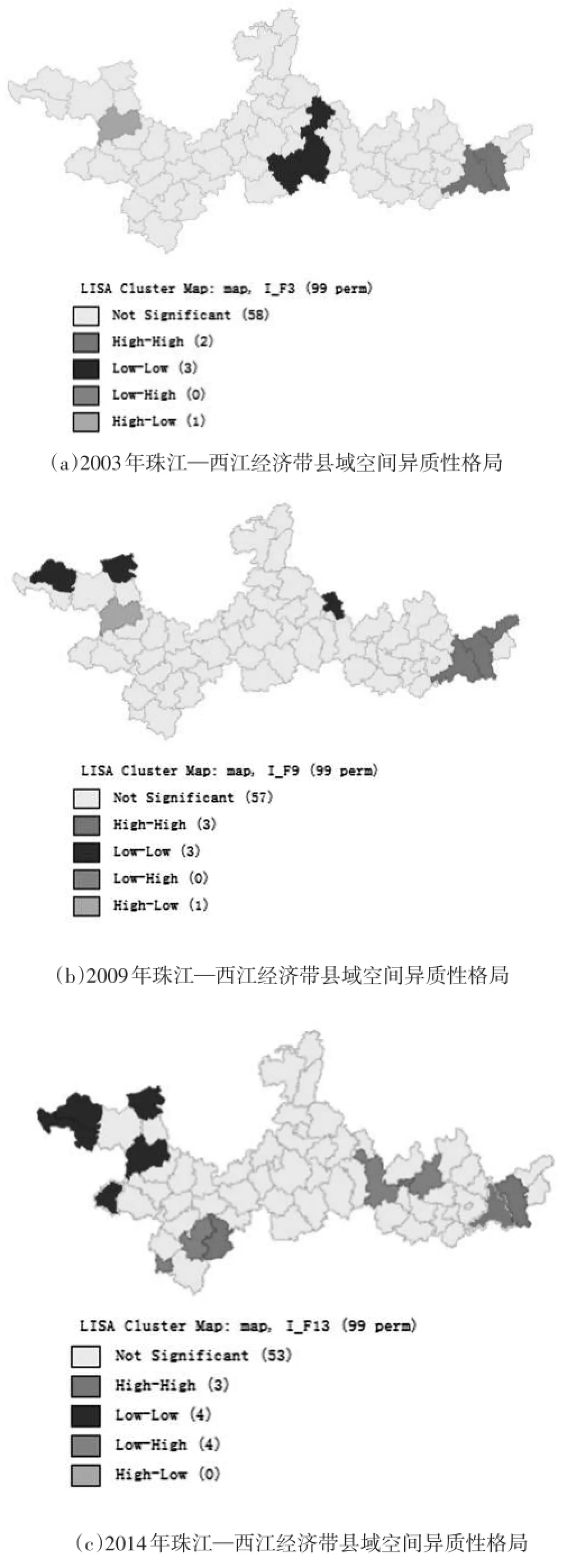

Global Moran's I值假定研究区域具有同质性,然而由于各个区域的要素禀赋以及经济发展基础的差异性,Global Moran's I值不能准确地反映区域内的经济关联度和空间特征。因此,为了进一步研究珠江—西江经济带区域内部经济空间格局的演变特征,引入Local Moran's I指数对每个县域与其周边地区之间局部空间关联和空间差异及其显著性分析。选取2003年、2009年和2014年为断面,运用ArcGIS软件根据式(3)可以计算出Local Moran's I指数,进而得到2003年、2009年、2014年的珠江—西江经济带县域空间异质性格局,处理结果如图3所示。

图3 珠江—西江经济带县域空间异质性格局

由图3可看出,珠江—西江经济带县域经济的空间异质性在2003—2014年期间有较大变化。2003年的“高—高”类型区有广州市辖区、佛山市辖区2个地区,这两个地区经济集聚强,周边经济联系紧密,辐射带动作用强,在空间上的集聚效应很明显。显著的“低—低”类型区主要有贵港市、桂平市、金秀瑶族自治县3个地区,这三个地区是珠江—西江经济带最不发达的地区,集聚性弱,与周边地区经济联系少。“高—低”类型只有百色市较为显著,与周边经济发展联系弱,但属于高聚集区。其他地区相关性均不显著。2009年显著的“高—高”类型区主要有广州市辖区、佛山市辖区、从化市3个地区,相比于2003年高值聚集区增加了。显著的“低—低”类型区有蒙山县、乐业县、隆林各族自治县3个,贵港市、桂平市、金秀瑶族自治县3个地区退出“低—低”类型区;百色市仍为“高—低”类型区。2014年显著的“高—高”类型区有广州市辖区、佛山市辖区、扶绥县、梧州市辖区4个地区;显著的“低—低”类型区有百色市辖区、乐业县、西林县、那坡县、隆林各族自治县5个地区;“低—高”类型区有凭祥市、崇左市、藤县、封开县。其他地区相关性均不显著,与2009年相比,高聚集区向西移动。

从整体来看,2003—2014年珠江—西江经济带的“高—高”类型区集中在东部沿海的广州市、佛山市,并且有向西延伸的趋势;“低—低”类型区主要在广西境内。在局部上,显著的“高—高”类型区主要集中在珠江下游的广州、佛山等核心区,这些城市位于流域下游,最早发展经济,与国外联系密切,对周边地区经济辐射强,形成珠江—西江经济带最发达的区域;显著的“低—低”类型区集中分布在广东西部,以及大部分的广西区域,这些区域经济发展滞后,距离沿海空间距离较远,同外界联系少,且受核心城市辐射力弱;显著的“低—高”类型区位于“高—高”类型区外围;“高—低”类型区主要是百色,此区域自然资源丰富,主要以矿产资源为主的经济发展模式,但属于传统的粗放型发展。

(二)县域经济热点区空间演化

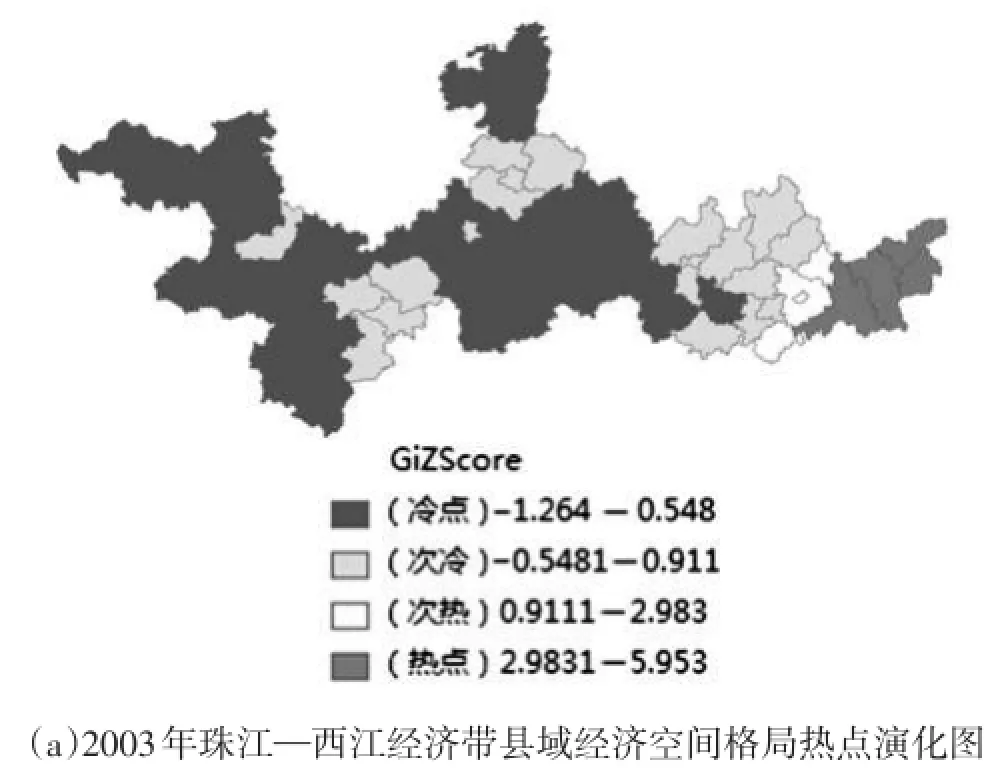

本研究进一步通过式(4)得到了珠江—西江经济带县域经济的2003年、2009年和2014年的经济水平局部空间关联指数Getis-Ord Gi*,生成了图4的珠江—西江经济带县域经济空间格局热点演化图,运用自然断裂点法分为四类,包括热点区、次热点区、次冷点区、冷点区(见图4)。

从整体来看,2003年珠江—西江经济带经济空间格局热点区共有4个,主要集中于流域下游,分别是广州市辖区、从化市、增城市、佛山市辖区,这些地区城市密集、资源丰富、交通物流发达,是珠江—西江经济带最具有活力的区域,是带动珠三角以及西南区域发展的核心城市群;次热点区为四会市、高要市、新兴县、肇庆市辖区;其他区域大都处在次冷区或冷点区,这些地区位于西南边境山区,距离海岸较远,传统经济发展主要以低水平的农业经济,此外地理位置的客观限制,经济发展水平相对较低。

2009年珠江—西江经济带县域经济空间格局没有较大变化,仍旧集中于流域下游,热点区较于2003年没有变化,次热点区增多,与2003年相比,柳城县、柳江县、柳州市辖区、鹿寨县由次冷点区转变为次热点区,主要由于柳州市作为较早的工业发展城市,对周边区域经济发展具有一定的带动作用。冷点区较2003没有较大变化。

2014年珠江—西江经济带县域经济空间格局发生较大变化,热点区开始向中上游推进,包括下游的广州市辖区、佛山市辖区、从化市、增城市,藤县、封开县、梧州市以及南宁市辖区、扶绥县、崇左市、宁明县、凭祥市、柳州市辖区。次热点区范围扩大,包括岑溪市、郁南县、苍梧县、隆安县、龙州县、来宾市辖区;原先的柳城县、柳江县、鹿寨县演变为次冷点区。流域下游的珠三角一直处于稳定的热点聚集状态,为珠江流域核心城市;2003—2009年热点区相对稳定,次热点区有所扩大,冷点区也相对稳定;西江流域的大部分区域主要是冷点区和次冷点区,相对2003—2009年有所缩小,空间格局上表现为集聚逐步加强。

图4 珠江—西江经济带县域经济空间格局热点演化图

总体来看,珠江—西江经济带经济空间格局的热点聚集区由最初的流域下游不断地向西推进,热点高值区域开始增多,冷点区开始减少;下游的高值聚集区的空间集聚不断强化,流域上游区域经济发展开始好转。在国家区域经济政策带动下,各个区域经济发展明显加快,广州、南宁等区域中心城市的集聚效应更加显著。

(三)珠江—西江经济带的空间格局演变动因分析

1.经济发展条件

经济发展条件是影响经济发展水平的主要原因之一。西江流域上游流经云南东南部、贵州南部、广西西部,大部分地区为是山区或者丘陵地带,通航条件差,内河航运缺乏发展基础;沿江地区主要是传统的低水平的农业、畜牧业,虽然百色地区矿产资源丰富,工业发展基础薄弱,矿产资源开采与加工业主要呈点状分布,且较为粗放;技术和管理水平低;能源、原材料生产加工在企业经济中占有很大比重;轻工业以及其他第三产业发展不足,产业结构发展不平衡。珠江通航条件好,在东南沿海优先发展的战略带动下经济发展逐步强劲,形成沿江经济带和城市群;同时位于珠港澳发达地区的经济辐射下,基础设施完善、人才支撑力强,发展后劲十足。

2.区域合作联动效应

珠江—西江经济带作为珠江三角洲地区转型发展的战略腹地、西南地区重要的出海通道、面向港澳和东盟开放合作的咽喉和最前沿地带。集粤桂合作特别试验区、泛珠江三角经济区、泛北部湾经济区、中国—东盟自由贸易区以及中国“一带一路”战略的有机衔接重要门户地区为一体,汇集了多方区域合作的优势地带。广西通过承接广东产业转移以及东盟自贸区建设带来的地缘经济发展优势,珠江—西江经济带空间格局在区域合作联动下发生巨变,空间集聚效应将逐步加强。

3.经济发展政策驱动

经济发展政策是推动区域经济发展的强大动力。为顺应经济发展,促进中国区域经济在新常态的大背景下持续健康发展,近几年国家和自治区政府不断出台一系列关于珠江—西江经济带的发展政策,进一步地统筹区域规划,实现资源优化配置。2009年9月地方上出台了《中共广西壮族自治区委、广西壮族自治区人民政府关于打造西江黄金水道促进区域经济协调发展的若干意见》,12月《国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》正式实施。2013年6月《粤桂合作特别试验区总体发展规划(2012—2030)》通过专家评审;2014年7月《关于西江经济带基础设施建设大会战的实施方案》正式实施,国家发改委正式发布了《珠江—西江经济带发展规划》。

4.空间集聚效应

集聚指经济主体在利益驱动下向某些具有优势的地域空间集中的现象。任何事物都存在相关性,地理相近的区域相关性越强,随着距离加大,相关性逐渐减弱。由于流域下游发展基础优越,经济发展初期表现为集聚,当经济发展逐步增强时,集聚效应减弱,此时扩散效应逐步增强。通过分析2003—2014年珠江—西江经济带经济空间格局表明,在2003—2009年期间下游地区主要集中“高—高”类型区,是热点区,空间集聚强,与周围地区相关性强,影响程度深。流域中上游集聚性弱,集中表现为“低—低”类型区,集聚效应差。以2014年为断面分析中下游集聚效应可以得出,中下游集聚效应逐步加强,协调发展效应显现。

四、结论与建议

(一)结论

本文选取珠江—西江经济带63个县级行政单元为研究对象,以人均GDP为指标,运用锡尔系数和探索性空间数据分析了2003—2014年珠江—西江经济带县域经济特征和空间演化格局规律,分析结果表明:(1)利用锡尔系数得出珠江—西江经济带经济相对差异逐年缩小,但是缩小程度缓慢;采用标准差,表明绝对差异不断扩大。(2)通过计算珠江—西江经济带人均GDP的GlobalMoran'sI指数可以得出,珠江—西江经济带在2003—2014年经济表现为空间正相关,经济水平呈现集聚现象,但集聚逐步弱化。(3)通过比较2003—2014年空间异质性得出珠江—西江经济带的“高—高”类型区集中在广东沿海的广州市、佛山市,并且有向西延伸的趋势;广州市作为首府,在区域的经济空间集聚性逐步增强,对边缘地区具有一定的辐射作用;但南宁市的经济极化水平有待提高。(4)比较2003—2014年珠江—西江经济带经济空间格局热点演化图可以得出,热点集聚区主要位于流域下流,随着经济发展,热点集聚开始向西推进;冷点区域变化不大。综上所述,2003—2014年十年间珠江—西江经济带经济发展成效明显,但整体还处于低水平阶段,部分区域发展较快,大部分区域发展落后;区域差距扩大,二元经济结构突出。

(二)珠江—西江经济带空间格局优化与整体协调发展建议

第一,强化顶层设计。珠江—西江经济带发展上升为国家战略,顺应国家在新常态下区域发展新格局,在广西形成了与北部湾经济区互动发展新篇章。加强珠江—西江经济带顶层设计,统筹区域规划,优化资源配置,在《珠江—西江经济带发展规划》的指导下,将珠江—西江经济带发展纳入国家“十三五”规划重点发展区域;实施特定的区域发展政策,逐步建成同中国—东盟自由贸易区升级版和“一带一路”战略有机融合的新格局;不断完善区域管理,落实责任管理清单,强化珠江—西江经济带跨行政区的管理机制、行为约束机制、信息沟通机制、利益协调机制的形成。

第二,培育发展基础,提升区域开放发展条件。珠江—西江经济带已基本形成“南广”两级和沿江互动的发展态势。作为粤桂合作的示范,应充分发挥“黄金水道”的物流运输作用,深挖珠江—西江流域的通航潜力,加快建设南宁港、梧州港、贵港港、佛山港等沿江综合交通枢纽港,形成规模性的货物集散地和转运港,将内河航运和公路、铁路、航空等交通基础设施实行无缝对接。此外,还应加强信息交流,建设信息交流网络平台,整合投资、出口、物流、招聘等信息资源;加大基础教育投入,创新人才培养模式,为珠江—西江经济带的健康可持续发展提供人力支撑。

第三,推动沿江产业带发展。珠江—西江经济带范围广,涉及面宽,加强沿江产业发展,促进沿江经济可持续发展,立足珠江—西江经济带功能定位、特色和优势,逐步建成布局合理、联动发展的功能区。发挥传统支柱产业的带动效应,培育新型优势产业集群,带动相关产业同步发展;依托各地资源优势,积极引进新投资、新项目,科学管理,发挥中心城市广州和次中心南宁的引领作用;升级粤桂合作产业承接区,强化柳州、来宾转型发展区,扩大南宁、崇左、百色开放门户区;延伸协调联动上游发展区,发挥梧州工业园区、中国—东盟经济园区、佛山南海工业园区、佛山三水工业园区等现代工业园区的带动作用,打造产业和生态文明和谐发展的沿江产业带。

第四,促进上下游联动协调,实现均衡发展。珠江—西江经济带作为珠江三角洲地区转型发展的战略腹地,是承接东部产业转移的关键区域。促进上下游联动发展,以下游中心城市广州和上游次中心城市南宁为两个增长级,通过珠江—西江经济带串联两级地区,以沿线城市为节点,带动区域内各城市联动发展。强化“一轴”、“两级”、“四组团”及上游延伸区的空间布局,促进金融业、电子信息业、物流业、交通运输业、建筑业等相关产业的合力发展。重点针对上中游地区存在整体发展滞后,缺乏发展基础、发展后劲不足等问题,提出创新发展策略。充分利用中心城市已有的优势条件,以市场为导向,政府为指导,向欠发达地区予以政策倾斜,以下游地区带动上中游地区创新发展方式,协同欠发达地区,推进开放发展,促进均衡发展,共享区域协同联动发展新成果。

参考文献

[1]孟斌,王劲峰,张文忠,等.基于空间分析方法的中国区域差异研究[J].地理科学,2005,(4).

[2]陆大道.中国经济发展的新因素和新格局[J].地理研究,2003,(3).

[3]王洋,修春亮.1990—2008年中国区域经济格局时空演变[J].地理科学进展,2011,(8).

[4]胡毅,张京祥.基于县域尺度的长三角城市群经济空间演变特征研究[J].经济地理,2010,(7).

[5]盖美,张丽平,田成诗.环渤海经济区经济增长的区域差异及空间格局演变[J].经济地理,2013,(4).

[6]邓春玉.基于空间联系的环珠三角产业圈构建研究[J].现代城市研究,2009,(7).

[7]朱道才,陆林,晋秀龙,等.基于引力模型的安徽城市空间格局研究[J].地理科学,2011,(5).

[8]张旺锋,景丽华.基于GIS-ESDA的西北地区区域经济空间差异研究[J].山西建筑,2014,(13).

[9]陈国阶.我国东中西部发展差异成因分析[J].地理科学,1997,(1).

[10]陈钊.我国东、中部地区的南北差异[J].地理研究,1999,(1).

[11]孙平军,修春亮,丁四保,等.东北地区区域发展的非均衡性与空间极化研究[J].地理科学进展,2011,(6).

[12]代明,陈向东,等.基于西江面板数据的西江流域经济发展成本差异分析[J].经济地理,2012,(1).

[13]王良建,郭奇,肖大鹏.长江流域经济发展水平差异的实证分析[J].地理与地理信息科学,2005,(2).

[14]盖美,张丽平,田成诗.环渤海经济区经济增长的区域差异及空间格局演变[J].经济地理,2013,(4).

[15]薛宝琪.中原经济区空间格局演化分析[J].经济地理,2013,(1).

[16]芦惠,欧向军,李想,等.中国区域经济差异与极化的时空分析[J].经济地理,2013,(6).

[17]王慧,孙晋芳,等.山东省县域经济时空分异演化特征研究[J].地域研究与开发,2014,(5).

[18]蒋天颖,华明浩,张一青.县域经济差异总体特征与空间格局演化研究——以浙江为例[J].经济地理,2014,(1).

[19]赵文亮,陈文峰,孟德友.中原经济区经济发展水平综合评价及时空格局演变[J].经济地理,2011,(10).

[20]关伟,朱海飞.基于ESDA的辽宁省县际经济差异时空分析[J].地理研究,2011,(11).

[21]陈斐,杜道生.空间统计分析与GIS在区域经济分析中的应用[J].武汉大学学报:信息科学版,2002,(4).

[22]陈彦光.基于Moran统计量的空间自相关理论发展和方法改进[J].地理研究,2009,(6).

[23]靳诚,陆玉麒.基于县域单元的江苏省经济空间格局演化[J].地理学报,2009,(6).

(责任编辑:齐双)

The Gountry Spatial Pattern Evolution Analysis of The Pearl River-Xi Jiang Economic Belt

Li PengWu LeiYang Hongchang

Abstract:In the study by adopting the method of theil index and exploratory spatial data analysis,by applying per capital GDP from 2003 to 2014 of The Pearl River-Xi Jiang Economic Belt as the Analysis indicators to analysis the economic space evolution regular.The result show that:from 2003 to 2014 of The Pearl River-Xi Jiang Economic Belt the relative difference is narrowing,while the significant absolute difference is further widening;the economic space evolution is showing a trend of agglomeration weakened;high value agglomeration economic zone is give priority to the downstream,while it will step to the middle and lower reaches with coordinated development;accumulative function played a leading role by the core city,but the diffusive effect was a little.According to the result,a suggestion about narrowing the gap and optimizing spatial pattern of Economy in The Pearl River-Xi Jiang Economic Belt was given.

Key Words:The Pearl River-Xi Jiang Economic Belt;Exploratory Spatial Data Analysis;Evolution of Spatial Pattern;Integratively Coordinated Growth

中图分类号:F061.5

文献标识码:A

文章编号:2095—5766(2016)03—0120—08

收稿日期:2016—01—27

*基金项目:广西发展战略研究院2015年智库重点资助课题“广西‘十三五'国民经济与社会发展战略顶层设计”(20150101)。

作者简介:黎鹏,男,广西大学商学院副院长,教授,博士生导师(南宁530004)。