论中央对手方机制的法理基础

谢贵春

论中央对手方机制的法理基础

谢贵春

摘要:将中央对手方机制的法理基础定位为债的更新容易导致法律适用的困惑。通过深究债的更新的源起与发展走向,细致分析《法国民法典》中有关更新制度的具体条文,可以看出无论是理论面向还是制度面向债的更新都不足以为该制度提供支撑。将中央对手方制度的法理基础定位为合同承受,这不仅与期货交易的事实相符,也有助于丰富民法理论中合同承受的范例、避免司法实践中适用法律的混淆、推动期货立法中结算制度的完善。

关键词:中央对手方;债的更新;合同承受;期货法

一、问题的提出

中央对手方(Central Counterparties, CCPs)是指在一个或多个金融市场中,将自身介入买卖双方的合同中,成为卖方的买方和买方的卖方的实体。*See CPSS/IOSCO, Recommendations for central counterparties, Introduction para.1.1; CESR-ESCB, Recommendations for securities settlement systems and recommendations for central counterparties in the European Union, Introduction para.15; CPSS/IOSCO, Principles for financial market infrastructures, Introduction para.1.13.以1891年美国明尼阿波利斯商会清算协会在其章程中明文确立其中央对手方地位为标志,中央对手方机制自创设以来就在金融市场中发挥着降低市场风险、提高市场活跃性、提高结算效率等积极作用。*[英]彼得·诺曼:《全球风控家:中央对手方清算》,梁伟林译,中国金融出版社2013年版,第109-110页。在我国,中央对手方机制已被运用于期货市场和债券市场,中国证券登记结算有限责任公司在股票市场上也发挥着类似于中央对手方的职能。

在期货交易中,中央对手方的角色主要由清算机构承担:交易双方通过交易系统撮合成交,合同成立。继而,清算机构作为中央对手方介入双方的合同关系中,将原买卖合同替换为清算结构与卖方的合同以及清算机构与买方的合同。对于这一过程,国内几家期货交易所的交易、清算规则中并未提及,香港交易所的交易规则称之为“合约的取代及责务变更”。*参见《期权合约的取代及责务变更过程》,链接地址:http://www.hkex.com.hk/chi/rulesreg/clearrules/ocr/documents/schedule1_c.pdf,2015年8月16日访问。很显然,清算机构扮演中央对手方这一角色的基础就在于初始合同的替换,美国商品交易法将“通过更替或其他方式,使协议、合约或交易各方的信用能被衍生品清算组织的信用所替代”列为清算机构首要功能与特征,*《美国商品交易法》,中国证券监督管理委员会编译,法律出版社2013年版,第9页。乃至于以防范交易风险、促进交易便捷为目的设计出来的整套制度——如盯市制度、保证金制度等等,都是建立在合同的替换基础之上。毫不夸张地说,现代期货市场其赖以繁荣的根基可能就在于由这一个合同向两个合同的变化过程。*由清算机构承担中央对手方职能一度是场内市场的专有特征。2007年金融危机之后,美国以及世界各国政府纷纷通过立法要求场外衍生产品通过中央结算机制来进行交易。See John Hull, Options Futures and Other Derivatives, Pearson Education Limited, 2012, pp.32.

对于清算机构介入买卖双方原有合同进行合同替换的法律原理,我国司法实践的认识相当含糊。最高人民法院于1995年印发的《关于审理期货纠纷案件座谈会纪要》(以下简称《纪要》)提出,“在期货交易过程中,期货交易所应承担保证期货合约履行的责任。任何一方不能如期全面履行期货合约规定的义务时,交易所均应代为履行,未代为履行的,应承担赔偿责任。交易所在代为履行后,享有向不履行义务一方追偿的权利”,其中已经涉及到了中央对手方机制下期货交易所(清算机构)为交易双方提供履约担保的问题,只是《纪要》未能言明期货交易所(清算机构)保证期货合约履行的依据及保证的方式方法。作为期货交易所与期货交易会员纠纷的典型案例,在中青基业发展中心与平原总公司期货交易纠纷案中,四川省高级人民法院和最高人民法院也只是机械地援用了这一规定,未能作深入研讨。*参见最高人民法院(2000)经终字第94号判决书,载《中华人民共和国最高人民法院公报》2005年第4期。

目前理论界与实务界对于中央对手方机制的法理有两种认识。一种是“债(合同)更新论”。如支付交收系统委员会和国际证监会组织(CPSS/IOSCO)发布的《金融市场基础设施原则》将其定位为合同更新(Novation)或公开要约(Open-offer)。*See CPSS/IOSCO, Principles for financial market infrastructures, Introduction para.1.13.合同更新论也为国内外一些学者所认可。*参见上海期货交易所《“期货法”立法研究》课题组:《“期货法”立法研究》,中国金融出版社2013年版,第510页;中国人民大学课題组:《证券登记结算法律制度完善研究》,载《证券法苑》(第十卷),法律出版社2014年版,第355-392页;汤云龙:《香港期货结算所作为中央对手方的法律地位探析》,载《上海金融》2013年第12期;袁国际:《期货结算法律问题研究》,法律出版社2011年版,第68-78页。See also R. Bliss and C. Papathanassiou, Derivatives clearing, central counterparties and novation: The economic implications, available at: http://users.wfu.edu/blissrr/PDFs/BlissPapathanassiou%20-%202006,%20CCPs.pdf, last visit on 2014-8-21.另一种是“权利义务转移论”。如我国证监会发布的《证券登记结算管理办法》中虽然未明文涉及中央对手方,但在规范多边净额结算模式下结算机构与结算参与人的关系时,准用了“权利义务转让”的说法。这两种观点以“债(合同)更新论”居主流。如果抛开清算机构所位居的地域、市场及其法律体系不谈,合同更新理论似乎足以支撑清算结构作为中央对手方在交易中进行合同替换的制度构架。而当将该理论置于我国的法律环境中思考,疑惑随之而来:第一,我国民事法律中并未建立关于债(合同)的更新制度,以该理论去剖析、解构清算机构与买卖双方的关系,是否会引起司法实践中法官对合同法理解与适用中的混乱?第二,既然目前民法体系中并无债的更新制度设计,若中央对手方机制立足的基础是更新制度,那么为了规范和促进中央对手方清算机制的发展,是否有必要在民法体系特别是合同法中引入更新制度?现有的研究并未对此作出令人信服的结论。

目下,我国期货法正处制订进程中,明确清算机构的法律地位,理清清算机构与买卖双方之间的权利义务关系,以明文立法的形式确立中央对手方的地位,无疑具有极为突出的现实意义。围绕“中央对手方机制的法理基础是合同更新”这一命题进行证成或者反驳,笔者认为至少应当从以下几个方面渐次展开:第一,债的更新的源起及其当代走向;第二,债的更新在合同理论究竟处于何种地位,以及发挥着怎样的作用;第三,债的更新与我国合同法的关系;第四,从我国现行的法律制度中能否找到更契合于中央对手方合同替代的理论根据。

二、 “更新”之辩:“更新”、“更改”与“变更”

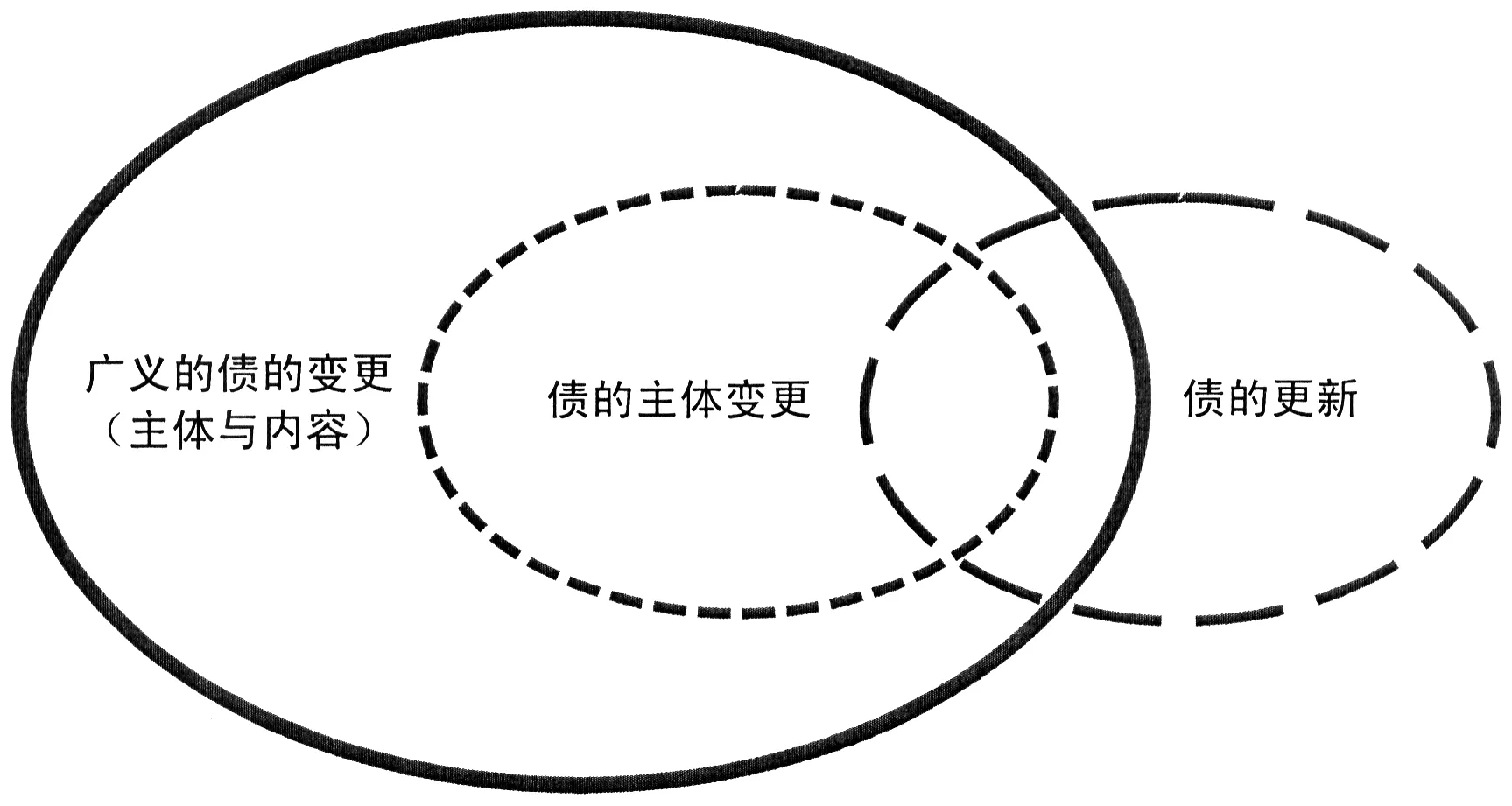

“通过要式契约设立新的债关系借以取代并消除旧的债关系,这种情况叫做债的更新(Novatio)。”*[意] 彼德罗·彭梵得:《罗马法教科书》,黄风译,中国政法大学出版社2005年版,第245页。按《元照英美法词典》,拉丁语Novatio有债务更新和债的变更之意。*《元照英美法词典》,法律出版社2003年版,第985页。单就字面意义而言,“更新”、“变更”与“更改”是同义词。我国早期民法、罗马法的论著并没有特别区分“变更”与“更改”,如陈朝璧《罗马法原理》、孙森焱《民法债编总论》、周枏《罗马法原论》在论及罗马法的债的更新时,直接以“变更”指代。*陈朝璧:《罗马法原理》,法律出版社2006年版,第188页;孙森焱:《民法债编总论》,法律出版社2006年版,第774-775页;周枏著:《罗马法原论》,商务印书馆2001年版,第893页。史尚宽先生认为债的更新又可称为债的更改。*史尚宽:《债法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第822页。后来的民法理论才逐渐区分了“更新”、“变更”与“更改”在含义与制度上的差异。如林诚二认为“变更”指债的关系不变更其同一性而仅变更其主体或客体,“更改”是债的关系消灭而成立新债之关系。*见林诚二:《民法债编总论——体系化解说》,中国人民大学出版社2003年版,第491页。王家福等编著的《民法债权》以及郑玉波所著《民法债编总论》也认为债的更改即对应罗马法中债的更新,而“变更”与更改的含义相去甚远。*王家福:《中国民法学·民法债权》,法律出版社1991年版,第62页;郑玉波:《民法债编总论》,中国政法大学出版社2004年版,第525-526页。王利明、崔建远认为合同的变更仅限于合同内容的变化,合同更新则意味着主体和内容的同时变化。*王利明、崔建远:《合同法新论·总则》,中国政法大学出版社1996年版。总的来说,目前罗马法的研究中依然对债的更新的含义较为谨慎和斟酌,*谢邦宇:《罗马法文稿》,法律出版社2008年版,第144页;江平、米健:《罗马法基础》,中国政法大学出版社2004年版,第308页。由于我国民法上并没有引入债的更新,对于债的更新理论研究较少,现有理论多认为狭义的债的变更是指债的内容上的变动,而广义上的债的变更包含了债的主体和内容的变动。

再看立法例。《法国民法典》第1271条列举的债的更新有三种方式:(1)债务人向其债权人缔结新债务用以取代旧债务,旧债务消灭;(2)由新的债务人替代原债务人,债权人解除原债务人的债务;(3)因新的义务承诺的效力,新债权人取代原债权人,债务人因之解除对原债务人的债务。与之规则基本一致的还有《葡萄牙民法典》(第857、858条)、《日本民法典》(第513-515条)、《魁北克民法典》(第1660条)、《泰王国民商法典》(第349、350条)、《马耳他民法典》(第1179条)、《韩国民法典》(第500-502条)等。*也有不同的立法例,如《阿根廷共和国民法典》第801条规定,“一债转化为他债,为更新”,《瑞士债法典》第115、116条将更新简单界定为以新债务解除旧债务。可以看出,债的更新有两个制度面向:第一,变更债的实质性要素使其消灭;第二,债权人或债务人变更。

通过上述学理与法例的梳理,大致可以归纳出债的变更与债的更新的关系:狭义的变更仅指债的内容的变动,广义的变更还包括债的主体与内容的变动。通过变更债的主体,或者变更债的实质性要素消灭旧债并确立新债,是为债的更新。(见图1)

图1 债的变更与债的更新之关系

合同法的历史,借用梅因的话来说就是一场“从身份到契约”的运动。*[英]梅因:《古代法》,沈景一译,商务印书馆1996年版,第97页。罗马古代法认为债具有强烈的人身属性,不允许债权、债务的自由转让。*早至公元前5世纪,债被定义为一个自由人相对于另一个自由人的“隶属”关系,债务人是人质、是“债务奴隶”。当这种关系发展到能用金钱赎回时,债的概念也相应地发生了改变。无论是私犯之债还是合同之债,金钱的介入使得债的清偿更为方便,也为债的移转提供了可能。参见马西莫·布鲁提:《关于债的一般理论的若干问题》,载费安玲:《学说汇纂》(第2卷),知识产权出版社2009年版,第29-40页。这种把债当作“永恒的教条”*[美]罗纳德·波斯顿:《美国合同法的当前发展趋势》,载《外国法译评》1995年第1期。的观念与社会经济生活中对于财产转移的实际需要是相脱节的,必然迫使法律制度的进行调试与更新。为了实现债的移转的目的,债的变更、诉讼代理、诉讼通知和债权继承等方式应运而生。*周枏:《罗马法原论》,商务印书馆2001年版,第893-895页。罗马法中有关债的更新理论,典型体现在盖尤斯的《法学阶梯》以及优士丁尼《法学阶梯》中。依盖尤斯《法学阶梯》,债的更新包括两种:其一是主体变更,“随着新人的出现,实际上产生了新债,前一个债消灭,转换到后一个债中”;其二是内容变更,原债的主体缔结新的要式口约,通过增加或删减条件、期限或者应保人等方式赋予原债新的内容。*[古罗马]盖尤斯:《盖尤斯法学阶梯》,黄风译,中国政法大学出版社2008年版,第189-190页。随后成文的优士丁尼《法学阶梯》基本承袭了盖尤斯的债的更新理论。*[古罗马]优士丁尼著:《法学阶梯》,徐国栋译,中国政法大学出版社2005年版,第413页。

“债因更新而消灭。”在罗马法中,更新是除清偿、正式免除、争讼程序*优士丁尼《法学阶梯》中未将争讼程序作为债的消灭方式。外导致债消灭的又一种方式,无论是引入第三人对原债务进行清偿,还是在内容上进行重大的更改,都使得原来的债关系发生实质性的变化,使原债与新债迥乎不同;所不同的是,主体的变更在客观具有债的转移的功效,因此有学者认为“实现债权债务的转移是债的更新制度最原始的功能和价值”。*蒋学跃:《债的更新若干问题探讨》,载《云南大学学报(法学版)》2004年第5期。但是,正如鲁道夫·索赫姆在其所著《法学阶梯:罗马私法的历史与体系》中所评述的,“更新的客观结果也许是债的转让,但其重点不在于此。债的更新并不意味着一项旧的债的转移,而总是通过设立一项新债以取代旧债”。*See Rudolph Sohm, The institutes: A textbook or the history and system of roman private law, Clarendon Press, 1907, pp.428.此外,罗马法中的债的更新并不足以保障债权债务转移的平稳与安全:首先,罗马法中的债的更新仅涉及债务人变更的情形,对于债权人的变更未能有效规制。当合同属于双务合同时,适用这样的规则不免有些捉襟见肘。其次,规则本身存在漏洞,“甚至有时就算第二个要式口约无效,但第一个要式口约因更新的法则而消灭”,*同前引〔23〕,《法学阶梯》,第413页。附着在旧债上的各种保证和质押权等担保也归于消灭,有可能导致债权人完全丧失债权。新债与旧债之间同一性的丧失,使得“一次不成功的更新具有破坏性,它炸毁了两个债”。*徐国栋:《优士丁尼〈法学阶梯〉评注》,北京大学出版社2011年版,第460页。毫无疑问,罗马法中引入债的更新本身就是一种变通的办法,如此简陋的规定必然要为后世更为详细、完善的规则设置所取代。

四、“更新”之继:更新制度没落了吗?

罗马法对后世的影响是多方面的:古代的文书与公证机构,法律语言与通俗化的交易方式,法律风格、技术及行政机关组织的残余,以及法学教育和实体的通俗化法制等等。*[德]维亚克尔:《近代私法史——以德意志的发展为观察重点》,陈爱娥、黄建辉译,上海三联书店2006年版,第107页。乃至于作为私法的两座巅峰——《法国民法典》和《德国民法典》也完全可以看作是罗马法的继受产物。但是,继受并非是对法规法条的照搬照抄,而是在比较借鉴的基础上进行扬弃与超越,这一点尤其鲜明地体现在更新制度上。

(一)大陆法系中的债的更新

《法国民法典》中传承了罗马法中对债的更新,但在制度设计上又有所损益,西班牙、意大利、日本、菲律宾、阿根廷、马耳他、魁北克、泰国等国家或地区民法典中关于债的更新多有对《法国民法典》的借鉴。*西班牙民法典第1202-1213条,意大利民法典第1230-1235条,日本民法典第513-518条,菲律宾民法典第1291-1304条,阿根廷共和国民法典第801-817条,马耳他民法典第1179-1189条,魁北克民法典第1660-1666条,泰王国民商法典349-352条。《德国民法典》将与债之主体变更有关的分别规定为“债权的移转”(第398条-413条)和“债务承担”(第414-419条),我国《合同法》以及我国台湾地区“民法”中也没有引入债的更新制度。

如果简单以债的更新制度的有无来界分《法国民法典》和《德国民法典》,二者似乎背道而行。但是实际上,详细规定债的移转以规定债权债务的流转,在这一点上二者是共通的。《法国民法典》中既规定了“债的更新”,又有“债权转让”的内容。以此观之,似乎“债的更新”可以将债权转让包含其中,不过仔细推敲上下文本,二者还是有显著的差异。

首先看立法目的。“债的更新”——或以新债取代旧债,或新债务人取代就债务人,或新债权人取代旧债权人——主要功能是实现旧债消灭,特别是通过更新达到消灭债务人对债权人所负债务的目的。“债权转让”则被规定在买卖合同部分,是将债权视为一种财产,立法用意是规范债权的“出卖人履行其转移标的物义务”。*崔建远、韩海光:《债权让与的法律构成论》,载《法学》2003年第7期。

其次看规制主体。“债的更新”主要规范债务人的行为以及更新过程中债务人权益的保护。该部分内容凡11条,多数与债务人相关,如:债务人应当具有行为能力(第1272条);免责的债务承担应当经债权人同意(第1275条、第1277条);债务更新后新债务人如无偿债能力,债权人一般不对原债务人享有求偿权(第1276条);债务更新后,解除连带债务人的债务(1281条),等等。“债权转让”中主要规范的是债权人的行为,如债权转让时从权利的一并转让(第1692条);债权人应当保证权利的存在(第1693条);债权人转让债权后对债务人偿债能力担保问题(第1694、1695条),等等。从这个角度来说,尽管篇目名称没有冠之以“债权转让”“债务承担”,但《法国民法典》中“债的更新”和“债权让与”客观上实现了规范债的移转的功能。(见表1)另外,比之罗马法中债的更新,法国民法典的规则更加细致、充分,但也体现出了明显的传承,这种传承不仅表现为法条篇目名称的相同,更表现为债的更新依然是债的消灭的方式之一,依然以规范债务人变更为其主要功能。

表1 我国《合同法》、《法国民法典》与《德国民法典》债的移转条文对比

资料来源:作者自行整理。

单从规则的周延程度来评价,《法国民法典》中将债权转让与债的更新(债务承担)分而述之基本能满足债的移转的制度需要,而且把债权及其他权利的转让单列出来,进一步凸显了债权及其他权利作为一项财产权利在现代社会中的重要性,有利于为充分发挥权利的经济价值、促进交易方式的多样化和贸易活动的开展提供制度保障。硬币的另一面,是原本一个法条便可以规定的交易情形被技术化地处理为两个法条,使得法条繁琐冗长。例如,《法国民法典》1279条关于债务人更替时原债权的优先权与抵押权流转的规定,与1693条关于债权的买卖或让与时债权从权利的转让的规定实际上可以融为一条、统一处理。正如海茵·科茨所言,“债权让与的原因行为并不限于买卖契约,也包括赠与、担保的合意等其他情况,所以很明显不能像法国民法典那样将之规定于买卖法,而是必须抽取其共通项放在债权总论部分”。*参见[德]海茵·科茨(Hein Ktz):《ヨ一ロ ツ バ契约法Ⅰ》,第501页。转引自崔建远、韩海光:《债权让与的法律构成论》,载《法学》2003年第7期。

《法国民法典》中将债的更新与债权转让割裂开来、造成法条冗长的弊端已经为后来的立法者所察觉,变通的办法主要有以下数种:

一是压缩债的更新的篇幅,扩充债权让与、债务承担的规定,这一点从晚近一些国家或地区民法典中债的更新与债权债务让与条文数量的对比可以得出基本印象。(见表2)

资料来源:作者自行整理。

二是将债的更新与债权让与、债务承担并列,作为债的变更的情况之一。就笔者目前掌握的立法例,将债的更新作为债的消灭情形之一而债权让与作为买卖合同中的一类另有西班牙民法典、菲律宾民法典、马耳他民法典,将债权让与、债务承担以及债的更新并列的有日本民法典、魁北克民法典、意大利民法典、葡萄牙民法典、泰王国民商法典和韩国民法典。

三是将债的更新与债权让与的有关条文参照引用。意大利民法典亦将债的更新(Novazione)作为债的消灭的一种,其中包括了客体的变更(第1230条)和主体的变更(第1235条)两种。但与《法国民法典》差异显著的是,意大利民法典中对于主体的变更——即“新的债务人替代了已被解除债的关系的原债务人”——适用的是“债务承担”的规定。很显然,意大利民法典的立法者已经意识到了罗马法中债的更新与债的移转之间边界的重叠,并采取规则的参照适用来减轻法条的繁琐与重复。相似的办法亦可见于泰王国民商法典第349条。(“如果通过变更债权人实现债的更新,适用本法典中有关请求权转让的法条规定”。)

四是采用德国民法典中债权让与和债务承担的立法模式,不再规定债的更新。例如,来自欧盟成员国众多法学家合作撰写的《欧洲示范民法典草案》将“债权让与”、“债务承担”以及“合同承受”合并归结在“合同的转让”一章中。*See Christian von Bar (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, pp.1028-1134, available at http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf, last visit on 2015-8-15.See also AldoPetrucci, The European legal tradition and the CESL draft, available at http://web.jus.unipi.it/summer-lisbon/wp-content/uploads/sites/3/2014/06/Petrucci.Summer-School-Pisa-2014.pdf, last visit on 2015-8-15.

(二)英美法系中的债的更新

与德国法、法国法受罗马法影响较为深远不同,罗马法对英国法一直未能产生实质性的影响。*[德] K·茨威格、[德] H·克茨:《比较法总论》,潘汉典等译,法律出版社2004年版,第291页。英国法中虽然有“债的更新”之说,但这只是从罗马法借来的称谓,更新制度完完全全是本土产物。*See J. B. Ames, Novation, Harvard Law Review, Vol. 6, No. 4 (Nov. 5, 1892), pp. 184-194.早在英国法形成初期,债权债务双方订立新的合同以废除旧的合同这一形式的债的更新制度就被确立起来,而通过变更一方当事人以促成债的更新则晚至十五世纪、普通法中将简约之诉(Assumpsit)被运用于互相承诺(Mutual Promises)才算正式确立,法学家艾姆斯将这种形式称为现代的更新制度。*See J. B. Ames, The disseisin of chattels, in Select essays in Anglo-American legal history, vol. 3, (1909), pp.583-584.

与罗马法一样,英国法对债的移转的态度也经过了从拒绝到承认的转变历程。早期英国普通法拒绝承认即诸如债权这些并未实际占有、只能通过诉讼才能取得的权利动产(Chose in action)的转让,认为这容易引发滥诉。在实践中,普通法对在某种程度上具有转让效果的处理方式予以认可,如债的更新、债务承担以及代理授权(Power of Attorney)。与之不同,衡平法院则充分肯定权利动产对当事人的经济价值,允许以及保障债权的让与。*See G. H. Treitel, The Law of Contract, Sweet & Maxwell, 2003, pp.672-674.一方面,允许债权的流转是大势所趋,另一方面,普通法与衡平法对待契约转让持不同态度由此引起两类法院在案件受理方面的角力,普通法法庭承受了巨大的压力。到了18世纪,普通法法庭不得不承认受让人在契约权利项下转让的权利。*See Samuel Williston, Is the Right of an Assignee of a Chose in Action Legal or Equitable? Harvard Law Review, Vol. 30, No. 2 (Dec., 1916), pp. 97-108.美国在早期殖民时期与也将契约权利的转让视为债权的委托(代理),直至19世纪才废除这一规则。正如杨桢先生所评述的:“英美国家在遇到第三人利益契约及其所牵涉到第三人利益、权利的转让或义务的委托时,不断地受到不同时代社会经济活动的需要及配合当时经济条件需要而作出适当的判例,以满足当时国内外经济活动的需要及要求”。*杨桢著:《英美契约法论》,北京大学出版社2007年版,第338页。

如果说合同变更在早期是作为折衷的角色发挥着作用,那么到了现代合同法中,它的光芒已经被更为内容更为丰富、规则更为健全的合同权利义务让与委托制度所遮盖。以美国法为例。美国合同法中有关合同更新(Novation)的规定在《第二次合同法重述》中,寥寥数条、内容简单。其一是第280条关于合同更新的定义,合同更新是通过替代合同(Substituted Contract)*按《第二次合同法重述》第279条:(1) 如果债务人以订立合同作为履行现有义务的方式,并为债权人所接受,则该合同为替代合同。 (2) 替代合同解除了债务人原有的合同义务,而且债权人不得因债务人违反替代合同而要求其强制执行原有的合同义务。解除合同义务的一种方式,它与一般的替代合同的区别是在新合同中“一方当事人既非债务人,也非原有合同义务的债权人”。其二是第115条,合同更新后第三方应当向合同另一方当事人履行义务,否则就有受防止欺诈条例调查之虞。*Pope & Cottle Co. v. Wheelwright, 240 Mass. 221.显而易见,如此简单的条文并不足以支撑起整个合同更新的制度体系。实际上,《第二次合同法重述》已经具有较为完整的合同权利义务让与委托制度,《第二次合同法重述》第15章规定了“合同权利的转让与合同义务的转托”,内容包括可得移转的债的内容要件、可得移转的债的形式要件、转让人与受让人的法律关系、转让的法律效力以及转让人的优先权等,其完整、周密程度与《法国民法典》中关于债的更新规则相比不遑多让。

五、“更新”之思:更新制度与我国合同法的变革

关注金融衍生交易的监管问题,忽略交易层面的法律冲突,是近年来法学研究中的一个惯象。“即使是为数不多的针对微观问题的讨论,也常常套用金融或商业术语,或者走向另一个极端,醉心于某种高深玄妙的描述。”*刘燕、楼建波:《金融衍生交易的法律解释——以合同为中心》,载《法学研究》2012年第1期。借用外来语系中的某个概念,而不深究这一概念的原本与内涵;推崇某一制度,而不推敲该制度存活的社会土壤及进行制度移植后造成的法律冲突。从罗马法中借用“更新”的概念去论证中央对手方制度的机理,可以说对是这种法律拿来主义、“移花接木”的典型例证。

(一)我国合同法中无引进更新制度的必要

虽然目前有不少研究认为我国应当建立债的更新制度,徐国栋教授主编的《绿色民法典草案》中亦借鉴意大利、法国的民法典提出了在我国民事法律中确立债的更新制度的基本思路,*徐国栋:《绿色民法典草案》,社会科学文献出版社2004年版,第497-499页。但笔者仍认为目前我国引入债的更新制度应当尤为谨慎小心。

其一,债的更新在现代民法中渐呈疲弱之势。郑玉波教授提出,“在罗马法上为债权消灭之一原因,具有重大的意义,但在近代法上已失其价值”。*郑玉波:《民法债编总论》,中国政法大学出版社2004年版,第526页。笔者认为,并不能一概抹杀更新制度在现代民法中的地位和功能,它依然部分地承担着规范债的移转,尤其是侧重于规范债务的承担。但是,从立法技术层面考量,债的更新制度在民法体系中的缺漏是明显的,以《法国民法典》为代表(以及其他国家或地区以此为蓝本制定的民法典)的更新制度并非值得进行法律移植的样本。

其二,学理上也难以将债的更新与债的移转二者明确区别开来。认为债的更新与债的移转之间相似多于相异的观点在我国民法学界居主流,如梁慧星、王利明两个民法建议稿中均不认为在我国民法中有必要建立债的更新。*梁慧星:《中国民法典草案建议稿附理由·债权总则编》,法律出版社2013年版,第231-232页;王利明:《中国民法典学者建议稿及立法理由·债法总则编、合同编》,法律出版社2005年版,第142-142页。从表1可以看出,如果以《法国民法典》作为参照,我国现行合同法中关于债权债务移转的规定已经覆盖了债之让与的主要制度,只是在个别条文上有待进一步优化的必要。在现行民事法律中引入债的更新,不一定会形成两种制度交叉、互补的合力,但却极有可能造成法律条文的拖沓、臃肿,适得其反。*蒋学跃在《债的更新若干问题探讨》一文中提出,“债的更新制度在实现债权债务转移的功能中仍占有独立的空间”,但并没有明确指明债的更新与债的移转之间如何互相重叠、如何互相补充。蒋继而认为,根据债的性质不得转让的以及按照当事人约定不得转让的债,“当事人非以更新方法无法实现债权的转移”。若依此结论在我国合同法中补足债的更新,极有可能诱发合同当事人滥用债的更新制度,以虚假的合同形式上达到转移“根据债的性质不得转让的、按照当事人约定不得转让”的债的目的,则引入债的更新制度非但没有促进债权债务流转,反倒为合同当事人利用法律的罅隙、非法牟利的提供了便利。

当然,不赞成在目前合同法中确立合同更新制度,并不代表就可以无视其他国家、地区的立法例中关于合同更新的制度规定。例如,《法国民法典》中关于债权让与人对债权瑕疵的保证责任、债权让与人对债务人偿债能力是否承担责任、合同更新后连带债务人债务解除等规定就很有借鉴意义。

(二)债的更新亦非中央对手方机制的法理基础

如文本开篇所言,现有研究多认为中央对手方机制的法理基础是债的更新。笔者认为,与其说以债的更新定位合同替代是为中央对手方机制寻求到了一个渊源深远的理论作为铺垫,不如说这就如同英国法中以“债的更新”来定位债权债务流转,都是从他处借用符号语言来映照现实问题,难免文不对题。债的更新并非中央对手方机制的法理基础至少有以下几方面原因:

首先看制度所欲达成的目的。债的更新自起创设之处便是为了消灭旧债,实现债的移转仅仅是更新的附属产物而不是初衷。而在期货交易中,清算机构作为中央对手方介入原合同双方的权利义务关系进行合同的替代,就其根本目的而言是为了通过合同的一分为二、权利义务的转让,达到保障合同顺利履行、消除市场风险的目的,消除原有的债权债务的关系并非合同替代的目的。前者是“废旧立新”,消灭旧合同、成立新合同,后者是“原封不动”,合同基本内容保持不变,二者之间的区别显而易见。

其次看制度依存的合同形态。债的更新以规范债务承担为主要功能,并不要求双方互负具有对价意义的债务。而期货合同为双务合同,如无债权让与制度的配合,单一的债的更新并不足以为债(合同)移转提供制度保障。

再次看制度包含的具体规则。债的更新并不一定需要双方乃至于三方形成合意,例如《法国民法典》第1274条规定,即使没有原债务人的协助,仍可因新债务人取代原债务人而进行债的更新。原因在于第三人代替债务人清偿,债务人从中受益而无损害,因此立法予以认可。但期货交易中,清算机构介入合同并非简单的代替某一方承担债务,而是权利义务的一并转移,因而非经买卖方一致同意不能发生法律效力。

六、更新之路:作为中央对手方机制法理基础的合同承受

在我国没有必要通过引入债的更新期货交易提供清算制度保障,还有一个很重要的原因是我国目前《合同法》已经确立了合同承受制度,足以适用于期货交易中合同替换的法理依据——根据《合同法》第88条,当事人一方经对方同意,可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。合同承受又称“契约承担”,系指合同关系中的一方退出合同关系,由新的合同当事人“承担全部由债之关系所生的法律地位”。*史尚宽:《债法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第754页。它与债的更新最显著的差别是:债的更新意味着旧的合同关系的消灭,及一个具有不同客体和内容的新债的构造。而在一个完整的合同地位的移转中,合同关系维持不变,合同权益从第一个当事人转移到新加入的第三人。*See Christian von Bar (eds), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, pp.1124.

早期,合同转让的理论在大陆法系的民法学界并不受重视。依法国传统理论,单务合同的转让或者是债权的转让,或者是债务的承担,而双务合同的转让则是债权转让加上债务承担。*尹田:《法国现代合同法:契约自由与社会公正的冲突与平衡》,法律出版社2009年版,第387页。在德国,情况也近乎一致,《德国民法典》分别规定了只规定了债权的转让与债务承担,“德国关于契约承担的文献,均于二战后才现身,契约承担可以说是相当年轻的法律制度”。*陈自强:《民法讲义II——契约之内容与消灭》,法律出版社2004年版,第276页。这种情况在近年有所改变。法国最高法院第一民事庭1982年12月14日的一份判决中确立了“合同的转让”的基本形式,即“一方当事人转让其订立的双务合同,被转让的合同的另一方当事人可以直接要求受让人履行债务,而受让人依据所转让的合同对该另一方当事人负有债务”。*《法国民法典》,罗结珍译,法律出版社2005年版,第815页。2008年9月,法国司法部公布《合同法改革草案》,在第148条进一步明确“合同的一方当事人不能未经另一方当事人明示或者暗示的同意,将其合同当事人的身份于生前让与给第三人,法律另有规定的除外”。*李世刚:《法国〈合同法改革草案〉解析》,载《比较法研究》2014年第3期。《欧洲示范民法典草案》中也有“合同的承受”的相关规定。*III.-5:302: Transfer of contractual position. See Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-N·lke(eds), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, pp.1123-1128.此外,《意大利民法典》(第1406-1410条)、《澳门民法典》(第418-421条)也有对合同转让的规定;《瑞士债法典》第181-182条分别规定了财产和营业的概括转让、营业合并与转变两种合同承受情形。

将中央对手方机制的法理基础界定为合同承受,对《证券登记结算管理办法》中的现有规则的一味认可,而是因为这一定性与事实相符,也有着深厚的理论价值与实践意义。

(一)将中央对手方机制的法理基础定位为合同承受,与期货交易中的事实相符

第一,期货交易中,买、卖双方约定于未来某一时点以约定价格交付特定商品,如到期前未对冲,则进行现货交割,可见期货合同显然是双务合同,而只有在双务合同中才有可能发生合同承受、进行权利义务的概括转移。

第二,买卖双方建仓后,原始合同拆分为买方与清算机构以及卖方与清算机构的两个合同。从单个合同看,虽然合同标的、数量、质量等要素基本不变,交易对手已经由之前的买(卖)方变成了清算机构,之前交易对手所享有的权利和应承担的义务已经整体性让渡给了清算机构。就此而言,期货交易中的合同替换也符合同承受中合同地位让与的特征。第三,合同承受的一个要件是将合同权利义务概括转移应当经对方的同意。形式上看,合同替换中并无买方或卖方经对手同意将合同让与清算机构的具体的、可视的程序过程,但从投资者进入期货市场、遵守期货交易所(清算机构)的交易规则这一层面来说,可以看作是已经达成了进行合同替代的合意。施天涛等认为,期货合约中的买卖不是合同权利义务的概括转让,原因在于期货合同买卖中未经合同相对方的同意,且后续的对冲平仓中也没有概括转让债权债务的意思表示或合意。*施天涛、李旭:《期货交易概念之法理甄别》,载《法律科学》2000年第6期。持此观点的还有李明良、施廷博:《商法思维与期货市场立法的若干思考》,载王保树:《中国商法年刊(2013)》,法律出版社2013年版,第235-241页。但如果将期货交易所(清算机构)制定的交易规则看作期货交易所(清算机构)与期货市场参与者订立的合同,在这一合同下清算机构介入期货合同、进行权利义务的替代具有合意效力,自然没有疑问。

亦有人提出,通过中央对手方制度实现责任更替和清算交收的合同关系无法用普通债权债务的概括转移来解释,理由是“基于证券集中交易的买卖双方无法特定化”。*肖钢:《证券法的法理与逻辑》,载《证券法苑》(第十卷),法律出版社2014年版,第1-7页。应当看到,交易主体的虚拟性、交易行为的电子化是互联网时代网上证券交易的最为显著的特征。*冯果等:《网上证券交易法律监管问题研究》,人民出版社2011年版,第29页。这一特征不独期货交易所有,股票交易、债券交易亦是如此。在期货交易中将交易的标的人为设计成标准化合约,并采用匿名交易的方式,有助于节省买卖双方寻找交易对手、调查对手资信情况的成本,使期货交易更快速、更便捷地完成。交易主体的虚拟性、交易对手匿名,并不代表证券集中交易中买卖双方无法特定化,实际上证券的基本信息、成交过户情况都已经记录在系统主机中以数据的方式存储,交易系统以比之传统交易更快的速度、更高的效率、更高的精度识别交易双方、跟踪记录交易交割过程。因此,交易主体的虚拟性,并不意味着期货交易中合同当事人缺乏确定指向,甚至可以据此否定合同效力或者否定在证券交易中适用合同法的正当性;而是,网上证券交易使得交易对手的身份不那么明显、具体,在交易环节中知道交易对手确切身份显得不那么重要而已。

当然,期货交易中的合同替代也有其特别之处。一是清算机构分别替代了原来合同的买方与卖方的角色,同时发生了两次合同承受;二是合同替代发生作用的法律事由经过了依合同而产生到因法律规定而产生的变化历程。早先,清算机构承担中央对手方职责多依清算机构与清算参与人的合意而为之,随着中央对手方在金融市场中的作用愈加险要,越来越多的国家和地区将中央对手方行使其职能以成文法的形式确立下来。

(二)将中央对手方机制的法理基础定位为合同承受,有着充分的理论价值与实践意义

1.丰富民法理论中合同承受的范例。将合同替代定性为合同承受,从理论上丰富了合同承受的内涵。目前民法理论上对于依法律规定的合同承受情形主要归纳有(1)企业、公司因为合并、分立而产生的概括转移;(2)因为继承产生的概括移转;(3)因为土地使用权产生的概括移转等数种。将中央对手方机制的法理基础确定为合同承受,无疑为合同法理论中关于合同承受制度增加了的新的范例,从学理上扩展了合同承受的发生情形与适用范围。

2.避免司法实践中适用法律的混淆。随着我国金融市场不断开放,大量的交易规则被引入市场,大量的金融产品被设计、开发与交易,对交易性质进行合理界定、对合同条款进行正当分析变得异乎艰难。透过文初提及的中青基业发展中心与平原总公司期货交易纠纷案,可以看出在面对纷繁复杂的金融产品和层出不穷的金融创新时,法官在司法裁判中难免无所适从。

金融创新对原有法律规则带来的冲击一般通过两种渠道化解:第一,“发现法律”,即庞德所说“将权威性技术适用于旨在得出的权威性判决规准,通过类推的方法以导出法律律令”。*[美]庞德:《法理学.第四卷》,王保民等译,法律出版社2007年版,第5页。第二,“创造法律”,通过改造原有规则或者引入新规则,对新出现的交易模式进行规制。具体到本文论题。我国民事法律中尚未建立债的更新制度,借用其他资本市场中的舶来概念、以债的更新理论解析中央对手方进行合同替代的行为,可以看作是“创造法律”的一种尝试。但正如前文所论述的,这种尝试谈不上是一次成功的尝试;在我国当下的法律环境中,超越现有规则体系、隔空取用尚无定论的概念作为裁判基础,对于法官来说亦不可为之,据此作出的司法文书也难以赢得公众认可。而将合同替代的法律性质界定为合同承受,自然有助于确定期货交易中的买方、卖方及清算机构的法律关系,为司法实践中处理涉及三方的争议提供了法理依据,避免盲目借用其他法域的个别词汇、制度而引起的概念混乱和法律适用错误。

3.推动期货立法中结算制度的完善。“中央对手方应当在所有相关司法管辖范围内具有稳健的、透明的、可执行的法律框架。”*See IMF, People’s Republic China: Detailed Assessment Report: CPSS-IOSCO Recommendations for Securities Settlement Systems and Central Counterparties, 2012, pp.60.就目前而言,我国关于中央对手方机制的立法状况与这一目标还相去甚远。一是中央对手方机制未以成文法予以确立。《证券登记结算管理办法》虽然已经提及多边净额清算的作业方式,但该规范文件仅为部门规章,层级较低。国务院《期货交易管理条例》第10条对于期货交易所“组织并监督交易、结算和交割”、“为期货交易提供集中履约担保”两项职能的规定过于空泛。中央对手方机制之于期货市场发展的重要意义并不能得到充分体现。二是期货交易所自律性文件中对于中央对手方的地位、职能和作用机理规范不一,或者没有具体涉及。上海期货交易所、中国金融期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的交易规则、结算规则对于各自内设结算机构如何承担中央对手方职能、进行合同承受并未规定。上海清算所在业务规则中有对履行中央对手方的简略规定,但措辞、用语不一,如“承继清算会员清算结算的权利义务”,“进行合约替代,承继交易双方的权利义务”以及“承继交易双方清算会员对其交易对手方清算会员的应收或应付资金和应收或应付证券清算结算的权利和义务”。*《航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务规则》第38条,《人民币利率互换集中清算业务规则》第30条,《银行间债券市场现券交易净额清算业务规则》第15条。可以说,就目前来说清算机构介入期货交易进行合同承受仍然属于交易习惯。既然是交易习惯,在适用过程中就存在多种多样解释的可能,就有可能出现相同或相似的争议却得出不同裁判结果。这种对于中央对手方机制制度上的缺漏,既与中央清算制度居期货交易制度体系的核心地位不匹配,也不能满足推动我国期货市场发展的法制需要。

完善我国期货立法,必然要建立健全作为期货交易之核心制度的中央对手方机制;欲建立健全中央对手方机制,必然要准确的法律语言、清晰的行为定性来规范清算机构介入期货原始合同、进行合同承受的权利来源、行为方式以及法律后果。因此,将中央对手方机制的法理基础确立为合同承受,是将期货交易所(清算机构)“组织并监督交易、结算和交割”、“为期货交易提供集中履约担保”两项基本职能具体化、定型化、成文化的必要之举。

作者简介:谢贵春,武汉大学法学院博士研究生。

基金项目:本文系教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《我国债券市场建立市场化法制化风险防范体系研究》(项目编号:14JZD008)阶段性成果。