东北和内蒙古重点国有林区的经济差异性1)

杨阳 田刚 朱震锋

(东北林业大学,哈尔滨,150040)

东北和内蒙古重点国有林区的经济差异性1)

杨阳田刚朱震锋

(东北林业大学,哈尔滨,150040)

摘要利用2000—2013年东北、内蒙古重点国有林区经济社会发展的相关数据,通过区位熵、库兹涅茨系数等指标对林区经济差异性分析。结果表明:①不同森工林区间经济差异性较大,吉林森工经济发展状况最好;龙江森工经济发展状况排第二位,且经济平稳性最好;大兴安岭林区经济发展状况一般,但经济规模进步明显,经济发展处于稳步提升期;内蒙古森工经济发展状况排在其他3个森工林区之后,经济发展效率较差。②2000—2010年,林区间经济发展的不均衡特征明显,2010年后不均衡性缩小并趋于稳定。③低工资职工人口的相对变化和高工资职工收入的相对变化对林区经济不均衡具有显著影响;2010年之前,前者发挥主导作用,2010年后,后者发挥主导作用。④林区人力资源生产效率低下。⑤基于林区经济社会发展的客观实际,提出缩小经济不均衡、加快推进林业经济转型的政策建议。

关键词国有林区;经济差异性;东北;内蒙古

2015年4月,全面停止天然林商业性采伐政策在东北、内蒙古重点国有林区推广实施,加快推进国有林区经济转型及全面深化体制改革[1],既是确保国有林区尽快实现职能转换和生态转型的必要条件,又是落实《国有林区改革指导意见》中总体改革目标的重要支撑[2]。在推进重点国有林区产业转型、升级过程中,由于东北和内蒙古不同森工林区地理位置相近、气候条件及资源特征相似、林区经济社会变革及发展状况比较一致等,导致各林区之间在多种经营产业发展上的同质化问题日益凸显,特别是二期天然林资源保护工程实施后各森工林区木材产量均大幅下降,传统木业经济发展的资源优势不在,客观上加剧了林区尚未形成比较优势及规模化效应的多种非木产业发展的同质化程度,削弱整个林区替代升级型产业后续发展动力的风险不断加大。为此,分析重点国有林区内不同森工林区间经济差异性,对促进国有林区经济转型、不同林区制定更具针对性的产业发展规划以及实现优势产业互补等具有重要意义。近年来,国内学者对重点国有林区的经济研究逐渐增多,如对黑龙江国有林区全要素生产率及其影响因素分析[3],还有部分学者对包括多个林区在内的国有林区林业经济研究;此外,还有多数学者将研究焦点放在低碳经济、林下经济等非林产业,并以加快林区经济增长和经济社会可持续发展的路径探索为主。2011年二期天保工程实施,东北、内蒙古国有林区木材产量从一期工程的1 094.1万m3调减至2013年的402.5万m3;大幅减伐后,国有林区如何进一步推进经济转型和深化体制改革等,又成为国内学者关于重点国有林区经济发展的新的研究焦点。本文基于已有的围绕国有林区经济转型发展的研究成果,从经济差异性入手,通过横向对比不同林区间经济发展的差异性水平和特征,探索缩小国有林区经济差距与加快林区经济转型的路径。

1材料与方法

1.1研究对象与数据来源

选择东北、内蒙古重点国有林区内的4个森工林区(内蒙古森工林区、大兴安岭森工林区、龙江森工林区和吉林森工林区)为研究对象。四大森工林区是我国重点国有林区的主要构成,有林地总面积2 327.7万hm2,占全国国有林地面积(7 377万hm2)的31.6%,近1/3[4];占东北、内蒙古国有林区有林地面积的87.7%[5];2014年年末,林区从业人员超过60万,林业总人口超过200万[6]。4个森工林区突出的生态地位和关系百万人口基本生存和发展的现实,决定了其森林资源型经济转型的紧迫性,为重点国有林区经济发展的地区差异性分析提供了客观依据[7]。研究数据主要来自2000—2013年《中国林业统计年鉴》、《黑龙江省森林工业综合统计资料汇编》、《中国内蒙古森工集团统计资料汇编》等。

1.2分析方法

区域经济差异性,一般可以通过绝对差异和相对差异2类指标加以衡量[8],基于研究目标的不同,可选用不同指标对经济差异性进行多维度分析。绝对差异性指标,包括极差、经济产出规模差异、产业结构差异等,为从整体上把握近年来东北、内蒙古重点国有林区不同森工林区之间在经济规模、经济结构方面的差异性,主要选择后2类指标对绝对差异性分析;相对差异性指标,包括变异系数、锡尔指数、区位熵、库兹涅茨不平衡系数等,为充分考察不同森工林区之间在产业专业化及职工收入方面的差异,主要选择区位熵和库兹涅茨不平衡系数2个指标对相对差异性分析。

1.2.1绝对差异性

选择不同森工林区的林业总产值及其占总产值比例、三次产业产值及其占总产值比例、平均工资水平及人均林业产值等指标对重点国有林区经济发展的绝对差异性进行分析,对比不同林区在总体规模、产业结构及人均收入等方面的差异,整体把握不同森工林区经济社会发展概况,直观反映不同森工企业的经济结构水平及对重点国有林区的经济贡献水平。

1.2.2相对差异性

主要采用区位熵和库兹涅茨系数2个指标对森工林区间的相对差异性进行分析。

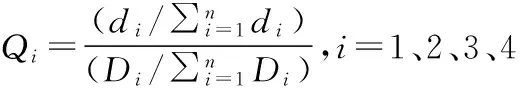

区位熵——用以衡量各个森工林区的空间要素分布,进而说明不同林区在整个重点国有林区中的地位和作用。通过比较不同森工林区区位熵的数值,直观反映重点国有林区中不同森工林区在经济发展水平上的差异。所谓熵,就是比率的比率,是由哈盖特提出的概念[9]。区位熵的计算公式[10]:

式中:Qi为区位熵;di和Di分别为不同森工林区的林业总产值和林业从业人员;n=4,即有4个研究样本,分别为:内蒙古森工林区、大兴安岭森工林区、龙江森工林区、吉林森工林区。Qi越大,说明i森工林区在4个重点国有林区中的经济发展水平越高;反之,则说明其在4个重点国有林区中的经济发展水平越低。

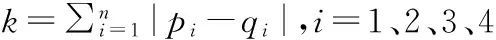

库兹涅茨不平衡系数,一般又称为相对收入阶层分布,代表了一定收入或者工资水平阶层所占的比例,是反映地区收入分配平均程度的一个常用指标。通过引入该系数进一步描述重点国有林区各森工林区不平衡的经济现状。计算公式:

式中:k为库兹涅茨不平衡系数;pi为i森工林区林业从业人员数量占4个森工林区总数量的比例;qi为i森工林区林业产值占4个森工林区林业总产值的比例;n=4,即有4个研究样本(4个森工林区)。将pi-qi从大到小排列,在i的取值范围中必然存在这样的1个数值s,当i≤s时,满足pi-qi≥0,此时k代表了低收入从业人员比例与经济比例之差;当i>s时,满足pi-qi<0,此时k代表了高收入从业人员比例与经济比例之差。基于存在这样的s,可以进一步将库兹涅茨不平衡系数公式做如下分解:

式中:k可以分解为2部分。其中A表示低收入从业人员数量的相对变化导致的k的变化,A越大则低收入从业人员的数量对森工林区的经济差异影响越大;B表示高收入从业人员收入的相对变化导致的k的变化,B越大则高收入人员的收入增大了森工林区的经济差异。此外,s也在一定程度上间接反映了重点国有林区的经济效率,在i值确定的前提下,s值越大,则满足i≤s,pi-qi≥0时i值越大,此时人力资源生产效率低下的森工林区越多。

2结果与分析

2.14个森工林区经济的绝对差异性

根据已经确定的绝对差异性分析指标,表1给出2013年4个森工林区林业经济发展总体情况。

从林业总产值看:龙江森工林区所占份额最大,比例为68.91%,超过4个森工林区总产值的50%,40个森工林业局一定程度上促进了龙江森工近年来多种经营的规模化发展,提高了林区经济发展的总体水平。经济规模排在第二的是大兴安岭森工林区,尽管只有10个森工林业局,但总产值却是拥有19个森工林业局的内蒙古森工林区总产值的近2倍,说明大兴安岭森工林区林业经济发展能力和产出水平较高。经营区面积最小的吉林森工集团在顺利完成转制后,林业生产效率明显提高,8个森工林业生产单位及不足150万hm2的经营区面积,林业总产值却远高于内蒙古森工林区,进一步说明内蒙古森工林区林业经济发展的总体状况较差;此外,吉林森工总产值比例与大兴安岭森工林区仅相差不足5%,其林业经济单位产出能力同样高于大兴安岭森工林区。

表1 2013年4个森工林区经济发展情况

从三次产业结构看:吉林森工第三产业比例最高,以森林旅游、森林食品等特色产业为代表的集团转型化发展取得了明显成效;尽管第一产业比例依然较高(高于龙江森工的38.56%),但与龙江森工相差不大,整体经济结构好于其他3个森工林区;这也从一个侧面进一步说明体制改革对国有森工企业未来可持续发展的重要性。内蒙古森工林区第一产业比例最大,第二产业比例最低,间接反映了其林产加工水平在4个森工企业中最低;此外,超过60%的第一次产业比例也暗含了全面停伐后林区经济发展可能受到重创。

从森工林区平均工资和人均林业产值看:尽管龙江森工在4个森工林区中经济规模最大,但平均工资水平最低,尚不足2万元;结合近年来对龙江森工多个林业局走访调研,部分林业局职工收入来源单一,且超过160万人的林区社会也在一定程度上加重了森工企业发展负担。人均林业产值最高的是吉林森工;改制后的吉林森工集团剥离了企业办社会的沉重负担,完全以市场经济主体参与竞争和发展,成效显著。内蒙古森工林区林业总产值最低,但平均工资最高,这与森工企业传统木材收益高(第一产业比例最大)等有着直接关系;而其他森工企业木材产量大幅度下调,与导致森工企业木材收益大幅减少等有着直接关系。

2.24个森工林区经济的相对差异性

2.2.1基于区位熵的相对差异性

依据区位熵公式计算4个森工林区2000—2013年区位熵水平(见表2)。

从静态角度看:4个森工林区14 a的区位熵中吉林森工的经济区位熵最大,说明其林业经济发展高于重点国有林区4个森工集团的平均水平;结合绝对差异性分析结果,吉林森工在产业结构、经济效率及发展水平等方面均为最优。龙江森工与大兴安岭森工的区位熵相差很小,二者在重点国有林区中的经济发展水平相差不大,但前者14 a中区位熵小于1的年份少于后者,说明龙江森工林业经济发展水平比后者更好些。内蒙古森工区位熵最小,结合其林业经济发展的绝对差异性分析,认为内蒙古森工林区在重点国有林区经济发展水平相对最低,结构、效率及发展层次等都有待进一步改善和提高。

表2 2000—2013年4个森工林区经济区位熵

从动态角度看:4个森工林区在重点国有林区中的经济发展水平相对差异较大,最高的吉林森工2000年区位熵为1.69,与最低的内蒙古森工2011年的区位熵0.38相比差距巨大。对比4个森工林区期初和期末的区位熵,除龙江森工从0.75增加到1.08之外,其余3个森工林区区位熵均呈现下降趋势,下降幅度最大的依然是内蒙古森工林区,下降了约50%。14 a间龙江森工经济发展最为平稳,特别是从2003年以后区位熵变化很小,这是龙江森工逐渐适应天保工程实施客观环境的直接体现;此外,根据对龙江森工近年来多种经营发展特别是木耳产业、森林食品产业等发展的实地调研,稳定的林业经济发展水平与森工集团积极应对木材减产、加快探索非木经济发展等密切相关。

2.2.2基于库兹涅茨系数的相对差异性

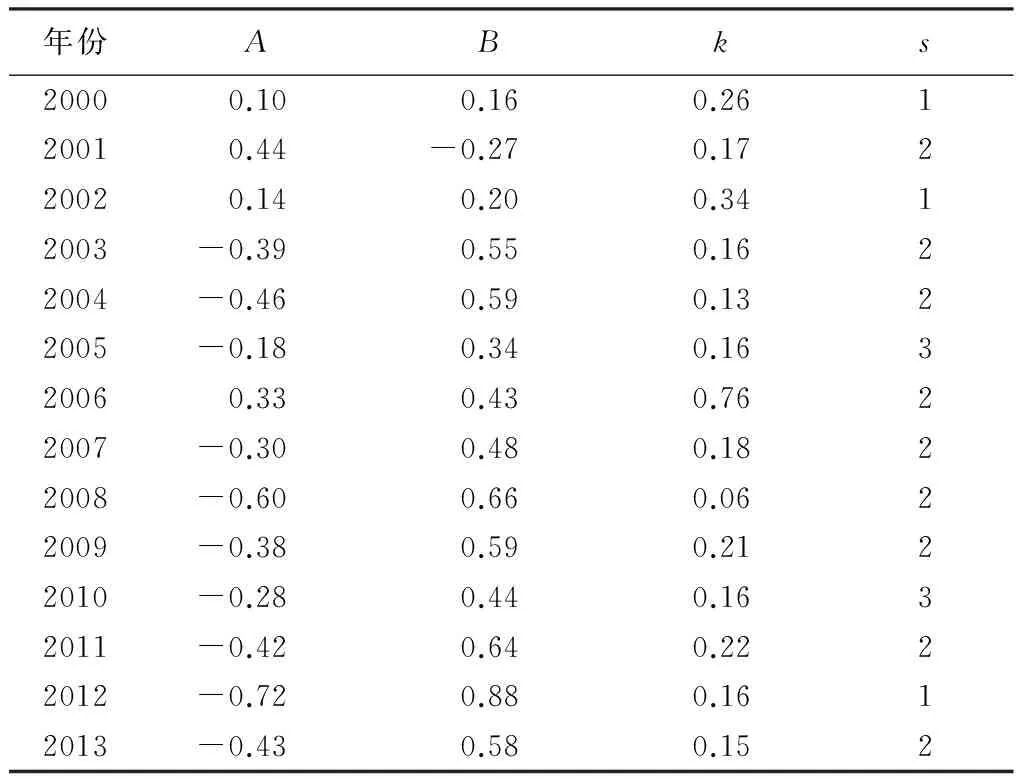

依据库兹涅茨不平衡系数公式计算出4个森工林区平均工资的库兹涅茨系数及其分解结果(见表3)。由表3可见:13 a间,东北、内蒙古重点国有林区经济发展差异性及不均衡特征明显。

表32000—2013年4个森工林区平均工资的库兹涅茨系数及其分解

年份ABks20000.100.160.26120010.44-0.270.17220020.140.200.3412003-0.390.550.1622004-0.460.590.1322005-0.180.340.16320060.330.430.7622007-0.300.480.1822008-0.600.660.0622009-0.380.590.2122010-0.280.440.1632011-0.420.640.2222012-0.720.880.1612013-0.430.580.152

根据A和B的变化特征,可分为以下7个阶段:①2000—2001年间,A急剧上升,B急剧下降,但A上升幅度小于B下降幅度,导致k值下降,表明高工资职工收入的相对变化导致了k的变化;②2001—2004年间,A下降幅度大于B上升幅度,导致k值下降,表明低工资职工人口的相对变化导致了k的变化;③2004—2006年间,A上升幅度大于B下降幅度,导致k值上升,表明低工资职工人口的相对变化导致了k的变化,重点国有林区总体不均衡性加大;④2006—2008年间,A下降幅度大于B上升幅度,导致k值下降,表明低工资职工人口的相对变化导致了k的变化;⑤2008—2010年间,A上升幅度大于B下降幅度,导致k值上升,表明低工资职工人口的相对变化导致了k的变化;⑥2010—2012年间,B上升幅度大于A下降幅度,导致k值上升,表明高工资职工收入的相对变化致使重点国有林区总体不均衡性加大;⑦2012—2013年间,B下降幅度大于A上升幅度,导致k值下降,表明高工资职工收入的相对变化导致了k的变化。此外,s值基本维持在2,少数年份为1和3,表明东北、内蒙古重点国有林区经常性的有2个森工林区的人力资源生产效率低下。

对上述7个阶段进一步展开综合分析,认为:①4个森工林区间的林业经济发展差异性呈缩小趋势,k值在2008年以后趋于稳定,这与当年森工林区深入推进体制改革及棚户区改造工程广泛实施等有着直接关联。特别是内蒙古森工林区在2008年进入体制改革的攻坚阶段,4个月已累计批复200家企业实施改制,196家完成资产处置和工商登记注册,并按《公司法》组建新的法人治理结构,挂牌运营,改制取得阶段性成果[11]。②2010年以前,森工林区低工资职工的人口比例对东北、内蒙古重点国有林区林业经济发展不均衡起主导作用。结合曹玉昆等[12]对重点国有林区民生状况的调研结果,工资性收入占4个森工林区调研样本家庭收入的73.6%,工资水平直接影响林区居民生产生活及林区经济发展的规模和活力等,而低工资职工的人口比例显然对加剧林区发展的不均衡性具有重要影响。③2010年以后,森工林区高工资职工的收入变化对重点国有林区林业经济发展不均衡性的影响扩大,且在一定程度上发挥了稳定k值的重要作用。具体而言,2010年后,A上升或下降幅度与B下降或上升幅度基本持平,即意味着低工资职工人口比例的相对变化对森工林区差异性的影响,与高收入职工收入的相对变化对森工林区差异性的影响互相抵消;之后的3 a,东北、内蒙古重点国有林区内各森工林区间林业经济发展的差异性基本维持动态平衡,这与2010年后4个森工林区林业总产值年均14.94%的增长水平形成呼应,经济差异性趋稳对林区经济发展具有一定贡献。

3结论与建议

对东北、内蒙古重点国有林区中的4个森工林区经济差异性分析表明:①重点国有林区不同森工林区间经济差异性较大,且处于比较明显的波动状态,其中,2000—2010年期间东北、内蒙古国有林区经济不均衡性突出,2010年后不均衡性缩小并趋于稳定。②不同收入阶层的人口比例及收入水平对国有林区经济差异性大小具有重要影响,其中,2010年以前森工林区低工资职工人口的相对变化对东北、内蒙古重点国有林区不均衡起主导作用,2010年以后森工林区高工资职工收入的相对变化对重点国有林区不均衡的影响扩大,且在一定程度上发挥了稳定k值的重要作用。③2000—2013年,东北、内蒙古重点国有林区整体的人力资源生产效率低下。

依据研究结果及全面停伐后重点国有林区经济社会发展的基本概况,为缩小不同林区间经济差异、发挥地区优势、加快推进林区经济转型和体制改革,建议:

第一,结合绝对差异性分析,建议重点国有林区在技术、资金等方面进一步扶持和培育非木产业,扩大多种经营的产业规模,特别是进一步依靠国有林区生态资源优势不断壮大林区第三产业,如森林生态旅游等;进一步发挥森林生态系统的供给功能优势,大力发展绿色食品产业、北药产业等,优化产业结构,提高林区经济质量。

第二,鉴于吉林森工作为走在改革前沿的典型代表,良好的经济发展态势为其他森工集团进一步深化体制改革提供启示。需抓住《国有林区改革指导意见》的政策机遇,全面开启森工体制改革,逐步完成政企分离,实现森工林区“一分为三”(政企合一的森工体制划分为纯粹的森林资源监督管理行政机构、纯粹的林业企业市场主体以及社会职能划归地方),放活林区经济,并通过激活体制构建重点国有林区开展林区间产业竞争和产业集群化发展的良好外部环境。

第三,考虑到不同收入阶层比例及收入水平对国有林区经济差异性的重要影响,建议国有林区有关部门继续加大民生改善力度,通过加大政策扶持和资本投入,切实保障林区居民基本生产生活,提高工资水平,从减少低收入人群相对比例和增加高收入人群相对收入2个层面入手促进林区均衡稳定发展。

第四,鉴于长期以来重点国有林区人力资源生产效率低下的客观现实,在充分考虑不同森工林区人力资源平均水平基础上,通过科学地资源配置,改善林区公共教育服务体系,积极引进人才,在林区产业专业化发展的过程中开展林业局主导下的林区待业人员技能培训,鼓励和增加林区二次就业,提高林区人力资源生产效率;此外,加强不同林区间、林区内外之间的人才交流,促进技术和知识流通和推广,为后续林区经济社会转型发展提供人力资源保障。

参考文献

[1]朱震锋,曹玉昆,王雪东,等.SSP范式下黑龙江省森工林区全面停伐试点政策的影响分析[J].林业经济问题,2014,34(5):402-408,414.

[2]焦玉海.扎实推进国有林场和国有林区改革,确保森林资源持续增长,民生持续改善[N].中国绿色时报,2015-03-18(1).

[3]陈向华,耿玉德,于学霆,等.黑龙江国有林区林业产业全要素生产率及其影响因素分析[J].林业经济问题,2012,32(1):50-53,59.

[4]长白山森工集团.长白山森工集团体制沿革[EB/OL].[2016-04-01].http://www.cbssgjt.com/second?folderID=154.

[5]国家林业局.中国森林资源报告[M].北京:中国林业出版社,2014.

[6]刘琳,刘美爽,徐永飞,等.我国重点国有林区林地面积变化及趋势分析:基于黑龙江森工林区的实证研究[J].林业科学,2015,51(8):88-94.

[7]朱洪革,井月.重点国有林区贫困:测度、特征及影响因素[J].中国农村经济,2013(1):76-86.

[8]马颖忆,陆玉麒.基于变异系数和锡尔指数的中国区域经济差异分析[J].特区经济,2011(5):273-275.

[9]权书文,谭益民,张双全.基于区位熵的四川省乡村旅游产业集聚度研究[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2015,9(1):56-58,62.

[10]刘英,李世平.陕西省区域经济发展差异的实证研究[C]//中国农业技术经济研究会.中国农业技术经济研究会2007年学术研讨会论文集.北京:中国农业出版社,2007:337-338.

[11]娄伯君.探索国有林区改革发展之路[EB/OL].[2010-03-01].http://www.kjcxpp.com/tebie.asp?id=1905.

[12]曹玉昆,朱洪革.重点国有林区民生状况调查报告[M]//赵树丛.2013年林业重大问题调查研究报告.北京:中国林业出版社,2014:51-82.

Economic Development Differences Between Northeast China and Inner Mongolia Key State-owned Forest Region

Yang Yang, Tian Gang, Zhu Zhenfeng

(Northeast Forestry University, Harbin 150040, P. R. China)//Journal of Northeast Forestry University,2016,44(6):58-62.

With the relevant economic and social development data in 2000 and 2013 of the Northeast China and Inner Mongolia, we analyzed the forestry economic development differences through the location quotient, and Kuznets coefficient index. The economic development differences between these key state-owned forest regions were large. Jilin forest industry economy developed the best followed by Longjiang Forest Industry with stably economy. Daxing’an Mountains forest industry economy was ordinary, but it made obvious progress in economic scales with stable develop. Inner Mongolia forest industry economy developed the slowest with poor economic development efficiency. In 2000-2010, the key state-owned forest region economic disequilibrium characteristic is obvious, while the imbalance narrowed and tends to be stable after 2010. The relative changes of the low-wage worker population and the relative changes of the income of the high-wage workers had important influence on the imbalance of the key state-owned forest regions. Before 2010, low-wage worker played a leading role, while after 2010 the high-wage workers played a leading role. Production efficiency of human resources in the northeast and Inner Mongolia forest regions was low. From the objective reality of the key state-owned forest areas, we proposed the policies to promote the economic restructuring and the reduction of the economic imbalance.

KeywordsKey state-owned forest area; Economic difference; Northeast China; Inner Mongolia

第一作者简介:杨阳,女,1976年4月生,东北林业大学经济管理学院,博士研究生。E-mail:yyang321@126.com。 通信作者:朱震锋,东北林业大学经济管理学院,博士研究生。E-mail:zzf_nefu@163.com。

收稿日期:2016年1月28日。

分类号S7-9;F320

1)国家社科基金项目(13BJY032);国家林业局林业软科学研究项目(2015-R26);黑龙江省科技攻关重点项目(GC14D101);中央高校基本科研业务费专项资金项目(2572014AC01)。

责任编辑:张玉。