陕西周原遗址出土西周原始瓷工艺特征的初步研究

周羿辰,凌 雪*,魏 女,种建荣

1.西北大学文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室,西北大学唐仲英文化遗产实验室,陕西 西安 710069 2.陕西省考古研究院,陕西 西安 710054

陕西周原遗址出土西周原始瓷工艺特征的初步研究

周羿辰1,凌 雪1*,魏 女1,种建荣2

1.西北大学文化遗产研究与保护技术教育部重点实验室,西北大学唐仲英文化遗产实验室,陕西 西安 710069 2.陕西省考古研究院,陕西 西安 710054

南方地区原始瓷出土数量较多且出土地点较为集中,从而对它的工艺和产地研究较为深入; 而北方原始瓷因出土地点分布零散和数量的限制,对它的科技分析比较少。随着陕西周原遗址出土了大量原始瓷,有必要对该遗址出土的原始瓷做一个整体分析。为了探讨陕西周原遗址出土西周时期原始瓷的工艺特征,采用超景深三维视频显微系统和能量色散X射线荧光光谱分别对原始瓷胎釉微观结构和化学元素组成进行了观察与测试。显微观察可见:原始瓷胎质粗糙,胎中未熔颗粒、孔隙较多; 施釉不均,釉层较为浑浊,分布较多气泡。化学组成测试结果显示:胎中Al2O3含量集中在11.8%~17.21%,SiO2含量分布在75%~80.5%, K2O含量分布在3%~7.85%; 釉中CaO含量分布在11.08%~23.94%, P2O5含量分布在1%~3.18%、MnO含量分布在0.24%~1%,而釉中P2O5,MnO,K2O含量较胎相对提高。结果分析表明:原始瓷胎料可能选用含较高钾的瓷石; 釉应是添加了草木灰的钙釉; 周原遗址的原始瓷工艺尚处于制瓷技术初级阶段。

周原遗址; 原始瓷; 能量色散X射线荧光光谱; 工艺特征

引 言

瓷器的产生和发展是中华文明的重要组成部分。原始瓷的出现标志着我国制瓷技术的萌芽,并为以后高质量瓷器的出现提供了物质基础和必要的工艺条件,被认为是我国乃至世界陶瓷科学技术史上的一大里程碑。目前,关于原始瓷的工艺特征、南北方原始瓷器的关系、原始瓷产地等是考古学、陶瓷史和化学史的重要研究课题[1]。

根据考古发现,南方原始瓷主要分布在长江中下游的湖北、湖南、江西、安徽、江苏、浙江等地区; 北方原始瓷发现于黄河中下游河南、河北、山东、陕西等地[2]。然而,北方的原始瓷是在遗址或墓葬中出土,且数量相对较少,窑址尚未发现。而南方则不然,不仅在遗址和墓葬中有大量原始瓷,在瓷窑址也有丰富的原始瓷标本出土[3]。相对来说,南方原始瓷的研究较多,如吴隽曾采用能量色散X射线荧光对浙江德清和萧山、江西吴城、上海马桥和广东横岭山出土原始瓷的胎和釉进行了成分测定,认为这批样品胎的原料是南方瓷石[4]。由于原始瓷标本出土量的原因,北方原始瓷的研究进展较为缓慢。陈铁梅曾用中子活化分析方法对吴城、郑州、荆南寺、小双桥、安阳、周原、北京琉璃河和西安张家坡等遗址出土的原始瓷标本进行了测定,并将它们分成三种类型:吴城组、殷墟组、周原组[5]。程朱海对洛阳北窑等西周贵族墓中出土的原始瓷做过胎釉化学成分、物理性能和岩相特征的分析, 得出北窑原始瓷与南方吴越地区原始瓷器的化学组成基本接近[6]。随着北方出土原始瓷的数量逐渐增多,不断开展这些地区原始瓷制作工艺和产地的研究很有必要。

陕西地区在我国陶瓷文明发展史上具有重要的地位,多年的考古发掘也发现了不少商周时期的原始瓷,尤以西周时期为多,如扶风杨家堡西周墓、长安普度村西周墓、沣西大原村西周墓、长安张家坡遗址、岐山凤雏村遗址等均有数量不等的原始瓷出土[7]。截至目前,除陈铁梅对周原12片原始瓷和西安张家坡3片原始瓷做了中子活化的初步分析外,仅见周仁、李家治曾对陕西张家坡遗址出土的三片原始瓷胎的微观结构与化学组成,以及瓷片的某些物理性能、烧造温度等进行了科技分析,并得出这三片原始瓷与吴越青瓷胎的成分十分接近,烧造温度已达到1 200 ℃的结论[8]。本工作在陕西省考古研究院的支持下,采集了陕西周原遗址出土的二十余片原始瓷器样品,利用超景深三维视频显微系统、X射线荧光光谱仪等现代科技手段,对原始瓷器样品的胎和釉分别进行了显微形貌观察和无损化学组成分析,并初步探讨其工艺特征。

1 实验部分

1.1 样品

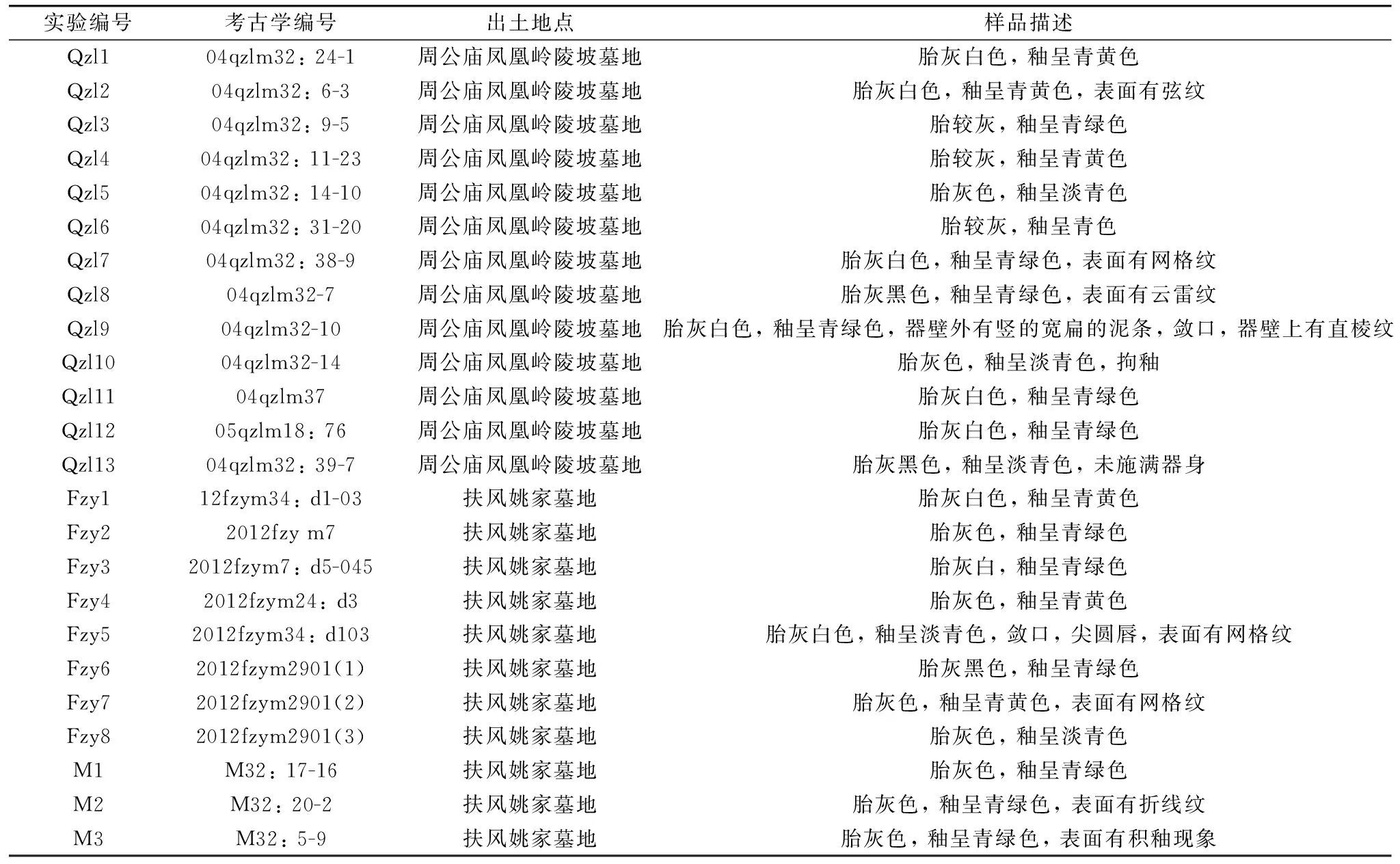

选取了周原遗址周公庙凤凰岭陵坡墓地和扶风姚家墓地出土的西周时期原始瓷残片24个,样品概况见表1。周原遗址在今岐山县京当、扶风县法门和黄堆三乡毗连的地带,是周族长期劳动、生息、繁衍的发祥地,先民们在这里创造了光辉灿烂的青铜文化,留下了丰厚的文化遗产。这里发现了周人早、中期的大型建筑居址和墓葬,有冶铜,烧陶,制作骨、玉、石器的各类手工业作坊遗存,还有大量的青铜器窖藏与重要甲骨文,出土有铜、陶、骨、玉、石质的各类器物。这充分证明了周原遗址的蕴含富有很重要地位。周原遗址原始瓷主要出土于周公庙西周墓和扶风姚家西周墓。2004年10月—2005年5月,陕西省考古研究院等单位对周公庙凤凰岭陵坡墓地进行了发掘,在M18和M32的盗洞中发现了原始瓷片,其中M32出土数百片之多,可辨的器形有豆、尊、甗等10余种,完整器数十件。2011年—2012年清理44座扶风姚家西周墓,在一些中型墓中出土有原始瓷,如:M30见有原始瓷簋、觯、尊[9]。

表1 原始瓷样品描述

1.2 方法

1.2.1 微观结构观察

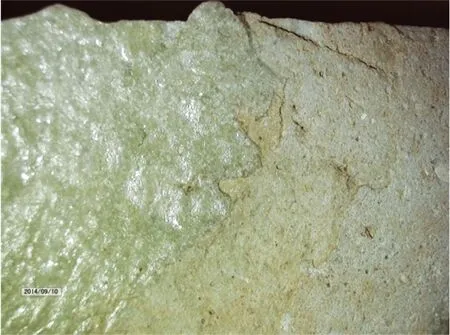

为了解原始瓷表面形貌和胎釉的微观结构,利用超景深三维显微视频系统对其进行了观察。因样品较多,根据观察结果,仅以下几张样品图片作为代表予以阐释(见图1—图6)。

1.2.2 原始瓷胎釉化学组成的XRF分析

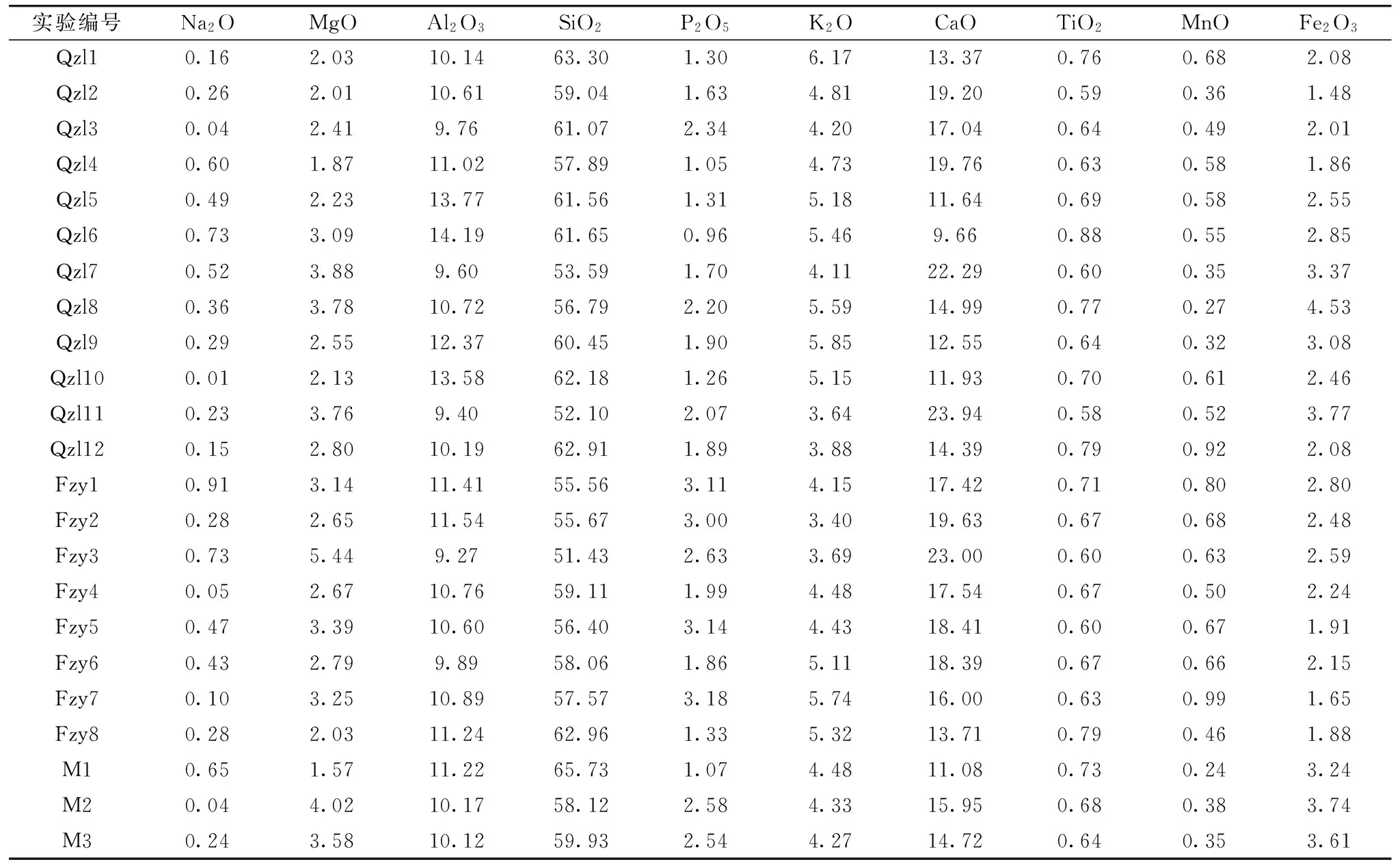

原始瓷化学组成分析采用德国布鲁克公司生产的ARTAX-400可移动式能量色散X射线荧光光谱仪。实验测试条件:Mo靶X射线,光管功率40 W,分析元素11Na-92U,空间分辨率0.2~1.5 mm。表2和表3分别为原始瓷样品胎釉的测试数据。

图1 Qzl3样品表面照片

表2 原始瓷胎氧化物含量

注:“-”表示仪器未检测出

表3 原始瓷釉氧化物含量

图2 M3样品表面照片

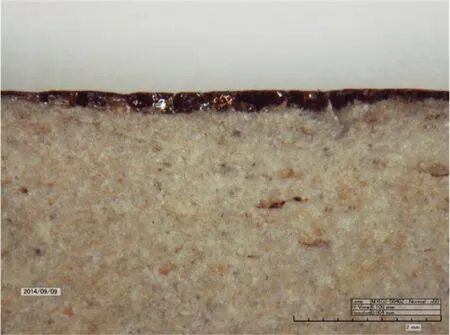

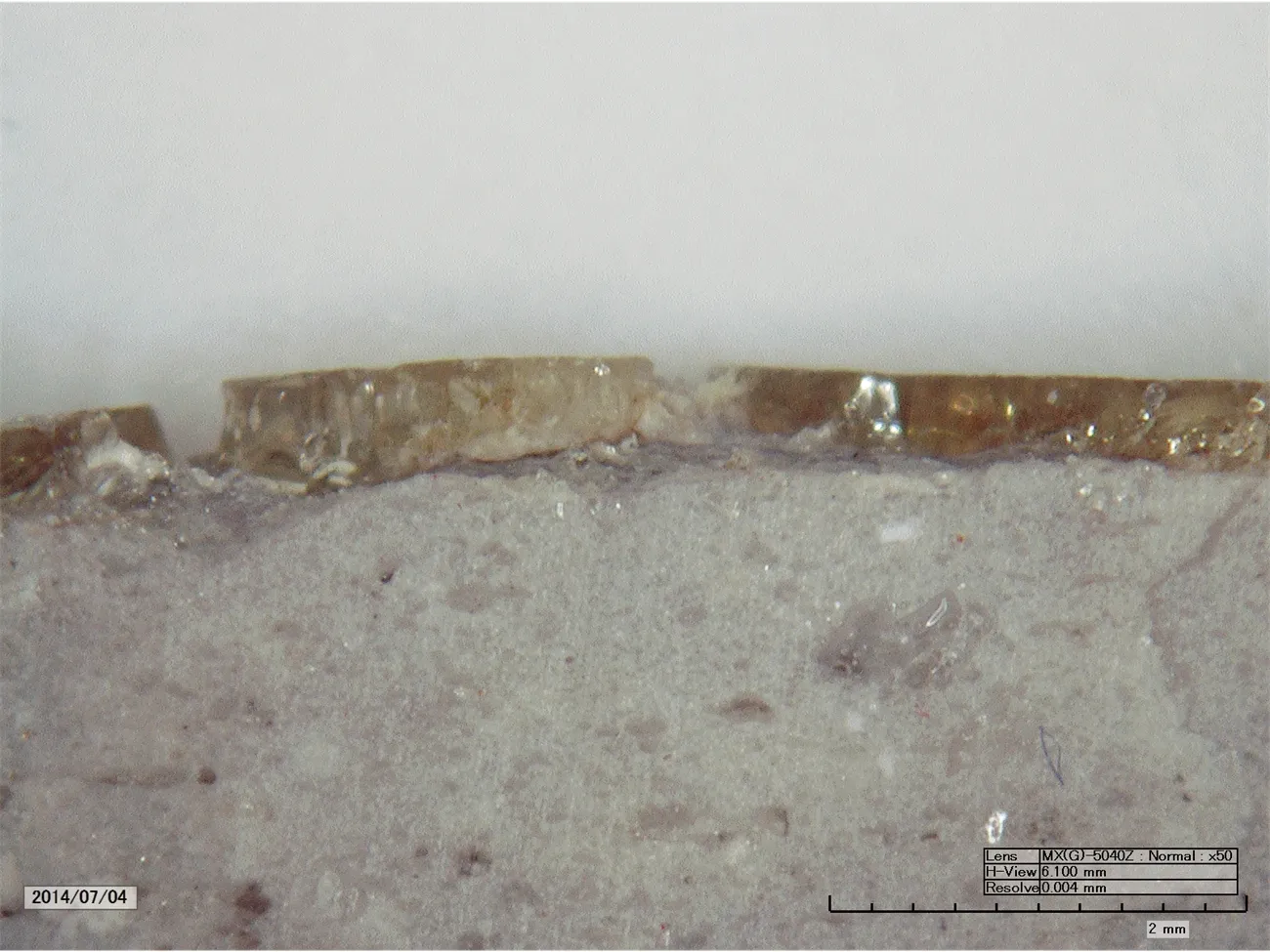

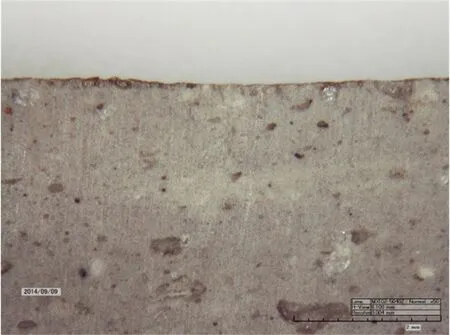

图3 M2样品胎釉显微结构照片

图4 Qzl2样品胎釉显微结构照片

图5 Qzl3样品胎釉显微结构照片

图6 Qzl4样品胎釉显微结构照片

2 结果与讨论

2.1 原始瓷胎的化学组成分析

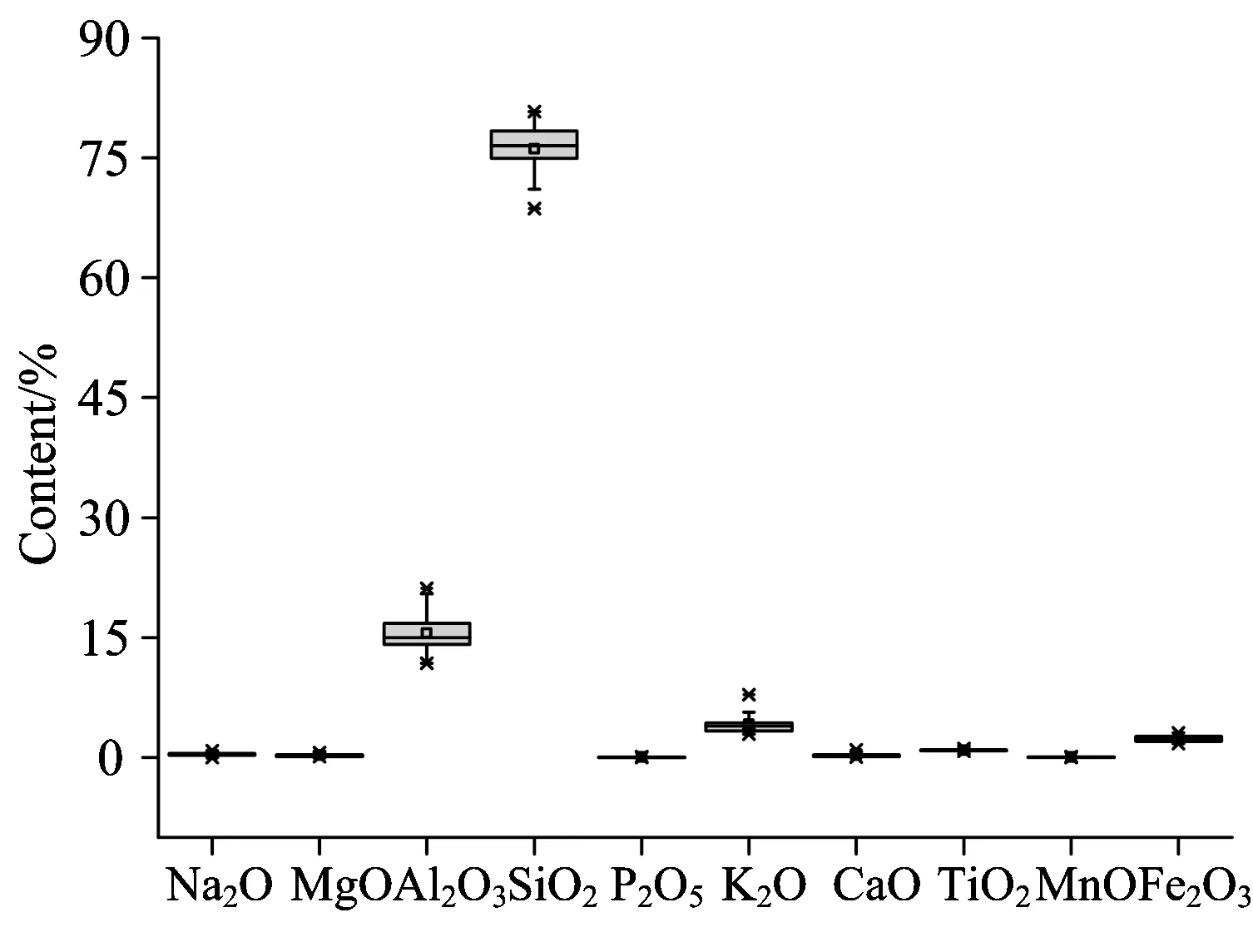

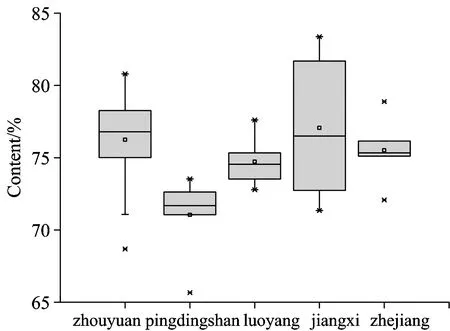

为了直观讨论,根据表2数据做成箱式图(见图7)。

图7 原始瓷胎成分含量箱式图

由图7和表2可见,周原遗址出土原始瓷除样品Fzy1胎中的Al2O3含量高达21.18%,其他集中在11.8%~17.21%之间,SiO2的含量范围为75%~80.5%, K2O含量在3%~7.85%之间,TiO2和Fe2O3等杂质含量相加约3%~4%。

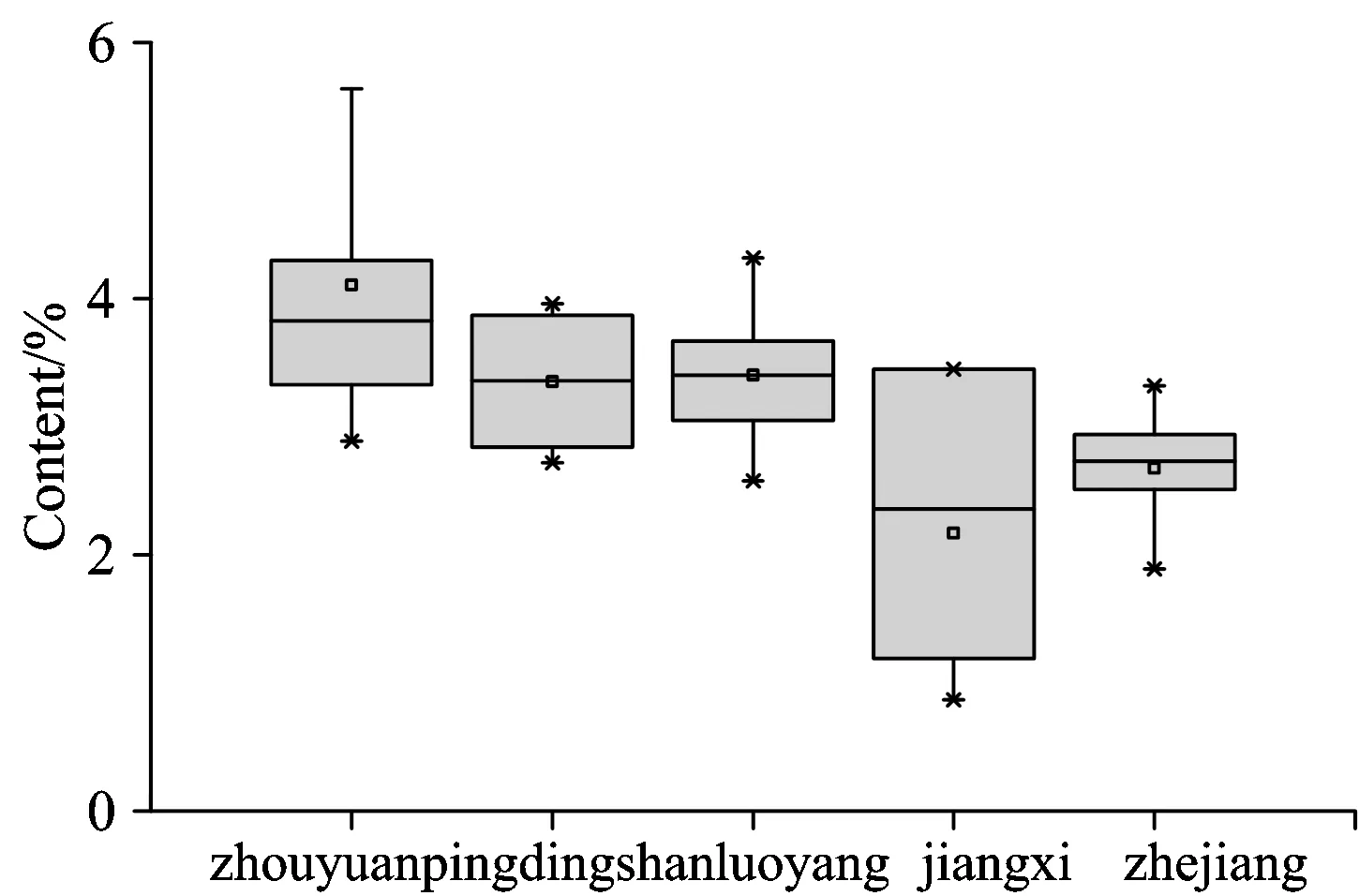

为进一步了解周原遗址出土西周时期原始瓷的胎质特征,与已发表的西周时期河南洛阳、江西地区(包括清江樊城堆、西周中期江西清江吴城、西周中晚期江西安义县台山、西周晚期江西九江神堆)、浙江地区(包括西周时期的浙江上林湖、浙江江山地山岗、浙江德清、浙江江山石门大麦山)的原始瓷胎的化学组成(主要是SiO2,Al2O3和K2O)[4]做对比分析,见图8—图10。

从图8—图10中可以看到,与其他地方出土的原始瓷相比,周原遗址原始瓷胎中SiO2含量较高,Al2O3的含量偏低,而K2O含量较高。因此,周原遗址原始瓷胎质和瓷石“高硅低铝”的特点相符[10-11],同时K2O含量较高,推测原始瓷胎料可能选自含钾量较高的瓷石。

2.2 原始瓷釉的化学组成分析

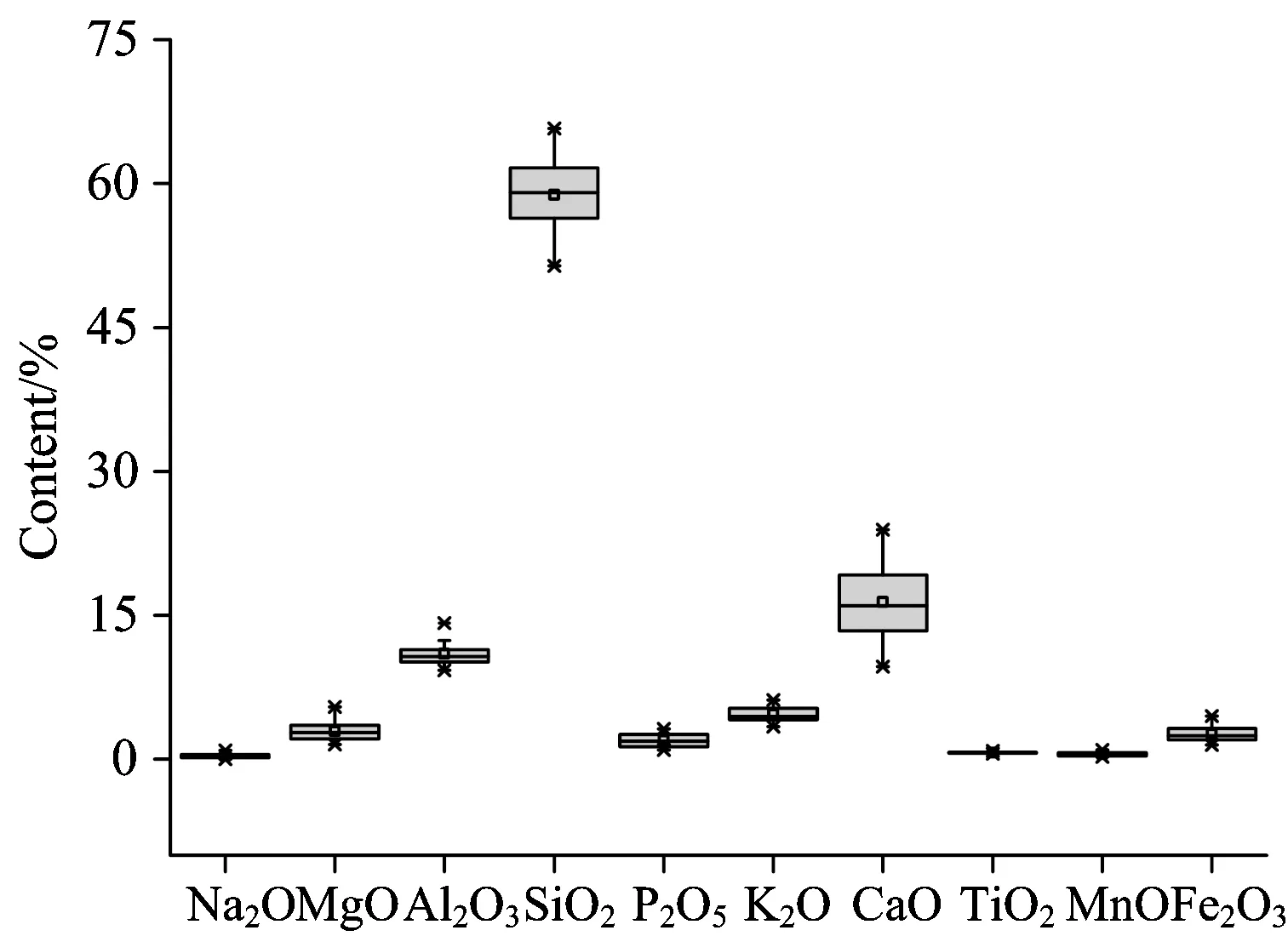

根据表3数据作箱式图(见图11)。

图8 原始瓷胎SiO2含量对比箱式图

图9 原始瓷胎Al2O3含量对比箱式图

图10 原始瓷胎K2O含量对比箱式图

由图11和表3可见,周原遗址原始瓷釉中MgO含量为2%~5.44%,P2O5的含量为1%~3%,比胎中的含量增加了30余倍, MnO的含量也有所增多,在0.3%~1%之间,K2O和Fe2O3没有较大的差异,CaO含量在10%~23.94%之间,可看出CaO的差异较大。

根据以往研究[12],原始瓷釉可分为三类:第一类是高钙低铁原始瓷釉,CaO的含量较高,高者可达25%; 第二类三氧化二铁、氧化钾的含量较高,氧化钙的含量较低; 第三类氧化钙含量适中,在10%左右,釉呈青灰色或灰黄色。此外,

图11 原始瓷釉成分含量箱式图

商周时期的高温釉多为钙釉,采用的助熔剂为草木灰或草木灰配以适当的粘土,且历史文献资料中也有草木灰是古代制釉中使用最多原料的记载[1]。草木灰的成分主要有P2O5,CaO,K2O,MnO2,MgO等,若釉中掺入草木灰,测得的P,Mn,Ca,Mg等元素的含量相较于胎中会有所增加。CaO的含量变化较大是因为原始瓷生产具有一定的初级性,粘土中CaO含量较低,掺入不同量、甚至不同种类的草木灰,必然会导致原始瓷釉的CaO含量高低不均。由此说明周原遗址的原始瓷釉应是加入了草木灰的钙釉。

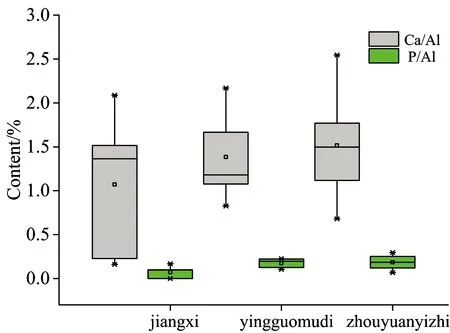

值得一提的是,朱剑曾将南北方地区出土的原始瓷釉中Ca/Al和P/Al两组数据进行分析,发现不同地区Ca/Al比值和P/Al比值有一定的差距,北方出土的原始瓷差距较大,但一般都高于南方。为深入了解周原遗址出土原始瓷釉的地区特征,现将周原遗址与已知的河南应国墓地、江西地区原始瓷釉的P/Al和Ca/Al做对比分析(见图12)。

图12 原始瓷釉P/Al和Ca/Al含量对比箱式图

从图12可以看出,周原遗址原始瓷的Ca/Al比值稍高于应国墓地的原始瓷,P/Al比值稍低于应国墓地的原始瓷,但两比值同样高于南方原始瓷。由此可见,周原遗址出土的原始瓷釉质和北方的河南应国墓地原始瓷较为接近。

2.3 周原遗址原始瓷工艺特征初探

根据显微观察结果,可见胎中未熔颗粒、孔隙较多,还有一些白色未熔的晶体类物质,初步推测窑工在筛选胎料时比较粗糙,没有将大的颗粒完全筛除,从而导致胎中杂质较多。同时,窑工在制作胎泥时,没有将胎泥中的空气赶尽,揉搓力度、时间不够,因而造成胎中气孔较多。釉中气泡较多,釉层较浑浊,不够清透,釉层较薄,厚度不均匀,可看到积釉、流釉、器表未全部施釉等现象。采用草木灰制成的高温钙釉在高温状态下流动性较大,易出现流釉现象,导致釉面不够平整[13]。

周原遗址的原始瓷胎釉成分分析显示,胎料使用的是高钾类瓷石。胎色发灰与Ti和Fe元素含量有关,TiO2含量低于0.2%,Fe2O3含量在1%以下,并配合一定的工艺才能减少它们的发色影响。由此可知,当时的窑工可能尚未意识到要将TiO2和 Fe2O3的含量降低到1%以下。釉属于加入草木灰的钙釉,釉色呈现淡青色、青黄色、青绿色等不同的颜色,这是由于呈色的Fe2O3在还原气氛下被还原成FeO,它熔化在玻璃相中就呈现青色,在氧化气氛下烧制的Fe2O3基本不变则偏向黄色[12],这批样品釉色为淡青色和青黄色等,由于实验仪器存在些许色差,图1和图2釉面呈现淡青色,但实际颜色稍偏黄,并且大部分样品的显微结果都是青黄色,说明原始瓷器是在氧化气氛下烧制而成的。

综上可见,周原遗址出土原始瓷工艺尚未成熟,处于制瓷技术的初级阶段。

3 结 论

(1)周原遗址出土原始瓷胎料来自于含钾较高的一类瓷石; 釉为加入草木灰制成的钙釉。

(2)原始瓷胎制作粗糙,杂质孔隙较多; 施釉不均,釉层不够清透,存在流釉和积釉现象。制瓷工艺尚属于初级阶段。

(3)研究结果为进一步探索我国北方出土原始瓷工艺特征及其产地提供了新的资料与信息。

[1] ZHANG Mao-lin,WU Jun-ming,LI Qi-jiang(张茂林,吴军明,李其江).China Ceramics(中国陶瓷),2012, 48(1): 13.

[2] YU Wen-zhi(余文质).China Ceramics(中国陶瓷),2014,50(5): 90.

[3] The Institute of Archaeology of Zhejiang Province(浙江省文物考古研究所).Cultural Relics(文物),2009, (12): 4.

[4] WU Jun,ZHANG Mao-lin,WU Jun-ming(吴 隽,张茂林,吴军明).Chinese Journal of Spectroscopy Laboratory(光谱实验室),2012, 29(6): 3284.

[5] CHEN Tie-mei,JING Zhi-chun(陈铁梅,荆志淳).Archaeology and Technology(考古与科技),2003, (7): 645.

[6] LIAO Gen-shen(廖根深).Archaeology(考古),1993,(10):936.

[7] ZHANG Li-fang(张利芳).Art Research(艺术研究),2014(3):163.

[8] ZHOU Ren,LI Jia-zhi,ZHENG Yong-pu(周 仁,李家治,郑永圃).Archaeology(考古),1960, (9): 48.

[9] TANG Yu-yun(汤毓赟).Cultural Relice of Central China(中原文物),2012(1):12.

[10] Thilo Rehren,Yin Min,Zheng Jianming.Journal of Archaeological Science, 2011, (38): 2352.

[11] Th.Rehren,Yin M.Journal of Archaeological Science, 2012, (39): 2969.

[12] LI Jia-zhi(李家治).History of Science and Technology in China, Volume Ceramics(中国科学技术史,陶瓷卷).Beijing: Science Press(北京:科学出版社),1998.

[13] YE Zhe-min(叶喆民).History of Chinese Ceramics(中国陶瓷史).Beijing: Life·Reading·New Knowledge Sanlian Stores(北京:生活·读书·新知三联店),2006.629.

(Received Dec.26, 2014; accepted Apr.15, 2015)

*Corresponding author

Study on Technological Characteristic of the Proto-Porcelain on Western Zhou Dynasty Excavated from Zhouyuan Site in Shaanxi Province

ZHOU Yi-chen1,LING Xue1*,WEI Nü1,ZHONG Jian-rong2

1.Key Laboratory of Cultural Heritage Research and Conservation (Northwest University), Ministry of Education and Cyrus Tang Laboratory of Cultural Heritage (Northwest University), Xi’an 710069, 2.Archaeological Research Institute of Shaanxi Province, Xi’an, 710054, China

In southern region, the proto- porcelain have been found in large number and its excavation sites are relatively concentrated, thus its processing technique and origin have been studied thoroughly.However, as to proto-porcelain in northern region, the unearthed sites are scattered in distribution and its quantity is less.So there is limited analysis as to the technology.Since shaanxi zhouyuan relics unearthed a large number of proto-porcelain, it is necessary to give detailed analysis to them.In order to explore the technological characteristic of proto-porcelain of Western Zhou Dynasty which was excavated from Zhouyuan site in Shaanxi province, in this article three-dimensional video microscopy system was used to observe the microstructure and energy dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer was used to test the chemical composition of the proto-porcelain body and glaze.The results of microscopic observation indicated that the proto-porcelain body quality was rough and had many unmelting particles and pores; the glaze layer was uneven and distributes many bubbles.The results of chemical composition in the body showed that the content of Al2O3was between 11.8%~17.21%, SiO2is 75%~80.5%, K2O is 3%~7.85%.However the content in the glaze of CaO is between 11.08%~23.94%, P2O5is 1%~3.18%, MnO is 0.24%~1%; the content of MnO, P2O5, K2O in the glaze had improved greatly more than those in the body.The above results showed that the raw materials of proto-porcelain body may use the chinastone which contains more potassium; and the plant ash should be added in the calcareous glaze; the manufacturing characteristic of the proto-porcelain found in Zhouyuan site was still at the primary stage in Chinese porcelain’s history.

Zhouyuan site; Proto-porcelain; EDXRF; Manufacturing characteristic

2014-12-26,

2015-04-15

国家社科基金重大招标项目(12&ZD195),教育部人文社会科学研究一般项目(13YJC780002),陕西省教育厅项目(12Jk0179)和西北大学研究生创新基金项目(2013006)资助

周羿辰,女,1991年生,西北大学文化遗产学院硕士研究生 e-mail: 1226241575@qq.com *通讯联系人 e-mail: lxue@ustc.edu

O657.3

A

10.3964/j.issn.1000-0593(2016)05-1514-07

——鲁青瓷釉下彩(春夏秋冬)