内蒙古草原植被最大光能利用率取值优化研究

包 刚,辛晓平,包玉海,王牧兰, 3,元志辉, 3,乌兰吐雅

1. 呼伦贝尔草原生态系统国家野外科学观测研究站/中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081

2. 内蒙古师范大学内蒙古自治区遥感与地理信息系统重点实验室,内蒙古 呼和浩特 010022

3. 内蒙古师范大学地理科学学院,内蒙古 呼和浩特 010022

4. 内蒙古自治区农牧业科学院,内蒙古 呼和浩特 010031

内蒙古草原植被最大光能利用率取值优化研究

包 刚1, 2,辛晓平1*,包玉海2,王牧兰2, 3,元志辉2, 3,乌兰吐雅4

1. 呼伦贝尔草原生态系统国家野外科学观测研究站/中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081

2. 内蒙古师范大学内蒙古自治区遥感与地理信息系统重点实验室,内蒙古 呼和浩特 010022

3. 内蒙古师范大学地理科学学院,内蒙古 呼和浩特 010022

4. 内蒙古自治区农牧业科学院,内蒙古 呼和浩特 010031

针对目前CASA (carnegie-ames-stanford approach)模型等植被生产力模型植被最大光能利用率的取值未对草原进行区分的问题,以内蒙古草甸草原、典型草原和荒漠草原为研究对象,结合野外实测NPP(net primary productivity)数据和CASA模型的建模思路优化了三大草原类型植被最大光能利用率,并以此为基础模拟分析了其植被光能利用率和NPP时空格局。结果表明,基于99个地面采样点所建立的一元二次方程模拟的草甸草原、典型草原和荒漠草原最大光能利用率分别为0.654,0.553和0.511 gC·MJ-1,平均为0.573 gC·MJ-1。与未对草原类型进行区分而统一取值为0.541 gC·MJ-1的结果相比,实测NPP与模拟NPP之间的决定系数和和均方根误差分别提高了0.024和2.62 gC·(m2·month-1)-1。受水热组合和草原类型的空间格局的影响,内蒙古草原植被光能利用率和NPP总体上由东北向西南逐渐下降趋势,呈明显的单峰季节变化特征。但光能利用率和NPP的最大值出现的月份有所不同,分别出现在8月份和7月份,这可能与植被吸收的光合有效辐射和光能利用率的最高值出现的月份不同有关。光能利用率和NPP平均值按草甸草原>典型草原>荒漠草原的顺序依次降低。

最大光能利用率;草原类型;CASA模型;内蒙古;时空格局

引 言

光能利用率(light use efficiency, LUE,单位:gC·M·jol-1)是指植被把所吸收的光合有效辐射转化为有机碳的效率,是估算植被净初级生产力(net primary productivity,NPP)的一个关键变量。在估算植被生产力的诸多光能利用率模型中,通过对最大光能利用率(εmax)产生影响的环境综合胁迫因子来计算植被光能利用率[1-3]。植被最大光能利用率是指植被在没有任何限制条件的理想条件下通过光合作用将所截获并吸收的光合有效辐射转化为有机干物质的效率,其取值因不同的植被类型而有所不同[4]。其取值大小直接影响植被实际光能利率的计算和最终的净初级生产力的模拟结果,是影响初级生产力估算模型精度或各模型模拟结果之间存在一定偏差的主要原因之一[4-5]。综上所述,不同类型植被最大光能利用率取值优化对改进生产力模型,提高模拟精度和减小不确定性等具有重要意义。

作为光能利用率模型的代表,CASA(carnegie-ames-stanford approach)模型已经在不同尺度植被净初级生产力模拟及陆地生态系统对气候变化的响应研究中得到较广泛应用[1, 3, 6-7]。但由于所采用的实测数据不同以及最大光能利用率本身因不同的植被类型或同一种植被类型在亚类的不同或生态环境条件的不同而有所差异[4-5],在CASA模型的最大光能利用率取值上一直存在偏差。这将直接导致最终净初级生产力模拟结果的不确定。Potter和Field在全球尺度没有区分植被类型,统一取值为0.389 gC·MJ-1[1-2]。彭少麟将广东植被最大光能利用率取值为1.25 gC·MJ-1[8]。Mao等将东北地区沼泽湿地植被最大光能利用率取值为0.542 gC·MJ-1[3]。朱文泉利用全国690个观测点的实测NPP数据,模拟获得中国10种典型植被最大光能利用率介于0.389~0.985之间[4]。Yu等在东亚地区模拟得到的13种主要植被类型的最大光能利用率介于0.389~0.978之间[5]。尽管上述取值在其对应尺度上具有应用价值,但直接应用于具体植被类型或研究区可能带来较大误差。需要指出,CASA模型所取最大光能利用率值未对草甸草原、典型草原、荒漠草原等草原类型进行进一步的细分,而所有草原类型统一取值为0.389[1]或0.541[5],这可能对草原植被生产力模拟带来不确定性。因此针对不同草原类型,结合相应实测NPP数据,确定不同类型草原植被最大光能利用率,基于此更准确反映实际光能利用率空间格局和更高精度地估算草原植被NPP更为重要。

鉴于此,本研究以内蒙古草原植被为研究对象,结合内蒙古草原植被空间数据、地面实测NPP数据、气象数据和MODIS-NDVI等数据,根据CASA模型的建模思路开展草甸草原、典型草原和荒漠草原的最大光能利用率取值优化研究,探讨优化不同草原类型植被最大光能利用率对NPP模拟精度的影响。

1 实验部分

CASA模型的驱动变量主要包括每月的NDVI数据、栅格化的气象数据(月平均温度、月总降水量、月太阳总辐射)和植被类型数据,其来源及处理过程分别如下所述。

1.1 数据处理

1.1.1 NDVI数据

本文选取2009年4—10月(地面样方数据为2009年)空间分辨率为500 m×500 m,时间分辨率为16 d的MODIS NDVI产品MOD13A1作为CASA模型输入。每月NDVI数据通过最大值合成法(maximum value composite, MVC)获得[9]。利用MODIS Reprojection Tools(MRT)工具对NDVI数据进行拼接、投影和数据格式转换等预处理,采用Albers投影。

1.1.2 草地生物量数据及NPP转换

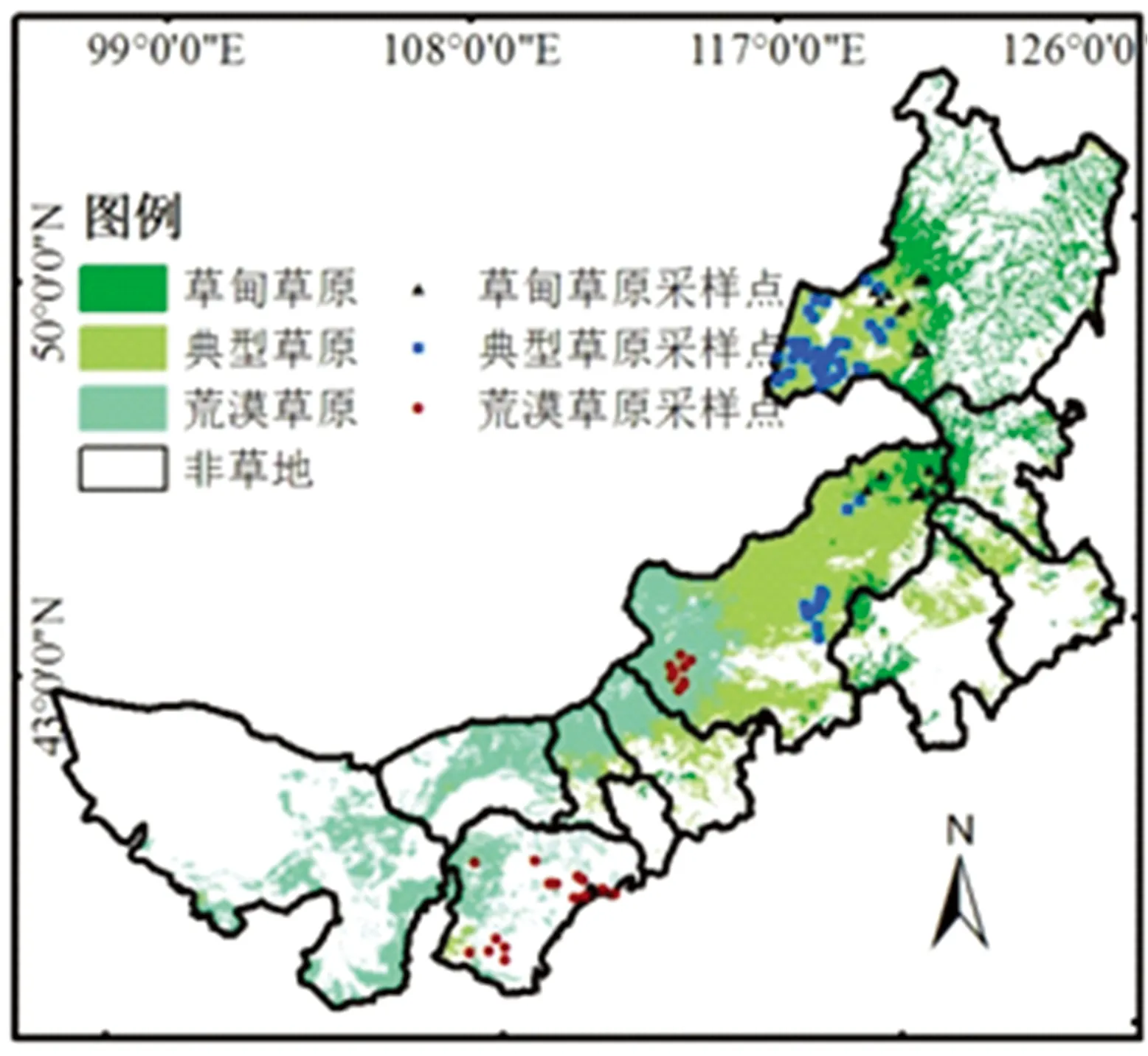

草地生物量数据:草地生物量数据为2009年和2012年野外调查的样方数据。结合内蒙古植被类型图,在草甸草原、典型草原和荒漠草原范围内共设计110个大小为1 m×1 m样方(图1),采用收割法和挖掘法获取草地地上和地下生物量。其中,2009年样方为99个,不包含地下生物量;2012年样方为11个,包括地上和地下生物量,在此主要用于确定典型草原地下和地上生物量比例[10]。在每个样方内进行植物高度、种类和覆盖度等调查之后,收割其所有地上绿色植物装入土样品袋,编号,带回实验室称其鲜重,然后在70 ℃恒温条件下烘干至恒重,称量地上干重。地下生物量挖掘法:由于地下生物量的采集相对复杂和工作量大等现实,地下生物量的采集只在2012年11个样方内开展。完成地上生物量的调查之后,采用挖掘法在样方正中间挖取大小为0.25 m×0.25 m的根样(即样方的1/4),将挖取的根样连土一并带回实验室晾干后,置于孔径为0.150 mm纱网中冲洗,晾干和编码等,将根系和土壤完全分离。取样深度视植物根系分布深浅而定,一般为40 cm~70 cm之间。将由土壤分离后的根系放入烘箱在70 ℃恒温条件下烘干至恒重,称量干重并乘以16获得1 m×1 m样方地下生物量。由于2012年11个样方全部分布在典型草原区,根据地下生物量干重和地上生物量干重,得到内蒙古典型草原地下/地上生物量比值平均值4.127。而草甸草原和荒漠草原的比值来源于Piao等研究结果,分别取5.26和7.89[10]。

图1 研究区草原类型空间格局及采样点分布

生物量数据的NPP转换:生物量是生态系统一定时间内单位面积所包含的活的生物有机体的总干物质量,单位为g·m-2,是净生产力的存留部分。而净初级生产力是指在单位时间内在单位面积上所累积的有机物质量,一般以碳为单位[即碳通量单位:gC·(m2·t-1)-1],是生物量形成的基础,在一定程度上代表生物量形成的速度。因此,基于地面实测NPP数据优化草原植被最大光能利用和验证模型模拟结果时必须先将地面实测生物量转换为NPP,以保证模型输出NPP和地面实测NPP的一致。在此,利用Gill等提出的方法将实测生物量转换为NPP[11]

NPP=ANPP+BNPP

(1)

BNPP=BGB×(liveBGB/BGB)×turnover

(2)

turnover=0.000 9(g·m-2)×ANPP+0.25

(3)

式中,ANPP和BNPP分别表示地上和地下NPP;BGB为累计的地下生物量,通过野外采样或不同类型草原地上地下生物量比值来计算获取[10]。liveBGB为当年地下活生物量,liveBGB/BGB表示活根系生物量占总根系生物量的比例,取Gill等确定的值liveBGB/BGB=0.6;turnover为草地根系周转值。将地上生物量按照碳素比例(36.98%)换算成含碳量(ANPP)[12]。

1.1.3 气象数据

气候数据采用文献[13]蒙古高原栅格化气象数据产品。此数据产品来自于蒙古高原108个标准气象观测站(内蒙古48个站点,蒙古国60个站点)的月平均气温、月总降水量和22个太阳辐射站的太阳辐射数据(内蒙古8个站点,蒙古国14个站点)。利用内蒙古行政界线对蒙古高原栅格化气象数据进行掩膜处理获得内蒙古范围的气象数据。

1.1.4 植被类型数据

植被类型数据来自数字化的1∶100万内蒙古植被图。在ArcGIS10.0环境下对植被图进行投影转换、数字化和栅格化等处理,获得投影和分辨率与遥感数据一致的植被数字化产品,用于不同类型草原空间格局的提取。

1.2 研究方法

根据CASA模型的建模思路[式(4)和式(5)][1-2],采用最小二乘法对内蒙古三大草原植被最大光能利用率进行优化。从CASA模型的表达式[式(4)和式(5)]可以看出,如果先确定某种草原类型的一组NPP,APAR,温度胁迫因子和水分胁迫因子,可根据误差最小原则建立开口向上的一元二次方程[式(6)和式(7)],模拟其最小值所对应的横坐标值,即最大光能利用率[4-5]。

(4)

(5)

式中,APAR(x,t)表示像元x在t月吸收的光合有效辐射,ε(x,t)表示像元x在t月的实际光能利用;εmax表示在理想条件植被最大光能利用;Tε1(x,t)和Tε2(x,t)表示低温和高温对光能利用率的胁迫作用,而Wε(x,t)表示水分对光能利用率的胁迫作用。

(6)

(7)

式中,i表示某一草原类型的样本数,j为某一草原类型的最大样本数,m为NPP实测数据,来自野外样本数据[式(1)—式(3)];n来自CASA模型的基本表达式,即n=APAR×Tε1×Tε2×Wε,ε*为待定的某一草原类型的最大光能利用率。

在优化不同草原类型最大光能利用率的基础上,通过式(4)和式(5)分别模拟内蒙古草原植被实际光能利用和植被净初级生产力。为评价区分草原类型优化最大光能利用率对NPP模拟结果的影响,分别将Yu等[5]在东亚所有草原类型统一使用的最大光能利用率值0.541和本文优化结果作为变量输入模型,分别模拟出NPP,并与实测NPP进行比较。

2 结果与讨论

2.1 三大草原植被最大光能利用率

基于式(4)—式(7),结合野外考察获取的草甸草原、典型草原、荒漠草原实测NPP数据,建立了优化三大草原植被最大光能利用的一元二次方程[式(8)],并通过对其进行一阶求导得到最大光能利用率值,分别为0.654,0.553和0.511 gC·MJ-1。三类草原最大光能利用率平均值为0.573 gC·MJ-1。表1为用于建立一元二次方程的99个观测点实测NPP和APAR×Tε1×Tε2×Wε值。

(8)

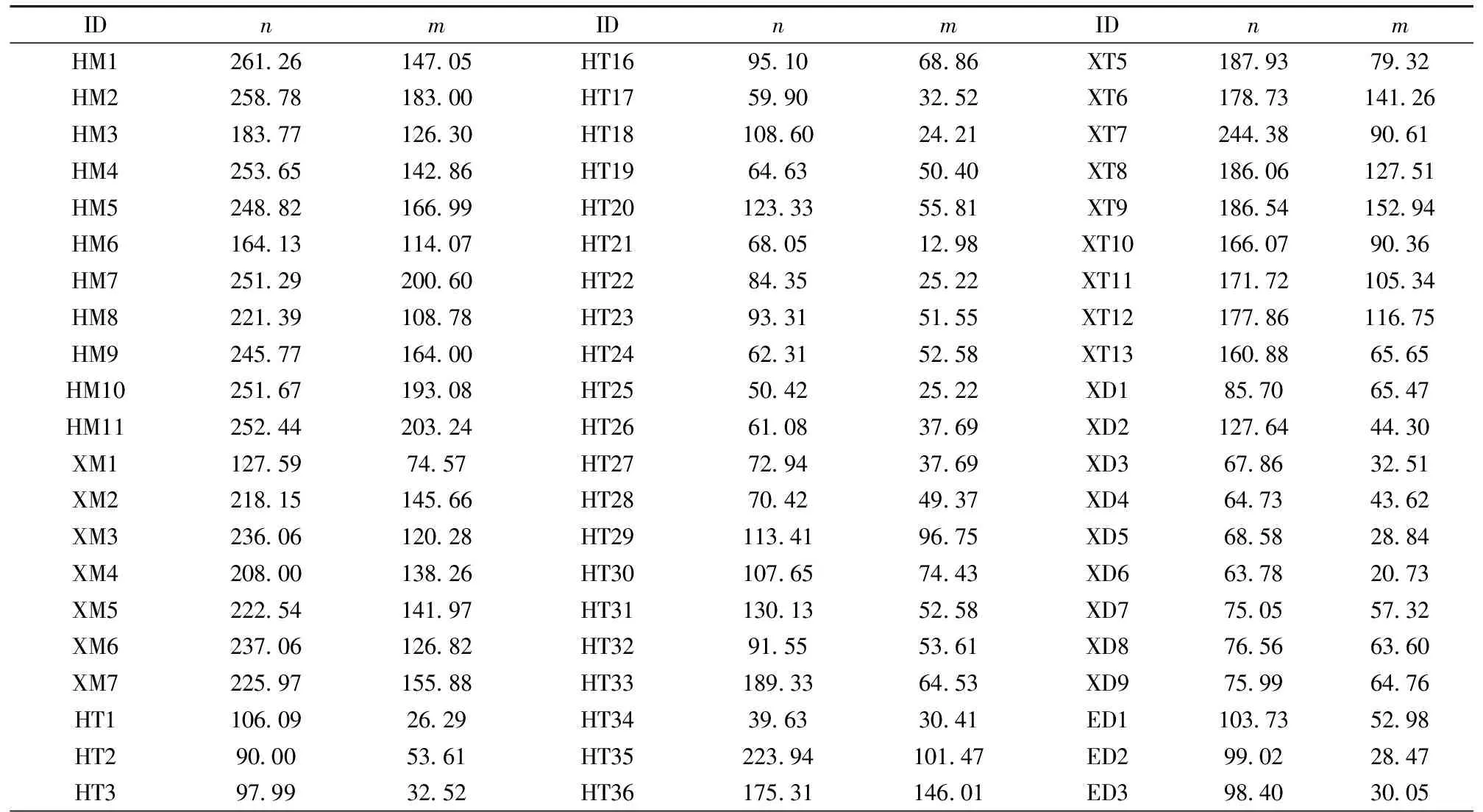

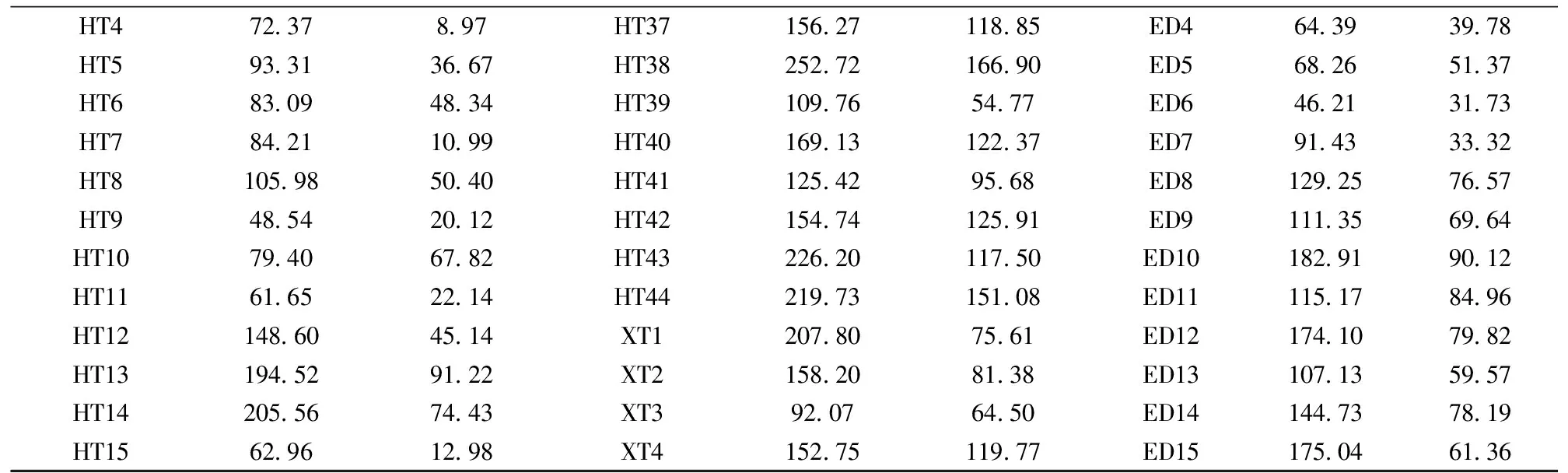

表1 计算不同类型草原植被最大光能利用率的模型输入数据

续表1

HT472 378 97HT37156 27118 85ED464 3939 78HT593 3136 67HT38252 72166 90ED568 2651 37HT683 0948 34HT39109 7654 77ED646 2131 73HT784 2110 99HT40169 13122 37ED791 4333 32HT8105 9850 40HT41125 4295 68ED8129 2576 57HT948 5420 12HT42154 74125 91ED9111 3569 64HT1079 4067 82HT43226 20117 50ED10182 9190 12HT1161 6522 14HT44219 73151 08ED11115 1784 96HT12148 6045 14XT1207 8075 61ED12174 1079 82HT13194 5291 22XT2158 2081 38ED13107 1359 57HT14205 5674 43XT392 0764 50ED14144 7378 19HT1562 9612 98XT4152 75119 77ED15175 0461 36

注:n和m对应于式(7),分别表示APAR×Tε1×Tε2×Wε和实测NPP,H,X,E代表呼伦贝尔、锡林郭勒草原和鄂尔多斯高原,M,T,D分别代表草甸草原、典型草原和荒漠草原

Note:nandmcorrespond to equation (7), represent APAR×Tε1×Tε2×Wεand field surveyed NPP, respectively, H, X, E represent Hulun Buir, Xilingol grassland and ordos pluteau, M, T, D respresent meadow, typical and desert steppe, respectively

2.2 NPP模拟精度验证

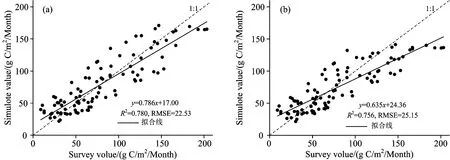

为评价分草原类型优化最大光能利用率后对草地NPP模拟的影响,将优化后的最大光能利用率值和其他相关变量输入CASA模型模拟获得了样方观测点的NPP。图2(a)显示了分草原类型(草甸草原、典型草原、荒漠草原)确定最大光能利用率后模拟得到的NPP与实测值之间的关系。总体来看,NPP实测值与模拟值之间有良好的线性关系,两者之间的决定系数达到0.78,通过0.001的显著性水平[图2(a)]。综合考虑模拟误差和模型模拟常用精度范围得出[6],本文模拟结果能够反映研究区草原植被NPP的变化状况,可以用来分析NPP时空变化格局。与Yu等[5]未对草原进行区分而统一取0.541 gC·MJ-1的结果相比[图2(b)],本研究的模拟精度有所提升,模拟NPP和实测值之间的决定系数和均方根误差分别提高了0.024和2.62 gC·(m2·month-1)-1,且优化不同草原类型最大光能利用率后,拟合线更接近于1∶1线。

图2 NPP模拟值与实测值的比较

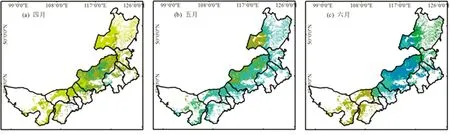

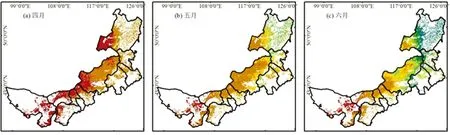

图3 2009年内蒙古草原植被生长季各月份光能利用率空间格局

2.3 内蒙古草原植被光能利用率空间分布

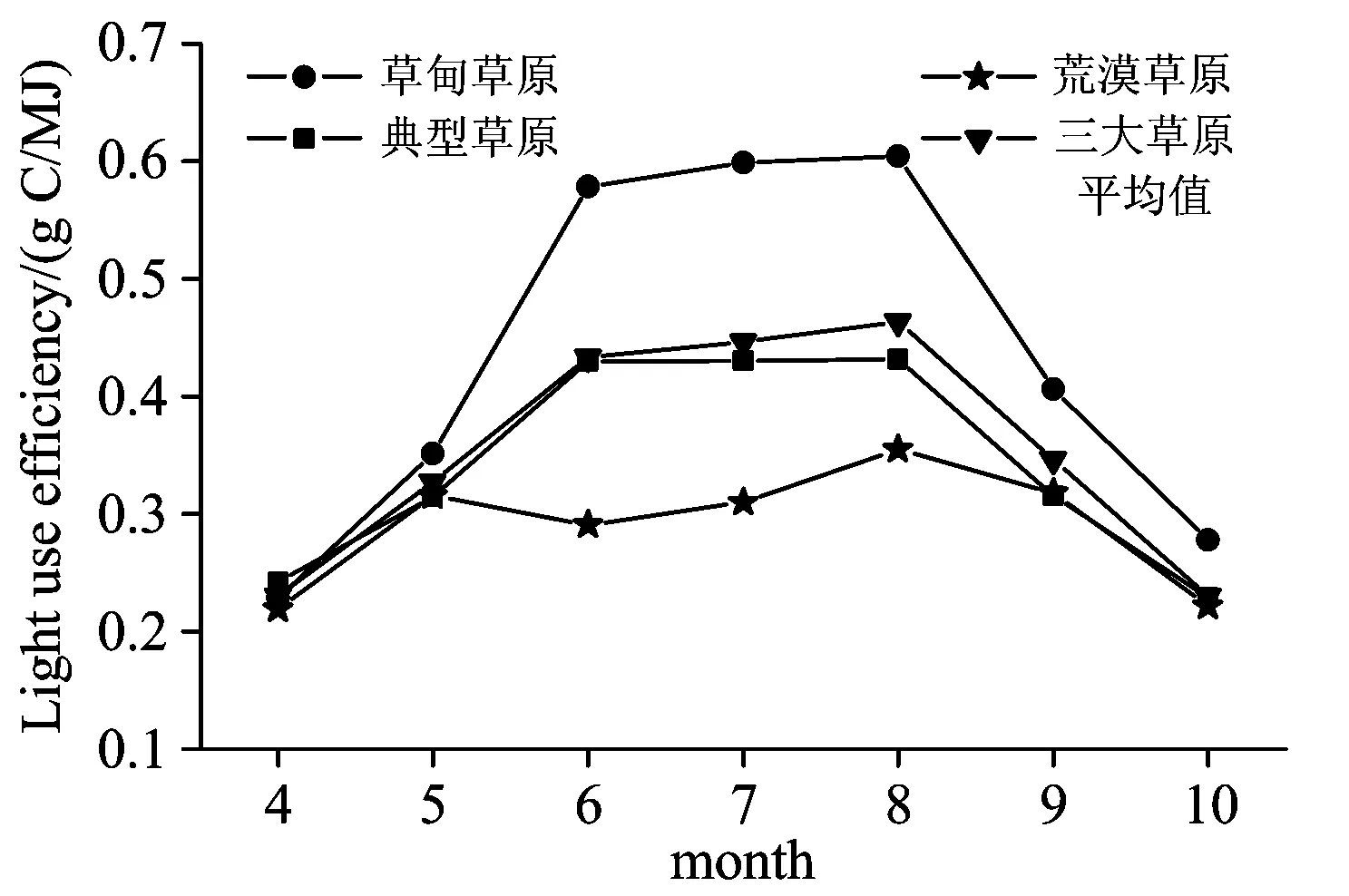

图3为根据CASA模型的光能利用率子模型[式(5)]计算得到的内蒙古草原生长季光能利用率空间分布格局。由图3可以看出内蒙古草原植被生长季光能利用率总体分布与其草原类型的分布基本一致,高值区主要分布在降水相对丰富的东北部草甸草原区,而低值区主要分布在西南部荒漠草原区。中部典型草原的光能利用率处于中间水平,各月份平均值约为0.45 gC·MJ-1。从月际变化看,随着时间的推移,内蒙古草原植被光能利用率呈先增加后下降的单峰趋势,与其温度和降水量的变化高度一致(图3),统计结果进一步证实了这一点(图4)。总体看,所有类型草原光能利用率在8月份达到最大值,分别为0.605,0.431和0.355 gC·MJ-1,其次为7月份为0.598,0.430和0.310 gC·MJ-1,最低值主要出现在4月份,分别为0.228,0.242和0.219 gC·MJ-1。三大草原平均光能利用率曲线季节变化规律与典型草原比较一致,说明典型草原光能利用率最为接近内蒙古所有类型草原植被光能利用率的平均水平(图4)。

图4 内蒙古草地生长季光能利用率变化

2.4 内蒙古草原植被NPP空间格局

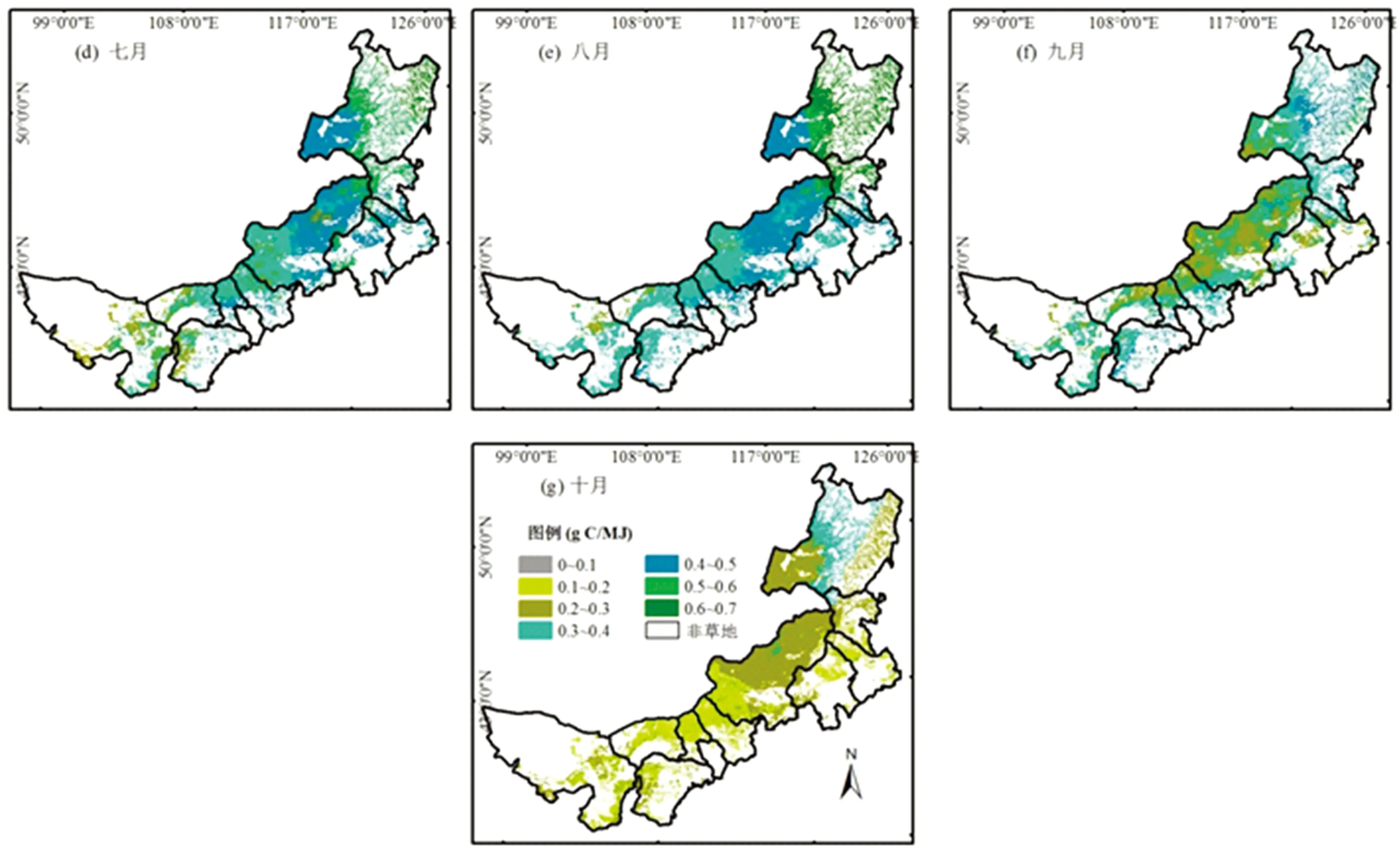

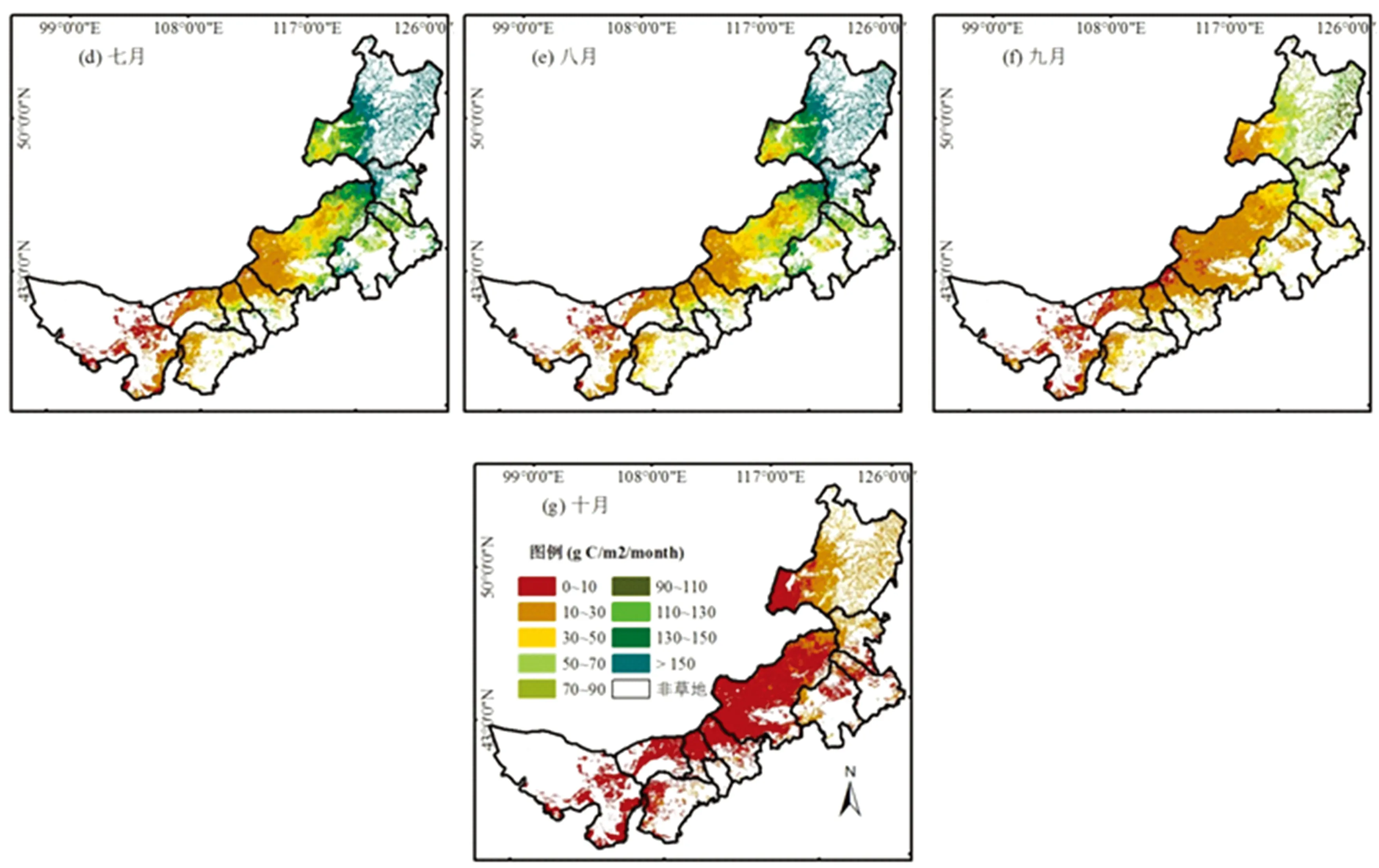

由图5可以看出,与植被光能利用率空间格局相似,内蒙古草原植被NPP分布同样表现为由东北向西南呈逐渐递减趋势,该分布特征与研究区水热梯度和植被类型变化保持了较好的一致性,但各月份NPP大小有明显区别,如6,7和8月份研究东北部草甸草原区NPP达到了130 gC·(m2·month-1)-1以上,而中部30~90 gC·(m2·month-1)-1之间;4和10月份所有草原类型NPP均低于30 gC·(m2·month-1)-1(图5)。与光能利用率的月变化不同,草甸草原、典型草原和荒漠化草原植被NPP的最高值均出现在7月,分别为164.2,69.1和22.9 gC·(m2·month-1)-1,其次为8月份,为156.6,62.2和19.7 gC·(m2·月-1)-1,这可能草原植被在7月份吸收的光合有效辐射比8月份大有关。最小值主要集中在10月份(图6)。

图5 2009年内蒙古草原植被生长季各月份NPP空间格局

图6 内蒙古草地生长季NPP变化

3 结 论

以内蒙古草原类型数据、气象数据和MODIS NDVI数据为数据源,结合地面实测NPP数据和CASA模型的建模思路,建立计算草甸草原、典型草原和荒漠草原最大光能利用率的一元二次多项式,开展了三大草原植被最大光能利用率取值优化研究。通过研究得出以下结论:

(1)经过一元二次多项式模拟优化的内蒙古草甸草原、典型草原和荒漠草原的植被最大光能利用率分别为0.654,0.553和0.511 gC·MJ-1,平均为0.573 gC·MJ-1。

(2)与最大光能利用率的取值未对草原(草甸草原、典型草原、荒漠草原)类型进行区分的研究结果相比,优化不同类型草原最大光能利用率能够提高CASA模型的NPP模拟精度。与统一取值为0.541 gC·MJ-1的结果相比,实测NPP和模拟NPP之间的决定系数和均方根误差分别提升了0.024和2.62 gC·(m2·month-1)-1。这说明对植被类型进行更进一步的优化,如优势种群等的优化并确定其最大光能利用可能进一步提高NPP模拟精度。

(3)内蒙古草原植被光能利用率和NPP总体上呈由高纬度的东北部地区向低纬度的西南部地区逐渐下降的趋势,与其水热组合和草原类型空间格局基本一致。生长季所有草原类型平均光能利用率和NPP季节变化呈明显的单峰变化,但最大值出现的月份有所不同。光能利用率的最大值出现在8月份,而NPP最大值出现在7月份,可能与7月份植被吸收的光合有效辐射比8月份相对高有关。光能利用率和NPP平均值按草甸草原>典型草原>荒漠草原的顺序依次降低。

[1] Potter C S, Randerson J T, Field C B, et al. Global Biogeochemical Cycles, 1993, 7(4): 811.

[2] Field C B, Randerson J T, Malmström C M. Remote Sensing of Environment, 1995, 51(1): 74.

[3] Mao D, Wang Z, Li L, et al. Ecological Engineering, 2014, 68: 97.

[4] Zhu W, Pan Y, He H, et al. Chinese Science Bulletin, 2006, 51(4): 457.

[5] Yu D, Shi P, Shao H, et al. International Journal of Remote Sensing, 2009, 30(18): 4851.

[6] Mu S, Zhou S, Chen Y, et al. Global and Planetary Change, 2013, 108: 29.

[7] MAO De-hua, WANG Zong-ming, LUO Ling, et al(毛德华, 王宗明, 罗 玲). Chinese Journal of Applied Ecology(应用生态学报), 2012, 23(6): 1511.

[8] PENG Shao-lin, GUO Zhi-hua, WANG Bo-sun(彭少麟, 郭志华, 王伯荪). Acta Ecologica Sinica (生态学报), 2000, 20(6): 903.

[9] Holben B N. International Journal of Remote Sensing, 1986, 7 (11): 1417.

[10] Piao S, Fang J, Zhou L, et al. Global Biogeochemical Cycles, 2007, 21(2): GB2002.

[11] Gill R, Kelly R, Parton W, et al. Global Ecology and Biogeography, 2002, 11(1): 79.

[12] Chen Z, Shao Q, Liu J, et al. Science China Earth Sciences, 2012, 55(8): 1306.

[13] Bao G, Qin Z, Bao Y, et al. Remote Sensing, 2014, 6: 8337.

(Received Sep. 7, 2015; accepted Jan. 11, 2016)

*Corresponding author

Optimization of Maximum Light Use Efficiency in Inner Mongolian Steppe

BAO Gang1, 2, XIN Xiao-ping1*, BAO Yu-hai2, WANG Mu-lan2, 3, YUAN Zhi-hui2, 3, Wulantuya4

1. Hulunber Grassland Ecosystem Observation and Research Station/Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing 100081,China

2. Inner Mongolian Key Laboratory of Remote Sensing and Geographic Information System of Inner Mongolia Normal University,Huhhot 010022,China

3. College of Geographical Science, Inner Mongolia Normal University,Huhhot 010022, China

4. Inner Mongolia Academy of Agricultural &Animal Husbandry Sciences, Huhhot 010031, China

For the case that the value of the maximum light use efficiency (MLUE) is not optimized for different steppes, we simulated the MLUE for meadow steppe, typical steppe and desert steppe in Inner Mongolia based on the field observed NPP and CASA ecosystem model, and analyzed the spatial and temporal pattern of the LUE and net primary productivity (NPP) in Inner Mongolia. The result indicate that the MLUE is optimized to be 0.654,0.553 and 0.511 gC·MJ-1for meadow steppe, typical steppe and desert steppe in Inner Mongolia, respectively, with an average of 0.573 gC·MJ-1. Compared to the result that used same value of 0.541 gC·MJ-1for MLUE, the correlation coefficient and relative mean square error was improved 0.024 and 2.62 gC·(m2·month-1)-1, respectively after optimization. Affected by the hydrothermal condition and distribution of grassland types, the LUE and NPP in Inner Mongolia decreased from northeast to southwest, and showed one crest shape. However, the maximum value of LUE and NPP was appeared in August and July. This difference could be attributed to the difference in the maximum value between absorbed photosynthetically active radiation and LUE. The LUE and NPP decreased by meadow steppe, typical steppe and desert steppe.

Maximum light use efficiency;Steppe;CASA model;Inner Mongolia;Spatiotemporal pattern

2015-09-07,

2016-01-11

国家自然科学基金项目(41301456),国家科技支撑计划项目(2013BAC03B02),现代农业产业技术体系建设专项资金(CARS-35)和内蒙古自治区高等学校科学研究项目(NJZY029)资助

包 刚,1978年生,呼伦贝尔草原生态系统国家野外科学观测研究站博士研究生 e-mail: baogang@imnv.edu.cn *通讯联系人 e-mail: xinxiaoping@caas.cn

S123

A

10.3964/j.issn.1000-0593(2016)10-3280-07