文化基因的传承和期待视野的变化:经典名著诠释与改编的双重驱动*

陈明星(东南大学情报科学技术研究所 江苏 南京 211189)袁曦临(东南大学图书馆 江苏 南京 210096)

文化基因的传承和期待视野的变化:经典名著诠释与改编的双重驱动*

陈明星(东南大学情报科学技术研究所江苏南京211189)

袁曦临(东南大学图书馆江苏南京210096)

[摘要]经典作品的改编历来是一个有争议的问题,既有关艺术原则,也涉及市场需求,如何看待经典作品的改编分歧较大。采用文本分析方法,以家喻户晓的四大名著之一《西游记》的4部改编影视作品为例,探讨各版本所代表的社会语境下读者群体主观意愿的演变过程可以发现,文化基因的传承和期待视野的变化是经典名著不断被改编的双重驱动力量。经典的诠释与改编不能违背作品的文化基因,但同时也需要满足不同时代读者的期待视野。

[关键词]文学改编《西游记》文化基因期待视野文本分析

1 引 言

经典作品的改编历来是一个有争议的问题,既有关艺术原则,也涉及市场需求。围绕经典名著的诠释与改编,无论从艺术创作、读者接受角度,还是文化宣传、学术研究角度,均存在很多争论。其中,那些不背离原著,重现原著的改编通常被认为是对原著的极大尊重;而那些颠覆性的“大删大改”,或者“戏仿”“恶搞”则可能遭受专家学者乃至主流社会的谴责,甚至被贴上了某些“道德”诉求的标签。但吊诡的是,这类不为专家学者认可的改编往往会收获大众的欢迎和热捧。好莱坞电影大师理查德·布鲁克斯说:“除非把书放在摄影机前,把文字一页一页地拍下来,否则,任何一部小说在改编时都必须改头换面。”[1]那么,名著究竟应该怎样改编?什么样的阅读诠释才是合适的呢?这是一个值得探讨并具有现实意义的问题。

2 经典作品改编的两个重要概念

上述疑问并不是容易解答的问题,涉及到对名著的文化基因和读者的期待视野的双重解析。“文化基因”一词来源于1976年英国牛津大学动物学家理查德·道金斯(Richard Dawkins)在《自私的基因》(Selfish Gene)中提出的一个新概念Meme(国内有不同翻译,“模因”“幂姆”均指Meme)[2],道金斯用这个概念来说明文化传承中的基本单元,正如遗传基因对于生命的意义。Meme通过非遗传的方式,特别是模仿方式,将某种文化,包括思想、观点、习俗、行为方式、文化风尚、语言表达等从一代传到另一代,从一个地区传递到另一个地区。道金斯认为,Meme具有两种特性:一是相对稳定性,在传播当中Meme虽然被不断复制、模仿和再创造,但其最重要的特征和性质是相对稳定的,具有强大的繁衍能力以及向“他者”渗透的能力;二是具有变异性,Meme不是固化不变的,而是不断进化和发展的,总是在不同的社会语境中寻找更适合的存在形态[2]。正如达尔文提出的进化论思想,“能够生存下来的并不是那些最强壮的,也不是那些最聪明的,而是那些对变化做出快速反应的物种。”[3]文化基因也是如此,它总是在变化中保持自我,同时又发展自我。

与此相对应的是“期待视野”这一接受理论的重要概念。接受理论认为,对于任何一个读者来说,在他准备阅读一部作品之前,其实都会有一个自己的判断和预期,这种先在的理解就是期待视野。期待视野的产生受到读者既往生活经验、阅读审美体验以及社会风尚的制约[4]。因此,读者的期待视野是动态的,会随着读者的阅历、审美的趣味以及社会环境的变化而不断改变。只有当读者的期待视野与文学作品相融合的时候,对于读者来讲,才能被真正地接受和理解。同一个作品,不同的读者其期待视野是不一样的,即使同一个读者,其期待视野也不是一成不变的,每个时代的读者都会因社会语境的不同,形成不同的审美观和价值观,当然也就产生不同的期待视野。

3 经典作品之文化基因解读:以《西游记》为例

作为中国四大古典名著之一的《西游记》,深受影视制作者的青睐,历经了数十次的影视改编,凝聚了不同时代、不同类型的读者群体。因此,本研究以家喻户晓的《西游记》作为分析案例,梳理出不同历史时期4个重要改编文本,寻找文化基因的延续和变迁,并由此发现不同时代读者期待视野的变化。在此基础上,揭示发生这4次不同改编的合理性诠释因素。

3.1《西游记》的4个重要改编版本

《西游记》最具典型性的4个改编版本即中央电视台制作的25集电视连续剧《西游记》(以下简称央视版《西游记》),香港彩星电影公司和内地西安电影制片厂1994年联合投资拍摄的《大话西游》,2011年比高集团及中影集团投资拍摄的《西游·降魔篇》以及2015年由高路动画、横店影视、十月动画、微影科技等联合出品的动画电影《西游记之大圣归来》。

按照王同坤关于《西游记》影视改编的分类,主要有移植式改编、取材式改编、演义式改编3种方式[5],上述4部作品正好分别反映了这3种改编形式的特点。其中,央视版《西游记》与《大话西游》分别属于移植式和演义式的改编,而《西游·降魔篇》和《西游记之大圣归来》则是取材式改编与演义式改编结合的产物(见表1)。

1986年上映的央视版《西游记》被认为是最“忠实于原著”的改编,它所诞生的时代,国门刚刚打开,西方文化影响尚弱,传统文化的影响力占据绝对优势。比较具有颠覆意义的改编作品莫过于《大话西游》,这部作品1995年刚刚投放内地市场时受到观众冷遇,反应寥寥,几年后伴随网络上的传播,《大话西游》在年轻人群体中受到热捧。周星驰用无厘头式的表现风格,充分解构了《西游记》的经典叙述,将后现代解构主义表现手法尽数融入其中,因而特别贴合伴随网络成长起来的80后群体。《西游·降魔篇》出品于2011年,周星驰在重口味喜剧的掩护之下,其实认真谈论了有关信仰的问题,试图在解构的废墟上重建社会道德、理想、信念和信仰,原本在《大话西游》中被拆解的价值,在此片中又被重新凝聚。2015年上映的动画片《西游记之大圣归来》从某种意义上是对经典动画片《大闹天宫》的致敬与颠覆,片中的“大圣”形象迥异于大闹天宫中的孙悟空,突出了一个英雄的回归与成长,而唐僧的前世“江流儿”这一人物的特征设计,完全突破了大众对于唐僧形象的既定认识,立足将童真与善良表现得淋漓尽致,因而影片收获了始料未及的好评。

3.2人物分析

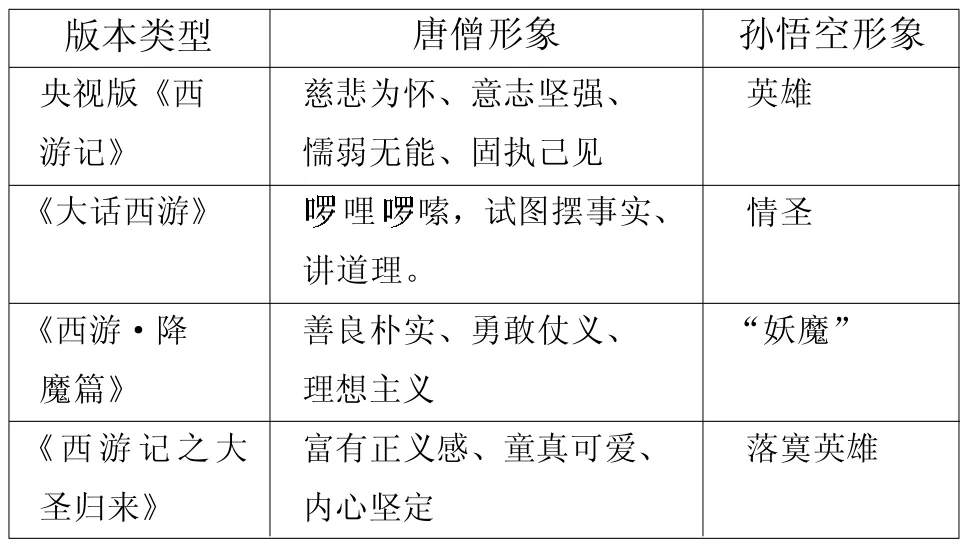

上述4个改编作品中的人物塑造迥异。下页表2为唐僧和孙悟空的角色设计,从中可以看出不同作品中人物形象的基本特征及其关联性。

表1 《西游记》的4个重要改编版本对比

表2 《西游记》的4个改编版本人物形象对比

3.2.1唐僧形象

小说原著中,唐僧的原型是唐代的高僧玄奘。吴承恩将其西去取经的故事与民间的传说巧妙结合,建构了小说文本《西游记》。央视版《西游记》剧中的唐僧人物塑造与小说几乎完全一致,虽然慈悲为怀,但经常是非不分,甚至盲目善良。而在《大话西游》中,罗家英饰演的唐僧角色被演绎成为一个哩嗦,试图摆事实、讲道理却又不为听者所接受的可笑可悲的形象。尽管如此,这种说教仍然体现出唐僧作为师父的崇高地位,即唐僧是真理的持有者和道德上的典范。《西游·降魔篇》中的唐僧作为正面形象,以玄奘的身份出现,并取代孙悟空成为影片的主角。“儿歌驱魔”的情节尽管显得荒诞,但这一版的唐僧有着较为浓重的理想主义,唐僧善良朴实、勇敢仗义的品格与作风,甚至超越了原著中唐僧的高大形象。在《西游记之大圣归来》中,唐僧则界定在唐僧的儿童时代,尚未成为玄奘之前,只是一个名叫“江流儿”的孤儿,调皮捣蛋却富有正义感,其“萌”化而可爱的形象深入观众内心。4部改编作品中的唐僧形象可谓迥异。

3.2.2孙悟空形象

在改编本央视版《西游记》《大话西游》《西游·降魔篇》及《西游记之大圣归来》中,孙悟空分别扮演了英雄、情圣、“妖魔”及落寞英雄的角色。

在观众看来,央视版《西游记》中的孙悟空是中国土生土长最富传奇色彩的英雄,其反叛性格和英雄气质最为观众熟知,是荧幕上正义的化身。央视版《西游记》对师徒之情进行了淋漓尽致的表现,但很少涉及关于孙悟空的爱情表现。而《大话西游》则反其道行之,对孙悟空这一人物形象做了颠覆性的艺术重构,实现了孙悟空从英雄转化为情圣的形象转变。在《西游·降魔篇》中,孙悟空的形象再次被重写,出现了一个完全“妖魔化”的孙悟空形象,其本性的狡猾、残暴、嗜杀,几乎突破了观众对之认同的底线。相较于《大话西游》中人性化的孙悟空,《西游·降魔篇》中的悟空则更多展现了一种内心或猴性/兽性的邪恶力量[6]。与之相对应,《西游记之大圣归来》描绘了一个失去法力的昔日战神,冷漠、狂躁、英雄落寞,但其内心深处仍然怀有难以割舍的侠义情怀。

从对上述改编作品的分析中可以发现,无论哪一个版本,《西游记》的文化内核,或者说文化基因没有发生本质的改变。从人物关系上讲,依然是师徒四人;从情节设置上看,仍然是西去取经,历经磨难的架构;从文化背景上,依旧融合了释、道、儒的文化内容;从文学风格上,依然保留了亦庄亦谐、生动有趣、富于想象力的奇幻色彩。

但与此同时,随着时代的变化、社会的变迁,经典作品会自动吸纳时代的新元素,从更新奇、更独特的视角重构故事,丰富故事的内涵,使其更具生命力。央视版《西游记》以“忠于原著,慎于翻新”的改编原则,将九九八十一难的完整故事形态呈现在大众眼前,刻画了唐僧师徒四人不顾艰难险阻的进取精神和大无畏的抗争精神;而其他3部作品,均是从原著中选取局部的故事材料,或者仅仅把原著的故事视为有待加工的“素材”(取材式改编),对其进行“演义”。一个有价值的文本似乎永远都不会有终点,每个读者都可以根据自己的理解重构故事。《西游记》很好地印证了这一点,不同时期的改编使得经典名著《西游记》成为了不同时代独有的传说。

4 经典作品之读者期待视野分析:以《西游记》的观众群为例

央视版《西游记》《大话西游》《西游·降魔篇》及《西游记之大圣归来》可以视为不同时代下的社会产物。之所以会有不同的改编作品,最本质的原因在于不同时代受众的期待视野发生了变化。这4部作品分别产生于20世纪80年代、90年代以及21世纪初,对原作的诠释和改编直观反映出了不同社会历史时期下读者的心理诉求和文化风尚。

4.1时代与观众心理

20世纪80年代,国家处于改革开放初期,刚刚打开国门,主流文化和权威的严肃性在很大程度上仍限制着文学创作者的创新和拓展。与此同时,解决了温饱,思想逐渐解放中的国人尚没有对大众通俗文化产生更高需求,也缺乏横向的对比和评判,因而央视版《西游记》以其深具戏剧色彩的剧情,契合了老少群众的口味,获得了极高的评价。央视版《西游记》是寒暑假被重播次数最多的电视剧,重播次数超过2 000次[7]。

20世纪80年代末至90年代初期,大众社会心理表现出一种“价值颠覆”的典型症状①,即消解、戏谑和颠覆一切宏大叙事,抗拒任何以集体、崇高名义裹挟个人特性的意识形态宣教,告别“重”,转向“轻”;告别严肃,转向滑稽和玩世不恭,质疑、嘲讽曾经主导社会的一切道德的美学观念②。在《大话西游》所有受众群中,以年轻人最为活跃。由于年轻人中主体多为“70后”和“80 后”,他们对新事物有快速的接受力,思想上也更加叛逆,崇尚非主流的心理在这一群体中表现得十分明显,因此,他们往往以反主流、去精英化、蔑视权威、解构崇高为乐事,而《大话西游》正好满足了年轻观众的这种心理诉求。

《大话西游》上映20年后的中国,社会思潮和大众心理变迁出现了较大的变化,大众心理开始由原先的怀疑和重估一切价值的激进立场趋于平和,虚无主义、怀疑论逐渐退出,表现出对价值回归的内在愿望,正是这种群体性的态度逆转及变化,催生了《西游·降魔篇》的创作[8]。

一般认为,动画电影作品的市场主要是低幼儿童。虽然《西游记之大圣归来》的故事设定更适合偏低龄儿童群体,但从观影情况看,其观众是“全年龄段”人群。中关村商圈影院调查发现,《西游记之大圣归来》在低年龄段人群较少地域的上座率仍然很高[9]。这说明“萌”化的人物设计和故事情节安排,切合了目前社会上某一类成人在一定程度上拒绝长大,呈现童真化、可爱化的文化特点。

4.2审美风尚

20世纪80年代,改革成为中国社会的主要任务,中国知识界的精英受西方自由主义的基本观念影响,将西方自由主义的历史观和价值观引进国内,改变了国内主流文化一元化的格局[10],影视业领域开始出现一些市场元素,影视剧的思想内容上也充分反映了这一时期“启蒙”主义的思潮[11]。央视版《西游记》是最早的《西游记》改编电视剧,就作品本身而言,其态度严谨,以忠实原著为基本原则,但在对话和场景设计上,都已经体现出对于市场的关注和对观众的重视。

《大话西游》诞生于香港。香港以其优越的地理和经济条件,造就了一批中产阶级的市民,其特点是文化气质平庸而轻松。大众趣味、商业利益决定了这一群体的阅读期待。面对这样的受众群,影片《大话西游》采用戏仿的方式把严肃、神圣的意义消解开,让人看到最本质的东西、最本真的状态。作为一部颠覆性的经典作品,《大话西游》对人们在日常生活中养成的价值观、道德立场、审美习惯等提出了挑战。《大话西游》以其独特的语言表达方式和价值取向,成为20世纪90年代最引人注目的文化现象之一。可以说,它以广泛的影响力,渗透到了大众的日常生活,促使一代人的思维方式、心灵结构、生活态度发生了改变。而《西游记之大圣归来》则以动画的形式出现,突出“萌系”审美的特征,不少动画形象非常符合当下可爱、萌化的审美观,照顾到观众对动画形象“萌”的需求及放松心情的需要。

从央视版《西游记》到《大话西游》,再由《西游·降魔篇》到《西游记之大圣归来》,其内在价值取向上的这种反转,极富象征性地体现出近半个世纪以来中国社会心态由维护到解构,再由解构到重建; 由价值至上到价值虚无,由价值虚无再到价值期待的变化,而这种变化也正是读者的心理期待不断调整、改变的结果。

5 经典作品诠释和改编的双重驱动力

综上所述,可以得出这样一个认识,即就经典作品的诠释与改编而言,它有两个方面的驱动力:其一,经典之所以是经典,是因为它有一个独特的文化基因,它保证了文化的传承,同时也维系着社会大众的文化认同,这是经典作品被不断诠释、改编的最本质原因;另一方面,经典作品在传承过程中也不断发生着改变,这种改变是以读者为中心的,满足不同时代不同读者的期待视野,是读者对经典作品改编提出的要求。改编者、诠释者所要做到的是在把握不同社会语境下读者期待视野发生变化的同时,保证作品的文化基因不被丢失。好的改编作品正是在这样的平衡中找到自己的位置。

“所谓文化基因,就是决定文化系统传承与变化的基本因子、基本要素”[12]。这种文化基因的复制和传播,使得不同文化模式得以保存、维系和传承[13]。《西游记》之所以会有如此众多的改编版本,恰恰是由这部中国古代经典作品的文化基因所决定的。《西游记》从明代产生之时起就不断被改编和诠释,被改编的形式有戏曲、电影、电视、动漫等,不一而足,传播的范围涉及海内外。这充分说明《西游记》所具备的文化基因具有复制能力、延续性和继承性,至今仍有被改编、复制、演绎的生命力和价值,其被改编的过程即是中国古典文化传承和延续的过程。

与此同时,经典作品也具有文化基因的变异性。在阅读一部作品的过程中,正如金元浦所说,“读者的期待会使读者自身从作品内容中挑选醒目突出的特点,并赋予作品某种结构。”[14]央视版《西游记》《大话西游》《西游·降魔篇》及《西游记之大圣归来》可以分别被视为20世纪80年代、20世纪90年代、21世纪初中国社会意识形态和大众心理的镜像。

对于经典的解读和诠释总在不断发生,正如意大利作家卡尔维诺在《为什么要读经典作品?》中所言:“一部经典作品是一本从不会耗尽它要向读者说的一切东西的书。”[15]每一部文学经典的背后,都隐含了不同时代和读者;经典作品的生命力是长久的,即便对《西游记》这样的名著进行“演义”式改编也不是过错,更不是影视制作者的过错。无论哪一种改编都是读者对文本进行诠释的结果,改编者也是读者之一,而读者有权对作品做出自己的诠释。经典之所以成为经典,是由其文化基因的代代传承而向外散发的。尽管在不同的社会语境下,经典作品在被改编和诠释的过程中会发生某些变异,但在相当大程度上,其仍然将维持原来的某些特征和性质,即使发生了变化或变异也不会完全与原来的文化基因无关。

任何改编和诠释的作品都体现着不同时代的社会风尚和历史语境,以及不同时代的读者对于作品的解读与情感寄托。试想,曾经不被市场和观众看好的《大话西游》,如今早已成为观众眼中的一部经典之作。经典作品布满了未定点和空白点,只有通过读者阅读和想象,才能将经典还原为一个完备的整体。所谓改编,不过是一个改编者对于经典的诠释和解读,改编者其实也是读者。不同读者眼中的作品人物形象自会有所差异,因此,对于经典的改编还将进行下去。名著需要改编,而且也必然禁得起改编。经改编的作品无论是怎样的风格,都值得期待。当然,改编的质量是影响改编作品是否成功的重要因素,应该相信读者和社会大众的眼睛是明亮的,他们会给出自己的判断,读者的阅读和想象决定了作品最终的呈现面貌,而这才是最为重要的。

注释:

① 20世纪80年代,社会主流意识形态以“现代化”叙事拆解革命叙事,思想界则重新吹响启蒙主义号角,“革命”的神话已经远去,市场经济、个人主义以新的神话姿态露出了地平线。在这种背景下,原先的与“革命”相关的一切价值、立场都受到质疑、嘲讽,这就为20世纪90年代的价值颠覆潮流积累了足够的社会热情和能量。

② 王蒙的《躲避崇高》(发表于《读书》1993年1月号)可谓是这一时代症状的典型表现。该文为王朔的“躲避庄严”“亵渎神圣”欢呼,并客观分析了这种现象出现的原因——理想主义受到了冲击,教育功能被滥用从而引起了反感,救世的使命被生活所嘲笑。

参考文献:

[1]布鲁克斯.小说不是电影[C]//好莱坞大师谈艺录.石明,译.北京:中国电影出版社,1998:374.

[2]庄锡昌,顾晓鸣,顾云深.觅母:新的复制基因[C]//多维视野中的文化理论.杭州:浙江人民出版社,1987:217-218.

[3]O' Reilly C A,Tushman M L.Ambidexterity as a Dynamic Capability: Resolving the Innovator's Dilemma [J].Research in Organizational Behavior,2008 (28):185-206.

[4]黄光伟“.期待视野”与接受主体审美心理结构的建构、调整[J].北方论丛,2001(3):72-77.

[5]王同坤.《西游记》: 从小说向影视的转型[J].新世纪文学研究,2006(8):29-32.

[6]张慧瑜.从《西游记》的改编看时代的心理变迁[N].中国艺术报,2013-02-22(4).

[7]《西游记》32年八戒爆料猴哥与“妖精”地下恋情[EB/OL].[2015-10-28].http://news.xin huanet.com/overseas/2014-07/10/c_126733178.htm.

[8]曲春景,张卫军.从颠覆到重建——《西游降魔篇》对《大话西游》的反转见证对核心价值的诉求[J].上海大学学报:社会科学版,2013(5):38-49.

[9]《大圣归来》揭秘:口碑神话还是营销胜利?[EB/OL].[2015-10-28].http://ent.ifeng.com/movie/dayinmuhou/special/dymh32/.

[10]白小易.新语境中的中国电视剧创作[M].北京:中国电影出版社,2007:82.

[11]柳迪.论《西游记》电视改编剧与社会思潮的关系[J].文学界:理论版,2012(3): 197-199.

[12]王东明.中华文明的五次辉煌与文化基因中的五大核心理念[J].河北学刊,2003(5): 130-134.

[13]韦森.文化与制序[M].上海:上海人民出版社,2003:66-67.

[14]金元浦.接受反应文论[M].济南:山东教育出版社,1998:302-303.

[15]卡尔维诺.为什么读经典[M].黄灿然,李桂蜜,译.南京:译林出版社,2006:94.

Cultural Genes Inheritance and Expectation Horizon Changes: Dual Drives of Classic Masterpieces' Literature and Adaptation

[Abstract]The adaptation of classic masterpieces is always a controversial issue,which is not only related to artistic principle,but also to market demand.Taking four adaptations of Journey to the West,one of the four major masterpieces as an example,using the method of text analysis,it is shown that cultural genes inheritance and expectation horizon changes are dual drives of classic masterpieces' literature adaptation by studying on the evolution of subjective intention of readers group in the social context represented by masterpieces' various versions readers group.Interpretations and adaptations can not abandon the cultural genes of classic masterpieces,meanwhile need to meet expectation horizon of readers in different era.

[Key words]Literature adaptation; Journey to the West ; Cultural gene; Expectation horizon; Text analysis

*本文系国家社会科学基金项目“数字阅读机制与导读策略研究”的成果之一,项目编号:13TBQ023。

[中图分类号]G252.17

[文献标识码]A

[作者简介]

陈明星男,东南大学图书馆学专业2014级硕士研究生。袁曦临女,现工作于东南大学图书馆、东南大学情报科学技术研究所,教授。

[收稿日期:2015-10-29]