祖孙三代不识字 家里有本日历书

文丨张隽波

祖孙三代不识字 家里有本日历书

文丨张隽波

我们每天都在用“历书时”,却很少关心它的由来,尤其是时间与历书的关系。其实,日历从诞生之日起,就肩负着记载时间的使命,至今已逾4000年。

历书(老黄历)是老百姓居家过日子的必备书,自清末至今主要有时宪书、国历、国民历、阴阳合历、通书、农历、农家历等不同名称。

历书是居家过日子的必备书

历书从形成到现在,经历了一个被顶礼膜拜到回归生活的过程。在被顶礼膜拜的上千年中,这本书享受过作为一本书的“最高礼遇”:皇帝参与每年的编写或颁发。这本书作为君权天授在百姓身边的唯一凭证,把日月运行规律、国事家事农事和民俗百科内容,通过各级“学术权威”传递到基层,维持和巩固着国家的稳定、统一和发展。相应的,这本书发行量之大,接触人群之广,人数之多,蕴含的学问之博大,对百姓日常生活习惯、行为方式影响之深,也超过任何一本书。

清末民初,这本书逐渐褪去皇家外衣,开始回归百姓生活,最明显的表现就是有关皇家忌日的内容没有了,尤其是民国成立后,为了吸引民众购买,历书中增加了常用的择吉、卜卦、风俗、验方等诸多百姓需要的知识,大多带有极强的封建迷信色彩。同时,受“西风东渐”影响,历书中开始出现阳历、星期、春联、铁路时刻表、五一国际劳动节、国庆节等内容,“接地气”“与时代同步”“洋气”的特色更加鲜明。

由此,历书成为老百姓居家过日子的必备书。写于1943 年的小说《小二黑结婚》中,主人公二诸葛就是一个“黄历迷”,“不宜栽种”“命相不合”等故事情节让人笑过之后印象深刻。以抗日战争时期为背景的京剧《红灯记》,李奶奶一家“祖孙三代都不识字”,但家里还是找出了一本书——黄历。

不识字买历书做什么?看似矛盾的设计却反映了一个事实:老百姓的生活离不开历书。在这里,我们没有必要对艺术作品进行环环追问,要看到这本书扎根民间、服务百姓生活的社会性。当然,在生活并不富裕的当时,这本书中的农事安排、择吉避凶等内容,指导和寄托着老百姓对美好生活的向往和追求。

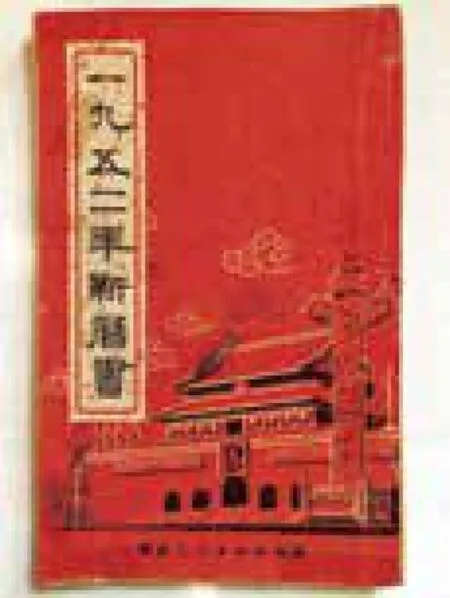

新中国成立后到21 世纪初,几乎所有省份都在编印结合当地实际、指导农业生产、宣传国家政策、传播服务信息的历书,各家出版社每年印数略有不同,有几十万册、100 余万册的,也有300 余万册的,华东人民出版社编辑的1952 年历书初版时就印了500 万册。

以山西省为例,20 世纪60 年代,该省人口有1000 多万,历书每年的印数在50 万册左右,平均20 人拥有一本,每户按5 人计算,平均每4 户人家就有一本。

这与历史上历书印行鼎盛时期极为相似。史料记载,自唐有历书后,到了印刷业发达的宋代,福建建阳一带书肆林立,这里刻印的历书驰誉八方。到了元代,仅官印的皇历发售量就达300 多万本,平均每4 户拥有一册。

进入新世纪以来,随着电子日历普及和部分行业(企业)免费赠送日历的增加,各版本的历书销量大不如前,反映在印数上呈直线下降趋势。中国农业出版社的历书印数从之前的数十万册下降到2009 年的5 万册,2016年又降为4 万册。现在,多数省份还在出版历书,但印数大都不会超过中国农业出版社。

历书承载时间,服务百姓生活

对历书的需求其实是人们对时间的依赖。

根据牛津英语语库统计,当今人类最常用的100 个名词中,“人”排在第二位,“年”排在第三,“天”排第五,“男人”排第七,“女人”排第十四,“战争”排第四十九……“和平”嘛,对不起,没有入围。那么,排在第一位是哪个词呢?答案是时间。

仔细一想,的确是这样,现代人每天醒来第一眼望去的就是“时间”,晚上睡觉前,最后一眼望去的多数也是“时间”,一天当中,还要无数次地看“时间”。

时间重要,确定时间长短的标准更为重要。众所周知,地球自转像喝醉酒的先生一样,时快时慢,一年中一天的长度相差高达50 多秒。为了协调地球自转快慢所产生的时间长短问题,科学家在1960 年决定开始采用“历书时”,这一时间理论上是一种均匀时间,也就是说,全年中每天的时间长短都是一样的——24 小时。

我们每天都在用“历书时”,却很少关心它的由来,尤其是时间与历书的关系。其实,日历从诞生之日起,就肩负着记载时间的使命,至今已逾4000 年。

时间有形亦无形,难以琢磨。记载时间的日历或历书却有形可见,它以日月星辰的运行规律为依托,以地面上动植物的变化为节点,并按一定的顺序排列,成为人类创造的“影响文明进程”的伟大发明成果之一。

唐以前的日历比较简单,现在只能看到残片。唐中后期时,皇宫中出现了记事日历,每年分12 册,每月一册,每天一页,记载日月运行规律、国家朝廷大事、皇帝重要言行等。因其实用、方便、条理分明,且能指导农时,深得使用者的喜欢,但要看到这本历书,在当时只有朝中大臣,相当于现在的部级及以上官员才有资格。

历书出现前,人们日出而作,日落而息,春种秋收,夏管冬藏;历书出现后,时间可见,光阴可惜,古人行动慢慢趋于一致和规律。这一推动社会进步的伟大功绩,堪比“车同轨,书同文”。我们无法想象,没有统一时间标准的现代社会,如何进行高效运转。

延至宋朝,由于印刷术的革新,使历书大规模印刷和推广应用成为可能,使用范围也逐渐扩大到更低等级官员,甚至级别更低的普通知识分子,他们均用记载时间的历书来指导自己的生产和生活。

历书在百姓中大受欢迎。清代的《燕京岁时记》载:“十月颁历以后,大小书肆出售宪书(历书),衢巷之间亦有负箱唱卖者。”这一景象持续月余。因为需要,历书不断被盗版和“升级”,后来发展到把天干地支、月令、节气,以至那些蛊惑人民的各种忌日、星相吉凶等内容都印到历书上。

翻开民国时期不同版本的历书可以看到,这些历书中均标注了诸多宜、忌事宜,与封建王朝时代历书不同的是,皇家的忌辰没有了,增加了诸多的外来节日,如劳动节、护士节、记者节、母亲节等。最重要的变化是增加了阳历,即以公元纪年的格里高利历。

通过对100 余种历法的优劣比较,新中国开始用公元纪年,用阴阳合历记载时间。发展到现在,就其种类而言,我国还有藏历、回历、彝历、傣历等。

阴阳合历是阴历和阳历合二为一。简单来说,阴历是根据月亮(太阴)运行规律制定的历法,阳历是按照太阳运行规律制定的历法,阴阳合历是兼顾了日月运行规律的历法。

需要指出的是,我们所用的夏历或农历,也是阴阳合历,不能把其简单理解为阴历,因为农历中巧妙地镶嵌了24 节气,而24 节气则是地地道道的阳历。农耕文明时,24 节气是国人心中最重要的时间轴,由其产生的春节、清明节等重大节日是我们向世界精彩讲述中国故事、弘扬中国传统文化的重要篇章。

(作者为山西日报社主任记者,中国民俗学会会员,收藏近300个年份的不同版本历书3000余本。本文为国家社科基金项目“中华传统节日的文化内涵及其传承研究”阶段性成果,项目编号:15BZW186。)