中央集权与地方治理:“编户齐民”与“皇权不下县”

——“现代化转型视角下的中央与地方关系研究”之二十

宣晓伟

中央集权与地方治理:“编户齐民”与“皇权不下县”

——“现代化转型视角下的中央与地方关系研究”之二十

宣晓伟

政治进步,政权自然集中,任何国家都走这条路。然而自汉迄唐,就已有过于集权之势。到宋明清三朝,尤其是逐步集权,结果使地方政治一天天地衰落。——钱穆《中国历代政治得失》

宣晓伟,经济学博士,国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部研究员

在中国传统王朝,政府的正式行政层级只到县一级,对于大一统中央集权下的地方治理状况,历来存在着两种截然相对的看法。第一种观点更为强调中央集权对于地方的控制,认为传统王朝通过编户齐民的方式,将老百姓牢牢地固定在土地上,实现了对地方的有效掌控;而在地方关系上则更注重乡绅与普通百姓、地主与佃户长工之间的矛盾和冲突,认为阶级剥削和阶级斗争是影响地方治理的重要因素,因此可称其为“中央控制论”或者“乡村冲突论”;第二种观点则更看重地方治理的自治因素,认为在“皇权不下县”的体制下,地方治理更多体现为一种由当地乡绅主导的地方自治,这种治理基于家族和宗族基础之上的村规乡约,是家族或宗族治理的放大,从而形成一个其乐融融的乡村大家庭,每个人在其中皆遵循礼仪规矩、各守本分、和谐共处,因此可称为“地方自治论”或者“乡村和谐论”。

那么,中国传统社会地方治理的现实究竟是哪一种状况呢?我们需要对上述两种说法的论据进行更细的考察。从历史的变迁中,可以看到中国传统王朝下地方治理呈现出几个特点:

第一,历代王朝对地方民众的控制均不遗余力,为此建立了一整套相当缜密的制度。

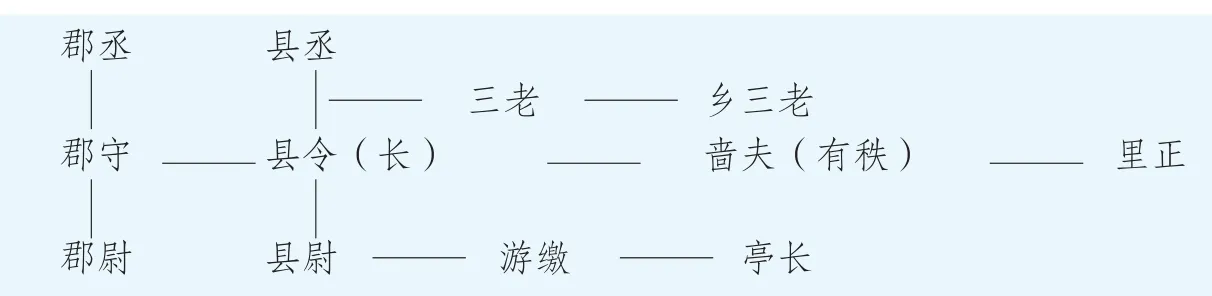

秦汉地方行政架构示意图

早在春秋战国时代,对地方实行统治的乡里制度已经初步成型。到了秦汉时期,正式确立了“郡—县—乡—里(亭)—什—伍”的行政管理架构。其中郡、县、乡是既有土地又领户籍的行政组织,而里、什、伍是户籍的基层组织单位,亭则为土地的组织单位。五户为伍、十户为什,分设伍长、什长,百户为一里,设里正(里魁),十里为一乡。与此同时,在土地区域上每隔十里路为一亭以设亭所,有亭长、亭卒,十亭为一乡。乡设乡官,有三老、有秩、啬夫、游徼。三老掌教化,有秩、啬夫由县指派,职责是评断曲直、收赋税征徭役。游徼承望县尉,负责治安(参见周振鹤(2005)《中国地方行政制度史》,上海人民出版社,第142页)。

魏晋南北朝时期的乡里制度承袭秦汉,实行乡、亭、里制,与此同时又仿《周礼》实行邻、闾、党制或里、党制;隋唐是乡里制度演变的重要转折时期,开始由“乡官制”向“职役制”转变,到宋代这一转变得以完成。在“乡官制”下,尽管乡官是政府任命,但更大程度上他是作为乡里领袖对地方进行治理,带有一种众望所归、官府承认的意味;而“职役制”下地方管理者则完全成为政府的办事人员,身份地位大大下降,不再具有地方领袖的威望。

此外,宋代对于地方管理的一大创举是推行“保甲制”,它最早由王安石创立,以五户为一保、五小保为一大保、十大保为一都保。从“乡里制”向“保甲制”的转变,不仅仅是户数名称的调整,更为重要的是目的的变化,“保甲制”的精神是“兵民合一”,老百姓“忙时务农、闲时习武”。统治者用一种拟军事化的方式对百姓加以管理,人人相结、家家相联,如有犯罪者,则通过保甲“连坐”的方式对百姓进行惩治,如此将乡里社会牢牢控制在手中。可以看到,“保甲制”提出的原意是基于北宋时期强敌环伺、国弱兵乏,为了快速增强国家军事能力所采取的一种措施,事实上也取得了一定的效果。然而“保甲制”一旦实施,这种拟军事化管理百姓的方式立刻为统治者所接受和钟爱,即使后来百姓承担军事训练任务已经名存实亡,但“保甲制”这套管理精神和方式仍旧沿袭下来。

明代乡里制度受元代及其以前朝代的影响,在北方的乡村保有金元以来的乡里制及其社制色彩,而南方则深受宋代都保制的影响。明初期继承元代的“里甲制”,“以一百十户为一里,推丁粮多者十户为长,余百户为十甲,甲凡十人”,设里长、甲首、里书和粮长,负责编制黄册,摊派赋役、征收田税。明后期则重视“保甲制”的实施,王阳明所创的“十家牌法”产生了较大的影响(参见赵秀玲(1998)《中国乡里制度》,第41页)。清代乡里制度既继承了明代的里甲制,作为赋役征收的机构,又采用了宋代的保甲制,以维持地方治安;还在地方上实施元代的社制,作为劝农的组织,同时又设立宋以来的乡约法,以宣传教化。可以说清代的乡里制度继承了宋元明地方制度的基本要素。

第二,从趋势来看,不论在相关制度设计、权力结构安排上,还是在实际的效果上,历代王朝对于地方百姓的控制越来越严密,体现了政府权力不断加强的倾向。

中央王朝对于地方百姓控制的不断加强,首先表现在地方管理者的角色演变上,即从“乡官制”向“职役制”的转变。汉代的地方管理者,具有地方领袖的地位和相当高的社会声望,三老甚至可以向皇帝直接上书提建议;而到了宋代的“职役制”,地方管理者已经蜕变为最底层的政府办事人员,主要任务是负责催讨税赋钱粮,例如宋代规定里正需要承担本县差役(充当衙前),一旦成为衙前,不仅地位极其低下,地方官员动辄可以对其打骂,更为重要的是肩负着催讨税赋的重任,完不成就经常不得不以家产冲抵,往往导致倾家荡产的后果。所以,民不敢露富,人人争相逃脱成为里正衙前,甚至出现民以死求免充当里正衙前的惨剧。在这种状况下,里正衙前的职位要么成为无权无势人的苦差,要么就会根据逆向淘汰机制,最后落到那些乡间的地痞流氓手中,他们与地方政府沆瀣一气,鱼肉乡里。之所以会发生地方管理者由乡官制向职役制的转变,根本上反映的还是中央与地方、政府与民间的权力结构的变化,中央和政府的权力不断加强,地方和民间的权力不断削弱,必然导致地方的民间领袖难以直接对抗政府的锋芒,地方管理者则不得不沦为地方政府的爪牙。尽管明代朱元璋再设耆宿老人之制,但在当时的制度权力结构下,更多体现的是一种树立楷模、教化乡里的意图,“老人”根本不可能代表乡村利益来对地方政府的行为构成制约。

其次,宋朝以后统治者通过“保甲制”和“里甲制”的推行和加强,无论是从经济上还是安全上,都实现了对乡村社会的严密管理,到了清代这种控制达到极致。在对乡里社会进行编甲后,甚至要求做到:“定更后,禁止夜行,如生产急病请稳延医之类,经保甲验明给与夜行牌,方准放行,回时即将牌缴回,倘有捏造索牌,次日指名禀报,以凭拿究,甲长容隐者并罪”,乡村的普通百姓在夜间即使因生病生孩子要请医生这样的急事,也必须到保甲那里去申请夜行牌才能成行,清朝对地方百姓控制的严密程度可见一斑。通过保甲制、里甲制这样一套控制体系,统治者对地方百姓的人身自由进行严格限制和管理,使他们就像钉子般被牢牢地钉在土地上。

第三,在乡村社会的公共领域,例如祭祖拜神、组织生产、教育办学、调解纠纷、基础设施、赈灾救济等方面,多由地方自行管理,从这个角度来看乡村治理具有高度的自治性质。

尽管历代王朝通过编户齐民的方式严密控制着地方百姓,然而这种控制更多只是从稳固和加强统治的角度来着眼的,中央政权对于乡村百姓的管理根本上只着重在两个方面,一是经济上的征收皇粮国税、派遣劳役;一是安全上的司法治安、维护稳定。而对于地方公共产品提供和地方百姓的日常生活,包括农田水利等基本设施修建维护、老百姓的生老病死、婚丧嫁娶等方面,地方政府是很少顾及和干预的,在这些领域,政府所做的更多只是一种礼仪风尚的教化和倡导,而非实质性的管理和帮助。所以,地方上公共领域产品的提供基本上是由地方百姓自身来解决的。在这些方面,作为士大夫阶层的乡村绅士在其中起到关键作用,他们通常是大家族的族长,作为祭祀、教育、水利和商会的主持人,对乡间事务进行管理,行使的权力相当广泛(参见张静(2000)《基层政权:乡村制度诸问题》,浙江人民出版社,第18~19页),包括乡约村规的制定、相应的一定程度裁决权和执行权等。

此外,由宋朝开始,由同姓家族所组成的宗族在乡村社会中发挥越来越重要的影响。该制度由范仲淹所创,几个同姓家族合在一起构成宗族,建宗祠、设义塾、接济族中困难家庭、赞助家族中的聪明子弟考取功名等,而宗族制度中一个最为重要的安排是设立宗族共同财产(类似于现代的法人财产),一般是族田,此田不能由本族人使用而是要租于外人,靠田租获得回报。由于政府也在一定程度上鼓励此种宗族的行为,在族田的税赋上有相当的照顾,由此宗族势力不断坐大,在乡村的地方治理中具有重要的作用。

所以,无论是地方学务——兴办学务、设馆授徒、修建社学、义学,维修官学校舍、贡院;修撰地方志;还是地方财务——地方公共财产、义仓、社仓;抑或地方公务——水利、桥梁等工程建设;再加上教化、团练、祭祖、礼仪等事务,基本上是在地方乡绅的支配和民众的参与下自主完成的,在这些方面乡村治理具有很高的自治程度。当然需要指出的是,这种乡村自治并非基于人人权利平等的原则,通过民主的方式来进行的,而是遵循着儒家传统的礼治方式,乡绅作为乡村的大家长,名义上对所有村民负责,在其中发挥着主导性的作用,他们掌握着乡村治理的绝对权力,普通村民更多只是被管理、被参与的角色。

第四,地方治理存在着政府“自上而下”和地方“自下而上”两条轨道,士大夫阶层(地方官员和地方士绅)是协调两者的关键。

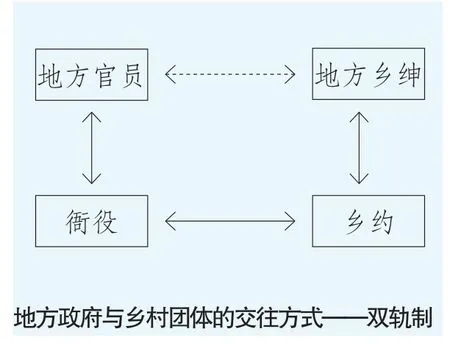

通过上面的分析可以看到,在乡村地方治理中存在着截然不同的两个领域:即在皇粮国税和可能危及统治的地方治安领域,政府具有压倒性的优势,对地方百姓进行着严密的控制;而在地方公共利益领域,则基本上是由地方百姓自行管理和解决。尽管上述两个领域有着明显的界限,且地方政府一般也秉持“无为而治”的治理理念,在能够收缴足够赋税和维持地方治安的基础上,尽量不去干涉地方百姓的具体事务,然而,无论如何这两个领域不可能彼此完全隔绝,政府利益与地方利益、地方政府的事务和乡村自己管理的事务之间总会产生矛盾和冲突,这种矛盾冲突经常是靠着政府“自上而下”和地方“自下而上”两条轨道来化解的。

费孝通描述了云南的例子,一旦地方官员做出涉及乡村团体事务的决定,他会通过衙役前去传达,而衙役则会找到乡约(即代表乡村社区与政府打交道的人物,一般由普通乡村成员担任,在乡村并不具有实际权威),由乡约向乡村中真正管事的乡绅禀报,这些乡村中的头面人物会就此相聚商讨对策,如果觉得政府命令难以接受,可以拒绝并告知乡约回复。

与此同时,乡村中地位相当的士绅还往往会拜访地方官而展开协商,如果达不成协议,地方乡绅还可能委托上层的同门同乡,到地方官上司那里去交涉,以最终达成某种妥协和协议(参见费孝通(2011)《中国士绅——城乡关系论集》,外语教学与研究出版社,第97~99页)。

可见,在地方政府与乡村团体的关系中,两者并不直接发生冲突,而是通过一种迂回的方式来沟通协商而达成妥协。地方政府虽有从上而下的强制渠道,但乡村团体也会有从下而上的制约渠道,在其中士大夫阶层起到最为关键的沟通作用,地方上中举的人可以用自己的名帖拜会地方官员,而衙役、乡约的阶层只能负责沟通声气(尽管他们经常会成为办事不力、或违抗政府命令的替罪羊),地方官员事实上并不与衙役有多少实质性的接触,真正的协商妥协只能在士大夫阶层——即地方官员与地方乡绅之间进行,因为只有他们才是读书人,可以深明大义,并握有实际的权力。

回到本文开始的问题,可以看到,无论是“中央控制论”“乡村冲突论”还是“地方自治论”“乡村和谐论”,都在不同的侧面反映了中国传统王朝乡村治理的事实,某种程度上它们也可被认为是传统地方治理的两种理想形态。在漫长的历史变迁中,中国传统王朝乡村治理的现实状况就是上述两种理想形态在不同现实条件下的不同组合,从而呈现出纷繁复杂的状态。

——以成都为中心