基于BIM构件库的激励机制研究

佘长岗 刘文伍 罗 兰

(1.中国建筑第五工程局东北公司,沈阳 110000;2.中国建筑股份有限公司技术中心,北京 101300)

基于BIM构件库的激励机制研究

佘长岗1刘文伍1罗兰2

(1.中国建筑第五工程局东北公司,沈阳 110000;2.中国建筑股份有限公司技术中心,北京 101300)

【摘要】BIM构件库是提升BIM技术应用水平的重要保障,但如何能持续高效地收集到更高质量的资源,需要对构件库的激励机制进行深入研究。作者对运营良好的国内外BIM平台及门户网站的激励制度进行了调研归纳;同时面向BIM技术一线应用人群设计调研问卷,对国内 BIM构件库的发展现状进行了总结,整理出从业者对BIM构件库激励机制的需求。为探究适用于广大BIM技术应用人群的高效激励制度,作者采用聚类分析法,将受访者按年龄进行划分,探究BIM技术从业者对物质激励因素及精神激励因素的认可程度及其客观规律,文章最后根据调研总结及数据分析结论,给出了BIM构件库框架下的具体激励机制措施。

【关键词】构件库;BIM;物质激励因素;精神激励因素;激励机制

【DOI】10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2016.03.06

1引言

2011年5月20日,住建部发布了《2011~2015年建筑业信息化发展纲要》,从此拉开了以政策引导、市场驱动为主要方式的BIM技术应用、普及的帷幕[1];2015年作为信息化发展纲要要求的最后一年,国内BIM技术应用平台、门户网站正如雨后春笋般蓬勃发展,越来越多的建筑企业加入到了BIM技术应用的大军中。BIM技术作为未来建筑业发展的必然趋势,被广大从业者所接受。随着BIM技术的推广以及在项目上的应用,拥有数量充足、质量优良的BIM技术资源将为BIM技术的发展与普及提供稳固基础,并且能为项目各个阶段深度应用BIM技术创造更多价值。基于BIM技术的模型构件库的普及应用,能够提高生产效率、降低成本,为企业带来直观的效益。[2]因此,基于BIM技术的模型构件库应用是目前BIM技术深度应用的主要方向。

1.1BIM构件库

BIM构件库的建设符合信息资源建设的主要特征。信息资源建设是指在一定范围内的信息资源中心对信息资源进行有计划的采集、积累、开发并合理布局,以满足信息用户的需求,保障社会发展和国家建设需要的全部活动[3]。

综合BIM构件库的主要特征,我们将BIM构件库定义为:以BIM技术为核心,以数据信息资源建设为依托并做进一步拓展,进而实现数据挖掘、数据集合、数据交换等实用功能的BIM资源大数据库。因此,以BIM技术为核心技术的构件库建设,除了要满足信息资源建设的基本特征之外,还需进一步拓展数据挖掘、数据集成、数据交换、数据云同步等实用技术。BIM构件库当前有平台、门户网站、客户端等多种形式。

1.2激励机制

BIM构件库是以数据为主要构成元素,BIM模型、构件为数据的依托,因而模型、构件的收集对于BIM构件库正常运作具有关键性作用。具有促进作用的激励机制对模型、构件的收集具有推波助澜的功效,它决定着BIM构件库的生命力是否旺盛。借鉴前人对激励机制的优秀研究方法及研究理念,开展对内容更为丰富、实际使用更为便利的BIM构件库的激励机制研究,不仅具有现实意义,而且对BIM技术发展起到良好的促进作用。

针对如何通过提高管理水平、提升管理效益的课题研究如今已是百家争鸣,且已取得显著成效。前人关于科学管理理论的研究重视科学化、标准化,常以制定科学的工作方法、实行激励性的工资制度及科学分配工作岗位等方法来实现提高工作效率;[4]但其往往过度重视物质技术因素,忽视人及社会因素,它将工人看成是机器的附属品,是提高劳动生产效率的工具,因此在生产过程中强调严格的服从。这套方法没有看到工人的主观能动性及心理社会因素在生产中的作用。由于对工人的错误认识,必然导致科学管理理论在实践中的局限性。当前,以人为本、坚持以团队精神为导向的激励机制,既能透过集体满足个人需求又能实现组织目标,且这一理论随着时间的推移,影响逐步扩大、并深入应用到现代企业管理的过程中[5]。同理,研究BIM构件库框架下的激励机制,应同时考虑物质激励因素和精神激励因素。

2研究背景

作者通过文献查阅,发现在BIM技术领域,前人针对BIM供应链合作伙伴、BIM技术组织吸纳机理及激励机制方面,已有许杰峰、雷星晖[6]、何贵友[7]等研究人员完成研究,且已取得很大进步。然而,目前还没有BIM构件库的激励机制研究的相关文献。我们对国内BIM构件库发展现状进行调研、访谈后,发现国内BIM构件库仍存在很大发展空间。从BIM构件库模型收集及丰富的角度思考,很多BIM平台及门户网站存在如下制约发展的客观问题:

(1)未对主要使用人群量身定制功能,使用不便;

(2)未充分调动广大BIM爱好者参与平台建设的热情;

(3)所提供的模型构件多数以数量见优,商品模型的精确度与使用者需求不符;

(4)单纯提供模型或者单纯提供教程,未做到两者的有机结合,而使用者也未实现提升自身能力的愿望;

(5)模型不能满足专业多样性的需求,且没有有效的反馈途径;

(6)未对如何提高产品服务与专业单位进行有效对接;

(7)未体现以人为本的设立原则,过分强调科技元素,忽略人文关怀;

(8)平台及门户网站成为高水平模型展示的平台,但未起到促进大多数人提升能力的作用。

3优秀BIM构件库激励机制调研

带着上述问题,我们对国内外BIM构件库进行了详细的调研。

3.1国外BIM构件库激励机制现状调研

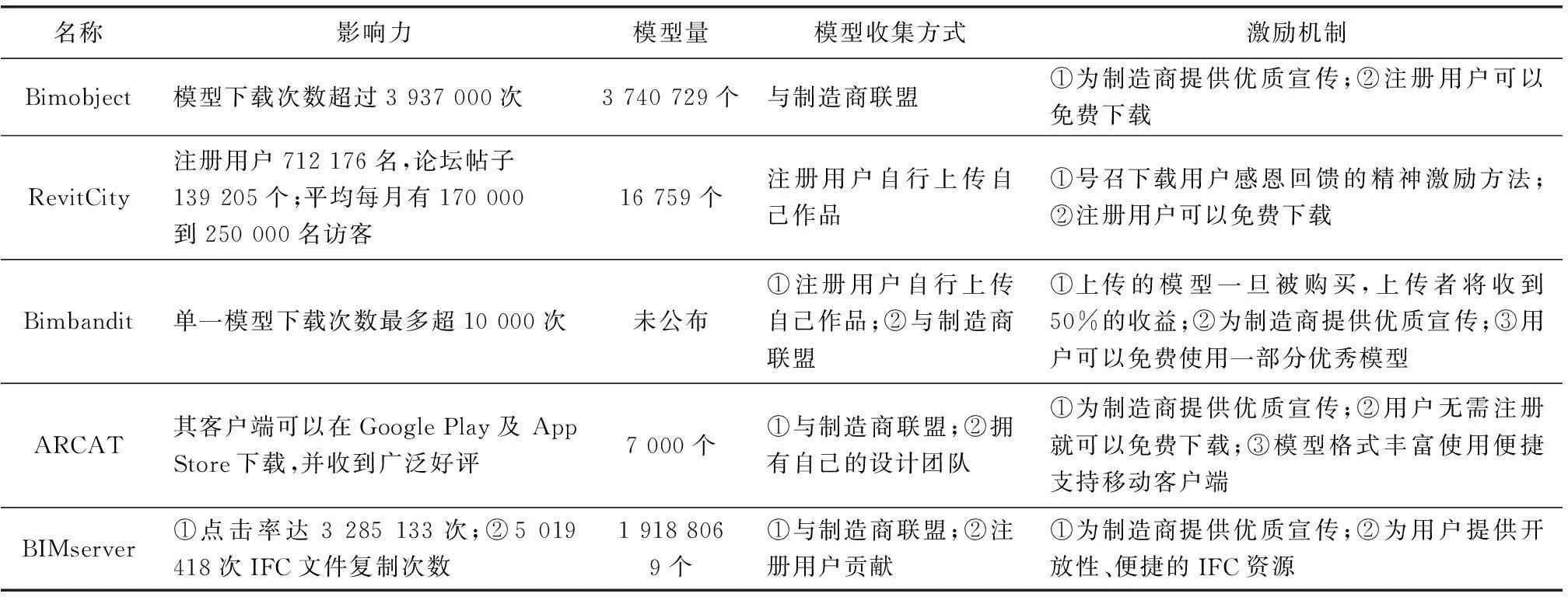

国外BIM构件库主要以平台或门户网站的形式呈现,业已实现了BIM模型的收集、分享、交换。作者对国外6家较受大众欢迎的BIM平台及门户网站进行调研,并做如下总结,如表1所示:

表1 国外优秀BIM平台及门户网站的激励机制调研

续表

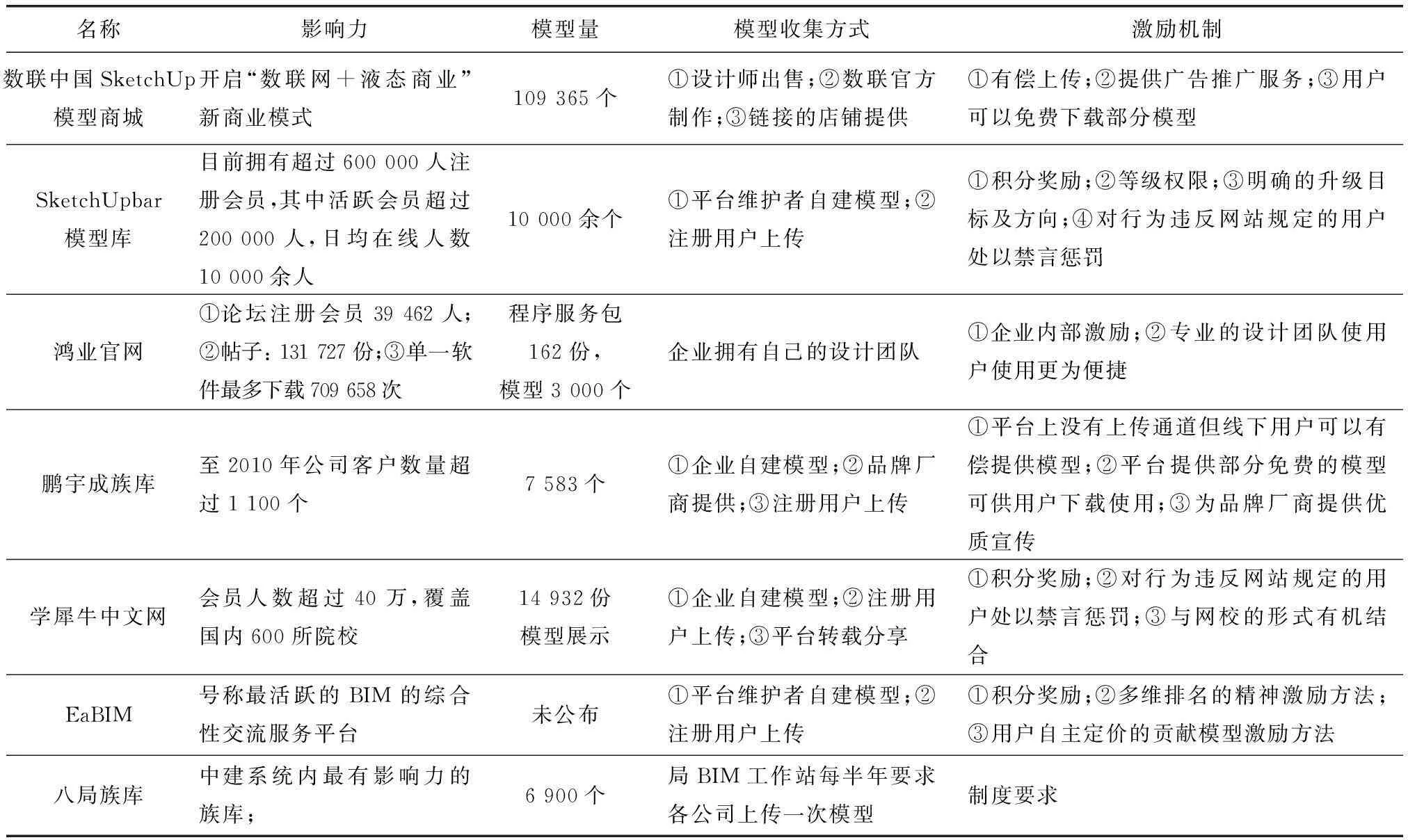

3.2国内BIM构件库激励机制现状调研

国内BIM构件库的平台及门户网站与日俱增,作者结合调查问卷结果,对国内6家较受大众欢迎的BIM平台及门户网站进行调研,并做总结如表2所示。

3.3国内、外构件库的优秀激励机制

BIM技术主流操作软件绝大多数均来自于欧美等发达国家,其应用平台、门户网站等BIM构件库的发展经历了较长时间的积累,更加专业化和更为多样性,适用于BIM技术应用的各方面人才。我国BIM技术研究是从IFC标准研究和应用开始[8],其平台及门户网站等构件库,近年也在数量上逐步增多、功能上逐步完善。对比国内外优秀的BIM平台及门户网站的激励机制,我们可以得出:优秀的平台及门户网站其激励机制,基本上都做到了物质激励机制与精神激励机制的有机结合。

表2 国内优秀BIM平台及门户网站的激励机制调研

4BIM构件库资源吸纳激励机制研究

4.1九型人格问卷调研

随着现代管理学的发展,九型人格理论逐步被MBA学员所推崇,成为近十几年来风行欧美学术界及工商界的热门课程之一。九型人格理论主张每个人只有一个占主导的九型人格类型,这一类型将伴随我们一生[9]。作者依据该理论开展了以九型人格理论为基础、BIM技术主要应用人群为研究对象的人格类型测试,以此探寻人格类型与激励机制之间的对应关系,期待从中找出调研群体中主要的类型表现及相应的最佳激励机制方案。研究借助问卷星平台以调查问卷的形式开展,对Revitchina、Revitmep等BIM技术主要交流QQ群中应用BIM技术较为频繁的个体进行调研。调研共历时一个月的时间,为保证数据的有效性,调研设置了IP限制,即每一个IP只能进行一次答卷。最终回收42份有效问卷。因此次调查有效问卷样本数量较少,我们认为不具有较强代表性。

4.2BIM构件库的激励机制问卷调研

为了获取代表性研究数据,我们重新设置问卷并再次进行调研,开展了BIM构件库激励机制研究调研。

为保证调研的客观性、针对性,作者借鉴了《2014年度施工企业BIM技术应用现状研究报告》中调研问卷的设题思路,并多次与本课题组成员就问题的有效性进行探讨。做好前期准备工作之后,作者在问卷星网站上传了《BIM构件库激励机制研究调研问卷》[10]。为保证本次调研问卷数据的有效性、代表性,作者设置了IP限制并扩大了调研范围,借助网络调研的便捷性,作者协同本课题组成员通过Revitchina、RevitMEP、中国BIM威客、MEP机电工程专业群、安装工程(MEP)技术群等20余个国内BIM技术交流qq群,对BIM技术构件库应用现状进行调研,为探究高效激励机制实施方案,广泛征求BIM技术一线应用者的意见。

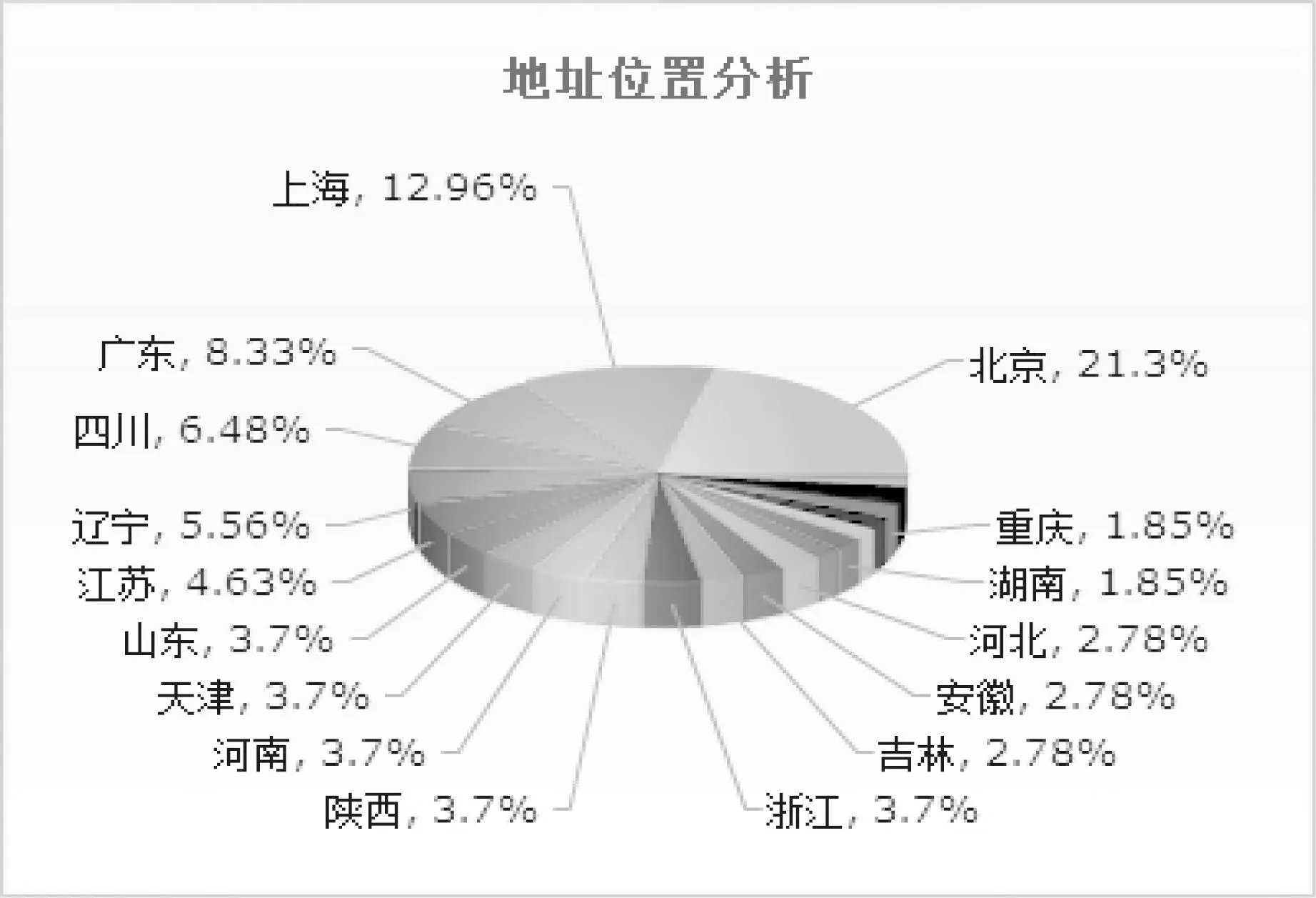

此次调研从地域上辐射国内12个省、4个直辖市,其中北京、上海被调研者数量明显超过其他地区。为期一个月的调查工作共回收112份问卷,剔除数据明显存在问题的问卷后,共回收109份有效问卷。通过此次问卷调研我们得出以下几点结论,并提取出了相关数据,为进一步探索激励机制措施提供了强有力支撑。

图1 地理位置分析

调研数据显示:

(1)BIM技术主要应用人群为26~30岁这部分人群(图2)。

(2)图3显示,用户对BIM资源精度的要求更多的在LOD300水平。因此,根据项目的进展情况,构件库应提供不同的精度的构件,但精度等级为LOD300的资源需求量更大。

图3 模型精度需求分析

图4 意见反馈分析

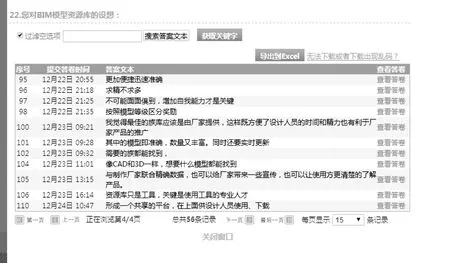

(3)通过对BIM构件库设想的民意调查,作者了解到了很多BIM应用者的需求,这也体现了BIM构件库建立良好的信息反馈制度的必要性。

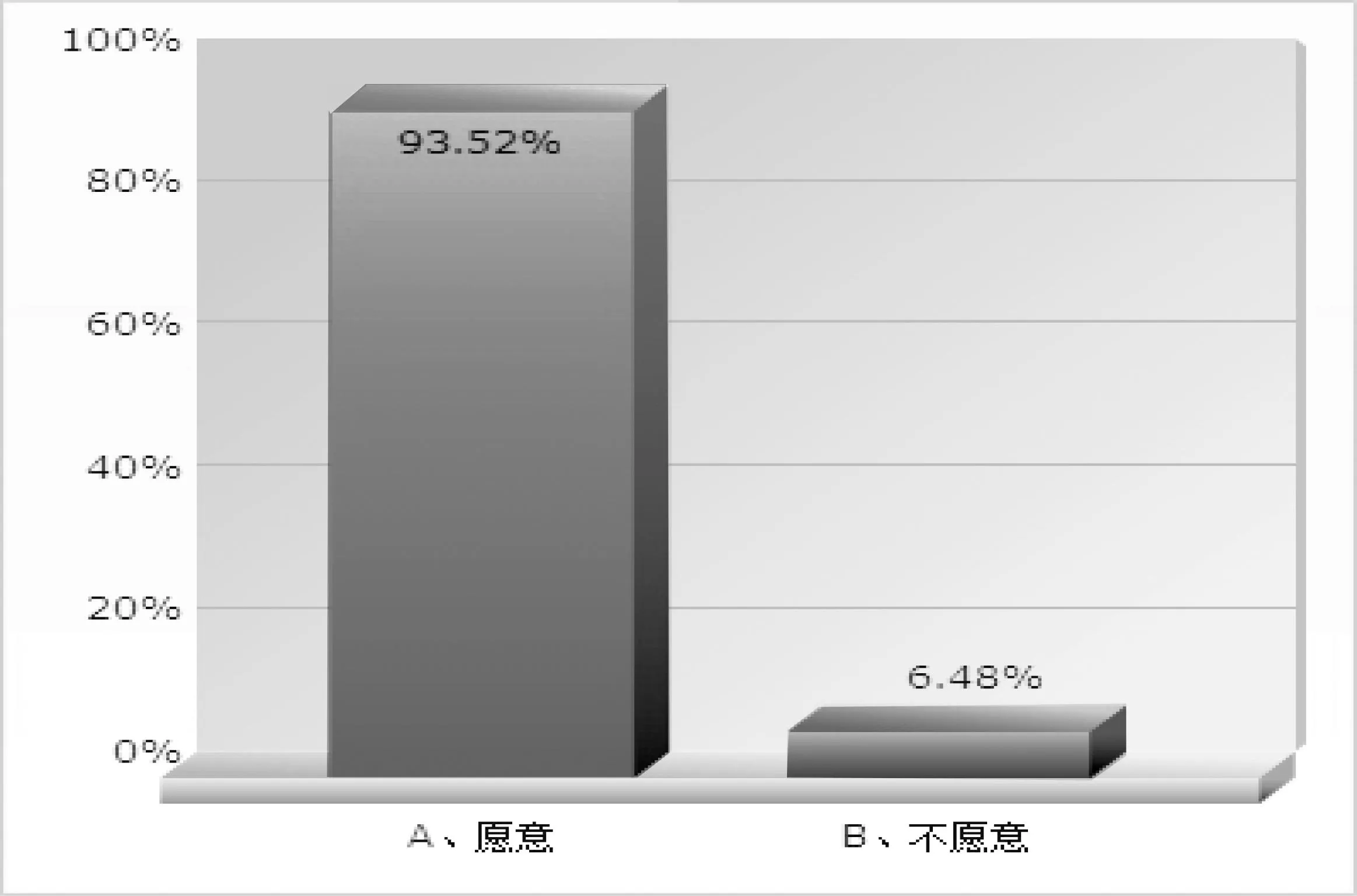

图5 模型贡献意愿分析

(4)在高效的激励机制促进下,有93.52%的人愿意贡献自己的BIM资源。

综合此次调研所得结论及所提取的支撑数据,我们进一步探索积极的物质激励因素与精神激励因素。

4.3BIM构件库的激励机制研究

(1)物质激励因素的研究

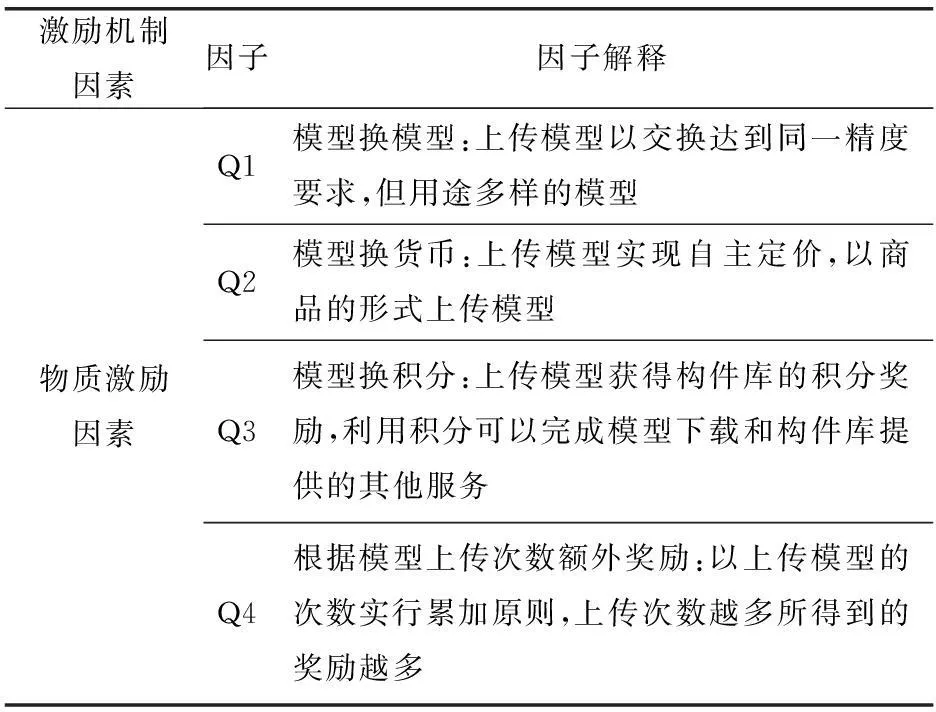

作者结合文献检索、课题组专家意见,以问卷调研数据为基础,初步设计了适合BIM构件库框架下的物质激励因素关系模型。模型包含4个驱动因子,具体指标见表3。

表3 物质激励机制因素表

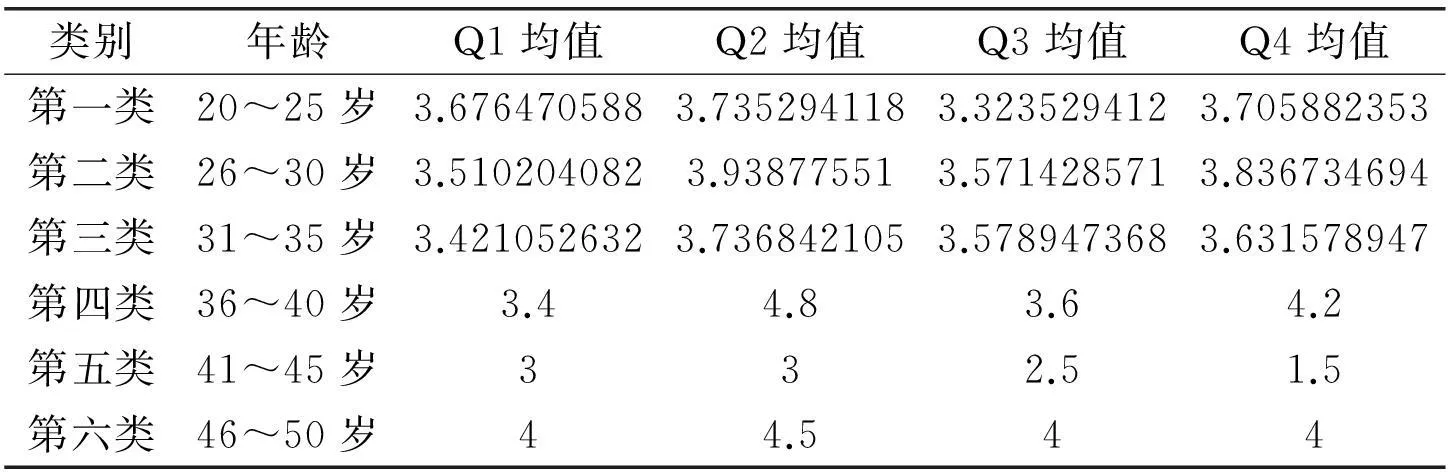

作者根据有效调查问卷,对人群年龄进行划分为六个类别,并提取调查问卷所得数据对各因素求均值,具体均值见表4。

第一类、第二类、第三类、第四类人群对物质激励因素Q2、Q4均较为认同,而第五类人群则对物质激励因素Q1、Q2较为认同,第六类人群对物质激励因素Q2最为认同。结合调研问卷中对以上几类年龄段人员占总人数的比例可知26~30岁为主要面对群体,而BIM构件库激励机制的制定也将围绕该年龄段群体为主,兼顾其他年龄段开展。

表4物质激励机制年龄聚类分析表

类别年龄Q1均值Q2均值Q3均值Q4均值第一类20~25岁3.6764705883.7352941183.3235294123.705882353第二类26~30岁3.5102040823.938775513.5714285713.836734694第三类31~35岁3.4210526323.7368421053.5789473683.631578947第四类36~40岁3.44.83.64.2第五类41~45岁332.51.5第六类46~50岁44.544

(2)精神激励因素的研究

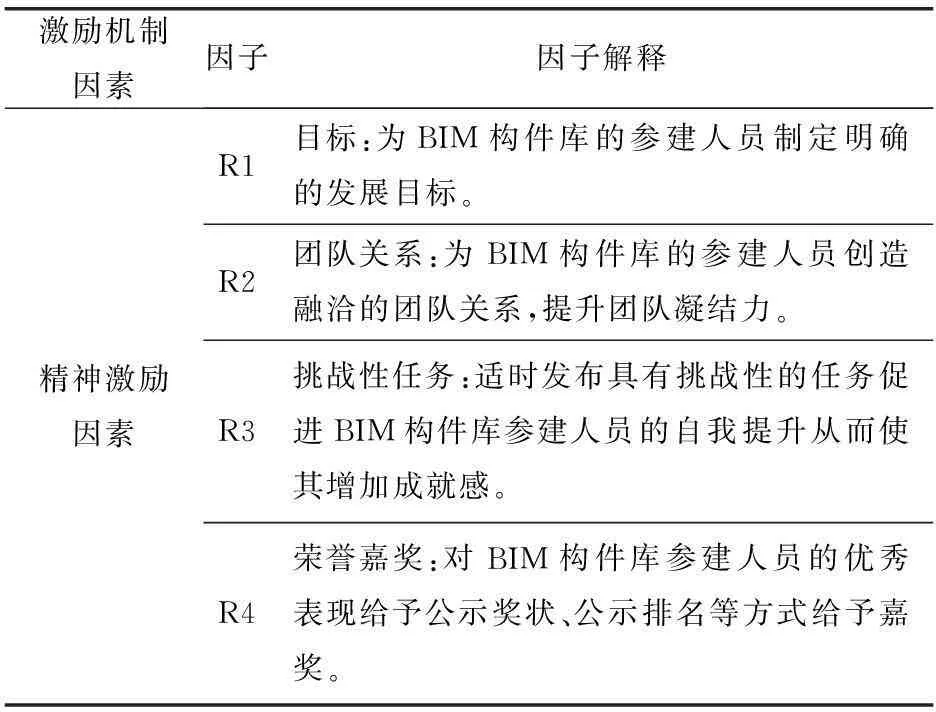

同物质激励因素的研究方法一样,作者同样以开展的《BIM技术模型构件库激励机制研究调研问卷》中所提取的调研数据为基础,初步设计了适合BIM构件库框架下的精神激励因素关系模型。模型包含驱动因素4个因子,具体指标见表5。

作者同样根据上述有效调查问卷,对人群按年龄进行划分为六个类别,并提取问卷所得数据对各因素求均值,具体均值见表6。

从调查问卷的数据分析结果可以得出,第一类人群对精神激励因素R2最为认同,第二、四、五类人群对精神激励因素R4最为认同,而第三、六类人群则对精神激励因素R1最为认同。而第二类调查对象在调研人群中为主导性群体,因此BIM构件库精神激励机制的制定应围绕R4因素为主兼顾其他因素开展。

表6物质激励机制年龄聚类分析表

类别年龄R1均值R2均值R3均值R4均值第一类20~25岁3.91176470643.9117647063.823529412第二类26~30岁3.9183673473.8775510244.020408163第三类31~35岁43.5789473683.5789473683.421052632第四类36~40岁4.43.445第五类41~45岁4434.5第六类46~50岁4333

表5 精神激励机制因素表

5激励措施的制定

作者通过以上访问调研加问卷调研两种形式,在分析调研所得数据之后,得知目前国内BIM构件库的平台和门户网站主要应用人群为26~30岁这一年龄段;针对这一年龄段对物质激励因素及精神激励因素的认可程度,作者为充分调动广大BIM爱好者参与BIM构件库建设的热情,在访问调研的基础上兼顾其他年龄段人群,制定如下激励措施:

(1)用户上传模型实现自主定价,允许版权公开的BIM资源以商品的形式上传并在构件库内部用户之间自由买卖;

(2)采取多样性的排名方式,调动用户参与竞争的热情;

(3)每半年或一年组织一次BIM模型制作竞赛,对获奖者颁发不同级别的BIM技术从业资格证书并大力公示宣传;

(4)鼓励用户无偿贡献BIM资源,构件库主办方给予积分奖励;用户可以使用积分获得构件库所分享高质量的BIM资源;

(5)每年评出对构件库做出突出贡献的个人和团体,并颁发奖状,给予荣誉嘉奖;

(6)用户可以无偿使用BIM构件库所提供的基础性资源;

(7)为突出人文关怀,构件库主办方在用户生日或法定节假日赠送积分或发送祝福短信给用户,用这些方法增强用户的归属感;

(8)为提升用户的BIM技术应用水平,构件库将定期分享BIM资源和与之相配套的教程,使用户在使用模型的过程中学提高应用水平;

(9)为用户制定明确的等级晋升目标,通过等级的提升,用户可以获得使用构件库资源更大的权限。

以上激励措施主要面向BIM技术应用群体,构件库主办方还应特别加强扶持:用户制作的BIM资源自主定价交易、对参与者的荣誉嘉奖。

6结束语

行业的发展依赖于从业人员素质的提升。BIM构件库以向行业提供更多更优质的BIM资源和更优秀的BIM技术应用人才为发展目标,充分体现了以人为本的科学发展观念。 BIM构件库担负着提升BIM技术行业应用水平的责任,调动更多的BIM从业者参与BIM构件库建设,能为更好地普及BIM技术、发展BIM构件库提供坚实的人才基础,此时更应不断通过实施多维激励措施,来调动参与者投身于BIM技术应用的热情。

在本次研究中,本文作者以调研问卷为基础、以充分了解BIM技术一线应用者的主观需求为出发点,着眼于探索BIM构件库有效的资源收集激励机制。但是,BIM构件库的发展还需要行业工作者不断地探索和创新,在“BIM+”等一系列新思想的驱动下,我们有理由相信BIM构件库将朝更加多元化、更加便利的方向发展,终将有助于我国BIM技术应用水平的整体提升。

参考文献

[1]2011-2015年建筑业信息化发展纲要[R].北京;住建部,2011.

[2]中国建筑施工行业信息化发展报告(2015):BIM应用与发展[R],2015:30-38.

[3]肖希明.信息资源建设:概念、内容与体系[N]中国图书管学报,2006,9(5).

[4]Frederickwinslowtaylor.The Principles of Scientific Management [M],1911:103-110.

[5]乔治·埃尔顿·梅奥.工业文明的社会问题[M],1933:71-97.

[6]许杰峰,雷星晖.基于BIM的我国工程总包企业供应链合作伙伴关系调研及分类研究[D].北京:土木工程学报,2015:8-9.

[7]何贵友.BIM技术组织吸纳机理及应用激励机制研究[D].上海;同济大学,2012:143-145.

[8]李云贵,邱奎宁,王永义.我国BIM技术研究与应用概述[Z].北京:铁路技术创新杂志社,2014:2-4.

[9]皮特·伯格达.WHAT TYPE OF LEADER ARE YOU[M],2012:23-26.

[10]2014年度施工企业BIM技术应用现状研究报告[R].上海:上海市建筑施工行业协会,上海鲁班企业管理咨询有限公司,2014:7-30.

Study on the Incentive System of the Component Library

She Changgang1,Liu Wenwu1,Luo Lan2

(1.NortheastBranchofChinaConstructionFifthEngineeringDivisionCo.,Ltd.,Shenyang110000,China; 2.TechnicalCenterofChinaStateConstructionEngineeringCo.,Ltd.,Beijing101300,China)

Abstract:BIM component library is an important safeguard to improve application of the BIM technology.To effectively and constantly collect better quality resources,in-depth study on the incentive system of the component library is needed.The incentive system of domestic and international BIM platforms and portal sites in good condition are investigated and summarized.Also,questionnaires designed for BIM front line customers are completed.Developments of domestic BIM component library are summarized.Practitioner demands for the BIM component library are analyzed.To explore efficiency incentive system suitable to most of BIM customers,the clustering methodology is used.By grouping interviewees by age,objective laws and recognition of BIM customers of material incentive factor and spiritual incentive factor are explored.Based on investigation and data analysis,concrete incentive measures in BIM Component Library framework are finally given.

Key Words:Component Library; BIM; Material Incentive Factor; Spiritual Incentive Factor; Incentive System

【作者简介】佘长岗(1990-),男,助理工程师,项目部机电部经理,主要从事机电专业总包管理与BIM技术应用工作; 刘文伍(1984-),男,工程师,主要从事项目技术质量管理工作; 罗兰(1970-),女,硕士,高级工程师,一级注册建造师,二级注册建筑师。主要研究方向:装饰工程施工技术、BIM技术应用、绿色建筑与环境艺术设计。

【中图分类号】TU17

【文献标识码】A

【文章编号】1674-7461(2016)03-0032-07