论汉诗在汉魏六朝的文学传播

——以史书和选集为例

○孔庆蓉

论汉诗在汉魏六朝的文学传播

——以史书和选集为例

○孔庆蓉

有汉四百年是历史上的相对安定期,汉与西域、西羌的交往,促进了汉文化与各族文化的传播。来自西域与北狄的音乐,对汉代的诗歌创作发生了巨大的影响。西晋人崔豹《古今注·音乐第三》记:“横吹,胡乐也。张博望入西域,传其法于西京,唯得《摩诃兜勒》二曲。李延年因胡曲,更造新声二十八解,乘舆以为武乐,后汉以给边将,和帝时,万人将军得用之。”《晋书·乐志下》异族音乐与汉乐的融合对汉代的诗乐创作产生了重要的作用。“两汉不仅是中国诗歌从春秋战国以来的萧条逐渐走向繁荣的时代,而且有它自己的时代特点。创作地域的广阔性和民族文化的融合性,专业创作队伍的扩大和文人创作队伍的兴起,文学体裁的继承革新和创造,这三者不但向我们证实了汉诗创作的繁荣和它不同于先秦的特点,而且也说明,汉诗的确开始了一个新的诗歌创作的时代。”①两汉的大一统政权与广泛的文化交流为两汉诗歌的繁荣提供了广阔的天地。汉代诗歌除了乐府诗之外,还有汉初的楚歌诗以及文人五、七言诗,据逯钦立先生《先秦汉魏晋南北朝诗》中汉诗卷部分作统计,两汉诗歌共计638首,今人读到的汉诗,经过历代的传播,部分诗歌已成为经典之作,汉代的诗歌不仅是社会政治生活的一面镜子,而且是汉代社会的真实写照。

一、汉诗在汉代的传播

汉代基本文献载体以简牍为主,“夫竹生于山,木生于林,未知所入。截竹为筒,破以为牒,加笔墨之迹,乃成文字,大者为经,小者为传记”②。从目前出土情况来看,汉代简牍被用作绘画、制图、书信、抄写文献等用途,其中,大部分的简牍用于抄写文字文献。东汉有较多关于使用纸的记载,《后汉书·贾逵传》载章帝“令逵自选《公羊》严、颜诸生高才者二十人,教以《左氏》,与简纸经传各一通”③。《后汉书·列女传》:“操曰:‘今当使十吏就夫人写之。’文姬曰:‘妾闻男女礼不亲授,乞给纸笔一月,真草唯命。’”④

但是在两汉时期,简牍和纸制作不易且价贵,在当时不可能作为传播媒介普遍使用,《拾遗记》载:“任末年十四,负笈从师,不惧险阻……削荆为笔,刻树汁为墨……观书有合意者,题其衣裳,以记其事。”⑤故而,口耳传播依然是当时文学传播的重要途径之一。尤其是乐府诗在祭祀、仪式、出巡、宴饮、日常娱乐等场合以音乐现象出现的口头传播。纵观整个汉代,随着经济的繁荣,文化的发展,汉诗的传播范围和规模是不断扩大的,由于汉人对音乐歌舞的爱好,社会上产生了一大批乐舞艺人,武帝时为了郊祀之礼而专设了乐府机构,宣帝时,“郑卫”之乐不绝于耳,帝王对音乐歌舞的喜好势必会吸引一批知识分子投其所好,新声俗曲流行于朝野。能歌善舞的人越来越多,受众的层次也逐渐多样化,人数也自然迅速增加。此外,汉诗(楚歌体、乐府诗、五、七言诗及民谣)的传播方式还包括被历代史书、理论著作、诗文选集、杂书等记载、收录、批评的书面传播;第三,汉诗作为典范被不断地模拟、借鉴的历史传播过程。本文主要研究第二种传播情况。

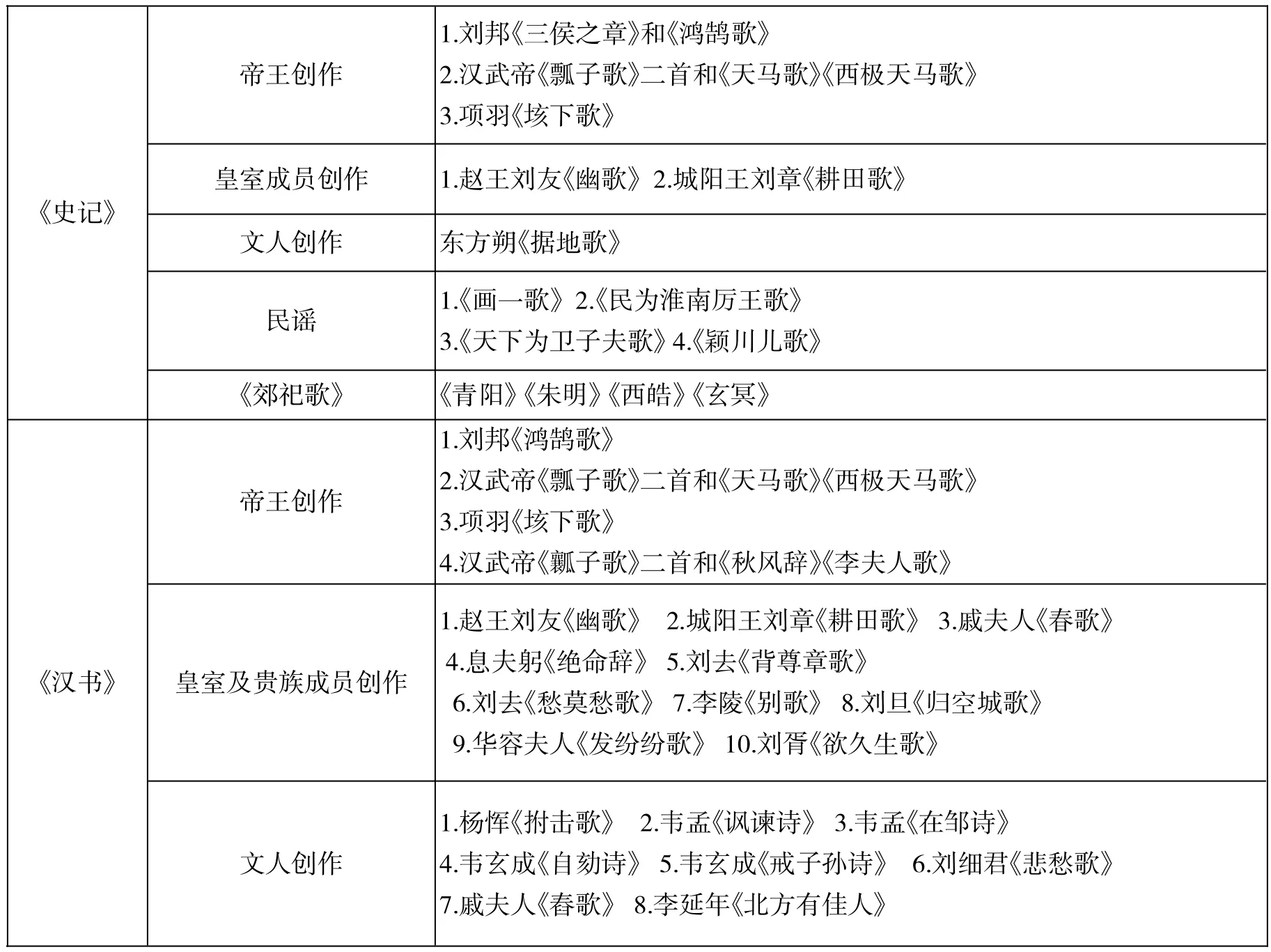

两汉时期,汉乐府在祭祀、宴饮等各种礼仪场合广泛演唱,而这些演唱、传播的情况也被《史记》和《汉书》记载,两部史书选录汉诗情况统计如下:

帝王创作《史记》帝王创作《汉书》皇室及贵族成员创作1.刘邦《鸿鹄歌》2.汉武帝《瓢子歌》二首和《天马歌》《西极天马歌》3.项羽《垓下歌》4.汉武帝《瓤子歌》二首和《秋风辞》《李夫人歌》1.赵王刘友《幽歌》2.城阳王刘章《耕田歌》3.戚夫人《春歌》4.息夫躬《绝命辞》5.刘去《背尊章歌》6.刘去《愁莫愁歌》7.李陵《别歌》8.刘旦《归空城歌》9.华容夫人《发纷纷歌》10.刘胥《欲久生歌》文人创作1.杨恽《拊击歌》2.韦孟《讽谏诗》3.韦孟《在邹诗》4.韦玄成《自劾诗》5.韦玄成《戒子孙诗》6.刘细君《悲愁歌》7.戚夫人《舂歌》8.李延年《北方有佳人》

《史记》《汉书》作为一种文本传播形式,从某种程度上说体现了编撰者的传播思想:

盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》……凡百三十篇,亦欲以究天地之际,通古今之变,成一家之言。史书对历史的记录从来都不是单纯的、客观的,而是包含个人思想的一种记录,从传播学的角度看《史记》《汉书》,其作为官修史书“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的传播思想,蕴含着深刻的内涵,即可理解为用贯通古今的发展变化的立场来探究天道与人事的关系,故而,其所选录的汉诗多以帝王及王室成员的创作为主。而这些诗歌大多在人物传记中,以楚歌体为主,其中的民间歌谣也可以看作是站在民间立场对历史人物和事件的评价或预测。在《史记》和《汉书》中,诗歌的历史化倾向显得尤为突出,无论是项羽在四面楚歌的无奈和绝望中的慷慨悲歌,还是刘邦荣登天子之位还归故乡时的纵酒高歌之作,它们的意义已不仅仅是诗歌了,而是在历史的言说中构建起的一种经典记忆。

二、汉诗在南北朝的传播

传播是一切社会交往的实质,书写工具和文献载体作为传播媒介,在文学的发展变迁中发挥着微妙而重要的作用。汉代对于诗作尚无编集之风气,至东汉造纸术问世,摘文录字遂成为汉诗传播最关键之途径。有文学的地方就需要传播,汉代是赋和歌诗渐渐从口头走向书面的时期,传播媒介的演进变化对文学传播的内容、形式、速度、范围和效果产生直接或间接的影响,“古代中国的文学传播,因为一些文学传播思想的推动或作用,无论是原创的文学还是已存的文学,其传播都会得以或加速、或扩大、或深化、或久远的实现”⑥。魏晋时期的曹丕在《典论·论文》中将个人的人生价值和文学的政治说教功能相结合,阐发了当时的文学传播观念:

盖文章,经国之大业,不朽之盛事……故西伯幽而演《易》,周旦显而制《礼》,不以隐约而弗务,不以康乐而加思……日月逝于上,体貌衰于下,忽然与万物迁化,斯志士之大痛也。

曹丕的这一认识,作为一种文学传播思想来看,无疑表现出一种阔达的历史跨越感,他从人文精神和道德意识的层面对文学家的命运给予了一种深层的关注。魏晋南北朝为五言诗大盛的时代,同时也是文学意识觉醒、自我意识觉醒的时代。南北朝时期的文学传播随着南北文化的交流其形式也日趋多样,商贸、外交、文人赠答等等都不同程度促进文学交流与传播。这一时期,儒学独霸天下的局面不复存在,儒家的传统观念也不再是文学创作的指导性纲领,文人们孜孜探求作为独立品类的文学功能和其表现方式,萧统在《文选序》中云:

若夫姬公之籍,孔父之书,与日月俱悬,鬼神争奥,孝敬之准式,人伦之师友,岂可重以芟夷,加以剪截……今之所集,亦所不取。至于记事之史,系年之书,所以褒贬是非,纪别异同,方之篇翰,亦已不同。若其赞论之综辑辞采,序述之错比文华,事出于沉思,义归乎翰藻,故与夫篇什,杂而集之。⑦

《文选序》中明确宣称入选作品的标准是“以能文为本”就是要求文学作品应该用最华丽的辞藻去表达最独特的构思和内容,“吾少好文,迄兹无倦……或日因春阳,物韶丽,树花发,莺鸣和,春泉生,暄风至,陶嘉月而熙游,借芳草而眺属;或朱炎受谢,白藏纪时,玉露夕流,金风多扇,悟秋山之心,登高远托;或夏条可结,眷于邑而属词,冬云千里,睹纷霏而兴咏”(萧统《答湘东王求文集及诗苑英华书》)。萧氏选诗重情采统一,在他看来,文的发展不能以前人的标准为准第,忠臣、贤人、辩士等的议论都不属于文的范围。

从建安时代开始至两晋南北朝,文学的变新趋势愈演愈烈。文学观念的更新也集中在诗歌观念的变化和诗风的趋新上。经世教化,尚实致用,是先秦以来儒家文学观的核心,文学依然只能作为经学的附庸。而魏晋以来,诗人的自我意识、文学意识愈来愈烈,思想上也不愿意再受传统诗教的压抑和束缚。它的觉醒,它的智慧,它的活跃,它的率性,塑造了自己特色鲜明、迥然独异的个性化历史形象。随着门阀士族成为社会的主导力量,他们的观念、思想、人生理趣与汉儒繁琐迂腐的章句之学有所轩轾,正是这一时期的变革,也使文学观念的更新集中在诗歌观念的变化和诗风的趋新上。

一般认为《文选》典丽而严肃,《玉台新咏》绮艳而轻佻。《玉台新咏序》曰:

既而椒宫苑转,柘馆阴岑,绛鹤晨严,铜蠢昼静……纤腰无力,怯南阳之捣衣;生长深宫,笑扶风之织锦。虽复投壶玉女,为观尽于百骁;争博齐姬,心赏穷于六著。无怡神于暇景,惟属意于新诗。可得代彼萱苏,微镯愁疾。⑧

《文选》与《玉台新咏》由于编撰者的文选观念、文学思想不尽一致,故而编选标准确有较大的不同。徐陵序称:“但往世名篇,当今巧制,分诸麟阁,散在鸿都。不藉连章,无由披览。于是然脂暝写,弄墨晨书,撰录艳歌,凡为十卷。”把各处的历代“艳歌”汇拢集中起来,《玉台新咏》的编撰思想也符合当时的文学思潮的主流,其积极意义就在于将文学从儒家政教观的沉重压力下解放出来,其所录诗歌突出地映现出“情”在梁代文人语境中以有别于汉儒所谓“变风发乎情”之所谓受礼义引导和规范的情感。

三、《文选》和《玉台新咏》所录汉诗异同之比较

对文学作品的收录、编选,实际上也是一种文学的接受形式,而这种接受能引导文学生产的潮流,《文选》和《玉台新咏》中所收录的汉诗不乏经典之作,之所以说是经典,是因为这些诗并没有随着历史的发展和时代审美趣味的变迁而被人遗忘,相反地,它们被历代文人所传诵,并获得了持久的艺术生命力。

自汉至梁初,各代有代表性的作者,《文选》和《玉台新咏》基本上都收录了,《文选》收录汉诗分别是:古乐府三首、古诗十九首、高祖歌、武帝秋风辞、孟韦讽谏诗、李陵与苏武诗三首、苏武诗四首、张衡四愁诗四首、班婕妤怨歌行。《玉台新咏》卷一、卷九均有汉诗收录,卷一:古诗八首、古乐府诗六首、枚乘杂诗九首、李延年歌诗一首并序、苏武诗一首、辛延年羽林郎诗一首、班婕妤怨诗一首并序、宋子侯董娇娆诗一首、汉时童谣歌一首、张衡同声歌一首、秦嘉妻徐淑答诗一首、陈琳饮马长城窟行一首、秦嘉赠妇诗三首并序、蔡邕饮马长城窟行一首、繁钦定情诗一首、徐干室思六首、情诗一首、古诗为焦仲卿妻作并序;卷九:歌辞二首,越人歌一首并序、司马相如琴歌二首并序、乌孙公主歌诗一首并序、汉成帝时童谣歌二首并序、汉桓帝时童谣歌二首、张衡四愁诗四首、秦嘉赠妇诗一首。

《玉台》所倡之情,不仅是男女之情,也反映了更为丰富的世态风情,比如:《汉成帝时童谣歌二首》:

燕燕尾殿殿。张公子,时相见。木门仓琅根,燕飞来,啄皇孙。

桂树华不实,黄雀巢其颠。昔为人所羡,今为人所怜。

这两首童谣的前面分别有序云:

汉成帝赵皇后名飞燕,宠幸冠于后宫,常从帝出入。时富平侯张放亦称按幸,为期门之游。故歌云“张公子时相见”也。飞燕娇拓,成帝无子,故云“啄王孙”,华而不实。

王莽自云代汉者德土,色尚黄,故云“黄雀”。飞燕竟以废死,故“为人所怜”者也。

汉代的童谣以简洁犀利的寥寥数语,蕴含了深刻的时代与政治的内容,寄寓了人民对兴衰治乱的关注之情,而这种关注现实的传统与汉乐府的“感于哀乐,缘事而发”具有一脉相承的文学精神。

值得注意的是,张衡《四愁诗》二书均有收录,但《玉台新咏》却未录其序。《同声歌》文选未录,入玉台卷九。

邂逅承际会,得宠君后房。情好新交接,恐栗若探汤。

不才勉自竭,贱妾职所当。绸缪主中馈,奉礼助蒸尝。

思为莞蒻席,在下蔽匡床。愿为罗衾帱,在上卫风霜。

洒扫清枕席,鞮芬以狄香。重户结金扃,高下华灯光。

衣解巾粉御,列图陈枕张。素女为我师,仪态盈万方。

众夫希所见,天老教轩皇。乐莫斯夜乐,莫齿焉可忘。

刘勰在《文心雕龙·明诗》篇说:“张衡怨篇,清典可味;仙声缓歌,雅有新声。”⑨此诗大胆动情的歌唱深受东汉时代“求真”思潮的影响,“乐莫斯夜乐,莫齿焉可忘”。这种对夫妻闺房之乐能如此大胆、直白的表述冲破了儒家诗教的禁锢,拓宽了文人的审美视野,《同声歌》是爱情诗,但爱情不一定都是凄凄惨惨戚戚,也有夫妻间的琴瑟和谐,这种雅俗互渗的审美走向已为时人所接受。

汉末无名氏古诗是《玉台新咏》与《文选》两书选录频率最高的一组诗。其内容“大率逐臣弃妻、朋友阔绝、游子他乡、死生新故之感”⑩《文选》将《古诗十九首》列于“杂诗”类,《玉台新咏》将其列为全书之首,前文已提及,雅、正是《文选》选录的标准,《古诗十九首》典雅温润,哀而不伤的艺术风格与萧氏的文学观念相契合,构思精妙,字字婉转,其能流传至今全赖《文选》传播之功。对照《文选》所收的19首古诗,《玉台新咏》选录了12首,即:《孟冬寒气至》《凛凛岁云暮》《冉冉孤生竹》《西北有高楼》《客从远方来》《东城高且长》《明月何皎皎》《行行重行行》《涉江采芙蓉》《青青河畔草》《庭前有奇树》《迢迢牵牛星》。《古诗十九首》中有12首两书选重,12首古诗质朴自然,与后来宫体诗的绮艳相去甚远,《玉台新咏》之所以选录这12首古诗,是要以此抬高宫体诗的地位,证明其兴盛的原因并非偶然,而是诗歌不断发展的必然结果。

“十九首之妙,如无缝天衣”⑪,正因为诗篇不朽的生命力,无数读者才为之代代传诵。文学作品的意义和价值如果没有读者的接受、欣赏,便无法实现。如果说文学接受者阅读文本,首先接触到的是文本的语言,那么读到古诗十九首的人都会喜欢诗歌委婉含蓄中所流露出的无尽的哀伤。它之所以被读者接纳、消化、占有,文本所传递出来的信息,带有一种主动创造性的阅读冲动,能引发接受者的共鸣、领悟。对人生易逝、节序如流的感伤,是两汉魏晋士人无法回避的一种现实情绪。

汉初,士人们以最饱满的热情委身于政治,讴歌大汉帝国的声威是自己不容旁贷的社会责任,但随着汉代政治体系危机的滋生,人们开始有意识在政治之外寻找新的人生补偿,汉大赋中虚诞夸饰,铺张扬厉之声貌,已渐渐显现其疲态,不会再有很强的生命力,士人们逐渐开始有了疏离政治的倾向,环境变了,社会思潮更新了,文化审美的格调已不再是浮夸的苍白,而是转向对人内心的一种关怀,而这种关怀弥补了士人们在政治之外寻找精神出口的一种需求,《古诗十九首》也罢,抒情小赋也罢,它们所呈现的朴素的自然的审美意蕴更易被人接受。

除古诗十九首外,班婕妤的怨歌行也同时被《文选》和《玉台新咏》收录:

新裂齐统素,鲜洁如冰雪。裁为合欢扇,团团似明月。出入君怀袖,动摇微风发。常恐秋节至,凉风夺炎热。弃捐筐筒中,恩情中道绝。

此诗颇具“滋味”,借扇自喻,巧言宫怨,《文选》选入《乐府部》,题为《怨歌行》,《玉台新咏》题为《怨诗》并录有一序:“昔汉成帝班婕妤失宠,供养于长信宫,乃作赋自伤,并为《怨诗》一首。”⑫怨而不怒,情致含蓄,确是诗中佳品。“汉婕妤班姬:其源出於李陵。《团扇》短章,词旨清捷,怨深文绮,得匹妇之致。侏儒一节,可以知其工矣!”(《诗品》卷上)班姬之诗既“明其意而”(焦循《与王钦莱论文书》),又“理尽于篇中,事溢于句外”(刘知己《叙事》)之感,故而被读者认可,接受。

萧统通过编诗文选集的方法表达了他对“乐府”这一诗体的看法,也正是通过《文选》来宣传自己的文学主张。两部诗歌总集的编选标准虽有异同,但它们共同选录的这些汉诗,从内容到艺术形式,都有值得称道的地方,并且直接影响了后世读者对汉诗的阅读和接受,严羽在《沧浪诗话》中就给予了很高的评价,至明清时期,受文艺复古思潮的影响,大量的古诗选本,诗歌总集中都收录了汉代的诗歌,还出现了像明代刘成德《汉魏诗集》,清代李因笃《汉诗音注》等等在学术上非常有影响力的著作,而这些受益于魏晋六朝时期对汉诗的传播和接受,魏晋南北朝时期,伴随着文学的自觉,文学接受也日益脱离应用性而独立发展。文学的传播、接受,不是一个简单的往返过程,而是一个多维交叉的过程,长于抒情、温丽悲远使得古诗十九首、张衡的四愁诗、班婕妤的怨歌行等等这些汉诗为后世代代传递,是因为它们不断被历代读者传播、接受、阐释、分析,引发接受者在与作者或文本人物之间的思想情感的相互交流和融会。而这种情感的共鸣随着岁月流逝经住了时间和读者的考验,更凸显其恒久的艺术魅力。相思念远之真、沉浮失意之苦、凄凉思归之哀,使这些汉诗成为文学史上的艺术奇葩。

(作者单位:陕西师范大学文学院青海师范大学)

①赵敏俐《汉代诗歌史论》[M],长春:吉林教育出版社,1995年版,第20页。

②王充《论衡》卷一二《量知》,上海:上海人民出版社,1974年版,第194页。

③范晔撰,李贤等注《后汉书·贾逵传》卷三十六[M],北京:中华书局,2011年版,第1239页。

④范晔撰,李贤等注《后汉书·列女传》卷八十四[M],北京:中华书局,2011年版,第2874页。

⑤王嘉撰,孟庆祥、商微姝注《拾遗记译注》[M],哈尔滨:黑龙江人民出版社,1989年版,第189页。

⑥曹萌《论中国古代的文学传播思想》[J],《郑州大学学报》(哲社版),2012年,第9期。

⑦高步赢《文选李注义疏》第一册[M],北京:中华书局,1985年版,第8-10页。

⑧[清]王士祯《带经堂诗话》[M],北京:人民文学出版社, 1963年版,第92页。

⑨班固《西都赋序》[M],见费振刚、胡双宝、宗明华辑校《全汉赋》,北京:北京出版社,1993年版,第311页。

⑩[陈]徐陵编《玉台新咏》卷一,北京:中华书局,1985年版。

⑪[陈]徐陵编《玉台新咏》卷首,北京:中华书局,1985年版。

⑫[清]沈德潜《古诗源》[M],北京:中华书局,1963年版,第94页。