战国秦汉陇西郡边塞与陇西塞防御形态研究

王刃馀

(中国社会科学院考古研究所 北京 100710)

战国秦汉陇西郡边塞与陇西塞防御形态研究

王刃馀

(中国社会科学院考古研究所 北京 100710)

战国以来,秦对陇西地区经营的重点之一即是建立以山间孔道、县道城、河塞津关、塞界、斥候系统为核心要素的多层级防御体系。“河塞津关”是陇西郡区域防御的基础结构。秦陇西郡边塞防御最初或分北、西、南3线进行组织。其中,南、北两线建立的县道城,最初应是阻塞外族通往渭河谷地的军事据点。小流域范围的防御工事应为当地县道组织修建。陇西防御北线县道将沿河所置关堡两侧的塞界进行勾连,即形成了战国秦长城。南线或直接以县道城为主要屏障。西线防御是由陇西塞这一最初可能由枹罕、狄道、临洮构成的塞城群落承担的。狄道作为陇西塞的治所,对所在区位的关、塞与斥候体系进行了建构,与居于南侧的临洮(及北侧的枹罕)共同构成了阻遏洮河谷地入口的陇西郡西部防线。

狄道;孔道城;河塞津关;斥候系统;洮河走廊

陇西郡始置于战国时期,是秦国较早阶段的核心领土范围。战国时期秦陇西郡下辖县、道可考者凡十七①,为狄道、西县、兰干、略阳、上邽、冀县、邸道、故道、临洮、獂道、绵诸、襄武、阿阳、下辨、薄道、成纪、枹罕。西汉武帝元鼎三年,析陇西郡东部置天水郡,治冀,陇西郡辖域大减,东汉时期更经缩减。学界以往探讨中国古代的边陲防御,多以长城及河西障塞作为主要的讨论对象,对陇西郡这一秦国早期腹地的防御设施、防御组织均研究不足。实际上,自战国至汉代,陇西郡的防御组织极具特点。在秦式塞的基础上,秦人在陇西郡边陲发展出一套适应多山、多沟壑地区地形特点的防御方式,融县道、河塞津关、塞界、斥候系统等多种建构筑物于一个体系之中。已有的相关成果对这些方面的研究重视不够,本文希望通过对陇西郡防御系统的阐释,开启一个新的研究视角,为同行提供一个了解古代西北地区边防的系统化研究框架。

一、陇西郡北部防线:狄道与长城

除东汉时期迫于外族压力而内迁郡治外,战国至汉的绝大多数时间里,陇西郡治皆在狄道。一般认为今之临洮即《汉书·地理志》与张家山汉简所称之狄道。然《史记》只言陇西,不载狄道②。郦氏却于《河水注》中对狄道开设时间言之凿凿:“滥水又西北迳狄道故城东……汉陇西郡治,秦昭王二十八年置。”《史记》中对先秦时期的狄道没有记载。除西安相家巷出土秦代封泥之外,最早提及狄道的传世文献和出土文献年代均已入汉。以记载而言,狄道既系一郡首府,却同时也是边防重镇。

《史记》对于秦与戎的疆域关系的记载主要集中在西周后期、东周中晚期两个阶段。西周末期,秦人从西陲不断东进,始终处于与他族的竞争过程中。《汉书·西域传》称:“自周衰,戎狄错居泾渭之北”。在公元前7世纪,秦国才逐步以秦都雍城为政治地理核心确立了较为稳定的秦戎关系。《史记·匈奴列传》称“秦穆公……故自陇以西有绵诸、绲戎、翟、豲之戎,岐、梁山、泾、漆之北有义渠、大荔、乌氏、朐衍之戎”。这些名称下的戎人,即是自秦初定西陲以来便与秦族相抗的其他民族的地方小政权。所谓的秦穆公“霸西戎”,并非完全将陇西的戎人置于秦国统治之下。“霸”是典型的中原政治观。这种政治关系所表现的并不是兼并,而是统领与依附的局面。秦早期所经营的地域均在陇西,其最早所置县邽与冀(秦武公十年)即在一定程度上起到了压制西戎的作用。但这种“霸西戎”的局面并不足以从根本上缓解戎人对秦的压力。

公元前4世纪,秦孝公时期仍旧面临西面豲戎的压力。义渠县设立于秦惠文王三十一年。这说明,这一时期秦在北侧仍旧处于一种与戎人的胶着状态。公元前3世纪之前的秦人,始终处于与戎翟的纠缠之中,在其西侧、北侧是谈不上与戎人明确的政治地理分界的。随着秦人东进,其与北部义渠戎的矛盾逐渐明显。《史记·匈奴列传》载:“秦昭王时,义渠戎王与宣太后乱,有二子。宣太后诈而杀义渠戎王于甘泉,遂起兵伐残义渠。于是秦有陇西、北地、上郡。筑长城,以拒胡。”关于陇西与狄道的设立时间,有研究者怀疑当早于《水经注》所记秦昭王“二十八年”。证据是司马错“发陇西”进而借蜀伐楚黔中事在“二十七年”。秦对陇西的经营始于西周时期,其对陇西的占据或并不能以确切的某一年来推测。对于《匈奴列传》所记“于是”一句或应理解为:至昭王伐残义渠后,秦人已经完全控制了陇西、北地、上郡3郡之地。(《后汉书·西羌传》、《水经注》以及《元和郡县图志》或对《史记》此一句理解均有误。)这意味着,至秦昭襄王时,秦人在牵涉前述戎人的区域已经较彻底地解除了胶着的局面,基本实现了对戎人小政权的“兼并”。这比前述的“霸”于戎地一隅的情况又进了一步。

昭王时,秦人为了完全控制陇西、北地、上郡3郡之地,即划定了明确的西北部国家边界——长城。战国时期秦对于陇西、北地地区的戎人是否采取了完全的驱逐措施?这个问题并不容易回答。但从《睡虎地秦简》中关于真戎君长的记载可以看出,战国末期秦人对于外族戎人的政策并非一味驱逐,而是在一定程度上保留了其在身份上的自我认同,并采取比附秦二十等爵的做法来实现对“臣邦”的“秦化”。在秦人大举兼并的过程中,昭王长城可能将长期与秦人“为伍”的部分戎狄族群划到了自己的疆界以内。而在疆界之外的则是更为彪悍的胡人、氐人与羌人。秦国这条重要的北边界定型于昭王时期(长城沿线所置县城的年代则更早,后详)。狄道与长城或应基本是同时出现的、用以封闭陇西边境线的防御单元。这种推断的原因是,如无长城以为阻隔,则狄道即为孤悬,而如无狄道,则长城防线即告失效。这也从另外一个角度支持了狄道在今临洮县域的说法。

二、陇西郡西部防线: 狄道与陇西塞

《汉书·西域传》以为临洮即是秦帝国在事实上的西边界:“及秦始皇攘却戎狄,筑长城,界中国,然西不过临洮”。《史记·秦始皇本纪》的记载则更为直接:“地东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东。”史汉于秦帝国西界限有不同的说法,关键即在于“羌中”是否应当计入秦国版图。吴礽骧先生认为武帝前的“羌中”应当在河湟地区,而汉代史籍所指“羌中”则更多是武帝迁羌人于西海左右后的分布区。上述两者都已经超出战国时期秦昭王所设定的国境线之外很远。从族群毗邻的角度来说,秦界“临洮—羌中”,即是洮河谷地的代称,相当于说秦帝国的西界即是洮河河谷。它表示的只是大致的秦帝国西界限的位置和走向。河谷一线以内即是秦国国土,以外便是羌人的活动范围。

《后汉书·西羌传》载“景帝时,研种留何率种人求守陇西塞,于是徙留何等于狄道、安故,至临洮、氐道、羌道县。”羌人在景帝时期迫于匈奴压力而内附陇西塞。金城河湟地区与陇西边地之间由黄河谷地(永靖县以北段)与洮河谷地(永靖县以东始)勾连,羌人游弋无碍。这条走廊与秦陇西郡西边界关系最大。而《汉书·地理志》“临洮”自注又称:“洮水出西羌中,北至枹罕③东入河”。这一说法给出了西羌、临洮、枹罕以及黄河的位置关系。这里的西羌明显是指临洮以南的羌人聚居区。以“黄洮谷地”为走廊通道,北有“三河”(湟水、黄河、浩亹河)区域,南有甘南地区。这也是《汉书》、《后汉书》所反映出来的羌人聚集的两个核心地区。根据《后汉书·西羌传》最早的羌人聚居地应在地理廊道北侧的“三河间”。而到了秦献公时期,开始出现羌人南迁。逐步形成了南部的羌人聚居区。依《西羌传》,这一南迁趋势随着秦始皇长城的修建而终止:“及秦始皇时……筑长城以界之,众羌不复南度”。如依此文献,则长城应当因其介于三河与甘南地区之间的地理位置,而起到了阻隔羌人南下的作用。实则不然。根据临洮战国秦长城延伸态势及烽燧位置的分析(详后),应当说长城作为斥候系统而言,本身并不具备扼守或阻隔洮河走廊通道的作用。该文献是用“长城”指代了一套完整的谷地边塞防御系统,而汉代径称其为“陇西塞”④。

陇西塞所依据的是洮河走廊。在西汉至东汉初洮河谷地“县级城”主要应当包括:枹罕、狄道、安故、临洮、索西。其中,枹罕、狄道与临洮均应为战国时期即已经出现的重镇。据《后汉书·西羌传》、《马援传》等记载,西汉至东汉时期包括狄道在内的全部塞城都只设长而不设令。这充分说明这些塞城本身与内县在级别与规模上有着极大的区别。不仅人户数量较少,城域范围较小,而且人口构成极不稳定。

《西羌传》明确地记载了一条西汉早期分布于陇西郡西—南区域,即由“狄道、安故、临洮、氐道、羌道”等城所构成的边防线——“陇西塞”。此外,《汉书·高后纪》载:“六年……匈奴寇狄道,攻阿阳(今张家川一带)”及“七年冬十二月,匈奴寇狄道,略二千馀人”。《汉书·文帝纪》载:“[十二年]……匈奴寇狄道”。(《文帝纪》所记时间或有误,当作十二年。)《汉书》与《后汉书》提及狄道凡17次。其中《汉书·爰盎晁错传》将西汉初期匈奴3次入寇狄道描述为:“臣闻汉兴以来,胡虏数入边地,小入则小利,大入则大利;高后时再入陇西,攻城屠邑,驱略畜产;其后复入陇西,杀吏卒,大寇盗。窃闻战胜之威,民气百倍;败兵之卒,没世不复。自高后以来,陇西三困于匈奴矣,民气破伤,亡有胜意”。结合前引文献,晁错之言表明:(1)匈奴即循洮河河谷自北而来。(2)西汉初年,陇西郡区域划分与秦全同,其北侧由于长城阻隔及山峦屏翼,匈奴人很难入寇。(3)陇西塞的关隘(主要进出口)应就在狄道。《汉书·武帝纪》载:“遣骠骑将军霍去病出陇西,至皋兰,斩首八千馀级”,或即是从狄道处陇西塞而抵皋兰的。张骞出使大月氏所“出陇西”,也应当即是由狄道处的关口而出塞的。

关于狄道为陇西郡郡治的直接记载只有两则。其一为《水经注》;其二为《汉书·地理志》。前者直接称为陇西郡郡治,而后者只是从狄道在“陇西塞”诸县道中排行在首来看出其郡治的特殊地位,二者均具备一定的真实性。真正能够说明其确为陇西郡郡治的文献只见于《后汉书·马援传》。从其陈述可知,马援为陇西郡太守时,与狄道长同处一城,即,郡守的府邸就设在狄道。这是目前为止真正说明问题的唯一文献。枹罕(后详)在汉代隶属于金城郡。根据上述历史文献的语境,我们大致可以判断出,陇西塞的位置应当在今临洮以北与金城之间,或就在狄道。

狄道在西汉初期3次被匈奴人侵入。匈奴人继而进入陇西地区的阿阳县为害。这种地理位置上的联系表明,狄道是扼守“冀路”(渭河谷地沿线)的第一道屏障。自战国狄道建立之初就开始发挥作用。而在战国晚期,秦西线的第二个屏障就是临洮。与狄道近似,临洮也应当是扼守地理廊道出口重要位置的关塞重镇。其他西线边城,如安故、索西、氐道、羌道的出现时间均晚于这两个边塞重镇。这些边城的出现时间应当在西汉中后期至东汉初期。这表明,由秦国至汉帝国的阶段中,陇西边防逐步成熟,或渐趋形成一个由北向南沿洮河分布的城塞群。从《汉书》、《后汉书》的记载可知,南侧临洮所承受的羌人压力与狄道不相上下。这两个点的出现率在反映羌人寇边的记载中是较高的,直到东汉时期南线氐道、羌道建筑完成后,临洮仍旧是遭受羌人围攻最为频繁的塞城。这更突出地反映出,狄道—临洮这一沿洮河分布的线性区域,很可能是西线入陇西主要孔道的分布带。只要屏蔽这个南北廊道的两端,就能有效防止羌人进入廊道后向东进犯。这与《后汉书·西羌传》中关于秦献公以来羌人分南北两系的情况的记载是吻合的。

枹罕,各家观点均以为在今临夏县治。但这一说法并没有过硬的证据。特别是从军事地理角度上讲,并不符合战国时期陇西地区的关塞设置原则。天水放马滩秦墓松板地图对这一原则有着很真实的体现。特别是地图上所出现的9个“闭”(关)。关于枹罕,能够反映其真实情况的年代较早的文献并不多。主要包括《汉志》、《元和郡县图志》、《清一统志》。《汉志》将其列入金城郡。应劭注以为“故罕羌侯邑也”。《元和》以“枹罕县本汉旧县,属金城郡,故罕羌侯邑,秦灭为县,后因之”。《清一统志》以其故城在兰州府河州治。研究者多因之,认为枹罕即临夏县治。《元和》不知所据。但以前述《汉志》“洮水出西羌中,北至枹罕⑤东入河”的记载而言,枹罕应在洮河汇黄点的西侧。这一位置并非临夏,而是永靖。临夏县治距洮河汇黄点过于遥远。从军事地理上讲,洮河与黄河的交汇处应即是“黄洮廊道”的关键控制点。在此地设阻,有利于最大限度地将军事压力拒于洮河谷地之外。如果秦人不在此设卡,反倒令人疑惑。《元和》并未说明是秦国还是秦帝国时期枹罕才最终被秦所占据,而《汉志》将枹罕归入金城郡,还是因为其在绝对距离上与狄道等南侧边城过于遥远,而反倒距离金城郡的核心地带更为切近。但很显然,枹罕无论设在临夏还是永靖,都已经脱离真正意义上的陇西塞之外。与其说它是陇西塞的一部分,不如说它可能是洮河谷地北端点上的独立防御工事。西汉初期陇西郡基本沿袭秦陇西郡的区划⑥。这或许表明,战国末期至秦帝国时期,枹罕一直处于秦羌分界线上的一个重要争夺地点。其在秦最为强盛的帝国时代才有可能被秦人真正占据。但同样是由于距离陇西塞过远,它始终无法彻底消除“军事争议”。故此,我们有理由相信枹罕并不在秦人常规的陇西塞段上,但确实是秦人陇西洮河防线上的“规划”关塞。

综上,秦汉陇西郡的西线即是洮河走廊,其重点军事区位应当包括枹罕、狄道、临洮3个重要的边城及相应的防御系统。在后来的历史过程中,以此3个边城为发起点,逐步形成了稳定的陇西塞城群落。枹罕居于洮河走廊最北端点,是秦(汉)羌人争夺的拉锯点。狄道,居于洮河走廊的中点,直接封堵东进陇西廊道。而临洮,居于洮河西折的拐点上,是廊道的南端点。上述或即是战国至帝国时期秦人规划陇西郡西边界的真实意图。

三、战国秦汉时期边塞常见的建构筑物

战国秦汉时期用于构筑边塞防御系统的建(构)筑物有下文谈及的数种情况。其中最值得重视的是“河塞津关”,这种构筑物多见于陇西地区,或为秦人创立。

(一)汉式边塞:河西斥候群落与关塞

20世纪,我国对于秦汉斥候系统的系统研究当推陈梦家《汉简缀述》。陈书缜密地讨论了见诸传世文献与出土文献中,秦汉、特别是西汉中后期至东汉时期帝国西北疆边塞斥候系统的构成要素、烽燧品约、燧具、职守分工、职官制度等重要问题。该书将西汉的斥候系统分为:塞、城、障、亭燧、坞、关等类别。通过历史文献中同一词汇所使用的上下文语境比较,陈书明确了以下几个重要的空间概念:

1. 塞。塞有两指。第一泛指国家边境“封疆”。其空间载体就是秦汉长城的土石墙体所构成的线性空间区界。第二则指具体的卫戍区,即以某一城障为核心区位布置的边境线重点守卫地段⑦,间距约在百里。

2. 城。大于障的墙圈。陈书以面积大于130米见方的长方形墙圈为城。⑧

3. 障。障即小城。陈书将面积约在100米见方以内的“正方形”小型圈墙计入障的范畴。并认为重要的障应为候官治所所在⑨。每一候官基本控制一个要塞,如“甲渠候官塞”。

4. 亭燧。陈书以亭为烽燧的土台。烽燧即系一般意义上所称的“烽火台”。每一候官(或一塞)所统辖的烽燧数量不一。烽燧是最基层的斥候单位,分由各“部”直接管理。

5. 坞。或坞壁。即是在烽燧基础上外围增筑的墙垣。其内包含烽燧、候橹、房屋等建构筑物,供烽燧长、士吏及其他燧手居住、候望⑩。

6. 关。关系重要的边塞出口。如居延汉简中所载北侧居延县的索关和南侧肩水县的金关。关是塞上的正式出入口,具有法律含义上的正当性,即,“关”是国家允许合法出入境的地点。这一点与塞完全不同。跨出国境的唯一合法渠道,并不是随意跨出塞墙,而应是从相应的关口出塞(可参见《张家山汉简·二年律令·津关令》)。

(二)秦式边塞:河塞津关

边塞防御系统除了上述河西开阔地带的形态之外,还有另外一个类型,即张家山汉简简文中所称的“河塞津关”类。这套系统的兴起时代或远早于河西关塞形态。《张家山汉简·二年律令·津关令》中对这一类型的关塞有所反映。简文中有如下相关陈述:越塞阑关、塞之津关(津关令一);塞之河津(津关令二);越关、垣离(篱)、格堑、封刊,出入塞界……(津关令条目号不详);塞之津关(津关令条目号不详);津关(津关令条目号不详者三处);河塞津关(当为津关令十一);津关(津关令十二);越塞阑关(津关令廿三)。从上述简文大体可以知道,汉初将位于山间孔道位置上的重要阻隔称为“塞”。这类孔道一般都是河谷,故完整称谓应为“河塞”。塞,是一个较高级别的防御空间单元。“河塞”下设津与关。津即是渡口;关则如前文所述,是法定的正规出入口。这二者都是“塞”的门径。但作为阻隔的军事性构筑物,单单闭关绝津是不够的,还要有必要的线性障碍物作为关的延伸。这就是《津关令》中所提及的“垣离(篱)、格堑、封刊”,它们与“关”连缀在一起,组成一道线性的、垂直于河向的屏障,也就是“塞界”。从“关”之侧翼逾越“塞界”,是为“越塞”。无符传而从“关口”擅自出入,即是“阑关”。这样,就完整地界定了边塞上的出入规则,而无半点遗漏。

除了关于河塞津关以及塞界构成的记述之外,《津关令》还有关于设亭代关的内容:

廿三、丞相上备塞都尉书,请为夹谿河置关。诸漕上下河中者,皆发传,及令河北县为亭,与夹谿关相直。·阑出入、越之及吏卒主者,皆比越塞阑关令。·丞相、御史以闻。制曰:可。

在夹谿河置关,而河北县为亭。备塞都尉请求河北县所为之亭要与夹谿关相直,即使这二者处在一条直线上。这意味着,位于河南岸上的塞关是按照完整规格进行建设的,而位于北岸上的对应塞关,则出于某种原因被以“亭”代替了(此处的夹谿河可能即是两县之界,夹谿关在南岸县,而界北工程或应由河北县负责)。“阑出入、越之”的“之”所指代的就是这个对岸塞关的代替物——亭。这恰恰说明,夹谿关并未按照一般的河塞标准进行修建。准确地说,它只修建了一个完整河塞的南岸部分,而并未在北岸进行对称构筑。这就不得不使我们想起天水放马滩松板地图上的“闭”的形态。从上述西汉初年的文献来看,完整的河塞关卡应当是在河的两岸分别构筑阻塞沿岸通路的构筑物。塞关建在河的两岸,即:从截面上看,中间是河道,两侧紧接关,再向两侧或连接山体,上置各类塞界障碍物——垣离(篱)、格堑、封刊。放马滩地图的年代为战国晚期。这表明,对于陇西、关中这些多孔道的区域,其河塞的构造形态自战国至汉代几乎不曾改变。它的形成与居于关陇地区的秦人应有关系。

(三)县、道

秦汉时期,县、道与国家工程之间有着密切的关系。根据《睡虎地秦简》、《张家山汉简》、《汉书》中相关章节,国家的苑囿、关塞以及武器系统均由县、道负责维护和保管。这样,在局部边塞地区就形成了一种由县道城、津关、塞界、斥候系统共同构筑的防御单元。从防御效果来说,这几者缺一不可。

(四)斥候城障

斥候系统是边塞上用于守望的系统,与可以居住的城障共同构成守备的据点。城障本身具备屯兵的能力。在临洮段长城内侧多见此堡类构筑物,其中应当有些直接与在重点区段上屯兵有关系。我们甚至可以将这类建构筑物看作是塞关的补充(后详)。其根据通路的要害程度、空间允许的范围等因素确定守备规模及城障大小。

四、陇西郡的布防原理:县、道、斥候、河塞与长城关系的推测

战国秦陇西郡共下辖17个县、道城(图一),大致可将其分为4类。第一类,为陇西郡中线孔道城,即渭河谷地与冀路一线上的县,包括:冀(在甘谷县)与邽(在天水)。第二类,为南线县、道(西汉水流域),即在由蜀、羌、汉中地区进入陇西中部的孔道上所建立的县、道。包括:西、下辨、故道。第三类,为北线县城,包括:襄武(今属陇西县)、獂道(今属陇西县)、成纪(今属通渭县)与阿阳(或属张家川地区)。第四类,为西线县、道(洮河、白龙江流域),包括狄道、临洮与枹罕。

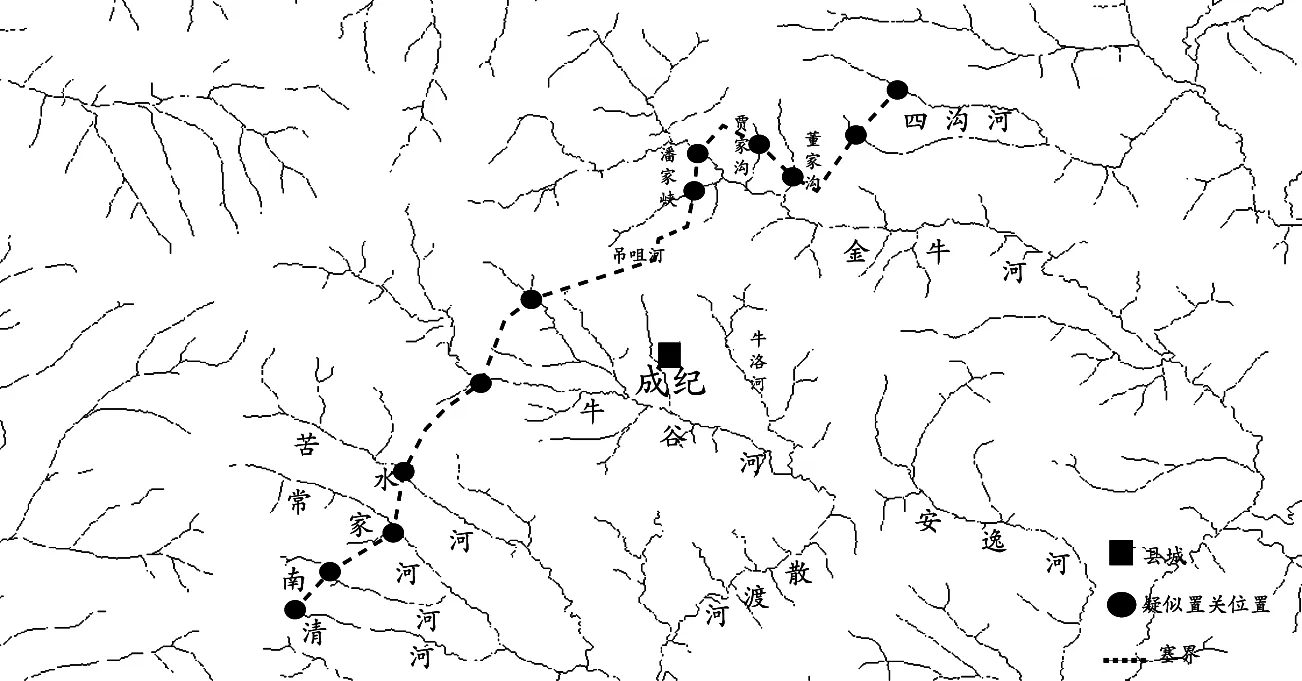

秦在陇西地区置县、道的时间应始于秦武公时期,而至昭襄王时期则应已经基本完成了陇西县、道的布局。在这一山地区域县、道规划中,北、南、西3线县道城即是在不同河流流域内控制进入陇西中部渭河谷地的管理治所。城在这些关键区位的出现,其原因一方面有历史形成的区位重要性,这是一种继承,但还有一方面的原因,即使用县、道这种“城”的方式,就意味着对于某一河流整个流域甚至旁边其他河流流域的占领。任一河流流域,都可能由为数众多的沟壑组成。而这些沟壑,特别是那些大致南北走向的沟壑,均可能构成由蛮夷地区向渭河谷地征伐的通道。县、道作为占领治所和军备后方的作用较容易理解,但单单通过县、道城本身是无法实现对重要孔道的把控以及维持占领区域面积的目的的,只有使用秦塞,亦即河塞津关的形式,才有可能阻塞重要沟壑通路。这样,我们就基本可以了解,战国晚期,秦陇西郡外线县、道的基本规划原理:在重要的大河或地理位置特殊的河流流域核心地带设县、道城,以县、道作为流域占领标识、军备辎重后方及区域管理治所,以秦人河塞津关为基本防御方式,对该占领流域重要的沟壑走廊进行阻塞,最终实现区域控制。那么,怎样理解县道、河塞津关与晚起战国秦长城之间的规划关系呢?这3者又是在具体的县域规划中如何衔接与实施的呢?笔者尝试借助通渭(秦成纪县)一地军事地理状况来寻找答案(图二)。

图一 战国秦陇西郡关塞城分布

图二 秦成纪县塞界构拟

长城的线路与陇西郡北线县、道的位置完全吻合。这表明,沿途县、道于长城而言有着极为紧密的修建、管理与维护责任。就通渭县而言,其境内盘踞着属于渭河流域下的多条河流。其中最主要的包括金牛河、牛谷河、安逸河、苦水河、常家河、散渡河。据统计,全县大小沟壑超有一千余条。绝大多数的沟壑呈现西北—东南走向。主要河流多发源于县域西北的大牛营山、黑燕山等处。上述水系多属渭河支流,即,顺河谷南下,或至甘谷县或至秦安县,多可抵达渭河谷地。局部地形为山地峡谷,海拔在2100米~2400米之间较多。简言之,这一区域是由大量通往渭河谷地的山川孔道组成的。那么,针对这一特征,如何置县,又如何布防呢?

前文已提及,战国以来秦人在陇西布防,可能多是利用河塞津关这类障碍进行通道堵塞来实现的。这样就须考虑河塞津关的具体选址位置问题。通过观察河网关系我们不难发现,关塞有沿河干流或支流上下游移的多个选址地点。对于核心区位的县、道治所而言,这些孔道内的塞关位置,直接决定其领土防御面积,甚至直接决定县域大小。比如,在中下游区位进行修建,则干流孔道数量较少,对固守而言比较便利,且设关塞数量较少。其缺点是,位置过于向下游靠拢,会极大地缩小县域防守面积。反之,如在枝杈较多的上游设置塞关,那么就会较大幅度地外扩防守边界与县域范围。其缺点是,上游枝杈较中下游多得多,这样一来,设置塞关数量可能就会比中下游设关要多得多,固守兵力也须大幅度增加。在秦成纪县而言,其置县的任务之一,就是要对上述几个通往渭河谷地的孔道组进行布防,以减少外族进入渭河谷地进而进入关中作乱的几率。那么,是否所有的沟壑位置上均具备设置塞关的条件?根据已经公布的文物普查资料,在不少长城与河流的交汇点或交汇点两侧,存在着不少的烽燧(城障),即被称为“堡”的构筑物。在这些区段上,或并无塞关,但却设有堡垒屯兵。出于地利考虑,这些地点在长城修建之前或就已经被视为有利位置派人驻守了,相应的构筑物就是城障。在这里,我们须辨明以下一些基本布防规划逻辑: a.)区域防御的关键在于设置孔道“障碍物”——在重要沟壑通道上设置河塞津关,在次要沟壑通道上驻守,设城障屯兵、置烽燧报警。b.)塞关与斥候地点的位置直接决定县、道防御范围、投入大小。c.)屯兵斥候地点多为局部制高点,能够俯视地理廊道,并就守望的廊道军情进行报警。简言之,烽燧城障与地理廊道有着对应关系,敌情现于哪条廊道,应在烽火上一望而知。d.)晚起之长城,并不能取代河塞津关及城障的重要性。如前文所引张家山汉简简文所载,长城只是塞界,一种由“垣离(篱)、格堑、封刊”加之石块构成的障碍物。它介于各河谷之间的山体之上,阻断山上迂回的通道。

县、道实力与军情状况,对其控制流域数量和范围均有影响。孔道上稳定的塞关及斥候位置意味着军事占领区域范围的固化。如前文所述,秦国在公元前3世纪之后开始出现与外族较为稳定的军事关系。这可能意味着在秦昭襄王时期,以陇西北线县、道的具体塞关位置为基础,已经形成了稳定的防守域和实际的军事边界线。那么晚起的长城最为便利的修筑方式,就是将原有塞关两侧的塞界及各个相对独立的塞关或城障点进行勾连,最终形成连续的塞界。这样,可以有效地继承此前形成的军戒范围与地利,不至于突然增大,造成资源补给不济;不会突然缩小,而放弃原已持有的天险。据此,则秦昭襄王长城的规划祖本,就是此前战国晚期已经在牛谷河、金牛河两流域主河道中形成的河塞津关位置及在次级河道中布置的斥候(屯兵)位置。战国秦昭王长城,在本质上是各守备地点的勾连,是塞界的延伸。以上,便是陇西郡北线县道、河塞津关、城障以及长城的规划逻辑关系。

五、陇西郡西线之陇西塞与狄道关

前文引述《后汉书》羌人内附要求戍守陇西塞的文献表明,其时狄道当为洮河南北向廊道的北端出口。根据前述陇西郡防御工事的构筑原理,在县域级别的防御上,它应当具备县道城、关与塞界、斥候系统这几类最基本的空间形式。

(一)塞界

临洮地段边塞分布于东峪沟北侧的浅山地区,北起30里墩沙王坡。全部斥候构筑物均沿西北—东南走向构筑于该区域的山岭制高点处,一般在海拔2200米~2400米左右。新添至峡口镇一线的大碧河河谷地带,已在塞界之外。东峪沟发源于渭源县鸟鼠山北麓,是进入渭河谷地的必经之路,两侧沟壑发达。东峪沟北侧有窑沟、花麻沟、池沟等10余条沟壑,均构成对东峪沟走廊内部的威胁。根据前文论述秦人置塞的基本特点可知,这些位于交通主动脉北侧的沟壑走廊应是重点布防的区位。实地考察当地塞界的基本形态,主要包括垣篱和格堑两类。

(二)烽燧与城障

烽燧、城障,应被视为统一布防单元的有机组成部分,即应当以防御某一支沟为目的构筑“城障(关堡)—烽燧—塞界”的独立斥候单元。但迄今为止,在该区域只发现城障类建筑4个,即:宿郑家坪遗址、农盟村遗址、新永村遗址、岳麓山遗址(文物普查资料名称登记有误)。除岳麓山关堡遗址之外,其他3段城障、烽燧、塞界的组合关系均十分明显。比较值得注意的是下家阳洼敌台与窑沟烽火台之间的塞界,这部分塞界横跨朱家沟流域。文物普查资料显示,这一段在朱家沟主河道位置上设有塞墙,南北跨度在4公里左右。但该地段除了墙垣之外,并未见烽燧、敌台或关堡设施,这是较难理解的。该地段应存在较大的遗址潜力。同样的情况也发生在皇后沟以北至新添一线的地段。该区域内也只见塞墙而未见斥候设施。此外,在东峪沟内北岸上的支沟附近敌台和烽燧,均设置在支沟沟口两岸的山梁之上,守望设施与地利条件结合十分紧密。但这一狭长地段却并没有发现文物普查资料所称的“关堡”类设施,也就是城障类建构筑物。由现临洮县城至东峪沟东部马家坪村的峡谷,直线长度达16公里,塞界及烽燧分布于其北侧一线。在这样狭长的范围内,仅依靠断续的塞墙和烽燧是较难解决防御问题的。因此,在东峪沟内北侧一线应当仍旧存在发现城障类建筑的可能性。

(三)城与关

通过前述对秦人置塞关和县道布局的讨论可知,在重要的沟壑走廊上置关,应是最重要的防御方法。根据目前资料所反映的情况,新添杀王坡是临洮塞界的北起点。这一段落的塞界呈现出大致东西向的走势,其距离西侧的洮河河道仅有1公里左右的距离。同样具备类似置关条件的还包括窑店镇北侧东峪沟的主河道位置,以及朱家沟塞界一线。言及此,我们仍旧不能排除“以城代关”的可能性,即最早的狄道城可能就是狄道关,道城与塞关是同构的。

以上,是根据目前所掌握的临洮段战国秦长城文物普查资料所做出的一些推测。在具体的遗址分布方面,还有待于进一步调查来给出细致的分析。

结论

自战国开始,秦人在陇西郡逐步形成了一套以县道城、河塞津关、塞界构筑物为基础的多层级防御系统,我们通常所说的“长城”只不过是秦人边防措施中的一个组成部分而已。陇西边防大致分为北、西、南3线。战国秦汉时期陇西郡西线边界应是借助自然河流洮河所构筑的塞城防御群落,其最大范围应南起临洮(岷县),中经狄道(临洮县),北至枹罕(永靖县)。枹罕临近羌人故地,始终处于战略争议之中,并不能作为固定常设的陇西塞防线来考虑。陇西塞北端在战国至汉代的绝大多数时间中应设在狄道。

秦人经营陇西地区防御的主要方式,是以渭河谷地两侧的一个或多个支流流域为单元置县、道。由县、道负责扼守该区域中通往陇西腹地的河流干道,并在重要的干流或支流河道上设置河塞津关或屯兵城障。这一防御体系中的节点包括县道、河塞津关、城障、斥候设施、塞界。在战国晚期,这些陇西郡西部和北部的孔道防御节点的塞界被连缀在一起,从而定型为连绵的昭襄王长城。这一工作,应是由分布于渭河谷地以北的各个县、道分段组织规划施工完成的。狄道是秦陇西郡西线的节点边城,也是陇西塞的管理治所。它对于所在区位的昭襄王长城应当负有修建、维护和实质的防御责任。在这一局部,应当与成纪、襄武、獂道相似,存在辖制通往东峪沟干道各支沟的“城—关—堡—烽燧”系统。截河置关、堡应与其他秦域内县、道方式相似。综上,狄道区位的战国秦汉边塞防御设施,应以系统化的角度来看待,并根据水系走势及防卫需求来确定重点的考古遗址潜力区位。

注释

① 后晓荣:《战国政区地理》,文物出版社,2013年。

② 徐龙国以“汉治狄道,疑承秦制”。

③ 谭其骧《中国历史地图集》中标注该县在近临夏县左近,系根据清代《一统志》所记载进行标注的。但从洮河与黄河汇合处在其东侧的位置关系判断,其在今永靖县附近可能性更大。这一地点十分险要,可能曾是羌人通过黄河廊道进入洮河走廊的入口之处。

④ 西汉边郡在这一区域内的边塞防线主要包括北侧的令居塞、金城塞以及南侧的陇西塞。令居塞构筑的主要目的是防止羌胡勾连。金城塞主要是为预防羌人东出河湟。而陇西塞则主要是为了防止羌人南下寇边进而通过冀路作乱陇西内县。根据以上文献,金城塞与陇西塞本即汉羌界限,塞内多有内附羌人,与汉人杂居。

⑤ 谭其骧《中国历史地图集》中标注该县在近临夏县左近,系根据清代《一统志》所记载进行标注的。但从洮河与黄河汇合处在其东侧的位置关系判断,其在今永靖县附近可能性更大。这一地点十分险要,可能曾是羌人通过黄河廊道进入洮河走廊的入口之处。

⑥ 陇西郡所置县城大致分为3线,即冀路城、西线城、南线城。后两类即是其西、南两侧的塞城。而其北线,则是以长城来进行区界的。

⑦ 参见《汉简考述》中分段列出的殄北塞、居延、甲渠、卅井、广地、槖他、肩水、仓石、庾等塞。

⑧ 秦塞与城的关系是因地制宜的,塞有时也可能是由城构成的。秦帝国时期出现过“城河上为塞”的局面,即,在“河南地”沿黄河构筑大量县城以充当“防线”(塞)。(见《史记·蒙恬列传》及《史记·匈奴列传》。)关于同一事件,《汉书·韩安国传》则记载为“辟地千里,以河为竟,累石为城,树榆为塞”。

⑨ 陈书以为边郡都尉应据城而治。如破城子和大湾就分别是居延与肩水都尉府所在(原资料中所标注的“A8破城子”者应为一障,而并非城,且位置径置于塞上)。

⑩ 黄文弼在《蒙古新疆两地考古经过》中则分为三类,即,十里一墩,三十里一堡(可容数十人),百里一小城圈。

[1] 后晓荣.战国政区地理[M].文物出版社,2013.

[2] 徐龙国.秦汉城邑考古学研究[M].中国社会科学出版社,2013.

[3] 谭其骧.中国历史地图集[M].中国地图出版社,1982.

[4] 陈梦家.汉简缀述[M].中华书局,1980.

[5] 国家文物局.中国文物地图集·甘肃卷[M].测绘出版社,2011.

[6] 司马迁.史记[M].中华书局,2013.

[7] 班固.汉书[M].中华书局,2013.

[8] 范晔.后汉书[M].中华书局,1965.

[9] 金迪.甘肃定西地区战国秦长城若干问题研究[D].西北大学硕士论文,2011.

[10] 西北大学.临洮县文物局临洮区域长城“三普”调查资料,未刊发。

[11] 睡虎地秦墓竹简整理小组.睡虎地秦墓竹简[Z].文物出版社,1990.

[12] 张家山二四七号汉墓竹简整理小组.张家山汉墓竹简[D].物出版社,2001.

A Preliminary Discussion on the Defense System of the Longxi Prefecture and the Longxi Frontier from the Warring States Period through the Han Dynasty

WANG Ren-yu

(Institute of Archaeology, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100710, China)

From the Warring States period onwards, the Qin state had made a great effort in establishing the defense system consisting of river valleys, county cities, passes along rivers, walls, watch and beacon towers, of which the passes along rivers were the most important for the Longxi prefecture administrators. There had long been three frontiers along the northern, southern and western Qin borderlines since the late Warring States period. County cities had first been established along the northern and southern borders of the Qin state. It was such counties along the northern borders who organized the construction of the local military defenses, especially the well-known Great Wall of the Qin state, by linking the short walls on both sides of each pass. By contrast, the southern frontier was possibly consisted of only county cities whose nature may be military and aggressive outwardly. The western frontier had three major county cities, each occupying a site of high strategic significance. As the leadership among such western cities, Didao must have been responsible for the construction of the whole defense work along the Tao river valley.

Didao; Corridor cities; Passes along rivers; Warning systems; Tao river corridor

2016-01-07

王刃馀(1978-),男,北京市人,助理研究员,硕士。研究方向:考古资源保护与规划。

K23

A

1672-4860(2016)03-0042-09