新平彝语腊鲁话的隐语分类及文化成因分析

王国旭,胡亮节

(1.云南民族大学文学与传媒学院;2.云南大学国际学院,云南 昆明 650223)

新平彝语腊鲁话的隐语分类及文化成因分析

王国旭1,胡亮节2

(1.云南民族大学文学与传媒学院;2.云南大学国际学院,云南 昆明 650223)

隐语是民族文化生活的语言烙印。文章记录描写了彝族腊鲁话中为数不多的隐语形式,并从食物、民族称谓、动作行为三个方面对隐语作了归纳,认为这些隐语是腊鲁人在漫长的社会生活中,与周边族群进行互动并在内部强化语言认同的结果。随着城镇化的深入发展及社会转型的加快,这些隐语正逐渐濒危,对其进行抢救性的整理工作是当务之急。

彝语腊鲁话;隐语;类型;文化成因

引言

隐语也称为黑话,具有浓厚的地域文化和民族文化特色,在世界语言习俗中广泛存在。实际交际中,隐语是一种有意设置语言障碍的交际行为,其目的是混淆旁观者的视听,具有保存内部话语集团的认同同一性和排斥外部话语集团的排他性、保密性。曲彦斌在《中国民俗语言学》中就指出:“民间隐语行话,即民间社会各种集团或团体由于各自文化习俗与交际需要,而创制的一些以遁辞隐义、谲譬指事为特征的言语体系。亦即一种与自然语言相对的社会职事集团用以部分代替相应概念、语义的人为的特定言语符号。”[1]作为一种特殊的言语文化行为,隐语的使用带有较强的语境依赖,房德里耶斯直言:“隐语的特点是它的无限多样性,它常随情况和地点而不断发生变化。”[2]298

隐语是一种古老的交际文化,明代陶宗仪《南村辍耕录》所记载:“杭州人好为隐语,以欺外方。如物不坚致曰‘憨大’,暗换易物为“搠包儿”,麄蠢人曰‘杓子’,朴实曰‘艮头’。”从语言学的角度观察,隐语有两种形成方式,一种是内部屈折式,通过对某个词语的语音进行内部变化,一般为相近元音的替换或改变为其他辅音,造成表意的模糊或曲折,王德春曾经记录过贵州毕节燕子口一带的苗语翻话,在正常语的每个音节前面增加辅音kh,如果原音节中有舌尖前元音[ɿ]或舌尖后元音[ʅ],一律变为舌面元音[i][3]。陆桂生也提到状语存在类似内部屈折方式构成的黑话,称之为“公开的密谈”[4]。另一种为分析式,通过更改语序或换成别的词,甚至把负载本意的字分解成不同的部分,形成语义的陌生或多义。在云南新平傣族彝族自治县境内居住的彝族腊鲁支系,在话语交际中采用隐语的行为,就属于典型的分析式隐语。

一、彝族腊鲁人及其隐语

腊鲁人是彝族的一个支系,主要分布在云南的新平、墨江、临沧、景谷等地。腊鲁这一称谓由来已久,汉载史料中多处提及,明代杨慎编辑的《南诏野史》(增订)中记载:“喇乌,又曰喇鲁。男如擺夷,女如窝泥,构楼临水而居。上人下畜,名曰掌房。其在腾跃州者,食巨蟒、毒蟲,或取蜂糟食之。”雍正《云南通志》卷二十四说:“喇乌,临安、景东有之。”其中,临安府的部分治地即在新平县。康熙《新平县志》卷二《新化州风俗》中对腊鲁人的记载更为详细:“喇鲁,性悍,居岩穴,衣麻布,捕山禽野兽度日,差徭赋役具无。”又道光《云南通志》引《伯麟图说》说:“喇鲁,亦曰喇乌。……勤本业(农业),遇人退让。其散处荒僻者,食蜂蛇。永昌府属有之。”[5]对腊鲁祖源的来历,《临沧地区民族志》如此阐释:“明朝开国以后,大批汉人从江苏、江西、湖南等地进入云南,他们中有一部分人在今楚雄州安家,与当地彝族通婚,成为彝族,这些人后来自称‘腊鲁泼’。有一些‘腊鲁泼’在明末清初来到云县、凤庆,繁衍至今。这部分彝族都能说出自己祖先的原籍和迁入云南的大致年代,保留着汉族远祖留下的某些风俗。”[6]

新平马鹿塘的腊鲁人认为他们的祖先从江西迁来大理,然后再从大理迁往新平,由于年代久远,加之腊鲁人没有自己的文字,因而其迁徙的历史已不可考,但在磨味的叫魂仪式中口头流传着一条比较清晰的迁徙路线,却是值得关注的,根据当地的毕摩所言,他们的祖先是从大理出发,途经昆明,到玉溪,进入新平,至漠沙,达瓦窑,最后定居在新平县建兴磨味村委会。据居住在马鹿塘的腊鲁人讲,他们的祖先是一个没有姓氏的小孩子,到了大理以后,伪县长赐给他姓名为“小无姓”。小无姓有儿子七人,其中两人缺嗣,剩余的五个儿子分别居住在磨味、遇武乡、大力气和马鹿塘等地方。至今,他们的后代已经繁衍成群,这几个村子成为腊鲁人居住最为密集的地方,属于建兴乡管辖,新的乡政府所在地就设在马鹿塘。

新平的彝族腊鲁支系操彝语中部方言,并在其内部流传着一种所谓“黑话”的隐语。腊鲁话称为“ʦa33vu33thɯ33”,直译为“说转话”,意指隐晦曲折地讲话。也有的直接说成“ne33vu33”即“黑话”。出于许多原因,新平的腊鲁人有时候为防止其他族的人听懂自己所说的话,常常对一些迂回的特定的交际用语进行变形处理,以期达到保密的效果。

二、彝语腊鲁话隐语分类

作为一种特殊的表达方式,尤其是过去民族关系紧张或文化观念之间的差异,腊鲁隐语由早期的自我保护行为逐渐上升为一种语言认同的习惯。但随着新中国成立之后,社会环境的不断发展以及多民族杂居的格局逐渐形成,文化的开放和语言使用的趋同使得腊鲁隐语的语用功能不断萎缩,正处于消失的边缘,60岁以上的腊鲁母语者也只能说出非常有限的词汇,中青年就知道得更少了。

腊鲁隐语与通俗形式的民族共同语共存,主要采用分析式构成短语,这些短语形式不拘,语义生动活泼,带上了较为有趣的语言游戏性质。从日常生活中的使用情况来看,腊鲁隐语的语义范围和词类都极为有限,语境依赖性很强,交际中也只是针对那些能听懂腊鲁话,但不是非常熟练的其他民族的双语使用者。腊鲁隐语大致可以分为以下几类:

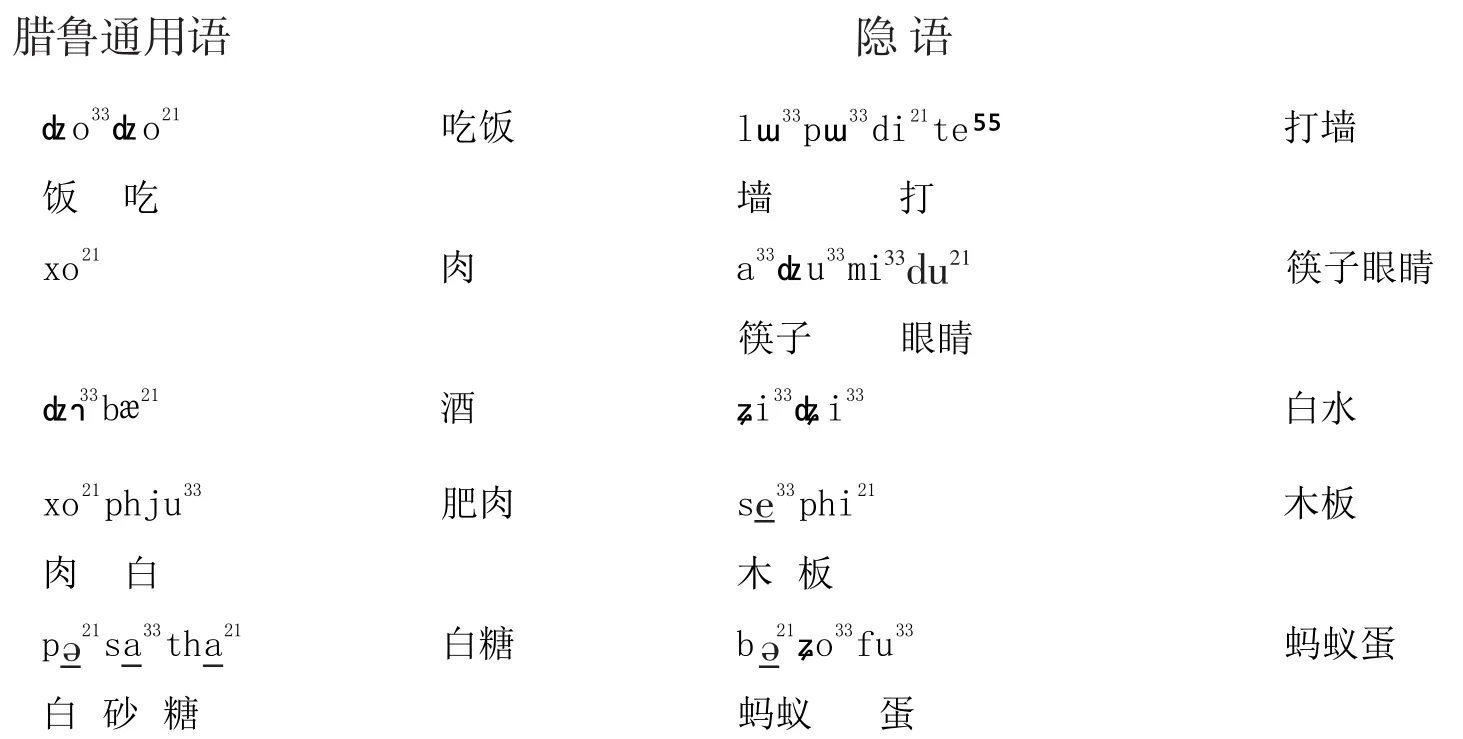

1.与食物有关的隐语

民以食为天。各民族谈论食物的名词,一般与其饮食方式和饮食习俗有关。腊鲁隐语也不例外,如:

从腊鲁语中有关食物的隐语可以看出,当地人主要采用修辞性阐释的方法构成新的短语,如把“肉”说成“筷子眼睛”,是一种比喻的说法,同时也是腊鲁人早期艰难生活的反映。据调查,解放前当地腊鲁人地位比较低下,生活条件极为艰难,富裕的人家过年过节才能吃上肉,一个“a33ʣu33mi-3333dduu2211”,把人们难得吃上肉而看见肉就想用筷子去夹的场景表现得惟妙惟肖。其余如把“酒”说成“白水”则多少有些谦逊的味道,把“肥肉”说成“木板”反映出厌恶,把“白糖”、“洋芋”分别说成“蚂蚁蛋”、“地蛋”,前者强调其形似,后者则戏谑其出处,只有“糯米”说成“粘牙齿那种”是一种类似谜面和谜底的解释。

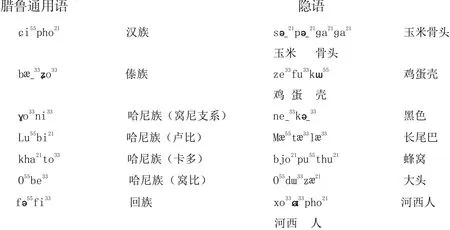

2.与其他民族称谓有关的隐语

出于对本部落的保护,早期的少数民族在称呼别的民族的时候,为了避免带来敌视或不必要的麻烦,常常采用委婉曲折的方式来表达自己的意思,从而形成与民族共同语相异的隐语别称。新中国成立之前,新平县民族众多,文化多元,民族关系复杂。在腊鲁支系居住的周围地区,广泛居住着汉族、傣族、哈尼族、拉祜族、彝族的其他支系等,腊鲁人被认为是“外来户”,由于人数少,分布于其他民族中间,相对弱势,内部交流若遇有别的民族的人在场,称呼别的民族时则采用一种带自我保护性质的隐语。如:

这些其他民族的别称采用借代或比喻的方式构成,如把“汉族”称为“玉米骨头”,把“哈尼族(卡多支系)”称为“蜂窝”,是从其种植的农作物及其饮食习俗的角度,把“傣族”称为“鸡蛋壳”,把“哈尼族(窝尼支系)”称为“黑人”则主要从皮肤颜色的认知出发,把“哈尼族(卢比)”和“哈尼族(窝比)”支系分别称为“长尾巴”和“大头”,就其民族服饰的外观而言的,把回族称为“河西人”则主要从其居住地而得名的。总的说来,彝族腊鲁支系对其他少数民族的隐语称谓,并没有太多的恶意,只是如同取绰号一般,采用借代或比喻的方法换一种说法而已。

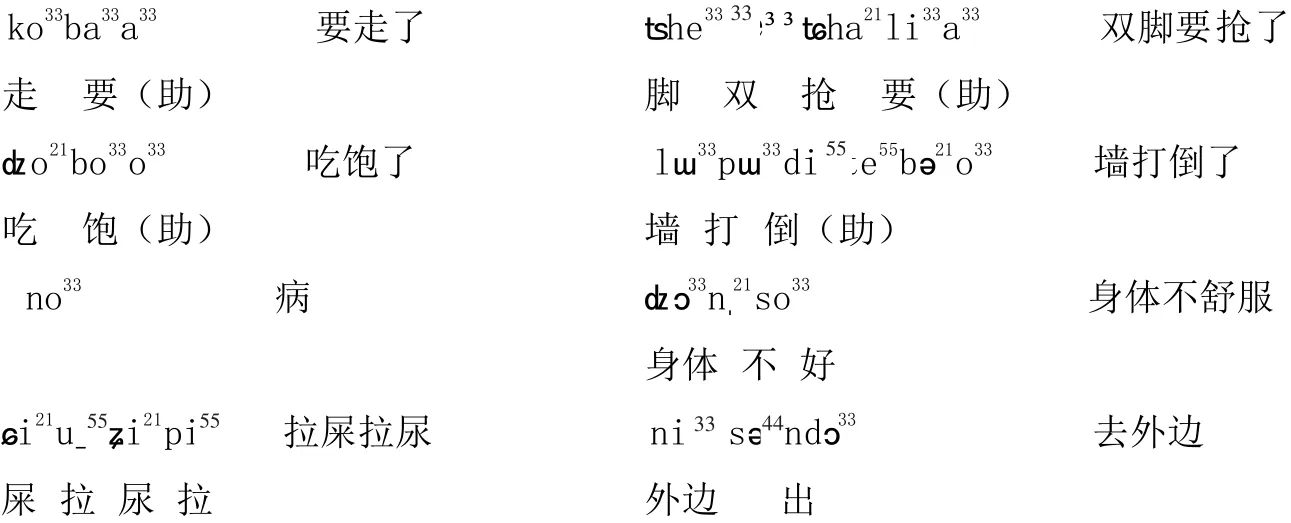

3.与动作行为有关的隐语

在彝族腊鲁支系的语言中,汉借词占有相当的比重,尤其是一些伴随新事物的出现而出现的动词,如“上网”、“打电话”、“QQ聊天”、“玩电脑”等,年轻一辈已不再使用本族语,同时,一些与动作行为有关的隐语已逐渐退出使用场域,就算一些母语能力极好的老人,隐语的使用也是少之又少。如:

客观地说,与动作相关的隐语不过是同类词语的另一种表述而已,属于修辞意义上的超常搭配和超常组合。在上述词语中,把“饿”说成“空”实际上是使用了借汉语词的方式,而把“买”说成“拿”,把“走”说成“抢”则属于超常搭配与组合。郭熙曾指出:“从词类看,秘密语与民族共同语所不同的主要集中在名词上,少数是动词和形容词。作为构成语法结构所必备的功能词——虚词,几乎找不到。这就决定了秘密语不能因语法手段造成意义的改变。”[7]

三、彝语腊鲁话隐语的文化成因

语言是族群改造自然和适应自然的结果,具有社会的约定俗成性。同时,语言也是人类社会交际的主要工具,承载着语言使用集团的思维潜势和文化沿流,是一种自成体系的特殊文化。彝语腊鲁话中的隐语是族群互动与多语接触的产物,其文化成因主要表现在以下几个方面:

首先,隐语是自然语言的特殊化,是族群语言适应社会的特殊变异。20世纪初,法国著名语言学家约瑟夫·房德里耶斯指出:“它们(隐语)和日常语言不同,只在为数有限的个人当中用来进行带有秘密性质的交际。它们都有一个共同的地方,即对同一种共同语来说是特殊的;如果考察它们的形成,我们可以看出,它们都是使语言适合于有关集体的特殊职能这一共同倾向的结果。”[2]297新平建兴的腊鲁人,并非本地的土著居民,根据老年人的记忆,他们举家搬迁到建兴定居,不会超过十代人,这从整个建兴乡的腊鲁人口数及个别人家珍藏的族谱世系可以得到验证。而在他们搬来之前,建兴就已经广泛居住着别的民族。外来户的性质,加大了腊鲁人与其他民族交往的心理压力,行为处事都相对谨慎,尤其在提到相对忌讳的事物时,用隐语的方式进行交流,更能防止对方听懂他们话语的意思。

其次,腊鲁话中的隐语强化了族群内部的身份认同,满足了族群内部的交际认知策略的需要。在族群内部,不分男女老幼,在语言的习得同时也就社会化了相关交际规约。正如乌丙安所言:“个人的语言在和多种群体的认同与另外多种群体的排斥中,必然形成与此相适应的言语习俗规范。在何种场合个人的言语交流要表达自我认同的情感和意愿,在何种场合又不得不表达自己排他的情感和意愿,以使言语的表达合乎规范。个人常常在多种群体场合不得不选择被习俗体系规范了的现成语言公式去表达自己的各种情感。使这些表达无形中屈从于群体的习惯。于是出现了个人语言表达方面的二重习俗。一方面个体的言语表达是出于个人个体或特性,理论上说是一种想说就说的本色态度,但是,事实上经过了群体习俗的规范和认同,在不同的习俗环境和多种群体场合中,个体的言语就不能不进行符合习俗的编码重组,形成合乎习俗规则的适应场合的语言。个体在表达的同时,为了他人的利益,他小心翼翼地采取合理化的道德姿态。”[8]腊鲁人在用隐语进行交际的过程中,其言语行为经历了个体主观化到族群内部的集体无意识的过程,这一过程保护了族群的相关利益,并促进了族群的身份认同。

再次,趋吉避凶和崇神信鬼的语言迷信心理是形成腊鲁隐语的文化基础。老一辈的腊鲁人普遍相信语言有一种神秘的力量,人们在使用语言的过程中,往往由于一言不慎而导致不祥之事发生,因此在使用一些代表病痛或污秽的词语时,选用别称或同义替换的方式成为一种语用规则。如隐语中对“病”、“饥饿”、“屎尿”等都使用相对含蓄委婉的别称。另外,作为彝族的一个支系,崇神信鬼的习俗一直是腊鲁人生活中的重要组成部分,老人们始终相信生病一定是沾惹了不干净的东西,要请村里的神职人员叫魂驱鬼,就算是到了医疗技术高度发达的今天,医鬼两信仍然是大多数人的首选。同时,二月初八的祭龙节和八月十五中秋节异常隆重,家家户户祭奠祖先,喊魂祈福,以达到禳灾祛祸的目的。而在村子里,不管是生病还是节令期间,人们提及有关鬼神的词语时都常常使用隐语,以示对祖宗神灵的尊敬和信仰。

结语

作为一种语言文化现象,隐语的产生和消失与社会环境的变迁密切相关,最为主要的是,隐语是多语社区和多语民族的一种产物。在建兴的腊鲁人聚居区的周围,广泛分布着汉族、哈尼族及彝族的其他支系,这些民族在过去大都知晓彼此的语言,为了形成对本民族或本支系的一种保护和认同,腊鲁人利用本族语进行特殊的修辞处理,从而制造出一种人为的语言信息干扰,这种人为的语言一旦约定俗成,就成为本族人内部通话的特殊形式,使得非本民族但能听懂腊鲁话的人无法理解。当然,我们也发现,隐语由于对语境的依赖及其多义的嬗变特征,因而使用场合是有限的,主要集中在与日常生活紧密相连的一些语义领域,且不具有危害性。

随着经济全球化的进一步发展,弱势语言将面临深入的社会转型所带来濒危的局面,语言功能进一步减弱,母语的代际传承受到较为严重的挑战。多民族杂居的乡村格局逐步向城镇化迈进,语言的标准化和规范化将不断提高,那么,腊鲁话中的隐语消失将是迟早的事情。曲彦斌指出:“有许多民俗语汇随着那种方言土语或那种民俗事像的消失而成了语言与民俗的‘语言化石’,或者正在消亡处于‘濒危’状态中。尤其是那些一向被误解为‘黑话’的明清以来各行各业隐语行话之类的民俗语汇,更因其‘低贱’,流行使用的群体比较狭窄和传人的过世而消亡的速度尤快。”[9]对类似腊鲁话中的隐语进行抢救性的记录整理,成为当务之急。

[1]曲彦斌.中国民俗语言学[M].上海:上海文艺出版社,1996:162.

[2](法)约瑟夫·房德里耶斯.语言[M].岑麒祥,叶蜚声,译.北京:商务印书馆,2012.

[3]王德春.燕子口苗语的反切语[J].民族语文,1979(2):119.

[4]陆桂生.试论壮语表达的丰富性[J].广西大学学报,1992(4):89-93.

[5]王国旭,胡亮节.新平县马鹿塘腊鲁人母语使用情况调查[J].玉溪师范学院学报,2011(9):26-30.

[6]临沧地区民族宗教事务局.临沧地区民族志[M].德宏:云南民族出版社,2003:9.

[7]郭熙.中国社会语言学[M].浙江:浙江大学出版社,2004:158.

[8]乌丙安.民俗学原理[M].辽宁:辽宁教育出版社,2001:69.

[9]曲彦斌.应予关注的“另类濒危语言”:民间隐语行话[J].文化评论,2007(1):5-12.

Analysisof Typesand CulturalCauses for Cantsof the Lalu Dialectof Yi Language in Xinping County

WANGGuo-xu1,HU Liang-jie2

(Schoolof Literature and Media,Yunnan Minzu University,Kunming,Yunnan650223,China)

Cant is a national cultural life brand in the language.This article describes and records the few cants forms Lalu dialectof Yi language,and summed up the typesof cants from foods,the titles ofnationalities,actions.We believe that cants are the result that Lalu people interactwith neighboring ethnic groups and strengthen the language identity in the course ofsocial life.These cantsare gradually endangered with the developmentofurbanization and the acceleration of social transformation,It is urgent to carry outpolices that willprotect thiswork.

Lalu DialectofYiLanguage;Cants;Types;CulturalCauses

C95

A

2096-0239(2016)06-0017-05

(责编:郎禹 责校:明茂修)

2019-09-08

王国旭(1980-),男,云南昭通人,云南民族大学文学与传媒学院副教授,博士。研究方向:少数民族语言。胡亮节(1981-),女,四川广安人,云南大学国际学院讲师。研究方向:汉语国际教育。

——以云南墨江自治县为例