基层公安机关微信平台建设及可持续运行研究

张凌轲,张志华,王 硕

(1、3.中国人民公安大学,北京 10038;2.湖南警察学院,湖南 长沙 410138)

基层公安机关微信平台建设及可持续运行研究

张凌轲1,张志华2,王硕3

(1、3.中国人民公安大学,北京10038;2.湖南警察学院,湖南长沙410138)

摘要:在“互联网+”的政务模式下,公安微信的建设、发展,从中央到地方、从高层到基层,应当夯实基础、协同发展,但基层公安机关微信平台的建设、发展滞后,究其原因,主要是策略不当。基层公安机关不同于高层级的公安机关,其微信平台建设、发展的策略,应当遵循微信本身的特点和规律,明确建设、发展的主体,采取基层公安机关组织机构与基层公安民警个人“双主体”共同建设、发展的策略,充分发挥基层公安民警的“熟人”优势,点对点地精准传递信息,推行个性化的信息服务,深入交流互动,注重工作实效,并要科学管理、合理考核、适当激励,以实现基层公安机关微信平台的平稳发展、可持续运行。

关键词:公安微信;发展策略;基层公安机关

基层公安机关是指以公安派出所为代表的公安基层单位,包括“公安派出所、看守所、车管所和刑警队、巡警队、交警队及与其相当的队、所、站等单位”,承担着最基础的公安工作。微信,是腾讯公司于2011年推出的、以手机为主要载体的即时通讯平台,在当前“互联网+”的政务模式下,正广泛运用于公安工作之中,成为公安机关与社会公众之间公开或者秘密联系、交流沟通的平台,有力地推进了公安工作的科学发展,越来越受到大家的欢迎,成为当今时代“微警务”的重要载体。但是,在这样的大好形势下,据了解,全国一些基层公安机关,其微信平台的建设、发展和运行,却存在着一些短板,出现了一些问题,遇到了一些障碍,俗话说,“基础不牢,地动山摇”,这些情况,务必引起高度重视。本文即通过以公安派出所为代表的基层公安机关微信平台建设现状的调查分析,来探讨其科学发展及可持续运行的策略。

一、基层公安机关微信平台建设现状调查

对于基层公安机关微信平台建设的现状,笔者拟通过四个纬度来观察,即搜索、提取中国互联网信息中心和腾讯公司发布的权威调查数据,深入基层社区对公安微信受众进行问卷调查,赴基层公安机关的所队单位实地考察,加入基层公安机关的微信平台进行个人体验。

(一)网络数据

根据中国互联网信息中心CNNIC在2016 年1月22日发布的第37次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2015年12月,中国网民规模达到了6.88亿[1],而根据腾讯公司发布的2015年全年财报,截至2015年底,微信的月活跃账户,包括网民个人账户和组织机构账户,则达到了6.97亿[2],以上两组统计数据表明,微信的账户数已经超过了网民的人数,也就是说,微信作为一款及时、便捷、高效的移动网络社交平台,不仅网民个人使用,社会组织同样也在使用,它受到了网民个人以及政府、企业、事业单位、社会团体等社会组织的热烈追捧和广泛应用,为各个用户降低社交成本、提高工作效益提供了有利的条件。

根据腾讯公司发布的《2015年度全国政务新媒体报告》显示,目前,中国政务微信公号数量已逾10万,政务新媒体实现了突飞猛进的发展,“两微一端”(微博、微信和移动客户端)在很多政务民生领域已成为常态[3],进一步的调查表明,公安机关组织机构使用微信的情况尤为普遍,根据此前中国传媒大学媒介与公共事务研究院于2014年7月13日发布的《中国政务微信发展年度分析报告》显示,在当时全国近6000家政务微信中,公安微信即达1094个,在党政机关政务微信中,所占数量最多,高居首位[4],截至到今天,公安微信继续处于蓬勃发展的良好势头,通过手机微信搜索发现,地方各级公安机关,交通、消防、户籍、出入境等一线公安业务部门,直至各个公安派出所,都较为普遍地建立了微信公众平台,用于服务群众,确保社会安宁。例如,厦门市思明区梧村公安派出所,位于火车站附近,辖区内分布着大型商场、超市、商店,人流量较多,辖区内扒窃盗窃案件多发。该派出所建设了“平安梧村之罗宾森”公安微信平台。辖区的居民和保安,都可以通过微信平台和派出所的值班民警取得联系寻求帮助,还可以用手机拍摄可疑嫌疑人和现场照片在线传递给派出所。通过该派出所的在线互动平台,民众可以与辖区公安机关保持紧密联系,让每一名群众都感到民警就在身边,平安就在身边,社会成效显著。

但是,通过网络搜索发现,基层公安微信平台建设,并没有做到全方位、全覆盖、全落地,似乎具有上头“热”下面“冷”的情况,笔者输入家乡所在地的各个公安派出所的名字,通过手机微信搜索发现,仍有17个公安派出所尚未建立微信公众平台,比例高达53%以上。

对于基层公安民警个人开设微信公众平台的情况,笔者也于2016年4月17日上午10时输入关键词“民警”,通过手机微信搜索引擎进行了专门的搜索,却发现数量很少,仅有34个,再输入关键词“警察”、“交警”,则很难查到公安民警个人开设的微信公众账号,这一情况表明,公安民警个人因履行职务的需要而开设的微信公众平台,数量有限,踪迹难觅,难以关注到(这应该与微信是一款私密的个人社交平台有关,微信主要用于个人的社交需要,不同于微博这样的大众传媒工具)。

(二)问卷调查

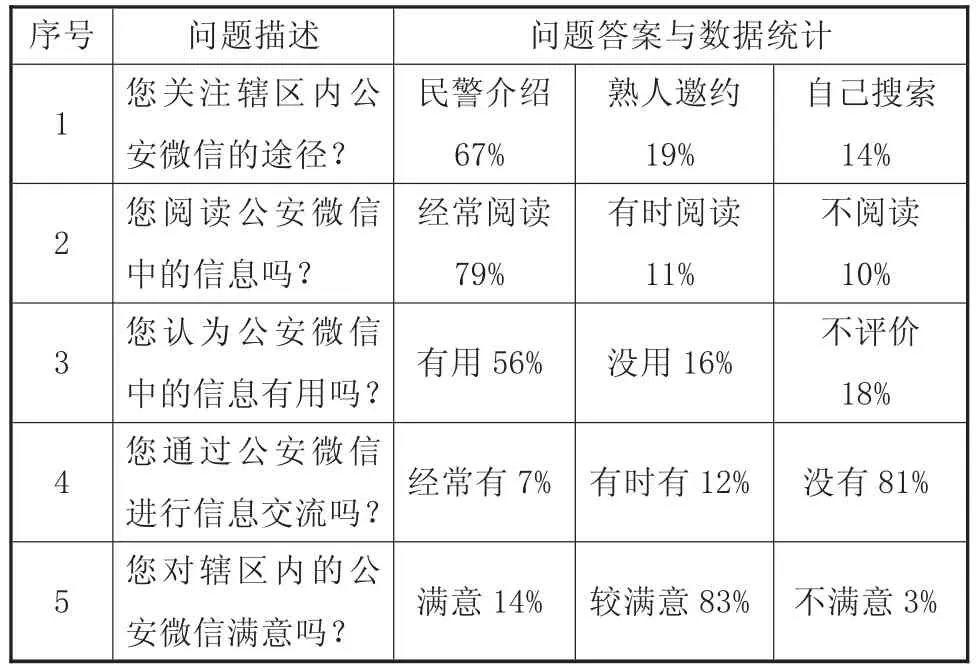

为研究基层公安机关微信平台建设情况,笔者设计了一份简单的调查问卷,选取了2家已建立微信公众平台的公安派出所,深入到所管辖的社区,首先问清调查对象是否关注辖区内的公安微信,问明情况之后,再以“您对辖区公安机关微信平台的看法评价”为题,进行问卷调查,采集到的100份有效的调查问卷。调查数据列表如下:

问卷调查表明,公众对于基层公安微信的关注,主要依靠公安民警的介绍和熟人的邀约,两项相加达86%,公众自己主动关注的比较少,只占14%;但一旦关注以后,则经常阅读信息,占79%,并且认为信息有用,占56%以上,这是一个很好的现象;至于对公安微信的满意度,满意仅占14%、较满意占了86%、不满意占3%,满意与不满意都占了小头,而较满意(中间状态)则占了大头,这应该是一个礼貌性的、鼓励性的评价,其中暗含了一些问题与无奈,留待后面剖析。

序号 问题描述 问题答案与数据统计1 您关注辖区内公安微信的途径?民警介绍67%熟人邀约19%自己搜索14% 2 您阅读公安微信中的信息吗?经常阅读79%有时阅读11%不阅读10% 3 您认为公安微信中的信息有用吗?有用56% 没用16% 不评价18% 4 您通过公安微信进行信息交流吗?经常有7%有时有12% 没有81% 5 您对辖区内的公安微信满意吗? 满意14% 较满意83%不满意3%

(三)实地考察

鉴于基层公安民警个人开设微信公众平台的情况,通过网络很难搜索到,为了解实际情况,笔者先后赴家乡所在地公安所队进行实地考察。

首先,考察户籍所在地公安派出所。该派出所共有11名公安民警、3名辅警,所里没有建立专门的微信公众平台,但全所11名公安民警、3名辅警,都拥有个人微信账号(不是公众号),拥有一定数量的微信朋友和朋友圈,也都开展了一些有益的警务信息的推送、工作交流、咨询答疑活动,但这些活动具有私密性,都是熟人之间的社交活动,也就是说,这些基层公安民警的微信平台,都是私密的社交平台,通过互通手机号码、微信号或者扫一扫二维码以及朋友邀约等方式加入,其微信朋友和朋友圈的成员,一般都是“熟人”,关系密切,信任度高,互动较为直接、深入,交流的成效也较为突出。

其次,考察实习的公安业务部门。笔者曾经实习的公安分局人口与出入境管理大队,该队于2014年10月18日建立了专门的微信公众平台,微信平台设有办证须知(办理身份证须知、办理户口须知、办理出国境证件须知、办理外国人证件须知)、便民服务(全区人口与出入境受理点、符合加急办理证件情形、办证时限及接待时间、收费标准、表格下载)、网上办证(出入境网上预约、港澳证网上续签、居住证自助申请)三个栏目,除了便民服务中栏目有信息推送服务外,没有其它信息推送,也没有交流互动的信息,至于全队9名公安民警、4名辅警拥有个人微信账号的情况,与上述公安派出所的情况类似,都拥有个人微信账号(不是公众号),拥有一定数量的微信朋友和朋友圈,也都开展了一些有益的警务信息的推送、工作交流、咨询答疑活动,通过各自的微信服务,都具有一定的工作成效。

(四)个人体验

2014年9月29日,由于笔者的失误,身份证不慎遗失,因为国庆长假期间要外出旅游,笔者赶紧来到北京西城区学校附近的公安派出所申请补办,结果被告知,因为户口没有迁来,不能异地办理;因为没有采集指纹,不能联网办理,要求本人“亲自”回原藉地长沙去办理。因为时间紧、距离远,回原藉地办证几乎不可能,这时候,笔者想到了微信,通过“长沙人境”微信公众平台,笔者下载了申请表格,并很快填写好,又找到笔者曾在长沙实习时的指导民警,通过微信传送照片、缴纳费用,很快就把证件给补办好了,3个工作日即领取到临时身份证、18个工作日不到即领取到正式身份证,不禁感叹,微信办证好方便啊!

二、基层公安机关微信平台建设短板分析

从调查的情况分析,基层公安机关微信平台建设,虽然具有较高的满意度,但更多的是礼貌性的、鼓励性的评价,从建设主体、信息推送、传播方式、功能发挥到管理考核,都存在着一些短板。

(一)建设主体,重组织机构微信建设,轻个人职务微信建设

目前,对于公安微信建设的主体,到底是以组织机构为主体,还是以民警个人为主体,无论是理论界还是实际部门,认识上都存在有一定的偏差。

一种意见认为,公安微信应当以公安机关单位为建设主体,公安机关通过微信平台,开展警务信息的发布、定制信息的推送、警民之间的互动交流以及有效地智能回复,等等,以推进公安工作发展,维护社会公共安全,创新社会公共安全治理方式。公安微信平台建设的主体,从中央到地方,包括了公安部(司、局)、公安厅(处、室)、公安局(科、室)以及公安派出所等各个系统层级,但并不包括公安民警个人建设的微信平台。这种意见认为,以公安民警个人为主体建设的微信平台,属于“私人互动”的个人微信,不能划入公安微信的范畴。

另一种意见则认为,公安微信平台建设的主体,理应包括上述两种形式,以公安民警个人为主体建设的微信平台,与群众互加好友进行一对一的交流,借助“微信群聊”功能与辖区群众建立微信群进行群聊,因为两者都是以公安业务为微信的主要内容,对外都表明真实公安机关单位或人民警察身份,都较为正式、规范,因而都应当划入公安微信的范畴[5]。这一种意见,理论上虽然很有说服力,但并没有得到实际部门的认可,在很多地方,公安民警个人为主体建设的微信平台,仍然被排斥在公安微信之外。

由于理论上存在认知偏差,在实践上就影响到了基层公安机关微信平台建设的规模、重点与速度。目前,从中央到地方,各级公安机关都较为重视机构微信平台的建设,但忽视公安民警个人微信平台的建设,特别是基层公安机关由于人力、财力、物力薄弱的原因,更是如此(有的地方,甚至连机构微信都尚未建立起来)。作为广大公安民警,虽然个人一般都注册了微信,拥有众多的朋友及范围较大的朋友圈,发布、推送了众多的警务信息,对推进公安工作发挥了积极的作用,但并没有纳入公安微信的管理范畴,也就是说,公安民警个人为履行职务而开展的公安微信平台的建设,并未引起足够的重视。

(二)信息推送,广普性的较多,个性化的较少,信息的精准度不高

从基层公安机关微信平台推送的信息看,多为具有广普性、模块化的信息,包括警务公开类,如公布公安派出所、交通执法站等公安基层单位及社区民警个人办公地址、联系电话等;犯罪预防、制止和惩罚犯罪类,如介绍犯罪的新特点、新动向,发布犯罪预防的新技巧、新方法等;警察公共关系类,如公布重要警务活动、征求公众意见建议等;开展法制宣传与政策解读类,如宣传新颁布的法律法规、解读新的政策规定;生活服务类,如介绍不同环境下车辆安全驾驶知识、高楼住宅消防安全知识等。

根据腾讯公司微信团队的研究,微信最大的优势是“快速捕捉用户需求,快速实现用户需求,减少产品从设计到上线的周期性。”他们认为微信并不具备大众媒体的属性,而是一款社交工具。对比微博而言,微博是大众式媒体,用户之间关系较弱,微博降低的是用户获取公众信息的成本;而微信是一个社交平台,用户之间关系较强,微信降低的是用户之间的社交成本[6],因此,广普性、模块化的信息并不适合微信平台,微信平台更适合推送个性化的信息,用于人际交往,以降低用户之间的社交成本。

根据以上分析可以发现,基层公安机关微信平台推送的信息,由于多为广普性、模块化的信息,个性化的微信较少,因而信息的精准度不够高,并没有如微信设计者所期待的、起到降低用户之间的社交成本的作用。

(三)传播方式,点对群推送的信息较多,点对点推送的信息较少

正是因为基层公安机关微信平台建设以机构组织为主,推送的信息,多为广普性、模块化的信息,因而点对群推送的信息较多,点对点推送的信息较少,也就是说,在推送信息时,仍然采取了大众传播的思维定势。

实际上,微信不同于大众传媒,微信具有点对点的私密性、精准抵达受众和信息推送有利于深层阅读等特征,从而使得微信的传播更有针对性、更有效率[7]。但基层公安机关微信平台的传播方式,从调查的样本分析,却缺少了点对点的针对性、有效性,没有体现出微信传播的应有的个性特征。

(四)功能发挥,交流互动不够

公安微信作为一个公安机关与民众之间的社交平台,警民交流互动最能够体现微信的优势与功能,但从基层公安机关微信平台发挥的功能来看,警民交流互动并不活跃,微信功能的发挥并不突出。例如,笔者随机选取了河北省某派出所为例,点击“报警热线”模块,弹出的页面是派出所的报警电话和户籍室电话,只有传统的电话互动提示,并没有实现微信平台在线互动功能,基层公安机关微信平台的建设也没有实现方便社区群众和警方的互动交流,无法满足移动互联网时代群众的新需求,因而达不到通过微信平台社交功能及时获取社区动态的目的。

本来,微信作为一款及时的、高效的移动通讯社交平台,其功能就是交流互动,它不同于公安微博注重面上的快速大众化传播功能,它更注重于点与纵深,利于信息的深度阅读,能在技术上拉近公安机关与人民群众的距离,私密性强,并有着高度的信息信任感,从而为双方的深入互动创造了条件[8],但是,基层公安机关微信平台的运行,从调查的样本分析,却缺少了这一功能的深度运用与充分发挥。

(五)管理考核,缺乏科学的指标体系

要确保公安微信平台的建设成效与可持续运用,科学的管理考核是必要的,但目前基层公安机关微信平台建设,还缺乏科学管理、考核的指标体系。

虽然,从制度层面上而言,2008年施行的《中华人民共和国政府信息公开条例》和2013年国务院办公厅发布的《关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》,对于公安微信平台建设提供了很好的制度基础,但是,从公安部到地方各级公安机关,并没有据此作出具体针对公安微信发展的指导意见或者绩效考核制度。公安部虽然也组织开展了全国公安民警微信、微博、微电影大赛,活动对公安微信的发展产生了一定的示范作用、刺激作用,但是活动的效力、影响毕竟是有限的,难以对日常的公安微信平台的建设与运用起到指导、激励与督促、检查的作用,对于基层“微警务”的推进作用,则更加有限。

三、基层公安机关微信平台建设策略探讨

为了使基层公安机关微信平台建设得以稳定发展、持续运行,必须克服短板、找准策略,以下对于基层公安机关微信平台建设的策略进行探讨。

(一)明确建设主体,加强公安民警个人为主体的微信平台建设

县级以上各高层级的公安机关,微信平台建设的主体是组织机构,但基层公安机关微信平台建设的主体,一方面,可以是组织机构本身,另一方面,更应当重视公安民警个人为主体的公安微信平台建设,而且,后一种主体的公安微信平台建设,更切合基层公安的实际情况,其理由如下:

一是基层公安机关的建制,虽然也有内设机构,但任务的分解,只能落实到人——落实到公安民警个人的人头上。

二是基层公安机关民警的工作,具有单兵作战的特点,很多工作需要公安民警个人单独承担、独立完成。

三是公安微信具有点对点、点对群的特性,适合于公安民警个人操作。

综上所述,基层公安机关微信平台建设,应当实行双主体建设的策略,既要注重组织机构本身的微信平台建设,也要注重公安民警个人的微信平台建设,目前,特别需要补齐短板,加强公安民警个人为主体的微信平台建设。

(二)选定服务对象,应当以辖区内的人口为主,兼具一定的覆盖面

以公安派出所为代表的基层公安机关,都有明确的工作对象,基层公安民警的社会,具有“熟人”社会的特征,基层公安机关微信平台服务的对象,就应当与基层公安机关这些工作对象对应起来,精准定位。

以公安派出所为例。根据公安部的规定和实际需要,公安派出所主要承担了社区(农村)警务、人口管理、治安管理、安全防范、调解纠纷、情报信息、巡逻盘查等公安机关最基础的公安工作,公安派出所的工作对象是:在其管辖下和与之关联的公众和社会团体。换句话说,公安派出所的工作就是天天和老百姓打交道,其工作直接关系到广大群众的生命财产安全。基层公安工作的直接性表明,公安派出所的各项工作都是直接面对面与民众进行交流,才能开展工作。因此,公安派出所微信平台服务的对象,具有直接性,主要是辖区内的人口,包括常住人口与流动人口。

当然,基层公安工作也具有广泛性。广泛性,是指基层公安工作需要接触的领域广,人员背景复杂,特别是交警队、巡警队、刑警队、看守所,其工作的广泛性更加突出,所以,微信平台的内容选择要充分考虑到基层公安机关的工作客体和工作特性,选择相关的服务对象时,既要注意精准定位,也要注意一定的覆盖面,以适合公安工作广泛性的需要。

(三)加强微信平台宣传,积极推介微信服务号

基层公安机关微信平台建立以后,如果没有辖区群众的订阅与关注,服务就无法惠及,成效就无以产生,所以,必须有针对性地加强基层公安机关微信平台的宣传,积极推介微信服务号,使之为人所知,受人订阅,如何宣传、推介呢?

1.线上,利用微博等网络工具进行宣传、推介。有的基层公安机关,早在公安微信推出之前,就建立了公安微博,并成为公安机关服务群众、发布信息的重要平台。要加大微信平台的关注量,最有效的手段便是从微博入手,利用已有的“人脉资源”与“忠实听众”,将微博与微信关联起来,以达到互相宣传、共同促进的目的。

2.线下,根据警务活动的特点,深入社区,走进群众,进行线下宣传、推介。具体办法如下:社区民警可以向社区群众直接宣传公安微信平台,并在警民联系卡上印刷微信平台的二维码,群众扫码即可关注平台;在辖区人流密集地区粘贴介绍微信平台功能的海报,让群众了解公安机关微信平台;在派出所群众接待室和户籍办理大厅放置便民提示小册子,小册子上印刷公安微信平台二维码;在微信平台上定期开展有奖知识问答,抽奖等活动,送出警察玩偶,或有关预防犯罪的书籍资料,从而吸引群众对平台的关注;通过开展各种警营活动,在活动中宣传微信平台,等等。

(四)精选服务信息,注重信息的个性化

目前,从中央到地方,各个层级的公安微信都已经建立起来,推送的信息,各有其分工,并开始注重“个性化信息服务”[9]。

对于高层级的公安机关的微信平台,研究者们认为,“国家级与省(直辖市)级主要注重搭建立体式沟通与传播平台,逐步实现全国(省或直辖市)公安微信的快捷查询,实施法制宣传与政策解读和实现零障碍违法犯罪举报,警民互动上主要是侧重于制定或执行政策前和中的民情民意收集;设区的市级和区县级则主要是侧重于便民利民服务,逐步实现公安业务在公安微信上的直接办理,在警民互动上应重点实现对违法犯罪、投诉建议及其他各种警务信息的收集和建设和谐警民关系”[8]132。

对于基层公安机关的微信平台,如何精选、推送的信息呢?笔者认为,基层公安机关微信平台应当根据自身的职责权限,结合辖区与服务对象的实际情况,采编、精选、推送具有个性化的信息。以公安派出所为例,公安派出所的职责权限主要包括四方面:一是及时、准确掌握辖区内涉及公共安全的情报,二是控制好辖区内,三是做好辖区内人口管理,四是处理辖区内各项治安纠纷,据此,公安派出所的微信平台,推送、交流的信息主要是安全防范的信息,而且通过微信交往,特别注意采集辖区内涉及公共安全的情报、公共场所安全的隐患、引发各项治安纠纷的苗头等方面的具有地域性、相关性的信息。

基层公安机关微信平台推送的信息,从社交的角度,还应当回应受众的直接关切。笔者通过对关注的30个派出所微信平台进行调查,发现受众对平台推送的有关政策解读类、案件剖析类、警队活动类、预防犯罪提示类等内容最为关注。因此,相关微信平台推送有关内容时候,应当有意识地将信息进行分类推送,明确侧重点,回应受众的直接关切,以提高其传播效益。

此外,考虑到公安工作的保密性,推送、交流个性化的信息时,注意充分发挥好微信作为私密社交平台的作用,注意保密、守纪,像刑警队、看守所这样的基层单位,推送、交流信息时更应当如此。

(五)发挥社交功能,注意交流互动

国务院办公厅《关于进一步加强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见》明确要求,积极探索利用政务微博微信等新媒体,着力建设基于新媒体的政务信息发布和与公众互动交流的新渠道。可见,实现警民交流互动是基层公安机关微信平台建设的一项重要内容。

当前,部分基层公安机关微信平台在功能运用上仍停留在大众传播的阶段,社交互动只限于公布基层公安机关的电话联系方式,停留在传统的互动方式上,没有充分运用微信最新的社交平台功能来实现警民之间的良性交流互动,这也是多年以来警民关系建设上存在的老大难问题。

如何发挥公安微信平台的社交功能,实现警民之间的良性交流互动呢?笔者认为,应当鼓励基层公安民警设立个人职务微信平台,在自己管辖的范围内,联系公众,回应公众,实现点对点的交流互动。基层公安民警个人职务微信平台关注的公众,都是“熟人”,较知根底,数量适中,相互信任,由基层公安民警个人及时回应公众需求,不仅能提升公众对于公安工作的忠实度,更能提升公安微信平台本身的服务质量与品质,真正实现其可持续地运行。

(六)重视管理考核,制定合理的指标体系

当前,各个地区基层公安机关面对社会化媒体和新媒体的态度不同,不同地区的主要任务、工作重点也不相同,公安部没有出台针对基层公安机关微信注册的硬性规定和运行章程,也没有制定管理考核的指标体系。笔者认为,要使“互联网+”真正发挥作用,“微问政”真正落到实处,应当根据积累的成功经验和做法,重视管理考核,制定合理的管理考核指标体系,并建立必要的奖惩机制,以促进基层公安微信平台的建设、发展。

基层公安机关微信平台的管理考核,可以分为两个层级,一是基层公安机关组织机构的,由上级公安机关管理考核,二是基层公安民警个人的,由基层公安机关自己管理考核。

基层公安机关组织机构微信平台的管理考核,重“质”不重“量”,突出两个方面,一是信息的质量要高,二是互动的质量要好,以利于实现基层公安机关微信传播的“有效化”、“价值化”。

基层公安民警个人微信平台管理考核,宜“粗”不宜“细”,注重两个方面,一是微信公众的数量,有没有把与基层公安工作有关的人员纳入到朋友圈,例如,作为社区民警,有没有把辖区单位负责人(法人代表)、社区物业管理负责人、业主委员会成员、保卫保安人员、治安积极分子等纳入到朋友圈,社区民警个人的微信平台应当要有一定的“朋友”数量,以支持基层公安工作的开展,这也公安工作群众路线的具体表现;二是工作的实效,通过微信平台信息的推送与交流互动,对于基层公安工作有没有发挥实际效用,例如,社区民警的微信,对于社区的治安防范、纠纷排查、隐患解除,有没有产生实际效果,主要考核这么两个方面。

综上所述,在“互联网+”的政务模式下,基层公安机关微信平台的建设、发展,应当遵循微信本身的特点和规律,采取基层公安机关组织机构与基层公安民警个人“双主体”共同建设、发展的策略,充分发挥基层公安民警的“熟人”优势,推行精准的个性化的信息服务,注重工作实效,科学合理地予以考核、激励,以实现基层公安机关微信平台的稳定发展、可持续运行。

参考文献:

[1]中国互联网络信息中心.CNNIC:2015年37次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].http://www.[2016—01—22]199it.com/archives/432667.html.

[2]腾讯公司.腾讯2015年净利324.1亿元同比增长31% [EB/OL].http://tech.ifeng.com/a/20160317/41564355_0.shtml.

[3]腾讯公司.中国政务微信公号数量已突破10万[EB/OL].http://tech.qq.com/a/20160119/005085.html.2016-01-24.

[4]中国新媒体发展报告(2014)政务微信全国总量突破5000个[J].电子政务,2014,(7):13.

[5]王柏杨,刘以雪,王世卿.公安微信在警务实践中的应用初探[J].公安教育.2015,(06):24.

[6]李蕾,高海珍.微信:3亿用户的背后——本刊专访微信团队[J].新闻与写作,2013,(4):34-36.

[7]靖鸣,周燕,马丹晨.微信传播方式——特征及其反思[J].新闻与写作,2014,(7):415.

[8]郭伟.公安微信现状调查与发展探讨[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2015,(4):127.

[9]苏娜.对公安微信个性化服务建设的研究[J].福建警察学院学报,2014,(6):142.

(责任编辑:天下溪)

A Study on theEstablishment of We- Chat Platform of Public Security Organsand ItsSustainableOperation

ZHANGLing- ke,ZHANGZhi- hua,WANGShuo

(People's Public Security University of China,Beijing,100038)

Abstract:Under the government mode of“internet plus”,the establishment and development of public security We-Chat should be consolidated and coordinated from the central to local and from the top to base. However,the establishment and developmen of We-Chat platform of rass-root public securuty organs has lagged behind,which mainly resulted from inproper strategies. Grass-root public securuty organs differ from highleveled public securuty organs,so the establishment and development strategy of their We-Chat platform should follow their own characteristics and rules. Therefore,the body of its construction and development should be made explicit and the strategy of“double-body”of grass-root public securuty organs and the individual police should be adopted,fully making use of the advantage of“acquaintance”of individual police and conveying point -to-point messages precisely. Meanwhile,personalized information service should be implemented and exchange interaction should be strengthened with importance attaching to the effect. Furthermore,scientific management,reasonable evaluation and appropriate incentives should be employed to achieve the stable development and sustainable operation of the We-Chat platform of public security organs.

Key words:public security WeChat;development strategy;grass-root public securuty organs

中图分类号:

文献标识码:A

文章编号:2095- 1140(2016)03- 0000- 00

收稿日期:2016- 04- 19

基金项目:北京市支持中央在京高校共建项目“基层公安机关微信平台建设和可持续运行研究”(2015bjsgj10)

作者简介:张凌轲(1995-),男,湖南长沙人,中国人民公安大学国际警务执法学院2013级涉外警务专业学生,主要从事公安管理学研究;张志华(1964-),男,湖南常德人,湖南警察学院教授,主要从事公安管理、公安教育研究;王硕(1996-),男,河北定州人,中国人民公安大学国际警务执法学院2013级涉外警务专业学生,主要从事公安管理学研究。