郁华阁藏庋与散出

同治、光绪年间,主持京城风雅的人物前有吴中潘祖荫、翁同龢,后有宗室盛昱、福山王懿荣等,潘、翁二相被人誉作一代龙门,而盛、王二君则有厨、顾之名。他们借雅集之会,提倡金石考据之学,一时蔚为风气。关于潘、翁、王三人的金石、古籍收藏,学界的研究不少,而对盛昱的关注较少。其实盛氏郁华阁也是晚清藏书的一个重镇,民国初年其藏散出,也在京城引起了一段为时不短的书林骚动,燕市书贾处心积虑以求善价,以傅增湘、张元济为代表的津沪藏书家则与之暗中角力,至今思之,犹觉精彩纷呈。

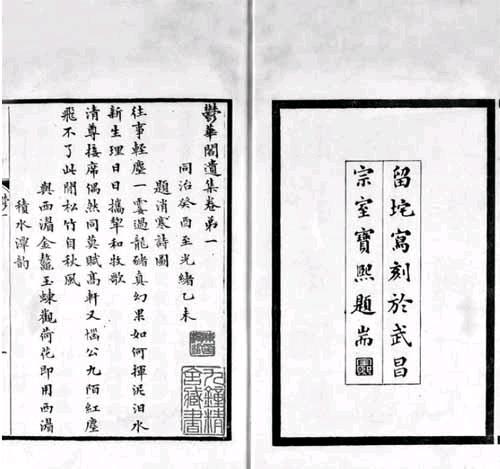

爱新觉罗·盛昱(1850-1900),满洲镶白旗人,字伯熙,一作伯羲、伯兮、伯希,号韵莳、意园。门第华贵,学问博雅,庋藏金石图书处曰郁华阁,故王謇《续补藏书纪事诗》云:“天潢贵胄郁华阁,绝域空碑阙特勤。铁岭名贤冠一代,纳兰小令伯希文。”平心而论,意园诗文不能与纳兰词并论,倒是光绪末年他在京城扮演的角色与当初纳兰有些相似。意园本为其祖父文悫公敬征旧邸,内置处泰堂、漱芳榭、知止斋、尚芥舟、退思书屋、快晴簃、天光一碧楼等亭林之胜,尤以牡丹花著称,是当时京师士大夫论学、交游的一个中心。意园风雅,远承纳兰、法梧门,近接潘祖荫、翁同龢余绪,一意搜求金石书画,所交皆一时魁杰,如文廷式、李文田、张謇、柯劭忞、梁鼎芬、樊增祥、黄绍箕、王懿荣、杨钟羲等人皆是意园的座上宾。杨钟羲《意园事略》云:“天下魁垒之士,至京师者,莫不以为归。”可见当时意园的诗酒风流。意园本有旗人“小圣人”之称,又曾与王懿荣任满、汉国子祭酒,出入厂肆,常高车驷马,人未到,声先闻,“厂肆所售金石、书画、古铜、瓷玉、古钱、古陶器,下至零星砖甓,无不腾价蜚声”。

郁华阁所藏金文拓本至富,共分装四十余册,民国元年前后归罗振玉,再归燕京大学,王国维、顾廷龙皆曾校读一过,王誉之为“海内第一”,顾称“可谓巨观矣”。这批拓本或释文,或题识,语多精警,其中颇有溢出诸家著录者。顾廷龙先生《读郁华阁金文记》说:“所集墨本,至为广偏,藏家多钤印记,五色烂然,就之约核,因知得自吾吴藏家者居多,攀古楼器十之三,愙斋器十之一,其他则簠斋器为多,可十之二,无印记,不详藏家者,十之二,余如李山农、王廉生、吴子苾、朱建卿、齐吉金室、王兰溪、李竹朋、丁小农、韩筱亭、王念亭、顾子嘉、沈仲复、延熙堂、叶东卿诸家所藏者亦十之二,自藏之器,则不见印章,无可辨悉矣。”意园年轻时即以辨别“特勒”“特勤”著名,其金石水准也不低,只是没有著作传世罢了。此外,意园藏旧墨、古钱币亦富。

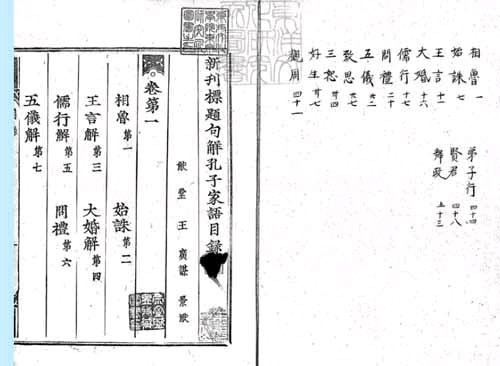

郁华阁藏书,宋元本数量不多,但皆是精本,精钞本尤多,太半得自怡亲王载垣旧藏,一部分得自韩小亭玉雨堂旧藏,还有一部分是他辛苦赶早得之。怡亲王藏书处曰乐善堂,其宋元精本多为毛子晋、钱尊王、徐健庵、季沧苇诸家旧藏,载垣败后,其子以鬻售藏书为生,三十年始尽,而精本散归聊城杨氏、常熟翁氏、吴县潘氏诸家,而郁华阁得之独伙(见震钧《天咫偶闻》卷三)。缪荃孙《琉璃厂后记》记其辛苦赶早事云:“伯希辞官以后,探得打磨厂兴隆店,外来书贾货车萃焉,五更开市,各书陈列于地,论堆估值,厂友悉趋之,伯希时时幞被住宿,遂得宋本七十卷之礼记注疏、杜诗黄鹤注、旧钞儒学警悟。余因伯希而往,亦得旧钞武溪集类编、长安志。”原来意园佳本得之非易,故秘本虽多,不轻易示人,唯独对梁鼎芬例外,函去书来。有一次梁鼎芬欲借宋本吕惠卿《庄子解》,意园不许,“再求之,限三日,不能毕,又宽两日。手录其序还之,曰:‘吾日以净布铺几上,洗手乃阅,夜则置诸枕边,恐有遗失。伯希笑曰:‘借书如此,可以托孤寄命矣!”(梁鼎芬《梁祠图书馆章程附借书约》,转引自王欣夫《藏书纪事诗》补)伦明也提到这本《庄子解》,遍询傅增湘等,俱不知其下落。《藏园群书题记》有吕惠卿《庄子义》残卷,海源阁原藏,不知与意园藏本有何关系。

一九一二年,郁华阁藏书大规模散出。意园卒后无子,以其侄善宝为嗣。善宝字寿彝,不甚知书,能在意园死后十余年方变卖鬻售,已属不易。郁华阁藏书售卖的消息一传出,就在京城引起了不小的骚动,而居间运作的一个重要人物是景朴孙。伦明《辛亥以来藏书纪事诗·景廉》云:“意园风雅继梧门,一脉相承有朴孙。” 这诗的上一句没问题,下一句则把景廉和景朴孙弄混了。景廉(1824-1885),颜札氏,字秋坪,满洲正黄旗人,咸丰二年进士,由编修五迁至内阁学士,历任工部侍郎、伊犁参赞大臣等,《清史稿》有传。而景朴孙原名完颜景贤,字亨父,号朴孙,一号卯庵,别号小如盦,满洲镶黄旗人,为盛京将军完颜崇实之孙。以家有唐虞永兴《庙堂碑》册、虞永兴《汝南公主墓志铭稿》卷、虞永兴《破邪论》卷,故以三虞堂名斋,有《三虞堂书画目》(民国二十二年铅印本)。苏宗仁《三虞堂书画目序》云:“(景贤)精于赏鉴字画、书籍,书藏甚富,当时如端陶斋诸公皆尝与游,故所见益广,所收益富,惜身后遗物散失殆尽。”此书稿本后归苏宗仁,并由其与杨啸谷、杨钟羲相互讨论,加以编定。据苏氏按语,所谓“三虞”皆不真,唯有《张僧繇五星廿八宿神形图》确为唐画,为藏品之冠。即便如此,景朴孙所藏仍十分可观,琳琅满目,晋唐宋元以下不录,如《平复帖》《说文·木部》残卷等珍本皆曾藏三虞堂。张伯驹《春游琐谈》也说清末民初的书画收藏家首推景贤,不过据傅增湘致张元济函,景朴孙在民国初年已经成了琉璃厂一位手段不甚光明的破落户书商,与那位咸丰进士景廉实在没什么关系。景朴孙有旗人背景,与善宝游,颇得其欢心,故曾赚其订立契约,将郁华阁所藏宋版《礼记正义》、苏黄合璧之《寒食帖》、刁光胤之《牡丹图》等以一万二千金归为己有。此券为启功叔父得之琉璃厂,后由廉南湖影印流传,其文见于《骨董琐记续编》:

今将旧藏宋版《礼记》四十本,苏、黄合璧之《寒食帖》一卷,元人字册一十页,刁光胤《牡丹图》一轴及《礼堂图》一轴,情愿卖于景朴孙,价洋一万二千元正,绝无反悔。以后倘有亲友欲收回各件,必须倍价方能认可。空口无凭,立此为据。善宝(押)。旧历壬子年五月二十日。

此券亦见于启功《景贤买物券》(《启功题跋》,中华书局1999),文字相同。诚如启功所言,此数件皆“皇皇巨迹,莫非国宝,即在当时,所值亦不止此”。

不仅意园书画精品尽归景朴孙,藏书亦复如是,他是郁华阁旧藏散出之最大得利者,详情俱载《张元济傅增湘论书尺牍》。一九一二年五月,郁华阁藏书开始流出,傅氏以为“宋元本多而精”,而正文斋谭笃生、宏远堂赵聘卿是主要经手人,后来耆寿民、宝瑞臣、景朴孙三位旗人子弟也加入进来,竞争变得激烈,其中谭、景、赵是主要经手者,而耆、宝则是打酱油的。耆龄,字寿民,《辛亥以来藏书纪事诗》有介绍;宝熙,字瑞臣,曾替宣统皇帝审定书画,日日游走于厂肆间,一言可以上下其价,与袁励准有袁大掌柜、宝二掌柜之称,此不多赘。傅增湘尺牍云:“即闻百二书已为谭正文等三数人串买得之(宋元本外抄本尚多),急往各处一搜。得见《于湖居士集》一部,宋刊薄棉纸精印,索价三千元,殊高,弟还以五百元,尚不肯让(四十卷,十二册,稍有抄配,精致)。又宋刊元补《南齐书》二十册,白麻纸印,宽大殊常,有礼部官印甚大,弟以百卅元购入,亦可谓重值矣。今日入城,又至一友人处,见书七种,弟还价五百元,恐未必能成也。别纸开列。闻精品略已出,惟《礼记正义》尚未售,索四千元,正文还八百元,未成交,恐此书未必卖也。谭等以诈伪巧取,内欺本家,外欺同行,至为凶狡可恨。闻诱其公子游荡,及贿通男女童仆方得手。临卖时约数人,诈称京津各书店人名投封,此等行径宜我辈之不工矣。”关于谭氏,书林有两种看法,一种与傅氏看法相近。伦明与谭氏极熟,说他“熟版本,光宣间执书业之牛耳”,以内监盗卖内府藏书起家,但好以赝本欺人。孙殿起《琉璃厂书肆三记》也持类似看法:“正文斋,谭锡庆,字笃生,冀县人,于光绪二十五年开设(先于光绪十六年在文昌会馆经营数年)。所藏多古本精钞家刻之书,惟往往鱼目混珠,略有失神必受其骗,盖仿旧钞本为其特长也。”他将宋本《方言》低价卖给藏园,实在是病中的无奈之举。谭笃生的另一副面孔来自这场盛筵的另一个分享者邓邦述的描述:

余自耽典籍,即知《大典》本薛《五代史》稿本,每条皆注所出,及武英殿刊行始悉去之。惟聚珍版尚存真面目,又惜其不易得也,梦想累年,未尝一见。壬子之春,郁华阁藏书尽出,其佳者大半为完颜朴孙以贱值收去,余则书友谭笃生与其友赵姓复以贱值捆载庋一近巷中,邀余往观。余时已贫不能自存,然积习故在,入丛残中收得此册,大喜过望,因与之约留三月,不能有,然后市与他人。笃生竟慨许之。荏苒及秋,笃生病痢将死矣,则语其家封存以待,勿失信也。余自津沽鬻借,如约赎之。笃生书贾中号为精核,然于此书独为余守皦日之盟,世之负然诺者,对之殆有愧矣。(《群碧楼善本书录·寒瘦山房鬻存书目》,上海古籍出版社2014)

此《旧五代史》为邵晋涵原本、孔继涵旧藏,尤为罕见,而谭氏笃信守约,有古风,与傅增湘所言“诈伪巧取”有异。谭氏死后十年,邓氏为《巨鹿东观集》作跋,依然对谭氏“不独识古书,兼爱古书”感叹不止。其实意园藏书宋元本及明刻精本多为景朴孙经手,而抄本则由谭笃生经手,这些抄本后来主要归于邓氏群碧楼。景、谭斗法的过程中,有一种看法认为谭氏一度占有先机,将宋版《礼记》等书堆置一处,压低价格,却被景朴孙发现,以超出一倍的价格买走。等到谭氏回来,遂气得吐血而死。这或许有些太戏剧化了,不过也并非全是无稽之谈。意园书籍的售卖权之争,谭氏的确是个输家,再加上到东洋售书大不利,遂灰心丧气,一蹶不振,也是有可能的。据傅增湘宋本《方言》跋,郁华阁藏书最初由谭与宏远堂赵聘卿合资以两千金“捆载数十箧入市”,但是精本似多为谭所得,赵氏所得数量不多。赵宸选,字聘卿,冀县人,于光绪末年开设宏远堂,后其弟朝选字紫垣承其业,前后营业四十余年。

相比之下,景朴孙的手段更辣、更巧,傅增湘对他的看法也更糟,称之为“书行之蟊贼”。傅氏札云:

景朴孙处去三次,购得宋元三种,价极昂……景殊巧,渠不言己物,谓代我取阅。然闻其略购数十种,亦未必皆其物也(亦实有向盛取者)。

景二则日与盛公子游,所以交欢游说者,大抵欲其拆售,以便攫取,然则此举成否殊未可必……昨夜景送书一包来,极佳,还洋二百八十六元,未肯卖。今日又追进城去,恐亦谋此,此人真书行之蟊贼也。然价已不薄,而不能与市估争,则吾辈穷于伎矣。《方言》索六百五十元,还二百元不肯,只得再说。景二亦再三谋之,渠不藏书而专破坏人事,不知于意何居。

藏园奔走京津,出入众书贾间,述当时情事历历在目,历来叙述购书事宜的书札,多不若藏园这批书札活灵活现,将书贾嘴脸、藏书家心思一一描画出,见出书贾与藏书家之间的真实生态关系。景朴孙把意园“三友”之一的《礼记》,与《纂图互注周礼郑注》《张于湖集》《千家注杜诗》《王注苏诗》《春秋胡传》宋本六种以二万大洋求售,后来又与涵芬楼联系,欲以一万七千大洋出售宋本六种,被张元济拒绝,一心谋求重利,比谭笃生更贪心。据启功先生说,景朴孙不学,曾得梁武帝《异趣帖》,中有“永堕异趣”之语,乃沉沦恶道之意,朴孙乃以之名斋。朴孙身后亦藏物星散,《礼记》先归袁寒云,继归潘明训,《寒食帖》归日本人菊池惺堂,《牡丹图》归蒋孟苹,元人字册归赵叔彦。意园所藏著名的《睢阳五老图》,后来也归于景朴孙,后归蒋孟苹,并由蒋氏等人一分为五,贩售美国,至今未为完璧。而另一部景朴孙旧藏的元抄本《两汉策要》,则在前几年创下了中国古籍拍卖四千八百三十万的新纪录。至于善宝,邓之诚曾说他童娭无状,然而观其售卖藏书一事,虽不免为景朴孙所玩弄,然徐徐出之,分寸把控尤严,似非全然不知书之优劣。

这场盛筵还有两位参与者,在史料中却显得很低调。一位是大名鼎鼎的“二皇子”袁克文,其宋本《方言》跋云:

郁华阁所藏宋椠之精整完好者,惟黄唐本《礼记正义》与此书为巨擘。自壬子散出,多入景贤手,此则为燕超主人所获,否则亦随《礼记》诸书入我箧矣。盖景氏得书后,未几即统举宋本售诸文。其中有黄善夫刊《苏诗》,汀州本《群经音辨》,亦盛氏书中之上驷。然舍《礼记》外,无可与此书抗者。(《藏园群书题记》,上海古籍出版社1989)

此跋作于一九一六年八月,袁世凯刚刚呜呼哀哉。袁氏所藏,后归潘明训,为宝礼堂搜藏宋本之基。另一位在场者是莫伯骥,其《五千卷楼群书跋文》写道:

忆壬子之春,宗室盛祭酒遗书散出,余就意园中视之。北室五楹,南室三楹,钞刻新故,错杂纷糅。贾人第其甲乙,标为签号者凡百有七十号,上者充栋,下者委地,曾不之惜。即煊赫一时之宋刻《礼记正义》四十巨册,宣绫包角,藏金笺,亦散置几下,高可隐人。余竭一日之力,视其刻之古者,钞之善者,校勘之有名者,粗籍之于小册中。曾不匝月,而骎骎为厂市巧计篡取以尽。艺风前辈闻之,驰书属余物色《儒学警悟》所在。时宋元刻本之有名者,率为朋辈分携以去,此书以名字黯淡,巍然尚存于宏远书肆,乃以重值收之。此以见世人骛名炫实之多,而真赏之难遇有如此也。书留案头数月,嗣以事至海上,因携致焉。艺风忻喜过望,因言是乃古今丛书之祖,视《百川学海》早出七十余年,惟传只此明人写本,昔商之于意园,欲乞传钞一帙而不可得,今入吾箧,当付剞劂,与世人共之。

当时的莫氏尚未倾力购书,仅得《儒学警悟》《朝鲜诗选》数种而已。此外,吴昌绶也曾收得郁华阁藏书十余种,他写给缪荃孙的信中曾多次提及与此有关的琐事。

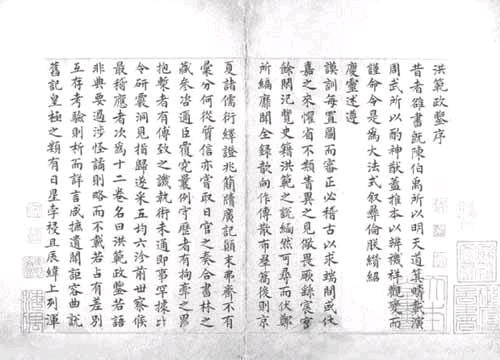

郁华阁藏书的售卖,至一九一三年初方才尘埃落定。傅增湘忙前忙后,收得宋本《方言》、宋抄《洪范政鉴》等数种,此外还从赵聘卿处购藏了宋刊元补版《南齐书》,数量不多,除明刊本《渭南文集》稍逊外,皆为上上品,也算不负苦心。在傅增湘的联络、审定下,张元济涵芬楼收得宋刊本《王状元集百家注分类东坡诗》,元刊本《两汉诏令》,抄本《元朝秘史》《流寇长编》《夹漈遗稿》《宋国录流塘詹先生集》《元松乡先生文集》《国朝典故》,明刊本《大宋宣和遗事》《元史节要》《长安志》《墨子》等,收获颇丰。另一个这场盛筵的分享者是邓邦述,除以五百金得一部宋版《孔丛子》外,主要是钞稿本,包括稿本《篆丛》,抄本《旧五代史》《辽史拾遗》《江南野史》《述古堂书目》《金石录》《雍州金石记》《书画题跋记》《石画记》《玉壶清话》《河东柳仲涂先生文集》《小畜外集》《马石田文集》《东维子集》《鼓枻稿》《荪蕙堂稿》等等。郁华阁所藏《翁覃溪诗文杂著》手稿三十余册,后辗转归叶恭绰。

郁华阁藏书有《意园藏书目》一册。据郑伟章先生介绍,此目殆非全目,有可能是售书目录,“不分卷,钞本,不分类,仅依版本如宋板、元板、明板、钞校本、杂集、丛书、寻常本等,精者二百七十九种,寻常本三百五十二种”(《文献家通考》)。意园藏书题跋较少,多钤藏书印,见于诸家著录的有“宗室文慤公家世藏”“圣清宗室盛昱伯羲之印”“宗室盛昱收藏图书印”“不在朝廷又无经学”“盛昱之印”“郁华阁藏书记”“郁华阁金石文字记”等。

意园居官时弹章屡上,意在激励主政者奋勇进取,有所作为,不料却被慈禧太后利用,最终导致“甲申易枢”,初非意园本意。故辞官后十年家居,常忧心国事,郁郁寡欢,也是晚清政坛上一位伤心人。对他来说,藏书与收藏金石书画、登山临水一样,不过是聊以自遣的一种生活方式,未必以身后聚散为意,而身后聚散竟如此精彩如戏。