微屏时代谁在传播健康?

——对微信平台健康养生信息兴起的传播学分析

■李东晓

微屏时代谁在传播健康?

——对微信平台健康养生信息兴起的传播学分析

■李东晓

【内容摘要】微信兴起后,健康养生信息成为微信平台推送量、阅读量、转发量最大的信息类型之一,“养生党”已然成为微信平台一道特殊风景。本文从传播学的视角,通过对微信平台健康养生信息的传播者、生产者和信息来源的分析发现:“养生贴”的泛滥实际上是微信公众号或各类商家企业在微信平台使用的内容营销手段;媒体公众号或权威的医疗机构微信公众号在微信平台健康养生信息传播中的作用甚微;未能标注信息生产者和信息来源的健康养生信息导致养生谣言的泛滥。因此,微信平台健康养生信息的泛滥与健康知识的传播活动相去甚远,与其说健康传播在微信平台的兴起,毋宁说是包装为健康信息的内容营销方式的兴起。

【关键词】健康传播;微信;健康养生信息;健康营销 ⑭搜索会漏掉那些公众号名称中不包含“健康”或“养生”关键词,但也传播健康养生类信息的公众号。

截止到2015年年底,微信的注册和月活跃用户已超6亿,①微信的迅速崛起使得它不仅是国人最常使用的移动社交工具,更是人们获取信息和传播的新兴平台。根据2014年9月腾讯公司的调查,健康养生类文章成为微信公众号文章阅读量排名前三的信息类型之一,②在对微信公众号订阅状况的调查中,健康养生类公众号以近四成的比例进入了公众号关注量的前三位。③无论是从传播量还是转发量来看,健康养生信息都已成为微信平台的一道景观。当然,虽然人们对于健康信息的传播活动一直都有,但传播介质的变迁直接改变着健康传播活动的内容、方式、范围和影响。因此,基于微信这一新兴的移动社交平台的健康传播有哪些特点,与传统媒介的健康传播有哪些不同,是值得探究的新问题。基于如此的思考,本文从传播学的视角,通过对微信平台健康信息的传播者(推送者)及信息来源(生产者)进行分析,试图勾勒出微屏时代我国健康信息传播的细致图景,以及探究健康信息传播在微信平台兴起的背后逻辑。

一、健康传播及在媒介时代的变迁

1971年斯坦福大学发起了一项由医学专家和传播学者联合开展的以社区为基础的健康促进干涉计划——“斯坦福心脏病预防计划”。这一计划的开展被认为是以社区健康促进为目标的现代健康传播活动的开端。④也为早期的健康传播活动树立了典范,即早期的健康传播与医学界合作,且有着鲜明的官方(或社会组织)主导的色彩。1972年,国际传播学会(ICA)成立了“治疗传播兴趣小组”,1975年则正式更名为“健康传播学会”,这也是学术界第一次使用“健康传播”这一术语,⑤此后这一滥觞于美国,且基于大众传播媒介的健康传播活动及相关研究日渐丰富起来。

“健康传播”这一术语对于我国学者来说是个舶来品,但在这一概念还未进入我国之前,我国就已经存在了不少健康促进的活动。比如解放初期的“血吸虫病防治运动”、20世纪70年代开始的“计划生育运动”、80年代的“预防脊髓灰质炎”运动、90年代的“正确看待艾滋病运动”等。⑥为了实现这些健康促进的目标,健康信息的传播在整个健康运动中起着十分关键的作用,比如在“计划生育运动”中,以政府为主导的通过宣传册、标语、媒体宣传等方式进行的全社会范围内的计划生育信息传播。但总体上来说,这些健康信息的传播活动基本上是以政府部门牵头,由国家公共卫生部门推动落实,带有明显的官方色彩。

大众传播媒介兴起及传媒体制改革后,各类大众媒体日渐成为健康传播的发起者和推动者,“媒体频繁地充当着医学研究的公共语言解读者……报纸和大众杂志经常刊登健康新闻和特写”。⑦2003年“非典”的爆发成为我国健康传播历史上的一个重要节点,这一公共卫生领域的危机事件使得人们更加重视利用大众传播媒介进行健康教育以及疫情信息公开的重要性。⑧这一阶段许多专业的健康报刊、杂志,广播、电视的健康频道纷纷创办,大众传播媒介成为健康信息传播以及人们获取健康知识的重要渠道,而且这些渠道被认为是健康信息传播的权威平台。

网络媒体兴起后,互联网的可检索性和互动性在健康传播活动中被强调。“新媒体提供给受众巨大的自主权,受众按需选择、按需定制的方式更大大地提高了健康信息的实用性和有效性。”⑨学者刘瑛认为,互联网这一新兴媒介由于兼具了人际传播与大众传播的优势,十分适合进行劝服传播来改变个体的健康行为和进行健康干预,⑩具有不可比拟的健康传播的良好效果。在这一时期兴起了许多健康信息传播的网站、健康互动的社区、综合网站的健康频道等,成为人们健康信息获取的重要途径,但同时,海量的网络信息以及简单的内容整合方式使得基于互联网的健康传播备受诟病。⑪

社交网络的出现成为新时期深受欢迎的健康信息的传播平台。一方面,“许多社交平台或论坛已经有固定专业的健康类小组(Group),吸引受众聚集到一起,相互进行健康讨论交流”;另一方面,“以微博为代表的社交工具,也被有效利用起来为健康传播服务,利用微博进行健康传播也是当下传播成本低、传播效果好的典范”。⑫“然而,这方面的研究更多的是对传统的网络社区及微博平台健康信息传播的研究,对微信这一新兴的人际社交平台中的健康信息传播少有关注。而微信平台的信息传播模式发生了很大的变化,微信圈中的人际转发成为微信信息传播的主要方式,这种‘人际转发'模式在微信健康信息传播中是如何发生的,它所导致的微信健康养生信息兴起的背后逻辑,也还未有研究涉及。”

二、企业传播者主导推动“微信平台”健康营销兴起

由于微信平台绝大多数的健康信息均来自于微信公众号的推送,因此,对于推送健康信息的微信公众号的考察便基本可以勾勒出微信平台健康信息的传播者样态。为此,笔者首先以“健康”和“养生”为关键词,在微信公众号中进行搜索(检索日期为2014年12月8日),剔除与本研究无关的公众号(比如“健康理财”等),共得到本文所界定的“健康养生类”微信公众号328个。其中有一个未认证公众号,因无法确定其认证机构类型,故将其剔除,最终得到有效分析样本327个。

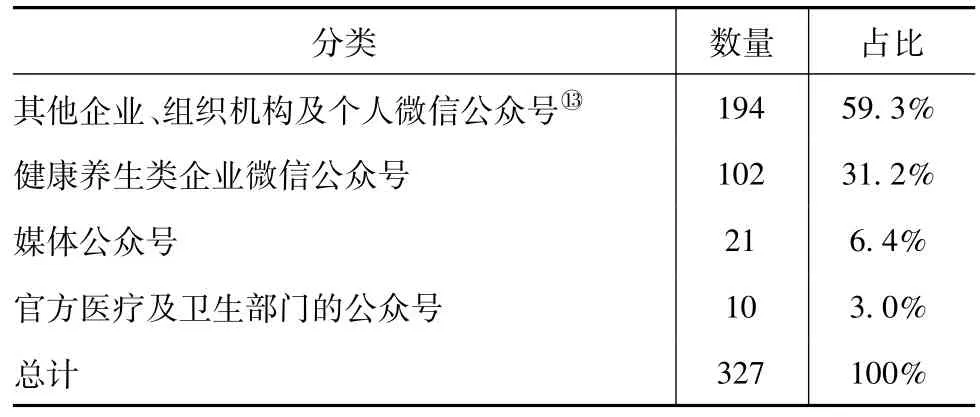

根据已有的研究及经验观察,通常认为发布和传播健康养生类信息的主要传播者包括:健康养生类媒体(专门的健康养生类媒体及普通媒体的健康养生版面或栏目)、官方的公共医疗和卫生部门和健康养生类企业(生产或提供与健康养生产品或服务相关的企业)。通过对公众号所提供的认证机构类型,可将327个健康养生类公众号的传播者进行分类,结果见表1。

表1 已认证的“健康养生类”微信公众号机构类型分析

根据表1的统计,在以“健康”和“养生”冠名的健康养生类微信公众号中,只有6. 4%的公众号来自于媒体,另一被认为具有健康养生类信息传播权威资质的医疗及公共卫生部门的公众号也只占2. 4%;而九成以上的健康养生类公众帐号的持有机构是各类企业。

为了弥补关键词搜索的局限性⑭,笔者又根据微信公共账号“自媒体动态”评选的“2014年最有价值健康养生微信公共号”(共10个)为分析样本,再次对传播者身份进行分析,结果显示除了1个未认证的公众号外,其他9个公众号中的1个属于健康养生类媒体,剩下8个均属于各类企业公众号,这一结果与笔者自行搜索的以“健康”“养生”为关键词的公众号的机构属性分析结果基本一致。可见,在微信平台各类企业公众号成为健康信息的主要传播者。

那么,当企业传播者成为微信平台健康信息的主要传播者时,其信息传播状况如何呢?笔者选取了“自媒体动态”评选的“2014年最有价值健康养生微信公共号”中的8个企业微信公众号,利用“新媒体指数”网页分析工具⑮对上述8个微信公众号的公众号类型、信息推送数量、频率、信息来源及广告情况进行统计(样本选取时间段为2014年12月1日至12 月7日)。结果发现,这些企业类微信公众号的信息推送数量和频率都比较高,但推送信息的类型并不专一。8个认证的企业账号都能保证信息的每日更新,即每日推送至少一次。日均推送信息量从2条到8条不等。虽然为健康养生类帐号,但并非只推送健康养生类信息。在检测期间内,8个账号中只有1个账号推送的信息均为健康养生类信息,也有1个帐号一周内推送的信息都不是健康养生类信息,其他帐号推送的健康养生类信息的比例从13%到87%不等。通过简单梳理发现在推送的非健康养生类信息中以企业产品服务介绍、心灵鸡汤及休闲娱乐信息为主。

在信息来源方面,各类企业公众号推送的健康信息的来源标注极不规范,也不统一。只有两个公众号基本能做到对每一条信息的标注,包括原创或转载来源;有两个公众号推送的信息未标注作者及任何来源信息;其余的六个微信公众号有的标注有的不标注,有的仅在文末有一个简要的免责声明。

企业类公众号健康类内容推送的另一个显著特点是附载广告。在样本抽取的时段内,除了一个公众号推送的健康养生类信息中没有附加广告外,其余公众号推送的健康养生类信息均有广告推送或夹带隐性广告。广告形式包括:文章最下方的广告推广、产品软文以及通过“阅读原文”的方式链接到其产品广告。

总结来看,企业类微信公众号推送的健康类信息更像是企业产品或微信公众号的内容营销方式,这些与一些新闻报道披露的情况相符。“养生帖是工作人员自己采写,目的很简单——推销产品的同时吸引粉丝。比如说网友看到这些文章写得非常好就会分享,这样一来,微信平台就得到推广,粉丝一多,客户后续活动的参与者就多,那就会带来更多的潜质客户”。⑯也有“某些微信公众号背后推手是销售保健品商家,用充满噱头的帖子吸引关注后狂推产品”。⑰由此来看,微信平台由企业类公众号主导下的健康传播活动并不能推动健康知识社会化的进程,其推动的只是包装为健康内容的营销方式的兴起。

三、专业传播者缺位使得微信平台专业健康信息匮乏

根据既有的研究,大众传播媒介与医疗卫生机构被认为是健康信息传播的权威部门和专业主体,为了检视微屏时代这两类权威主体在健康传播方面的作用,笔者又对这两类公众号进行了分析。

1.健康类媒体微信公众号

笔者在以“健康”和“养生”2个关键词在微信公众号平台检索出来的22个媒体微信公共账号⑱中随机选取了其中的10个,对它们从2014年12月1日至7日发布的信息进行了统计。总体上看,健康类媒体微信公众号的数量不仅远远少于推送健康信息的企业公众号,信息推送的频率和总量也远低于后者。就信息推送频率来看,只有4个公众号能做到每日推送。每周推送的信息总条数从6到42不等。在推送的信息中,健康养生信息占比从41%到83%不等,没有1个公众号推送的信息中全部为健康养生类信息。可见,尽管是健康类媒体公众号,其推送的内容也并不专一,推送的健康类内容的数量也大大低于企业类微信公众号。

不过健康类媒体公众号的内容推送也有些明显的特点,比如:只有3个公众号的推文中附带广告,其余7个均没有广告;10个健康养生类媒体的微信公众号中仅有1个未标注内容来源,有3个公众号部分内容未标注来源,6个公众号发布的内容均有信息来源、作者或者是否原创的标注;有5个公众号发布的内容均为原创(此处原创包括其转载其传统媒体或与其传统媒体同时发布的内容),原创信息的比例要高于企业类微信公众号。其中“北京晚报·健康专列”和“人民网健康”“健康一身轻”3个公众号对信息作者及来源的标注比较完整和规范,而恰巧这3个微信号均是隶属于传统媒体的健康板块(频道)的,这说明传统的健康类媒体在健康信息传播的规范性和专业性上更加重视,也有较强的版权意识,这些专业的做法直接带入到微信平台的内容生产当中。在与其所属的传统媒体的关系方面,大部分公众号发布的信息内容都有转载于其传统媒体或者与其传统媒体共同发布的状况。

当然仅凭信息发布的数量并不能得出影响力强弱的结论,信息的转发量和阅读量也是判断信息及公众号影响力的重要指标。因此,为了检视健康类媒体公众号在微信平台健康传播中的影响力,笔者又使用了搜狗的微信搜索功能⑲对在检索时段内10家微信号发布的原创信息的转发情况进行了分析(非原创信息很难检视出本微信公众号的影响力,故放弃统计)。⑳结果发现,10家媒体公众号在一周内共发布209条信息,其中141条原创,原创信息比例为67. 4%。所有原创信息的转发量区间为0~89,最高转发量的一条信息来自“人民网健康”微信公众号,也只有89次转发。在所有原创信息中“0”次转发的有55条,仅有1次转发的有24条,10次及以下转发的一共有122条。10家媒体公众号发布的信息中,有86. 5%的信息仅有个位数的转发量。从单个媒体来看,其中“江苏健康广播”推送的4条信息转发量均为“0”。平均转发量最高的公众号为“人民网健康”,但其原创信息的平均转发量也只有约18. 8次。可见,如果从转发量来看公众号信息内容的影响力的话,健康类媒体公众号的影响力也十分有限。

2.医疗卫生机构微信公众号

虽然,在以健康促进为目标的健康传播活动开始之初,医疗卫生机构或者专业的医学界人士都是参与其中的,但由于传播渠道被传统的媒介组织所控制,医疗机构和医学界人士并不是健康信息的主要传播者。但自从有了网络媒体及自媒体平台后,这些机构无需借助传统的大众传媒也可以依赖各类新媒体平台自行参与健康信息的生产和传播。当渠道不再是一个门槛的时候,这些医学健康领域的权威专家和组织有没有成为健康信息的主要传播者呢?

笔者仍然通过使用“健康”和“养生”两个关键词对微信公众号进行搜索,结果只搜到了8个微信公众号隶属于公共医疗卫生机构,㉑其中有5个隶属于国家或省市地方卫生局(或卫生与计划生育局),另外3个分别隶属于疾控中心或健康教育学会等。8个医疗卫生机构的微信公众号均为认证账号。

总体来看,所有公众号不仅推送的信息数量非常少,推送频率也极低,大部分微信公号一周推送1~2次,每次推送2~3条信息不等,还有2个微信号长期没有更新。在有信息推送的账号中,有3个账号推送的信息均为健康养生类信息,有2个账号有一半左右的推送信息为健康养生类信息,另有1个账号除了偶尔推送消息通知外,没有健康养生类的信息推送。在有信息推送的账号中仅有2个账号推送的信息标注了信息来源。当然,所有账号推送的信息均无附加广告,这说明商业逻辑并不是推动这些机构公众号推送信息的动力。值得注意的是,虽然总体上来说,医疗卫生机构的微信公众号推送健康养生信息的频率和数量为最低,但所有8个公众号都有自定义菜单,为用户提供看病挂号或医疗咨询等服务,但具体这些服务的利用率及效果未经考察。

由于关键词检索的局限性,检索结果中没有一家医疗机构,因此笔者又用“省人民医院”㉒为关键词进行检索,以补充医疗机构的样本。笔者随机选取了检索结果中的5个医院样本,对其公众号的信息推送状况进行分析。这5个微信公众号均是已经认证的其医院的官微。选取的样本中,除了浙江省人民医院外,其他医院官微的信息推送频率没明显规律,推送信息的数量也极少。在推送内容上,只有浙江省人民医院微信号定期推送部分健康养生信息,其他医院官微推送的信息大多是医院的新闻、科室介绍、门诊通知等内容,没有专门的健康信息。

就信息原创及来源状况看,几家医院官微少有的原创信息均为医院的通知或机构外宣稿件,而少有的几条健康养生信息也都是转载自其他媒体。由此可见,虽然微信产生后,医院可以通过自己的微信账号自主进行健康信息的生产和传播,但从实然状况看,少有医院进行过这方面的尝试,对于官方医疗机构来说,微信公众号更像是医院组织对外传播的平台,而不是健康信息的传播平台。因此,尽管医疗机构更具有健康知识生产和传播的权威主体资格,但实际上医疗机构并未将健康知识的社会普及作为其服务工作的一部分,也远没有成为我国健康信息的主要传播者。实际上这一状况在传统媒体时代已经存在,李天天的研究发现:作为医疗行为的直接实践者,医疗机构“本应该是最佳的健康传播条件,医生本人也应该是最佳的健康传播者”,但在我国的健康传播实践中,缺乏的是“具有高度科学素质的专业医生的积极参与”。㉓

四、生产者不详造成微信平台健康谣言泛滥

由于健康传播对健康信息知识性和专业性的强调,使得生产者身份对于健康信息的权威性有着重要影响。因此,对生产者身份的考察是检视我国微信平台健康信息权威性的重要指标。

虽然在一则健康信息内容当中各类消息源都应该构成信息的生产者,但信息的作者和转载来源是最为直接和简明的判断生产者身份的变量。因此,为了简化分析的过程,笔者只对搜集到的健康类信息样本的作者身份和转载来源进行分析。本文以“自媒体动态”公众号每日发布的微信排名榜单中,“健康养生”类阅读量最高的信息为抽样框,㉔自2014年8月28日(周四)至2015年4月23日(周四),使用等距抽样方法,随机选取每隔一周周四发布的20条信息的前10条作为分析样本,㉕其中除了2月26日“自媒体动态”没有发布榜单外,一共有17个被选择的周四有发布“健康养生类”微信榜单,共得到170条数据。在这170条数据中,符合本文“健康养生类”信息界定的有121条。㉖

通过分析发现,在121条信息中,明确标明原创(包括标明“原创”二字或标明原创“作者”)的仅有19条,在19条中标明确切作者身份的仅有13条,其中作者为健康领域专家和医务人员的有6条,作者身份为记者或编辑的有7条。在121条中明确表明转载及来源的仅有14条,在14条当中,有13条标明来源于网络,并未明确标明什么网络及文章作者,仅有1条标明来源于报纸媒体及确切作者。另有88条,即七成多的信息未标明信息来源,无法确定作者身份,具体统计见表2。

表2 对健康养生类信息生产者身份的统计

可见,微信平台被大量传播的健康信息中,绝大多数的信息都是无法确定作者和信息来源的“无主”信息。如此便增加了受众鉴别信息专业性和权威程度的难度和成本。

为了对比,笔者又对健康养生类媒体公众号和医疗卫生机构微信公众号中健康类信息的生产者身份进行了简单梳理。以对信息来源标注比较完整的“人民网健康”公众号为例,笔者对其进行了分析。“人民网健康”在取样时段内(2015年6月8日—6月14日)一共推送了42条信息,其中11条为原创信息(但不能确定作者身份),另外31条非原创信息的来源统计见表3。

根据表3的统计可见,尽管是媒体类微信公众号,其健康类信息转载自网络的比例高达71%,说明传统网站仍然是微信平台健康类内容的主要来源,微信改变的只是健康信息的搜集、整理、加工和推送,对原创健康信息的生产并没有太大的改变。另外,仅有5条信息转自综合类(非健康养生类)媒体,说明专业的健康类媒体是健康类媒体公众号所倚重的健康信息来源。

表3 媒体类微信公众号健康养生信息的来源分析——以“人民网健康”为例

医疗卫生机构微信平台健康信息的生产也有类似的情况。通过对少量不定期推送非原创健康信息的医疗卫生机构公众号的信息来源的分析发现:医疗卫生机构微信公众号的健康类内容大多转载自网络媒体,以健康养生类网站或频道为主,大多数转载的健康类内容生产者不详。

由于信息来源及生产者身份不详,使得微信平台被大量传播的健康类信息的真实性和权威性无从考证,由此也造成了微信平台健康养生谣言的泛滥。据中国社科院发布的《新媒体蓝皮书》(2015):在微信当中,有七大类主题的谣言数量最多,其中包括食品安全、人身安全、疾病相关以及健康养生类的信息。㉗

五、结语

虽然从表象上看,微信平台已然成为健康养生信息传播的重要渠道之一,“养生党”也成为微信平台的一道风景。但企业传播者的主导、专业传播者的缺位以及生产者不详使得微信平台泛滥的只是无法辨识真伪的健康养生谣言或良莠不齐的各类养生信息,理性、专业的健康信息仍十分匮乏。因此,至少从当前的情况看,微信平台中健康养生信息的泛滥与健康知识的推广和人们健康素养的提高之间并没有必然的联系,与其说微信平台健康信息的兴起,毋宁说是包装为健康信息的内容营销方式的兴起,而这一现象背后是强大的市场逻辑及风险社会人们不断积聚的健康焦虑。

注释:

① 《腾讯公司第三季度业绩报告》,腾讯网,http: / / www. tencent. com/ zh - cn/ content/ ir/ news/2015/ attachments/20151110. pdf。

② 《腾讯内部报告:微信用户一天到晚都在干啥》,中国经济新闻网,2015年1月7日,http: / / www. cet. com. cn/ itpd/ szsh/ 1429482. shtm1,访问时间: 2015年4月10日。

③ 《最新微信公众号用户行为习惯研究报告》,2015年2月11日,http: / / testwap. hexun. com/2. 0/ newscontent_ 0_ 173263710_ 100094896_ 18818859. wm1,访问时间: 2015年4月15日。

④ E. M. Rogers. The Field of Health Communication Today,The American Behaviora1 Seientist,Nov. 1994,38(2),p. 208.

⑤ 吴丽娜:《当代美国健康传播的研究与发现》,兰州大学硕士学位论文,2014年。

⑥ 张自力:《“健康的传播学”与“健康中的传播学”——试论健康传播学研究的两大分支领域》,《现代传播》,2003年第1期。

⑦ [美]帕特丽夏·盖斯特、马丁等:《健康传播:个人、文化与政治的综合视角》,龚文庠、李利群译,刘雁书译校,北京大学出版社2006年版,第272页。

⑧ 徐晖明、严三九:《广州非典型肺炎事件中的流言传播》,《新闻大学》,2003年第4期。

⑨⑫ 高凡:《新媒体环境下的健康传播研究》,武汉理工大学硕士学位论文,2014年。

⑩ 刘瑛:《互联网改变健康行为的作用探讨》,《华中科技大学学报(社会科学版)》,2008年第5期。

⑪ 既有的研究对互联网健康传播的失范现象已有了较多论述,比如:虚假信息、医疗广告泛滥、信息来源不明、作者不详等。这方面的研究包括:高凡:《新媒体环境下的健康传播研究》,武汉理工大学硕士论文,2014年;邓勇、郭胜习、马韶青:《健康传播公共信赖机制构建探析》,《中国健康教育》,2015年第4期;郭秀芝、孟祥山、刘然等:《新媒体与健康传播背景下信任度调查》,《第八届中国健康传播大会优秀论文集》,2013年;陈虹、梁俊民:《新媒体环境下健康传播发展机遇与挑战》,《新闻记者》,2013年第5期;郑满宁:《缺位与重构:新媒体在健康传播中的作用机制研究——以北京、合肥两地的居民健康素养调查为例》,《新闻记者》,2014年第9期,等等。

⑬ 这个类目比较复杂,包括许多并不完全从事健康养生类产品经营的企业公众号,比如“健康生活”,实际上是从事食品销售的企业,以及一些无法定位的个人和组织公众号,不做细分,均归为此类。

⑮ “新媒体指数”是清华大学沈阳和朱旭琪联合出品的中国第一个开放的新媒体大数据共享平台,本文使用的是其网页版(http: / / www. gsdata. cn)对公众号进行的在线统计。

⑯ 佚名:《微信养生帖多为营销手段需看来源是否权威》,《重庆晨报》网站,2014年8月20日,http: / / news. eastday. com/ gd2008/ finance/ index. htm1,访问时间: 2015年5月16日。

⑰ 黎蘅:《微信养生只能“微”信》,《广州日报》,2014年8月24日,第B9版。

⑱ 此处使用的是“新媒体指数”分析工具,取样时间为2014年12月8日。

⑲ 用搜狗微信分析工具对每条信息转载状况进行统计的检索时间为2015年6月18日至23日,因为微信的转载状况是动态的,随着时间的推移转载量会增加,但根据微信传播的一般规律,转载量增长最大的是信息发布的一周内,由于本文选取的是6月8日至14日每个公众号推送的信息,那么就选择了在信息推送后大致一周的时间区间进行检索。

⑳ 分析的时间为2015年6月18日,由于信息的转发状况是不断变化的,因此分析结果仅是检索当日的转发状况。

㉑ 需要说明的是,由于私营的医疗卫生机构数量庞大,其属性更接近于企业,因此,在本文中笔者主要考察的是官方的医疗卫生机构(主要是各公立医院)以及政府的医疗卫生管理部门。

㉒ 由于按照“医院”一词进行检索的结果过于庞杂,而且按照我国的医院建制,基本上每个省都会设立省立“人民医院”,这样既可以保证检索结果相对集中,也可以照顾到地域性。

㉓ 李天天:《新角色,新途径——从丁香园医学论坛看健康传播工作实践》,中国健康传播大会第一届论文集,2006年。

㉔ “自媒体动态”是从2014年8月19日开始发布“微榜”中有命名为“健康类”阅读量排名前十的微信信息,8月22日发布的榜单开始改为“健康养生类”信息,8月28日发布的“健康养生类”榜单排名扩大到阅读量前二十名,因此本文的样本选取从2014年的8月28日开始。

㉕ 每周四的榜单实际上是对前一天,即周三发布的微信信息的排名,周三作为每周(工作日)的中间一天为了避免临近周末或者周末信息发布的特殊性。

㉖ 由于“自媒体动态”是按照公众号类型(即从其归类的“健康养生类”公众号)进行信息筛选的,所以有可能将其认定的“健康养生类”公众号发布的阅读量高的非健康养生类信息也筛选出来。

㉗ 唐绪军编:《新媒体蓝皮书》,中国社科文献出版社2015年版,第55页。

(作者系浙江大学传媒与国际文化学院副教授、博士生导师)

【责任编辑∶张国涛】