梦想从这里起飞

——记中国科学院附属实验学校少先队科学素养教育活动

校长 高雪东

梦想从这里起飞

——记中国科学院附属实验学校少先队科学素养教育活动

校长高雪东

这里是少年儿童健康成长的乐园,是孩子们求知探索的学园,也是他们梦想起航的地方;

这里见证着孩子们的点滴成长,也展示出当代少年的别样风采。

创办于2014年的中国科学院附属实验学校,坐落在北京奥林匹克公园西侧,毗邻鸟巢、水立方,被周边中科院各大科研院所环抱,是一所从小学到高中的十二年一贯制的优质学校。学校从创建伊始就秉承“有爱才有一切”的办学理念,积极引进中科院的优势资源,努力构建少年儿童“科学素养培育工程”,打造出新时期少先队爱科学、学科学、用科学教育活动的新品牌。

拜访中科院心理研究所陈霖院士

地质专家走进校园进行科普知识宣传

基础教育的重点之一是对少年儿童进行科学启蒙教育,培养他们的科学意识和科学精神,帮助他们掌握初步的科学方法。少先队作为学校德育的一支重要力量,对少年儿童科学素养的培育有着不可替代的重要作用。

中国科学院附属实验学校积极整合地域和资源优势,因地制宜、因人制宜,与时俱进、内引外联,将“立德树人”“科技强国”的思想融入少年儿童科学素养的早期培育中,注重发挥少先队组织的作用,做到了少先队科学素养教育有规划、有阵地、有队伍、有特色,教育活动有主题、有机制、有评价、有深化,谱写出创新驱动下的少先队科技教育新篇章。

(一)

科学代表了一个国家的发展与进步。科学精神、动手能力需要从小培养。在“科学素养培育工程”实施过程中,学校少先队始终坚持着一个信念:给每个孩子提供亲近科学、动手实践的舞台,在勤动脑思考、多动手实践中培养少年儿童爱科学的思想感情。

由此,学校少先队抓住了三个结合:培育科学素养与传承中华美德相结合,践行科学精神与推进素质教育相结合,普及科学知识与适应时代发展相结合;努力实现四个目标:强化内涵积淀、重视品牌效应、凸显育人特色、实现自我超越。

“走近院士”主题教育活动便是“科学素养培育工程”的一项主要内容,也是少先队着力打造的品牌活动。队员们走进科学的神圣殿堂——中科院,与科学家们亲密接触,面对面交流,还一起动手做实验,学到了知识,开阔了视野,也真切地感受到什么是科学精神,认识到培养严谨的治学态度的重要。在科学院里,遥感应用学家徐冠华院士,遗传学家、国家最高科技奖获得者李振声院士,土壤地理与土地资源学家孙鸿烈院士,水文水资源学家刘昌明院士,微波遥感学家姜景山院士,空间物理学家魏奉思院士……一个个院士走进了队员的心里,崇尚科学、热爱科学家也成为孩子们的共同追求。

活动一:小记者采访孙鸿烈院士

孙鸿烈院士曾任中国科学院副院长,从20世纪70年代起就主持了中国科学院青藏高原综合科学考察的研究工作,取得了一系列重要的科研成果。

学校红领巾小记者专门采访了孙爷爷。84岁高龄的孙爷爷和蔼可亲,用通俗的语言向孩子们讲述研究土壤地理的有关知识,耐心倾听他们提出的“千奇百怪”的问题。

而孙爷爷的“答小记者问”,最让孩子们印象深刻。“孙爷爷,您是怎样走上科研之路的?”面对小记者的采访,孙爷爷告诉大家:长辈的鼓励、良好的学习环境和名师的教诲是他走上科研之路的动力。他勉励孩子们要珍惜美好的时光,牢记习爷爷的教诲,用劳动和创造去迎接美好的未来。

“孙爷爷,您几十年都在研究土壤,不觉得枯燥吗?”小记者充满好奇的提问,引来孙爷爷的一番语重心长:我们每天脚踏实地地踩在土地上,而人类的生活也都离不开土壤啊!所以,我觉得研究土壤是一件有意义又踏实的工作。

孙爷爷春风化雨、润物无声,让队员们体会着一位科学家对科学的执著和热爱,而学习和研究也是需要实践的积累。他们懂得了只有付出努力,并孜孜不倦、锲而不舍地追求,才能获得成功。

北京冬奥申委、共青团北京市委联合举办,中国科学院附属实验学校承办的“传递冰雪激情实现冬奥梦想”——纪念皮埃尔·德·顾拜旦诞辰152周年暨手拉手奔向2022主题活动在学校科学园学部隆重举行。

队员们走进深圳大亚湾海洋研究所,学习制作海洋生物标本。

活动二:寻访中国小麦远缘杂交之父

去年的一天,学校“科技社团”的队员们来到中国科学院“遗传与发育生物学研究所”。大家怀着探索科学奥秘的心情,带着诸多对小麦的“好奇之问”,与前中国科学院副院长、中国科学院院士、中国小麦远缘杂交育种奠基人,有着“当代后稷”和“中国小麦远缘杂交之父”之称的李振声院士进行了一次有趣的对话。

走进实验室,孩子们迫不及待地提出自己的疑问:“李爷爷,什么是杂交小麦?”“为什么有的小麦长得高,有的小麦长得矮?”“李爷爷,不同地域的土地对小麦的生长有影响吗?”李振声爷爷手拿杂交小麦的照片和小麦的各种标本,介绍着小麦杂交的知识,与孩子们分享他的科研成果。

李振声爷爷还结合自己扎根小麦研究事业50多年的经历,为队员们讲述了他的求学之路、科研经历、工作经验和切身感受。李爷爷告诉孩子们:粮食问题是一个国家和社会发展的根基,保护粮食非常重要;节约粮食是一种美德,也是一种责任、一种传承。他勉励队员们要从自身做起,保护粮食,节约粮食。科学家的爱国精神和朴素情怀深深感染着队员们。从李爷爷身上他们看到了一位科学家的赤子之心和报国之志。

(二)

在少先队的历史上,始终发扬着爱科学活动的优良传统。而新的历史条件下,如何创新少年儿童学科学、爱科学、用科学活动,培育队员的科学素养,弘扬科学精神,这是学校创新发展的新课题。为此,学校确定了科学素养培育的基本目标:引导队员了解基础的科学知识,掌握基本的科学方法;崇尚科学精神,树立远大志向。同时,注重发挥少先队组织的优势,将习总书记提出的“从小学习做人、从小学习立志、学习创造”的要求融入科学素养培育工程中,促进素质教育的不断提升。

师生代表走进中科院微生物研究所

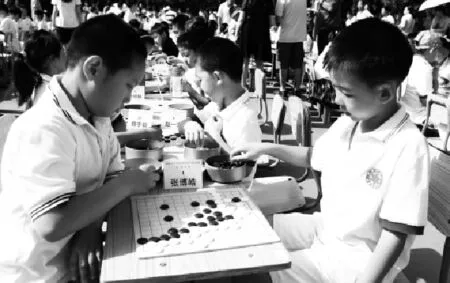

学校小棋手们进行围棋挑战赛

“科学家讲堂”“走进院所”“科普进校园”活动是少先队依托学校资源为“科学素养培育工程”量身打造的重点活动。少先队大队把科学家们一一请进学校做科普讲座,带领队员们探寻载人航天空间科学的奥秘,研究神奇多样的植物世界,揭开神秘的百慕大三角之谜……队员们在课余时间,也走进科研院所和场馆,探索科学知识,感受科学的魅力。国家动物博物馆、“心理梦工厂”科普基地、微生物研究所、遗传与发育研究所、大气物理研究所、微电子研究所……都留下了队员们科学探究的足迹。队员们还走进全国各地的院所台站,开展生动有趣、有意义的研学实践活动。

活动一:“小脚丫行天下”三亚深海科考活动

去年的寒假和暑期,学校组织的“红领巾研学实践”冬夏令营队伍出发了,目的地是美丽的海南三亚。60多名少先队员和老师一同走进热带雨林,发现美丽的植物世界,探索神奇的海洋生物,了解多彩的人文历史,享受快乐的集体生活。

在闭营式上,孩子们用不同方式交流、展示研学实践活动的收获。一年级背诵古诗文,二年级分享考察日记,三年级展示“我的海南科考”绘画,四年级“谈谈我的收获”,五年级制作研学绘本,六年级记录下“海南实践之我见”的所思所闻所想。

二年级的李思齐同学在日记中写道:“海南科考让我学到了很多知识,比如寄居蟹生活在海边石头下的贝壳里;海滩上的湿沙里贝壳最多,有纺锤形、椭圆形、三角形、心形、扇形等,颜色有红色、白色、橙色、绿色、黄色等很多种……”刘彦麟同学把他对大海的感受流注笔端,绘制出一幅美丽海滩、浪花翻滚的彩色画。五年级冯殿涛同学在欣赏美丽的海岛风光,体验海南的风俗文化,享受大海、沙滩带来快乐的同时,更关注海岸带生物的生活习性、环境及食物链关系,并尝试着制作了海洋生物标本。

孩子们真实的感受,满满的收获也让辅导员们看到了海南研学实践之旅的重要意义,这将成为孩子们一生中与众不同的体验和独特的经历。

活动二:让每一个孩子亲近科学研究

去年下学期,全校近千余名队员开启了第二次走进科研院所的“探索之旅”。

孩子们总是好奇地问辅导员:“老师,今天我们去哪儿?”走进不同院所,学习不同领域的科学知识,探索其中的科学奥秘;与科学家们面对面,领略他们在实验室里的风采,是孩子们的期盼。

正是一次次的考察活动,让孩子们知道了中国科学院“动物研究所”里有一个能近距离观察动物标本的好去处,这就是国家动物博物馆。400余名三、四年级的孩子被形态各异的标本深深吸引住了,他们从中了解到动物的多样性,追溯着生物的起源及进化过程,还观察到动物进化各阶段的形态。通过标本,各种动物再一次“复活”在孩子们的眼前,让他们感受到人与自然、人与动物之间的和谐相处。

走进心理研究所的“心理梦工厂”科普基地,队员们观看、学习、了解集科普展览展示、科教活动、科技产品转化为一体的心理科学、心理健康知识,在心理健康室的体验馆里,既可以根据自身需要进行不同主题的心理健康体验,更能真正体会到“让心灵去探索”“让心灵去旅行”“让心灵去放松”的寓意和奥秘。

“微生物研究所”“遗传与发育研究所”让五年级的队员们了解了真菌的种类,以及杂交、生物配种等知识。走进实验室,实地观看科学家的工作环境和实验的每个环节,感受着他们治学的严谨和一丝不苟的工作精神,心中充满了无限的敬意。

在“大气物理研究所”,队员们通过实验,了解了PM2.5给人们生活带来的诸多危害,而他们的最大收获是学到了减少PM2.5存量的好方法,如:绿色出行,可使空气质量大大提高。他们更懂得了一份责任和担当,坚定地表示:减少PM2.5人人有责,要爱护地球、保护地球、做地球的主人。

让每个孩子都亲近科学研究,努力探索科学知识,唤醒自身科学的潜能;让科技的种子扎根于孩子们心灵的沃土,并开花结果,这是附属实验学校教育者的理想追求,也是他们付诸行动的实践探索。

(三)

少先队教育的基本途径是开展丰富多彩的队活动。面对新的形势和队员们的成长需求,努力将科学素养培育活动开展得有队味、有童趣、有动静、有后劲,才能使教育持久且不断深化。而了解队员的内心世界,摸准他们的思想脉搏,运用他们喜欢的方式,让他们在活动中充分表现,快乐体验,是教育取得实效的关键。

培养少年儿童爱科学的思想和情感,增强他们对科学技术的兴趣和爱好,是学校少先队科技教育牢牢把握的方向。针对这一思想,少先队积极拓展活动路径,创新活动载体,结合三、四年级段队员的年龄特点,少先队构建了科学素养“1+3+4”教育活动模式。1是指每名队员会讲至少1位中外科学家的故事;3是指三年级开展‘三小’活动,即:小种植、小制作、小发现;4是指四年级开展‘四小’活动,即:小种植、小制作、小发现、小调研。‘四小’活动要体现因地制宜、因时制宜、因人制宜的原则,科普含量高,动手能力强,资源利用充分,符合首都发展需求。如今,“1+3+4”科技教育活动模式已成为学校科学素养工程的有力抓手。

为少年儿童插上科学的翅膀,用中国梦激发他们“科技梦”;在他们的心中埋下爱科学、学科学、用科学的种子,少先队科技创新教育一定会谱写出时代新篇章。

(特邀编辑柯英责任编辑孙晓萌)