患者医患沟通信心量表中文版在上海某社区人群中的初步应用

邹润雨 傅 华 高俊岭 王 洁 王 帆

(复旦大学公共卫生学院预防医学教研室-教育部公共卫生安全重点实验室 上海 200032)

患者医患沟通信心量表中文版在上海某社区人群中的初步应用

邹润雨傅华高俊岭王洁王帆△

(复旦大学公共卫生学院预防医学教研室-教育部公共卫生安全重点实验室上海200032)

【摘要】目的研究修正后的患者医患沟通信心量表(patient confidence in communication scale,PCCS)中文版的信效度以探索其在我国的适用性,并在此基础上测量上海市某社区人群PCCS得分及其主要影响因素。方法采用包含7个维度的自制生活态度-习惯量表以及基本情况调查表的PCCS中文修订版,于2013年3月至9月期间对上海市某社区居民260人进行入户调查,根据调查数据对PCCS中文版进行信效度评价,并利用多因素分析和相关分析的方法探索PCCS得分的影响因素。结果得到254份有效问卷。PCCS中文版的Cronbach′s α系数为0.835,分半信度系数为0.839;结构效度检验利用探索性因子分析提取出1个特征根大于1的因子,解释了55.28%的方差变异;各子条目得分均与总得分显著相关,相关系数范围为0.643~0.767。254份有效问卷的平均PCCS得分为3.76。影响PCCS得分的主要因素是居住情况(是否独居)和文化程度(P<0.01)。此外,生活满意度、人际关系、生活乐观度、健康相关信息接受度和健康相关信息敏感度也与PCCS得分呈正相关(P<0.01)。结论PCCS中文版信效度良好。居民PCCS得分受居住情况、文化程度和个人生活态度习惯等多方面影响。

【关键词】社区人群;PCCS中文版;信效度;影响因素

*This study was supported by China Postdoctoral Science Foundation (2013M530171).

近年来随着各种形式的医患冲突事件不断涌现,医患关系已经成为我国当前一大热点问题。总体来看,造成医患关系紧张的原因来自各个方面[1],其中医患沟通障碍是导致和加剧医患矛盾的重要因素[2-4]。良好的医患沟通和交流不仅有助于增加医患双方的互信,提高诊疗的配合度,还可以对患者的健康结局产生积极的促进作用[5-6]。纵观目前国内的医患沟通研究,多侧重于从各个角度评估医务人员的沟通能力和效果[7-9]。国外研究表明,患者在医患沟通中的表现对于医患沟通的效果同样有巨大的影响[10]。但目前关于患者自身的沟通能力研究非常有限,且缺乏进行量化评价的成熟量表。本研究尝试引入国外开发的用于反映医患沟通能力的患者医患沟通信心量表(patient confidence in communication scale,PCCS),并对其进行中文版的修订,以探索其在我国社区人群中的适用性并进行初步应用,为基于患者视角的医患沟通研究提供参考。

资 料 和 方 法

研究对象2013年3月至2013年9月,经统一培训的调查员采用二阶段随机抽样的方法在上海市嘉定区某社区居委先以最小门牌号为起点,根据门牌号顺序进行等距抽样,在此居民户中选取生日与1月1日最接近的18周岁以上居民,征得本人同意后进行问卷调查。排除标准:有智力障碍、精神病史或患有老年痴呆症者。调查分两轮进行,第一轮收集50份问卷作为预调查,第二轮收集210份问卷,两轮共得到260份问卷,其中有效问卷254份。

研究工具

基本情况调查表自行设计基本情况调查表,包括姓名、出生日期、性别、居住情况、工作类型、文化程度和民族等。

生活态度-习惯量表自行设计生活态度-习惯量表。参考国内外有关文献[11-16],结合调查对象抽样访谈内容和中国实际情况,经专家讨论形成量表条目池。根据第一轮调查的50名居民的问卷结果进行同质性信度分析和结构效度分析,对条目进行删减、调整及各维度归类。最终形成包含“生活满意度”(5个条目)、“邻里沟通主动性”(6个条目)、“邻里互动度”(4个条目)、“人际关系”(5个条目)、“生活乐观度”(9个条目)、“健康相关信息接受度”(5个条目)和“健康相关信息敏感度”(4个条目)共7个维度的量表,所有问题均采用Likert五级评分法(1为“完全不同意”,5为“完全同意”)进行计分。经检验,各维度量表Cronbach′s α系数为0.823~0.914,探索性因子分析各提取出一个特征根大于1的主成分,方差累积贡献率为53.66%~78.28%。各维度量表得分以平均分计算(即该维度下所有问题的分数总和该维度下问题条目数,下同)。

PCCSPCCS中文修订版参考美国“如何与医生沟通”社区教育培训项目中开发的PCCS[17],在征得原版量表开发者本人同意后,由英文、中文系研究生,新闻传播学者,公共卫生专家和临床医师经过小组讨论将其翻译为中文版,并通过认知性访谈,结合中文语境对翻译后的量表进行修订调整,包括将原版问卷的六分类评分修改为更为常用的、更适合中国实际情况的Likert五级评分量表(表1)。通过计算该量表下各条目得分的平均值能反映患者在就医过程中医患沟通信心情况。得分(平均分,下同)越高,说明患者对于自己与医师进行有效沟通的能力越有信心。

现场调查方法采用问卷调查法。研究人员向研究对象对本次研究进行充分而全面的说明,在征得研究对象同意后进行入户调查,主要由受调查者自行填写问卷,对于文化程度低、存在视力障碍的受调查者则通过现场问答的形式,由研究人员根据其所表达的意思代为填写问卷。最后由研究人员对问卷填写情况进行有无缺漏项等检查,同时承诺对研究对象的个人信息进行保密。

结果

研究对象的一般情况两次入户调查共调查居民260人,经筛选得到有效问卷254份,有效回收率为97.7%。调查对象年龄最小者为21岁,最大为117岁,平均年龄(49.2±16.2)岁,统计分析时划分为20~39、40~59和≥60岁3个年龄组。研究对象年龄分布及一般人口学资料详见表2。

PCCS中文版的信效度检验

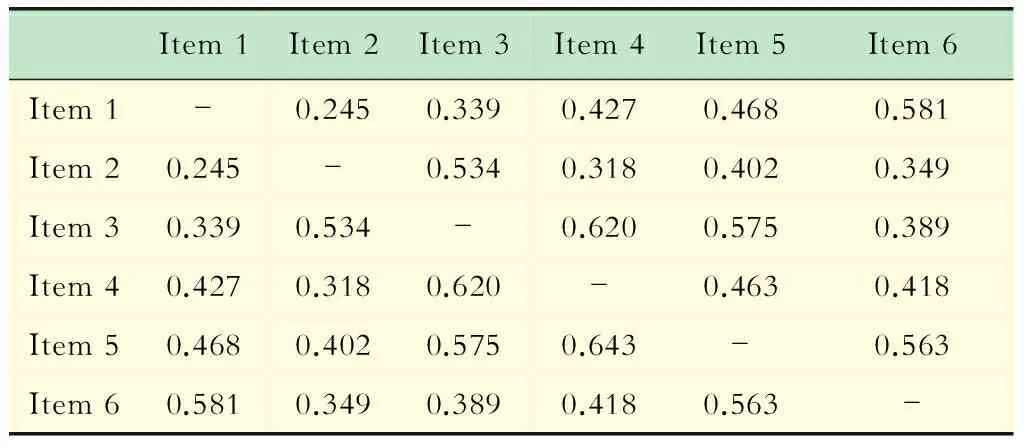

信度检验利用收集到的254份有效问卷数据,测量该量表中6个条目的内部一致性系数(Cronbach′sα)以及分半信度系数,分别为0.835和0.839,条目内部相关系数见表3。

表3 PCCS中文版条目内部相关系数

效度检验基于收集到的254份有效问卷数据,利用探索性因子分析法对PCCS量表进行结构效度检验。结果表明,KMO值等于0.802,Bartlett球形检验2为593.161,达到显著性水平(P<0.001),说明该量表适合作因子分析。

利用主成分分析法对样本数据进行条目筛选,抽取共同因素,然后采用最大方差法对初始因素负荷矩阵进行旋转后确定最终条目。结果主成分分析法只抽取出1个特征根大于1的因素,方差解释率为55.28%,其余6个条目的负荷值为0.617~0.836(表4)。

表4 PCCS中文版因子分析结果

其次,对PCCS中文版进行内容效度分析,分别将各条目单项得分与量表总得分进行相关分析,根据相关是否显著判断是否条目有效。结果显示,6条目得分与量表总得分的均相关(P<0.001),相关系数范围为0.643~0.767,呈中强度相关,说明该量表的内容效度较好。

PCCS得分的影响因素

PCCS得分与人口学单因素分析样本居民PCCS得分为3.76±0.67。分别对不同性别、年龄(组)、居住情况、工作类型、文化程度(最高学历)和民族的研究对象的PCCS得分进行比较,满足参数检验条件的用两独立样本t检验或方差分析,不满足参数检验条件的用非参数检验(表5)。

表5 PCCS得分与人口学单因素分析

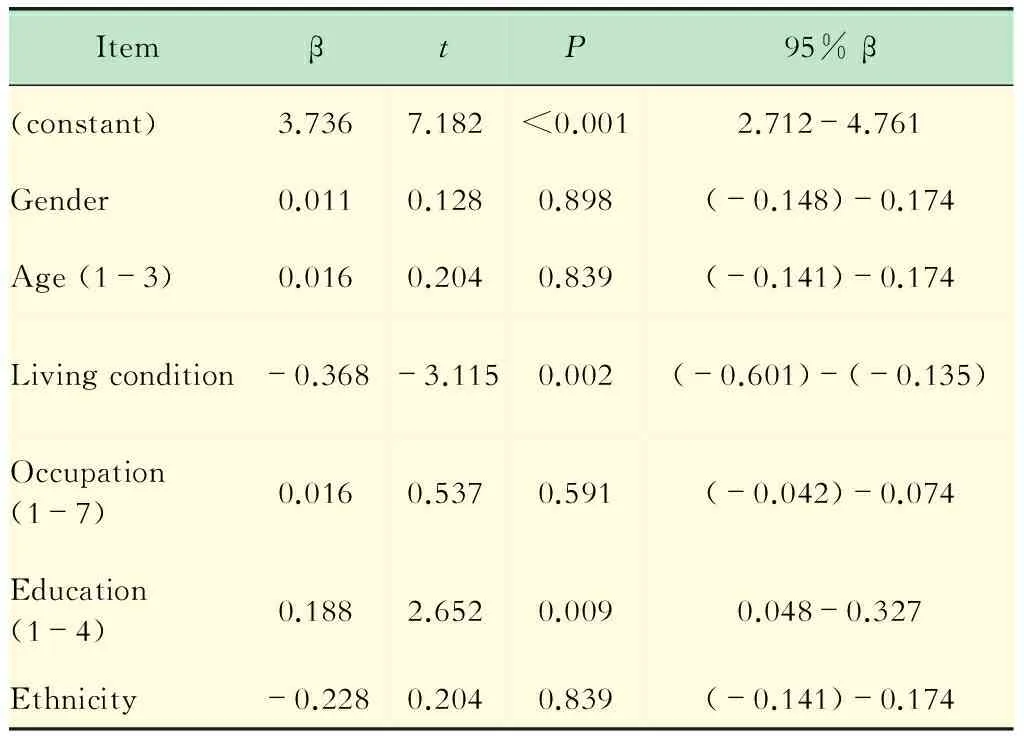

人口学特征多因素分析以PCCS得分为因变量,上述单因素分析中的人口学因素为自变量构建模型,经检验各变量数据满足多元线性回归模型条件。对所有单因素变量利用全变量进入法进行多元线性回归分析。经检验总体回归系数不为0(P<0.01)则回归方程有意义。得到的方程中“是否独居”和“文化程度”两项具有显著意义(表6)。

表6 PCCS得分与人口学多因素线性回归模型

PCCS得分与本人生活态度-习惯情况的相关分析254名研究对象的PCCS得分为3.76±0.68。经检验PCCS得分与自制的7个维度量表得分满足进行Pearson相关分析的条件。结果显示,自制量表中“生活满意度”、“人际关系”、“生活乐观度”、“健康相关信息接受度”和“健康相关信息敏感度”得分(平均分)与PCCS得分均呈正相关(P<0.01),相关系数为0.324~0.497。

人口学-生活态度-习惯整合多因素分析以PCCS得分为因变量,全部人口学变量及7个维度的生活态度-习惯量表得分为自变量构建多元线性回归模型,经检验,除“邻里沟通主动性”和“邻里互动度”2个维度得分与PCCS得分无线性相关外,其余自变量均符合多元线性回归条件,但亦发现各变量间存在多重共线现象。为了达到更好的筛选变量的效果,利用逐步回归法进行多元线性回归,经检验总体回归系数不为0(P<0.001)则回归方程有意义。 得到的方程中人口学因素的“是否独居”、“最高学历”两项以及生活态度-习惯量表中的“生活乐观度”、“健康相关信息接受度”和“健康相关信息敏感度”等3项具有统计学意义(表7)。

表7 整合PCCS得分多因素线性回归模型(逐步回归最优模型)

讨论

PCCS中文修订版的信效度分析原版PCCS基于一项社区干预研究开发并使用。信度方面,量表干预前和干预后测试的Cronbach′s α分别为0.81和0.86;效度方面进行了结构效度分析,干预前和干预后探索性因子分析各提取出1个主成分,分别解释53%和59%的方差变异[17]。本研究在对原版量表进行了翻译和修正后,基于254名上海市某社区居民为样本的调查结果显示,PCCS中文版的Cronbach′s α信度以及结构效度结果与原研究非常接近,且本研究另外补充了半分信度系数分析和内容效度检验,结果均表明PCCS中文版具有较好的信效度。重测信度检验由于客观条件的限制未能完成,在今后研究中需要进一步补充和完善。

受访居民PCCS得分与国外研究数据的对比通过查阅文献,将本次研究得到的居民PCCS得分3.76±0.67折算调整后,与美国两项类似的医患沟通社区干预项目[17-18]测得的居民PCCS得分进行比较,发现本次调查的居民PCCS得分(六分制4.51、百分制75.23)与美国研究的基线数据(六分制4.69、百分制73.2)接近,而明显低于干预后水平(六分制5.09、百分制83.3),说明本次调查对象的医患沟通信心得分(即对自己在就医时与医师进行有效沟通的能力的信心水平)与美国同类研究中选定的社区居民(基线)情况相近。鉴于资料所限,未得到美国两项研究中的标准差等数据,故仅根据均值的大小进行了直观的比较而未做进一步的统计学分析,这一点也待后续研究进行补充。

影响居民就医时医患沟通信心的主要因素根据整合了人口学因素和生活态度-习惯因素的多元分析结果,影响居民PCCS得分的显著性人口学因素是居住情况(是否独居)和文化程度。此外,受调查者的某些生活态度和习惯与其PCCS得分相关,其中“生活乐观度”、“健康相关信息接受度”和“健康相关信息敏感度”等3项是PCCS得分的影响因素。

独居独居的生活状态显示出对PCCS得分的负向影响(P<0.01),说明独居的人对于自己在就诊时进行有效医患沟通的信心水平显著低于非独居者。有研究显示[19],独居者常表现出内心空虚、孤独抑郁等消极的情感特点,而消极的心态则易于导致人际沟通能力和沟通积极性不足,医患沟通又是人际沟通中的一种,因而独居者相比于非独居者更容易在就医时出现与医师的沟通障碍,从而为医患矛盾埋下隐患。因此,社会应提高对独居人群,特别是情感状态消极的独居人群的关注,并利用各方资源为该群体提供必要的物质和情感帮助。

文化程度研究结果显示,文化程度对PCCS得分呈明显的正向作用(P<0.05),具有中学以上教育程度的受访者PCCS得分高于小学及以下者。参考既往研究结果[20-21],进一步证明了本量表在解释患者医患沟通能力上具有比较好的区别效度。究其原因,在所有的医患沟通模式中,共同参与的合作型医患关系是最为和谐的医患关系[22],患者具备一定的健康素养又是参与型医患沟通的前提和条件。国内外研究[23-24]表明,健康素养较低的人在与医师进行面对面口头交流时遇到困难的可能性更大,对于一些检查结果和治疗效果也更容易产生误读和误解。文化程度被认为是影响健康素养的最重要因素[25],文化程度较高的人健康素养也相对较高,对自己在就医时与医师进行有效交流能力的信心也越强,为共同参与的医患沟通模式创造了可能,从而有效提高了沟通质量。

生活态度与习惯的影响本研究发现,社区居民的“生活满意度”、“人际关系”、“生活乐观度”、“健康相关信息接受度”和“健康相关信息敏感度”都与PCCS得分呈正相关。医患沟通属于一种特殊的人际沟通,生活满意度越高、心态越乐观、人际关系越好的人,其人际沟通能力也越好,从而对自身在就医时进行有效的医患沟通能力的信心也越强。“健康相关信息接受度”反映了个体对于外界通过各种渠道进行传播的健康有关知识和信息的接受程度,而“健康相关信息敏感度”指“个体收集健康有关信息的意愿程度”[15,26],可以通过测量个体在阅听(读、听、看)新闻媒体中健康有关内容时的习惯来判定。结果表明,“健康相关信息接受度”和“健康相关信息敏感度”越高,其PCCS得分越高,说明平时对于健康信息越关注的人,其对于自己在就医时与医生进行有效沟通的能力越有信心。这可能与关注学习健康知识有助于提高健康素养有关,而较高的健康素养有助于促成有效的医患沟通[24,27]。结合多因素分析结果,可以认为提高居民的生活乐观度、健康相关信息接受度和健康相关信息敏感度对提升其医患沟通信心具有更重要的意义。

PCCS中文版在我国的应用前景本研究显示,PCCS中文版信效度较好,适合在我国社区居民人群中使用。PCCS得分能够在一定程度上反映个体在就诊时以患者身份与医师进行有效沟通的水平,可作为今后医患研究中评价我国患者医患沟通能力的一种有效工具。根据PCCS的测量结果进行相关影响因素分析,亦可以为开展针对性的干预措施提供思路。

研究的局限性和不足由于客观条件的限制,本次研究仅对上海市某社区居民进行了抽样入户调查,并出于调查操作性的考虑以普通居民替代了实际患者,导致样本代表性有限,研究结果在外推时可能会受到一定的限制,还需进一步扩大和丰富样本进行探讨。同时,根据PCCS原版量表的设计和使用情况,此次修订的PCCS中文版的调查将“就医场所”仅限定在了社区医院,考虑到中外医疗体系的差异和我国实际,二级和三级医院的实际情况可能与本次研究结果有所不同,还待后续研究进一步比较和完善。

参考文献

[1]刘丹,陈治,傅翔.医患关系紧张的成因和对策分析[J].当代医学,2013,19(9):17-19.

[2]吴薇,王勇,倪杰,等.医患关系影响因素比较分析[J].中华医院管理杂志,2013,29(9):676-678.

[3]王根发.注重沟通技巧,促进医患关系和谐[J].中国医疗前沿,2009,4(17):125-126.

[4]侯胜田,王海星.我国公立医院医患沟通调查[J].医学与社会,2014,27(9):52-54.

[5]李斌,孙晓阳,陈小飞,等.医患双方对沟通认知状况的调查分析与对策[J].中国医院管理,2009,29(9):55-57.

[6]STEWART M,BROWN J,DONNER A,etal.The impact of patient-centered care on outcomes[J].JFamPract,2000,49(9):769-804.

[7]ZILL JM,CHRISALLE E,MULLER E,etal. Measurement of physician-patient communication-a systematic review[J].PlosOne,2014,9(12):e112637.

[8]朱芳琳,滕志香,赵书峰.国外医患沟通质量评价量表研究综述[J].中国医学伦理学,2014,27(3):376-381.

[9]赵云霞,刘本智,滕志香,等.医患沟通质量量表设计及评价[J].中国医院统计,2014,21(4):269-273.

[10]CAPONE V,PETRILLO G.Patient′s communication perceived self-efficacy scale (PCSS):construction and validation of a new measure in a socio-cognitive perspective[J].PatientEducCouns,2014,95(3):340-347.

[11]DIENER ED,EMMONS R,LARSEN R,etal.The satisfaction with life scale[J].JPersAssess,1985,49(1):71-75.

[12]ELGAR F,DAVIS C,WOHI M,etal.Social capital,health and life satisfaction in 50 countries[J].HealthPlace,2011,17(5):1044-1053.

[13]The university of Manchester.EURO-URHIS 2:European urban health indicators system Part 2[EB/OL].(2010-06-15)[2015-04-20].http:∥www.urhiseu.

[14]DUBENSKE L,BECKJORD E,HAWKINS R,etal.Psychometric evaluation of the health information orientation scale:a brief measure for assessing health information engagement and apprehension[J].JHealthPsychol,2009,14(6):721-730.

[15]BASU A,DUTTA M.The relationship between health information seeking and community participation:the roles of health information orientation and efficacy[J].HealthCommun,2008,23(1):70-79.

[16]李义安,陈彦垒.牛津幸福感问卷(修订版)的维度机构及信效度检验[J].保健医学研究与实践,2013,10(1):34-41.

[17]TRAN A,HAIDET P,STREET R,etal.Empowering communication:a community-based intervention for patients[J].PatientEducCouns,2004,52(1):113-121.

[18]DOMINGO C.Doctor-patient communication in the medical interaction:context,implications,and practice[D].The University of Texas,2010.

[19]曹缨.上海市某社区独居老人心理健康状况调查[J].上海预防医学,2012,24(6):324-326.

[20]MAZUREK JM,WHITE GE,MOORMAN JE,etal. Patient-physician communication about work-related asthma:what we do and do not know[J].AnnAllergyAsthmaImmunol,2015, 114(2):97-102.

[21]DAHL A,SINHA M,ROSENBERG DI,etal. Assessing physician-patient communication during emergency medical procedures in children:an observational study in a low--literacy latino patient population[J].PediatrEmergCare,2015,31(5):339-342.

[22]张自力.健康传播学:身与心的交融[M].北京:北京大学出版社,2009:91-93.

[23]陈虹,荀轶文.投诉中患者因素的分析及对策[J].中华医院管理杂志,2014,30(6):447-448.

[24]SCHILLINGER D,BINDMAN A,WANG F,etal.Functional health literacy and the quality of physician-patient communication among diabetes patients[J].PatientEducCouns,2004,52(3):315-323.

[25]严丽萍,魏南方,谢瑞谦,等.我国城乡居民健康素养影响因素分析[J].中国健康教育,2012,28(1):8-11.[26]DUTTA-BERGMAN MJ.Primary sources of health information:Comparisons in the domain of health attitudes,health cognitions and health behaviors[J].HealthCommun,2004,16(3):273-288.[27]蓝建.实施基本健康教育,改善医患沟通与交流[J].健康教育与健康促进,2014,9(3):243-246.

A preliminary application of the Chinese-revised patient confidence in communication scale among community populations in Shanghai,China

ZOU Run-yu, FU Hua, GAO Jun-ling, WANG Jie, WANG Fan△

(DepartmentofPreventiveMedicine-MinistryofEducationKeyLaboratoryofPublicHealthSafety,SchoolofPublicHealth,FudanUniversity,Shanghai200032,China)

【Abstract】ObjectiveTo examine the reliability and validity of the Chinese-revised patient confidence in communication scale (PCCS) to probe its applicability in China,and then to test the score of PCCS and analyze its influential factors among a community population in Shanghai.MethodsSelf-made questionnaires that contained Chinese-revised PCCS,7-dimension life attitude-habit scales as well as questions collecting personal basic information were introduced into a household survey conducted in 260 residents in a community in Shanghai,China from Mar.,to Sep.,2013.Reliability and validity test was conducted based on the data collected,and multifactor regression and relevant analysis were introduced to explore the influential factors of PCCS scores.ResultsWe obtained 254 valid questionnaires.The Cronbach′s α coefficient of Chinese-revised PCCS was 0.835 and the spilt-half coefficient was 0.839.Exploratory factor analysis was introduced to test construct validity and defined one factor with eigenvalue >1,which explained 55.28% variance.The scores of sub-items were significantly correlated with the total score,with the correlation coefficients coefficients ranking from 0.643 to 0.767.Valid questionnaires of 254 residents had an average PCCS score of 3.76.Living condition (live alone or not) and education level exerted main influence on the PCCS score (P<0.01).Besides,life satisfaction,interpersonal relationship,life optimism,health information acceptability and health information orientation were also positively correlated to the PCCS score (P<0.01).ConclusionsThe Chinese-revised PCCS indicated good reliability and validity.PCCS score was relevant to many characters such as living condition,educational level and personal life attitude and habits.

【Key words】community populations;Chinese-revised PCCS;reliability and validity;influencing factors

【中图分类号】R 193

【文献标识码】A

doi:10.3969/j.issn.1672-8467.2016.01.002

(收稿日期:2015-05-04;编辑:张秀峰)

中国博士后科学基金(2013M530171)

△Corresponding authorE-mail:wf@fudan.edu.cn