传统中国绘画中的桥意象探析

孙瑞强

(安徽博物院,合肥 230000)

传统中国绘画中的桥意象探析

孙瑞强

(安徽博物院,合肥 230000)

摘 要:桥以连接的功能被画者用以托物言志,抒发情感,承载着画者的情感与精神寄托,被赋予了多重意象。桥作为一种意象符号,不仅仅是画境中的重要构成元素,抒发感伤的艺术载体,通往仕途的隐喻符号,更是连接心灵的艺术纽带,是画者情感体验与审美理想的通道。

关键词:中国画;桥;意象

桥——连接于两端的建筑物,通过它可以顺利的从一端到达另一端,抵达你心灵的场所。“江上春来新雨晴,瀼西春水縠纹生。桥东桥西好杨柳,人来人去唱歌行。”[1]108非常形象的道出桥的实用功能。因为其“连接”的功能,被文人借以托物言志,作为抒情言志的意象符号,承载画者、诗人的情感、精神寄托。

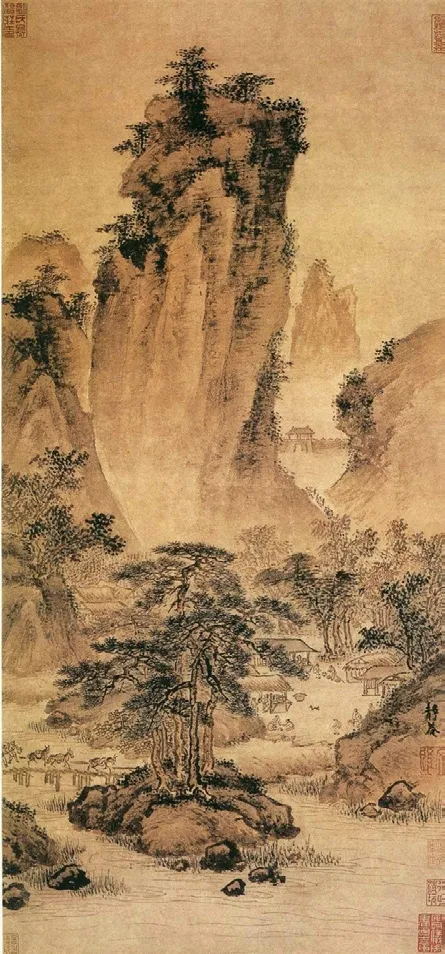

明 戴进 《关山行旅图》故宫博物院藏

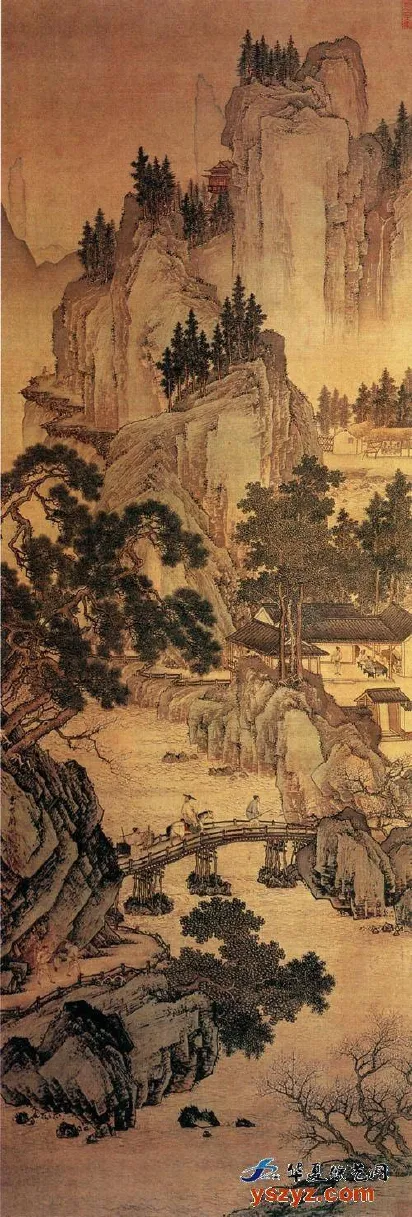

明 周臣 《春山游骑图》

一 画境的构成元素

翻阅古代山水、人物画作,桥作为画面中的点景要素屡屡出现,虽然大多是配景要素,但它在山水、人物画作中承载着画者的个性和独特审美观,被画者赋予了丰富的文化意蕴,起着画龙点睛的功效。

桥于画作中的出现大多与行旅,游览密不可分,有关行旅图、游玩甚至渔隐、垂钓等画作大都会有桥元素的出现,是画面中点明主题的构成元素。如明朝戴进的《关山行旅图》,观者观看画面,一眼便会被桥与桥上的三匹驴子吸引住,桥下潺潺溪水,桥上三匹驴踯躅而行,后面两位挑担、背筐的行旅者紧随其后,稍远处几间简陋茅舍,有店家,玩耍的孩童,问路的行人,一片热闹活泼的画面,流露的是平和、温馨而朴实的生活氛围。远处山道中,有上山者,挑担下山的老者,群山环绕,树木苍郁,山后面又有屋舍住家,似有炊烟飘过,好一个“可居,可游”的世外桃源。画面中的简易木桥成了画面中的起点,宛如文章中的“龙头”,在娓娓向观者诉说着画者的深情寓意。画面的题名也与桥这一元素紧密呼应,“行旅”二字即与桥密不可分。另外五代关仝的《关山行旅图》,Z字形构图,中间河流由左向右斜下,远处群山叠嶂起伏,寺庙隐于其中。画面中间小桥连接两岸,桥上、左岸有行旅之人经过,骑驴或是步行,沿山路远去,即刻点明“行旅”主题。近处茅屋旅店,行旅之人穿行其中,或饮茶,或休憩,一妇人生火煮水,店后的猪圈,空地上玩耍的儿童,鸡、犬游荡于旁,平淡和谐的生活画面表露无遗。明代蓝瑛的《雪山行旅图》,清代王翚的《溪山行旅图》,另外宋佚名《雪山行骑图》 ,钱榖 《雪山行旅图》,袁尚统 《关山行旅图》等都是有关桥于画作中构成元素的代表作。另外周臣《春山游骑图》中,取全景式构图,描绘一个风和日丽的春天,树木苍翠,遒劲多姿。春花几树,绿树成荫,小桥流水,似湍流有声。主仆游骑行旅。三人正在穿过一座小桥,正欲欣赏岸对面的美丽景致,一派生机盎然景象。正是有了桥的连接才能有游骑的题意。与之相类似的代表作有戴进《春游晚归图》,文征明《石湖花游图》《临溪幽赏图》,周臣《春泉小隐图》,此外仇英《枫溪垂钓图》,蒋嵩《雪暮归渔》等,有关垂钓、渔隐等主题的画作缺少不了桥元素的构成。

桥作为画面的元素或以孤寂的身姿出现在行旅图中,体现行旅的劳苦悲辛,是画者抒发难以排遣的内在情志的重要元素;或是以简洁,雅致的姿态出现在游玩图中,活跃画面的欢悦气氛,成为画者登山临水,乐以忘忧的重要见证;或是以丘山溪壑,野店村居的构成元素出现在归隐画面中,体现的是隐者的孤高雅洁,悠然自得的志趣情怀。虽只是画面的点景要素,但却有着鲜明的符号特征与结构功能,是画者孤寂情怀的抒发,情愫心迹的倾诉,承载着不同绘画者的个性和审美趣味。

明 钱榖 《雪山行旅图》

清 王翚 《秋树昏鸦图》故宫博物院藏

二 抒发感伤情愫的艺术载体

(一)离别、旅途的感伤

桥,虽是此岸到彼岸的通道,但也带来离别的伤感与无奈,成为离别感伤的意象符号。它是“悠悠天下士,相送洛桥津。”(唐,卢照邻,《咏史其二》)的离别的无奈;是“年年柳色,灞陵伤别。”(唐,李白《忆秦娥·箫声咽》)的离别惆怅;是“独立小桥风满袖,平林新月人归后。”(五代,延巳《鹊踏枝》)的伤感;是“驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独自愁,更著风和雨。”(宋,陆游《卜算子·咏梅》)诗人孤寂落魄的心境写照。也是“寄词红桥桥下水,扁舟何日寻兄弟?”词人身居异地旅途的悲伤,或许对当日与友人于红桥游玩的日子的思念,心中无以言说的想念唯有依托于小桥与流水,传达于兄弟了。诗人画家,每一个独处异乡的游子,人生旅途中充满如此艰辛,绵绵无尽期的对故土、亲人的思念与旅途带来的孤独与伤感,全都寄予桥的离别、感伤意象中。明代,钱榖 《雪山行旅图》中,皑皑白雪覆盖着这崇山峻岭,远处层峦叠嶂,九曲栈道中众多行旅之人行走其间,遥遥关山下,一片荒寒冷寂的意境。众多行旅之人,或骑驴、或推车、或挑物、或撑伞,队伍连绵不绝,于桥上艰难行走,如若不是为了生计,谁又想在这冷峻静穆,荒寒冷寂的冰天雪地之下行走?流露的是画者对“行路难”的行旅之人的同情与怜悯,其实这不正是自身的“观照”吗?画者作为漂泊于外地的游子,行走于旅途,多少荒寒孤寂落寞伴随着自己,这无限延长的孤寂的小桥意象正是自身旅途的艰辛与孤寂的写照啊!“灞桥折柳”典故,更是让画者把离别的感伤,对亲人、友人旅途的挂念情愫绘制的感人肺腑。诸多以“灞桥风雪”为画题表达离别、旅途伤感的作品屡屡出现。沈周、吴伟各自作的《灞桥风雪图》,孤单的身影,风雪弥漫的环境。树叶凋零,白雪覆盖,寒气逼人,离别的愁绪,旅途的艰辛贯穿于“灞桥风雪中的桥与驴子中”,皑皑白雪,行人,驴子艰难的前进着,孤单,刺骨的寒冷伴随着行旅者,内心的无奈,惆怅情绪诉与谁说?故乡的亲人又怎能不担心?此外明代袁尚统 《关山行旅图》,周臣《柴门送客图》,孤寂的小桥,萧索、恶劣的环境烘托的是画者心境的无奈,传达离别的感伤。这里的桥,已成为游子们离别,旅途感怀的意象符号,成为最能触动他们心里感伤的媒介物。

(二)沧海桑田的历史感怀

桥,作为连接体,连接着此岸与彼岸,见证了昔日与今日的繁华与萧条,承载着诗人对逝去的繁华的怀念,对今日残破凄凉景象的悲叹。于是便有了诗人“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫。”[2]5982的向往,“一去仙桥道,还望锦城遥。”(唐,卢照邻《还京赠别》)的沧海桑田的感慨。以及“州桥南北是天街,父老年年等驾回”(宋,范成大《州桥》)[3]98的亡国之痛。宋代,张择端《清明上河图》,横跨汴河上的木质拱桥——虹桥展开,茶坊、酒肆,各商店,商人、士绅、官吏、小贩,游客等,人口稠密,商船云集,桥面上车水马龙,桥头遍布饮食摊,各种杂货摊,桥下正等待过桥的船只,一片繁华。通过这座桥可以欣赏到彼岸的风景,虹桥,成为北宋汴京承平时期繁荣景象的历史见证,也成为后世了解宋代繁华民间风俗的钥匙。宋室南渡后的萧瑟之景,再也没有这繁华的景象,“二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。”(南宋,姜夔《扬州慢》)诗人无法排遣的怀古伤今情愫惟借助诗句予以抒发了,桥已成为抒发沧海桑田历史感怀的意象符号。沈周八十一所作的《落花诗意图》,春夏之交,画者一病数日,身心疲惫,痊愈后,看到落花未尽,观景思物,想起自己一生经历的是非,内心的愤懑借笔端全面展开。画面中的桥成为画者对往事无限追忆的载体,它是画者往日历史追忆的通道,连接着画者往日经历的沧海桑田,画者的感慨与追忆,怅然的心境都倾注在了这里。画者把桥放在画面较显著位置,分两组绘制画作,作树五株,胡椒点点出树叶,以花青,赭石罩染,清空虚灵。树下勾勒平台,山坡,披麻皴皴层次,平台间坐一小桥,用笔苍劲,线条洗炼,虚实相间。平台有些散落的花瓣,更是勾起画者的怅然。左面平台寥寥几笔勾勒一老者,老人仰望着远方,心中涌起无限的沉思,追忆着往昔,感慨今日的物是人非。“莫怪流连三十咏,老夫伤处少人知。”[4]6或许只有下方潺潺的流水,才能把画者的感伤带走,带向远方,消解在茫茫人海中。此外王翚《秋树昏鸦图》中“小阁临溪晚更嘉,绕檐秋树集昏鸦,何时再借西窗榻,相对寒灯细品茶。”的题款,不也正是对沧海桑田历史的感怀吗?画这幅画时,王翚已是暮年,所绘寒秋日暮、万物萧疏的自然景象,不正是画家晚年寂寥心境的映现吗?画者想借西窗榻,再细品茶,不服输的倔劲反而让观者读之更感悲凉,画者无以言说的孤寂与对人事变迁的感受,借画作彻底得到了抒怀。

元 王蒙 《葛稚川移居图》

三 通往仕途的隐喻符号

“学而优则仕”,是中国传统文人实现自身理想、抱负的重要途径。多少学子为“一朝成名天下闻”而“囊荧映雪”“头悬梁锥刺股”“凿壁借光”。多少学子“十年寒窗磨一剑”,只为“今朝问鼎时”。他们心中如此渴望有这样一座通往仕途的桥,通过它,实现自身的抱负。于是桥便有了承载着画者“齐家,治国,平天下”胸怀的隐喻,作为通往仕途的路径,希望能通过它,回归天下,施展人生抱负。

出生士家大族的王蒙,虽自豪黄鹤山樵,但其渴望入世,其绘制的《葛稚川移居图》,写晋代葛洪携子侄移居罗浮山的情景,以全景式构图展开,崇山叠嶂,树叶双勾填色,树干精细勾勒,苍郁茂盛,回环的流泉,曲幽的山径,一片幽深宁静的境地。简洁的笔法描绘画面中的人物-葛洪,他登上小桥,站在小桥中间似在沉思,“葛洪站立的桥是浊世与清幽世界的分界线。”[5]61在这里桥成为接引的象征,传达出画者渴望如葛洪一样,放旷林泉,闲适逍遥的度过一生,但内心“猛志逸四海”的志向,又心有不甘,还是尽力于仕途中进取,于政治中有所作为,后期王蒙降明出仕为“泰安知州”便是例证,但无奈仕途险恶,遭胡惟庸案的牵连,最终落得个惨死狱中的下场。另外著名风流倜傥的才子——唐寅,因科考舞弊案入狱,归家后,面临“僮仆据案,夫妻反目,归有狞狗,当门而噬”的处境,内心异常郁闷。无奈天不遂人愿,无知音可觅,无伯乐举荐,终郁郁不得志。在其所绘《步溪图》中,写一座桥延伸到彼岸,高士于溪畔桥边仰望而思,或许是迷茫未来的道路如何选择;或许是期盼有人辨识到他的才能,从这山林中“复归天下”;又或许是选择安于天命,空留一声无可奈何的喟叹。此外他的《秋林独步图》《观梅图》,其“身自宿因绝一见,不妨袖手立平沙”的题款最能说明其不得志,自我解嘲的无奈心境。

明 唐寅 《事茗图》 故宫博物院藏

四 连接心灵的艺术纽带

桥,起到连接的功能,同时也有沟通的作用,称为心灵之桥,又被寄予另一意象——情感交流的通道与灵魂共舞的纽带。

沈周创作的《东庄图册·北港》,描绘其师吴宽家庭院场景,吴宽作为沈周的老师与挚友,常一起唱和诗文。东庄是江南士大夫常一起聚会、吟诗、雅集的场所,画面中池塘水波光入镜,荷叶亭亭玉立,摇曳多姿,岸上树木姿态各异,饶有情趣,一小桥迄立其中,预示的正是师徒间的挚友情谊。另有唐寅《事茗图》,此图是画者为挚友陈事茗所作,画面中青山环抱,树木苍翠,飞瀑名泉,峰岚秀起。淙淙流水,淡淡茶香,好一处意境幽美氛围!巍巍古松下,有茅屋数间,一文士于屋内倚案读书,各类茶具摆放于案头,屋外有一手拄木杖的老者正登上小桥徐徐前来,后一书童抱琴紧相随。古有“高山流水觅知音”典故,琴正暗示二人的惺惺相惜的友情,而桥正是二人志趣相投,情感沟通的桥梁,“日长何所事,茗碗自赏持;料得南窗下,清风满鬃丝。”二人心有灵犀,作词赋诗,唱和风雅,怡然自得,逍遥于茶事,徜徉于“弹琴赋诗,啸咏终日”的隐逸生活。此外周臣《雪村访友图》《春泉小隐图》,唐寅《山路松声图》,文徵明《西斋话旧图》《深翠轩图》都是知音相识,相知的代表画作。画面中的桥意象是朋友之间沟通的桥梁,是连接心灵的纽带,以沟通的艺术符号丰富着画面的意蕴。

桥作为一个元素出现于画作中,成为画境表现的重要构成元素。作为画者抒发感伤情愫的艺术载体,承载着文人离别、旅途的感伤与沧海桑田的历史感伤;以仕途的通道意象出现于画作,是“学而优则仕”的文人们施展人生抱负的寄托,更是心灵相惜的文人墨客间心灵沟通渠道,连接着彼此的志趣与爱好,是彼此心灵的感应物。

参考文献:

[1]刘禹锡,竹枝,张璋,黄畲.全唐五代词[M].上海:上海古籍出版社,1986:108.

[2]曹寅,彭定求,等.全唐诗·唐代大诗人杜牧·寄扬州韩绰判官[M].北京:中华书局,1960:5982.

[3]范成大.范石湖集[M].上海:上海古籍出版社,1981:98.

[4]赵启赋.群物从大化,孤英将奈何——沈周·落花诗意图卷赏析[J].书画艺术,2009(5):6.

[5]曾莉.简析中国画中的桥[J].美与时代:下,2011(7):61.

[责任编辑 刘贵阳]

On Bridge Image of Traditional Chinese Paintings

SUN Rui-qiang

(Anhui Museum, Hefei 230000, China)

Abstract:Bridge connects the function of painting to express emotion.It carries the emotional and spiritual sustenance of the painter,and is endowed with multiple images.Bridge as a symbol, not only is an important element in the picturesque, express sentimental art carrier, leading to the career of metaphors and symbols is art link heart, channel is painting the emotional experience and aesthetic ideal.

Key words:Chinese painting;Bridge;Imagery

中图分类号:J205

文献标识码:A

文章编号:1008-9128(2016)03-0107-04

DOI:10.13963/j.cnki.hhuxb.2016.03.028

收稿日期:2016-02-24

作者简介:孙瑞强(1986-),男,山东潍坊人,硕士,助理馆员,研究方向:美术理论,人物绘画创作,美学。