组织环境约束下高校目标管理机制的优化

——基于高校与企业的比较分析视角

段丁强,董继华

(武汉纺织大学 经济学院,湖北 武汉 430200)

组织环境约束下高校目标管理机制的优化

——基于高校与企业的比较分析视角

段丁强,董继华

(武汉纺织大学 经济学院,湖北 武汉 430200)

摘要:目标管理机制运行效率的发挥依赖于组织类型、产出与绩效的可量化评价程度、员工的素质水平等环境要素。高校与企业在管理目标、产出与绩效评价、组织运行结构、员工工作的协同性等方面存在根本性差异,这决定了高校应当遵循与企业不同的目标管理机制构建逻辑。基于自身特定的组织环境约束,高校的目标管理机制应当坚持以下优化方向:根据不同的岗位类型设计差异化的指标体系,兼顾业绩考核指标与态度能力考核指标,在绩效考核中不过分追求定量指标的使用。

关键词:高校;企业;组织环境;目标管理;比较分析;优化路径

引入校院两级管理模式是高校管理体制改革的重要方向,建立科学的目标管理体系是保证这一模式管理绩效的重要制度基础。近几年,高校在目标管理机制的设计上进行了诸多尝试,但由于高校在管理体制、管理手段等方面的特殊性,广泛适用于企业的目标管理方法在高校却遭遇了“水土不服”的问题,改革效果并不理想。有鉴于此,本文通过对比高校与企业在组织目标与管理环境上的差异,分析高校目标管理机制设计所面临的组织环境约束,提出高校目标管理的制度优化路径,为高校目标管理机制的改革提供一些建议。

一、 影响目标管理机制运行效率的环境要素

目标管理所要解决的基本问题是,把组织的使命和任务转化为具体的目标,在对组织条件与环境因素充分认识的基础上,借助于考核、激励机制等手段促进管理目标的实现。

目标的制定和实施是目标管理方法的核心,而能否将组织的使命或任务转化为具体的管理目标以及员工自我控制的实现程度却高度依赖于一定的环境要素。其中,组织产出和绩效的可量化评价程度以及员工的素质是最为基础的环境要素。

1. 组织产出和绩效的可量化评价程度

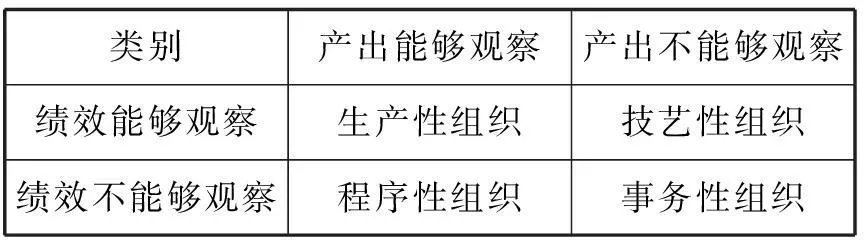

威尔逊根据组织的产出和绩效是否具体、是否能够观察,将其划分为一个四层的分类系统,如表1所示。

表1 组织的分类

威尔逊的分类表明,某些组织的产出和绩效是无法观察的、不可测量的,这就限制了目标管理和绩效考核等管理工具的运用。因为这些管理工具通常假定组织的产出和绩效是相对清晰的、具体的、可达到的,而且实现的程度是可以计量的。如果无法将组织的使命和任务转化为清晰的目标,无法设定客观的绩效标准,产出不能方便地观察或衡量,那么,规则和程序就会取代目标管理成为组织管理的最佳方法。在实践中,组织产出和绩效的可量化评价程度具体表现为目标的合理性和绩效考评标准的客观性,而不科学的绩效考核机制存在诸如强调短期效果、过度偏爱数字化目标、打击士气与影响工作动机等弊端。

罗彪等学者采用实证方法研究了组织类型与目标管理有效性之间的相关性。他们依据组织的文化特征将组织划分为网络型、共有型、散裂型、图利型四种类型。研究发现,图利型组织中的目标管理有效性显著优于共有型组织,且两者均显著优于网络型与散裂型组织。

2.员工的素质水平

目标管理方法通常假设员工是有责任心的,并且愿意工作和希望取得成绩的,只有这样,管理者才能摒弃传统的“胡萝卜加大棒”的监控管理方式,充分信任员工,让员工参与管理,实现自我控制。按照马斯洛的需求层次理论,自我控制属于自我实现的需求,是人类较高层次的需求,是在较低层次需求得到满足之前无法达到的,这意味着目标管理方法不是对所有组织及员工都适用的。马斯洛曾经尖锐地指出,德鲁克的目标管理理论“可能起实际作用的对象只是那些相对健康的人、相对坚强的人、相对优雅的善良的人,以及有德行的人”,是假定这些人已经满足了“各种较低层次的需求,而能够激励他们的只能是自我实现这个最高层次的需求”。德鲁克将满足这些条件的员工称之为“责任心工人”,但是马斯洛通过实验证明了并非每个人都是“责任心工人”。

可见,目标管理并不是一种普适的管理方法,员工拥有较高的文化素质和收入水平是实施目标管理的基本前提之一。如果在不具备此前提的情况下推行目标管理,会导致组织目标与员工个体目标的背离,员工的自我控制将无法实现。

二、 高校与企业目标管理机制运行环境的比较分析

由于目标管理方法明显优于传统的监控管理方法,所以越来越多的高校开始引入目标管理方法。但作为一种非普适的管理方法,在引入时必须对高校有别于企业的组织特征与环境要素有充分的认识,才能保证目标管理方法优势的发挥。高等教育市场运行机制与一般商品市场的运行机制有所不同,这也决定了高校与企业面临着不同的绩效要求和组织环境。高校与企业相比较,具有以下独特的特征:

1. 高校管理目标的整体性与多元性

目标管理所要解决的基本问题是,把组织的使命和任务转化为具体的管理目标,而且只有在准确理解和把握组织使命和任务的基础上,才能制定出科学、合理的管理目标。那么,高校的组织使命是什么呢?一般认为高校应当具备人才培养、科学研究和服务社会三大职能,这种认识本没有错,但却也为一些人将高校的三大职能割裂开来提供了口实,损害了高校职能的整体性和关联性。从历史发展进程看,高校的科学研究、服务社会、文化传承等职能都是在人才培养职能的基础上衍生出来的,脱离人才培养的科研和服务是没有生命力的。单纯的目标管理难以体现高校的核心竞争力。因此,与企业相比,高校管理目标的难以分解性是高校引入目标管理方法时存在的先天障碍,因为建立在人才培养基础之上的整体目标在分解细化过程中很可能导致目标的异化、短期化,既违背了高校的办学规律,又影响了高校长远利益的实现程度和完成质量。

企业是经济组织,追求经济利益是其主要的管理目标,而高校作为一种公共组织,追求社会效益应是其主要的管理目标。但是,由于社会效益难以量化评价,监管者和管理者往往选择容易量化的经济效益指标替代社会经济效益指标对高校管理绩效进行评价,从而使高校的管理目标产生明显的多元化倾向。兼顾经济效益和社会效益的目标体系看似更加全面,但可能导致多重目标间主次关系的不明甚至倒置,对高校的管理者和员工产生误导。在实践中,人们永远不会怀疑企业的经济组织特征,不会置疑其追求经济利益的动机,但高校追求经济效益的做法则很容易招致社会的诟病,其原因正是因为高校管理目标的多元化及其目标主次关系不清晰。

2. 高校产出与绩效的非一致性

对企业而言,其产出的评价维度是清晰的,即数量和质量,特别是对质量的评价,一般都有明确的技术标准,在质量达标的前提下,产出就能够以价格的形式获得社会的认可,并顺利地转化为企业的绩效——收入,所以企业的产出与绩效是基本一致的。按照威尔逊的分类体系,企业属于产出和绩效都是能够观察的组织类型。然而,高校却属于产出能够观察而绩效不可观察的组织类型。毕业生、论文、专利、科研项目、教学科研设施等的数量都是容易观察的产出指标,而人才培养质量、科研成果向生产力的转化效果、文化传承等绩效指标则难以进行定量评价。可见,高校的产出与绩效并不一致。绩效评价体系的非标准化是导致高校产出与绩效不一致的根本原因。与企业产品质量的标准化评价体系不同,高校人才培养质量、科研成果质量等仍缺少标准化的评价体系。由于绩效不可观察和评价,高校的管理者通常选择以产出作为次优的管理目标,但产出与绩效的非一致性直接导致了高校管理目标的异化。

3. 高校组织结构的等级化特征明显

目标管理方法的理念之一就是变压力管理为自我控制,从而充分释放员工的工作潜力,调动员工的主观能动性。这种管理模式更适用于平等、互动充分的组织氛围。高校虽然不是行政机构,但中国特有的事业单位管理制度,使我国的高校带有明显的行政色彩,不同部门间的等级化特征明显。等级化的管理体制弱化了员工与管理者的平等、互动关系,不利于调动员工参与管理和自我控制的积极性,影响了目标管理的效果。

4. 高校教师间工作关系的弱协作性

高校是一个特殊的生产机构,其特殊性还表现为高校生产过程的弱协作性,即相当一部分教师的教学和科研可以形成一个独立的生产单元而无须依赖其他教师的协助,这种独立性不只体现在产出的数量上,还会体现在质量控制上。与企业中员工间相互协作的生产过程相比,高校的这种生产特性对于目标管理方法的推行是一种优势,它有利于将总体目标分解为员工的个体目标。但从另一个角度看,高校教师间这种弱协作性工作关系,在引入目标管理方法后,也可能导致教师间的过度竞争甚至相互排斥,不利于教师间协作关系的培育,这在当前的高校管理实践中已有充分显露。实际上,戴明的研究发现,一个组织约96%的绩效是由系统原因造成的,只有大约4%的绩效是由个人造成的。此外,高校的员工一般都具有较高的学历和综合素质,有较强的自我实现的需求以及较强的自我控制能力,非常符合德鲁克眼中的“责任心工人”的特征,也可以说是高校推行目标管理的另一个组织优势。

综上所述,高校与企业相比,存在更多的与目标管理方法不相吻合的环境要素,不利于目标管理方法的实施。但是与传统的管理方法相比,目标管理仍具有明显的制度优势,将目标管理引入高校管理体制仍是大势所趋。当前,高校在目标管理体制构建中不能因噎废食,而应扬长避短,在深入挖掘高校组织特征优势的基础上,做好制度设计,充分发挥目标管理的制度优势,促进高校管理效率的提升。

三、 高校目标管理机制存在的问题

在西方,目标管理方法在20世纪60~70年代就被引入教育领域;在中国,高校利用目标管理方法提升管理效率的尝试也屡见不鲜。但是由于没有对高校与企业间实施目标管理的环境因素差异予以充分的重视,没有结合高校的特有组织特征进行相应的制度优化,致使高校目标管理机制的运行效果远低于预期。考核指标的虚化和社会效益显现时间长,是高校与企业间的典型差异,导致绩效考核对高校教职员工普遍起不到应有的激励作用。归结到机制设计上,高校目标管理机制存在的问题主要是:

1. 过于强调目标的刚性,易导致短期行为

一些高校从目标管理的考核便利性出发,过分强调管理目标的刚性,特别是对员工个人都有明确的考核目标。这样的做法往往会促使员工寻找狭窄的目标,鼓励员工的短期行为,最终降低高校的整体绩效。

2. 过于强调目标的全面性,缺少权变应对机制

一些高校在绩效目标制定时总是希望把所有想考核的内容都考虑进去,然后遵照执行,认为这样是最为公平的,而且可以实现对工作的全面把控。但是在实际工作中,有计划但更有变化,缺乏弹性的目标体系既无法保证员工完成现有目标,还有可能导致员工不愿为计划外的新目标做额外的努力。

3. 过于强调目标到人,削弱了协作文化,降低了工作效率

过于强调目标到人、责任到人,就会引导员工更关注完成个人能够完成的工作,而较少考虑必须依靠团队协作才能完成的工作或通过集体协作能更有效的工作,削弱了员工间的协作意愿和积极性,使交叉性的工作无法实现,集体智慧难以发挥作用,出现个人绩效高而整体绩效低的现象。

4. 激励手段有限,奖惩兑现难

近几年的高校管理体制改革虽然赋予了高校管理者越来越多的办学自主权,但员工薪酬、职称评定、职务晋升等与员工个体利益密切相关的制度仍受限于政府的相关管理制度,高校管理者在实施目标管理时可使用的激励手段有限,一些高校即使突破传统体制框架制定了大胆的奖惩计划,往往也不敢兑现,大大削弱了激励效果,使目标管理的愿望落空。

四、 组织环境约束下高校目标管理机制的优化路径

考核指标的设定虽是目标管理机制设计的核心,但不能将目标管理简单地理解为“目标+绩效+奖惩”这样的生硬管理。分解管理目标并督促实现只能是基于学校当前发展阶段需要而提出的短期目标;从中期来看,目标管理机制应定位于激发员工的工作潜能,优化资源配置,提高办学活力;而从长远来看,目标管理则应着眼于构建服务、奉献、高效的校园文化价值体系。从高校自身特有的组织环境特征出发,恰当地分解目标、设定考核指标与奖惩体系,是保证目标管理机制有效的重要前提。基于高校与企业的组织环境要素差异,可以考虑从以下几个方面进行机制优化:

1. 不过分追求定量指标,注重发挥定性指标的作用

在考核时,应尽量找出定量指标,以便于绩效考核的操作。但当没有合适的定量指标时,则要坚决地使用定性的指标,有时定性的考核指标比定量的指标更具激励意义。

2. 不同类型岗位设置差异化的指标

绩效考核需要对员工的业绩、能力和态度进行综合考评,但不同类型的岗位应选择不同的指标并确定不同的权重。如对于中层管理岗位,业绩指标应给予最大的权重,且指标是量化的、明确的甚至是硬性的,因为他们的工作产出应该是最终的结果;对于技术岗位,需要将业绩指标和能力指标结合考核;对于基层管理人员,应当重视态度指标的运用,因为他们的工作往往没有明确可见的结果,相对而言,他们的一些行为表现对保证工作效率更有意义,所以对这类基层员工的考核可以表现出一定的主观性,可以是量化指标和非量化指标的结合。

3. 区别运用不同类型的考核指标

绩效考核时要将“业绩考核指标”和“能力态度考核指标”区别运用,因为这两种指标考核结果的运用范围不同。比如,对能力和态度的考核结果不能运用于业绩奖金和业绩改进计划,而对业绩的考核结果不能运用于能力提升计划。

4. 奖惩结合,鼓励为主

奖励和惩罚都是有效的激励手段,奖惩结合能够强化激励效果,但前提是绩效考核的公正性和奖惩制度执行的坚决性。高校在进行目标管理的过程中惩罚手段往往难以实施,这是影响目标管理效果的一个重要原因。如果已经预知惩罚手段因体制原因而难以实施,那么在制度设计之初就应当坚持鼓励为主、惩罚为辅的思路,以保证激励效果。

参考文献:

[1]霍胜男.企业目标管理的基本问题研究.企业经济,2013(3):58-61.

[2]WILSON J Q.官僚机构. 上海:生活·读书·新知三联书店, 2006:156.

[3]罗彪,缪然,翁清雄.提升目标管理的有效性:基于不同类型组织文化的实证研究.软科学,2014(2):83-86.

[4]迈克尔·波特.竞争论. 高登第,李明轩,译.北京:中信出版社,2003.

[5]阎凤娇.市场化环境大学组织行为的影响及其应对策略.清华大学教育研究,2005(3):84-93.

[6]李海.大学目标管理的有限性分析.高教探索,2013(6):40-44.

[7]戴明.戴明论质量管理. 钟汉清,戴永久,译.海口:海南出版社,2003.

基金项目:武汉纺织大学校级重大教学改革项目(JZ2015ZD005)

作者简介:段丁强(1976—),男,山东平度人,副教授,博士,研究方向为教师教育。E-mail:ddq-tma@163.com

中图分类号:G471.7

文献标志码:A

文章编号:2095-3860(2016)02-0087-04