河南省可实现粮食生产潜力研究

朱帅蒙,陈伟强,程道全,赵彦峰

1980年以来,河南省粮食产量及其在全国粮食总产量中的比例均呈现增长态势,粮食产量占全国的1/10,这对保障中国粮食安全、稳定粮食价格发挥着重要作用[1]。随着中原经济区建设上升为国家发展战略,河南省将全力打造全国“三化”协调发展的示范区。河南省也是《全国新增500亿kg粮食生产能力规划(2009—2020)》中确定的重点区域之一,要实现2020年粮食生产能力达到650亿kg的目标。

河南省粮食连年增产后,对继续增产的潜力、粮食可实现生产能力开展了一系列研究。康鸳鸯等[2]以土种为单元,根据不同土种粮食单产和面积,以及粮经比、种植指数,分别对河南省2010年和2030年的粮食生产力进行估算。王国强等[3]基于农用地分等成果和指定作物正常年景下实际最高单产调查数据,建立分等单元利用等指数与相应的可实现单产样本值函数关系模型,测算出河南省可实现粮食生产能力。李进霞[4]、贺振[5]运用灰色理论对河南省的粮食生产做了中长期预测。王晓喆[6]用灰色预测方法对河南省未来12 a的粮食潜力进行预测。这些学者分别采用了不同的数据和方法来对河南省的粮食生产潜力做了预测,但并没有明确指出河南省粮食生产潜力具体的空间分布情况。粮食生产潜力根据实现程度不同,可分为理论生产潜力[7]、可实现生产潜力[8-9]和实际生产能力3个层次。综合以上学者的研究,本研究拟采用传统统计学和地统计学相结合的方法,在确定合理试验设计的基础上,通过Kriging插值技术测算当前河南省在试验条件下的可实现粮食生产潜力,从另一角度验证前人研究成果[10-12],并回答河南省可实现粮食潜力有多少以及潜力的空间分布情况。

1 试验设计

1.1 试验区概况

河南省位于中国中东部、黄河中下游,地理位置为东经 110°21'~116°39',北纬 31°23'~36°22',属暖温带-亚热带、湿润-半湿润季风气候,适宜于农林牧渔各业发展,横跨海河、黄河、淮河、长江四大水系,河南省共辖17个地级市,1个省直管市,21个县级市。河南省国土面积16.7万km2,地势基本上是西高东低,河南省2013年统计年鉴显示,耕地面积815.68万 hm2,农作物总播种面积1 426.22万 hm2,粮食播种面积 998.52 万 hm2。主要耕作制度除了信阳市为“小麦-水稻”外,其余地市均为“冬小麦-夏玉米”的一年两熟制。

1.2 试验方法

1.2.1 取样方法 研究采用GPS定位技术,在河南省小麦、玉米和水稻种植区内进行,利用2006年9月中旬进行的测土配方施肥工作“3414”试验和示范推广试验,得到的小麦、玉米、水稻在试验条件下空白施肥区、正常施肥区和最优施肥区的单产信息,针对不同作物,选取其最高单产作为计算该样点的可实现生产潜力的基础。取样数目用COCHRAN[13]最佳取样数量计算公式,结合河南省近3年粮食产量监测信息,在允许误差范围5%、置信水平0.95下,经计算,该省小麦产量估计的合理采样数为7 147个,玉米产量估计的合理采样数为5 105个,水稻产量估计的合理采样数为291个,根据取样点的空间分布,取样点基本为均匀随机分布。

1.2.2 分析方法 通过统计学软件SPSS 19完成小麦、玉米和水稻产量的正态分布性检验;采用地统计学软件GS+7.0完成试验半方差函数的计算、理论模型拟合;用ArcGIS 10.0软件的地统计学模块完成Kriging插值分析和图形绘制。

地统计学由分析空间变异与结构变异的函数及其参数和空间局部估计的Kriging插值法2个主要部分组成,进行半方差函数计算时,运用法国统计学家MATHERON推荐的试验半方差函数公式[14]。半方差图通常可以被某些曲线方程拟合,用于拟合的曲线方程称为半方差函数的理论模型,常见的有线性模型、球状模型、指数模型和高斯模型等。本研究利用小麦、玉米和水稻的试验产量数据,分别采用上述4种理论变异函数模型,通过比较找到最佳拟合模型。

2 结果与分析

2.1 传统统计学分析

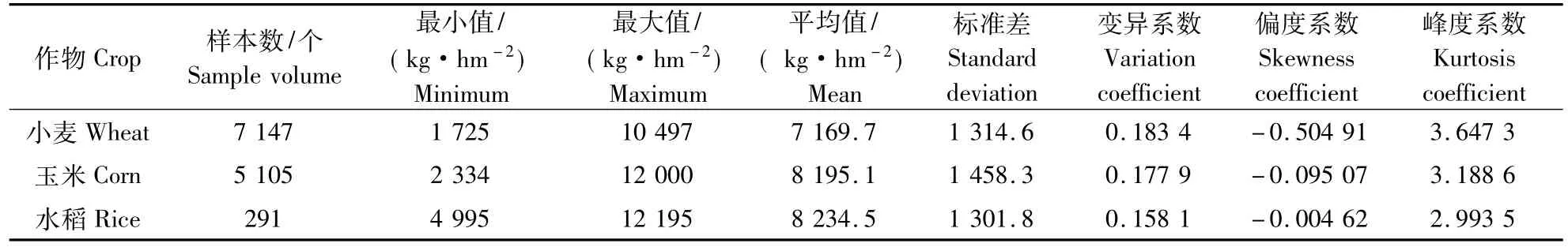

Kriging空间插值的前提假设要求随机函数在有限大小的邻域内是平稳的,即至少要满足准平稳假设,只要区域化变量呈正态分布或经转换后呈正态分布,就满足区域化变量的假设。因此,要先对试验数据进行分析,然后才可以利用试验产量进行插值预测。通过统计学软件SPSS 19完成小麦、玉米和水稻产量的正态分布性检验。由产量频率分布直方图可以看出小麦、玉米和水稻产量的频率分布基本呈正态分布,满足地统计学空间变异性分析以及Kriging插值分析的要求。试验数据的统计结果见表1。根据反映离散程度的变异系数对空间变异性进行粗略分级判断,本试验中小麦、玉米和水稻产量空间变异系数均在0.1~1.0,属于中等变异性。从偏度系数和峰度系数可知,产量的概率分布基本符合正态分布,与频率分布直方图的结果相一致。

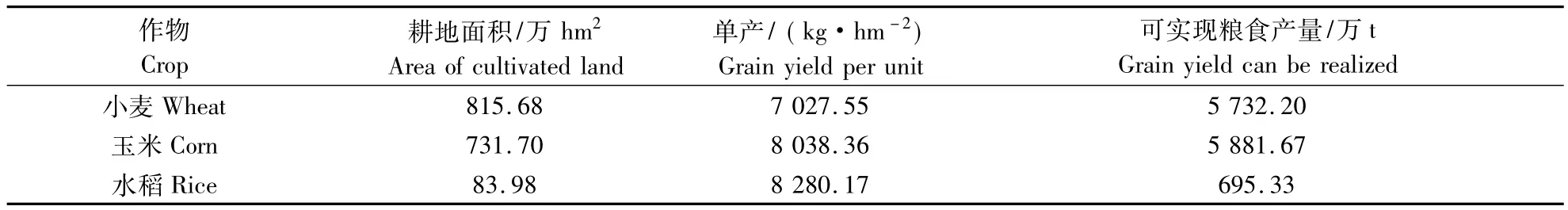

表1 粮食作物产量的统计特征值Table 1 Statistical characteristic values of grain crops yield

2.2 地统计学分析

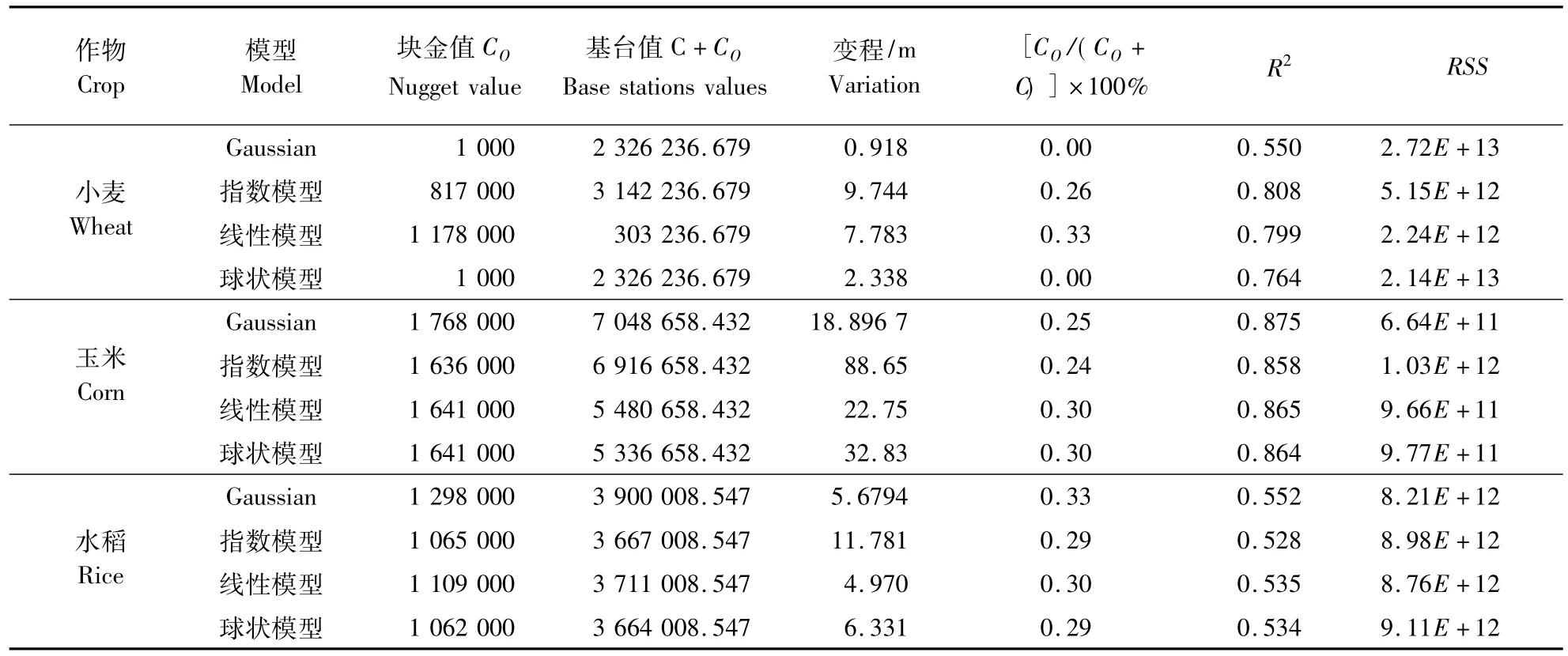

2.2.1 模型选择和空间变异分析 为了解决传统统计理论不能定量表示变量的随机性和结构性、独立性和相关性的问题,本研究进一步采用地统计学方法来进行空间变异的分析。半方差函数是分析区域化变量空间变异性的重要工具,可以反映区域化变量的空间自相关性。在选取产量的半方差模型时,根据试验半方差函数公式进行半方差模型拟合,通过反复拟合,综合比较,得到河南省小麦最佳拟合模型为线性模型,其决定系数R2为0.799,RSS为2.24E+12;河南省玉米最佳拟合模型为Gaussian模型,其决定系数 R2为 0.875,RSS为6.64E+11;河南省水稻最佳拟合模型为Gaussian模型,其决定系数 R2为 0.552,RSS 为 8.21E+12(表2)。

从最佳拟合模型中CO/(CO+C)的值可以看出,小麦产量和水稻产量表现出中等的空间相关性,玉米产量表现出高度的空间相关性[15]。

表2 作物产量各向异性半方差函数理论模型及相关参数Table 2 Anisotropic semivariance function theory models of crop yields and the related parameters

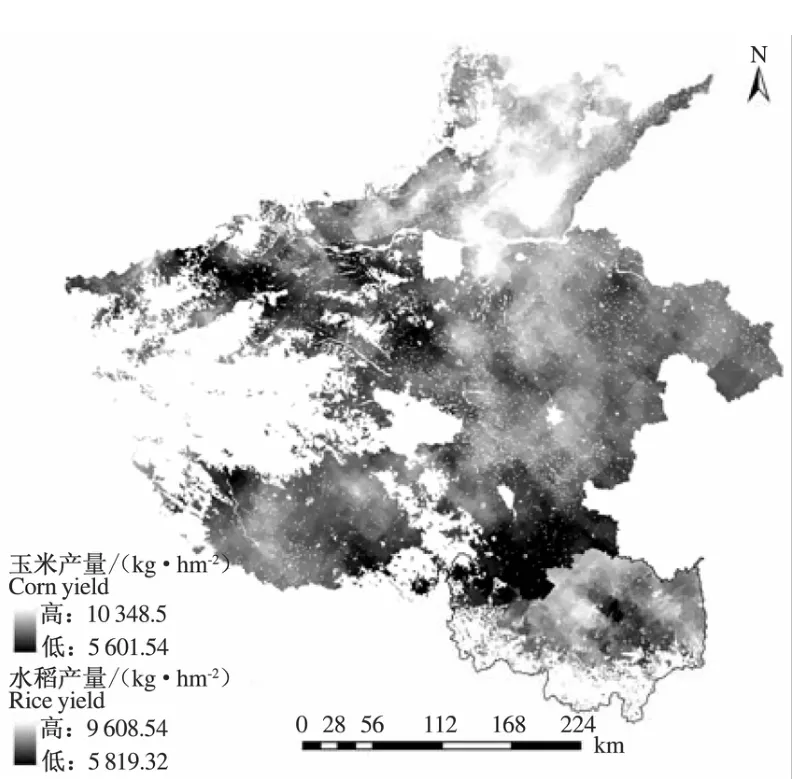

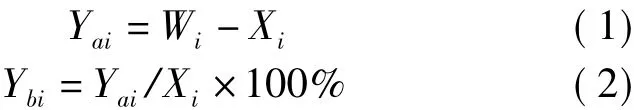

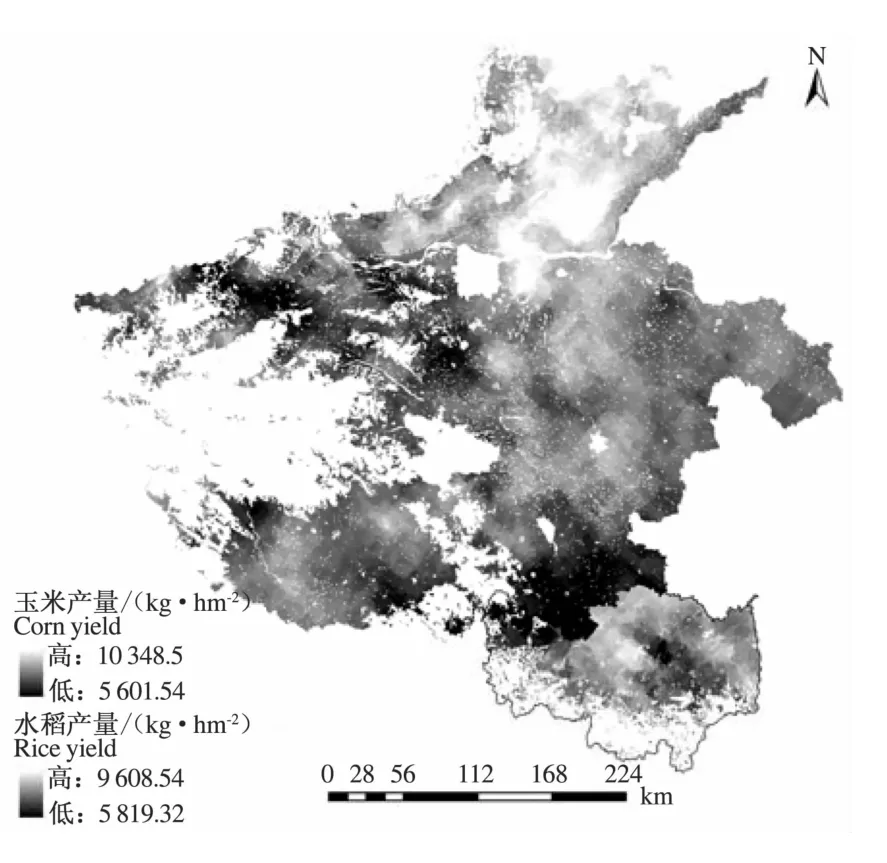

2.2.2 试验产量的Kriging空间插值 Kriging空间插值是利用区域化变量和半方差函数的结构性,对未知区域内的点进行线性最优估值的一种方法[16]。经过对数据的分析后,小麦产量以线性模型、玉米产量以Gaussian模型、水稻产量以Gaussian模型为最佳拟合模型,进行Kriging插值分析。本研究利用Geostatististical Analyst模块下的地统计向导工具,采用普通克里金法基于不同作物的产量样点数据,分别对河南省的小麦、玉米和水稻产量插值,小麦插值范围是河南省整个18个地市区域,玉米的插值范围是除信阳市外的其余17个地市,水稻的插值范围是信阳市。插值生成像元大小为100的栅格产量数据,并在河南省耕地地力评价图基础上,采用Spatial Analyst工具,得到河南省小麦、玉米、水稻的产量栅格图(图1、图2)。图2中信阳市为水稻产量,其余地区为玉米产量。

基于河南省耕地地力评价单元,采用Spatial Analyst工具下的区域分析,得到每个评价单元对应的作物产量信息,包括单产最大值,最小值,平均值,总产量等。再根据河南省2012年的耕地面积,对各耕地地力评价单元进行面积平差,平差面积乘以各评价单元不同作物的平均单产,计算得到河南省小麦、玉米和水稻的可实现粮食产量(表3)。

图1 河南省小麦产量图Fig.1 IWheat production in Henan province

图2 河南省玉米和水稻产量图Fig.2 Corn and rice production in Henan province

由图1和图2可知,河南省小麦可实现均产量最大值为 9 535.04 kg·hm-2,最小值为 3 950.51 kg·hm-2;玉米可实现均产量最大值为10 348.5 kg·hm-2,最小值为5 601.54 kg·hm-2;信阳市水稻可实现均产量最大值为9 608.54 kg·hm-2,最小值为 5 819.32 kg·hm-2。

由表3可得,在当前耕地面积下全部种植小麦、玉米和水稻作物时小麦单产7 027.55 kg·hm-2,可实现产量5 732.20 万t,玉米单产8 038.36 kg·hm-2,可实现产量 5 881.67 万 t,水稻单产 8 280.17 kg·hm-2,可实现产量 695.33 万 t,河南省粮食可实现总产量12 309.21万t。

表3 河南省可实现的粮食产量Table 3 Grain production that can be realized of Henan province

河南省2013年统计年鉴显示,2012年河南省粮食总产量为5 713.69万t,可实现粮食潜在产量是实际产量的2.15倍。由于计算可实现粮食潜在产量时,假设河南省所有耕地除信阳市采用“小麦-水稻”外,其余均采用“小麦-玉米”一年两熟的耕作制度,因此,小麦视为夏粮,玉米、水稻视为秋粮。但是,河南省农作生产中种植指数很难达到2,粮食作物比例也很难达到100%。因此,对可实现粮食产量按照夏粮和秋粮的播种面积比例进行修正。

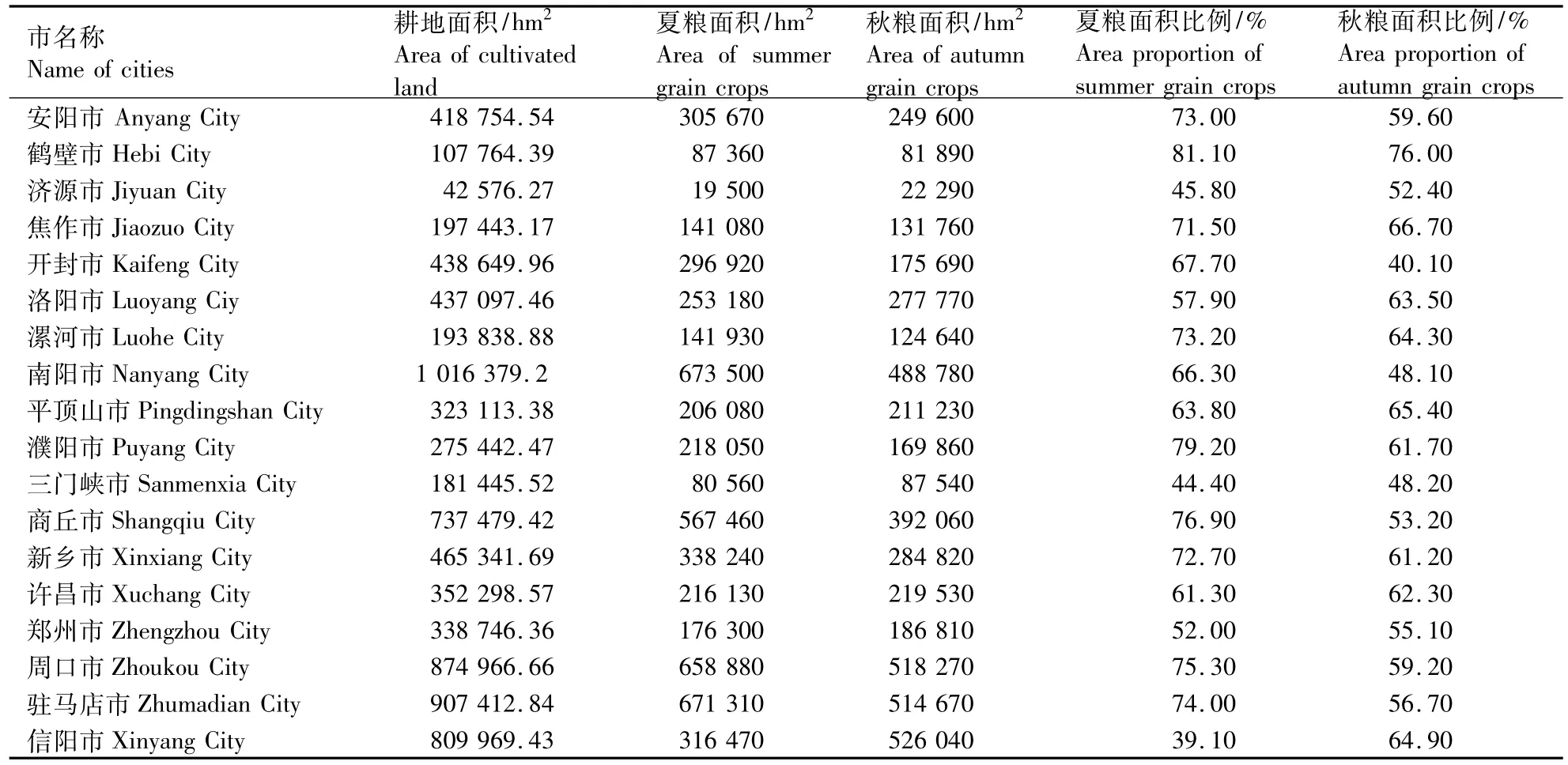

依据河南省国土资源2012年变更数据和河南省2012年统计年鉴,得到河南省18个省辖市的耕地面积、夏粮面积和秋粮面积,据此计算出各地市的夏粮面积比例和秋粮面积比例,见表4。

通过对潜在产量的修正,可得到各省辖市在现有播种面积条件下的可实现粮食产量,其中,夏粮的可实现产量周口市最大,达到500.16万t,其次是驻马店市,为484.58 万t,济源市最小,为11.47 万

t,夏粮的可实现总潜力为3 830.71万t;秋粮的可实现产量信阳市最大,达到432.07万t,其次是周口市,为420.23 万 t,济源市最小,为17.85 万 t,秋粮的可实现总潜力为3 767.90万t;粮食可实现总产量周口市最大,达到920.40万t,其次是驻马店市,为870.38 万 t,济源市最小,为 29.32 万 t。经汇总,河南省的总可实现粮食产量为7 598.61万t,与2012年河南省粮食总产量相比增加了1 884.92万 t,增产比例为32.99%。

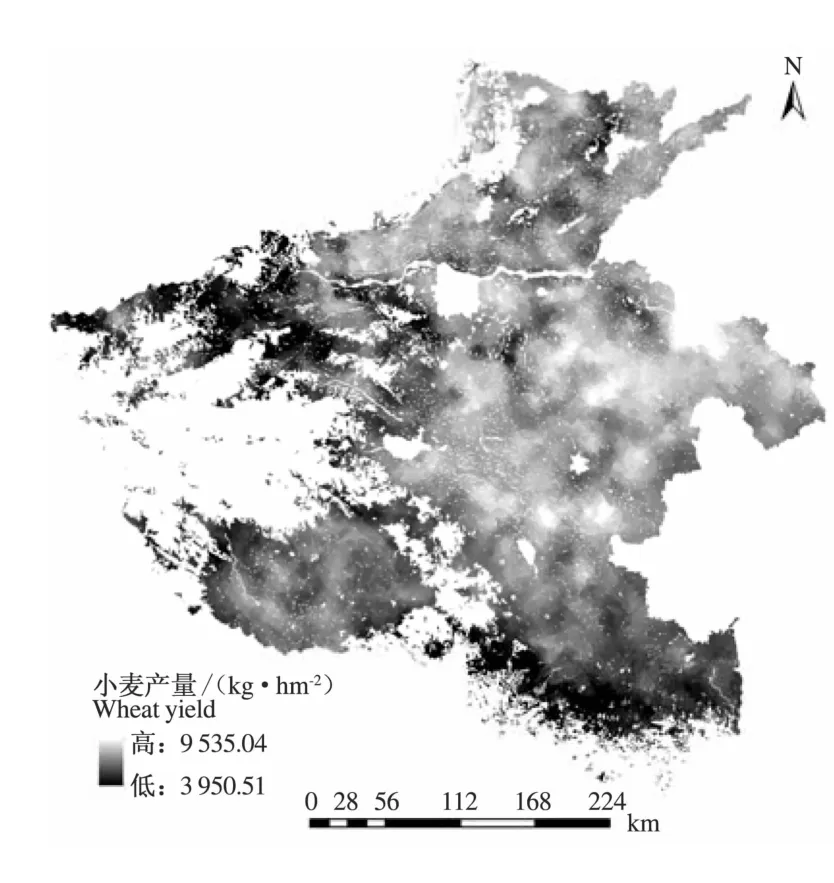

2.2.2 河南省可实现粮食生产潜力与实际生产能力对比分析 可实现增产潜力反映了可实现生产潜力和现实生产能力之间的差异,河南省可实现粮食生产潜力与2012年的现实产量对比,可得到各市的绝对可实现粮食增产潜力。为了解决因现实粮食生产能力大,导致绝对增产潜力较小的问题,进一步在现有粮食生产能力基础上计算各市的增产比率,即相对可实现增产潜力。

表4 河南省各市的耕地和播种面积Table 4 Cultivated land and planting area of cities in Henan province

式中:Yai为第i个地市绝对可实现增产潜力(万t);Wi为第i个地市可实现生产潜力(万t);Xi为第i个地市实际生产能力(万t);Ybi为第i个地市相对可实现增产潜力(%)。

以河南省18个省辖市为单位,利用公式1和公式2,计算各省辖市绝对和相对可实现增产潜力,结果见表5。从表5可以看出,绝对增产潜力最大的是南阳市,增产潜力达到212.72万t,相对增产潜力最大的是三门峡市,达到70.79%;绝对增产潜力最小的是济源市,为7.18万t,相对增产潜力最小的是焦作市,仅为4.81%。

表5 各市可实现粮食生产潜力与粮食现实产量对比表Table 5 Comparison for potential grain production that can be realized and reality grain yield in every city

分析河南省粮食可实现生产潜力的空间分布, 结果见图3,图4。从河南省绝对增产潜力来看,河南省粮食的可实现潜力空间上大体呈现西南高东北低的趋势,增产潜力较大的区域分布在南阳市、驻马店市、周口市、洛阳市、商丘市,而鹤壁市、济源市和焦作市的增产潜力较小;从相对增产潜力来看,河南省粮食的可实现增产潜力空间上大体呈现

图3 河南省粮食绝对增产潜力空间分布图Fig.3 Spatial distribution for increased potential of absolute grain production in Henan province

3 结论与建议

3.1 结论

(1)通过传统统计理论分析发现,试验区小麦、玉米和水稻产量的空间变异系数均在0.1~1.0,属于中等变异性,且试验数据均服从正态分布;根据试验样点数据分析,河南省小麦、玉米和水稻在试验条件下,单产的平均值分别为7 169.7,8 195.1和 8 234.5 kg·hm-2;

(2)通过地统计学分析发现,试验区小麦、玉米和水稻产量信息在空间上不完全独立,而在一定区域范围内表现为强烈的空间相关性;利用4种理论半方差模型拟合和比较,得出试验区小麦最佳拟合模型为线性模型;玉米最佳拟合模型为Gaussian模型;水稻最佳拟合模型为Gaussian模型;

(3)经测算,河南省小麦、玉米和水稻可实现均产量分别为 7 027.55、8 038.36 和 8 280.17 kg·hm-2;河南省可实现粮食生产潜力为7 598.61万t,与2012年河南省粮食实际产量相比增加了1 884.92万 t,增产比例为32.99%。

图4 河南省粮食相对增产潜力空间分布图Fig.4 Spatial distribution for increased potential of relative grain production in Henan province

(4)根据河南省粮食可实现生产潜力的空间分布,从绝对增产潜力来看,河南省粮食的可实现西高东低的趋势,粮食增产区域主要分布在三门峡市、洛阳市、平顶山市、郑州市,其增产潜力均达到一半以上。绝对和相对可实现增产潜力的空间分布规律差异说明河南省现实粮食生产能力北部地市较高,南部地市较低,因此,各地市的相对增产潜力与绝对增产潜力有所差异。潜力空间上大体呈现西南高东北低的趋势,从相对增产潜力来看,我省粮食的可实现潜力空间上大体呈现西高东低的趋势,粮食增产的区域主要分布在三门峡市、洛阳市、平顶山市、郑州市,其增产潜力均达到一半以上。

3.2 建议

为了使河南省的可实现粮食生产潜力变为实际的粮食产量,根据测土配方施肥工作的“3414”试验经验,提出了实现河南省粮食可实现生产潜力的战略途径。首先,要注重耕地质量的保护,尤其是土壤的肥力。在农作生产中要适当控制化肥用量,增施有机肥,开发新肥源,种植豆科作物及绿肥作物来轮作换作,增加土壤中的氮素和有机质含量,同时要根据不同作物和作物不同的生长发育期确定施肥量和施肥时期。其次,河南省大部分耕地在过去存在氮肥过量使用,要改变农民以使用氮肥为主的施肥习惯,在整个测土配方施肥中,氮肥的推荐是工作的重点环节,磷、钾应实行以土壤养分丰缺指标为依据的恒量监控,对中微量元素通过测土结果,因缺补缺。最后,农民作为粮食生产的主体及增产技能的使用者,其种粮积极性直接关系着增产技术的推行变动效率及生产利用成效。通过“粮食直补”以及提升农产品价格等措施提高农民的种粮积极性,同时要构建农民学习机制,让农民了解测土配方施肥的整个流程环节,提高农民对新技术、新品种的可接受程度,提升农民科学种田水准,培育新型职业农民,同时,大力发展“科技小院”等农业科技示范区和高标准粮田建设。

[1] 薛剑,韩娟,刘玉,等.河南省县域粮食生产格局变化及其影响因素[J].地域研究与开发,2013,32(4):150-155.

[2] 康鸳鸯,孙志英,吴克宁,等.基于耕地地力的河南省耕地承载力研究[J].河南农业科学,2004,(5):47-50.

[3] 王国强,宋艳华.基于耕地质量数量的河南省粮食生产能力研究[J].中国农业资源与区划,2012,33(1):49-55.

[4] 李进霞.基于灰色系统模型的河南省粮食产量预测[J].河南工业大学学报(社会科学版),2009,5(4):1 -3,7.

[5] 贺振,贺俊平.基于灰色理论的河南省粮食生产预测[J].中国农学通报,2008,24(6):475 -478.

[6] 王晓喆,延军平,张立伟,等.河南省气候生产力时空分布及粮食产量预测[J].农业现代化研究,2011,32(2):213-216.

[7] KATHLEEN NEUMANN,PETER HV,ELKE STEHFEST.The yield gap of global grain production:A spatial analysis[J].Agricultural Systems,2010,103:316-326.

[8] ZHANG JINKE,ZHANG FENGRONG,ZAHNG DI.The grain potential of cultivated lands in mainland China in 2004[J].Land Use Policy,2009,26(1):68 -76.

[9] 张晋科,张凤荣,张迪,等.2004年中国耕地的粮食生产能力研究[J].资源科学,2006,28(3):44-51.

[10]吴克宁,程先军,黄勤,等.基于分等成果的农用地综合生产能力[J].农业工程学报,2008,24(11):51-56.

[11]张红富,周生路,吴绍华,等.省域尺度耕地产能空间分异规律及其影响因子[J].农业工程学报,2010,26(8):308-314.

[12]赵文亮,贺俊平,贺振.河南省粮食生产变化的多尺度分析[J].河南大学学报(自然科学版),2012,42(6):732-735.

[13] COCHRAN W G.Sampling techniques[M].New York:John Wiley and Sons Inc.,1977.

[14] MATHERON G.Principles of geostatistics[J].Economic Geology,1963,58:1250 -1266.

[15]何亚娟,潘学标,裴志远,等.县域尺度玉米产量信息空间变异性研究[J].农业机械学报,2013,44(2):214 -217,231.

[16]弓小平,杨毅恒.普通Kriging法在空间插值中的运用[J].西北大学学报(自然科学版),2008,38(6):878-882.