从国际初中科学教材比较研究谈国际科学教育测评

崔鸿 朱家华 杨舟

从国际初中科学教材比较研究谈国际科学教育测评

崔鸿 朱家华 杨舟

科学教育的实施日益朝着以学习者为中心、以科学素养为目标、以综合科学为主流、以多元媒介为形式、以学生发展为导向的方向发展。本研究在初中科学教材难度国际比较研究的基础上,进行了PISA、TIMSS、NAEP等国际科学教育测评项目与科学教材在目标、内容、评价导向等方面的一致性分析,例析科学教材编排特点与国际科学教育测评的契合程度,探讨如何从当前科学教育与测评现状出发,进一步推动科学教育课程发展。

科学教育测评;科学素养;科学教材

放眼国际,科学教育正在推动课程理念从关注物性向关注人性转化、培养目标由掌握科学知识向培养科学素养转化、教学价值从追求同一性向寻求多元化转化、课程方式由体现学科性向体现综合性转化、人才培养从同质化输出向创新型转化五个“转变”发展[1]。

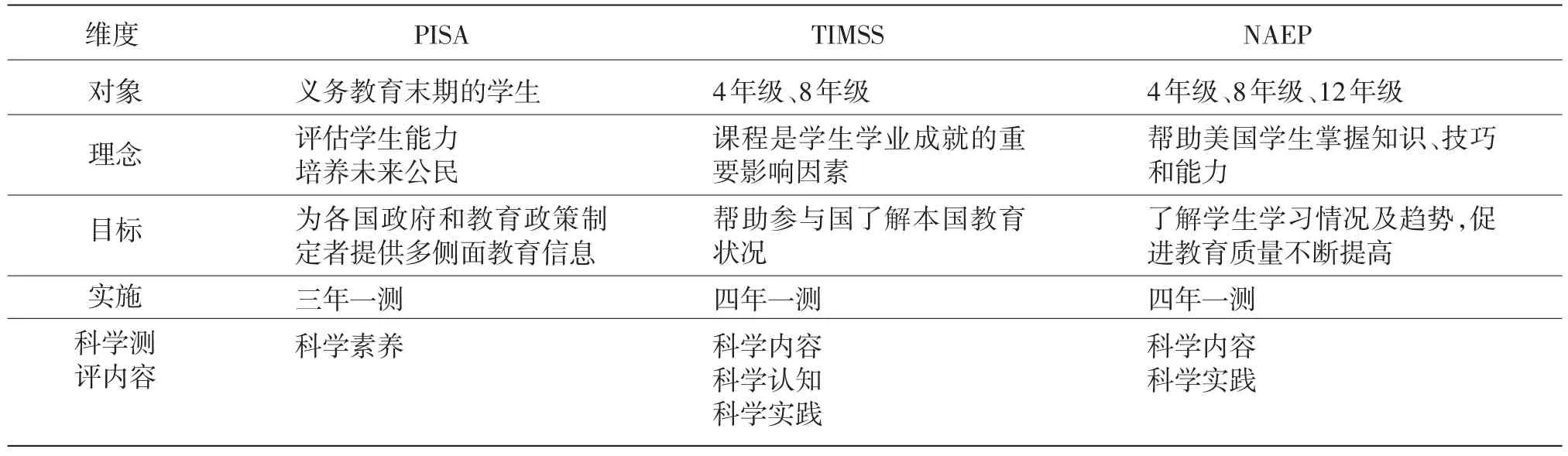

在此背景下,科学教育学习质量、学业成就及评价日益引起重视。国际上,经济合作与发展组织(OECD)组织实施的国际学生评价项目(Program for International Student Assessment,PISA)、国际教育成就评价协会(IEA)发起组织和评估的国际数学和科学学习趋势项目(Trends in International Mathe⁃matics and Science Study,TIMSS)被看作国际主流大规模基础教育评价项目。美国国家教育进展评估项目(National Assessment of Education Progress,NAEP)也备受国际瞩目。而对于各国科学教育研究者而言,这些评价项目中有关科学教育质量测评的内容为反思各国科学教育现状提供了相对可靠的借鉴。本文从测评的对象、理念、目标、实施与内容等维度对上述三大国际科学教育测评项目进行简单的对比介绍,见表1。

教材是教学内容的主要载体。科学教材作为科学课程的核心组成部分,是课程目标和教学内容的具体体现,也是师生开展教学活动的主要工具,在内容选择、知识呈现、编排特点、难易程度等方面集中体现了国家对科学课程的定位与课程实施的思想。

对科学教材与国际科学教育测评在目标、内容、评价导向等方面进行分析研究,对把握国际科学教育趋势、促进我国科学教育质量、完善教材编写具有一定借鉴意义。

表1 大规模基础教育评价项目对比

1 研究对象

本研究选取亚洲、欧洲、北美洲和大洋洲具有代表性的十个国家各一套主流的科学教材(见表2),对教材文本按照生命科学、地球空间科学、物质科学和综合内容四大领域,从回忆性知识、理解性知识、应用性知识进行广度和难度的定量比较研究,对教材的栏目设置、知识呈现、内容编排等方面进行定性比较研究。同时,本研究对PISA、TIMSS、NAEP测评项目的八年级测试水平在不同领域、认知水平两个维度进行定量研究,同时对测评样题的呈现、内容编排进行定性研究。在综合教材研究和科学测评项目研究的基础上,进行一致性和契合程度分析。

2 国际科学教育测评对各国科学课程改革的影响

从20世纪60年代中期开始,科学技术的日新月异推动着科学教育的改革。截至20世纪90年代,国际科学课程改革已形成三次浪潮。第三次改革浪潮建立在建构主义理论基础上,在这次改革浪潮中,科学教育界对综合科学课程的认识开始逐渐深化,综合化已由学科之间的综合发展为一种科学课程理念[1]。

20世纪90年代后,国际上关于大规模学业评价的设计理念、方法和技术、各种社会立场的看法等问题引发了教育研究者的热烈讨论[2]。随着TIMSS、PISA等国际测评项目的相继开展,参与测评的国家依据测评反馈,反思本国的科学教育定位和发展现状,从而促进科学课程的变革和发展。

表2 十国初中科学教材版本

美国在TIMSS、PISA等国际测评项目中,学生表现欠佳。例如,在PISA(2012)中,美国八年级科学素养测评得分为497分,在参与测评的65个国家中仅排名居中,与超级大国的实力不相匹配,引发了全民办学大讨论。2011年,美国颁布了《K-12科学教育框架:实践、跨领域概念和核心思想》,并在此基础上,将科学课程内容框架分为科学与工程实践、跨领域概念、学科核心概念三个维度,将“科学探究”改为“科学实践”,并将K-12年级内容以学习进阶的形式统整,试图克服课程内容“广而不深”的弊病[3]。2013年,美国公布了《新一代科学教育标准》(NGSS),这个标准不仅将工程实践与科学实践并提,强调“使用数学和计算机思维”,将工程设计与工程、科学、技术和社会的交互关系列入课程核心概念,引起国际教育界的关注。

TIMSS第三次结果显示,日本学生对理科学习的情感低于国际平均值,主要表现在:理科学习积极性偏低,认为理科是自己得意学科的学生偏少,认为要从事理想的职业就应获得好的理科成绩的学生偏少等[4]。2006年PISA测试结果显示,日本学生的科学素养由2000年和2003年的第2位降到2006年的第6位,尤其是解读能力在所有调查国家中一直处于较低的位次[5]。为了应对理科学力相对低下的现实问题,日本2008年颁布的《学习指导要领》强调全面提高学生科学素养,以科学基本概念为支柱的结构化课程,课程内容强调与生活、社会、环境之间的关系,学习方式强调多样化学习活动,学习基础强调体验学习等方针[6]。

21世纪以来,科学技术发展水平成为制约综合国力水平的重要因素。在国际竞争日益加剧的历史进程下,各国纷纷对科学课程展开了新一轮的改革。其中,各国教育研究者对新一轮国际科学教育测评结果反馈的思考也潜移默化地影响了各国科学教材的编写。

3 教材编写的内容、认知领域与科学教育测评的一致性分析

3.1 教材编写内容领域与科学教育测评的一致性分析

生命科学、物质科学、地球和空间科学是科学教育的主要内容领域。PISA、TIMSS、NAEP测评项目将内容维度明确限定在这三大内容领域,十国科学教材的编写除了这三大内容领域外,普遍还有与数学、计算机科学等跨学科的综合内容。为了便于分析,本研究选定生命科学、物质科学、地球和空间科学作为研究内容领域,基于对十国初中科学教材分领域内容比例的统计分析,得到如下结果。

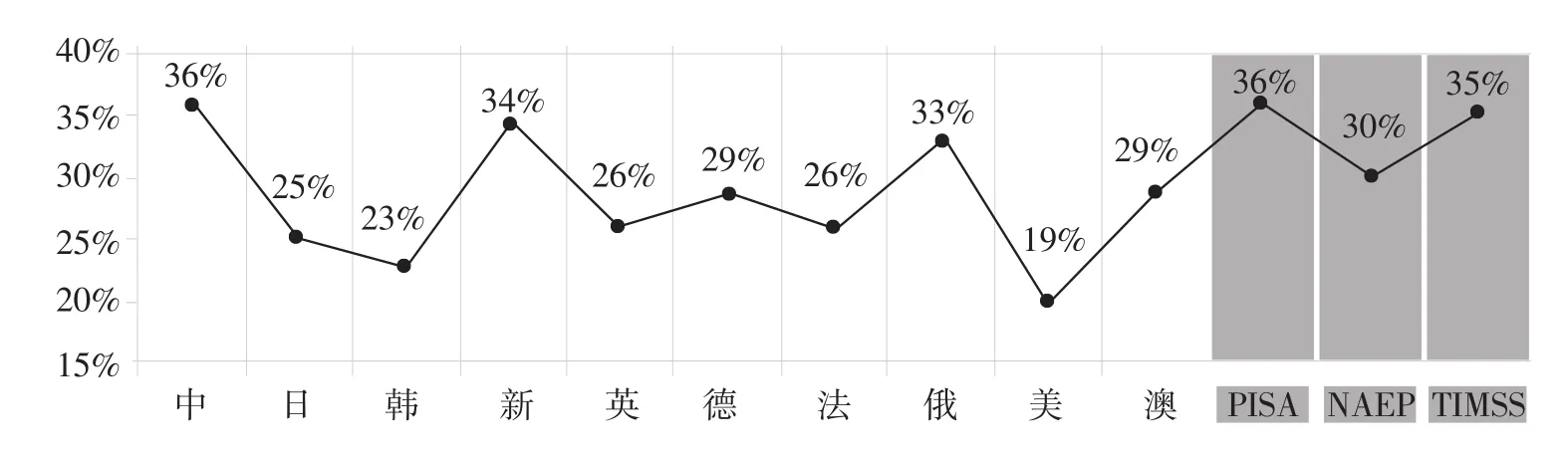

由图1可知,三大测评项目在生命科学领域的内容比例介于30%~36%。在十国初中科学教材中,中国、新加坡、俄罗斯在该领域的内容比例与国际测评项目相仿,其余各国均低于国际测评项目的内容比例。

图1 十国初中科学教材与国际测评中生命科学领域所占比例

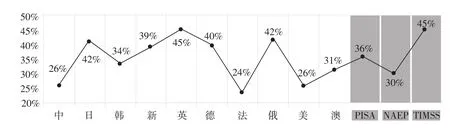

由图2可知,三大测评项目在物质科学领域的内容比例介于30%~45%,其中TIMSS测评项目在该领域的内容比例显著高于PISA和NAEP测评项目。在十国初中科学教材中,中国、法国、美国在该领域的内容明显偏低,其余七国则分布于30%~45%。

由图3可知,三大测评项目在地球和空间科学领域的内容比例介于20%~40%,其中NAEP测评项目在该领域的内容比例显著高于PISA和TIMSS测评项目。在十国初中科学教材中,该领域内容均比三大测评所占内容比例偏低,其中新加坡、德国科学教材没有该领域内容的分布。

综上,在十国科学教材中,分领域内容比重排序大多为:物质科学>生命科学>地球和空间科学(中国教材例外);国际测评内容比重排序为:物质科学≥生命科学>地球和空间科学(NAEP测评项目例外)。十国科学教材与三大测评项目分领域内容分布趋势相近,然而科学教材中地球和空间科学领域内容普遍低于国际科学测评比重。

若仅从分领域内容比重的角度考虑,科学教材内容编排与该国在国际测评的排名并不具有显著相关性。例如,澳大利亚、美国科学教材具有较多综合内容,其分领域内容比重均低于三大测评项目,在2011年的TIMSS测评项目和2012年的PISA测评项目中,排名均比较靠后。然而,俄罗斯科学教材的分领域内容比重与PISA测评项目较为接近,测评成绩排名却更加靠后。中国、新加坡的分领域内容比重与PISA、TIMSS测评项目相差较大,却排名十分靠前。科学教材反映了国家对于该国科学课程在意识形态的定位,在同一国家不同版本的教材面向学生的学习效果是不完全一致的,同时也说明影响国际测评排名的因素是多元的。

3.2 教材编写认知领域与科学教育测评的一致性分析

图2 十国初中科学教材与国际测评中物质科学领域所占比例

图3 十国初中科学教材与国际测评中地球和空间科学领域所占比例

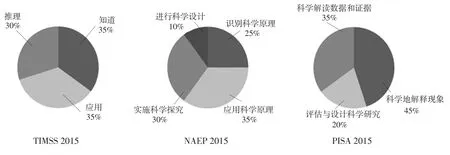

在三大测评项目中,TIMSS测评项目将科学认知界定为“知道、应用和推理”三个层面。“知道层面”是学生奠定见识科学基础所需的回忆、认识和描述事实、概念和程序的能力;“应用层面”是使用这种知识,形成解释并解决问题;“推理层面”,包括使用证据和科学认识,分析、综合和归纳,通常指不熟悉和复杂的环境[7]。其中,“知道”包括回忆、说明、举例三个层级,“应用”包括比较(或对比、分类)、关联、使用模型、解读信息、解释五个层级,“推理”包括分析、综合、陈述问题(或假设、预测)、设计调查、评估、得出结论六个层级。

NAEP测评项目则立足科学实践,测评学生在识别科学原理、应用科学原理、实施科学探究、进行科学设计方面的水平。NAEP测评项目在科学实践上对学生的要求从认知程度逐层递进,分别是知道是什么、知道为什么、知道何时何地运用科学知识[8]。

作为面向素养的测评,PISA测评项目注重测评学生的科学能力水平,其中包括科学地解释现象、评估与设计科学探究、科学解读数据和证据三个维度。

尽管NAEP和PISA测评项目没有明确提出考查学生认知水平,但是从其对科学实践或科学能力的考查维度来看,也体现了对于不同认知水平的考查要求。

由图4可知,TIMSS、NAEP、PISA测评项目偏重考查学生在认知水平达到应用及以上层面的内容比例分别为65%(包括应用和推理)、75%(包括应用科学原理、实施科学探究、进行科学设计)、55%(包括评估与设计科学探究、科学地解读数据和证据)。

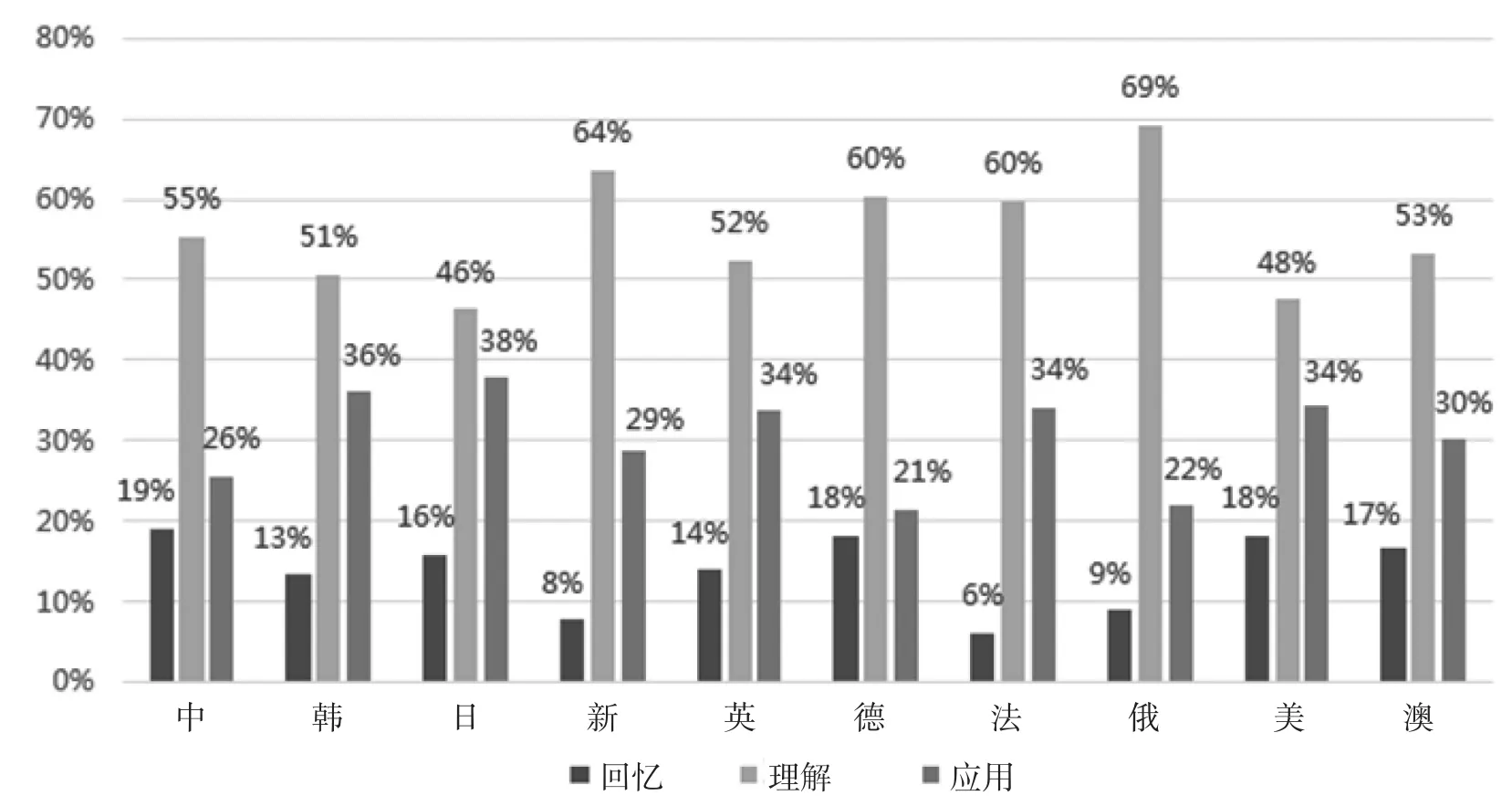

在十国科学教材比较中,本研究采用了布卢姆教育目标分类学的方法,将教材内容从认知维度分为记忆(或回忆)、理解、应用(或分析、评价、创造)三个层级[9]进行赋值,并统计计算难度比例。

由图5可知,在十国科学教材认知维度难度分布中,各国普遍反映出理解性知识难度比例最大,应用性知识的难度均高于回忆性知识,反映出各国教材对学习者认知水平的要求以“理解”为主,“应用(或分析、评价、创造)”次之,“记忆(或回忆)”要求最低。

将十国初中科学教材与三大科学教育测评在认知领域进行讨论分析,发现教材在认知水平的要求与国际科学教育测评具有一定相关性。例如,日本、韩国的应用性知识难度比重较高,侧重科学知识的应用实践,注重培养科学技能和科学素养,其在PISA、TIMSS测评项目中的分数也名列前茅。

综上,可得出三条结论:第一,在十国科学教材中,认知维度内容比重排序均为:理解性知识>应用性知识>回忆性知识,国际测评认知维度内容比重排序为:应用性知识>回忆性知识与理解性知识总和。第二,教材应用性知识比重较大的国家(如日本、韩国),其国际测评结果均比较靠前。第三,在教材比较中发现,新加坡的教材内容少,广度和难度也相对较小,这与该国教材编排强调“少而精”的理念分不开。因此,教材的学习要求不等于学习者最终学习水平。教学实施中,教材不是唯一的学习资源。

图4 三大测评在科学认知、实践和能力三个维度的比例构成

图5 十国科学教材认知维度难度比例分布

4 教材编排特点与科学教育测评的一致性分析

教材体现着教材编写者对教育思想的价值选择和判断。从教材栏目设置、知识呈现、文化取向、习题设置等方面对十国初中科学教材进行定性分析,发现国际科学教材的编排集中体现出四个趋势的转化:教材主体由关注科学知识转向关注学习者,教材目标由掌握科学知识转向培养科学素养,教材价值从追求同一性到寻求多元化,教材方式由体现学科性到体现综合性[1]。

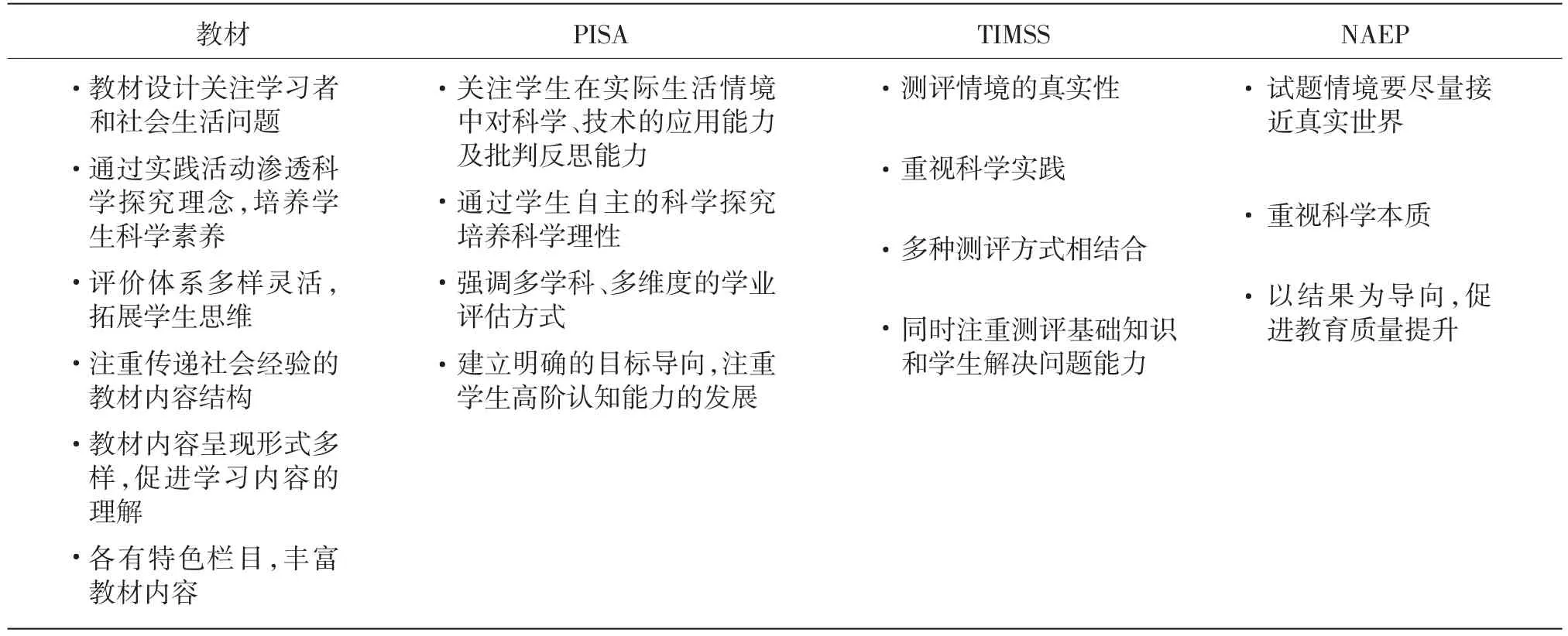

本研究在十国科学教材比较的基础上,对PI⁃SA、TIMSS、NAEP测评项目进行了样题分析和文献研究,总结梳理了两者的内容特点,见表3。分析发现,十国初中科学教材和三大国际科学教育测评项目在三个方面具有共性特点。

第一,两者都重视与真实世界的联系。十国科学教材强调教材设计要关注学习者和社会生活问题。例如,新加坡《交互科学》教材内容具有明显的“实践-发现”式呈现特色,每章知识通过生活情境导入,素材的选取也来源于生活。TIMSS和NAEP测评项目则在测试中强调测评情景的真实性。例如,TIMSS(2011)的一道测试题以现实生活中交通压力增加、二氧化碳排放增长的客观现实为导入,考查学生判断“市长建议多种植树木”决策的正确性。试题将知识与实际生活相联系,培养学生解决实际问题的能力,并培养其学习兴趣。

第二,两者都注重培养学生的科学素养。十国科学教材的编写者都强调通过实践活动渗透科学探究理念,以培养学生科学素养。例如,日本《新科学》教材内容在栏目设置上,以实验探究为主线,课题研究贯穿整个单元,同时每节知识学习完成后,有“发展”“科学与社会”或“科学与生活”等栏目,讲述相关的科学史话、本节内容在生活中的应用、对社会的影响等。PISA、TIMSS、NAEP测评项目也注重科学素养的测评。以PISA(2006)关于“温室效应”测试题为例,要求学生根据图表分析地球上大气层的平均温度和二氧化碳排放量之间的关系,既考查学生对温室效应科学现象的理解,也考查学生科学地解释数据的能力,并要求学生能系统分析问题,总结归纳出合理的结论,凸显出面向学生科学素养的考查。

第三,两者都强调多维结合的评价方式。十国科学教材都注重评价方式多元化。例如,韩国《科学》教材中的习题以“概念整理、概念应用、解决问题、做决定、一起探究”等方式展开学习评价,多方面、多层次考查学生的科学学习水平。PISA、TIMSS测评项目也强调测评形式的多样化。例如,PISA测评项目采用试卷和问卷相结合的形式,试卷的题型包括单项选择、复合多选、封闭问答、开放性问答等,以综合、灵活著称。自2015年实行机考后,试题的类型更加丰富灵活。而PISA问卷也面向学生、教师、校长不同群体发放,通过多元评价增强测评的可靠性。

表3 十国初中科学教材、三大国际科学教育测评项目的内容特点

毫无疑问,科学教材是学生获取科学知识的主要载体,然而掌握科学知识绝不是科学教材的全部目标,而仅仅只是其中一个方面。国际科学教育测评越来越注重对学生的多元评价,尤其重视考查学生科学素养的评价。这对我国科学教材的编写,乃至科学课程的实施都应引起反思。相对发达国家,从知识维度来看,我国初中科学课程事实性知识比重过大,在培养学生科学思维与实践方面有所不足;从认知维度来看,我国科学课程教学更倾向于识记、理解层面的要求,易造成学生对所学知识的应用不够、能力培养欠缺等问题。此外,我国科学课程评价思想落后、手段单一,也制约了我国科学教育质量的提升。本研究通过十国科学教材的比较,以及和PISA、TIMSS、NAEP测评项目国际科学教育测评的分析研究,希望对我国科学教材的编写,乃至科学课程的实施提供有益的思考。值得强调的是,在科学教材的编写中,除了让学生掌握科学知识外,更重要的是让学习者理解科学的研究过程和方法,清楚科学技术对社会和个人所产生的影响。因此,让学习者的科学知识、科学方法和科学精神得到综合发展和全面提高才是科学教材的目标所在,而如何能够达成这三者的均衡培养,仍值得我们继续探索。

[1]崔鸿.初中科学教材难度国际比较研究[D].武汉:华中师范大学,2013.

[2]刘晓庆.大规模学业评价研究[D].武汉:华中师范大学,2013:8.

[3]李佳涛,王静,崔鸿.以“学习进阶”方式统整的美国科学教育课程:基于《K-12科学教育框架》的分析[J].外国教育研究,2013(5):20-26.

[4]文部科学省生涯学习政策局政策课.国际数学·理科教育动向调查[EB/OL].(2008-01-23)[2016-05-05].http://www.mext.go.jp/bmenu/houdou/16/12/04121301.htm.

[5]OECD.生徒の学学到达调查[EB/OL].(2008-02-24)[2016-05-05].http://www.mext.go.jp/a-menu/shotou/gakuryoku-chousa/sono⁃ta/071205/001.pdf.

[6]刘继和.解读日本新订初中理科课程标准[J].全球教育展望,2009(3):64-65.

[7]胡进.TIMSS 2015科学评估框架概况、发展及启示[J].外国中小学教育,2014(10):8.

[8]马建生,宋薇薇.美国“国家教育进展评估”的特点与局限解析[J].比较教育研究,2014(5):95-100.

[9]洛林·安德森.布卢姆教育目标分类学[M].蒋小平,等译.北京:外语教学与研究出版社,2009.

A Discussion about Science Education Evaluation for Junior High Schools from the Comparative Perspective of Science Textbooks

CUI Hong,ZHU Jiahua&YANG Zhou

The implementation of science education is developing in the direction of taking the learners as the center,the scientific literacy as the goal,the comprehensive science as the mainstream,the multi-media as the form and the development of students as the guide.Based on the international comparative study on the difficulty of science Textbooks for junior high schools,this research compares the similarities and differences between the international scientific education evaluation of PISA,TIMSS,NAEP with the science textbooks in objectives, content,the evaluation guide and other aspects,illustrates the correspondence between the arrangement characteristics of science textbooks and international science education evaluation,and discusses how to further promote the development of science education curriculum from the current situation of science education and evaluation.

Science Assessment;Science Literacy;Science Textbooks

G405

A

1005-8427(2016)08-0026-8

(责任编辑:张瀛天)

本文系全国教育科学“十二五”规划2012年度国家重点课题“中小学理科教材国际比较研究——初中科学”(项目编号:AHA120008)的阶段性研究成果。

崔 鸿,女,华中师范大学,教授,博士生导师(武汉 430079)

朱家华,男,华中师范大学,在读博士(武汉 430079)

杨 舟,女,华中师范大学,在读硕士(武汉 430079)