大学生志愿者的挫折反应及其对策调查

■ 张网成 林伟伟

(北京师范大学: 社会学院,哲学学院;北京 100875)

大学生志愿者的挫折反应及其对策调查

■ 张网成林伟伟

(北京师范大学: 社会学院,哲学学院;北京 100875)

【摘要】大学生志愿者是我国青年志愿者的主力,从现有的局部调研情况看,参与过志愿服务的大学生比例极高,但是大学生志愿者在服务过程中遭遇挫折也较为普遍。致使其受挫的既有个人因素,也有组织因素和社会因素。相对而言,社会因素的影响较小,组织因素和个人因素的影响则要大得多;而与个人因素相比,组织因素的影响更值得引起重视。加强志愿服务组织自身能力建设,强化管理制度规范化,提升管理者和工作人员的素质和责任心,是解决大学生志愿者服务受挫问题的关键。

【关键词】大学生志愿者挫折反应志愿服务组织志愿者培训

大学生志愿者是我国青年志愿者的主力。从现有的局部调研看,参与过志愿服务的大学生比例很少低于样本总数的70%,由此可以推测,目前全国2 500万大学生中参与过志愿服务的总人数应该在一千八百万左右。受此影响,近年来出现了大量研究大学生志愿者的文献,在中国知网(CNKI)中输入“大学生志愿者”可以检索出相关的研究报告、学术论文、硕博论文、媒体报道共16 831篇。对这些文献进行梳理后发现,虽然部分文献涉及了大学生志愿者在服务过程中的受挫现象,但很少有学者从大学生志愿者的角度关注其服务过程中的受挫问题。少量关于大学生志愿者受挫现象的社会学研究亦多为定性研究,其中一些还存在基本立场的问题,如将志愿者在志愿服务过程中的受挫原因完全归责于志愿者本身。

总体上看,此类研究对于我们了解志愿者受挫的宏观原因和微观过程具有启示作用,但却无法在复杂的影响因素中筛选出决定性因素。当然,也有个别的定量研究,但涉及的影响因素都很少,所建分析模型的解释力不强。

为了更好地了解大学生志愿者在服务过程中遭遇挫折的发生几率、感受强度及应急反应,分析大学生志愿者挫折感强弱的影响因素,以便寻找解决问题的思路与对策,笔者于2013年在北京师范大学开展了一项“大学生志愿者的挫折反应及对策调查”。此次调查共发放问卷800份,回收有效问卷696份,其中572人参与过志愿服务,本文的分析主要基于这572份问卷。

一、大学生志愿服务中的表现及挫折反应

(一)样本的基本信息及志愿服务表现

在572份参与过志愿服务的有效样本中,男性与女性的比例约为1∶6,大致符合北京师范大学的男女生比例(男生占11.9%,女生占88.1%);来自农村(包括城乡结合部)家庭的占31.5%;有宗教信仰的(包括佛教徒、基督教徒、伊斯兰教徒)占7.7%;党员占16.1%;当过学生干部的占70.8%,大致符合北师大的整体情况;本科生占97.7%,研究生样本的比例明显偏低,仅占0.3%;文科生样本占80.4%,理工科学生样本比例偏低,占19.6%。六成志愿者参加了公益类社团,四成志愿者接受过政府、民间组织和学校的资助,这可能是比较容易动员大学生提供志愿服务的原因之一。

在572名志愿者中,平均参加过2.47个志愿服务项目,最多参加过6个;平均累积志愿服务总时长为54.9小时,最少的为10小时,最多的在一百小时以上,与其他志愿者群体相比,大学生志愿服务的时长表现比较突出;近九成志愿者选择在周末或课余闲暇时间参加志愿服务,近一成选择在寒暑假期参加志愿服务;少数志愿者承担了组织者及骨干角色,而多数则承担一般角色;约有四分之一的志愿者从未接受过志愿者服务培训,近三分之二的志愿者则是偶然接受过培训,两项相加超过九成;多数大学生是主动参与志愿服务的,他们或是出于回馈社会、帮助他人的利他主义动机,或是出于锻炼自己、结交朋友的利己主义动机,但也有部分学生是被动参与的,一般是从众或被要求参与。

(二)志愿者服务中的挫折反应

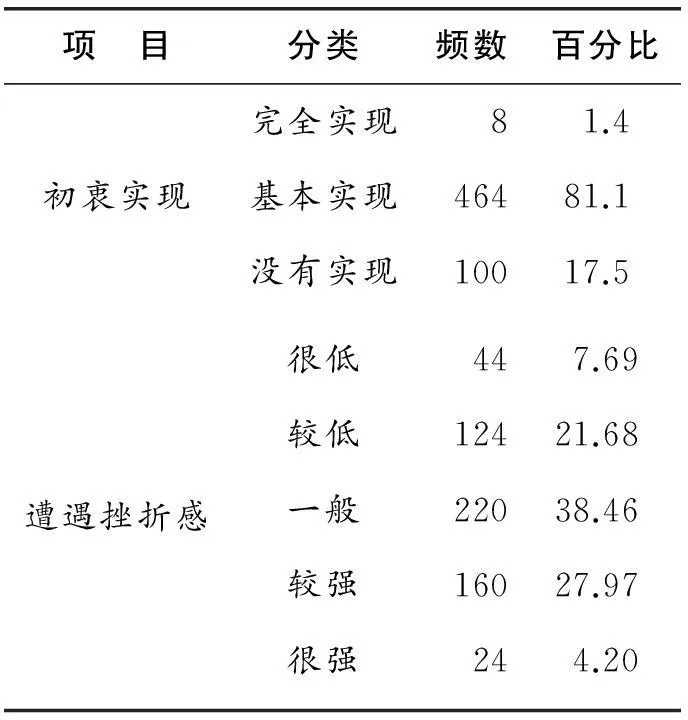

从大学生志愿服务初衷的实现情况看,完全实现的占极少数(1.4%),而没有实现(17.5%)与没有完全实现的(81.1%)则占绝大多数。这意味着绝大多数大学生志愿者都曾经遭遇过或强或弱的挫折。关于志愿者经历过的挫折感强度情况也印证了这一点。由于在关于挫折感强度的问题中没有志愿者弃选,我们可以推测,所有志愿者都曾遭遇过挫折,这一结果令人惊讶。接近三成的志愿者经历过较弱或很弱的挫折,超过三成的志愿者受到过较强或很强的挫折。在这种情况下,依然有少量志愿者完全实现了目标,没有实现目标的志愿者比例也远低于受到过较强及很强挫折的志愿者比例,这印证了心理学研究的发现,即挫折会使个体行动目标受到阻碍或干扰,但并不意味着目标一定不能实现(见表1)。

表1 大学生志愿者目标实现与挫折

大学生志愿者在遭遇挫折后的行为反应多种多样。其中,中断服务和引发争执是两种比较极端的方式,这对志愿者、志愿服务组织方和志愿服务对象都会产生负面影响。

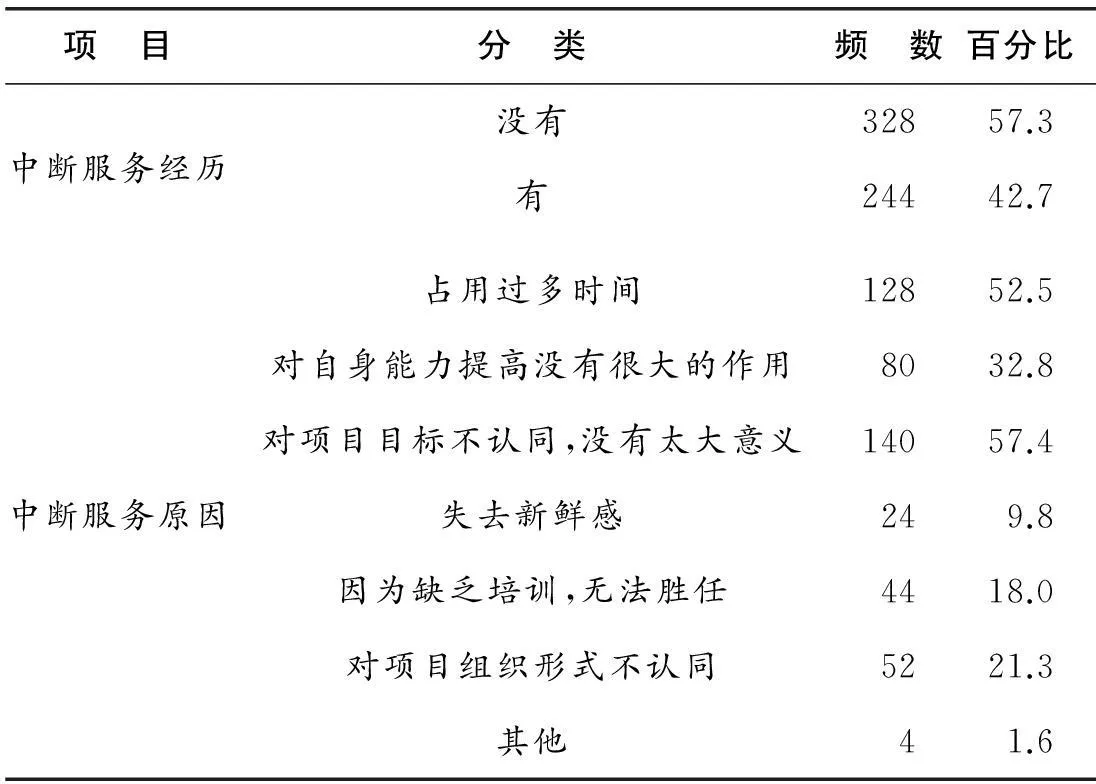

1.中断服务

本次调查发现,有42.7%的大学生志愿者有过中断服务的经历。显然,中断服务的志愿者比例是很高的。不过,这一比例明显低于遭遇过挫折的志愿者比例,说明遭遇挫折只是造成志愿者流失的原因之一。导致志愿者中断服务的原因很多,而且每次退出不一定是由一种原因导致的。统计发现,平均每名有退出经历的志愿者选择了两种以上的原因来解释其为什么中途退出。在中断原因中,选择志愿服务“占用过多时间”的占选择总次数的27.1%,这说明目标之间发生冲突确实可能成为大学生放弃志愿服务而选择其他更为优先行动(如学习、考试、会议等)的致因。这种情况既可能与大学生志愿者在选择参与服务时没有理性思考和充分估算自己的空闲时间有关,也可能与志愿者组织临时变动志愿服务时间有关(这种情况是经常发生的)。在其他原因中,既有大学生志愿者自身的原因,如失去新鲜感;也有志愿服务组织方的原因,如项目组织形式不合理;还有双方共有的原因,如缺乏培训致使志愿者不能胜任服务工作。在所有给出的原因中,因为不认同项目目标、觉得继续服务下去没有意义而中断服务的最多(见表2)。

表2 大学生志愿者中断服务情况

2.争执与处理

与中断服务代表志愿者的消极挫折反应不同,在志愿服务过程中发生争执是志愿者对自己遭遇的挫折做出的积极反应。在本次调查的572名大学生志愿者中,有15.4%的志愿者在服务过程中与他人发生过争执,其中约有十分之一的志愿者发生过多次争执。从未发生过争执的志愿者所给出的未发生争执原因看,有29.5%的是 “运气好,没碰到”可能引发争执挫折情景,而其他七成碰到了可能导致争执挫折情景的志愿者大部分是采取消极退让的态度来化解挫折情绪的。约有74.8%的志愿者因为参加志愿服务而碰到过可能引发争执的挫折情景。

在88名发生过争执的志愿者中,有12人与父母、男/女朋友及路人发生过争执,与志愿服务仅有间接关系。大多数争执发生在志愿者与志愿服务组织及同事之间,而与服务对象发生争执的情况很少,但也值得引起重视。大部分的争执都不是很激烈,“吵得很凶”和“发生肢体冲突”的案例极少。有意思的是,没有志愿者认为他们应该为发生的争执负主要责任。这表明,部分志愿者在挫折认知上可能存在心理学家阿尔伯特·艾利斯(Albert Ellis)所说的“非理性思维”[1]。

从争执处理的情况看,四成志愿者通过自我稳定情绪来解决问题,实际上是采取了自我克制、不激化矛盾的做法,但能否息止纷争则要看争执的另一方是否采取同样的避让方式;另外六成志愿者或者是通过与组织者(如开展支教志愿活动的学生社团)沟通,或者是通过与志愿服务机构(如开展志愿服务的农民工子弟学校)协商来解决争执的。争执的终止,只意味着争执双方不再继续采取针对性的行动,但并不意味着问题已经解决。也就是说,争执终止并不等于双方都有满意的结果。从本次调查的结果看,在88名卷入争执事件的志愿者中,只有22.7%的志愿者取得了比较好的处理结果,有13.6%的志愿者受争执事件影响,以至于不准备再从事志愿服务,而接近三分之二的志愿者显然受到了争执事件的负面影响,其参与志愿服务的积极性有所下降。

二、大学生志愿者遭遇挫折的影响因素分析

(一)概念及分析框架

所谓挫折,是指人们在有目的的活动中,遇到了无法克服或自以为无法克服的障碍和干扰,使其需要或动机不能获得满足而产生的消极情绪及行为反应。构成心理挫折要有三个要素:一是挫折情景,即个体有目的的活动受到阻碍的对象或情境。二是挫折认知,即个体对挫折情境的知觉、认识和评价。三是挫折反应,即个体因需要不能满足或动机无法实现而产生的情绪和行为反应,如愤怒、焦虑、紧张、躲避或攻击等。当挫折情境、挫折认知和挫折反应三者同时存在时,便构成了心理挫折。挫折情境并不一定是实际遭遇到的,也可以在想象中出现。挫折情境与挫折反应没有直接联系,它们的关系要通过挫折认知来确定,因此三者之中挫折认知最为重要。挫折反应的性质及程度,主要取决于挫折认知[2]。首先,挫折与动机有关,是有目的的行动,但动机既不一定是纯粹理性的,也不一定是单一的;其次,挫折发生在一定的情景中,由于人的挫折容忍力不同,对同样的挫折情景不同的人会有不同的挫折感受和反应。挫折形成于行动的过程中,行动包括准备阶段和收尾阶段。挫折意味着个体行动目标受到阻碍或干扰,但并不意味着目标一定不能实现。导致个体受挫的原因是复杂的,既有家庭、社会等客观因素;也有生理缺陷、自我统一危机、多种个人动机冲突、需要得不到满足、个性品质欠缺等主观因素[3]。据此提出以下假设。

假设1:个人因素对志愿者受挫强度有显著影响。个人因素包括性别、学科、宗教信仰、政治面貌、学生干部、成长环境、个人服务总时长、志愿服务中的角色、服务时间选择、目标实现、中断服务、发生争执、解决问题的主动性等。

假设2:组织因素对志愿者受挫强度有显著影响。组织因素包括活动频率(次/月)、每次活动时间(小时)、项目活动次数(次/个)、往返车程(小时)、服务时间选择、志愿服务存在形式主义、是否重视志愿者、培训情况、培训类型、服务反馈等。

假设3:社会因素对志愿者受挫强度有显著影响。社会因素包括志愿者的周边氛围和周边志愿者的素质。

(二)回归模型

1.自变量

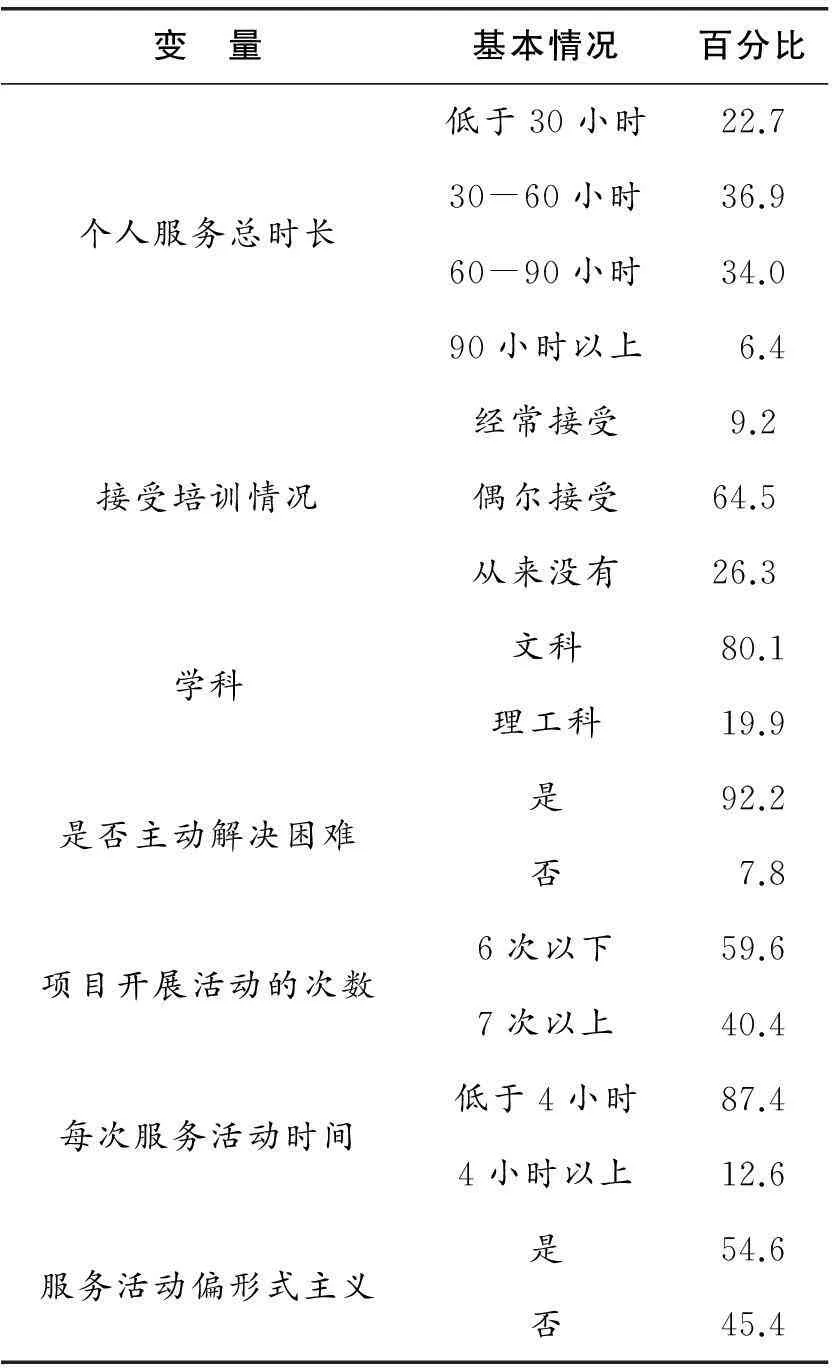

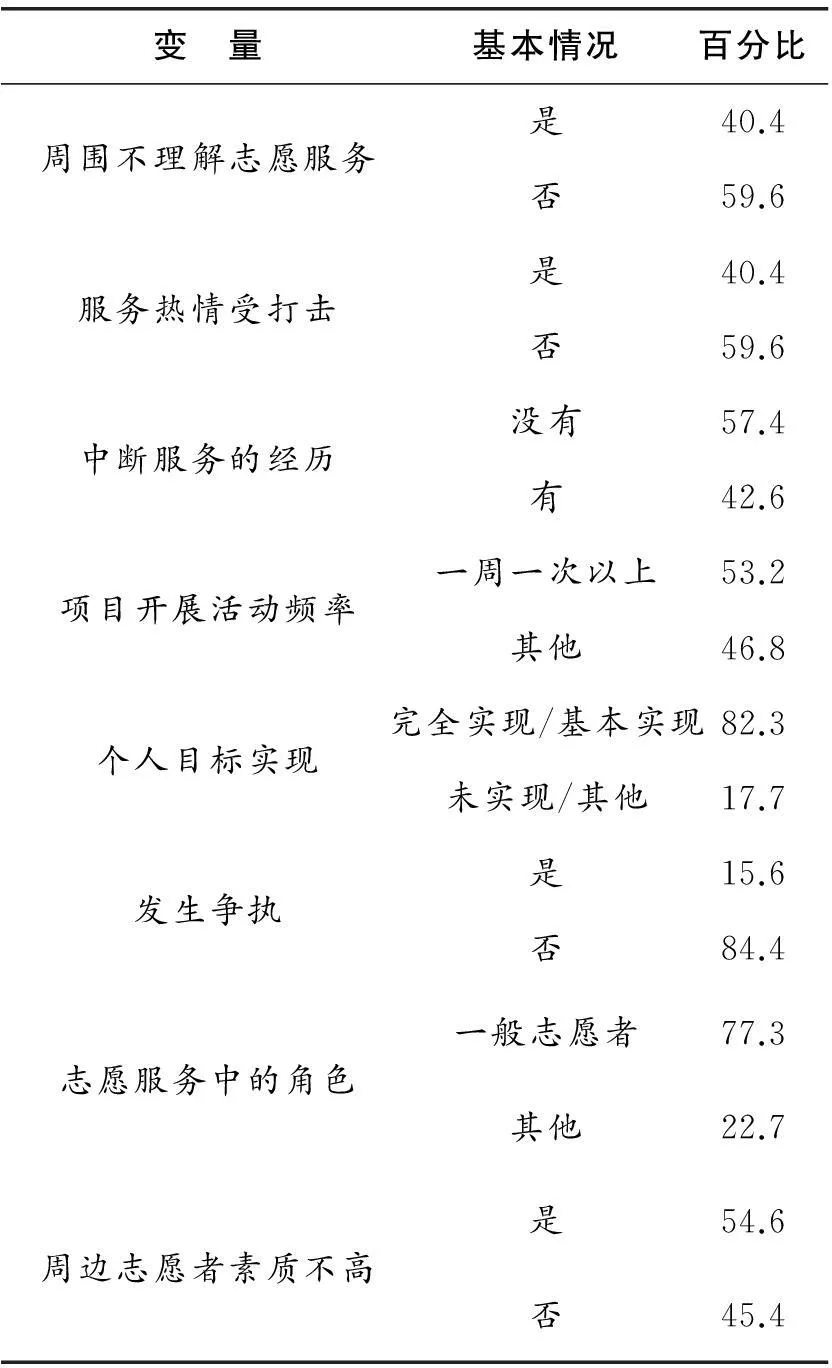

将上述个人因素、组织因素及社会因素分别与志愿者受挫强度进行交叉分析,本文选出了15个有显著影响的因素作为自变量,其中个人因素8项,组织因素5项,社会因素2项。为了分析方便,笔者对多数自变量进行了二分处理(见下页表3)。

2.因变量

为了分析方便,采用二元logistic回归分析模型。将志愿者在服务过程中遭遇的挫折感分为“强”(包括“很强”和“较强”)与“不强”(包括“一般”、“较低”和“很低”)两类,将因变量设定为志愿者在服务过程中是否遭遇强挫折。

3.模型拟合优度检验

二元logistic回归分析模型检验的结果显示,模型系数综合检验表的最终模型卡方检验值为466.169,较大,概率P值为0.000,小于显著性水平0.05,因此可以认为本文模型设计是合理的;模型汇总中最终模型的-2倍对数似然值为246.154,数值较低,说明模型的拟合优度较为理想,Cox&SnellR方值为0.564,NagelkerkeR方值达到0.784,也说明了模型的拟合优度较高;Hosmer-Lemeshow反映,最终模型统计量的观测值为5.621,概率P值为0.690,大于显著性水平0.05,因此不应该拒绝零假设,说明模型拟合优度较好;“分类表”显示最终模型的总体正确率为92.2%,对挫折感不强预测的准确率为94.7%,对挫折感强预测的准确率为87.0%,说明最终模型的应用性较强、准确率较高。

表3自变量描述

变 量基本情况百分比个人服务总时长低于30小时30-60小时60-90小时90小时以上22.736.934.06.4接受培训情况经常接受偶尔接受从来没有9.264.526.3学科文科理工科80.119.9是否主动解决困难是否92.27.8项目开展活动的次数6次以下7次以上59.640.4每次服务活动时间低于4小时4小时以上87.412.6服务活动偏形式主义是否54.645.4

变 量基本情况百分比周围不理解志愿服务是40.4否59.6服务热情受打击是40.4否59.6中断服务的经历没有57.4有42.6项目开展活动频率一周一次以上53.2其他46.8个人目标实现完全实现/基本实现82.3未实现/其他17.7发生争执是15.6否84.4志愿服务中的角色一般志愿者77.3其他22.7周边志愿者素质不高是54.6否45.4

4.统计结果与分析

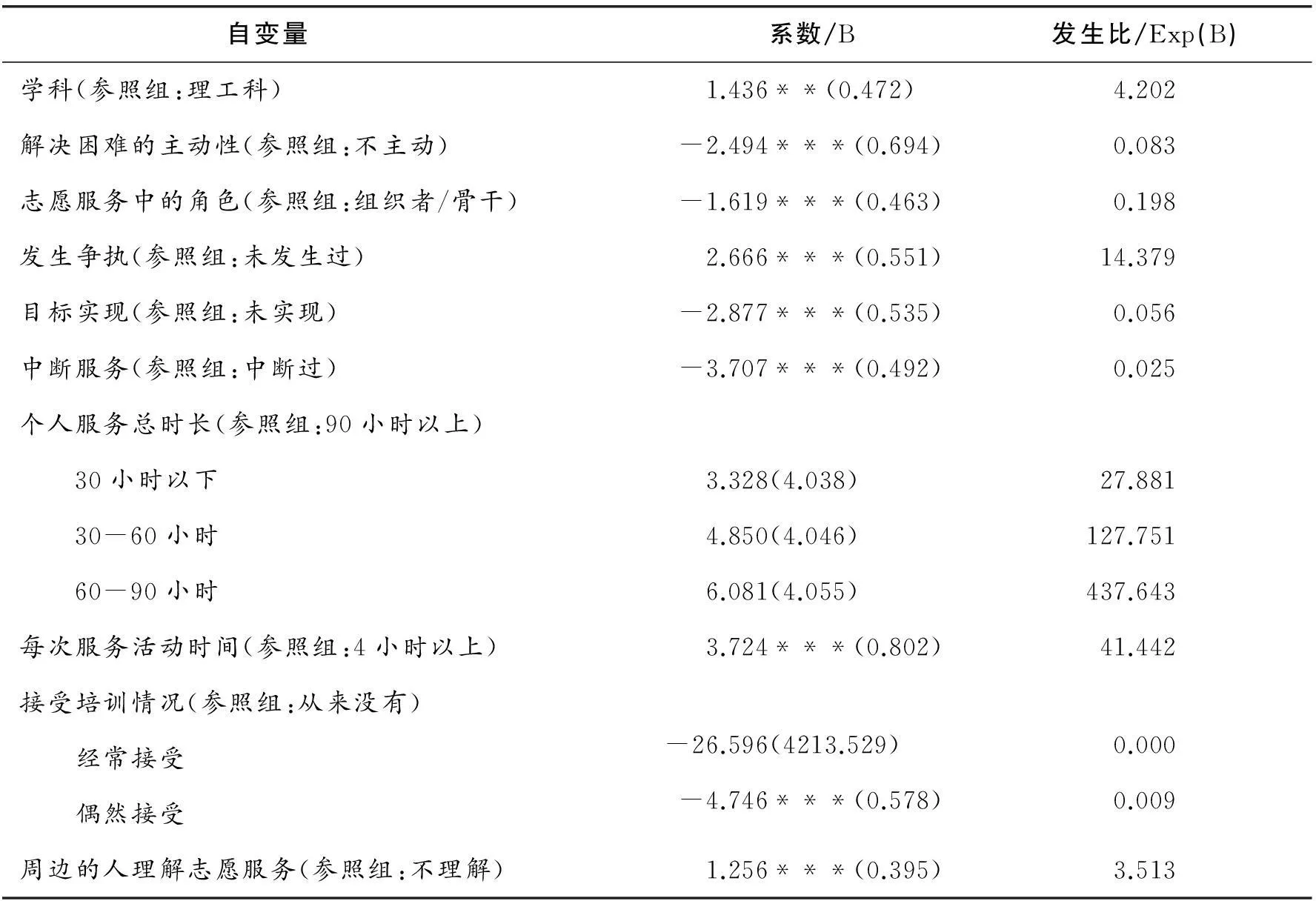

模型分析的最后结果显示,有10个自变量进入了回归分析方程,另外5个自变量对因变量的影响不显著,因此未能进入方程(见下页表4)。

笔者经过分析认为:(1)志愿者在志愿服务中承担的角色越重要,其挫折感越强。这种情况令人忧虑,因为志愿组织的正常运行、志愿服务事业的发展都离不开承担组织角色和骨干角色的志愿者,他们是志愿者队伍的中坚力量,而恰恰是他们更容易遭遇强挫折。(2)志愿者解决问题的主动性越强,其挫折感越低。与不会主动解决问题的志愿者相比,主动性强的志愿者遭遇强挫折的可能要低得多,仅为前者的8.3%(约为十二分之一)。不过,从社会学的角度看,主动性强弱并不仅仅是个性问题,更多的是沟通问题。也就是说,如果志愿服务的组织方能够畅通沟通渠道、鼓励志愿者提出问题,是可以有效减少志愿者遭遇挫折的几率、降低志愿者的挫折感强度的。(3)文科学生更容易遭遇强挫折,与理科生相比,文科生遭遇强挫折的概率是理科生的4.202倍。这种情况应该不能简单地用文科生更感性、理科生更理性来解释。因为这种情况既可能与文科生往往在志愿服务中承担更为重要的角色有关,也可能与理科生解决问题的主动性强有关。具体如何,需要进一步分析和检验。(4)总体上,志愿者服务累计时间长短与挫折感强弱呈显著相关,但不是线性的,而且自变量与因变量的关系皆不显著。一方面,与服务时长超过90小时的志愿者相比,服务时长在90小时以下的志愿者遭遇强挫折的可能性更大;另一方面,累计服务时间在90小时以下的志愿者服务时长越长,遭遇挫折的几率就越高,而且可能高达数十倍甚至数百倍。这种情况可以解释为什么我国的长期志愿者凤毛麟角,只有少数幸运的、抗逆力强的志愿者能够坚持服务超过90小时。(5)志愿者自己的目标实现情况越好,其挫折感强度越低。与未能实现目标的志愿者相比,实现或基本实现个人目标的志愿者遭遇强挫折的可能性要低得多,仅为前者的1/18。由于志愿者的工作多是被安排的,因此,能否实现目标虽然也取决于志愿者自身的能力,但更多地则取决于志愿服务组织方能否合理安排志愿者的任务。(6)志愿者是否中断过志愿服务,与其挫折感强弱呈显著相关。与有过中断志愿服务经历的志愿者相比,无此经历的志愿者遭遇强挫折的概率要小得多,仅为前者的1/40。(7)志愿者是否在服务过程中与其他人发生过争执,与其挫折感强弱呈显著相关。与未有争执历史的志愿者相比,发生过争执的志愿者遭遇强挫折的比例要高出13.379倍。上文提到,与志愿者发生争执的主体很多,但最主要的争执对象是志愿者同事及志愿服务组织方的工作人员。(8)单次活动时间不宜安排过长,否则容易造成挫折。与参加单次活动不超过四小时的志愿者相比,参加单次活动超过四小时的志愿者遭遇强挫折的比例要高出四十多倍。一些志愿服务活动的组织方出于成本考虑经常要求志愿者长时间工作,而没有顾及志愿者的承受能力,这极易使志愿者遭遇挫折。(9)是否接受过培训,与志愿者是否会遭遇强挫折呈显著的负相关。与从未接受过培训的志愿者相比,即便是那些偶尔接受过培训的志愿者遭遇强挫折的几率也要小110倍,更不用说那些经常接受培训的志愿者了。志愿者培训为什么会起到如此大的作用,值得深入研究。(10)周边人是否理解志愿服务,对志愿者是否会遭遇强挫折有显著的影响。与那些感觉到自己的志愿行动受到周边人群肯定的志愿者相比,认为周边人群不理解志愿服务的志愿者遭遇强挫折的比例要高出2.513倍。

表4 进入回归分析方程中的变量

三、结论与反思

从以上分析可以看出,大学生志愿者在服务过程中遭遇挫折的现象非常普遍,其中近三分之一的志愿者遭遇的挫折感较强或很强。导致志愿者在志愿服务过程中受挫的既有个人因素,也有组织因素和社会因素。但相对而言,社会因素的影响最小,组织因素和个人因素的影响则要大得多。与个人因素相比,笔者认为,组织因素的影响更加需要引起重视。准确了解服务对象的需求,据此招募和筛选能力相当、志趣相投的志愿者,进行必要的培训后再合理分配志愿者的工作,并在志愿者服务过程中提供适当的督导以及在事后进行必要的分享与总结,这些都是志愿服务组织方的分内之事。相对于志愿服务组织而言,志愿者在这些方面是被动的,即便是积极主动寻找机会提供服务的志愿者,包括那些在志愿服务组织中作为骨干的志愿者,在有组织的志愿服务中,其主动性及责任感也是有限的。在某种意义上,志愿者在服务过程中也是被帮助的对象,没有组织方的协助,志愿者能否顺利地完成组织方交给的任务是不确定的,更不用说志愿者自身能在服务过程中得到锻炼和成长了。

本文的分析证明,如果志愿服务组织能够提供适当的培训、能够恰当地安排志愿者角色、能够及时与志愿者就所遇问题进行沟通、能够在安排志愿者任务时参考志愿者本人的目标、能够在设计活动时长时考虑到志愿者的承受能力、能够在与志愿者发生争执时采取更加主动和友好的介入态度、能够在设计项目前准确了解服务对象的需求,那么就可以在很大程度上减少志愿者陷入挫折情景的几率和降低志愿者受挫的强度。

综上所述,在志愿者受挫问题上,志愿服务组织应该承担更多的责任。现状的改变有赖于志愿服务组织强化自身建设,加强管理制度规范化建设,提升管理者和工作人员的能力及素质。志愿服务组织应该清楚,不仅志愿服务项目及活动的策划、实施和评估都是组织方的事,而且志愿者的保护和激励也是组织方的职责。当然,目前我国志愿服务组织自身的生存和发展也面临着政府扶持不够、资金筹集渠道不畅、资助方不合理的要求过多、工作人员缺少培训且稳定性差、社会认可度低等多方面的不利因素制约[4]。因此,在解决志愿者普遍容易受挫的问题上,政府有着不可推卸的责任。

[ 参 考 文 献 ]

[1]李鸣:《合理情绪疗法(上)》,载《临床精神医学杂志》,1997年第1期。

[2]冯江平:《国外关于挫折心理理论研究述评》,载《河北师范大学学报》,1993年第1期。

[3]张建东:《大学生心理挫折的反应、成因及教育疏导》,载《教育探索》,2005年第3期。

[4]魏娜:《我国志愿服务发展:成就、问题与展望》,载《中国行政管理》,2013年第7期。

(责任编辑:邢哲)

作者简介:张网成,北京师范大学社会学院副教授,主要研究志愿服务、社会政策;

收稿日期:2016-02-17

林伟伟,北京师范大学哲学学院硕士研究生,主要研究思想政治教育。