新疆大学生民族团结教育实证研究

■ 张 伟

(石河子大学 食品学院,新疆 石河子 832002)

新疆大学生民族团结教育实证研究

■ 张伟

(石河子大学 食品学院,新疆 石河子 832002)

【摘要】以民族团结意识、民族团结情感、民族团结行为三个维度对新疆四所高校1 000名大学生民族团结情况进行的实证研究发现,新疆高校大学生民族团结的认知程度、民族团结情感和民族团结行为呈现出积极正面和良性发展的态势,但也存在部分大学生民族团结意识较弱、民族团结情感消极、民族团结行为被动的问题。民族团结教育要丰富和完善教育内容;优化教育环境,培育开放的交流交往氛围;积极挖掘教育、实践资源。

【关键词】新疆大学生民族团结教育民族团结意识民族团结情感民族团结行为

民族团结教育作为多民族国家构建和谐政治生态的要素之一,是整合国家意志与个体行为并使之高度契合的重要手段。作为一项长期实施的国家战略,随着国际国内政治格局、经济发展、教育环境的不断变化,民族地区高校民族团结教育要应对和解决的问题已成为全社会关注的焦点。因此,如何通过有效措施,把维护民族团结和国家统一作为民族团结教育的核心目标,响应国家的政治需求和个体发展的共同愿景,已成为民族地区高校必须高度重视和认真研究的问题。

一、研究对象和方法

高校民族团结教育是以大学生为主体,以国家认同为核心,以族际交往为载体的民族团结意识、民族团结情感、民族团结行为的总和,是大学生族际之间良性互动的表现[1]。新疆高校大学生来源广泛,少数民族学生聚集度较高,在开展具体工作时,要系统把握这一群体的民族团结教育状况,对其影响因素进行深入剖析,既要考量个体的思想、态度和行为;也要研究不同群体因为民族多样性、文化差异性和独特人口统计特征而带来的影响,这样才有可能从意识形态领域找到根本实现新疆长治久安的有效路径。本研究通过对新疆高校大学生民族团结现状进行实证分析,探索影响民族团结意识形成的因素和机制,以期为创新高校民族团结教育模式提供一定的参考。

(一)研究对象

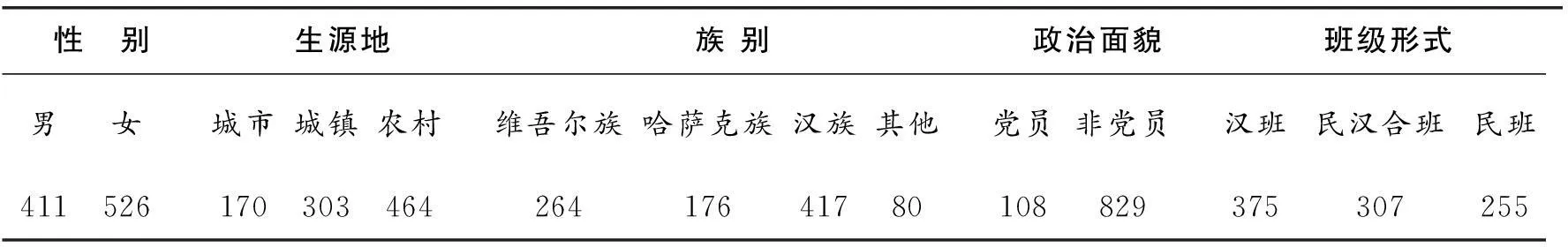

本研究采用分层整群抽样方法,从2015年5月起,历时半年以问卷方式对新疆大学、石河子大学、塔里木大学、新疆师范大学的1 000名大学生进行专题调研,得到有效问卷937份,问卷有效率为93.7%,调研对象的人口学分布见下表。

研究对象的基本情况表(单位:人)

(二)问卷编制

本研究在参考Phinney于1992年设计的民族认同量表(MEIM)和民族交往态度量表,以及黄涛[2]民族团结里克特量表的基础上,编制了《新疆高校大学生民族团结调查问卷》。问卷共有21个条目,分为民族团结意识、民族团结情感、民族团结行为三个维度,包括“中国是各民族共同的家园”等内容。量表采用五级评分制,量表得分越高说明大学生民族团结状况越好。问卷总分与条目的相关系数在0.840-0.921 (P﹤0.01)之间,区分度较好,问卷Cronbacha系数为0.856,折半信度为0.865,总问卷可以解释总体方差的75.642%。

二、结果分析

(一)新疆大学生民族团结意识

1.民族共生意识

高校民族团结意识以培养大学生的中华民族意识和民族共生意识为主要内容。所谓民族共生意识,是指我国各民族作为不同的社会群体,在国家政治、经济、文化以及发展过程中分享相应的权利、利益,在力求个人自由,力图群体解放的同时,与其他民族互谅互让、和睦相处的民族关系良性运行状态[3]。对大学生民族共生意识的分析可以看出,当前新疆大学生的民族共生意识整体良好,能以积极的态度审视民族关系,认同各民族之间是平等、互助、友好合作的关系。

2.中华民族意识

对大学生中华民族意识的描述性统计分析显示,题项中得分最高的是“中国是各个民族共同的家园”(4.4621±0.62438);得分相对较低的是“中国各个民族谁也离不开谁”(4.3714±0.37206)。这说明当前高校大学生有较强的爱国主义情感、国家归属感和认同感,对中华民族身份抱有积极的态度和认知。

3.民族团结认知程度的差异

按族别划分对大学生群体民族团结认知程度进行方差分析的结果显示,族别不同,大学生群体对民族团结的认知存在显著差异。汉族大学生民族团结意识相对较强,少数民族大学生民族团结意识相对较弱。对于少数民族大学生来说,生活在汉族聚居地,他们拥有自己的语言、文字以及宗教信仰,甚至体貌特征也与汉族有明显差异,每个人都是本民族文化的传承者,这些因素都会使得他们的民族身份更为凸显,在与其他民族大学生的交往中会产生十分清晰的民族分界意识,这种清晰的民族分界意识造成的偏见和隔阂会损害和谐民族关系的发展。

按父母受教育程度不同对民族团结认知程度进行方差分析的结果显示,父母受教育程度不同,大学生对民族团结的认知存在显著差异。父母受教育程度越高,大学生的民族团结意识越强。这说明在高等教育阶段,父母的教育背景对子女的学习与社会行为有显著的影响。受教育程度不同的家长教育子女的方式不同,子女在思维方式、性格、心理素质和行为习惯等方面也会有所不同。在高等教育阶段,学生受到多种文化影响,家庭教育的影响虽然在减弱,但仍会影响其日常行为和表现,而受教育程度高的家长对子女则显示出更大的影响力。

根据国家通用语言水平不同对民族团结认知程度进行方差分析的结果显示,国家通用语言水平不同的大学生群体对民族团结的认知存在显著差异。研究发现,在日常生活中,熟悉民、汉双语的大学生民族团结认知较高。对于少数民族大学生来说,国家通用语言的普及和使用,使他们有机会接触本民族之外的优秀文化,有助于他们以开放的心态和思辨的视角重新审视和思考个人、群体和社会的发展,弱化固有的、封闭的民族意识,树立正确的民族、宗教和国家意识。

(二)新疆大学生民族团结情感

1.民族团结情感的描述性统计分析

问卷调查中,“对于自己是中华民族的一员,我感到非常自豪”的题项得分最高(4.3767±0.63044),说明新疆高校大学生拥有较强的国家自豪感和荣誉感。得分相对较低的是“跟其他民族的同学一起学习或生活,我感到很愉快”(4.2444±0.66909)和“其他民族的同学对于我而言就像家人”(4.2828±0.61676),表明当前新疆大学生在族际交往中有一定的心理距离,亲密度不够。但就总体而言,民族团结情感得分整体均衡,呈现出良好的发展态势。

2.民族团结情感的差异

按照专业、考取大学方式的不同对7个有关民族团结情感的题目进行单因素方差分析,结果显示,文科大学生优于理工科大学生,“民考汉”大学生优于“民考民”大学生。究其原因,在文科专业学院中,大学生受到的教育内容易于促进他们形成民族团结认知;而在理工科专业学院中,由于课程设置偏重于自然科学,对民族文化以及民族交往的关注度不高,缺乏对民族文化、民族传统习惯等知识的学习和了解,从而影响了其民族团结情感的培养。

研究显示,“民考汉”少数民族大学生的民族团结情感高于“民考民”少数民族大学生。不同民族大学生跨文化互动的能力受限于语言障碍、主动融合的愿望、价值观念的冲突和民族心理、环境的改变。新疆高校大学生中的“民考汉”群体长期受到汉族文化的影响,其少数民族文化特征已逐渐弱化,在语言和文化上趋于主流文化,民族自我认同意识相对较弱,易于以包容的态度和情感接受其他民族。因此,从小学习汉语、接受与汉族学生同等的教育,可以使少数民族大学生更好地学习知识,促进少数民族大学生对中华文化的认同,推动不同民族大学生间的相互理解与包容。

(三)新疆大学生民族团结行为

大学生的族际交往是促进民族团结、完善民族关系的重要前提,各民族大学生之间的族际交往好坏不仅会影响校园和谐,还会影响到整个民族关系的发展和民族团结教育的开展。

1.民族团结行为的描述性统计分析

民族团结行为相关题项中得分最高的是“我不做违背民族团结的事情”(4.3501±0.62291),得分最低的是“我了解其他民族的语言和文化”(4.0715±0.70877)。可以看出,新疆大学生能够自觉维护民族团结,理性处理民族间的矛盾和纠纷。但仅仅停留在宏观层面上,当涉及一些具体团结行为如社团组织、语言沟通时,则相对欠缺。

2.民族团结行为的差异

按政治面貌进行方差分析的结果表明,新疆大学生党员在践行民族团结方面表现突出(27.00±3.21)。政治面貌在一定程度上反映了大学生思想的先进性和觉悟性。当前高校在组织发展方面注重基层推优,严把党员发展的入口关、发展关和质量关,学生党员发展质量进一步提升,在思想和行为上代表了学生群体的优秀分子,更能展示当代大学生的精神风貌。

按家庭所在地进行方差分析的结果表明,城市大学生民族团结行为优于来自农村的大学生(25.74±3.33)。长期以来的城乡二元结构决定了城乡之间在政治、经济、文化、教育等方面存在着巨大差异,不同的教育条件、家庭支持、生活环境潜移默化地影响着大学生的成长和发展,使他们看待、分析、解决问题的思路和视角不尽相同。在城市生活的大学生受到开放的文化和环境的影响,在处理自己和其他民族的关系时更加理性,更加倾向于利他,呈现出利他与利己的统一。

按班级民族构成情况进行方差分析的结果表明,民汉合班大学生民族团结行为较好(26.11±3.08)。在新疆高校中,长期开展的“民汉合班”形式为不同民族学生的日常接触和交往提供了条件,有些学校还提倡和推行“民汉合住”。这种增进各民族大学生交流、交往、交融的措施,有利于消解民族间的刻板印象和偏见。不同民族通过参加集体活动,共同感知,相互了解,从而加深他们之间的好感和信任,拉近彼此的心理距离。

三、培育新疆大学生民族团结意识的建议

通过对新疆大学生民族团结的实证分析可以看出,大学生群体民族团结现状总体较好,呈现出积极正面和良性发展的态势。但也存在着一些不容忽视的问题,如部分大学生在族际交往中民族团结意识薄弱、情感消极、行为被动,需要采取积极有效的措施,培育和巩固大学生理性开放的民族团结意识。

(一)丰富和完善教育内容

民族团结教育是现代思想政治教育的特定问题,有其自身的规律和特点,不能简单套用教育教学的一般理论和模式。要将理论宣传与实践体验相结合,将思想精神塑造与个体行为养成相结合,将运动式的活动开展与“接地气”“以文化人”的影响熏陶相结合。

1.丰富和发展民族团结教育的内涵和外延

随着社会的发展和文化的变迁,民族团结教育的内涵和外延在不断丰富和发展,民族团结的内容也需要进一步挖掘和深化。新疆民族团结教育在讲清楚马克思主义民族观、党的民族理论和政策的同时,要与时俱进,全面分析民族团结教育面临的国内外形势。尤其是“7·5”事件之后,影响民族团结教育的新问题不断出现,要把习近平总书记在中央民族工作会议上的重要讲话作为新时期民族团结教育和理论研究的基本方针,始终做到“八个坚持”,坚决、正面地抵制干扰中国特色社会主义民族理论政策的错误观点,坚定不移地走中国特色解决民族问题的正确道路。

2.注重对历史史料的挖掘和梳理

民族的多样性决定了文化的多样性,中华文化博大精深,是各民族优秀文化的集合体。中华文化“和而不同、和谐共生”的思想是民族团结教育重要的理论依据和文化根源。要从历史文化中挖掘民族团结教育的文化资源和文化根基,使大学生深刻领会民族平等团结和谐政策、“三个离不开”思想所蕴含的包容多样、尊重差异的文化观和民族观,从而规范自我的日常行为。

(二)优化教育环境,培育开放的交流交往氛围

1.加大加快“双语”教学,提升大学生交往水平

语言是大学生进行跨文化交流互动的主要渠道,语言相通才能文化相通、情感相通。这里的“双语”水平不仅指少数民族大学生掌握汉语和母语的能力,同时也要求汉族大学生具备掌握一门少数民族语言的能力,只有这样,各民族之间的沟通和交往才会更加深入,才能消除不必要的误解和隔阂,增进各民族大学生之间的依赖感和友谊,推动民汉学生的文化互动和情感互通。

2.倡导平等的交流和对话

特定文化成员倾向于相信自己的文化优于他人的文化,将本民族的文化当做唯一正统的文化。在跨文化接触中,人们往往会习惯性地用自己的文化价值观和标准去衡量和判断其他文化群体及其个体成员的行为方式和思维模式[4]。这在民族交往中极易引发误解和冲突。在多元文化互动的时代,平等交流、对话是每一个社会人应该秉承的文化态度,高校作为崇尚学术自由、平等的文化高地,在面对文化多样性、价值多元化、个体差异化的学生群体时,应把“和而不同”的文化观作为民族团结教育的一个重要导向,坚持价值导向一元性和个体价值多元性的有机统一,以积极辩证的文化态度引导民汉同学平等友好的交流互动。

(三)积极挖掘教育、实践资源

大学生民族团结意识、情感的形成和行为的养成不仅需要理论知识的引导,更需要直观感受和现实的体验。新疆作为多民族、多文化、多宗教汇集的地区,各民族的史实、故事、民俗文化、道德习惯影响着各民族同根同源的深厚情感,要注重挖掘本土性和地方性的民族文化教育资源,引导各民族大学生树立积极理性开放的民族意识。

1.丰富主课堂教育资源

中国特色社会主义民族团结教育政策和理论是开展民族团结教育的理论基础,而新疆精神、兵团精神、新疆少数民族优秀传统文化元素等是中国特色社会主义民族团结政策理论与实践的重要组成部分。在确保社会主义意识形态根本指导地位的同时,开展丰富多彩的学习实践活动,引导大学生将新疆特色与民族团结教育的目标相融合,将其渗透到日常的生活学习中,内化为自觉的行动,形成多元文化相融并蓄的文化氛围,回归民族团结教育的时代本质。

2.树立校园中的民族团结模范和典型

要注意树立教师和学生群体中的民族团结先进榜样和典型,让身边的民族团结故事感染、震撼、影响大学生,形成良性互动。民族团结教育要通过大学生喜闻乐见的新媒体宣传,让大学生感受榜样的感召力量,将情感上的认同转化为自觉行动,使民族团结意识成为他们思想意识的一部分。

3.加强第二课堂的实践教育

要从学校顶层设计、统筹规划民族团结教育的实践教学体系,将民族团结理论课程放到实践活动中去,使第二课堂成为民族团结教育的有效补充,让大学生在实践活动中深刻感受和谐民族关系的重要性,增强践行民族团结的使命感和责任感。要把理论教学与专题社会实践调查、科技卫生服务、“三下乡”活动、公益支教活动、建设民族团结教育教学实习基地等第二课堂的活动有机结合,组织学生考察民族文化博物馆、军垦博物馆、民族地区社区文化,参加教师指导的民族团结教育科研项目,在实地考察中研究地方民族团结教育的实践经验,挖掘民族团结典型事例和优秀人物事迹,开展“一个硬道理”“三个离不开”“四个认同”“五观”等政策宣讲,让学生清晰了解民族团结教育政策,成为维护新疆和谐稳定和民族团结的传播者、践行者和捍卫者。

[ 参 考 文 献 ]

[1]谭玉林:《我国民族团结教育理论与实践研究》,中央民族大学管理学院2011年博士学位论文,第6页。

[2]黄涛:《我国高校民族团结教育现状调查研究》,中央民族大学管理学院2012年硕士学位论文,第10页。

[3]许春清:《新型民族关系论——以“改革开放以来的西部”为视域》,兰州大学西北少数民族研究中心2008年博士学位论文,第52页。

[4]谭瑜 常永才:《西方跨文化适应理论及其对我国少数民族教育的启示》,载《民族教育研究》,2013年第1期。

(责任编辑:张宇慧)

基金项目:本文系国家社科基金项目“基于社会主义核心价值观的新疆公民教育研究”(课题编号:13XKS032)的阶段性研究成果。

作者简介:张伟,石河子大学食品学院党委书记,副教授,主要研究思想政治教育。

收稿日期:2016-02-26