化学事故救援中个人防护问题研究

沈同强 胡建明

化学事故救援中个人防护问题研究

沈同强胡建明

摘要

从近年来军队和武警部队参与化学事故救援实践来看,救援人员在个人防护问题上还存在着一些问题。本文从防护要求、防护措施、防护等级、防护装备等四个方面入手,研究探讨了在不同事故性质、不同救援阶段和不同作业环境中应把握的问题和要素,希望对救援分队遂行化学事故救援任务提供借鉴。

关键词:化学事故 救援防护

化学事故救援中,现场救援人员要在有毒有害环境中长时间作业,极有可能接触有毒或缺氧空气、受到危险化学品的泼溅、接触被污染物体表面,以及受到危险化学品燃烧、爆炸产生的高温、火焰、冲击波、碎片的连带伤害等。为避免或减轻这些伤害,救援人员需采取科学、严密的个人防护措施。然而,从近年来军队和武警参与化学事故救援任务实践来看,在个人防护问题上仍然存在防护要求不严、防护措施单一、防护等级不清、器材选用不当等问题。例如,在同一局部环境中,有的人全身防护、有的人却未采取任何措施,防护等级混乱;处于现场的救援人员,虽然穿着了隔绝式连体防毒衣,却直接裸露了颈部皮肤,防护要求不严。因此,化学事故救援中个人防护还应进一步规范,确保救援人员自身安全。

1.把握化学事故特点,明确个人防护要求

由于化学事故具有伤害形式多样、毒气分布较广、救援实效性强等特点,参加救援行动的人员必须结合现场危害状态、救援行动目的和作业强度实际等情况,明确在采取个人防护措施过程中需要把握的有关要求。

1.1化学事故伤害形式多样,个人防护应注重全面性

化学事故中,危险化学品多以气体、气溶胶、微尘、液滴等形式,通过呼吸道、皮肤、黏膜、伤口等多种途径,引起人员中毒、窒息、火焰烧伤或者机械伤害。由于伤害形式多样、途径复杂,因此采取防护措施时要注意把握全面性要求,防护部位除呼吸道外,还须兼顾眼睛、皮肤、头部及手足等暴露部位;不仅要考虑对毒物的直接防护,还要考虑对缺氧空气、有焰燃烧、高温及砸、刺、割等机械伤害的间接防护。

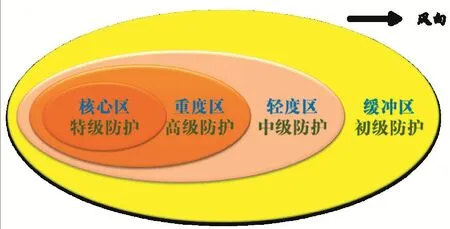

1.2化学事故呈区域性特点,个人防护要有分级措施

化学事故危害范围虽然广,但在浓度分布上呈区域性特点,一般随着离事故发生地距离的增大,危害程度逐渐降低,伴随风向呈扇形散布。同时,救援任务也随距离远近而有所不同。中心区以封堵控制毒源、处置泄漏物为主,外围区域以洗消、现场救护和疏散公众为主。为避免出现重污染区防护不够造成人员伤亡,或者轻污染区过度防护影响作业效率等情况,不同作业区的救援人员防护等级亦应相应调整、区分对待。

1.3化学事故现场危害严重,个人防护必须严密可靠

危险化学品种类繁多,有的具有强酸、强碱、强腐蚀、高挥发性、高毒性和强渗透性等特点。同时,化学事故中危化品的泄漏量通常较大,少则几吨,多则上百吨。对于易挥发物质,易形成高浓度危害区。这些都对个人防护装备的性能要求较高,选用时要同时兼顾防护化学品的广谱性、对高浓度毒物过滤效率及缺氧空气环境等,给防护带来了更大的难度。

1.4事故救援现场混乱复杂,个人防护力争舒适轻便

化学事故发生突然、危害发展迅速,现场环境条件恶劣,如有浓烟、光线差、环境温度高、噪声大等,救援行动任务量大、时效性要求高,救援人员精神高度紧张,作业时间长,工作强度和难度显而易见。因此在防护状态下开展救援工作,除对器材的防护可靠性和整体气密性要求外,还应考虑穿着舒适性、轻便性、生理适应性和防护时间指标。如视野保留率及清晰度、呼吸阻力和传声性能等。

2.区分救援行动阶段,采取多重防护措施

执行化学事故救援任务时,采取防护措施不单是使用防护装备保护呼吸道和皮肤,还需要配合采取服用预防药物、及时组织洗消、灵活规避风险等多种措施,现实运用中要合理搭配、灵活应对,以期最大限度降低伤害,保护自己。

2.1行动前适度服用预防药物

某些剧毒物质,毒性强烈且作用迅速,现场人员一旦中毒,急救非常困难。为降低风险,救援人员可在进入毒区之前预先服用相应的预防药物。如针对氰类和含磷物质,可服用抗氰胶囊、防磷片等预防药物,既可预防中毒,又可治疗轻度中毒,配合防护器材使用,能大大增加安全系数。不过,大多数特效急救药物具有一定的负面作用,服用时必须严格遵循用法用量要求。

2.2行动中灵活选用防护器材

救援人员深入事故区域开展作业时,应根据需要灵活选用器材。对于通过呼吸道引起中毒的化学品要利用空气呼吸器、防毒面具、口罩等进行呼吸道防护;对于能够沾染渗透皮肤的化学品要通过隔绝式防毒衣或透气式防毒服进行全身防护;对于负责长期在封堵毒源一线作业的救援人员,最好采用自给式供气装置搭配内置式重型防护服进行防护。处置过程中如遇指导普通公众进行简易防护时,可建议使用口罩、毛巾等简易或就便器材防护,以求达到减缓毒害作用、赢得逃生或掩蔽时间的目的。

2.3行动后彻底进行洗消防护

救援人员执行任务后解除防护时,在事故现场沾染的危险化学品极易解吸附造成二次染毒。防护既有“防”又要“护”,因此,解除防护之前必须进行彻底洗消。使用消毒粉、消毒液或清水对染毒部位进行消毒处理,彻底清除在事故现场沾染的固体扬尘、液剂挥发或吸附的气态毒物等,解除防护过程中,要尽量缩短与毒物的接触时间,避免或减轻毒物的二次伤害。

2.4行动全程始终贯穿制度防护

制度防护是指处于事故危害区的人员必须遵守的行动规则,这也是救援中极易被忽视的防护措施之一。救援人员徒步或乘车进出危害区时,应根据预案指定路线行进,即使出现特殊情况需改变行进路线时,也要充分掌握现场具体情况,科学分析综合判断选取备用路线。在危害区内执行任务时,未接到危险解除通报或解除防护命令坚决不允许解除防护装备,不可随意坐卧依靠、饮水进食,不可在毒气易滞留的角落、背风处、绿化地停留休息。

3.区分现场防护等级差别,厘清器材使用场合

化学事故发生后,随着有毒云团的自然扩散和随风漂移,不同时段、不同距离有毒有害物质浓度呈现逐渐变化的趋势,在采取个人防护时,除要考虑化学危害物质种类、浓度等因素下的安全需要外,还需充分考虑救援人员保持体力和工作效力的现实问题。通常可依据污染程度和任务区分,将现场防护区域划分为特级、高级、中级、初级四个防护等级,并在各等级区域内选用不同防护能力的装备。

3.1依据事故区域,划分防护等级

一般情况下,化学事故发生后,距离核心泄露区越近,防护等级越高。在不考虑风向影响的情况下,处于事故中心区(即重度区)及中心区临近区域,危险化学品浓度高、伤害大,为特级防护区,需采取最高等级的防护措施。处于事故重点救援区(即中度区)及中心区非核心部位,不直接接触泄漏物或接触时间较短,为高级防护区;处于事故轻度区且泄漏物浓度较低时,应确定为中级防护区;救援缓冲区一般确定为初级防护区。具体划分可参考图表1。

3.2参照毒气特点,区分防护等级

如果泄露的是高蒸气压、可经皮肤吸收的高毒性物质,这些高浓度液体容易因泼溅、接触、浸润和蒸气暴露等造成人员中毒,需采取特级防护;如果泄漏物为已知的、可通过呼吸道或经皮肤吸收对人员造成伤害的毒物,但透皮性能相对较弱,可确定为高级防护;如果毒物比较容易被吸附或水解失去毒性,可采取中级防护;如果泄露毒物只是通过呼吸道引起中毒,对皮肤没有渗透作用,只需采取初级防护即可。具体参考图表2。

图表1 化学事故现场防护区域参考图

图表2 各种防护状态等级选用装备参考表

3.3结合任务情况,确定防护等级

处于核心区域高危环境下作业的,尤其是负责封堵毒源等需要长时间与有毒物质直接接触,一般采取特级防护措施;处于核心区高浓度环境下短时间作业或参与辅助作业,对作业行为灵活性要求较高的,可采取高级防护;处于非核心区环境下负责人员救护转移、现场毒剂侦察、污染区洗消等任务的可采取中级防护;处于轻度污染区、上风区域或缓冲区负责周围警戒、远程监测、样品化验的可采取初级防护。

4.把握防护器材特点,科学选用防护器材

选用防护装备时,需根据防护等级的不同,逐级差别化选用防护装备。呼吸装备方面,从高级到低级通常采用自给式到过滤式、正压式到负压吸气式、全面罩式到口鼻式的顺序;皮肤防护服方面,从高级到低级依次采用隔绝材料到透气材料、全封闭结构到半封闭结构防护服,确保防护严密、够用、适度、科学。

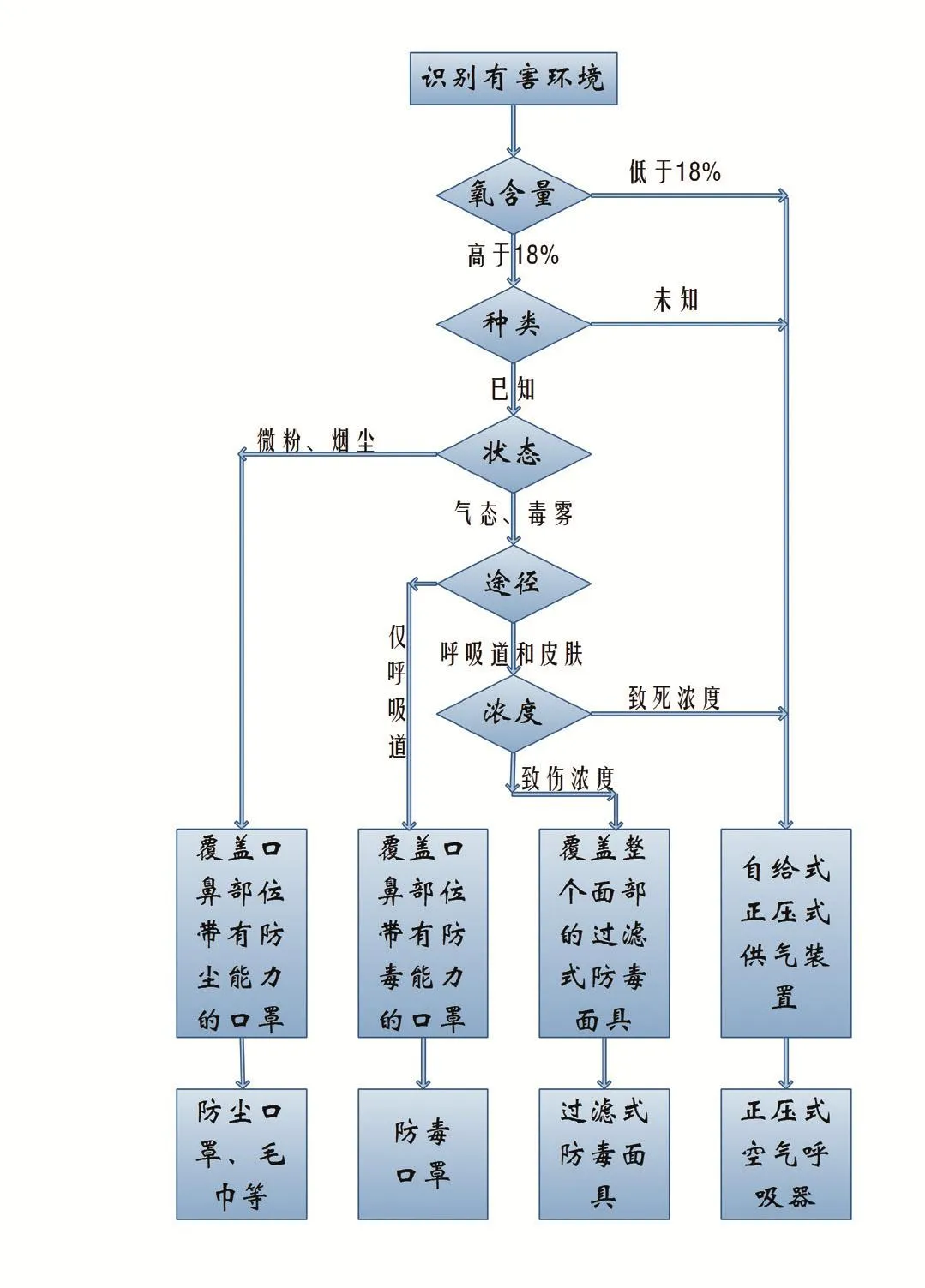

4.1呼吸道防护器材选用时需要考虑的问题及步骤

化学事故中,呼吸道防护是个人防护中的重中之重。目前最常用的装备有正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具和简易防护口罩等。选用呼吸道防护器材时,通常考虑以下几个因素。当环境的空气中氧浓度低于18%时,不能使用过滤式呼吸道防护器材,包括面具和口罩。因为过滤式防护器材依赖环境中空气作为气源,经过滤的染毒空气中氧气含量并未提高,容易造成窒息。因此在一些较为封闭的火场或泄露现场这种空间,如地下建筑、矿井、长距离隧道内不宜使用。使用正压式空气呼吸器即使用外界安全气源,尽量避免使用面具过滤不彻底、负压吸气时器材不气密造成漏气等现象的发生。另外,滤毒罐的防护能力是有限的。不同滤毒罐具有不同吸附剂,每种吸附剂只能吸附对应的毒物,因此要选择针对性的滤毒罐,才能保证良好的防护效果。需特别留意的是,军用防毒面具内兼有滤烟层和防毒炭层,可防护毒剂蒸气和气溶胶;民用防毒面具依据所配滤毒罐的类型,只对某类毒气具有防护功能。防毒口罩仅用于保护口、鼻等呼吸器官,在空气污染程度较低,且毒物对人员眼睛和皮肤无伤害的场合使用。

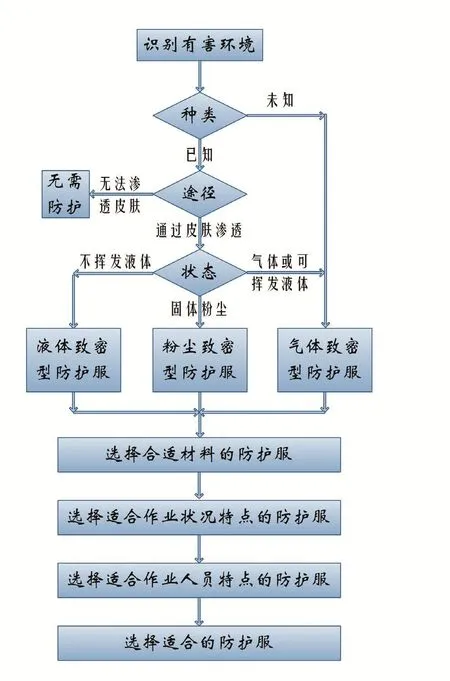

4.2皮肤防护器材选用时需考虑的问题及步骤

化学防护服是防御有毒有害化学品直接损害皮肤或经皮肤吸收伤害人体的重要的个体防护装备。选择化学防护服要遵循“有效、适用、舒适”的原则。“有效”即选择的化学防护服应能提供可靠和有效的防护能力;“适用”即充分考虑工作任务、作业条件等综合因素的影响,选择适宜类型和级别的化学防护服;“舒适”即所选择的化学防护服应对用户产生尽可能小的生理负担。具体选用时通常考虑以下几个因素。一是制造材料。选择化学防护服时应特别注意其材料对于目标毒物的防护性能。防止因防护服材料与危害物质的兼容性或反应性导致的防护服面料短时间内老化或毒物的快速渗透,给穿着者带来危险。二是化学防护服的结构形式。对于气体、蒸汽、气溶胶和粉尘等可造成空气污染物质的防护,需使用具有气密或密闭性能的化学防护服。对于非挥发性液体、固体的防护,无需考虑服装的气密或密闭性能。三是环境因素。环境中存在化学危害种类和程度不明或高毒性毒物及毒物的高浓度状态时,应使用防护能力最高的内置式重型防护服;对于同时存在火焰和毒物危害的场合,应考虑使用防火防护服。四是作业状态。当作业环境温度较高、作业劳动强度大时,应考虑使用透气式防护服,尽量减轻任务期间救援人员的身体负荷和心理影响,具体选择时,可参考上表。

化学事故救援任务情况复杂、危险性大、技术要求高,在救援人员个人防护问题上,必须综合考虑化学危害性质、事故发展阶段、现场具体位置、担负任务类型、现有装备特点等多种因素,科学分析、合理选用,才能在遂行任务中确保自身安全、有效实施救援。

作者单位:武警福州指挥学院