基于生活圈的城乡管治理论研究*

Study on Urban-Rural Governance Based on a Life Circle Approach

刘云刚 侯璐璐

基于生活圈的城乡管治理论研究*

刘云刚

中山大学地理科学与规划学院

广东省城市化与地理环境空间模拟重点实验室

教授,博士生导师

侯璐璐

中山大学地理科学与规划学院

广东省城市化与地理环境空间模拟重点实验室

博士研究生

0 引言

随着我国社会经济步入转型发展期,城乡一体化建设成为新时期城镇化发展的核心要求,其中提供让城乡居民共享的优质高效的公共服务是重要一环。这就要求打破由政府主导的公共产品供给模式,逐步向政府、市场、社会三者协作的城乡管治模式转变[1]。管治的概念源于西方,是指市场经济主导的服务模式下,通过多种利益集团的协作实现资源的有效参与。近年来,国家层面和国内发达地区开始尝试出台相关政策,倡导和推进政府、企业、居民合作下的公共产品供给和管理,相关研究也与日俱增[2]。

根据研究尺度,管治可划分为4个层面:全球管治、区域管治、城市管治和基层社区管治[3]。国内管治理论的研究始于城市管治。宏观层面以介绍国外管治理论为主,如陈振光等梳理了西方城市管治的基本概念与发展模式,提出应积极通过管治调动地方资源和力量,协调地区发展[4]。城市和区域层面多从规划需要出发,研究政府、市场与居民社会的互动关系。顾朝林以绍兴城市群规划为例,提出可以通过区域层面的管治协作应对城市群发展过程中市场失灵以及政府失灵的问题,城市空间扩展形成的新的管治单元为解决区域间的矛盾提供了新思路[5]。罗小龙等则从海外研究的角度出发,指出转型中国的地方管治研究应根据地方政府的不同特性开展差异化的管治方式[6]。城市和社区尺度下涌现出不少关注市民社会发展变化的研究。胡燕等通过广州洛溪大桥的收费风波、邻避设施选址事件的实证分析,探讨了规划过程中政府、市场与市民社会之间的协作管治模式[7]。管治模式实施方式的研究往往从社区角度展开。罗小龙、张京祥提出了元管治的理念,认为可以通过规范化的自组织协调机制建立起各种利益的合作规范,成立城市规划公众参与委员会来充分吸引公众力量参与社会事务[8],以实现公共利益的最大化。

整体来看,目前国内城乡管治已渐成共识。不过,由于东西方管治发育环境的不同,源于西方的管治理念与我国的国情和社会发展的实际需求并不完全一致。西方国家的管治理念多用于城市规划的编制及实施、旧城改造、新区开发等城市建设活动中,对我国城乡一体化要求下的乡村协调发展借鉴作用有限,并且,对应于中国的国情条件,其城乡管治的机制途径也尚需总结。在此背景下,我们开始关注近邻日本的生活圈建设理念及其实践。生活圈概念源于日本城乡一体化的实践需求,目前已形成一套完整的规划实施路径,这种组织方式对于同样处于东亚文化圈的中国推进城乡管治具有重要的启示意义。因此,本文尝试依据生活圈理念,探索基于生活圈的城乡管治模式,以期为我国推进城乡一体化的理论和实践提供借鉴。

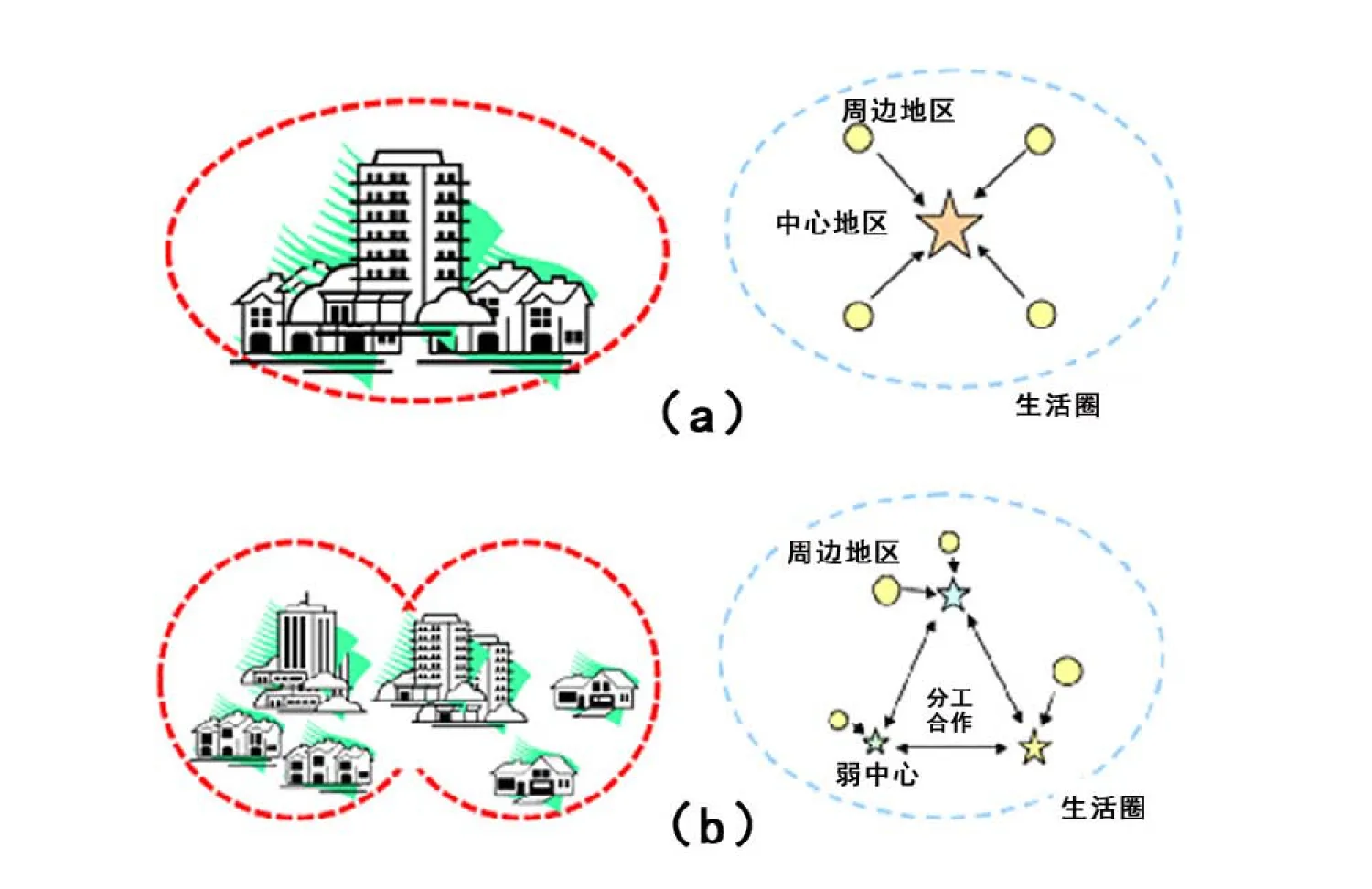

图1 基于生活圈的公共服务供给方式示意图

1 生活圈的基本理念

日本是一个人多地狭、资源紧张的国家,二战后的日本国家经济遭受重创,虽然随着快速的经济复苏,城乡社会发展实现了巨大飞跃,但城乡地区差距却逐渐扩大,农村基础设施落后、生活环境恶化等问题导致农村地区人口过疏,城市化进程也进一步加速了农村地区人口流失。为缩小城乡、地区之间的差距,日本政府逐步开展生活圈建设,在促进地区均衡发展方面起到了重要作用[9]。

生活圈,指根据居民实际生活所涉及的区域,中心地区和周边区域之间根据自我发展意志、缔结协议形成的圈域。生活圈内各项建设活动,特别是基于生活需求的公共服务的建设运营,是以地区合作为基础、以多方共赢为目标进行的。生活圈内部公共资源及公共服务的获得,除了自助方式以外,还包括互助、共助、公助,从政府、社会层面对市场的服务功能进行补充。

1.1 自助

指的是公共服务获取机制里最基础、最广泛的方式,指通过自己工作或养老金来支撑自己的生活。自助内容的选择较多受个人经济能力和服务需求迫切性的共同影响,是市场经济下选择最优性价比的结果。自助是城乡居民获取服务最核心的实现方式,因而自助模式主导下,资源集聚、经济发达的城市化地区的服务水平明显优于乡村地区。生活圈的建设首先是基于对区域社会经济发展的宏观认识,通过城乡自助模式的比较,深入了解地区不同收入阶层、不同服务需求的差异,促进公民自助有效开展的同时明确各个区域有待完善的服务内容。

1.2 互助

指的是非正式的相互扶助,是东方传统生活方式下形成的一种特殊的服务获取方式,其实现基础是强烈的社区归属感和邻里认同,如中国俗语中“远亲不如近邻”折射的就是通过互助获得服务的方式。近邻互助、社区团体及志愿者的帮助是互助的主要形式,其服务形式灵活多样,且最贴近居民的实际生活需求,是自助的有效补充。日本社会中丰富多样的社会团体及社区组织,成为实现互助的最佳保障,通过发挥规模庞大、参与人数众多的第三方组织、社会群体的力量,能够实现生活圈内各项服务需求的定期扫描、供给、反馈、修正,有助于提升圈域中落后地区公共服务的数量和质量。

1.3 共助

指的是制度化的相互扶助,由政府主导开展,针对公共服务提出的制度性服务内容及要求,以实现对社会群体迫切需要、但无力负担的服务的保障。通过顶层制度设计和政策实施,促进基本公共服务的全覆盖,保障社会各地区、各阶层能够均等地享受教育、医疗、住房、就业、社会保障等基本公共服务。

1.4 公助

指的是自助、互助、共助无法涉及的,经济收入、生活水平、家庭状况等贫困程度低于设定标准的情况下,给予一定生活保障、技能培训的社会福利制度。公助不仅仅是经济方面的援助,更加注重技能、社会交往能力等方面的帮助,通过政府和社会力量的参与,帮助贫困人口及家庭、弱势群体等摆脱其所处的社会经济困境。公助的水平是生活圈基本公共服务保障能力的重要体现,是社会自我发展能力的直观反映。

1.5 小结

生活圈的基本理念是基于对市场环境下公共服务获取模式的完善,在个体层面为保障居民的生活需求提供多样化的途径,充分发挥个体、市场、社会、政府在公共服务供给方面各自的优势,形成“自助”、“互助”、“共助”、“公助”相结合的服务模式(图1),这种服务供给的复合模式是生活圈中公共服务供给的路径,在打造生活圈的过程中逐步形成并完善,以确保能够为生活圈内所有居民的生活需求提供稳定持续的保障。

2 生活圈的形成方式

生活圈发展的目标包括两个层面:一是实现个体层面生活服务的有效提供,二是实现区域层面整个圈域的协调发展。基于此,要求生活圈内必须建设多元有效的合作发展模式,实现圈内各项资源的合理分配和利用。每个生活圈都以“集约化和网络化”为指导思想,根据生活圈域范围内全部居民生活所需要的服务功能进行资源的集中整备,确保能为圈域内所有居民点(村庄)提供必要的生活功能,保障农林水产业的振兴及自然环境的保护,通过相互分工合作,实现区域一体化发展的活力[10]。

2.1 确定生活圈域

生活圈的范围,指的是居民生活行动所及的区域,不仅包括流域等自然环境条件、旅游观光资源,还包括人们对区域的归属感等。因而,在城市化地区,一墙之隔的小区也有可能不属于同一生活圈;在广大乡村地区,生活圈不仅仅是自己生活的村庄,也包括与自身日常生活、社会活动等密切相关的周边村庄。因而生活圈范围的确定,除了考虑空间距离因素外,还应充分考虑圈域内居民的日常生活行为习惯、经济联系、社会联系等方面因素,以认同感和归属感为参考,明确能够有效开展密切合作、实现区域协同发展的地区。在日本,最初生活圈的确定通过经济水平较高、社会发展较快的中心地区(一般是中心市)发布生活圈域公告,由周边地区(一般是市町村)根据自身情况、与中心市的关系决定是否参与生活圈计划,经过多轮座谈协商确定生活圈域的范围,制定生活圈规划并逐步实施。生活圈形成后,通过定期开展的生活圈域调查,监督核实生活圈内各项合作的开展情况,根据反馈可进一步修订生活圈覆盖范围。

2.2 制定生活圈协议

生活圈协议,指为了周边地区(基层村)的全体居民能够安心定居,通过相互合作形成的圈域中,作为中心地区(中心村)需要担负提供并保障必要的生活功能,以书面形式记录规定所需完成事件的文件编制及公布。

生活圈协议的主体包括中心地区和周边地区。生活圈在城市化地区的表现形式为“中心地区—周边地区”,在乡村地区的表现形式为“中心村—基层村”。中心地区(中心村)具备以下特征:(1)区位条件上,具有便捷的区际交通条件,地理位置适中;(2)经济实力相对较强,居民生活较为富裕;(3)规模效益方面,具有一定的服务设施基础及规模,能为周边地区(村庄)提供最基本的生产、生活服务;(4)与中心镇区或社区中心具有良好的联系,能够对周边地区的生产生活发展产生一定影响的地区。周边地区(基层村),指区位条件较差、交通不便捷、经济发展相对落后,以农业生产和乡村生活为主的地区。中心地区和周边地区开展合作的前提是合作共赢,各个地区间的关系不是单纯地给予或索取,而是通过相互协作促进彼此的健康发展。如经济发达的中心地区向周边地区提供其需要的各种基本公共服务,周边地区作为中心地区的生态屏障,提供休闲游憩功能,提高生活圈内不同生活片区的整体生活水平;中心地区为周边地区提供农产品对外交流平台,周边地区则保障中心地区的农产品供给,从而实现区域产业经济的协调发展。

通过对生活圈域内各种资源条件的统一评价,提出生活圈发展的共同目标,保障日常生活必要的功能,包括教育、医疗、文化、福利等公共服务,交通、采购、消费(商业)、就业等日常性的生活行为,传承作为地域综合体的历史、传统、文化,促进经济发展与生态环境相协调、生活质量与生活服务同提升,塑造健康发展、富于活力的地区生活圈形象。主要内容包括以下4个方面:(1)生活服务功能的确保。包括通过区域内的合作交流实现生活服务功能在区域内高效配置;根据地区地势、气候、历史、文化、生活方式的差异,综合考虑各圈域能够提供何种水平的公共服务。(2)地域资源的活用。地区资源指包括自然、土地、农林水产物,加工产物,人工公共物品,技术,历史、文化、传统等,地区自身具备的资源以及地区产生的资源。(3)实现最高效的公共空间的重组。支撑生活圈的社会资本运营模式,形成合理的公共空间布局与公共服务设施空间分布。(4)地区人才的培养和活用。生活圈内部组织建设、人才建设,强化地区归属感,为生活圈的长期稳定发展提供保障。

2.3 分工协作

生活圈中的中心地区和周边地区的分工合作,主要指中心地区为生活圈提供大规模商业、娱乐功能,核心的医疗功能,与生活相关的各类服务功能、行政职能及民间职能,即替代乡村地区不具备的城市服务职能,不仅应为中心地区的居民服务,同样应为周边地区提供同样功能的灵活使用,实现集约化服务功能的溢出。通过充实发展功能,支撑包括周边地区在内的整个区域的生活,提高区域魅力,提高生活圈整体管理水平。另一方面,周边地区要充分发挥其在生活圈中对环境、气候、食品生产、历史文化传承等方面的重要作用。通过分工协作,实现城乡生产、生活、生态的和谐发展。

生活圈内的分工协作是以服务生活为导向、以区域共同的长期发展愿景为目标,包括但不限于以下方面的内容:(1)医疗。医院和诊所的分工合作,边远地区医疗的提供、医生的培养和派遣,医疗信息共享、医疗合作体系[11]。(2)福利。面向老年人的上门服务,整合片区内主要福利设施,向周边地区或基层村提供服务利用支援,形成医疗、介护、育儿服务等的合作网络。(3)教育。整合教育资源,解决中小学校的区域外就学问题,实现学校教育资源等共享活用,加强初高中学校设置在生活圈层面的联系,保证生活圈及流动人口能够享受便捷高质量的教育资源环境[12]。(4)土地利用。合理利用规模效应和地区特性,推进服务功能的集约化,促进农业二三产业的部署在生活圈内部的统筹[13]。(5)产业振兴。促进本地加工产品的品牌化,振兴农林水产业,培养本地自主产业,吸引先进企业入驻,促进旅游资源的开发,通过振兴工商产业,提供更多就业机会[14]。(6)地域公共交通。促进生活圈内部交往活动的发展,建立生活圈内提高便利性的公共交通线路,提高生活圈内各节点的交通可达性。加强生活圈内公路等交通基础设施的建设,从生产便利和服务生活的角度出发建设生活圈内的乡村干道、支路。(7)地产地消。保障地区食品安全,促进生活圈内部的循环经济发展,打造生产者、直营店、消费者之间的直接联系,通过直销系统推广本地产品,通过合作平台建设进一步推动生活圈内的有效合作。(8)居民交流。推进生活圈内部居民的相互交流,体验生活圈内部的差异性和多样化,加强不同村庄之间的相互理解与合作[15]。(9)合作化的人才培养机制。人才培养能力较强的地区与其他地区指定合作政策,保障人才长期培养,如定期开展培训、生活圈内部工作人员的交流等。

3 基于生活圈的城乡管治思路

从日本近半个世纪的生活圈建设实践中,可以发现其不同于西方市场主导的管治模式,更多地转向传统文化营造的民间力量和社会力量,政府以第三方姿态,以生活圈规划的方式为各种社会团体实现其在公共服务领域的最佳效益提供平台。生活圈理念从实践角度提出了如何在公共产品的供给上,以“自助、互助、共助、公助”相结合的方式,以生活圈建设为依托,实现国家、市场、社会之间的合作,形成最为有效的城乡基本公共服务的管理模式。三方力量在生活圈建设的不同方面相互协作,实现城乡管治中的动态发展。

3.1 生活单元形成

市场导向下公共服务更多地集中于资本集中、经济发达的地区。行政力量介入的目标是协调这种经济发展不均衡带来的公共资源分布的不均衡。但是,政府主导公共产品的供给模式中,基本单元是行政管辖的范围。行政边界的划定和调整受多种因素的影响,往往与居民的实际生活空间形态相去甚远。因而传统的自上而下的管治中,公共服务的供给很难与居民实际需求相契合,容易造成两方面的负面效应:一是部分地区公共产品供给过剩,如乡村退化、空心村地区;二是部分地区公共产品的供给不足,如城乡结合地区、流动人口集中地区。而社会力量由于缺少统一管理经营平台,很难形成制度化、规范化、长期化的作用效果,对公共服务的补充效益较难达到最佳状态。

生活圈作为一个以居民的实际生活需求为基础划定的单元,提供了一种新的多元合作平台,一方面打破了行政边界桎梏下公共资源难以在区域内有效配置的困局,另一方面为市场环境提供了约束范围,同时将社会力量引入规范化的运作方式,在生活圈的基础单元内形成市场、行政、社会的最佳合作方式。

基于生活圈形成的生活单元包括两种合作形态:(1)中心型生活圈(图2a)。这类生活圈中,中心地区(中心村)不论在经济发展,还是社会发展水平方面都明显好于周边,具备服务中心村及周边基层村的多数公共职能,这种类型的生活圈,周边地区(基层村)通过参与协议制定享受中心村提供的各方面服务。(2)互补型生活圈(图2b),这类生活圈中不存在经济发展特别突出、社会服务特别完善的中心地区,而是存在若干某一方面发展相对较好的地区,因而这一类生活圈中服务功能的提供是通过几个中心地区的互补实现的。这种生活圈往往可以有两个或多个中心地区(中心村),周边地区(基层村)可根据实际联系情况确定合作村庄,其所属中心村不具备的服务职能可由互补中心村提供。

3.2 联合协议

生活圈协议的制定,是充分发挥行政力量、市场力量、社会力量各自优势的重要方式。基于政府管理角度开展的规划建设,其周期长、程序复杂、内容繁冗,不适合在中小尺度开展,如近来各地区大力推行村庄规划,其编制审批完成一般需要两三年,而这期间村庄发展可能已经出现了巨大变化。公共服务在基层的配置也是如此,缺少定期反馈修正的服务配给模式大都是低效的。生活圈联合协议的制定有效弥补了上述机制带来的问题。联合协议是对外公开、定时修正的,因而作为其发布主体的行政部门直接对居民负责,大大提高服务型政府的工作效率;将公共服务的投资建设权力部分交由市场,对各类资源的利用效率也将大大提高;同时作为社会力量参与生活圈建设的居民及社会组织,统一经营运作有利于其对地区发展的促进作用。通过联合协议的制定,明确了城乡社会管治中三方的工作内容与合作方式,将现有相互独立的公共产品供给主体有机结合起来,从而实现城乡社会管治模式的转变。

3.3 生活圈体系

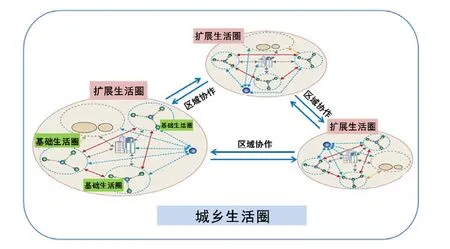

生活圈提出的在城乡基层开展公共服务有效配置的思路,并不是以单个生活圈建设为目的,而是以形成由小到大、从基层到宏观的生活圈体系为目标[16]。根据日本生活圈建设经验,不同资源在不同等级的生活圈配置中有效性不同。政府部门在宏观层面的资源配置,能够有效针对城乡公共服务不均衡的状况,促进公共服务在大范围内的均等化配置;市场部门在中观层面促进各类资源的高效组合最具优势,能够助力集约化发展;而在城乡社区及以下的微观层面中,社会力量的多元性、时效性则为政府和市场供给的不足提供了最为有效的补充。因而,构建尺度适合、权责明确的生活圈体系,是生活圈建设有序进行的重要保障。根据上述不同尺度下管治主体的作用特点,将生活圈划分为三级体系“城乡生活圈——扩展生活圈——基础生活圈”。城乡生活圈以行政边界为参考,促进行政权力在辖区内公共服务均等化方面的最大作用;扩展生活圈以经济发展的组合效益为依据,最大限度实现企业引导下的资源流动;基础生活圈以个人生活为核心,探索自助、互助、公助、公助的不同合作模式,实现生活范围内各类需求的基本满足(图3)。

4 基于生活圈的城乡管治实践——广东鹤山市的案例

鹤山是我国著名的侨乡之一,现为广东省江门代管县级市,1993年撤县设市。2014年土地面积1 108 km2,常住人口50万,人均GDP4.6万元。2004年后鹤山经济发展进入瓶颈期,人口吸引力下降、土地开发停滞、产城分离、城乡发展差距持续拉大等问题开始显现。公共服务以自上而下的配置方式为主,尤其是乡村地区,居住分散,公共服务不足,管治失控现象较为严重[18],亟需新的城乡管治思路,对公共资源进行有效配置,促进资源利用效益的最大化。因此本文以鹤山为例,对基于生活圈的城乡管治方式进行分析尝试。

图2 生活单元合作形态示意图

图3 生活圈体系示意图

4.1 鹤山市的生活圈/管治单元类型

4.1.1 基础生活圈

基础生活圈是保障居民最基本生活需求的单元,根据城乡不同的空间布局和行为方式特点,可以划分为城区基础生活圈和乡村基础生活圈。

城区基础生活圈,一般半径为500—800 m,根据居民步行出行时间调整。城区基础生活圈内,以人均指标衡量公共服务水平,低于平均水平或缺少某些服务的,考虑通过相邻基础生活圈之间的合作,实现圈域内公共服务共享。

乡村基础生活圈,一般半径不超过1 km,根据居民为获取基本服务付出的时间距离调整,一般以自然村为单位。在乡村生活圈中,需考虑村庄与周边村庄之间的联系,开展突破行政边界的服务合作。

4.1.2 扩展生活圈

扩展生活圈是若干基础生活圈通过协议形成的圈域。一般以经济发展好、公共服务建设集中的城乡居民点作为中心,实现圈内的公共服务资源统筹安排。乡村地区的扩展生活圈通常由中心村和经济社会联系密切的若干周边村庄构成,城区的扩展生活圈通常由核心社区和若干周边社区构成。扩展生活圈内需要进行交通网络优化和教育、医疗、社会福利等资源的共享。

鹤山作为一个南方沿海工农业混杂地区,其扩展生活圈大致可分为3类:(1)产业主导类。圈域内一般有多个不同类型的产业园区,生产性服务设施较为齐备,生产空间与生活空间存在分离现象,生活服务配套不完备。此类地区需要从完善最基本的生活服务功能出发,与相邻生活圈制定区域合作协议,建立跨区域的生活圈服务体系;(2)生活主导类。生活服务设施相对齐全,生活质量普遍较高,工业园区内职住空间分离的现象比较明显。此类地区需要通过建设生活圈之间的交通网络,加强与产业园、乡村地区的联系,实现服务功能效益的最大化。(3)乡村类。乡村或生态农业园区,需要进行“中心村—基层村”的体系建设,实现各项资源的最优配置。同时需要加强与邻近生活主导单元圈域的交流,补充服务功能不足。

4.1.3 城乡生活圈

城乡生活圈是以行政边界为依据、由若干扩展生活圈组合形成的圈域,是通过行政力量管理区域公共资源的高级单元,通过城乡一体化的公共服务建设,在宏观层面保障公共资源的均等化布局。

4.2 鹤山市的生活圈管治体系

根据上述生活圈层划分方法,结合鹤山市空间现状,可将鹤山市生活圈管治体系划分为上述3个层次,即基础生活圈、扩展生活圈和城乡生活圈(图4)。

图4 鹤山生活圈体系示意图

图5 基于生活圈的管治理念示意图

在基础生活圈内,积极开展资源的整合管理。对内部公共服务进行评价,明确优势与不足,提出需要完善补充、能够与其他生活圈开展合作的基本方案。

在扩展生活圈内,根据各圈域内生产、生活、生态的实际情况,重点开展教育、医疗、产业、社会、交通等方面的联合协议服务。

在城乡生活圈内,针对各个生活片区的实际生活服务供给情况,提出不同服务功能的统筹布局方案。

4.3 基于生活圈的管治方法

通过鹤山生活圈形成自下而上的分工体系,缓解管治主体间矛盾。管治强调政府、市场、社会所代表的三方力量以协调方式达到管理的最佳效益。西方社会中,市场在资源配置中占绝对主导地位,政府通过行政手段填补市场不能涉及的服务范围,市民社会提供的资源作为补充(图5a)。在我国的公共资源分配中,自上而下的行政力量占主导地位,同一尺度下的市场力量与社会力量较难在协商中体现其话语权和决定权,因而,以各主体平等协商展开的管治往往难以产生期待的效果。

基于生活圈的城乡管治方法中,政府、市场、社会是3个不同层次圈域的主体,最大限度减少协商过程中产生矛盾的可能性,同时在各层次实现其力量的最大效益(图5b)。城乡生活圈层面,政府作为资源分配主体,通过行政力量统筹管理,保障宏观区域范围内的公平性,同时对下一层次的市场行为进行限制和监管。扩展生活圈层面,市场作为资源管理的主要手段,追求中观层面的资源配给的效率性。基础生活圈层面,市民社会培育的民间力量和社会团体作为服务居民基本生活的主体,与市场相互协作,实现对个体最优服务的供给。政府从全面控制公共服务配置,转变为通过规范化制度监督市场行为、管理并服务社会组织,三者从争夺话语权的对立状态转变为权责相辅的合作状态。

5 讨论与结论

生活圈作为一个来自日本的理念,其研究和实践开展都有其背景和时代要求。这里仅以鹤山市为例,从前期研究的角度为开展城乡管治提供一些思考。在当前中国的城乡协调状况下,实践生活圈理念应有选择、有条件地开展,充分考虑:(1)圈域协作的可能性。这与地区间的行政辖区变迁、历史文化渊源和经济发展模式密切相关;(2)市民社会的发育程度。鹤山较多民间团体的发育是其生活圈理念推行的有力保证;(3)政府简政放权的作为能力。在中微观层面将管理权力一定程度归还市场和社会,对政府的管理能力是一种考验。

管治理论从合作的角度出发,寻找突破市场与计划二元思维的社会运作方式,它强调权力的再分配,认为管治就是合作。这一理念对我国开展新时期的城乡统筹发展,解决自上而下的公共产品供给模式遇到的问题有重要参考作用。生活圈理念是通过区域协作,引导政府力量、市场资本和社会力量形成共治格局,因此有自助、互助、公助、共助相结合的管治模式,实现资本、政府、社会在公共产品供给上的相互补充,促进公共资源在宏观层面的均衡布局。目前,我国正面临社会经济的全面转型,城乡社会建设中公共资源有限、分配不均衡等问题极为突出,优质高效的公共服务的供给必须充分发动社会资本和公众力量,生活圈的理念及实践经验为我国城乡管治的改革提供了发展思路。当然,生活圈的形成不应是强制的,而是以相互信任、通力协作为基础。

参考文献References

[1]张京祥,葛志兵,罗震东,等. 城乡基本公共服务设施布局均等化研究——以常州市教育设施为例[J]. 城市规划,2012(2):9-15. ZHANG Jingxiang, GE Zhibing, LUO Zhendong, et al. Research on equalized layout of urban and rural public facilities: a case study of educational facilities in Changzhou [J]. City Planning Review, 2012 (2): 9-15.

[2]杜晓溪. 城乡协调发展背景下政府职能转变研究[D]. 武汉:华中师范大学博士学位论文,2011. DU Xiaoxi. Research on the transformation of government functions against the background of coordinated urban-rural development [D]. Wuhan: The Dissertation for Doctor Degree of Central China Normal University, 2011.

[3]胡燕,孙羿,陈振光. 中国城市与区域管治研究十年回顾与前瞻[J]. 人文地理,2013(2):74-78. HU Yan, SUN Yi, CHEN Zhenguang. A review on the research of urban and regional governance in China [J]. Human Geography, 2013 (2): 16-19.

[4]陈振光,胡燕. 西方城市管治:概念与模式[J].城市规划,2000,24(9):11-12. CHEN Zhenguang, HU Yan. The urban governance in the west: contents and mode [J]. City Planning Review, 2009, 24 (9): 11-12.

[5]顾朝林,王颖. 城市群规划中的管治研究——以绍兴城市群规划为例[J]. 人文地理,2013(2):61-66. GU Chaolin, WANG Ying. Governance of urban agglomerations: a case of Shaoxing [J]. Human Geography, 2013 (2): 61-66.

[6]罗小龙. 转型中国的地方管治:海外学者的观点[J]. 人文地理,2009(6):24-35. LUO Xiaolong. Local governance in transitional China: views from oversea scholars [J]. Human Geography, 2009 (6): 24-35.

[7]胡燕,孙羿,陈振光. 邻避设施规划的协作管治问题——以广州两座垃圾焚烧发电厂选址为例[J]. 城市规划,2013(6):16-19. HU Yan, SUN Yi, CHEN Zhenguang. Collaborative governance in NIMBY facility planning: lessons from site selection of two incineration power plants in Guangzhou [J]. City Planning Review, 2013 (6): 16-19.

[8]罗小龙,张京祥. 管治理念与中国城市规划的公众参与[J]. 城市规划汇刊,2001(2):59-62. LUO Xiaolong, ZHANG Jingxiang. The theory of governance and public participation in urban planning in China [J]. Urban Planning Forum, 2001 (2):59-62.

[9]肖作鹏,柴彦威,张艳. 国内外生活圈规划研究与规划实践进展述评[J]. 规划师,2014(10):89-95. XIAO Zuopeng, CHAI Yanwei, ZHANG Yan. Overseas life circle planning and practice [J]. Planners, 2014 (10): 89-95.

[10]McManus P J, Walmsley N, Argent S, et al. Rural community and rural resilience: what is important to farmers in keeping their country towns alive? [J]. Journal of Rural Studies, 2012 (28): 20-29.

[11]日本遠隔医療学会. 図説日本の遠隔医療[M].高崎,2013.

[12]小林好宏. 都市的便益の最適供給:広域生活圏を中心に[D]. 札幌:北海道大學,1979.

[13]冨田正彦. 都市と農業の共生を新たな地域生活圏の創造で[J]. 学術の動向,2001(3):60-66.

[14]岡田憲夫,亀田雄二. 過疎地域の経済活性度に関する研究生活支援施設の経営成立性からみて[J]. 1986(4):29-36.

[15]森川洋. 定住自立圏構想は人口減少時代の地方圏を支えうるか[J]. 自治総研通巻,2014 (11):79-96.

[16]山 崎朗,藤本 典嗣.「 生活圏域」の特質と階層性一一「二層の広域圏」にもとつく事業所立地分析[J]. 経済学研究,2004,71(1):109-123.

[17]宋劲松,罗小虹. 从“区域绿地”到“政策分区”——广东城乡区域空间管治思想的嬗变[J].城市规划,2006(11):51-56. SONG Jinsong, LUO Xiaohong. From regional Greenland to policy zoning: change of regional urban-rural spatial governance in Guangdong [J]. City Planning Review, 2006 (11): 51-56.

Study on Urban-Rural Governance Based on a Life Circle Approach

刘云刚 侯璐璐

摘 要既有的城乡管治理论强调多方协作参与,但对中国国情条件下具体参与机制总结不足。基于日本生活圈规划的组织理念,探讨政府、市场、社会共同合作的公共服务供给和城乡管治模式,指出生活圈的构建有利于发挥城乡管治中各主体的积极作用,化解我国目前城乡一体化建设中公共服务供给不足的问题,实现区域共赢发展。具体以广东省鹤山市为案例,尝试通过生活圈规划应对公共服务供给低效不足的现状,形成宏观、中观、微观多层面多元的公共服务配给方式,以期为我国开展基于生活圈的城乡管治提供可借鉴的思路。

AbstractTo solve the problems we meet in the process of integrative development of countryside and city, learning from the practical experience of Japan, we study on the urban and rural governance method from the view of life circle. We find out that the supply model based on the cooperation of government, market and society performs well in supplying public service, which would help a lot in regional win-win development. By taking Heshan as an example, we try to build a life circle system which could put forward solutions to inadequate public services, offer various public goods, and provide basic ideas on how to realize the equalization of basic public services in China.

关 键 词生活圈 | 城乡规划 | 管治 | 协作 | 中国

KeywordsLife circle | Urban and rural planning | Governance | Collaboration | China

*基金项目:国家自然科学基金面上项目“珠江三角洲的日资集聚与日本人移民的空间形成”(41571130),国家自然科学基金面上项目“面向社会管理的政治地理学理论与实证研究”(41271165),国家自然科学基金重点项目“改革开放以来中国城市全球化:过程、格局、动力与空间”(41130747)资助。

作者简介

文章编号1673-8985(2016)02-0001-07

中图分类号TU981

文献标识码A