上海市职住关系和通勤特征分析研究

——基于轨道交通客流数据视角

Study on Job-Housing Relationship and Characteristic of Commuting in Shanghai: Based on the Perspective of Rail Transit Passenger Flow Data

许志榕

上海市职住关系和通勤特征分析研究

——基于轨道交通客流数据视角

许志榕

上海市城市规划设计研究院

助理工程师,硕士

0 引言

始于2012年的“大数据”热潮推动着研究学者对于各类反映人类行为活动的数据的研究。依托近年来发展迅速的物联网、互联网、云计算技术,大批行为数据应运而生,诸如交通卡刷卡数据、手机信令数据、空间定位信息、互联网采集数据等成为研究城市与人行为活动的新焦点。尤其是对交通卡刷卡数据的研究,受到了越来越多的城市/交通规划研究者的青睐,据不完全统计,国内外利用交通卡数据进行研究的学术期刊论文共有92篇,国外以美国、加拿大、韩国等学者的研究为主,国内的研究集中在北京、广州、深圳、昆明、南宁、昆明、苏州等地;研究领域主要包括数据处理与起讫矩阵推算、公共交通系统运行与管理、城市空间结构分析和出行行为与社会网络共4项;在这众多的文献中,研究轨交的(包含纯轨交的11篇,轨交与公交均有的27篇)共有38篇;同时,众多的研究面向分析和优化交通系统运行居多,而缺少对城市规划的支持[1],其中Roth等(2011)使用地铁刷卡数据对伦敦的多中心城市结构进行了评价[2],Medina和Erath(2013)利用交通卡刷卡数据计算了新加坡就业密度空间分布。在国内,以龙瀛等人为首的北京城市实验室(BCL)基于公交刷卡数据分析北京职住关系和通勤出行[3],作为一种突破性的探索研究,为学者从另一视角解读了城市空间的动态发展,为大都市区通勤研究提供了一种新的分析思路。周江评等(2014)在上述基础上分别识别了北京的居住和就业中心、过度通勤及通勤效率等问题[4]。针对上海的研究,从交通卡视角的分析仍然缺乏,手机信令数据的研究走在了前列。钮心毅(2015)等人利用手机信令数据覆盖范围广、样本量大、动态性强等特点,分析了上海市域职住空间关系,并对中心城通勤区进行了识别[5]。此举为大数据在上海的城市规划领域应用起到了引领作用。

城市公共交通是一个特大型城市内部体系得以良好运转的重要手段。上海市第5次综合交通调查报告数据显示,上海市民的公共交通出行比例达到20.7%,仅次于步行,占据出行方式第二重要的位置,而其在市民通勤中的作用则更为明显。在诸多公共交通方式当中,轨道交通发挥着举足轻重的作用,报告显示2014年上海轨道交通的出行占公共交通出行结构的51%,首次占据第一位[6]。对轨道交通出行的研究能够很好地反映城市空间结构的变化,其在通勤方面的作用为城市继续大力发展公共交通提供了有力的支撑。

本研究基于2015年4月上海市公共交通卡刷卡数据,分析上海市的职住关系和通勤出行特征,并以此来反映城市社会空间的变化情况。主要探讨如何对交通卡刷卡数据进行处理,基于城市空间数据和居民出行调查规则建立轨道交通出行OD数据模型,在数据模型的基础上提炼职住关系和通勤出行,分析通勤出行的时间、距离、空间分布等特征,并基于此对典型就业中心和大型居住社区周边站点进行应用分析。

图1 轨道交通线路与站点分布图

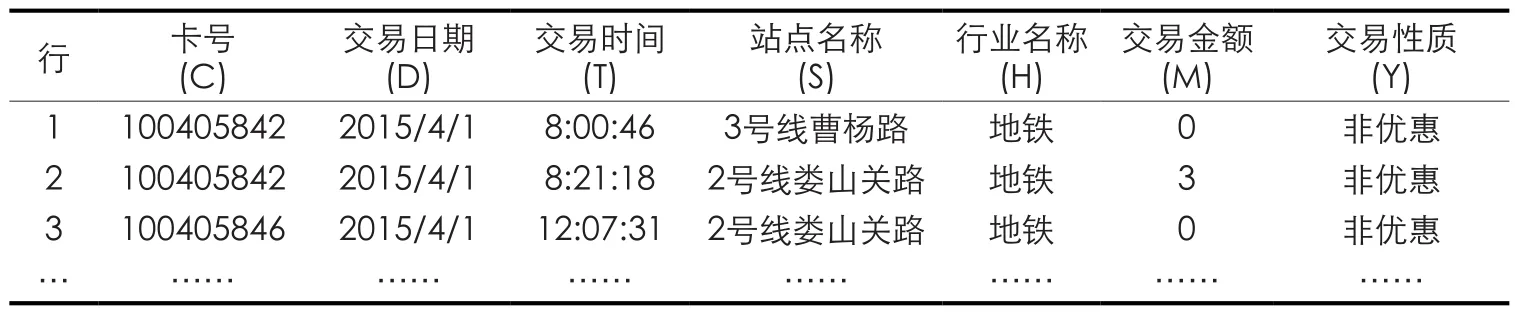

表1 原始交通卡刷卡数据样例表

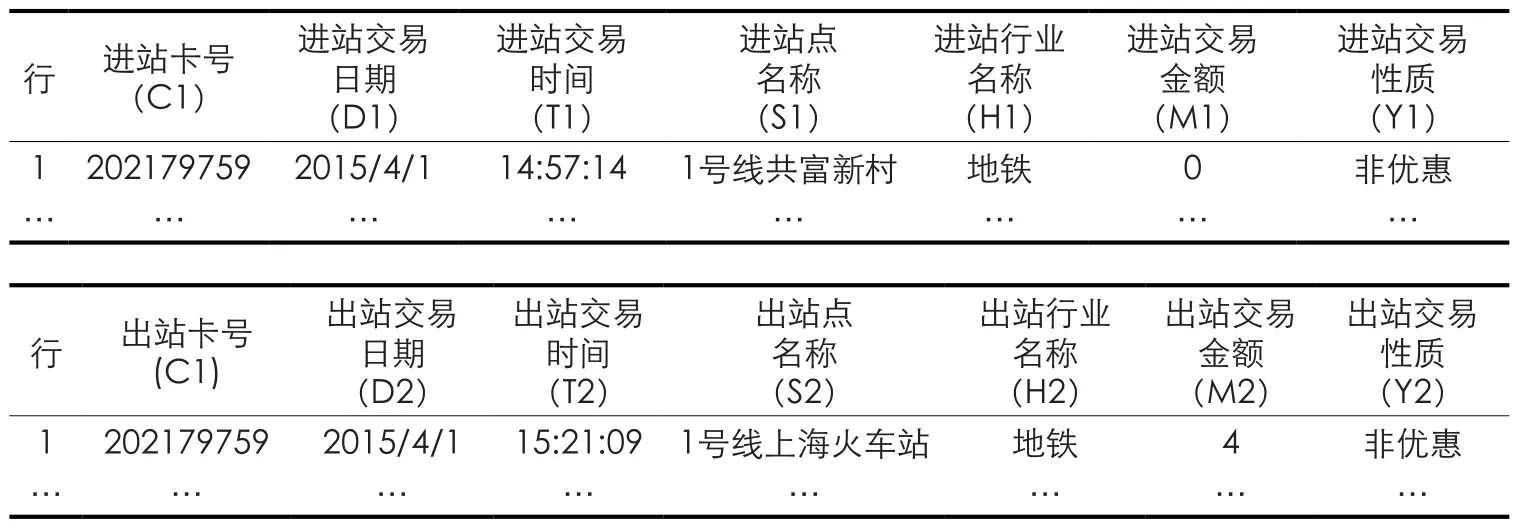

表2 初步完整出行数据表结构

1 数据

1.1 上海公共交通卡刷卡数据

本文所利用的刷卡数据为2015年4月上海市完整一月的刷卡记录,来源于上海公共交通卡股份有限公司的“公共交通卡”,是绝大多数在沪人员持有的可充值的交通卡,一定程度上一张卡可对应一个人员。刷卡记录包含的基本信息有:每张交通卡的卡号(C)、交易日期(D)、交易时间(T)、线路/地铁站点名称(S)、行业名称(H,分“地铁”、“公交”、“出租车”、“轮渡”和“P+R停车场”5类)、交易金额(M)、交易性质(Y,分“优惠”、“非优惠”和“无”3类)等信息(表1)。当月总刷卡数据量为4.14亿次,其中“地铁”刷卡量为2.49亿次。

乘坐上海地铁可使用的卡种类共有5种:来沪旅游商务卡(包括单程票、一日票、三日票)、公共交通卡、手机卡、免费乘地铁凭证、磁浮地铁一票通。计价方式采用“计程票制”,计价方式是按乘客乘坐里程计费:0—6 km(包括6 km)3元,6—16 km(包括16 km)4元,16 km后每10 km进级1元。

1.2 上海轨道交通路线、站点

截至2015年4月30日,上海市共有轨道交通线路14条(本文所分析的数据不包含磁浮线以及铁路金山支线),站点288个(同名不同线站算1个站),轨道运营线网长度(不含磁浮线)537 km(图1)。

2 方法

2.1 数据预处理与轨道交通的出行OD数据模型②出行OD(Origin Destination),即起终点间的交通出行。

2.1.1 一般出行规则

要基于交通卡刷卡数据分析轨道交通OD及职住关系和通勤出行③由于交通卡无持卡人年龄及职业属性,本研究所识别的通勤可能包含有学生上学、老年人定期社会活动等类似于成年人日常上下班的出行。,需要对原始数据进行3步预处理,从而得到出行OD数据模型。第一步,删除行业名称不为地铁的数据;第二步,识别每个卡号每次完整出行。完整的单次地铁出行应包含相邻的进站记录和出站记录,按交易日期(D)、卡号(C)、交易时间(T)、站点名称(S)、交易金额(M)先后对所有数据进行排序,依次识别相邻行的关系,当同时满足条件:CN=CN+1,DN=DN+1,SN<>SN+1,MN<>0时,初步认定第N行和第N+1行是一次完整的地铁进出站记录,并将所有字段内容合并到新行。依次遍历所有数据,得到初步完整出行记录,样例如表2。

2.1.2 虚拟换乘规则

第三步,虚拟换乘站的数据合并。上海地铁由于种种原因,存在着多个换乘站换乘需要出站然后再进站,又称虚拟换乘。截至2015 年4月30日,共有上海火车站1号线与3号线互换、上海火车站1号线与4号线互换、陕西南路1号线与10号线互换、虹桥2号航站楼2号线与10号线互换为虚拟换乘。上述4对共8种换乘方式将产生两次计费。根据上海地铁计价方式,使用上海公共交通卡在30 min内在上述车站换乘享受连续计费的优惠。例如,卡号CN由A站到达1号线上海火车站出站,并在30 min内换乘3号线上海火车站去往B站,则费用为A站到B站的连续收费费用。而使用一次性地铁票则需购票两次,分别计算A站到1号线上海火车站、3号线上海火车站到B站的分段票价总和。为此,将第二步所得的初步完整出行记录以交易日期(D1)、卡号(C1)、交易时间(T1)、进站名称(S1)、出站名称(S2)、交易金额(M)先后对所有数据进行排序,依次识别相邻出行记录的关系,当同时满足条件:

CN=CN+1,DN=DN+1,Tn+1-Tn<30min,

S1、S2满足{(S1N=“1号线上海火车站”AND S2N+1=“3号线上海火车站”)OR

(S1N=“1号线上海火车站”AND S2N+1=“4号线上海火车站”)OR

(S1N=“3号线上海火车站”AND S2N+1=“1号线上海火车站”)OR

(S1N=“4号线上海火车站”AND S2N+1=“1号线上海火车站”)OR

(S1N=“1号线陕西南路”AND S2N+1=“10号线陕西南路”)OR

(S1N=“10号线陕西南路”AND S2N+1=“1号线陕西南路”)OR

(S1N=“2号线虹桥2号航站楼”AND S2N+1=“10号线虹桥2号航站楼”)OR

(S1N=“10号线虹桥2号航站楼”AND S2N+1=“2号线虹桥2号航站楼”) }时,认定第N行到第N+1行是虚拟换乘,并修改第N行的值令S2N=S2N+1,T2N=T2N+1,MN=MN+MN+1,同时删除第N+1行的记录。

由此得到最终的上海地铁2015年4月的完整OD数据模型。统计表明,上海地铁当月有效出行记录122 486 666次,平均每天4 082 889次。其中,工作日21天出行记录94 846 716次,平均每天4 516 510次;非工作日9天出行记录27 639 950次,平均每天3 071 106次。

2.2 职住地站假定

根据《上海市第五次综合交通调查报告》数据显示,上海中心城地铁站点半径600 m范围覆盖47%人口和岗位,中心城周边地区站点半径1 000 m范围覆盖17%的人口和岗位。显然,地铁站点无法覆盖上海所有人口和岗位,故持卡人在某站上车或下车,并不一定就在附近居住或就业,可能存在其他交通方式或步行到达地铁站。故在此定义居住地站和就业地站来代替居住地和就业地④由于交通卡刷卡数据的公交车部分缺少刷卡站点信息,仅有刷卡线路信息,难以准确模拟交通出行,故在此仅研究地铁通勤的出行。有关地铁接驳方式的比例将在下一章节3.2中分析。。

使用地铁OD数据模型识别持卡人的居住地站与就业地站,首先利用一日刷卡数据进行职住地站的定义,最后综合每个工作日的识别结果进行综合分析,给出最终的职住地站。居住地站和就业地站的识别过程是相互独立的,但每张卡的居住地站与就业地站不能相同。Barry等的出行模式假说提出,大部分乘客会回到上一段出行的终点来作为下一段出行的起点,而且当天的最后一段出行的终点与当天的第一段出行的起点一致[1]。基于此并借鉴龙瀛等人的研究[4],我们假设每个交通卡每日的第一次进站为居住地站;同时,定义持卡人在某地停留时间超过6 h(首个地点即居住地站除外),可认为该地是持卡人的就业地站,即假设持卡人某日在某站出站后,并在超过6 h之后在同一站点刷卡进站,即设定该站为持卡人的就业地站。

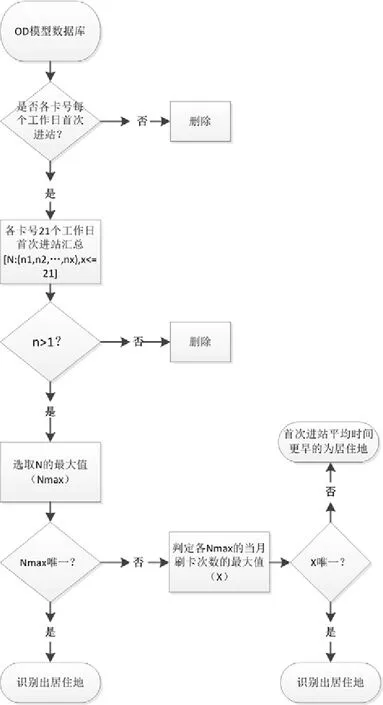

图2 基于工作日数据识别居住地站

2.3 基于工作日数据识别职住地站

由于交通卡每日刷卡记录存在差异,利用一整月的工作日数据来进行汇总分析才能准确识别持卡人的职住地站。以居住地站识别为例,建立一定的识别规则并利用决策树方法进行综合分析(图2)。利用轨交出行OD数据模型,首先判定首次进站记录。识别每一次出行是否为各卡号每个工作日的首次进站,剔除结果为否的出行记录。然后,汇总首次进站记录。汇总各卡号21个工作日首次进站的记录,并将汇总值里的最大值且大于1的进站记录作为居住地站。第三步,唯一性判定。上述所获最大值可能存在多个记录站,当某卡号于当月首次进站的最大记录等量地出现在两个或多个站时,将判定各站当月刷卡次数,选取刷卡次数最多者为居住地站;如此值仍不唯一,则选取首次进站平均时间更早的为居住地站。同理,就业地站的识别与居住地站的识别类似。

2.4 通勤OD识别⑤本文所研究的通勤特指从起点(居住地)到终点(就业地)的单一方向。

利用上述所识别的各卡号最终职住地所在站,可确定各卡号的通勤OD,通勤时间和通勤距离可简化为居住地站到就业地站的时间和距离。通勤时间是指从居住地站上车到就业地站下车的时长。利用轨交出行OD数据模型,仅需判断各工作日内,各卡号出行记录中进站为居住地站、出站为就业地站的记录,便可计算该次通勤时间。利用工作日内所有的通勤出行记录,可计算通勤的平均时间。通勤距离可以通过轨交站点和线路的GIS图层进行距离计算,同样也可以计算职住站点之间的欧氏距离。

3 职住识别与通勤特征分析

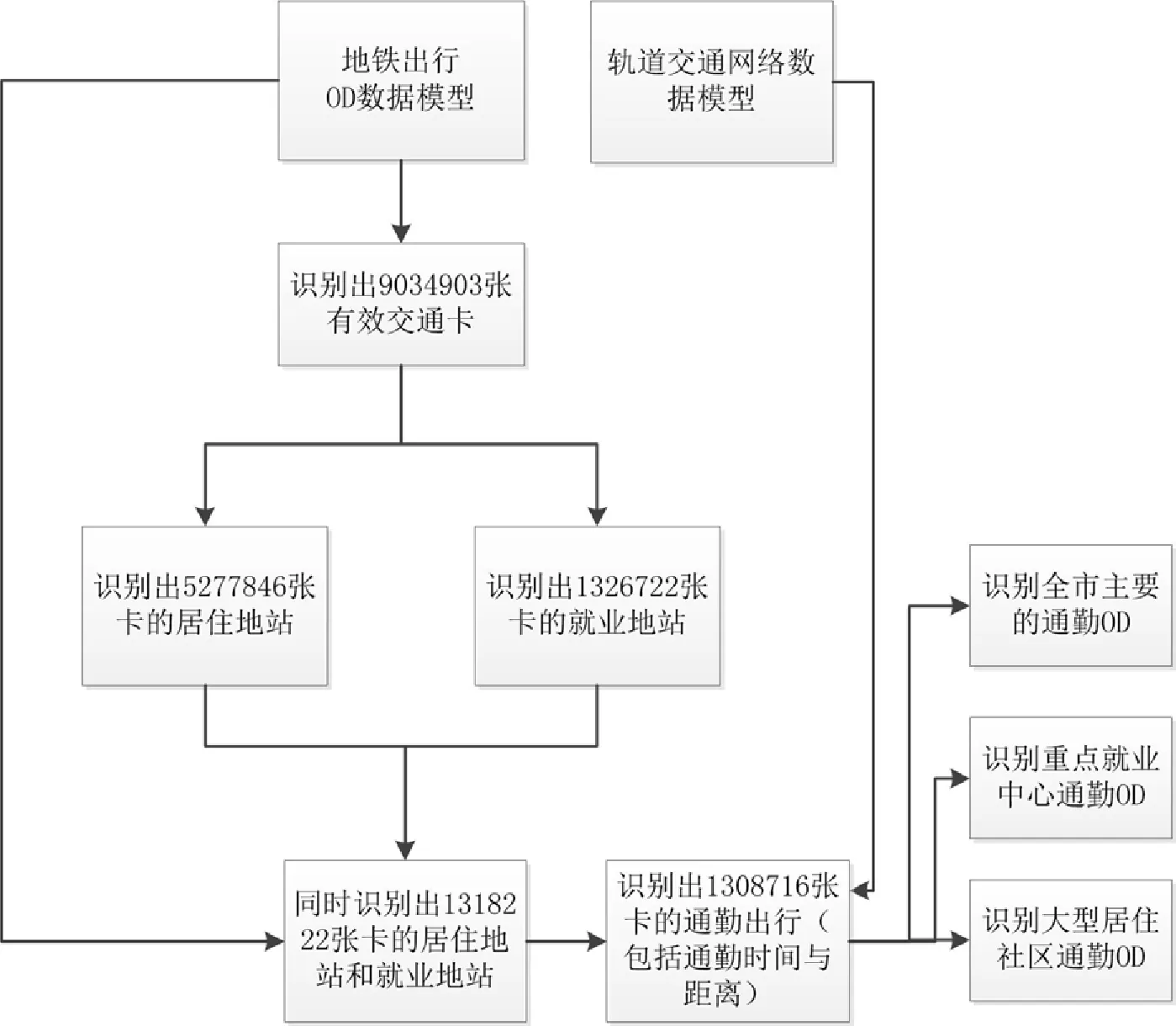

本研究利用Microsoft SQL Server对原始刷卡表格数据进行数据预处理、数据库建库、数据模型生成和数据挖掘,利用ESRI ArcGIS对轨道交通站点和线路进行空间数据库建库及空间分析。最后将表格数据与空间数据关联,对结果进行可视化分析。基于上述工具,分析过程和研究结果一览如图3所示。

图3 识别职住地站和通勤出行的过程和结果概览

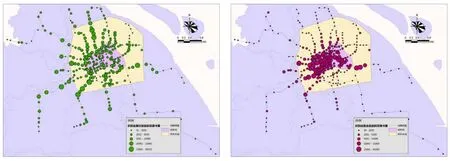

图4 居住地站(左)与就业地站(右)视角的交通卡量统计分布图

表3 各空间范围内的居住地站与就业地站识别量统计

3.1 职住地站识别结果

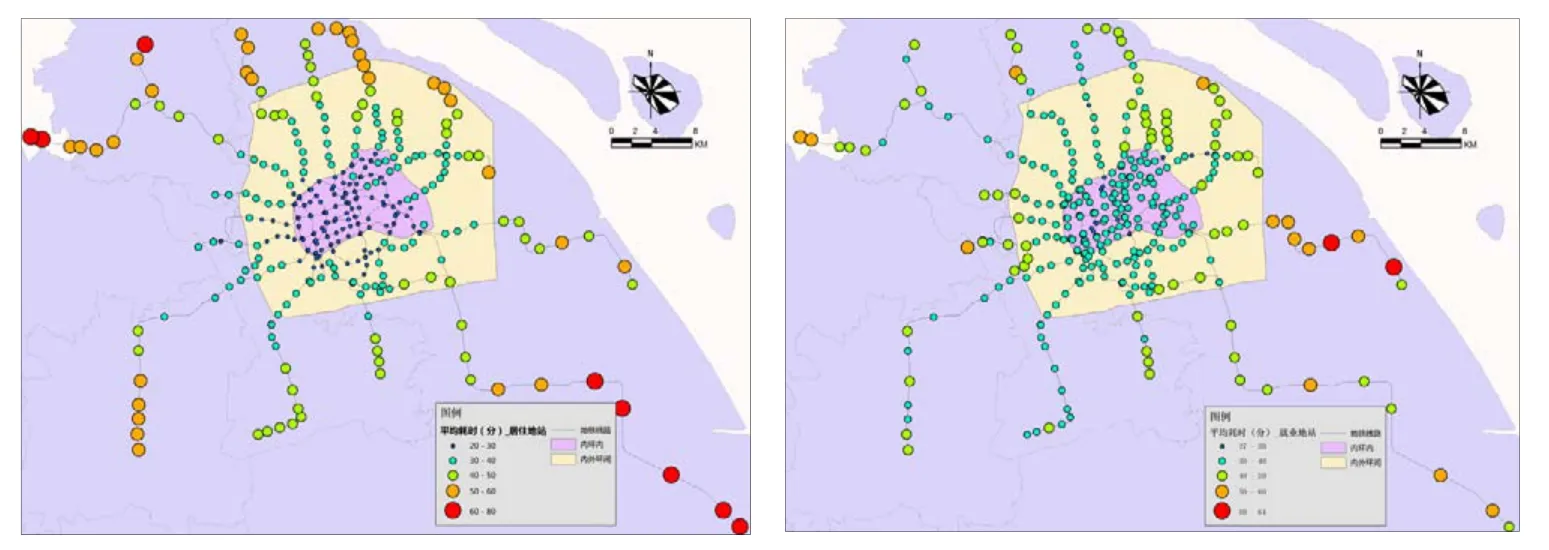

基于地铁OD数据模型识别出的当月乘坐地铁的公共交通卡共有8 974 314张。基于工作日数据识别职住地站的规则规定了必须具有1次以上的居住地站(或就业地站)且首站为地铁才可进行识别,据此识别出了2 549 304张卡(占总量的28.41%)的居住地站和1 327 731张卡(占总量的14.79%)的就业地站。综合分析职住地站数据,发现共有1 318 222张卡(占总量的14.69%)的居住地站与就业地站均被识别。将居住地站与就业地站的交通卡量在空间上表达如下图4。

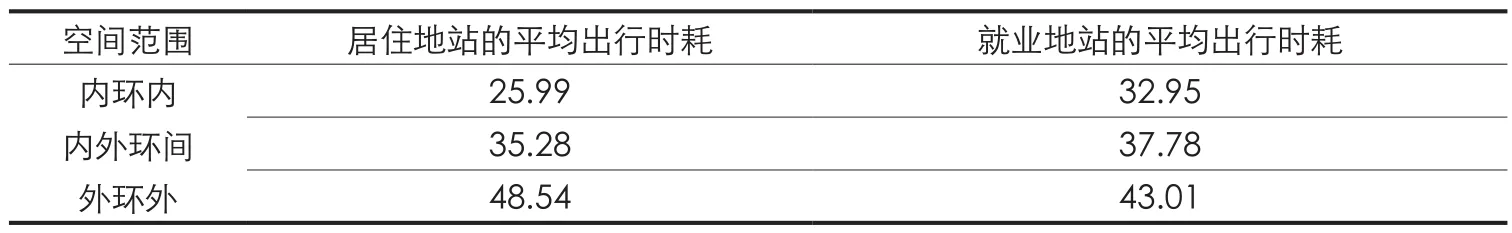

为了更好地在空间尺度上表达职住地站分布,依据内环内、内外环间、外环外3个空间范围对所识别的量进行统计(表3)。结果显示,居住地站在3个空间范围内识别的量差距不大,但就业地站则主要分布在内环内,占比超过一半。

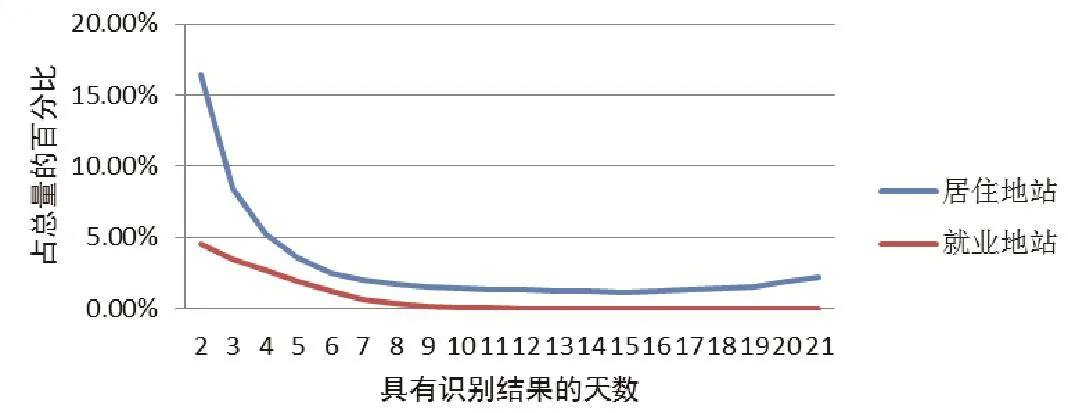

职住地站的识别是通过21个工作日的记录进行的,随着每张卡可识别天数的增长,识别出的居住地站和就业地站占总量的百分比也随之减少(图5)。

图5 职住地站识别天数对应的识别卡量占比

图6 持卡人的通勤出行次数分布情况图

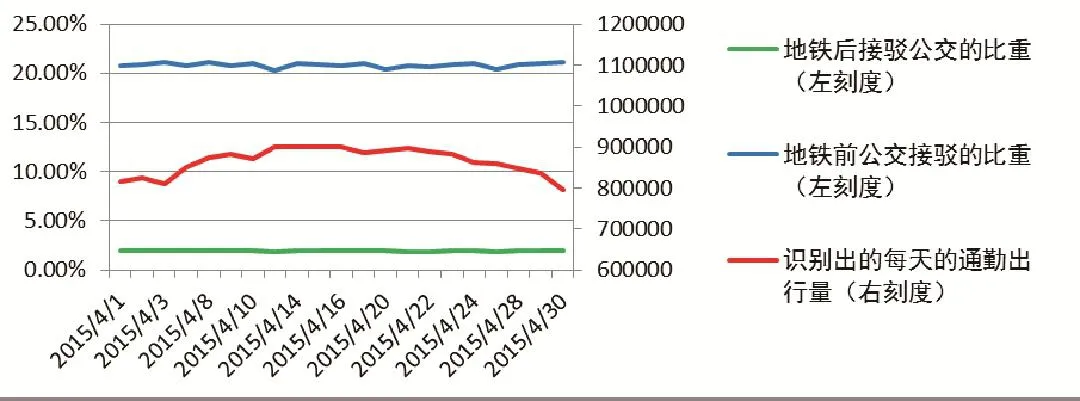

图7 各职住地站公交接驳比重

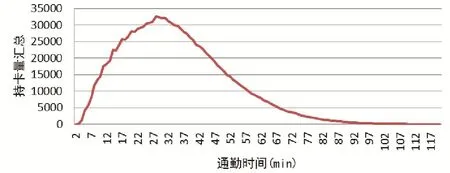

图8 不同通勤时间的持卡量分布图

图9 各居住地站(左)和就业地站(右)视角的通勤平均时耗图

图10 主要通勤OD的出行量分级图

表4 各空间范围内的居住地站与就业地站识别量统计(单位:min)

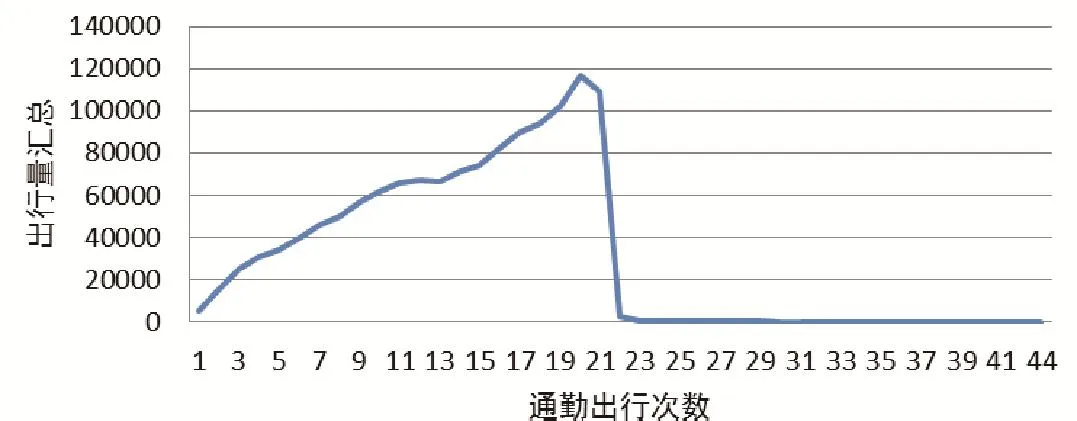

3.2 通勤OD识别结果

在1 318 222位既有居住地和就业地的持卡人中,识别了1 308 716位持卡人的通勤出行⑥通勤出行识别数比职住地识别数要少一点,可能存在少量出行者其每日出行是居住地站到A站办事(就医、送孩子上学等情况),然后再从A站到就业地站上班的情况。,记录的21个工作日通勤出行总和为18 197 842次,平均每天866 564次。识别的持卡人的通勤出行次数分布情况见图6。当可识别次数小于21次时,识别的通勤出行量随着次数的增加而增多,出行次数19、20、21次的持卡人最多。次数超过10次(即超过当月21个工作日的一半)的通勤出行为943 232,占72.07%。

为识别各持卡人在地铁通勤出行前是否存在其他交通方式的通勤出行,对识别出通勤出行的1 308 716位持卡人工作日出行的接驳方式进行分析,如图7,平均每天识别的通勤出行量865 790次,居住地站含有“公交—地铁”接驳方式的比重达到20.83%,就业地站含有“地铁—公交”接驳方式的比重达到1.92%。表明居住地站的识别存在1/5左右的误差,但就业地站的识别误差很小。

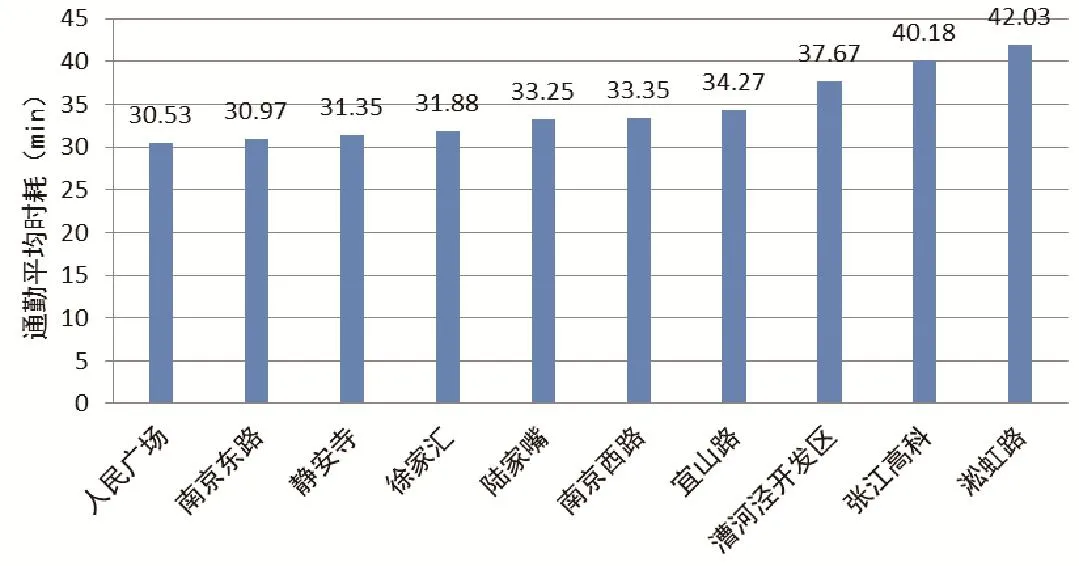

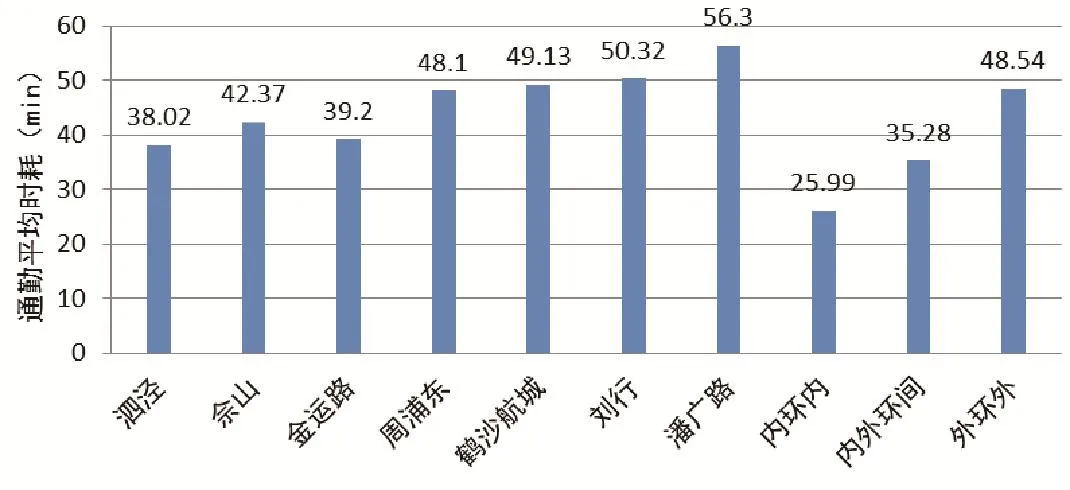

剔除出行时间少于2 min、多于3 h的出行⑦上海地铁站与站间最短运行时间约为2 min,而最长的为11号线花桥站至16号线滴水湖站,出行时间一般不超过3 h。,统计通勤出行的平均时间为34.82 min,与交通大调查的35 min接近⑧《上海市第五次综合交通调查报告》数据显示,上海地铁平均出行时耗为62 min,其中轨道系统内时耗为35 min,轨道系统外时耗为27 min。本文研究的通勤时间特指轨道系统内的时耗。。对各持卡人的平均通勤时间进行分布统计(图8),发现大部分人乘坐地铁通勤时间在8—57 min,尤其以23—33 min的人居多。从空间视角分析,居住地站的通勤时耗呈向外递增的圈层现象,内环内的居住地站通勤出行时耗显著低于内外环间、外环外的居住地站,即居住在内环内的人乘坐地铁通勤耗时最短(图9左、表4);从就业地站视角分析,圈层现象则不那么明显(图9右)。统计持卡人地铁通勤出行的平均距离为12.4 km,欧式距离为11.7 km。

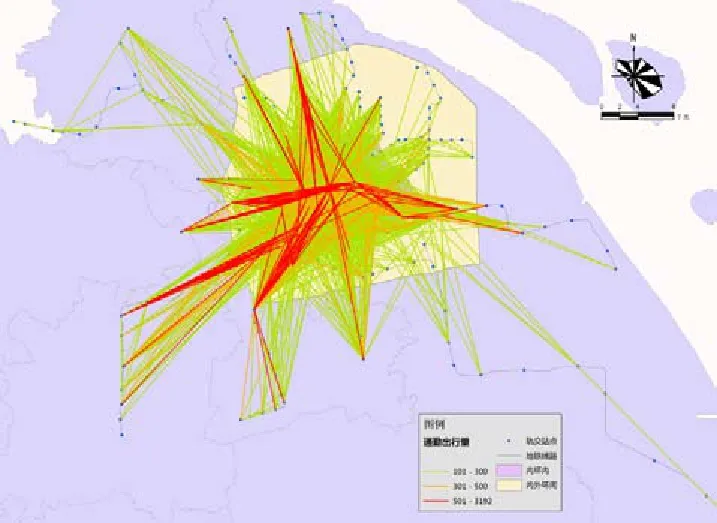

3.3 通勤出行的可视化

为了更好地展现上海轨道交通的通勤出行形态,将识别的通勤出行进行空间化。将288个地铁站点两两建立OD矩阵,并与识别出的通勤出行相关联,保留有出行记录的OD。每个OD代表一个方向的通勤出行,属性包含有该OD的识别通勤出行量、平均通勤时间、通勤距离。将各通勤出行在空间上可视化(图10),发现主要的通勤大客流(深红色线)分布在1号线、2号线、9号线,少量分布在5号线、7号线、8号线等其他线路间。

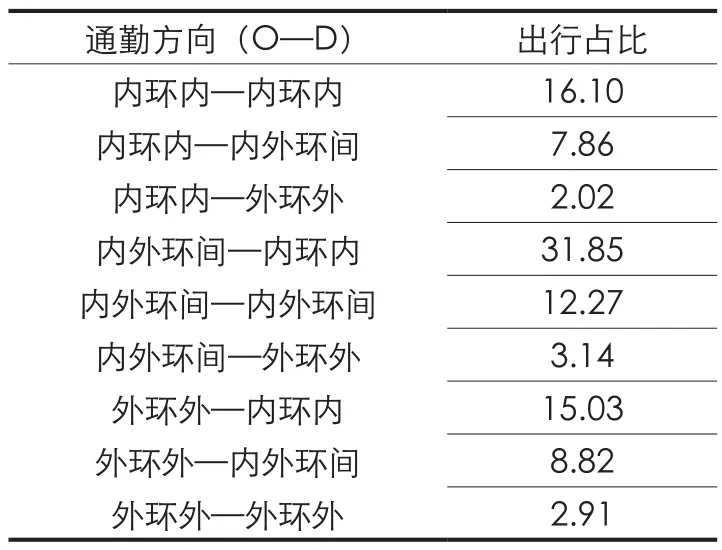

从空间范围统计发现,内外环间到内环内的通勤量是最大的,占总通勤量的31.85%,其次是内环内到内环内、外环外—内环内,分别占16.10%、15.03%,三者之和达62.98%(表5),这更加验证了上海地铁通勤出行的向心性。

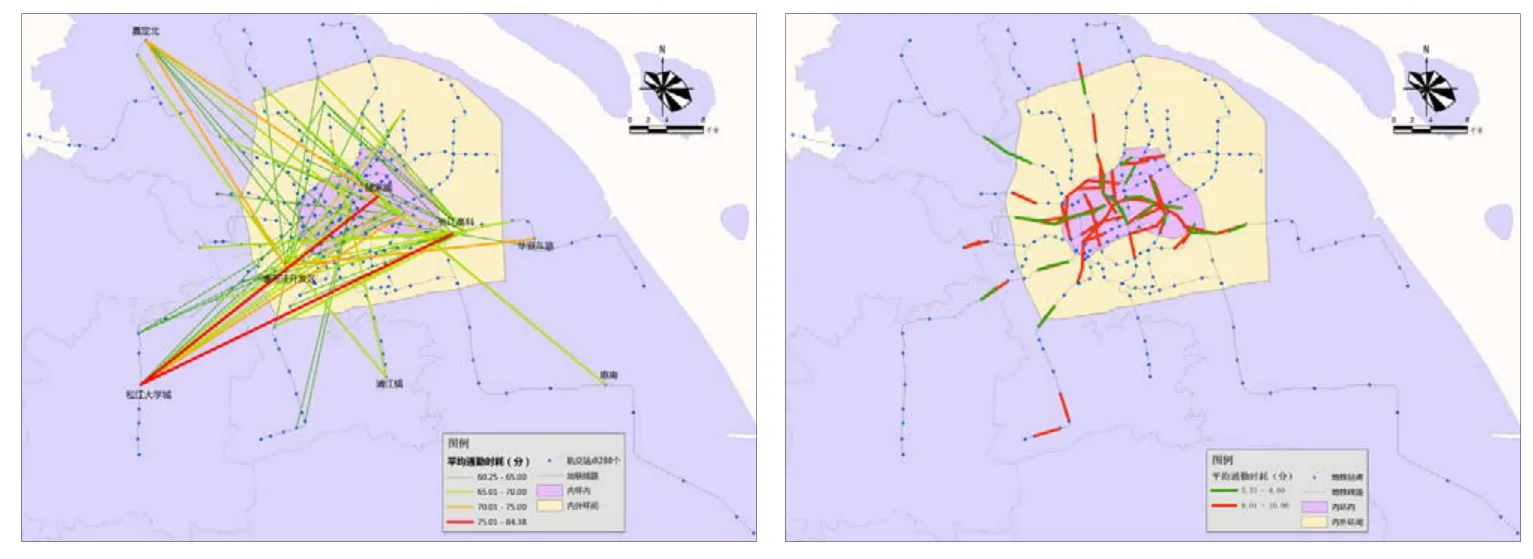

分析上海地铁的极端通勤出行发现,通勤时间超过60 min的占总量的8.33%。选取出行量大于100次、平均通勤时耗大于60 min的通勤OD进行可视化(图11左),发现长时耗的通勤主要是从新城到中心城大型就业中心之间的出行,典型的长距离通勤出行有松江大学城到张江高科(84.38 min)、松江大学城到陆家嘴(78.43 min)、嘉定北到陆家嘴(73.23 min)、嘉定北到漕河泾开发区(71.73 min)等。同样地,选取出行量大于100次、但平均通勤时耗低于10 min的通勤OD(图11右),发现短时间的地铁通勤出行主要集中在内环内。

图11 通勤时间>60min(左)和<10min(右)的地铁通勤OD分布图

图12 三经普街道镇尺度就业岗位密度分析图

图13 去往人民广场、淞虹路(左)和张江高科、漕河泾开发区(右)的通勤OD可视化图

图15 大居出发的通勤OD可视化图

表5 各方向通勤出行占比数据表(单位:%)

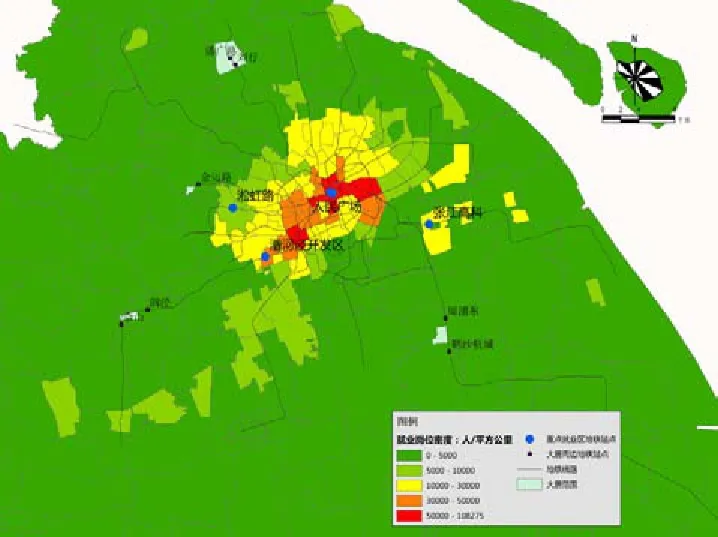

4 典型地区通勤特征分析

研究发现,无论是主要通勤出行还是极端通勤出行,各大就业中心对客流量的吸引还是非常强的。为此,着重分析各就业中心的通勤情况。根据上海市及下属各区县第三次经济普查数据主要公报,分析了街道镇尺度上海市的就业岗位密度,并从中挑选了4个所在街道/镇就业密度各不相同且具有典型代表的地铁站,分别是人民广场、漕河泾开发区、张江高科和淞虹路。同时,也重点关注几个大型居住社区的地铁通勤情况,选取了顾村(刘行站和潘广路站)、江桥(金运路站)、泗泾(泗泾站和佘山站)、周康航(周浦东站和鹤沙航城站)4个大型居住社区(图12)[7]。

图14 到达各就业中心站通勤平均时耗统计图

图16 各大居地铁站出发的通勤平均时耗与全市水平比较图

表6 各大居通勤OD前三名统计表(单位:人)

4.1 典型就业中心分析

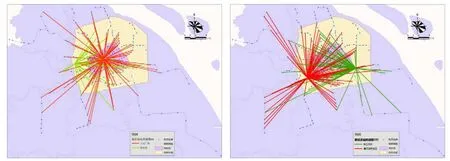

分析主要就业地站的通勤出行与通勤时间,识别去往4个就业地站的通勤出行并从中挑选出行量大于100的通勤OD进行可视化(图13)。从通勤来源看,位于市中心的人民广场对全市各个方向的通勤吸引水平相当,辐射范围最广;漕河泾开发区辐射范围略小于人民广场,但其对西南方向的辐射性更强;张江高科类似于漕河泾开发区;而临空经济园区所在的淞虹路则相对辐射范围较小。从通勤时间上看,到达内环内各就业站的平均通勤时间差距不大,内环外的漕河泾开发区、张江高科和淞虹路显著长于内环内的就业站(图14)。

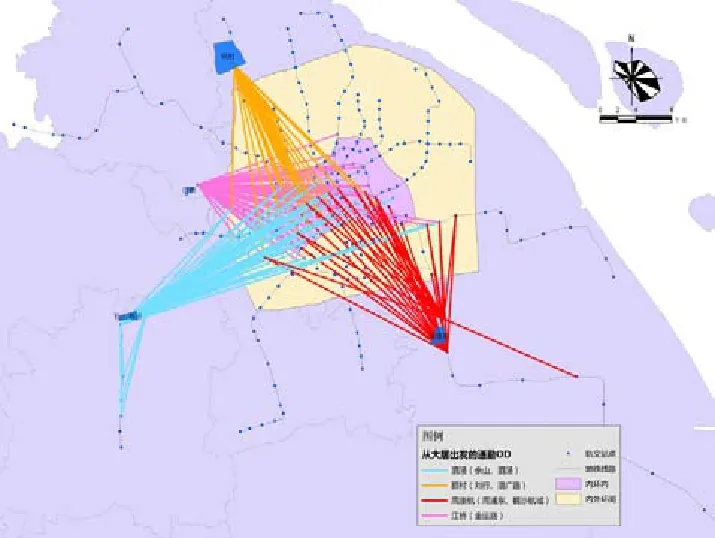

4.2 大型居住社区分析

大居方面,识别从7个大型居住社区站点出发的通勤出行,并选取通勤出行量大于50 的OD进行可视化(图15)。结果显示,各大型居住社区站点出发的通勤出行方向各不相同,泗泾地区主要前往漕河泾开发区周边站点,周康航地区主要前往2号线地区诸如张江高科及陆家嘴地区,顾村地区主要前往7号线静安寺、长寿路附近,江桥地区则主要前往13号线的真北路及长寿路附近,地铁通勤量最高的是泗泾地区,显著高于其他3个大型居住社区(表6)。这也反映了大型居住社区出行的主要方向并非完全是内环内,而是呈现了一定的就近就业特征。通勤时间上泗泾、江桥平均时耗较少于周康航、顾村,但四地均显著高于外环内的平均水平(图16)。

5 结论与讨论

本研究基于2015年4月上海市公共交通卡刷卡数据,创建一般出行及虚拟换乘规则,建立上海轨道交通出行数据模型,并结合轨道交通网络空间数据模型,识别基于地铁出行的城市居民居住地、就业地和包括通勤时间、距离、空间分布等在内的通勤特征信息,并基于此对典型就业中心和大型居住社区周边站点进行应用分析。据此识别出了2 549 304张卡(占总量的28.41%)的居住地站和1 327 731张卡(占总量的14.79%)的就业地站,其中共有1 327 731张卡(占总量的14.69%)的居住地站与就业地站均被识别,识别出地铁通勤出行的持卡量共有1 308 716;地铁平均通勤时间34.82 min,平均通勤距离为12.4 km;居住地在内环内、内外环间及外环外各站的持卡人相差不多,但就业地则有近2/3分布于内环内;通勤出行方向呈现明显的向心性;典型就业中心辐射范围广泛,平均通勤时间越往中心城越低;各大型居住社区的地铁通勤量相差很大,通勤去向并不集中于内环内。

本研究基于上海市公共交通卡的地铁刷卡数据进行研究,在国内仍属少见。同时,对虚拟换乘的研究在国内也是绝无仅有的。交通卡刷卡数据具有样本量大、有效信息准确、覆盖范围广等优势,为特大型城市的空间形态研究提供了一种新方向。区别于公交车/电车,轨道由于其站点固定且量不大、运行时间规律性强、进出站刷卡信息齐全等特点,更有利于对行为的追踪与研究。但本研究仍存在一些不足亟需下一步工作继续研究,因为轨道交通出行量虽然占据上海市公共交通出行量一半以上,但包括公交车/电车等出行方式数据的缺失对分析结果特别是中心城以外地区的分析会产生较大影响。下一步应重点结合各类公共交通出行数据进行研究。

参考文献References

[1]龙瀛,孙立君,陶遂. 基于公共交通智能卡数据的城市研究综述[J]. 城市规划学刊,2015(3):70-77. LONG Ying, SUN Lijun, TAO Sui. A review of urban studies based on transit smart card data[J]. Urban Planning Forum, 2015 (3): 70-77.

[2]Roth C, Kang S M, Batty M, et al. Structure of urban movements: polycentric activity and entangled hierarchical flows[J]. Plos One, 2011, 6(1): e15923.

[3]龙瀛,张宇,崔承印. 利用公交刷卡数据分析北京职住关系和通勤出行[J]. 地理学报,2012,67(10):1339-1352. LONG Ying, ZHANG Yu, CUI Chengyin. Identifying commuting pattern of Beijing using bus smart card data[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67 (10): 1339-1352.

[4]Zhou J, Long Y. Jobs-housing balance of bus commuters in Beijing exploration with large-scale synthesized smart card data[C]//Transportation Research Board 92nd Annual Meeting. Washington, DC. 2014.

[5]钮心毅,丁亮. 利用手机数据分析上海市域的职住空间关系:若干结论和讨论[J]. 上海城市规划,2015(2):39-43. NIU Xinyi, DING Liang. Analyzing job-housing spatial relationship in Shanghai using mobile phone data: Some conclusions and discussions[J]. Shanghai Urban Planning, 2015 (2): 39-43.

[6]上海市第五次综合交通调查联席会议办公室. 上海市第五次综合交通调查成果报告[R]. 2015. Office of the Joint Conference of the 5th Shanghai Comprehensive Transport Survey. 5th Shanghai comprehensive transport survey[R]. 2015.

[7]上海市规划和国土资源管理局,上海市城市规划设计研究院. 大型居住社区规划评估[R]. 2014. Shanghai Urban Planning and Land Resources Administration Bureau, Shanghai Urban Planning and Design Research Institute. Planning and evaluation of large-sized residential communities[R]. 2014.

Study on Job-Housing Relationship and Characteristic of Commuting in Shanghai: Based on the Perspective of Rail Transit Passenger Flow Data

许志榕

摘 要交通卡刷卡数据、手机信令数据、空间定位信息(GPS)等大数据的出现为城市与人的行为研究提供了数据支撑。基于2015年4月上海市公共交通卡刷卡数据,创建一般出行及虚拟换乘规则,建立上海轨道交通出行数据模型,并结合轨道交通网络空间数据模型,识别基于地铁出行的城市居民居住地、就业地和包括通勤时间、距离、空间分布等在内的通勤特征信息,并对典型就业中心和大型居住社区周边站点进行应用分析。研究表明,基于地铁的通勤出行者有130多万持卡人,平均通勤时间34.82 min,平均通勤距离为12.4 km;居住地在内环内、内外环间及外环外各站的持卡人相差不多,但就业地则有近2/3分布于内环内;通勤出行方向呈现明显的向心性;典型就业中心辐射范围广泛,平均通勤时间越往市中心越低;各大型居住社区的地铁通勤量相差很大,通勤去向并不集中于内环内。

AbstractBig Data such as transportation card data, cell phone data, Global Position System provides data support for the study on the behavior of city and people. Using Shanghai public transportation card data in April 2015, and creating general travel rules and virtual transfer rules, this study establishes Shanghai rail transit trip data model. Combined with the spatial data of rail transit network, the study identifies jobs-housing relationship and characteristics of commuting such as time, distance and spatial distribution in Shanghai. Then the study makes an application of analyzing typical employment centers and large-sized residential communities. The research identifies more than 1.3 million commuters, with average commuting time of 34.82 minutes and average commuting distance of 12.4 kilometers. The number of residences is about the same in the inner ring, outside the outer ring and between the two rings. But the percentage of employment in the inner ring makes up 2/3. The direction of commuter travel is obviously centripetal. The typical employment center has a wide range of radiation, and the average commuting time is lower in the center. The amount of commuting in large-sized residential communities is different, and the commuter direction is not concentrated in the inner ring.

关 键 词交通卡刷卡数据 | 职住关系 | 通勤特征 | 上海

KeywordsTransportation card data | Job-housing relationship | Characteristics of commuting | Shanghai

作者简介

文章编号1673-8985(2016)02-0114-08

中图分类号TU981

文献标识码A

——以恶意透支信用卡诈骗为例