追想老师

从小到大,书读得不多,学校换得不少。掐指算来,小学四所,中学两所,大学一所。小学到中学,十二年间换了六所学校。年龄不同,记忆有多寡;环境各异,印象有浅深,但最深的记忆都是老师。学校的校舍可以模糊,教学的内容可以淡忘,老师的形象总是随着年龄,由浅入深地刻在脑海。

一

我上学甚早,第一所小学是四川乐山的乐嘉小学,我才五岁。因为小,记不得什么了。只记得学校的庶务(即后来所称总务或事务)姓陈,而那时四川学校称庶务为“师爷”。四川人喊“陈师爷——”,拖长了尾音就像喊“陈四益”,我贸贸然便高声答应“哎”,结果被嘲笑了一顿,后来再也不敢瞎应声了。

在乐山读了一年多,随家迁到了江安,进了江安小学。江安小学什么样子也不记得了,有印象的是有一位老师好像很凶,听高班的学生说,那老师为了一个学生不好好上课,竟到他家里拆了一条板凳腿,说是再不好好听讲,就用这板凳腿打手心。听后很觉恐怖,生怕哪天轮到我。好在同学间传,先在手掌上抹些猪油,挨了板子也不会肿起来。所以每当我害怕要挨板子的时候,就在家偷偷抹些猪油再去学校,来个“防而不备,备而不防”。但后来也没见老师拿板凳腿打过哪个学生。或许只是为了吓唬一下,或许根本就是讹传。

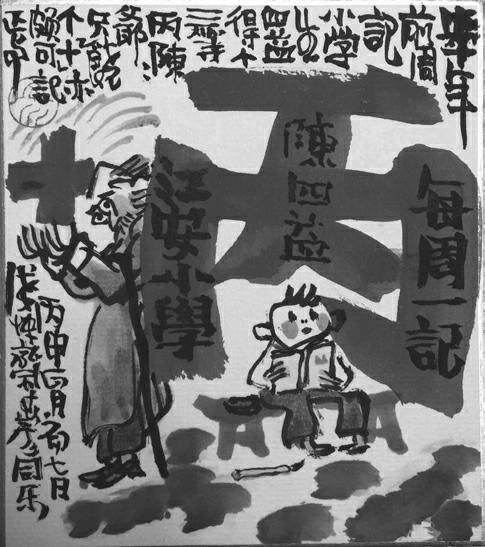

小县的学校,又在抗战时期,但要求还是很严。还在小学三年级,老师就要求每周要写一篇周记,记下一周的要事、见闻或感想。三年级的我,不过七岁刚过,哪里懂得周记怎么写,天天上学放学,吃饭睡觉,一周里也没有觉得有何可记之事,便不知从哪里看来,写上“光阴如箭,日月如梭,不知不觉一个星期又过去了”。然后流水账似写每天上学、放学。周周如此。因此,老师总是用红笔在周记上写个“丙”字。甲乙丙丁四等,丙等已居下游。

父母忙于各自工作,对我的学习并不管,倒是祖父每天都要叫我把作业给他检查。看到每次周记总是大红的“丙”字,便面露不悦,说:怎么总是丙等!后来他大概要给我做示范,说:我来给你写一篇。这是我求之不得的事。不料这篇周记交上去,老师一样画了个“丙”,只是添了一个“+”号。我很高兴,回家赶紧把本子交给祖父,还加了一句:“还是丙,就比我多了一个‘+ 。”祖父大概觉得很没面子,以后就再也不管我的周记了,我也仍旧“光阴如箭,日月如梭”地写下去。到了1947年暑假,抗战已胜利两年,父母总算凑够了返乡旅费,便带着全家回到上海。

回到上海,随着父母工作的变迁,又换了两所小学,前一所是位于南市的养正小学,后一所是位于浦东高桥镇的高桥小学。前一校时间短,印象无多。倒是路边的租书摊很给了我一些快乐。坐在摊边小凳上,租几本连环图画,什么《荒江女侠》《蜀山剑侠》《火烧红莲寺》,看着比教科书好玩多了,书里的字认得大半,半读半猜,故事也就明白了。

到了高桥,人又大些,记忆更清晰些了。譬如,我家租住的房子是一所小院的东、西厢房。我们几个孩子住西厢房,门外一副楹联:“楼阁远观沧海日;濠梁近寄漆园情。”字认得,意思不懂。经父亲讲解,才大概知道,西厢房坐西面东,高桥近海,可以看东方沧海日出;下联是夸主人有庄子散淡情怀。因为庄子当过漆园吏,又写过甚么“子非鱼,安知鱼之乐”;“子非我,安知我不知鱼之乐”的什么寓言,厢房后面有一条小水沟,便称之为 “濠梁”了。似懂非懂,好歹把这副对联记下了,但在那里住了两年,既看不到什么日出,后面小沟也早已干涸无水,更别提什么鱼儿了。这才知道,对联不过是对联,同实情是不必一致的。后来到北京,看到胡同里家家户户门联都是“芝兰君子性,松柏古人心”;“忠厚传家久,诗书继世长”,便知道这些也不过就是个装饰。

高桥小学给我的印象就比先前几所小学深了。特别是一位语文老师(恕我已经不记得他的姓名了),大概受了陶行知的影响,主张走出课堂去学活知识。春天到郊野去玩儿,现在叫春游,那时叫远足。高桥本是乡镇,出镇便是郊野。老师便带我们去看郊野春光。还有一首歌,说是陶行知写的。歌词是:“我们参观去,处处都留意。得到活知识,好像活宝贝。”春游时,老师会不断启发我们观察自然,回到学校,就要每人做一篇作文,写这次春游。因为有了观察,又有了老师的启发,写起来再不感到枯燥艰涩,加之课外增加了阅读,笔下词汇也多了起来,甚么桃红柳绿呀,小鸟啭鸣呀,穿花拂柳呀,都堆了上去。结果那篇作文竟得了个“超”。超、优、中、可、劣,五等中名列最高,这令我喜笑颜开,从此也对作文不再犯怵。这才知道,老师的一次鼓励,可能会影响孩子一辈子。

在高桥小学还有一位老师令我难忘。其实,他并不是老师,而是上海“解放”后军管会派来接管小学的,记得姓李。那时,学校来个当兵的很稀奇,他又年轻。于是同学们都围着他问长问短,譬如,问他:你是共产党员还是青年团员?他回答:我又是党员,又是团员。这一下就把我们镇住了,觉得这位当兵的又是党员,又是团员,简直太了不起了。后来他就当了小学校长。这位校长虽然还是穿了一身军装,可是非常和气,一点没有老师们大都端着的架子,总是笑眯眯地同我们有说有笑,打成一片。不久,我就毕业离校了。我最初觉得共产党好,就是因为觉得这个又是党员又是团员的校长很好。离校后我就到北京读中学了,但是还记得这位李校长。中学阶段读毕,我又回到上海读大学。找机会打听这位李校长还在不在?不料得到的回答是,他被划成了“右派”。

二

在北京上初中(汇文中学)时,好老师真多。美术老师姓陈,是位油画家,他展示给我们看的一幅雍和宫老喇嘛拉琴歌唱的画作让我们啧啧赞叹。据说,那时来华的苏联油画家马克西莫夫看到他这幅画也很称赞,说手指所按部位同歌唱的口型完全吻合。音乐老师姓姚,后来是北京师院的音乐教授。物理老师姓张,是从日本留学归来的“海归”,都很受欢迎,但我那时最佩服的还是副校长陶棨,他同政治教师张世绩、教导主任何以文都是大学地下党的。建国之初,用人之际,便被抽调到中学任职。汇文是教会学校,校长高凤山是位老教育家,虽然继续留任,但新的政权总对留用人员不大放心。所以实际校务都是陶副校长在管。那时,共产党如日中天,陶棨是党员,又很会讲话,出口成章,还常常引用一些书中的警句,很能煽起年轻人的热情。譬如,那时伏契克《绞刑架下的报告》刚翻译过来。他在周会上便大段背诵了书中几段名言,譬如,“人们,我爱你们。当你们以同样的爱回答我时,我是幸福的;当你们不了解我时,我是难过的。但不要怜悯我,我为欢乐而生,我为欢乐而死,在我的坟墓上安放悲哀的安琪儿是不公正的。”“人们,我爱你们,但你们要警惕啊!”“幕布拉开了,生活中是没有观众的。” 时隔六十多年,手头早已没有这本书了,但这些当年听过的话,还能大致这样记述,足见当时感动之深。

但让我们深感遗憾的是,“三反”“五反”运动时,在陶棨主持下,把校长高凤山打成了“老虎”。运动中我们都是跟在老师后面高呼“打倒”的。高校长是一位仁厚长者,经受了这次打击,不知后来如何。直到近些年,才看到文章又称他为著名教育家了。

离开汇文中学后,听说陶棨又调到北京四中当校长了。四中在北京大大有名,这样的调任说明对他的器重。但不知为何,到了“反右”运动时,听说他竟被打成了右派。政治风云变幻莫测,今天的“左派”,明天的“右派”,我们这些稚嫩的少年哪里弄得明白。

三

1953年,初中毕业,抱着当一名教师的愿望,我被保送进入北京师范学校。那是北京当时唯一的一所中等师范。校园里有一座石质日晷,是先前毕业学生赠送的,上面刻有学生姓名,其中就有舒庆春——后来名满天下的作家老舍。

老师们水准很高,而且都极风趣。美术老师孙之俊先生就大大有名。他是中国北方最早的漫画家之一,与叶浅予齐名。大家都知道叶浅予创造过“王先生”这个漫画人物。但是知道“王先生”这个人物有北版与南版的恐怕不多。南版为叶先生所作,结集为《王先生外传》;北版则由孙先生完成,结集为《王先生新传》。“南有叶浅予,北有孙之俊”,并非虚语。但是,就因为画了一本《武训画传》,从此背上了罪名,连孙之俊这个名字也不用了,韬光养晦,改用了孙信。孙先生三次画过《骆驼祥子》。他画的祥子,得到老舍的首肯,说“祥子没毛病,虎妞很合理想,刘四爷也不错” 。孙先生教画画,画静物,画写生,总是叮咛:“画画要从大处着眼,谁要不从大处着眼,谁就不是马克思列宁主义。”可见,他是努力在学习新的思想,并将这思想用于绘画教学。

音乐老师曹式甘,也是位名师。他教音乐,不但教识谱记谱、教风琴、教发声,而且教学生制作提琴。他自己就是一位乐器迷。北京那时夜间骑自行车都要点灯。装上磨电灯(一个小电瓶装在车轮旁,靠骑动车轮带动转轴发电)是很阔绰的一件事,普通都是用油灯。一次冬天,曹老师回家很晚,到传达室捡了片劈柴准备用来点车灯。不想劈柴掉在地上,发出一声脆响。曹老师当即把车放回,嘴里哼着“标准音——拉”,拿着那片劈柴跑回了教研室,后来又到传达室挑拣了一堆劈柴,到天亮,他拿着用劈柴做成的木琴,敲给我们听。他生活中几乎无处不关乎乐器。美术老师李先生是国画家,同他在一间办公室。办公室里有一面穿衣镜。镜面已老,模糊不清,李先生就在那镜子上写了一段话,调侃道,“若非其时无玻璃,余决疑为古之无弦琴也”。他的意思是说曹老师什么都要和乐器联系。如果不是古代无玻璃,我一定会怀疑这面镜子是古代的无弦琴了。

教授几何学的是毓麟初先生,我们习惯叫他“毓先生”。但总觉得这姓怪怪的。他上课要言不烦,但讲得清清楚楚,同学都喜欢听他的课。他单身,就住在学生宿舍顶头一间房间。有时我也去串门儿。一次,看到他书架上有一部线装书,便好奇拿下来看看,书里都是些奇奇怪怪的字,有上,有尺,还有工呀,凡呀什么的,便问先生这是什么书?不料毓先生看到,连忙跑来拿过去,轻轻拍拍,整整齐齐放到书架上,口里说:“别动,别动,这是天书,这是天书。” 后来我才知道这是用工尺谱记录的古琴曲谱。到了1956年,他突然在房门上贴了一张名片,上书“爱新觉罗·毓麟初”。我们这才知道,毓先生原来是前清皇族,还是一位知名古琴家。我们班上有位同学拜在他门下,毕业时古琴也弹得很好。

物理老师韩大钧先生个子很高,骑一辆自行车,车把很长,是自己用钢管焊就的。他腿长,停车时两脚撑地,不用下车就可以随意和遇见的同学交谈。他讲课深入浅出,又很有趣,大家很爱听。譬如他讲“导线的电阻同它的截面积成反比”,便举电影院散场时,观众一下涌出,这时疏散的通道越宽,人流越通畅,阻力越小;通道越窄,人挤人,阻力越大,走得越慢。一下子便记住了。我们毕业时,他调到中科院去做研究工作了。当时听到此讯,觉得很是可惜——那么好的一位老师竟调走了。

师范毕业,我因病离职回上海家中休养,第二年考入复旦大学。再度回到北京已是二十多年之后。我打听韩大钧先生是否还在中科院,得到的回答是他在1957年被打成右派,据说是北师的领导派人去检举揭发的。后来又被送到劳改农场劳改,直到“文革”之后才得改正,后来编大百科全书去了。

孙之俊先生的遭遇也极惨,尽管他一直兢兢业业教书,没想到,在“文革”中又遭大难,还被“勒令”遣返原籍。就在老舍自沉于太平湖后十天,孙先生也自挂于老家的葡萄架下。听到这消息,不禁一声叹息。

我曾一再打听曹式甘老师的下落,终于得到了这位特级教师的住址。他还像当年一样孤身一人,住在西城一条小胡同里。只有一间小屋,大约十平米,一张单人床、一张书桌,容膝而已。屋里很昏暗,曹老师生病,躺在床上。我问他怎么还住在这小黑屋里?他说:够了。看到他这般晚景,不禁又是一声叹息。

老师们,这样一群为培养下一代呕心沥血的老师们,令人钦敬,令人怀想,也令人叹息。