静态感知质量在汽车新产品研发过程中的应用研究

张世晓

【摘 要】随着国内客户对车辆品质关注度的不断提升,静态感知质量作为影响车辆品质的一个重要因素,越来越被各大汽车公司所关注。文章通过介绍静态感知质量在整个汽车新产品研发过程中各阶段的关注点及静态感知质量评价系统,探讨静态感知质量在汽车新产品研发过程中的应用。

【关键词】静态感知质量;汽车;新产品研发;应用

【中图分类号】U462 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2016)01-0058-04

目前随着国内汽车市场成为世界第一大汽车市场,市场竞争日益激烈。当汽车的客观性指标(汽车性能、配置、可靠性质量)逐步变成业界的标准后,主观性指标(服务和感知质量)将逐步成为竞争要点。静态感知质量作为车辆主观性指标的一个重要指标,越来越被各大汽车公司所关注。在这种趋势下,各汽车企业需要更加关注静态感知质量在汽车新产品研发过程中的应用,提升产品的静态感知质量,从而提升产品的竞争力。

1 静态感知质量简介

静态感知质量主要是客户通过感知(听、看、闻、摸)来感受产品特性。对于汽车行业而言,静态感知质量是指从客户与市场角度来看待产品品质。静态感知质量更为注重细节、用料与做工等方面。好的静态感知质量是造型设计与工程的完美结合,并配以优质材料的产物,它臻于给客户以愉悦喜好的第一印象,而不是去减少客户的抱怨。高品质的静态感知质量使得客户有物有所值的满足感。当汽车的客观性指标(汽车性能、配置、可靠性质量)逐步变成业界的标准后,客户对汽车产品实际的质量差异很难有效区分,主观性指标(服务和静态感知质量)将逐步成为竞争要点。在这种状况下,提高产品的静态感知质量,使客户将不同的产品进行差异化对待,进而引起客户购买的欲望,并培养客户对品牌的忠诚度,能有效地提高企业产品的市场竞争力。此外,静态感知质量的提高也能够提高客户愿意为产品支付的价格水平,增加产品的附加值。

2 静态感知质量的意义

静态感知质量在客户购买车辆过程中的作用如图1所示。

从图1可以看出,静态感知质量在客户决定购买产品的前10分钟起到了决定性作用,只有好的静态感知质量才会吸引客户的兴趣,进而使客户全面了解产品的其他质量,所以好的静态感知质量对提升产品的竞争力和销量起到了关键作用。

3 静态感知质量在汽车新产品研发过程中的应用

3.1 静态感知质量工作流程

静态感知质量贯穿于汽车新产品的整個研发过程,从项目立项前的市场调研到SOP,每个阶段静态感知质量关注的重点和要做的工作是不同的。

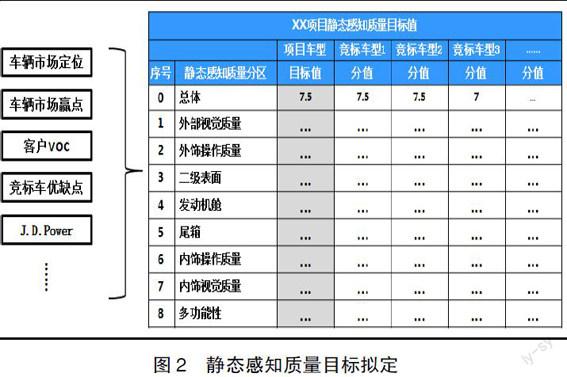

项目立项前期,工作人员需要搜集客户VOC,把客户关注的信息归纳起来,为后面做静态感知质量目标值做准备。整车项目启动之前主要进行竞标车的评审、目标值的拟定和评审。竞标车需要是市场上销量表现比较好的和静态感知质量比较好的几款车,数量为3~5辆,不能太多也不能太少,竞标车需要放在一起做评审,竞标车的配置尽量一致或价格在一个区间。竞标车评审和项目车评审方法一致,需要通过内外饰、二级表面、发动机舱、尾厢等几个大项来全面评审竞标车的优缺点,竞标车的优缺点需要发给工程师知道,为后续的产品开发做参考。竞标车评审后结合市场调研信息和J.D.Power、产品定位等因素拟定出静态感知质量目标值,项目领导和产品工程师评审通过后发布,作为后续各阶段静态感知质量评审的基础。

整车项目启动之后需要对造型CAS面、A面、油泥模型、硬质模型进行评审,反馈问题更改直到造型A面锁定,期间也需要对工程数据进行评审,找出潜在静态感知质量问题反馈给产品工程师,直到工程数据锁定。

软工装车静态感知质量主要评审在CAS面、A面数据无法验证的问题及发现新的潜在静态感知质量问题。样车制造阶段就需要对样件及整车的静态感知质量进行全面评审,包括静态感知操作质量和视觉质量,直到整车静态感知质量达到目标值为止。

3.2 静态感知质量目标值拟定

车辆市场定位是市场部门和规划部门根据市场分析而定的新产品的目标市场。

车辆市场赢点是市场部门和规划部门根据市场分析客户购车考虑的因素而定的新产品在细分市场中优于竞标车的关键点。

客户VOC可以帮助确定该为客户提供什么样的产品和服务,识别产品和服务的关键点,建立顾客满意的基本测量指标,确定客户满意的关键驱动因素。静态感知质量客户VOC的来源主要在以下几方面获得:生产过程质量问题(SIP站、检测线、路试、GCA);经销商反馈;客户抱怨(论坛、媒体车评等);市场调查问题;以往项目问题等。

竞标车静态感知质量评审是通过对标评审整理出竞标车型的优缺点,更好地了解竞争对手,制定出赶上或超过对手的静态感知质量策略。

另外,通过总结J.D.Power中客户抱怨的前几位有关静态感知质量问题和客户购车因素中的有关静态感知质量的因素,可以在拟定静态感知质量目标时更明确新产品努力的方向。

结合以上几个方面搜集的信息可以更准确地拟定出满足客户期望的静态感知质量目标值。

静态感知质量目标值在整个产品开发过程中要根据细分市场竞争对手的更新来适时调整。静态感知质量目标拟定如图2所示。

3.3 静态感知质量评审

静态感知质量评审分为数据评审阶段和样车评审阶段。数据评审阶段主要评审造型效果图、CAS面、A面、油泥模型、3D打印样件、工程数据等,通过数据评审找出潜在静态感知质量问题,此阶段涉及的更改成本会很小,因此数据阶段评审在整个静态感知质量流程中占有很重要的部分,此阶段评审对降低后期更改成本起到很重要的作用。数据阶段评审主要评审潜在视觉质量问题,也可以通过3D打印样件评审潜在的操作质量问题。样车评审阶段主要评审各阶段制造的样车和正式工装样件,找出样车和正式工装样件存在的零件质量问题、装配质量问题和操作质量问题等。

4 静态感知质量评价系统

4.1 静态感知质量子项

静态感知质量从感官属性划分为视觉质量和操作质量,从车辆不同部位又分为外饰、内饰、二级表面、发动机舱和尾厢,再加上一个比较特殊的子项——多功能性,简单归纳后,静态感知质量分为8个子项(如图3所示)。

4.2 静态感知质量主观评价标准

静态感知质量评价比较主观化,评价的语言很难量化,使静态感知质量很难量化地表达出来,这里采用10分制来表达客户对于所感知到的静态感知质量质量满意度,将主观化难以量化的特性用数字来区分,从而实现可量化。

1~5分为产品没有达到客户期望,产品在细分市场没有竞争力;6分为产品部分达到客户期望,产品在细分市场竞争力不明显;7分为产品刚达到客户期望,产品在细分市场处于中等水平;8分为产品达到了客户期望,产品在细分市场比较有竞争力;9分为产品在细分市场与竞争对手有明显优势,产品超出了客户期望,客户看到产品会表现出惊喜;10分为产品已经可以重新定义细分市场,产品远远超出了客户期望。

静态感知质量评价时可以把不同评审人员评价的分值剔除比较离谱的分值后平均,将主观评价客观化。为了易于区分,一般将最小单位设为0.25分。

4.3 静态感知质量关注度

根据汽车的可视区域,把整车分成A、B、C、D四种区域,来表示不同位置的关注度。A、B区域是在评审过程中重点关注的区域,C、D区域则次之,对于不同的区域,投入的关注程度和更改成本也不同。

4.3.1 A区

外饰A区:从地面50~200 cm高度范围;合金/抛光轮毂(包括螺母、螺帽);高度低于170 cm的车顶。

内饰A区:座椅(乘员高可见区);仪表板/副仪表板/门饰板扶手特征以上高可见区。

4.3.2 B区

外饰B区:从地面到50 cm的高度;高于200 cm的部分;高度>170 cm的车顶。

内饰B区:关门后除A区外后排座椅靠背之前的车内所有可见区域。

二级表面:开门后二级表面钣金高可见区域,即侧围上部、门内钣上部。

4.3.3 C区

内饰C区:储物空间开启后的内部区域(手套箱内部、扶手箱内部等)。

尾厢:打开尾厢后可见储物区域。

二级表面:开门后除B区、D区外的二级表面区域,尾厢开启后可见的二级表面区域,加油口开启后的可见区域。

发动机舱:除翼子板流水槽外其他区域。

4.3.4 D区

发动机舱:发罩内钣可见区域;翼子板流水槽区域。

尾厢:尾厢存放备胎及随车工具等可开启的区域。

二级表面:侧围及门内钣铰链区域,门内钣下部区域。

静态感知质量关注度可以作为问题更改优先级的参考,不同关注度的问题可以投入不同的精力、时间和更改成本。

4.4 静态感知质量问题类型

通过问题属性可以把静态感知质量问题分为四大类:视觉类、触觉类、听觉类、逻辑类。视觉类问题分为9个小类:整体集成性、区域精致程度、一致性&协调性、间隙&段差等;触觉类问题分为3个小类:材料触觉质量、操作质量等;听觉类问题分为2个小类:异响,声音品质;逻辑类问题分为3个小类:使用方便性、维修方便性等。

4.5 静态感知质量评价系统

通过以上静态感知质量子项、关注度、问题分类,可以建立三维的静态感知质量评价系统(如图4所示)。

此静态感知质量评价系统根据问题关注度不同而增加了问题权重,增加了评分的准确性,能更准确地表示评审车辆的静态感知质量得分,对整车研发过程中静态感知质量的把控起到积极作用。问题权重需要通过市场调研、产品定位、产品赢点、客户VOC等适时调整更新。

5 结语

在新產品研发过程中应用静态感知质量,可以有效地提升整车静态感知质量,对提升产品在细分市场的竞争力有很大帮助。随着国内汽车用户的日渐成熟,静态感知质量将会是顾客购车时越来越看重的因素。此静态感知质量评价系统能准确地体现评审车辆的整体静态感知质量水平,对掌控车辆在研发过程中与目标值的差距有很大帮助,是使新产品SOP时能达到预期静态感知质量目标值的一种有效工具。

参 考 文 献

[1]张丹.基于市场认知的乘用车感知质量研究[J].上海汽车,2012(7).

[2]余秀慧,张振宇.感知质量管理在汽车自主开发中应用[J].上海汽车,2010(7).

[3]谢有浩.感知质量管理在汽车自主开发中的应用[J].经营管理者,2013(18).

[4]杨宇光.汽车外观静态感知质量控制方法[J].轻型汽车技术,2007(2).

[5]胡雪芬.汽车感知质量及数学模型解析[J].汽车工程师,2013(4).

[责任编辑:陈泽琦]