新中国成立初期日本经济界的中国观

孟凡礼

摘要:中日两国关系能否友好发展的重点,在于双方民众对于彼此的“观感”。新中国成立初期,由于美苏冷战、旧金山和会的召开以及美日单独媾和等事件的影响,中日关系的正常发展遇到了巨大障碍,两国联系主要表现在经济领域的“民间”交流。在这一中日敌对、无邦交的特殊时期,日本经济界人士眼中的中国是怎样的?这对于当时双方经贸关系的展开,乃至后来双方这种关系的发展,都具有重要意义。

关键词:经济界;中国观;访华代表团;中日关系

中图分类号: G05文献标志码: A 文章编号:1672-0539(2016)02-0057-09

一、缘起:日本经济界的中国观

作为一对近邻,中日双方关系的发展和变迁与双方对于彼此的认知息息相关。在中日交往两千多年的历史中,在不同时期日本人中国观的阶段性特征非常明显:近代之前的“慕华”,甲午战后的“辱华”、“排华”,新中国成立至中日复交时期“从敌视走向正视[1]”,再到冷战后时期以“威胁”、“挑战”为主要特征的对华观的重新调整、形成,日本人的中国观随时间的变迁不断变化。

关于日本人的“中国观”的概念界定,北京大学严绍璗教授认为,所谓日本人的“中国观”,即是在一定的历史阶段中,日本社会占主导地位的对中国的一种相对稳定的社会意识,包括观察中国的隐含于内的心理形态、对中国实际事件的内在的判定、对中国付诸某种行动的冲动动机[2]。这种“中国观”具有明显的阶段性、流行性等特征。当前学界所关注的大都是所谓对华观的“主流”,比如近世以前以“仰慕中华、效仿中华、追赶中华”所构成的“日本对华观的主线”[3],近世以后在日本国内表现出以“辱华”为主要特征的对华观等,这固然有利于我们把握不同时期日本对华观的概况,但却忽视了由于社会阶层、经济利益等的不同所带来的对华认识上的差异。

马克思主义认识论认为,认识的实质乃是主体按照自己的特殊活动方式能动地反映客体、改造客体以满足自己需要的过程,认识的形成具有其主观性的一面。面对1949年新中国的成立,日本国内各阶层反应不一。日本政界更多是从阶级基础、意识形态等角度,为更好维护美日同盟这一目的出发,去评价看待新中国的。时任日本首相吉田茂在1949年8月给盟军最高司令官麦克阿瑟的信中就直言道:“邻国(指中国)实现共产化,日本也岌岌可危”,日本“政治上必须阻止现今席卷亚洲大陆的共产主义潮流”[4]。岸信介也曾指出:“亚洲处于混乱状态,从自由主义各国来说,如果受到共产主义的侵略,这将是个严重的问题”,并且认为“共产主义对日本的渗透,来自中国的比来自苏联的更可怕”[5]。新中国成立初期,日本对华观的形成是在日本政权对华敌视这一特殊背景之下形成的。日本对于中国的报道也一味迎合统治当局的需要。例如,在新中国成立时,当时的日本正处于美军的占领之下,报纸和广播不仅不正确报导中国革命的真实情况,反而拼命地散布许多谣言,说什么“用人民的审判进行大屠杀”、什么“血腥的清洗”、“共产共妻”等,把中国共产党和人民解放军污蔑得简直像妖魔鬼怪[6]。在中国抗美援朝取得阶段性胜利的时候,日本宣传媒体对新中国的报道是:“在中国国内,许多人因国民党特务嫌疑而遭逮捕枪杀,人心动摇,很多人想听‘美国之音的广播(十一月十六日《朝日新闻》头版头条横贯六栏)”,“估计有十二三万日本人被中国扣留,处于痛苦之中,特别是妇女儿童被迫过着悲惨的生活(十一月十九日《朝日新闻》第三版头条横贯四栏)”[6]14,等等。日本人民在当时获得中国的认知,大都依靠类似的报刊文章,这些被某些带着“有色”眼镜刻意加工、筛选过的信息,是不能还原一个真实中国的。

然而,良好的认知是双方关系发展的基础。日本对华认识如何,在某种意义上可以说是日本确立何种对华关系的前提。在这一时期,日本经济界人士(主要包括企业界、产业界和财界人士以及日本相关经济团体等)为双方经贸往来的开展,做出了积极努力。

对于日本经济界各团体及个人,作为新中国成立初期较早实现访华的日本人,他们眼中的新中国是如何的?对于这个问题,当今学界并没有更多关注(1)。

在一定意义上说,认识建构利益,利益驱动行为,日本对华认知与其对华行为选择有着密不可分的联系。新中国成立后,为推动中日双方关系的发展,日本经济界人士做出了积极努力,推动了20世纪50年代三次贸易协议的签订与执行、20世纪60年代“LT贸易”的持续发展等,日中贸易额在这期间也取得了突飞猛进的增长。考虑到当时日本国内、国际的客观环境,日本经济界做出的诸多努力显得更加难能可贵。在这一特殊时期,日本相关经济界人士,或是由于战前旅华的经历,或是为获得经济利益而冲破阻隔实现访华,通过他们对战前中国的印象,或是实地到访中国的见闻,向日本国内传递了一个更加客观、真实的中国。

二、案例:经济界不同阶层的中国观

认识的形成有其主观性,不同身份、不同阶层以及不同的经历等,都能够带来认识上的差异。“经济界”这一特殊身份使得这一群体更多的是从“经济利益”、“经济价值”这一角度来考量中国的,当然,由于个人经历、社会地位等的差别,他们在对华认知上也会产生一些不同。

(一)传统知华派的中国观

关于日本经济界中“知华派”的界定,以对中国传统文化的熟悉程度和是否拥有长期在华生活经历为依据,根据这一标准进行筛选,最终确定以冈崎嘉平太和内山完造为代表。

冈崎嘉平太1897年4月16日生于日本冈山县古备郡大和村,1922毕业于东京帝国大学法学部政治学科。第二次世界大战期间,历任日伪上海“华兴商业银行”董事、“大东亚省”参赞、日本驻汪伪政府大使馆参赞等职。虽然冈崎也曾对自己的这段经历感到内疚[7],但这些战前在华生活的经历却为其后来对华观的形成打下了基础。

冈崎在中学时代便开始与中国留学生接触,并留下了深切的好感[8],加之拥有战前在华活动的经历,使得冈崎对中国有很深的了解,并培养了其对于中国的亲近感。1945年日本战败,国民政府对日本战俘及侨民的“以德报怨”令他非常感动,这对于冈崎对华认知的形成具有重要作用。回国后,冈崎先后担任池贝铁工、全日空等公司的总经理。冈崎非常热心中日之间经贸往来及友好事业的发展,20世纪60年代中日之间著名的“LT贸易”便是其提议并最终促成的。

虽然作为一个实业家,冈崎并没有单纯从追求经济利益、获得经济价值的角度来看待中国,从其留下来的言论及著述中我们不难看出,冈崎对华的认识与判断具有很强的前瞻性,这也大抵是建立在其战前在华活动的经历以及对于中国传统文化的熟知基础之上的。关于冈崎在这一时期的中国观,可以概括如下:

第一,共产主义的中苏差别论。对于共产党中国的建立,曾在一段时期使冈崎失去了发展中日关系的信心,对于共产主义以及共产党中国,冈崎是非常陌生的,他认为“也许不能同共产党的中国友好”。但在1951年通过与来访的新华社干部的交谈中,使其感觉到“中国共产主义同苏联的是不同的”,认为中国共产主义是中国式的,不是照搬苏联式的共产主义,是经过改造的、适合中国的历史和民族性的中国式的共产主义[9]。

之所以得出这样的结论,是建立在冈崎对中国传统文化的熟悉和判断基础之上的。冈崎认为,道教思想在中国传统文化中根深蒂固,对个体自由的追逐已成为中国人的一大特质:

……就中国民间的信仰来说,中国很多群众既不是佛教徒,也不是基督教徒。如果到西部去,虽然也有伊斯兰教,但大多数是道教。

……正如老子所说:‘邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。在一般群众中培养了一种本能,即:只限自己的朋友来往,只维持自己的和平与自由。它意味着一种满足于俭朴的生活的思想。

可以说,道教思想已扎根于大众之中。由于这种缘故,对追求自己得到自由的人会服从苏联式的计划经济,我感到怀疑。我开始进行各种各样的学习,打算研究大众的这种精神要素怎样才能发挥作用的问题[9]156。

对于中国文化的了解使得冈崎得出了“与众不同”的对华观,这也构成了其持续推动中日友好关系发展的基础。

第二,坚定的中日关系友好论者。冈崎是一个坚定的中日友好论者,这种对中日友好的执着,既来自于他对中日友好关系对日本重要性的认知,也得自于在华生活期间对中国普通人的观感。

对于中日之间的战争,冈崎曾用中国古典名著《三国演义》中的“七步诗”的典故,来教育他的儿子,从中我们也可以很好地看出他对于那场战争的认知:

“……目前,豆子是中国人。日本人在干着豆茸的那样的事。”

“我们应为受欺侮的中国人设身处地地想一想。这里不是日本,而是人家的土地。如果中国人来到日本,也像日本人那样逞威风,会觉得怎么样呢?”[9]3

这种“本是同根生”的中日关系的认同感,在促使其在新中国成立后大力主张发展中日关系,发挥了关键性作用。对于中日关系,冈崎的态度非常明确,那就是无论如何都要确保中日之间的友好。对此,他曾有这么一段论述:

“我从年轻时,一贯认为无论发生什么情况,日本与中国必须要友好,这无非是因为我认为日中两国必须和平、友好。离开了这个基准,即使自己认为是好事,也会搞坏的。……我在七十年内,始终不变,我想就是因为我有这一判断的基础。”

“总而言之,不要去考虑日中关系应怎么办才好。而应当具有这种决心,不论发生什么事情,也一定要友好或和平,并且应当具有这种修养或锻炼,使自己无论在何种情况,都不会离开这个决心。这样自然而然会打开前进的道路,我是根据自己的经验,说这番话的。”[10]

冈崎对于中日友好,持一种非常坚决的态度,不为外界因素所动,执着地坚持与推动中日友好的发展。他的这种执着,并不是盲目、狂热的“教条主义”式的崇拜,而是基于其对中国文化的了解、同中国人的接触所带来的感知。

在日本发动侵华战争时期,冈崎曾长期生活在中国,在华实际的工作和生活加深了他对中国人的了解:中国人都很忠厚,作为在中国生活的日本人也得到了中国人很多关照,所以没有理由去欺侮中国人[8]153。也正是基于对中国人“忠厚”的认知,所以在20世纪40年代初期,当中国人无钱买米申请贷款的时候,作为日本华兴商业银行董事的冈崎,作出了“不要什么担保”的决定[8]165。

同冈崎嘉平太一样,内山完造也是一位积极推动中日友好往来的日本经济界人士。对于内山完造,冈崎认为其“是真正喜欢中国的人,是生活在中国人中的日本人”[8]152。

内山完造1885年生于日本冈山县,1913年以日本一家眼药铺的海外推销员来中国,自此定居上海。1917年创办内山书店,在此期间结识鲁迅先生并成为亲密朋友,1946年内山书店被南京国民政府作为“敌产”接管,内山也于次年12月被南京当局以“亲共分子”为由驱逐出境。回到日本后,内山先生一直致力于推动中日关系的发展,35年在中国实际生活的经历加上新中国成立后的造访,内山是一个传统意义上的知华派。1948年2月,内山开始了他“中国漫谈全国巡回讲演”,向日本人民介绍中国情况;1949年10月新中国的成立更使内山心潮澎湃,由他组织并发起成立了“日中友好协会”并担任理事长。

在其身份定位上,内山更大意义上是一个文化界人士。但自其回国后,特别是新中国成立以来,更大程度上从事着与中日经贸往来相关的事业:任吴山贸易商社社长,并任日中贸易促进会理事,还曾多次向日本经济界人士做讲演,介绍新中国的情况,为他们认识一个更加真实的中国提供了一个很好的平台。所以,本文也将内山完造作为一个经济界人士来定位。

内山是一个践行者,认为了解中国并不能依靠“文章文化”,而必须要从实际体验的“生活文化”中才能获得。内山认为,“日本的大部分支那研究家(无分左派与右派),所研究者不过是文章文化而已”,故内山“摒绝从来支那研究的书籍不读,离开了文献的先入为主的思想,拟先将中国人的生活本身加以观察”[11]。通过自身的生活体验,内山得出了与当时许多日本人不同的中国观。

作为一个曾经在中国生活多年的人士,内山对于中国有着更加深刻的理解。新中国成立后,对于这亚洲第一个人民国家,她是什么性质、又将如何成长和发展?日本各界对这一问题有着各种不同的猜测和判断。在新中国成立还不到一年的时候,内山做了以下的估计:

“在评论人民共和国政治的时候,认为她是苏联或铁托式的,这种决定式的见解充斥了我国的舆论界。难道说,称之为共产主义政治的只能是苏联式或铁托式的吗?共产主义是一种理想,并不是说所有的国家都采取一种方式。政治就是现实。中国是一个具有四千多年悠久历史的多民族国家,中国采取的政治方式绝不会完全照搬苏联式或者铁托式。”

“过去,中国人被认为是顽固的利己主义者,现在相互扶助的风气正在他们的日常生活中形成。……我认为,在中国可能会看到史无前例的政治形式。”[12]

如果说内山关于中国政治形式的论断,是建立在中国传统文化认识的基础之上、是对“旧”的概括和总结的话,那么,在时隔9年之后,内山再次踏上中国国土所看到的景象,则凸现了与“传统”中国所不同的“新”景象:

“听说中国在进行增产运动的同时,也在严格开展节约运动,今天北京车站的冷清场面,正是节约运动的反应。我知道了这是有计划的反浪费运动后,想起日本过节时的奢侈场景,我不由得浑身冒冷汗。”[12]186

“从广州乘车到北京的六十五个小时里,在铁路沿线上我没有看见一个象从前那样披着麻袋片的乞丐或贫民。我感到新中国已经接近于政治稳定的阶段。”[12]193

“在街上散步的妇女不擦粉,不涂口红。她们全然不施脂粉,这使代表团一行不可思议。”[12]195

……

通过对比新中国之于“旧”中国的种种变迁,以及对于新中国的国民在这短短几年之间在精神风貌上的变化,内山完造用了“一朝山河变”来感叹、来赞美新中国的这种变迁。

(二)日本各访华经济代表团的中国观感

20世纪50年代初,在中日双方努力下签订了贸易协议,为促进协议的实施,日本经济界各界人士纷纷组团,实现了他们战后以来的第一次访华。他们的访华目的以及自身的身份定位,决定了他们在看待当时的中国主要是以是否具有经济价值、中国未来的市场前景等角度展开的。通过分析当时的各种文字资料,我们将日本经济界各团体代表的中国观,简单总结如下:

第一,对中国市场价值的肯定。中日两国作为两个毗邻的经济体,在经济上存在着很强的互补与依存性。

中日两国之间的贸易古已有之,但真正发展到顶峰的还在进入到20世纪以后:自中日与日俄两次战争后,日本对华贸易突飞猛进,1913年日本对华进出口贸易均居中国对外贸易第二位,而至1918年日本已占中国输入贸易的41%,出口贸易的33%,位次均居第一,特别是中国对日出口:在1918年至1932年间日本一直占有很大份额,位居中国对外贸易的第一位[13]。在1937年日本发动全面侵华战争后,中日贸易受到很大影响,但在日本采取控制沦陷区市场和以沦陷区物资换取外汇资金两项政策后,中日之间贸易额又迅速扩张起来,在1938年以后日本重新占据中国进口贸易的首位(1938年占中国进口贸易的23.5%,1939年23.3%,1940年22.8%)[13]37-42;在出口方面,日本也一直位居中国出口贸易的前列,占有重要份额。

战前,像煤、铁矿砂、盐和大豆这样的重要原料,日本大部分都是从中国购买。但到战争结束后,日本大都是依靠美国来供应这类物资。根据当时日本国际贸易促进会的调查,中国产品在绝大部分情况下都比美国的便宜得多[14]。从中国方面看,当时中国正在进行的经济建设,也迫切需要日本生产的机器设备、工业制成品等。对于这种互补与依存,郭沫若在日本宝冢剧场的一次演讲,也进行了比较中肯的诠释:“前天,我们参观了八幡制铁所。参观制铁所后,我们深深地感到:贵国一年生产约6000吨钢。但是缺少铁矿石和煤。贵国能大量生产的东西,正是我们非常需要的;贵国缺少的,正是我们能够大量生产的。如果我们两国站在平等互利的基础上进行经济交流,那么毫无疑义,将会大大地促进两国人民的幸福。”[15]

中日之间这种经贸上的互补加上地理位置的毗邻,构成了新中国成立初期紧张国际国内环境下日本经济界访华的动力,也提供了他们观察新中国的基本视角。

日本工商界访华代表团在20世纪50年代共实现了两次访华,分别是在1955年9月和1956年5月,田岛正雄和伊藤今朝市分别为这两次访华代表团的团长,作为日本工商界的代表,他们的中国观或许能够代表当时日本工商界人士大部分人的观点。

田岛正雄在到达香港时,对报界发表谈话说:

“中国是一个拥有六亿人口的伟大国家,我们知道新中国已有了巨大的进展,人民购买力已经提高,我们对中国这个大市场的期望很大。”[16]

伊藤今朝市是受日本国际贸易促进委员会的委派,于1956年5月间实现访华的。其成员包括日本商行和纺织业界代表约40人。

对于中国正在进行的经济建设,伊藤认为,通过他对于东北、华东各大城市的参观访问,他看到的是中国人民在辛勤劳动、团结一致地建设自己的国家。据此,他认为,按照这种精神状态,不出几年,中国的工业建设必将会有很大的成就。在如何看待中国发展上伊藤认为,中日两国只隔一带之水,中国人民生活水平的提高对日本是有益的。中日贸易也因此会有很大的发展前途。对于美国的禁运以及歪曲中国的报道,伊藤表示了极大的愤慨:“我回去一定要把中国的实际情况告诉日本人民,组织人民来解除那些认为的障碍。我们还可以效法英、法等国,利用例外程序向中国输出更多的货物。”[16]19

另外,其在华期间接受记者采访时,关于中日之间的贸易,他认为:“对日本来说,中日贸易是非扩大不可的。”并对“中国正在进行的经济建设,特别是农村生产力的提高感到兴趣”。在谈到对于北京的印象时,他说:“它的人民对前途都抱有希望”。[17]

关于中国市场的地位,在1958年实现访华的日本著名财界人士、“钢铁天皇”——稻山嘉宽那里也可以得到体现。

日本钢铁工业在战后因依靠引进美国的资金、技术并取得原料供应而获得了突飞猛进的发展,但在20世纪50年代中期以后伴随着日本经济整体的萧条,特别是在1957年5月日本政府采取了金融紧缩政策后,日本钢铁也受到了严重冲击。时任八幡制铁所常务董事、日本钢铁联盟业务恳谈会会长的稻山嘉宽认为:“如果能向中国出口钢材,或许可以得到一点转机。”[18]

最终在1958年2月26日同中方签订了钢铁领域的长期(1958年至1962年5月)易货贸易协议。钢铁协议的签订,标志着20世纪50年代中日贸易发展开启了新局面,引起各方的重视。《朝日新闻》报道,日本贸易界闻讯兴高采烈,钢铁界颇有“起死回生”之感[19]。中国市场对于日本的意义可见一斑。

第二,对社会主义政治制度的重新判定。

上文已经提到由于日本国内媒体的不实宣传,加上当时美苏冷战的国际环境,社会主义中国在日本普通人的印象都是被过度“妖魔化”的,在1958年以稻山嘉宽为代表的日本钢铁业代表团访华途中就可以找到印证:

“我们从香港九龙跨越界桥时心里七上八下的,甚至大有一种壮士一去不复还的感觉。……车站相当嘈杂混乱,车厢内却静得怕人,好象只要开口说话便会大祸临头似的,令人十分不快。”[18]46-47

感性认识是认识形成的重要基础,感性认识的获得又有感觉、直觉和表象三种形式。此时日本经济界人士对新中国的造访,为他们获得一个与国内媒体宣传不同的、更加真实的中国创造了重要条件。

日本工商界访华代表团团长伊藤今朝市在访华结束、即将离开广州回国时,对记者阐述了他的访华观感:

“日本有相当一部分人士不了解社会主义制度,认为社会主义是一种独裁制度。可是我们来中国一看,并不是这样。中国政府在利用一切机会广泛地向人民解释政府的政策和具体计划,人民代表和到处都设置的意见箱征求着人民的意见,政府把这些意见集中起来,改进国家的政治生活和生产活动。”[20]

日本矿工会是应中方要求实现访华的,团长加藤赖明在参观访问结束后,发表谈话说:

“今天全日本的人民要求日中友好,希望了解新中国的实际情况。我们参观贵国的煤矿、工厂、学校、医院以及其他设备,知道了贵国工人生活是安定的、和平产业在迅速的发展。为了提高贵国人民的福利和教养,文化设施正在大规模的建设着。”[21]

新中国的“新气象”以及人民群众“崭新的精神状态”深深打动了他,加藤赖明立志要将其在中国的见闻,回去原原本本地传达给日本的工人阶级,使他们了解真正的、完整的中国。

第三,对中日友好的希冀。

中日友好与中日两国人民的福祉及亚洲的和平息息相关,日本经济界中诸多有识之士也是从中日友好这一高度,来认识中国、评价中国的。

木村一三(Kimuralchizo,1917-2006),曾任日本日中经济贸易中心理事长、国际石油公司经理、日本国际贸易促进协会关西本部专务理事和理事长等职。木村从1952年初期开始,为加强中日友好关系,为初期中日经济交流的实现,做了大量的工作。特别是在1957年中日贸易谈判受挫时,木村一三一方面向贸易和经济界介绍日中贸易会谈的真相,指出谈判受挫的原因来自岸内阁的对华态度;另一方面,他于1957年11月6日动员贸易界关西运营委员会,向正在北京与中国谈判的日本代表团联系,要求他们负起责任,立即使谈判达成协议[7]306。这对于中日经贸关系的发展,发挥了关键性作用。另外,为实现中日邦交关系的正常化,从1969年到1972年这段时间,木村一三先生一直活跃在第一线上,他的历史作用受到了较高的评价。

1958年,由于“长崎国旗事件”的发生,中日关系再度跌倒谷底。面对国内诋毁中国、对中日关系发展持消极态度的观点,木村在一次公开演讲中指出:

“中国对加强和日本的友好关系,是极为重视的,想通过扩大贸易,为加强日中两国间的友好关系做贡献。对此,需要更加正确地认识。”[22]

木村认为,当前中日关系发展的关键,在于双方经贸关系的正常展开。然而,对于中国市场乃至在中日贸易中双方的地位,在日本国内都存在一些不实的看法。木村指出,当前的中国市场已经开始国际化了,日中贸易只占中国对外贸易的2% 左右(75%是与苏联、东欧进行有计划的长期交易)[22]147-149,因此,中日经贸关系的断裂,“受伤”不是中国而是日本。

为中日钢铁贸易的展开而率团访华的稻山嘉宽,在与中方谈判过程中,也表达了对于中日友好的愿望:

“我们并不是只考虑做生意的,并不只希望为了日本的国家利益来向中国推销钢材的。我们认为中国如能将从我国进口的钢铁用于国家建设的话,将是件好事。谈判若不遵守互惠的原则是不行的,让我们两个隔海相望、咫尺之隔的国家在合作中平分利益吧。”[18]47

另外,日本工商界访华代表团团长田岛正雄在1955年访华期间与周恩来总理的谈话中,也表达了其积极推动中日关系发展的态度:

“我不是政治家,没有资格谈论政治,不过我学过历史,对历史饶有兴趣。中日两国有长远的历史关系,所以今天这种不自然的状态是不会长久继续下去的。我作为一个实业家,也愿意看到中日两国早日恢复国交。我们并非坐视而不努力,我们是想从经济交流方面着手,逐步地导向恢复国交的。”(3)

能够推动中日关系的发展进步,是这一时期大部分日本经济界人士的愿望。确实,通过他们的努力,中日关系的发展在这一时期达到了一个小的高峰。

三、影响:推动中日交流的加深及双方关系的发展

国家之间关系的发展与进步,其基础在于双方联系与交流的加深。这一时期中日双方围绕经济贸易而展开的各种活动,为双方关系的发展创造了条件。

首先,从双方经贸关系的发展本身来看,双方之间的经贸往来历经了一个从无到有的过程,这本身就是一个值得肯定的成绩。

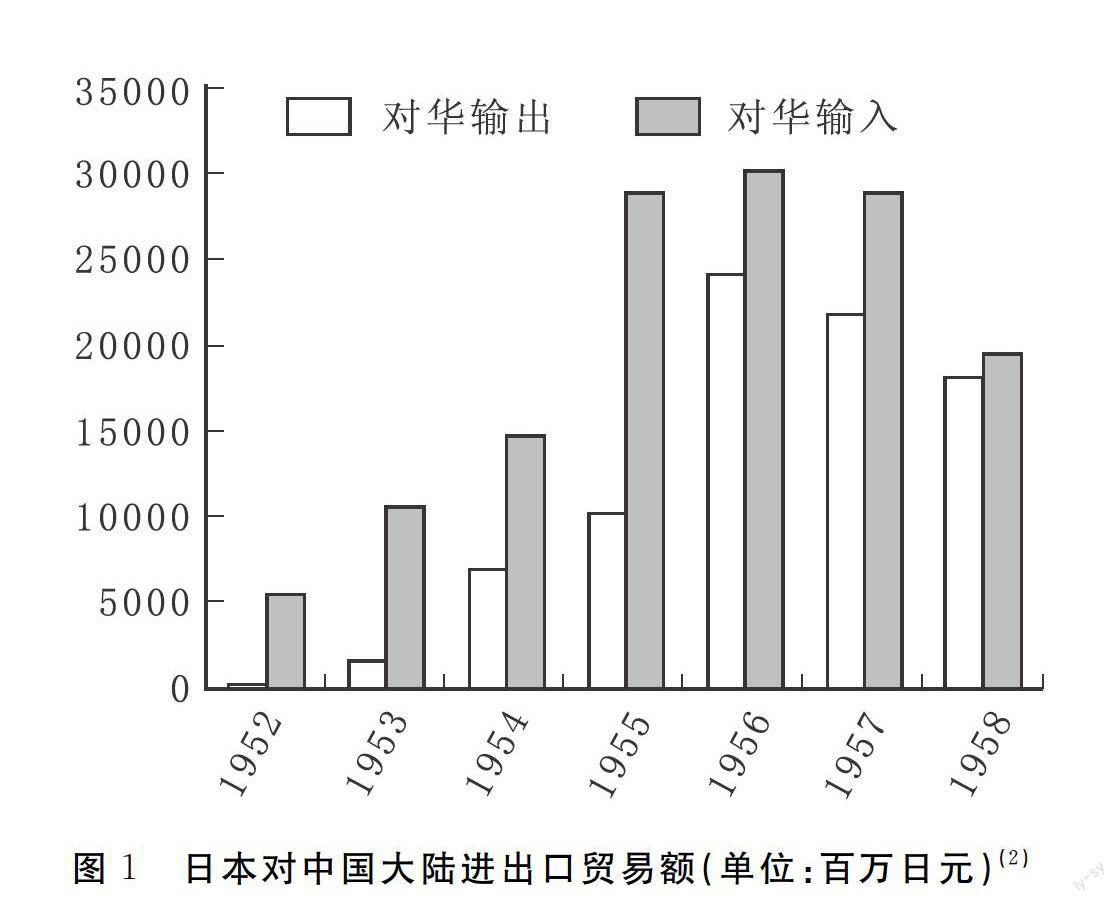

日本“巴商事”株式会长樱井英雄于1952年11月28日同中国进出口公司签订了一份38万英镑的进出口贸易合同(因日本当局的阻挠而未能履约),拉开了新中国后中日双方经济贸易的序幕;铃木一雄通过开辟易货贸易,即日本先向中国出口海带,中国再向日本出口同等金额的豆饼,而将中日之间的第一次贸易坐实。中日之间的贸易在紧张的国际环境及严格的国内限制背景之下就此展开。双方之间的贸易在此后持续发展,详见图1。

在这一时期,中日贸易虽然总量不多但却保持了较强的增长势头,考虑到当时两国关系发展的实际,对日本经济界人士的努力及所取得的成果,是应当肯定的。

其次,推动了双方贸易范围的进一步扩大。新中国成立初期,中日之间经贸往来主要是以所谓“协议贸易”的形式展开的,在这一时期共签订了四次贸易协议。双方根据协议规定,将所要贸易物资划分为甲乙丙三类,实行同类物资内的交易。由于当时巴黎统筹委员的限制,甲类中的商品基本属于“不可贸易”的类别。在历次贸易协议中,中日双方都在调整三个类别中商品的分类,并将其所占比重加以调整,详见表1。

从上表中可以看出,调整最大的是乙类物资,这也是中日贸易可能性最大的一个领域(甲类物资全部在美国的“禁运”之列,双方对丙类物资的需求不是特别强烈)。特别是在第二次贸易协议中,日方在乙类物资中增加了像“汽车及零件”、“各种化学纤维”等,这些都是当时中国经济建设所急需的生产资料。为促使日本政府放宽对华贸易的限制,日本经济界进行了诸多努力:

1952年8月11日,日本亚洲贸易促进工会协议会向美驻日大使递交了强烈要求缓和对华贸易限制的请愿书;1953年3月17日,日本全国企业家在东京举行“全国工商业家促进日中贸易大会”,通过宣言,要求吉田政府撤销对日中贸易的限制;1954年11月9日,日本工商界访华代表团回国后举行报告会,38个经济团体500人到场参加,大会通过决议要求政府解除禁运,设立通商代表部和支持日中贸易协议;1955年1月21日,日本国际贸易促进协会向众参两院议长、众议院贸易振兴调查特别委员长提交《缓和对共产党国家出口限制请愿书》,要求迅速缓和对华限制;1956年9月18日,日本工商界主要团体之一——东京商工会议所发表声明,要求政府放宽对华禁运、日中互派民间贸易代表;1958年8月22日,日本贸易界人士700多人举行促进恢复日中贸易全国同业者大会,并举行从大阪到东京的汽车游行,要求岸信介政府立即采取措施,促进日中邦交正常化和日中贸易……

通过一系列诸如此类的要求与抗议,日本政府不得不考虑放宽对华出口限制的问题。据当时参议院的一项决议显示,执行顽固亲美反华路线的外务大臣岸信介,对放宽贸易限制,也持一种默许态度:

鉴于日本和中国双方互办商品展览会取得的成果,本院迫切希望政府从速采取必要措施,放宽巴黎统筹委员和对华出口管制委员会的限制,设立民间通商代表机构、确立直接结算支付方式并随后缔结政府间的贸易协定等,以进一步促进中日贸易。

……

提案人岸信介等三人[23]

最后,促进了双方联系与交流的加深及好感度的提升。

20世纪50年代中日经贸活动的展开,不仅加强了双方人员的往来,而且通过这些“零距离”的接触与交流,使得双方国民获得了一个消除彼此隔阂的机会。特别是通过双方互相在对方国家举办商品展览会,在“重塑”对于彼此的观感方面发挥了重要作用。

为促进双方贸易的进一步展开,1955年的10月18日至11月3日,11月30日至12月15日,分别在日本东京和大阪举行了中国商品展览会。前来参观的人数合计达到了190万人,影响遍及了整个日本。对这次展览会的作用,有人将其总结为以下几点:第一,通过展览会,人们比以前更关心新中国了;第二,改变了对新中国的认识;第三,在现实生活中,对日中贸易更加关心了;第四,在社会舆论方面,促进了人们对中国的关心。特别是对新中国的再认识方面,这次展览会,为日本人重新认识新中国提供了契机。那些对旧中国的状况有所了解的人,通过展览会上的陈列品,看到了新中国的巨大变化,感觉到独立后的中国确实是在“日新月异地发展着”(4)。

另一方面,1956年10月、12月,日本商品展览会在中国的北京、上海举办。中国民众对于日本商品展览会的召开及其在会场悬挂日本国旗的行为,虽然在初期有抵触情绪,但通过多方做工作,特别是周恩来总理“中日两国人民都是日本军国主义发动侵略战争的受害者,日本人民是没有责任的,日本人民是愿意同中国人民友好的,况且现在情况变了,中国和日本都不是从前的中国和日本,应该在新的基础上重新友好”[24]的说服教育,使得展览会获得了成功举办,前来参观的人数达到290多万人。对日本商品“耐用”、“实惠”的特性的感知,使得“日本鬼子”的恶劣形象在中国民众的印象中也有所减弱,对日本人的好感度有所上升。

四、结语

20世纪90年代,在西方国际关系理论领域活跃着一支被称为“建构主义”的新型研究取向,与现实主义或者自由主义注重实体性因素在国家权力中的作用不同,建构主义更强调社会建构在国家关系发展与权力关系中的作用。建构主义的一个核心观点是认同构成利益和行为,强调社会意识与认同在国家关系发展中的作用。理论因其对现实较高的解释性及预测性而被人们发展和利用,套用这一理论来观察今天的中日关系,发现今天双方关系发展的基础与关键是双方对于彼此的认知。

然而,认识的形成受到多方面因素的影响,既受自身文化的约束,又受双方关系发展乃至国际环境的影响。日本对华观感的形成就明显受到以上几个因素的影响。

进入近代以来,由于“中华帝国”的衰落和日本的崛起所带来的自信心膨胀,使得日本更多是带着一种鄙夷的态度来观察中国这个邻居的。日本的战败以及新中国的成立,为双方重新建立对于彼此的认识,创造了一个绝好的条件。但是,由于美苏冷战以及美国对日单独占领的现实,给中日关系的正常发展设置了重重障碍。但是,尽管有着国际反华势力及国内保守政府的控制,在日本国内仍然有一股力量在试图推动中日关系的发展,这是在考查这一段历史时期双方关系的发展中给我们最大的启示。

当然,在这一时期日本经济界的对华认识中,也不乏对新中国各种批判性的声音。这其中既有“不了解”的因素,也有当时新中国盲目于意识形态之争的“不当”之举。对于“外人”的不了解,我们可以通过积极扩大宣传、加强交流而得到改观;而对于因自身内外政策的“不当”而招致的敌视与误解,则需要通过加强决策的民主与科学性才能够加以消除,这是更加应当引起我们注意的。未来发展中日关系以及中国与其他国家的关系,我们都应当引以为鉴。

今天中日关系的发展因为“岛争”再度走向“冰点”,双方之间的经济贸易及人员往来都大受影响,双方国民对于彼此的好感度也降到了建交以来的新低,这不利于两国的长久发展及东亚地区的和平与稳定。如何改变这一境况?新中国成立初期民间层次的交流对双方关系发展的影响,或许能给我们一个不错的借鉴。

注释:

(1)关于日本经济界(财界)对华认识的著述,主要有黄大慧《日本对华政策与国内政治——中日复交过程分析》(北京,当代世界出版社,2006年),在第六章“中日复交过程中的中日舆论”一章中,论述了大众对复交前中日贸易的认识;翟新所著《松村谦三集团和中国》(北京,社会科学文献出版社,2007年),只对“松村谦三集团”各成员的对华观进行了论述,其中包括经济界以及政界人士,其论文《实业家冈崎嘉平太对中国的活动和认识》(《学术论坛》2008年第 11期)一文,对冈崎嘉平太的对华认识与活动进行了介绍;程永明《复交以来日本经济界的对华认识》(《东北亚学刊》,2003年第1期),主要对中日复交至新世纪以来日本经济界对华认识进行了梳理;另外,还有以中日双方的经贸往来为切入点来考察对华观的,这主要有高淑娟的《从经贸关系看日本人的中国观的变迁》(蒋立峰主编《中日两国的相互认识》,北京,世界知识出版社,2003年),其中也涉及到经济界人士的对华观,但不是作为重点,也没有详细展开。

(2)数据来源:根据日本关税协会编《日本贸易月报》、《外国贸易概况》,1946-2003年整理汇编而成。

(3)《周恩来总理接见日本工商界访华代表团团长田岛正雄谈话情况专报》,起止日期1955.10.14~1955.10.14,中华人民共和国外交部档案105-00210-06(1),中华人民共和国外交部档案馆藏。

(4) “大获成功的中国展览会”,载[日]日本国际贸易促进会:《国际贸易》,第58号,1956年1月5日,转引自李恩民著.中日民间经济外交(1945-1972)[M],人民出版社,1997:194.

参考文献:

[1]王振锁.邦交正常化之前:日本政府的对华认识与行动[C]//莽景石.南开日本研究2011.北京:世界知识出版社, 2011:234.

[2]严绍璗.20世纪日本人的中国观[J].岱宗学刊, 1999,(2):37.

[3]杨栋梁,王美平.近代社会转型期日本对华观的变迁[J].日本研究,2008,(3):2.

[4][日]猪木正道.吉田茂的执政生涯[M].江培柱,郑国仕,译.北京:中国对外翻译出版公司,1986:314.

[5][日]富森睿儿.战后日本保守党史[M].吴晓新,等,译.上海:上海译文出版社,1984:127.

[6][日]日中友好协会(正统)中央本部.日中友好运动史[M].吴晓新,高作民,等,译.北京:商务印书馆,1978:6,14.

[7]吴学文.风雨阴晴:我所经历的中日关系[M].北京:世界知识出版社,2002:298.

[8][日]岡崎嘉平太伝刊行会.岡崎嘉平太伝―信はたて糸 愛はよこ糸[M].株式会社ぎょうせい,1992:19.

[9][日]冈崎嘉平太.寄语二十一世纪[M].陈乃轩,骆为龙,译.北京:人民出版社,1992:155.

[10][日]冈崎嘉平太.为了和平与友好 研究日中交流应有的基准[J].赵安博,译.日语学习与研究,1986,(3):77-78.

[11][日]内山完造.活中国的姿态[M].尤炳圻,译.兰州:敦煌文艺出版社,1995:2-3.

[12][日]小泽正元.内山完造传:献身于日中友好事业的伟大公民[M].赵宝智,吴德烈,译.天津:百花文艺出版社,1983:165-166.

[13]吴大明,黄宇干,池廷熹.中国贸易年鉴(民国37年)[M].新北:文海出版社,1971:13-14.

[14]日本和美国经济杂志主张日本扩大中国的贸易[N].人民日报,1955-03-19,第2444号(4版).

[15]郭沫若团长在东京宝冢剧场的演讲(1955.12.20)[C]//载田桓.战后中日关系文献集(1945-1970).北京:中国社会科学文献出版社,1996:254.

[16]工商界访华代表团团长田岛正雄到香港并发表谈话 日本人民迫切要求解除禁运扩大中日贸易[N].人民日报,1955-09-19,第2689号(5版).

[17]日本工商界访华代表团团长伊藤今朝市谈扩大中日贸易的问题[N].人民日报,1956-07-28,第2941号(6版).

[18][日]稻山嘉宽.谁知我心——稻山嘉宽自传[M].孙晓燕,译.北京:国际文化出版公司,1988:45.

[19]林连德.当代中日贸易关系史[M].北京:中国对外经济贸易出版社,1990:49.

[20]新华社新闻稿[Z].新华通讯社刊印,1956,(2263):19.

[21]在离开广州回国前 日本矿工会代表团发表声明[N].人民日报,1955-01-24,第2390号(1版).

[22]中国亚洲太平洋地区经济研究所,编译.木村一三文选[M].北京:中国对外经济贸易出版社,1991:138,148.

[23]日本众议院关于促进中日贸易的决议(1956.12.12)[C]//载田桓.战后中日关系文献集(1945-1970).北京:中国社会科学出版社,1996:299.

[24]孙平化.中日友好随想录[M].北京:世界知识出版社,1986:36.